学校生活

味わいました

12月13日(金)

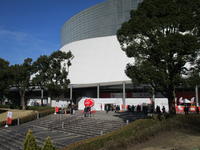

今日は午後から、全校児童で女子ハンドボール世界選手権「ドイツ対スウェーデン」の観戦をしてきました。福岡から手配されたバスに乗り、運動公園に着くとまずはお弁当タイム。芝生の上でおいしくいただきました。

会場のパークドームに入場するまでには、長い行列が…。

乙女小の子どもたちは、きちんと並んで順番を待ちました。

子どもたちは、座席に着くなり応援グッズで手拍子の練習です。放送で乙女小の応援団の紹介もしてもらい、一気に応援ムードに突入しました。

帰りの時間の都合で、前半だけの観戦でしたが、世界大会の雰囲気を味わい、ドイツやスウェーデンのことも知ることができ、子どもたちにはよい経験となりました。

つなげる つながる

12月12日(木)

3年生は、10月末に地域教材「私も学校へ行きたい」を使って人権学習を行いました。その学びを深めるため、今日は、町民センターに行ってお話を聞いたり、人権学習をして学んだことを伝えたりしてきました。子どもたちの感想には、「学校に行けないことに腹が立ちました」「おかしいと思ったら言えるようになりたい」などがありました。子どもたちは、実際に言葉で伝えることで思いが伝わり、人と人がつながることを実感していました。教師は、人権学習での学びを自分たちの生活と重ねて考えるよう、「つなげる」役目を担う必要があると思いました。

説明することで

あっという間に12月も中旬です。6年生の算数では、教科書の「関係を見つけて」というページを学習していました。「図のように三角形の板を並べていくと、21段目には三角形の板は何枚必要ですか。」という問題です。子ども達は、図を書いたり表を書いたりして考え、次のような求め方を発表していました。

「21×2-1=41(段の数)×(増える枚数)ー(1段目の枚数)」

「1+2×(21-1)=41(1段目の枚数)+(増える枚数)×(段の数ー1段目)」

解くだけでなく、なぜこのような式を立てて考えたのか、そのわけを「1段につき、板は2枚ずつ増えているから…」と説明したり、本当にこの求め方で合っているのか確かめをしたりしました。自分の考えを人に説明することで、自分が本当に理解しているのかを確かめたり、自分の考えをより整理したりすることができます。

お手伝い大作戦

1年生は、生活科で「お手伝い大作戦」の学習をしています。それぞれの家庭で、どんなお手伝いをしているか発表していました。お風呂・庭・トイレの掃除、お米研ぎ、ご飯をよそう、食器洗い…。写真は、どのようにお米を研ぐか実際に動作化して注意することを示している様子です。「水が白く濁っていたらまだだめ」「お米が流れないように手を添える」など、おうちの人が家事をする様子をよく見て紹介していました。1年生にもできるお手伝いがたくさんあるようです。今日は、 家族の一員として、お子さんに1つはお手伝いを頼んではどうでしょうか。

達成感を感じて

今朝は気温が3℃ぐらいしかなかったようで、通勤途中の畑や土手には霜が降りていました。そんな寒い朝も、乙女小の子どもたちは、元気に登校してきます。

さて、今日は給食の話題ではありません。右側の写真にある「箸置き」です。これは、学びの教室2の6年生からプレゼントしてもらったものです。手芸用のクラフトテープ(紙バンド)を使って作り、ラッピングまですべて一人で行っていました。担任の三嶋先生は、作り方を実際に見せたり、「困ったときは言ってね」と声かけをしたり、少し時間をおいたり…。児童は、「がんばった」「できた」という達成感を感じて授業を終えていました。これこそが個別の支援なのだと思います。