食育だより

5月24日給食 久しぶりの給食

今日のメニューは、ミルクパン、ガーリックスパゲティ、こんにゃくサラダ、フルーツポンチ、牛乳でした。

運動会を挟んで、久しぶりの給食でした。食欲をそそるガーリックスパゲティ、小ぶりで食べやすいミルクパン、食物繊維たっぷりのこんにゃくサラダ、彩りもきれいなフルーツポンチ、それにいつもの牛乳。弁当もいいですが、栄養のバランスを考え、温かいものは温かく冷たいものは冷たく食べられる、器に盛られた給食は、やっぱりありがたいです。今日もおいしくいただきました。

5月18日給食 ふるさとくまさんデー(熊本市)

今日のメニューは、ごはん、タイピーエン、かぼちゃサンドフライ、からしレンコンサラダ、牛乳(+ジューシー)でした。

毎月19日はふるさとくまさんデー。今月は19日がお休みなので、今日に繰り上げでした。今回は熊本市のメニューです。タイピーエンは熊本ではポピュラーな春雨スープですが、野菜たっぷりで低カロリーなうえにおいしい料理です。レンコンサラダはマスタードを加味した、からしレンコンサラダでしたが、本物と違って辛みはごくごくわずか。食べやすいサラダでした。今日もおいしくいただきました。

5月17日給食 クリームシチュー

今日のメニューは、食パン、クリームシチュー、ナゲット、カラフルコールスロー、牛乳(+ジューシー)でした。

クリームシチューは、我が家では市販のルーを使いますが、今日は、マーガリンで野菜を炒め、小麦粉を少しずつ入れてとろみをつけてから牛乳を入れてしっかり混ぜ、味を調えてあるそうです。調理員さんたちの愛情もたっぷり詰まっているようです。今日もおいしくいただきました。

5月16日給食 水分たっぷり

今日のメニューは、チャーハン、ワンタンスープ、グリーンサラダ、すいか、牛乳(+ジューシー)でした。

今日は2・3校時に運動会の総練習をしました。給水タイムを入れていても、晴天での練習に、のどはからから。

そんな日の給食は、写真の通り牛乳、すいか、スープ。みかんジュース(ジューシー)は、各学年で飲むタイミングを決めているので、子どもたちは給食時には飲みませんでした。それでもたっぷりの水分で、ごはんやおかずで塩分も補給して、疲労回復にうれしい献立でした。今日もおいしくいただきました。

5月15日給食 レタス

今日のメニューは、ごはん、わかめスープ、鶏肉のチリソースあえ、レタス、牛乳でした。

鶏肉のチリソース和えは、色こそ赤みがありますが、辛みはなく、安心して食べられました。

レタスは生野菜でした。先日テレビで南極昭和基地の越冬隊員に人気のメニューとして、キャベツの千切りが紹介されていましたが、1年に1回しか食料調達ができない南極では、生野菜は貴重なのだそうで、その中で最も遅くまで生で食べられるのがキャベツ、それでも半年しかもたないので、残り半年は生野菜は食べられないという話でした。生野菜、ありがたいです。今日もおいしくいただきました。

5月12日給食 たけのこのうま煮

今日のメニューは、ごはん、たけのこのうま煮、ごまネーズ和え、牛乳でした。

子どもの頃は特に興味のなかった献立、「うま煮」。年を経るにつれて、飽きの来ないおいしさを感じるようになりました。味の染みたじゃがいも等の根菜や練り物。旬のたけのこの歯ごたえもうれしいです。でも、家ではなかなか作らない料理だし、総菜を買ってもなかなか給食のようなおいしいものに出会いません。今日もおいしくいただきました。

5月11日給食 鶏肉のアングレース

今日のメニューは、ごはん、鶏肉のアングレース、ひじきサラダ、かきたま汁、牛乳でした。

この欄を以前からご覧の方は、「アングレース」が「イギリス風の」という意味で、小麦粉やパン粉を使って焼いたり揚げたりした料理だとはご存じですが、今日はパン粉を使ったおいしい鶏肉料理でした。フランス語だそうですが、確かにフランスっぽくなくて、フランスからしたら外国の料理なのでしょうね。いずれにしても日本人には外国の料理ですが。今日もおいしくいただきました。

5月10日給食 ひのくにパン

今日のメニューは、ひのくにパン、キャベツと肉団子のスープ、魚のハーブ焼き、ごぼうサラダ、牛乳でした。

「ひのくにパン」は、写真の通り丸いパンですが、中には何も入っていません。ただの丸パンのようですが、「ひのくに」の名が示すように、熊本県産の小麦粉を原料にしたパンです。いつものパンより小麦の香りが強くて、かむごとに口の中に香りと味が広がります。おいしいですよ。今日もおいしくいただきました。

5月9日給食 南関あげのカレー

今日のメニューは、南関あげのカレー、和風サラダ。ミニトマト、牛乳でした。

南関あげのカレーは、カレーの具が南関あげです。さすが南関、というメニューですが、意外に合うんです。市販の南関あげにも、用途の中に「カレーの具として」と書いてあるものがありますが、給食で出されるのは、地元ならではですね。今日もおいしくいただきました。

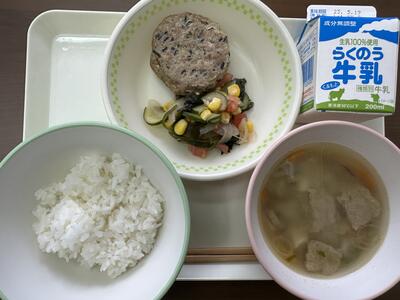

5月8日給食 いわしとお肉のハンバーグ

今日のメニューは、ご飯、豆腐のみそ汁、いわしとお肉のハンバーグ、玉ねぎドレッシングサラダ、牛乳でした。

大型連休明けの給食でしたが、今日から運動会の全体練習も始まり、ますます食の大切さが増しています。

今日のハンバーグは、いわしとお肉をひじきなどと一緒にハンバーグにしてありました。香味野菜?で魚のにおいも気にならず、おいしくボリュームもありました。玉ねぎドレッシングサラダも、玉ねぎのツンとくる味がなく、いろいろな食材がだれでも食べやすいように調理してありました。今日もおいしくいただきました。