カテゴリ:4年生

ポッと咲く心の花

ボランティアをしたことがありますか。しようと思ったきっかけは、何でしたか。

御船小にも、ボランティアで活躍する児童がいます。この日の昼休みには、黙々と中庭で掃除をする4年生が数人いました。タイルとタイルの間に詰まった土やコケを取り除こうと、膝をつきながら真剣な表情で作業をする子ども達。昼休みなので、友達と遊んだり、読書をしたりするなど、過ごし方は自由です。それにもかかわらず、学校のために時間と労力を注ぐ姿に感心しました。

「どうしてボランティアをしようと思ったのか」を尋ねると、「学校をきれいにしたいからです。」「ボランティアに興味があります。」「友達がやっていたので、ボクもしたくなりました。」など、動機は様々でした。

「誰かがやらなければならない場面」は必ずあります。ですが、何かしらの犠牲を自分が受けるとしたら、思いとどまってしまう経験は誰しもあるはずです。御船小の中庭で一生懸命に手を動かす彼らは、御船小の誇りです。

御船川とわたしたち

国土交通省による協力のもと、4年生は「御船川探検」をしました。主に「御船川についての情報や水害を防止するための工夫」、「様々な方法を用いた水質検査」の2つをテーマに学習しました。学習の中で、御船川が氾濫する様子(昭和63年)を写真で目にすると、「この場所でこんなことがあったんだ。」「怖いな。逃げ場がない。」など、身近な川で起きる災害であるからこそ、畏怖の念を抱く様子がありました。

また、水質検査では、検査キットを使って水素イオン濃度や溶存酸素量等を調べる方法と、川の中で生息する生き物から水質を判断する方法の2つを体験しました。気になる結果ですが、両検査とも「良好」とのことです。子どもたちによる感想では「御船川がきれいで安心しました。」「これからもきれいな状態を保ちたい」という意見が多く出ました。

私達の想像を超えて、はるか昔から流れている御船川。そんな川が今でも「良好」な状態を保てていることは、自然の力の偉大さと、先人達の努力があってこそだと思います。今回の学習によって、意志を継いだ子ども達。今度は自分たちが役目を果たしていく番です。

いよいよ4月から

4年生の総合的な学習の時間では「外国語を楽しもう」をしました。主に「How are you?」と「I’m~」を使って友達とやりとりを行う、という内容です。やりとりを繰り返す中で、「ジェスチャーがあれば、より伝わりやすいよね。」「相手に聞こえる声の大きさで話した方がいいな」「表情に気をつけてみると、もっと気持ちが伝わる。」等、よりよいコミュニケーションの要点に気付く子どもたち。学習を重ねるにつれ、当初に比べて、どんどん良いものになりました。

自分の気持ちを伝える手段は、決して言葉だけではありません。むしろ、言葉だけでは思いが伝わらないことの方が多いです。そのことに気付くことができた貴重な時間となりました。

平成30年度から、御船小3年生4年生も、外国語活動が始まります。

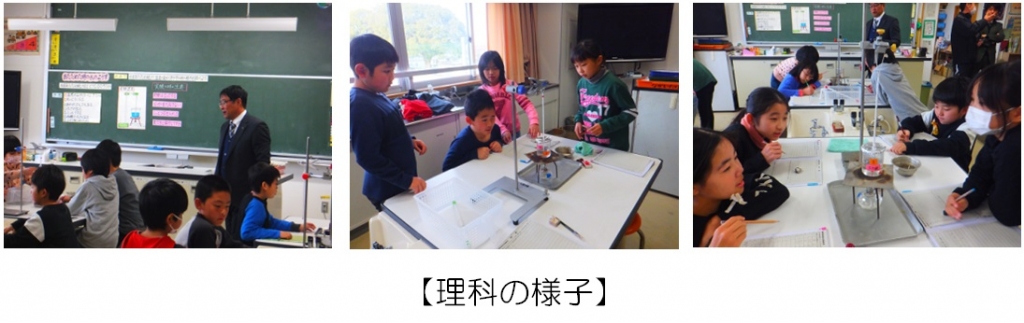

理科と道徳

道徳教育は学校の教育活動全体で行うものとされています。例えば、掃除の時間は「勤労・奉仕」、体育のサッカーでは「規則の尊重」等、教師が何を狙って活動を組み立て、児童にどんな言葉をかけるかによって、可能性は無限に広がります。

この日の理科では、単元「すがたを変える水」を学習しました。アルコールランプを使って水を温め、その温度変化と水の状態を、班で協力しながら観察及び記録するという活動です。特に道徳との関連においては「友情・信頼」に主眼を置きました。熱した水の温度や状態は、数秒単位で変化していくため、実験の間は高い集中が求められます。お互いに記録を伝えあったり、温度計が見やすい場所を譲り合ったりする児童たち。それらの姿は、仲間意識の育成につながっていたように思います。

めあてとまとめの一貫、及び適切な評価と改善を繰り返すことで、道徳との関連がより一層図られる教科の学習が成り立つのではないでしょうか。

キラリ会社はどうですか

新学期に伴い、4年生では「会社決め」をしました。「『会社』って何?」と疑問を持つ方は多いと思いますので、簡単に説明します。まず、係活動と会社活動は違います。係活動は、児童が役割を担い、学級の運営に関わるという自治的な意味があります。一方、会社活動は、学級がどの児童にとっても居心地の良い場所となることを目指し、構成されるグループ活動になります。

この日はどんな会社があったら良いかを、みんなで考えました。児童からは「『豆知識会社』があったら良いと思います。なぜなら、初めて知ることに出会うと、嬉しい気持ちになるからです。」「『キラリ会社』はどうですか。人の良いところを褒める、というのが仕事です。他の人がマネするようになれば、もっと良い学級になる気がします。」等、様々な意見が出ました。

大人が考える居心地の良さと、子どもが考える居心地の良さが、必ずしも一致するとは限りません。この日のように児童の多様なアイデアに触れることで、教師にとっても、学級経営の参考になります。