学校ブログ

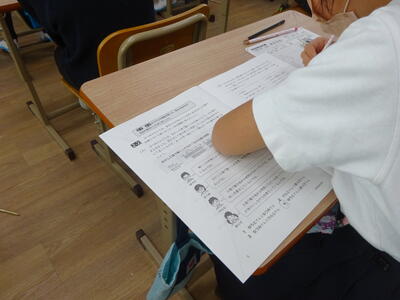

学力検査

今日から2年生から6年生は学力検査を行っています。今日は国語(2~6年)と社会(4~6年)、明日が、算数(2~6年)と理科(4~6年)となります。前の学年で学習した内容の理解度を確認していきます。子ども達は集中して取り組んでいました。

みんなに見守られて・・

登校後の1年生教室の廊下には、上級生や中学生のお姉ちゃん達の姿がちらほら見られます。1年生の妹や弟や近所の1年生を心配して見に来てくれている上級生です。

朝も中学生のお兄ちゃんの両手に二人の1年生が手をつないで登校するなど1年生は楓の森小と楓の森中の児童生徒に見守られている光景が随所に見られます。

お兄ちゃんお姉ちゃんが休み時間ごとに1階の1年生教室をのぞきに来るなど、学校ではお父さん、お母さん的存在です。1年生も安心だと思います。

地区ごと下校1年生

今日(12日)と明日(13日)の2日間、1年生は3時間授業です。11時20分頃には下校となります。

学童クラブ(ぞうさんくらぶ)に行く子ども達と各地区に子ども達を振り分け(名札にシール分けしています)をして、グループ単位での下校となります。毎年、初日は、子ども達一人一人を確認しながら地区ごとの振り分けはかなりの時間を要しまますが、これから子ども達で安全に下校していくためにも丁寧に行っています。下校時刻が多少ずれることもありますが、ご理解とご協力をお願いします。しばらくは地域の方々も1年生の見守りを行って頂きます。14日(木)から1年生は給食が始まります。

学級の組織づくり

1年生は3時間授業で下校となりますが、2年生以上は5時間授業です。最高学年の6年生は、学年集会を開いて小学校最後の年について思いを共有する時間をとっていました。

他の学年では各クラスで係り決めや自己紹介などが行われており、これから始まるクラスの組織づくりに取り組んでいました。感染予防のためオンラインで参加している子どもも自宅から自己紹介をするなど、今年もICTを活用した学習はすでに各クラスで進められていて先生方の取組に感謝です。

2年生以上は、今日からすでに前学年の復習から学習が始まっていて、頼もしさを感じる子ども達です。

きんちょうとワクワク

昨日の入学式を終え、今日からは1組から5組までの教室での学習が始まりました。しばらくは、学校に慣れるための約束事などをみんなで一つずつ確認していく学習です。

教室をのぞくと、緊張しながらも先生の話をしっかりと聞いていいる1年生の姿が見られます。今日は3時間授業ですが、2時間目になると、1年生の元気な声が校舎の中にも響いてきています。少しずつ小学校生活にも慣れてくれると思います。

休み時間には、上級生のお兄ちゃん、お姉ちゃん達も1年生教室の廊下からのぞいてくれるなど、みんなに見守られている1年生です。

地域の方からのお祝い

登下校では校区内のそれぞれの地域の多くの方々から毎日、見守りを行っていただいています。校区内は交通量も多く、歩道等がない通学路もある中、大きな事故もなく安心して登下校できているのも見守りをして頂いている地域や保護者の方々によるところが大きいと思います。ありがとうございます。

昨年度も本HPで何度か紹介しましたが、黒石原自治会等では、昨年度から注意看板等を設置していただき啓発活動もあわせて行っていただいています。

新学期となった4月には、運動場側の歩道には、「進級おめでとう」「入学おめでとう」の看板が設置されていました。細やかな心遣い ありがたく思います。子ども達はこうした地域の方々に温かく見守っていただいていることを改めて感じました。

中学校入学式

午後は合志楓の森中学校の入学式が行われ、105名が新たに中学1年生となりました。昨年度まで楓の森中は、1・2年生のみの在籍だったため、1年生から3年生までがそろいました。

つい2週間前までは、小学6年生で半袖、短パンの標準服を着ていた子ども達(生徒)が、合志楓の森中の制服(ブレザー)を身につけ凜々しく入学式に参加している姿は感慨深いものがありました。

渕上校長先生から合志市のみなず熊本県、全国をリードしていける中学生になってほしいという祝辞のあと、生徒会長の三村誉さんからは「安心して先輩達をたよってほしいこと」「楓の誉れを一緒につくっていきましょう」と歓迎の言葉がありました。三村さんの堂々とした素晴らしい姿に3年後の1年生の姿が浮かんできました。

これからは、本校の卒業生が中学校で活躍、成長していく姿を少しだけ距離を置きながら見守っていきたいとおもいます。

中学生のみなさん、入学おめでとうございました。

すっかり中学生

午前中の小学校の入学式を終え、午後からは合志楓の森中学校の入学式が行われます。

体育館も小学校仕様から中学校仕様の式場に中学2・3年生がテキパキと変えていきます。さすが中学生です。

昼前から新中学1年生が登校していきました。2週間前までは、本校の6年生だった子ども達ですが、楓の森中の制服を着た姿は「中学生」そのものです。

こちらからの「こんにちわ」という挨拶にもどことなく、はにかんだ感じが、これまでとは違いを感じます。同じ校舎で変わりはありませんが、やはり中学生という自覚がしっかりと持っているなと感じました。

小学校の職員も中学1年生の入学に立ち会えるのは、そうありませんので不思議な感覚です。

しかし、靴箱の靴がきれいにそろえているのは、小学校1年間の習慣の証だなとうれしく思いました。

「中学校入学おめでとうございます」

頼もしい6年生

昨年度の開校初年度の入学式の準備や当日は教職員のみで実施しました。2年目となる今年度は、6年生が様々な場面で入学式当日も活躍をしてくれました。式には代表者2名が参加し、他の6年生は教室でオンラインで参加してくれました。

保護者の方々の案内はもとより、各教室での1年生のお世話、入学式の片付けなどなど・・・。昨年度からおられる先生方からは「今年は、6年生がやってくれるので安心」との声があちこちから聞かれました。

1年生の子ども達もお兄ちゃん、お姉ちゃんが教室に一緒にいてくれて安心したのでは思います。6年生がこれからの1年間、どんな活躍をしてくれるのか、今から楽しみです。

入学おめでとう!

本日10時から入学式を行いました。今年度は154名の新1年生(5クラス)が入学してきました。

保護者の方と一緒にランドセルを背負って「初」登校の日となりました。

体育館前に張り出したクラス名簿の中から自分の名前を見つけて「あったー」と喜んでいる1年生の姿を見ると、これから始まる小学校生活を有意義なものにしていきたいと改めて感じました。中学校HPでも小学校入学式の様子が紹介していただいています(中学校HPはこちらから)

午後からは同じ体育館で合志楓の森中学校の入学式があります。

明日は入学式

明日(11日)は10時から入学式です。8日(金)に6年生、中学生、そして先生方で1年生を迎える準備をしました。154名の1年生(5クラス)が入学してきます。新たな子ども達と出会えるのが楽しみです。

そして、午後からは合志楓の森中学校の入学式が引き続き行われます。3月に本校を卒業した子ども達が中学1年生として入学します。中学生となった卒業生にあえるのも楽しみです。

頼もしい初日

新学年となった初日でしたが、楓の森小の最高学年となった6年生は、2~5年生が下校した後の4時間目に入学式の準備をしてくれました。

体育館のフロアシートなどは中学生がバッチリ準備をしてくれましたので、新1年生の椅子の運び込みや花鉢の移動、教室の飾り付けや掃除、靴箱の掃除などを手分けして行ってくれました。

6年生初日でしたが、「さすが6年生」と思わせる「頼もしい」初日でした。

11日(月)の入学式でもお手伝いをしてくれる予定です。

わくわくドキドキ・・

新学期になり、新しい学年と新しいクラス、そして新しい担任の先生が分かる日です。「何組かな」「〇〇先生がいいな」「〇〇先生もたのしいよ」など登校中の会話も新しいクラスの話題がつきないようです。

クラス発表は、校舎と運動場の間の「かえでのみち(通称)」側の校舎に学年ごと張り出してあります。その場で、盛り上がって、新しい教室へと向かう子ども達。3月までの教室(前の学年)に間違えて行ってしまう子ども達もいて、まだまだ新しい学年やクラスは落ち着かない様子でした。

始業後の担任発表や先生方の紹介もオンラインで行いましたが、教室から子ども達の歓声?が聞こえてくるほどでした。その後、担任の先生方がそれぞれのクラスで学級開きを行いました。

就任式

7名の先生方が新たに本校に勤務されることになりました。始業式前にオンラインで就任式を行いました。それぞれの先生からお話をしていただき、6年生のにじさん、よしのさん、ねねさんの3人が学校を代表して「一緒に合志楓の森小の伝統をつっくいきましょう」と力強くあいさつをしてくれました。

見守りに感謝!

今日から新学期が始まります。朝から子ども達も笑顔で登校してきてくれています。

今朝もいつもと変わらず地域の方々や保護者の方々が通学路の各所で登校指導と安全確保をして頂いています。ありがとうございます。

現在、春の交通安全運動期間中でもあり、市役所の職員の方々ものぼり旗等を持ち、登校指導と啓発活動をして頂いています。今朝は、中島教育長も本校区内で登校指導をして頂いていました。

今年度も地域や保護者など多くの方々に見守られながら学校生活を送ることができます。ありがとうございます。

新学期に向けて・・・

毎日、新学期に向けての準備が進められています。学年やクラスも新しくなり、学級人数も変わるため、それぞれの担当の先生方が春休み中に準備を進めてきました。保健室の山下先生が準備された教室用の保健セット(非接触体温計、アルコール消毒、嘔吐物処理セット、予備マスクなど)や松永先生がほころび等を確認をされた給食エプロンがロビーに置かれて、出番待ちをしています。

教室の引っ越し作業

午前中の職員会議後、昼食をはさんで、午後は、職員作業で各教室の引っ越し作業を行いました。

今年度は、1年生5クラス(4)、2年生4クラス(3)、3年生3クラス(3)、4年生3クラス(4)、5年生4クラス(3)、6年生3クラス(3)、わかば学級8クラス(8)【( )内は昨年度のクラス数】で、全30クラス(昨年度より2学級増)となります。それぞれのクラス人数も違うため、机の移動やクラス備品(電子黒板など)の移動です。

今回、教室配置も大きく変わったため、机や椅子の高さ調整も一緒に行いました。約3時間ほど、いい汗をかきながらの作業でした。

小中職員紹介

本校の職員室は、楓の森中と一緒の職員室です。職員室内では日常的に小・中学校の先生方が行き来しながら話しができる環境になっています。

今日の職員会議2日目の会議前に小・中職員間で自己紹介の時間をとりました。楓の森中も今年度から3年生までそろい(昨年度は1・2年生のみ)、先生方も増えて職員室も賑やかになり活気が見られます。小・中で100名近くの教職員で、小・中学生約1000名の子ども達に関われるのも本校のよさです。

中学校HPにも紹介されていますのでご覧ください(楓の森中HPにジャンプ)

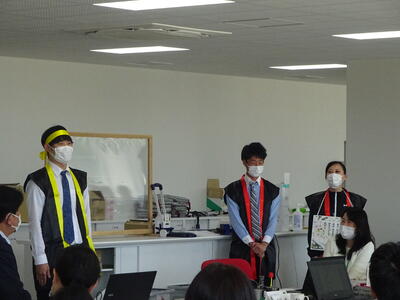

ささやかな?!歓迎会

午後からの職員会議前に、今回、本校に転勤してこられた7名の先生方の歓迎会を行いました。コロナ禍ということもあり、15分程度のささやかな会でしたが、本校の「おもてなし歓迎隊」の3名の先生方が楽しく進行をしてもらったことで和やかな雰囲気の中での会となりました。

転入された先生方については、8日の就任式の際に子ども達に紹介をしていきます。

シンボルツリーも新緑

校舎前にある2本のシンボルツリー「楓」も新芽から新緑となり日ごとに緑が増してきています。

今日から全職員での職員会議を行い、新体制での新年度をスタートさせます。昨年度は開校初年度で4月1日に初めて全職員が顔合わせをし、初日から慌ただしく職員会議を行ったのが懐かしく思います。

4月8日(金)の始業式に向けて準備を進めていきます。今年度も本HPで学校の様子などを情報発信していきまます。よろしくお願いします。