学校ブログ

ふりかけの日

5月6日は「ふりかけの日」をご存じでしょうか。「国際ふりかけ協議会」(熊本市)から、「ふりかけの日」のPRもかねて、合志市の小学校の給食にふりかけの寄贈があり、今日の給食でふりかけがつけられていました。

国際ふりかけ協議会の「ふりかけの日」は次のとおりです。

ふりかけは、熊本の薬剤師 吉丸末吉氏が当時の日本人のカルシウム不足を懸念して、小魚を粉末にして味をつけ、ご飯にかけて食べやすくしたのが始まりと言われています。吉丸氏の思いを大事にし、国内外にふりかけを広めるために一般社団法人 国際ふりかけ協議会は、一般社団法人 日本記念日協会に吉丸氏の誕生日である「5月6日」を「ふりかけの日」として申請、認定されました。(国際ふりかけ協議会HP)

熊本で誕生した「ふりかけ」。子ども達も「ふりかけおいしい!」とご飯がすすんでいたようです。

概要訪問

午前中、合志市教育委員会の中島教育長、教育委員、教育委員会事務局の方々が訪問され、概要説明を行いました。これは、毎年、この時期に合志市教育委員会が市内の全小・中学校を訪問して、市教育委員会の方針の確認や各学校の現状、取組状況等について、教育委員会からの助言や意見交換を行い、教育活動につなげていくためのものです。

合志市教育委員会教育基本テーマ「未来を拓く心豊かな人材をともに育む」、学校教育努力目標「『志合わせて夢実現プロジェクト』を踏まえた小中一貫教育の推進」の具体化のために、本校で取り組んでいることについて説明を行いました。

コロナ禍の中、保護者の方々が学校に訪れる機会が減った事に対してや、現在、試行している2学期制での教育相談等の充実などについての助言などがあり、今後の教育活動にいかしていきたいと思います。

朝練

来週の運動会を前に高学年は準備をしています。今年の応援団は久しぶりに5・6年生で編制しています。今朝も赤団、白団、青団がそれぞれ練習をしていました。中には登校しながら演舞の動きを練習しながら来ている子どももいて、気持ちの準備もできてきているようです。

おいしいお茶

5年生から始まる「家庭科」。座学だけではなく、様々な実習もあり、家庭科室見学などを行った5年生の子ども達にとっては楽しみな学習の一つのようです。小学校と中学校の家庭科では、「家族・家庭生活」「衣食住の生活」「消費生活・環境」という大きく3つの学習を進めていきます。

今日は、4組が調理室で日本茶を入れていました。ガスコンロなど調理器具など調理の基礎を学習する一つで、今回は日本茶をいれていました。

お茶はペットボトル!が日常化している中、「湯飲み」や「急須」を初めて見たという子どももいて、改めてお茶の入れ方や急須の使い方などを学習していました。子ども達は思わず「いい香り!」とつぶやくなど、日本茶のよさを実感で来たのではと思います。お茶菓子のせんべいもあり大満足の子ども達でした。ぜひ、ご家庭でも復習?!をお願いします。

体育大会予行(中学校)

21日(土)の合志楓の森中学校初めての体育大会に向けて、今日は予行練習が行われています。朝から中学校は雰囲気がいつもと違い、体育大会予行モードのスイッチが入っていたように感じました。

全校生徒が運動場にそろうと迫力があります。

体育大会当日は、保護者の入場制限があるようですが、中学校のご理解により6年生の希望者のみ観覧できることになりました。詳細は6年生に本日プリント(中学校体育大会参観.pdf)を配布しますのでご確認ください。

開会式の練習

昨年度の運動会は、児童(6年生を除く)も保護者も学年全体の入替で実施しました。そのため、開閉開式は行わず、最初の競技学年だった4年生が「オープニングアクト」(第1回運動会ブログ参照)を学年独自に考えて行ってくれました。

今回は、低・中・高学年での実施となりますが、子ども達は全員が運動場で参観するため(保護者は低中高で入替)、開閉会式をおこないます。今日の昼休みに、関係する子ども達を集めて動きの練習が行われていました。1年生の「はじめのことば」、企画委員会の「国旗・市旗・校旗掲揚」「運動会テーマ発表」、応援団長の「誓いの言葉」、進行係の「競技上の注意」、体育委員長の「ラジオ体操」。これからしばらくは、学校での練習と自主練?が続きそうです。

心臓検診

今日は、1年生と4年生では心臓検診が行いました。定期の健康診断の検査の一つで、菊池医師会立病院から来て頂き実施しました。結果等については、後日、保健室からお知らせします。

朝から準備

今週末(21日)は、楓の森中の体育大会を控え、中学校では学年や全体練習が行われ体育大会モードとなっています。小学校でも再来週(28日)の運動会まで2週間、実質9日となり、本番の運動場を使った練習も始まっています。

今朝の運動場では、体育主任の後藤先生をはじめ、久末先生、岡田先生、桑原先生、杉本先生がライン引きをしていました。途中から6年生の子ども達も手伝いに入り、体育の授業がスムーズにできるように環境整備をしてくれています。先生方には勤務時間前で申し訳なく思いつつ、ありがたく思います。

小中合同 PTA愛校作業

21日(土)の楓の森中体育大会、28日(土)の楓の森小運動会を前に、小・中PTAが合同での愛校作業を7時から行いました。今回、急きょのボランティアでの募集となりましたが、多くの方々がご参加いただきました。

約1時間半ほどで3000㎏近くの草がでるほどの作業で見違えるほどの環境となりました。子ども達も環境が整った運動場を使って、思いっきり体育大会、運動会を楽しめると思います。ありがとうございました。楓の森中HPにも掲載されています(関連ページにジャンプ)。

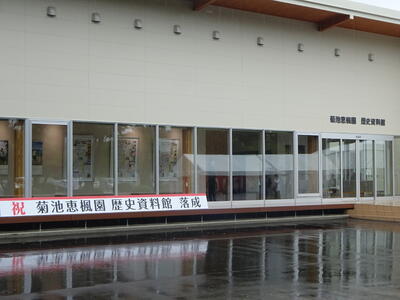

菊池恵楓園 歴史資料館

新聞でも紹介されていましたが、隣接する国立療養所菊池恵楓園の歴史資料館がリニューアルオープンしました。今日(13日)の午後に中学校の渕上校長先生と一緒に記念式典に参加させていただきました。蒲島熊本県知事、荒木合志市長をはじめ厚生労働省や福岡法務局の方々などの来賓の皆様、菊池恵楓園の箕田園長、入所者自治会の志村会長、関係者の方々での式典でした。

テープカット後に、歴史資料館内の見学会が行われました。「わたしはあなた あなたはわたし」をコンセプトに人と人をつなぐ資料館となっているとの話のとおりの展示や映像をまじえたものでした。本校が建設される前にあった菊池医療刑務支所も一部移設展示されています。2月に本校で行った自治会絵画クラブ金陽会の絵画などの展示もありました。また、昨年度、熊日壁新聞コンクールで受賞した合志楓の森中2年生が菊池恵楓園やハンセン病問題について取材し制作した壁新聞3作品の展示もありました。楓の森中でも紹介がされています(関係ページにジャンプ)

今後、職員や児童生徒での見学を行っていきたいと思います。

歴史資料館の見学は、菊池恵楓園歴史資料館のホームページから予約ができます。

グリーングリーン

図書室では、授業や季節、行事などに合わせて選書されたコーナーを司書の堀田先生が作られています。子ども達も学習していることや行事、季節にあった選書に思わず手がのびるようです。様々な企画をされる堀田先生ですが、新緑の季節に合わせて「緑」にこだわった選書のコーナーが作られていました。その名も「青々しい季節の青々しい本(単純に緑色の本を集めました)」。なるほど緑の本・・・。これだけあるんだなと驚きですが、新たな切り口で、また違った本にも出会えそうで、ワクワク感が高まります。

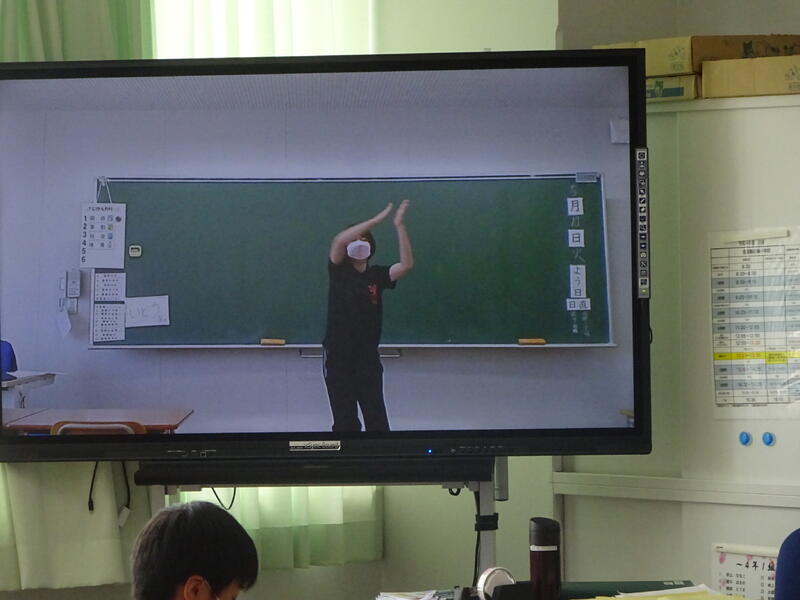

花笠音頭

運動会で踊る「花笠音頭」の練習を3年生が体育館で行っていました。ステージ上では桑原先生が動きを一つずつ確認しながら指導をされていました。本番に使う花笠も子ども達一人一人が制作中です。練習では、赤白帽を花笠に見立てて踊りの練習に励んでいました。

昼休み時間や朝の時間には、電子黒板に桑原先生が踊っている動画を見ながら練習をしている子ども達の姿も見られ、運動会モードになってきています。

鳥肌が・・

28日(土)の運動会に向けた練習が各学年で始まっています。

6時間目に体育館で「ソーラン節」の練習を6年生全員で行っていました。ステージ上で勢いよくおどっている杉本先生に負けないほどに、子ども達は生き生きとした踊りをしていました。今回が3回目とは思えないほどの勢いのある動きでした。昨年度は、6年生(現在の中1)が「ソーラン節」を踊っている姿を見て「一緒に踊りたかった」とつぶやいていた当時の5年生(現在の6年生)。そうした思いも踊りにはこめられているのかもしれません。

最後のまとめで、岡田先生が「鳥肌がたった・・」と言われたのは納得です。まだまだ練習は序盤、本番を楽しみにしていてください。

応援団始動

楓の森中はら来週21日(土)の体育大会に向け、練習が行われています。中学校の応援団の練習も放課後などを使って本格的に進められています。

今朝は、登校後の小学生が体育館で応援団の練習をしていました。昨年度は、6年生(現中学1年生)のみでの応援団でしたが、今年度は、5・6年生での応援団となります。6年生にとっては、初めての応援団で、そして5年生をリードしていくことになります。どのように成長していくか楽しみです。

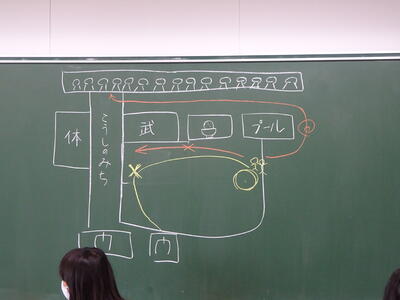

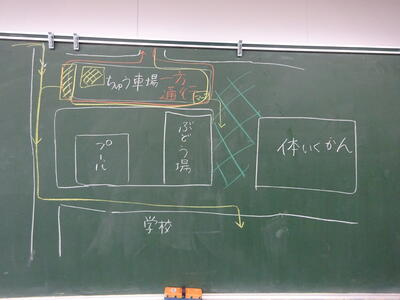

駐車場での安全について

昨年度から引き続き、駐車場内での児童生徒の安全確保のために降車場所や児童通路等について周知お願いをしています。

現在、朝から小・中学校の職員が駐車場内で周知を兼ねて交通整理を行っています。また、昨日の給食時間には、全校放送で児童生徒に向けに、駐車場内は児童生徒の通路として使わず、西側から校舎の間を通行するように再度確認をしました。各クラスでも黒板に図を示しながら担任から話をしています。

今年度から児童生徒数の増加に伴い、小中職員等の人数も増えました。駐車場内で100台近くの車と送迎の車が駐車場内で往来した際に、児童生徒を巻き込むような事故が絶対に起きないようにするためにも駐車場内でのルールについて厳守いただきますよう重ねてお願いします。駐車場についてのお願い.pdf

10万!アクセス(お礼)

昨年4月の開校とともに、正式に合志楓の森小学校ホームページとして開設して、約1年間で10万アクセスとなりました。保護者の方々をはじめ多くの方々に閲覧いただいていることに感謝いたします。

ホームページでは、可能なかぎり、日々の子ども達の様子や教職員の取組、学校の様子などを紹介したり、様々な情報やお知らせ等を行ってきました。

これらかも学校の様子や情報を提供していきますのでよろしくお願いします。

子ども達がつくるページ

今年度からホームページに「児童会のページ」を新たに設けました。5・6年生が中心なっている委員会活動の様子を子ども達に紹介してもらうページです。

子ども達がタブレットで文章を書き、写真をとって記事を作っていきます。記事は、ホームページ掲載前に各委員会担当の先生方に確認、アドバイスをもらった後に掲載することにしています。

文章の書き方や見出しの付け方、何を記事にしていくか、どんな写真が必要か・・・などなど、国語や社会などで学習して力を使って、子ども達が作っていくページになります。すでにいくつか掲載していますが、子ども達がつくるページを楽しみにしてください。【児童会のページにジャンプ】

小学生新聞

ネットニュースなど現在は、様々な媒体のメディアがあり、場所や時間を選ばず情報を手に入れることができます。新聞を購読されているご家庭も少なくなってきています。一般社団法人 日本新聞協会の調査では、新聞の発行部数も年々減少しており、2008年には1世帯当たりの部数が「0.98」で、新聞購読をしていない世帯も見られるようになり 、2021年には、1背達当たりの部数が「0.57」まで落ちています(熊本県は「0.44」)。

紙媒体の新聞の良さも含めて、学校の図書館には、地元新聞「熊本日日新聞」が置かれています。また、今年から小学生や中学生向けの新聞も図書館におかれています。

以下は図書だより5月号から引用です。

「朝日小学生新聞」と「朝日中高生新聞」がはいりました。オリエンテーションでも説明しましたが、今年度から図書室に2つの新聞がはいります。時事問題やニュースをわかりやすく解説した記事や、英検コーナー・歴史・科学コーナーなど盛りだくさんです。そして我が 楓の森図書室で1位2位を 争う人気本『いじめ 心の中がのぞけたら』は「朝日中高生新聞」で連載中のコーナーをまとめた本なのです。興味がある人はぜひ読んでみてください。図書室だより5月号

クラス写真撮影

昨日(10日)からクラスごとに出席状況を確認しながらクラス写真撮影を行っています。入学式や運動会、修学旅行などの行事などはカメラマンの藤原さん(はな咲フォト)に毎回、撮影をしてもらっています。今回の28クラスの出席状況を確認しながら何度か来てもらいながら撮影を行っていきます。

撮影場所は、体育館と武道場前の「こうしのみち」です。屋外の屋根付き場所で雨天時も撮影可能な場所で、藤原さんによると感染対策もとれ、もちろん背景などもいいそうです。

撮影したクラス写真は、後日、希望者には販売もありますので、あらためてご案内します。

新体力テストに向けて

6月2日(木)に新体力テストを行います。「握力」「上体おこし」「長座体前屈」「反復横跳び」「50m走」「ソフトボール投げ」「20mシャトルラン」「立ち幅跳び」の8種目です。

昨年度の楓の森小全体で、熊本県の平均値を上回っていたのは、「反復横跳び」と「立ち幅跳び」で、全学年が上回っていました。

逆に県の平均値より低かった主な項目は、男子で「握力」「長座体前屈」「ソフトボール投げ」、女子では「20mシャトルラン」、「ソフトボール投げ」でした。

体育部から「新体力テストで自分の力を引き出そう!!」というプリントが出されています(学年だよりなどでおしらせしています)。

例えば、ソフトボール投げは「紙てっぽうを作って、ならす練習をしてみましょう!」と具体的な練習方法を紹介さいます。学校でも体育の授業などで取り組んでいきますが、ご家庭でもできることからチャレンジされてみてください。