学校生活

チャレンジ(ゴールデンエイジ 第5時~)

合同体育 第5回目が、2月6日にありました。

この日の朝は、こんなのを拾ってきていましたね。

体育館は寒かったですが、

今回もウォーミングアップでおにぎり!などをしてから・・・・

ストレッチ→ぐるぐるランドのあとチャレンジタイムです。

今回は『支える技』編。

先生からのポイントひとつ。

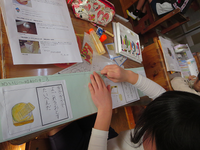

そのあとに、自分のやりたい技を選んでできるようになったことをしていました。

できることを繰り返したり、コースをまわると一通り体験できる技を組み合わせたりする子もでてきました。

この日の昼休み、外にマットを引いてやっていましたね。

第6時が2月7日にありました。

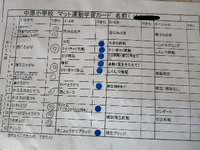

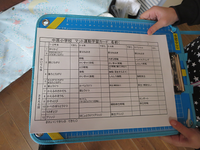

学習カードにてきたところにシールをはれました。

5回目まではできていなかったのにも、シールがもらえていた子に

「どうやってできたと?」ときいたら、

「知ら~ん、わからんけどできた。」と感じがつかめたようなことを言う子もいたし、

「コツがわかった。こうやって・・・」と、廊下でバランスをとることの解説をしてくれた子もいました。

学習カードのふりかえりの書き込みだけでなく、日記にも、うれしかったことや、もう少しここが・・なども書いてありました。

次からは跳び箱です!

チャレンジ(やってみよう)

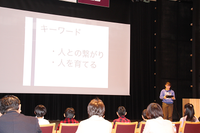

2月の生活集会、目標の発表。

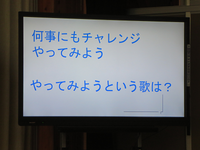

そして、校長先生のお話は、みんなにスライドを見せる前に準備をしながら

「今日のお話は、みんながどのくらいテレビを見ているかわかるな・・・。

あるお笑い芸人のね・・・・へへへっ。」と。

子どもたちから、ざわざわといろんなお笑い芸人の名前が聞こえます・・・・

きゃ~校長先生が、え?もしかして・・・?

この人を知っていますか?

子どもたちは、よく知っているコンビのようですぐに答えました。

(ん?あれ?ちがった・・・)

この漫才師さんは「やればできる」と言うのが有名なのだそうです。

出身の高校の校歌にも、そのフレーズがあるのが話題になりました。

続いてWANIMAさんが映し出され

「やってみよう♪」が紹介されました。

校長先生が天草勤務の時に、WANIMAさんが練習していたパチンコ屋さんの建物にも行ったことがあるとお話されました。

WANIMAさんが天草のじいちゃんを想って作った歌があります。

じいちゃんが、家族のために漁に出ていた、その姿を見て今があると、教えてもらったことを詩にしてるそうです。

♪想うように歌えばいいと 思い通りにならないと日を そう教えてくれたね・・・

じいちゃんが、「好きなように思うようにやってこい」「いつでも帰ってきていいけん。」と言ってくれてたことから、ふんばれた思いがこもっているのだと。

WANIMAさんが「若いときは無敵 なんでもやれちゃう いろいろやれちゃう はまるまでいろいろやってほしい」と18祭という番組で18才1000人の若者さんに言っていました。

「未完成でいい 肩並べて全力で向かっていって・・・」と。

だめでもいい。向かって行くことがいいと。

校長先生のお話も「チャレンジ」です。

毎朝「おはようございました!」と校長室のドアをノックする子らに、「やれば・・・?」と渡してくれているメッセージです。

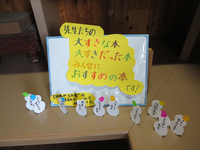

あったまる本

2月の生活集会では、文集「ゆめ」の表彰がありました。

1年生の俳句と、2年生の作文(お母さんと、おけを持って、みょうがをとりにいったこと)と入賞者のタイトル「ほしくんいままでありがとう」「ぶじにおわったいねかり」が載っています。

2月4日。

朝の気温が-3度の「立春」でした。

児童給食委員会の発表があると聞き、見せていただきたくて、市原小学校の業間活動におじゃましたときも、文集「ゆめ」の表彰があっていました。

市原小学校の先生方には、久しぶりにお会いした方もいたのに、毎日会っているような気がしたのは気のせいだったかしら・・・。

2月の「今日は何の日」本コーナーもにぎわっています。

ピンクのお花にあつまる鬼さんが、「いい本読んでこころからあったまろ」と言っていますよ。

あったまる本1冊目!

ぷくぷくうがいの前の、本の紹介コーナーは、伝言ゲームで四つのワードから連想される本を当てる でした。

答えは『ぐりとぐら』でした。

あったまる本2冊目!

2月の読み聞かせは、1.2年生は雨なのにかさをささないおじさんのお話でした。

雨が降ったら傘をさすのが当たり前と思っていますが、そうじゃない、雨が降っても大事に傘を持ち歩くおじさんがいました。

でもおじさんは、出会いによって心が揺さぶられ、かさを・・・・。

こころが動くところを読むのがとっても上手で、一緒に揺さぶられた子どもたちからの感想発表は興奮していました。

あったまる本3冊目!

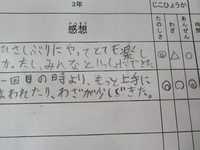

3~6年生の読み聞かせの本は、「ころべばいいのに」でした。

嫌いな人がいる時に、遠ざけるのではなく、だからといって覆い隠してしまったり、ごまかしたりするのではなくて。

もしかして、自分にいやなことをするあいつは、だれかにあやつられているんじゃない?

だとしたら、ほんとうにいやなやつって、あやつっているそいつなんじゃない?

じゃあ、あやつっているそいつを・・・みたいな。

感想には、「自分も・・・」と、お話しを聞いて妄想したこととかを素直に話してくれて、おもしろくて不思議な本なんだなとも思いました。

毎回子どもたちが引き込まれる本を、どうやって選ばれるのかたずねたら、二冊セレクトし、我が子に「どっちがいいと思う?」と表紙の印象でたずねて決めたのだそうでした。

チャレンジ(ゴールデンエイジ 第4時)

2月3日(月)3時間目。

4回目の全校合同体育がありました。

今回もウォーミングアップでおにぎり!などをしてから・・・・

ストレッチ→ぐるぐるランド をしてから、チャレンジタイムになり、マットが、前回りの列と後ろ回りの2列になりました。

ぐるぐるランドまでは、グループでしたが、チャレンジタイムは個人になりました。

ひとりずつに配られているマット運動学習シートには、回転技 と 支える技 が学年部ごとに書かれているので、個人でそれにチャレンジ!していくのです。

マット運動学習シートを見て、できた!に〇や◎がつくよう、「先生、見ていてください!」と先生たちは次々に呼ばれます。子どもに刺激されて熱い声かけがいっぱい!

前回お休みをして参加していない子や、グループがなくなり動きの流れがわからない子がいました。

自分のチャレンジをしながらも、立ち止まっていた子に気づき5・6年生が、その子にわかるように、声をかけて教えていました。

(今週になって、そうじの担当がかわるときや一斉下校なども、新6年生や新5年生や新4年生が班や全体を動かす人になっていましたね。)

前回りと後ろ回りの2列のマットが加わっても、その回りには、ぐるぐるランドのマットなどがそのまま残してあったのには理由があったのですね。

倒立がきれいにできない子は、かべに足をかけるところでもう一度やってみたり、開脚前転をもっときれいにしようとする子は、ぐるぐるランドの前転がりにもどって、勢いをつける練習をしてみたり、自分で練習メニューをつくってチャレンジしていました。

ちょうど鼻血がでて、先生のお話をみんなと同じ列では聞けなかった子も、後ろの方から一生懸命先生のお話を聞いて、腰を下ろす や 起立 のポイントの手の付き方を一緒にしてて。感動しちゃいました・・・。

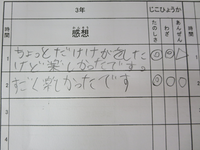

この日の2年生の日記です。

「今日3時間目に体育がありました。先週のめあては「マット運動を楽しもう」だったけど、今週の目標は「新しいわざにチャレンジしよう」になりました。

やることがかわって、今週は、1番目はウォーミングアップで、2番目はぐるぐるランドで、さいごはチャレンジタイムでした。さいごに、とびぜんてんをしました。ぐるぐるランドでいつもやっているのでできました。

今週は新しいわざにどんどんチャレンジして、マット運動がとくいになりたいです。」

学校便りをアップしました。

学校便りNo.39をアップしました。

ご覧ください。

チャレンジ(ゴールデンエイジ 第3時)

1月31日金曜日 2時間目 3回目の全校合同体育です。

1時間目の時間いっぱい授業をした先生たちが、更衣室へ着替えに来ていました。

中原の職員更衣室は1つですから、誰かが入っていたら廊下で待ちます。

ちょうど更衣室前で出くわした先生たち。

A先生「先生 お先にどうぞ」

B先生「先生こそ、お先にどうぞ」

A先生「いいですよ、レディーファーストですから、先生から!」

B先生「え?そんな、レディーとかもぅ・・・一緒でもいいくらいですけど、ふふふ」

(まんざらでもない様子で先に更衣室へ・・・)

なんてことを寒い廊下でやってる頃、子どもたちはとっとと着替えて、体育館ですでに準備を始めていました。

第3回。

着替えて、ニコニコしながら先生たちが集まっとき、用具の準備と準備運動はすんでいて、あいさつをして始まりました。

すぐにストレッチ おにぎり!などをしてから。

きれい!

ここまでに先生は、手を後ろに組んでうろうろ。

基礎運動ではタイマーで30秒ずつ時間をはかって、知らせる笛をふくことでした。

な~んにも指示をだしたりしないんですけど、もう子どもたちが、次々!って感じで、移動や交代に時間をかけないようにしよう!ってすすめていてビックリしました。

ぐるぐるランドに行く前に、前回のポイントを意識してできたかをたずねました。

そして今日もひとつ、新しいポイントを教えてもらいました。

(手をつくときの角度!)

ぐるぐるランドでは、子どもたちがあーだよこーだよと教え合ったり、できてよろこんで声かけ合ったり・・・。

終わりの笛をきいて、片付け。今度は1.2年生が大活躍をしていました。

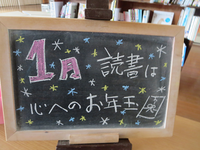

1月30日(木)のぷくぷくうがい前の図書のお話は、第2回伝言ゲームでした。

各クラスの伝言した言葉の頭文字をつなげて読むと「のうとれ」でした。

「今、全校合同体育でからだのトレーニングをしているね。毎回、みんなが上手にできるようになってるね。成長している今しかできないことだよ。

それから からだだけじゃなくて、脳もトレーニング、それは読書がおすすめよ!」と。

チャレンジ(シルバーエイジ編)

1月29日(水曜日)の職員校内研修は2本立て。

まず一つ目は人権教育です。

資料が配られ読み合わせ。

社会 格差社会のところです。

研究によってわかり、新しく変わっている教科書の記述について、本当はこうなんですよ、というところを人権教育担当者の先生と校長先生から教えてもらいました。

昔のこと、それも差別についてのことを子どもが教科書を読んで だけ、または授業で先生から話だけをしてもらっても、リアリティを感じたりはなかなかできず、実感が持てません。

だからつい無関心になったり・・・

そこに、痛い思いをしている人がいる!ということを想像なんて、できませんね。

南小国町では、抽象的に「差別はダメです!」の声かけだけではなく、出会って、顔が浮かぶように・・・と学習するようにしています。

二つ目は2020年から全面実施されるプログラミング教育です。

先週、熊本市楡木小学校の研究発表に行かれた先生からの報道。

そして、職員のニーズに応じて・・・ということで、『実技研 ロイロノートを複式授業で使うとき』を教えてもらいました。

先生のタブレットに、子どもが学年別に提出して、一覧でみることや、スクリーンはなくても子どもたちにおなじ画面を見せたいときの画面配信・・・などいろいろ教えてもらいました。

講師の先生は日常的に使っています。

この日は英語で、アルファベットや単語を書く確認ミニテストに使っていました。

全員の答えを見れて、なるほどこんなふうに間違って覚えていたりするんだな・・とかも。

その間違い方を見て先生が「新しいユニット結成!」なんて同じようなミスをくくって言うのがおもしろくって、つい椅子に座って一緒に見てしまい・・・あ、いかんいかん!と我に返って教室をでました・・・。

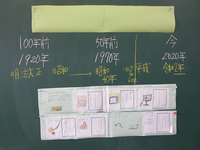

社会の授業 三年生 昔の道具のところです。

おうちの方から昔の道具を貸していただいて、映像や想像よりリアルに学習ができました。

年表で道具の進化を表してまとめ、かるた作りで使い方や便利さを文字にしたりしています。

校内研修でロイロノート 提出箱を教えてもらった先生は翌日すぐにチャレンジして使っていました。

まず、自分のまとめたのを紹介して、年表を提出して見合います。

電話の変化を見て「昔の電話は糸電話かと思っていた。」とか

暖房器具の変化を見て「昔は寒いとき、たき火であったまっていたんだと思っていた。」

とか、みんなで前を見て共有すると、子どもがいっぱいしゃべりますね。

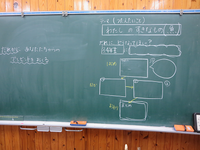

先生はそれをきれいに板書して、子どもがだしたものだけでまとめをされていました。

かるた、保護者の方のこと中原小のことがつまったいいのができています。

おうちの方にも一緒にてほしいな・・・。

水曜日の職員研修の最後に、講師の先生から

「なんでもわからんときは、お気軽に聞いてください。できないからって遠ざけないで「チャレンジしてください」と。

「まずはやってみる!ですよ。」と。

・・・・・・・・・あれ??これって水曜日午前中の全校合同体育の最後に、子どもたちに言われていたことと全く同じような・・・。

チャレンジ(ゴールデンエイジ 第2時)

1月29日(水)朝ミーティングのお題は「今日楽しみなこと」でした。

ほぼ全員の子と先生の発表の中に「全校体育」が入っていました。

2年教室の黒板には今日のめあても、全校体育のことが書いてありました。

きっと27日(月)の全校体育がとってもたのしかったんですね。

第1時と同じで、ストレッチと基礎運動などしてから。

今日はまた、ひとつ増えたアトラクションも使って、運動のような遊びのようなのを行いました。

(準備をしようとすると、周りの先生たちがササッとロープで結び、安全に使えるように!固定)

ぐるぐるランドでは、グループのお兄さんお姉さんのアドバイスで、足が一歩でたり、コツに気付いたりもあり、できたきっかけはそれ?と本人もまわりもびっくり!!などもありました。

動きの感じがつかめてきたので,次はもう少し難しいのをと、先生がモデルをしてくれて・・・自然と拍手が起こります。

わざによっては、ちょっぴりこわくて躊躇する子もいましたが、その近くの先生とグループの子の見えない「手」に押されて、ぐるり!ができたりもありました。

本人はびっくりして直後は涙がでたようでしたが、終わってからのふりかえりカードを、教室で2番目に提出してあり、のぞいてみたら「すごくたのしかった」と書いてありました。

計画は6年間を見通して、記録は2年ずつでプログラムされています。

準備・片付けは、5.6年生だけでなく、グループで、全学年でやっていました。

最後に先生から、できないからってしないとかあきらめるじゃなくて、「チャレンジしよう!」とお話があり、子どもたちはうなずいていました。

最後に「まずはやってみる!そして、ステップアップしよう!」と先生が言って「起立!」をきれいにしてからあいさつをして、第2回が終わりました。

この1時間ずっと、小さなノートを手に持って、すすめる先生のお話をメモする先生がいました。

「どんなことをしたかの記録と、先生の話されることとか、ちょっと書き留めておきたくて!5時間目にまた体育をするから・・・。」と。

5時間目に、今度は自分の学年で体育をされていました。

様子を見におじゃますると「めっちゃ楽しい~~」とローテーションの時に子どもがカメラに向かってきました。

全校での合同体育 次は1月31日(金)2時間目

そして来週 2月3日(月)6日(木)7日(金)に計画されています。

なんだか公開授業のお知らせみたいになっちゃいました。

チャレンジ(ゴールデンエイジ 第1時)

中原小は体力優良校をもらえない年が、たしかもう3年間くらい続いています・・・・。

(本年度、となりのりんどうヶ丘小学校は表彰を受けられています。)

体力がある!とか運動神経がいい=『足が速い!!』とか思われがちですけど、そればっかりではなくて、本当は『あらゆる動きを上手にできる力』をいうんです。

だから、朝ランニング、体育の授業、全校体育(前回はEXダンスでした)、水曜午後の中原AC、木曜午後のどんぐりーずなどでも運動の機会をつくってもらえているのはとてもありがたいことです。

中原の子が恵まれているのは、小さな学校を残してもらえているので、登下校を歩けることも。それから、雨の日の朝は室内掃除をしています。

「光るえんがわ」ではなくて「廊下」です。

こどもの運動神経は6才までに80%、12才までに100%育つと言われています。(9~12才はゴールデンエイジ)

小学生の今、このような日常の活動や遊びや運動で、骨や筋肉や神経に刺激を与えたりすることが大事なんですけど、冬休み明けの個人健康観察で、前日(お休み最後の日)に65%の子がゲームにたくさんの時間を使っていました。

1月27日(月)3時間目をまるまるつかっての、全校での合同体育がありました。

今日の先生は『かけっこ教室』の先生です。

まずウォーミングアップ。

ほんの少しの時間で、ですが、「起立」「座る」などを、全員がきれいにできるようになりました。

二人組でのストレッチ(おにぎり!などなど)をしてから、

基礎運動!

ゆりかご→大きなゆりかご→大きなゆりかごから立つ→丸太ころがり→うさぎとび→川とび をしました。

「家で布団の上で練習するといいよ」言われていましたよ。(ぜひ、今夜はおうちでも!!)

それから、先生が作った全学年まぜまぜグループに分かれての『ぐるぐるランド』でたくさんぐるぐるしました。

担任の先生や、元器械体操選手の先生も、動画記録と安全の見守りと、上手なときは思いっきりほめたり、コツやポイントの言葉がけなどもされていました。

準備・片付けでは、いつもさすがの5.6年生です。

『T』

Teacherその①

わくわく中原教室

金曜日の放課後に、地域の方が先生になって来てくださいます。

今回はプリント学習のまるつけをしていただいた後に、豆運びをして、正しいお箸のにぎり方を教えてもらいました。

Teacherその②

3.4年生と5.6年生のALTの先生方です。

Teacherその③

いつもは担任の先生と支援の先生が1つの教室(複式学級)にはいますが、もうひとりの支援の先生も授業の組み合わせによっては入って、3人で教えることもあります。

子どものもと担任の先生ですから、お互いよくわかっています。

1時間1時間を大事にして、できることを!と支援の先生方も動かれています。

Teacherその④

3.4年生は廊下のクロスワードパズルを解くには、九九を読み上げないといけません。

「校長先生!!!九九を聞いてください!!!」

Teacherその⑤

2年生は給食の後、九九を言いに先生たちを回ります。

職員室にも毎日「九九を言いに来ました。」と。

Teacherその⑥

6年生が合同学習でいないときに、5年生だけの授業です。

先生はいますが、今日の学習リーダーさんが、すすめています。

5.6年の先生と支援の先生は口をそろえて言われます。

「今できるのは当たり前。来年のことを考えて動くんだよ。あなたたちが4月からリーダーになるんだよ。」と。

ペイフォワード

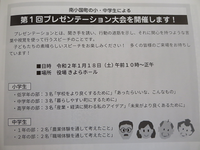

1月18日土曜日にきよらホールでプレゼンテーション大会があり、中原小学校からも3名(6年生 4年生 2年生)が参加しました。

11月に子供教育創造機構の方から「プレゼンって何?」のところから事前授業をしていただき、本会に向けて各クラスで取り組んできました。おおざっぱに内容を紹介しますと・・・

6年生

具体的に数字で人口が減っていることをだし、中原に人を増やすために、若い人をのこすために!考えました。

キーワードは「人とのつながり 人を育てる」で、3つ提案しました。

4年生

人が集まる南小国町にするために、 南小国の自然をいかした、なかなかできない体験を提案し、自分の得意の工作もアイデアに組み込んでみました。

2年生

かぞくをたすけるもの。

きよら塾の英語の先生をしている母が使う物を考えました。

日本語から英語にかえる「えいごにかえるくん」を紹介

ぼくにできることをつけくわえて。

“みな読むにっこり”の地元新聞に後姿が写っていた先生は、最前列で発表を見て

「中原の発表は、とても感動したよ。目をつけるところもよかったし、ぼくはプレゼンもよかったとおもうよ。」と、何度も何度もおっしゃっていました。

プレゼンテーションの語源は「プレゼント」だそうです。

この大会を実施することで、新学習指導要領の「主体的対話的で深い学び」を達成する上で一番の基礎となる「主体的に考える」ことを日常化していきます。

初めての会で、手探りなところもありましたが、すてきなプレゼントを届けることができたのではないでしょうか。

ご指導くださっている子供教育創造機構の先生は、「ペイフォワード」という言葉が好きなのだそうです。

そんなタイトルの映画がありました。(わたしも大好き!)

組織や社会に所属する一人ひとりの人間が、互いに無償のボランティアを提供しあう優しい関係性を表現する言い回しで、簡単に言うと人を思いやることです。

AがBに与える。BはAに恩を返すのではなくCに与える。CはAやBに対して恩を感じながら、つぎの世代へより多くのことを伝えていく。

やがて社会には互いを思いやり、自然に後が育ち、ポジティブな循環が生まれます。

新春フラッシュ その⑦

学習環境

提出した教育論文にもUD環境や教材のことがありましたが、研究テーマにかかわらず、中原小は常に、思いを引き出したり、こころをはたらかせたりする教育の環境があります。

保護者の方から、たくさんお花をいただきましたので、玄関にもかざりました。

司書の先生はもちろん!

本を愛する先生たちが・・・・。

1月17日 防災の日の本も、1月の今日は何の日コーナーにありました。

(風化させないように!)

今月の特別企画は、先生たちのお気に入りの本を当てる!です。

出会った本の感想に、読んだ人の心の悩みが透けることがあります。

1月になってからの3.4年生コーナーには、九九バトルが登場です。

新春フラッシュ その⑥

お正月にお年玉をもらい、貯金をしたり、早速お買い物をしたりもあったようですね。

世の中はペイペイ!が増えているようですが、お買い物学習でお金の学習はちゃんとしています!

新春フラッシュ その⑤

かがやき1教室、朝の活動に、朝の会での月・日・曜日の確認があります。

漢字で曜日が書けるようになりました。

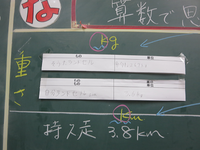

6年生は、算数で思い出を問題にしていました。

(ぎんなんの実は1.7g 持久走は3.8㎞ ランドセルは3.6㎏など)

少しずつ卒業に向かっています。

17日には、南小国中学校の先生が、6年生の授業参観においでました。

卒業式に向けて、ピアノ伴奏の練習も始まっています。

新春フラッシュ その④

全校体育 体育の先生がEXダンスを教えてくれました。

子どもたちはよく知っていて、見てすぐにまねできていました。

大人も上手でした!(・・・・ふぅ。)

新春フラッシュ その③

新春フラッシュ その③

雪が降った日でした。(りんどうヶ丘小は翌日の新聞に雪玉をつくっていた写真が出ていましたよね。)

社会、昔の道具の学習「古い道具を体験して、気付いたことを話し合い、学習問題を作りましょう。」です。

そうじをしてよごれたぞうきんを、洗濯板できれいにしました。

冷たかったね!

むかしのおうちの映像を見ながら、家族のみんなが仕事をしながらいることや、今とちがうもの(水道がなくて水をためるものがある、冷蔵庫やテレビ、洗濯機はないなど)を確認しました。

先生が

「だれもゲームしている人はいないね!」

「この子のしているのは仕事でしょうか、お手伝いでしょうか?」

と言ったとき、3年生の子どもたちはハッとしたように見えました。

香川県では、子供がインターネットやゲーム依存症になるのを防ぐ全国初の条例規定について話し合いが進んでいるそうで、1日60分条例案が出されている新聞記事がありました。

新春フラッシュ その②

1月17日(金曜日)

2年生が、業間の集会で、プレゼン大会のために作ったものを全員が発表しました。

1月21日(火曜日)玄関そうじをしながら。

3年生の子「このまえの発表おもしろかったよ。」

2年生の子「ほんと?ありがとう・・・・」

と、話していました。

弾けるようになったけんばんハーモニカ演奏も、先生の手拍子に合わせて聴かせてくれました。

授業では、3年生になったら複式なので、今のうちから「ガイド学習シート」を見ながら、学習リーダーが話し合

新春フラッシュ その①

1年生給食「まほうのたべかた」

1月17日4時間目、栄養教諭においでいただき、給食は栄養のバランスがよいことを教えていただきました。

栄養教諭は「まほうつかい」でした。

苦手な物がある子に、まほうのたべかたを教えてくれたのです。

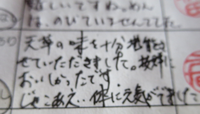

毎日、子どもたちが食べる前に、校長先生、教頭先生が検食をしてくれて、日誌に感想を書きます。

給食はすごい力をもっています!!(子どもにだけでなく・・・。)

(天草の味を十分堪能させていただきました。抜群においしかったです。じゃこあえ、からだに元気が出ました。と、検食日誌に書いてありました。)

学校便りをアップしました。

新しい年が始まりました。

今年もよろしくお願いします。

学校便りNo.38をアップしました。ご覧ください。

スクリーンタイム

その① 生活集会

12月の生活目標の反省と、1月の生活目標を発表しました。

友だちについて考える!

目標を自分に近づけて、自分のクラスで取り組んだことを言葉にするのは難しかったようですが、そこを意識していたこと、毎日の中で自分に問いかけていたことが、伝わってきました。

目標読書冊数とその結果は、毎月集計発表されています。

子どもの机の横には、全員に本入れバッグがかかっています。

(6年生は元担任の先生からの手作り)

おとなりの県で、小中学生の間で流行しているスマホゲームを介して、大麻購入の誘いがなされていたニュースが流れる前、校長先生のお話は、SNSのトラブルについてでした。

『課金』など・・・子どもが利用しているオンラインゲーム やり取りの中で、おきています。

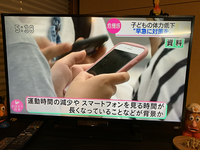

その② 体力低下

全国の体力テストの結果が出ました。

『子どもの体力が低下 早急に対策を』

対策会議で、スポーツ庁長官さんが

「最低値ということで危機感を持っている。早急に対策を練らねばならない。

運動時間の減少 スマホなどを見る時間が長くなっていることなどが背景か。」

と言われていました。

そしてこれからのことを

「幼児期からの運動習慣を身につけることや、体育の授業を改善する方策を検討する。」

とのことです・・・・・・・・。

その③冬休み前集会

表彰からでした。

持久走大会(上位入賞と記録更新賞)と習字です。

生徒指導の先生からはいのちのお話がありました。

「たのしい冬休みにするために!」と。

冬休みの夕方の放送は 中原小学校6年生 4人の声が聞こえています!

お休み中に、新年を迎えますが、夜更かしが続かないよう、生活リズムは大切にお過ごしください。

早寝・早起き・コーンフレーク(あ!すみません)朝ごはん!

1月8日に全員の顔を見れたらいいなと願いながら・・・

雨でも傘をさして歩いてくる登校班の子が、

「今年の冬は、かまきりがたまごを産みつける高さが低いから、雪は少ないかも。」と、話していました。

上中原入口の門松

確かに、例年なら雪かも・・のころですが、雨にぬれていました。

読んでくださって、どうもありがとうございます。

新年もどうぞよろしくお願いいたします。

冬読

その①本の読み聞かせ

毎月、第一木曜日の朝に、読み聞かせグループ『四つ葉のクローバー』さんからおふたりの方が来てくださるのですが、12月は計画にプラスして新しい方が大先輩に誘われて登場!

はじめは緊張されていましたが、1.2年生の子どもたちの反応や、読み聞かせの後、1時間目が始まっている教室ものぞいた感想も含めて「来てよかったです」と言ってくださってから帰られました。

その②投票

11月の今日は何の日のお気に入りの本投票(KOH)に続いて、子どもの本総選挙や、動物の本が集合したコーナーで、干支(えと)に入れたい動物の投票が行われていました。

(結果1位はネコちゃんでした。この企画をしたネコ好きな先生はにっこり)

もうすでにセッティングできている1月の『今日は何の日コーナー』が第4ステージを待っています。

その③国語

16日(月)3.4年生の国語集会は、自作リーフレットの紹介と、お気に入りの俳句・短歌の発表でした。

新しい学習指導要領の国語教育では実用性(情報処理等)を重視して、文学を学ぶ機会が大きく減るとみられています。

みな読むニッコリの地元新聞コラムに俳人さんのご指摘がありました。

「言葉を記号化し役割が限定されていく」

(パソコンやスマホを使うことが多くなり、書くことが減った、まさしく自分のことだわ・・・)

その方は「言葉には歴史やいのちがこもり、感情やまろやかさ、エネルギーも伝える。倫理重視ばかりではそれが抜け落ちる」とも。

その④家(うち)読

冬休みになってから、保護者の方から「家にある、絵本などを中原小に寄付したいなあ と思ってますが、増えると迷惑かなとも思って。いかがでしょうか。」

と連絡をいただき、どっさり持ってきていただきました。(ありがとうございました)

その中の一冊『はいくのえほん』より。

こんなページがありました。

「元日や 晴れて雀の ものがたり」服部嵐雪 作

学級園に植えた冬の花 パンジーがキレイです。

冬に成長する花ですが、温かいときに植えました。

冬に成長するといっても、十分成長していない状態で寒さをむかえると、寒さから身を守るために冬眠してしまいます。

冬を迎える前に(秋のうちに)しっかり根をはらせ、雪や霜や低温の影響を受けない深いところまで根を伸ばしているから、真冬でも土の中で成長し、花を咲かせてくれています。

読書も、『秋』よりも前からがいい・・・・

春になったら、この間からチューリップも顔をだします。

『人とのつながり』

薬物乱用防止教室

5.6年生は11月の末に学校薬剤師さんから、「薬ってなあに」と、薬が薬としてはたらくために必要なもの(基礎)から、「どうして危険薬物を使ってはだめなのか」・・・薬が毒になる(使用者の脳をだます)ことがあるお話をしていただきました。

聞いたことはあるけれど・・・・。

ニュースで見たことはあるけれど・・・・。

それほど気にならないし、どちらかというと無関心だったことに気付かせてもらいました。

そして、12月19日。

南小国町3つの小学校6年生と中学校全学年は、ダルクの会の方と出会いました。

初対面の子どもたちに、ご自身の薬物依存の経験のお話をしてくださったのです。

覚せい剤に手をだしたら捕まることも、精神への影響もわかっていたのに、なぜ手を出すことになったのかを、当時の状況、友だちや家族のこと、最初にすすめられたときの気持ちやこころの中の言い訳のことまで 「私のこころの問題」としてお話しくださいました。

ひとりぼっちになったこと 自分のことをだいきらいになり、「なにやってるんだろう」と考えた時のところまで。

でもダルクにつながってからのこと、薬をすすめられたときに断れなかった理由(何がたりなかったのかを、今考えること)をふりかえって考えたことを話してくださいました。

『人とのつながり』『生きがい』『やりがい』『自分のきもちに正直になること』『一生なおらない脳の病気のこと』などを、かくさずにまっすぐに話してくださったあとに『今のあなたは弱音を言える友だちはいますか?』『ゲームやスマホに依存しすぎていませんか?』と問いかけられました。

ダルクの会の方々の経験談は、こうした身近なことから考えることが、これからの自分をまもる『ガード』になるよ、その『ガード』を少しずつ高めていくんだよ、と教えてくださっていました。

「私は危険な薬物をすすめられたときに、断る方法を覚えておきたいです。そのために、なやみや自分の気持ちを人に相談することを身につけておきたいです。

病気の治療に使う薬も正しく服用しないと薬物乱用になることを知れたので、正しく服用していきたいです。」

「語句は薬物乱用防止教室に参加して、回復者の方のお話しを聞くことができてよかったと思います。理由は、薬物を乱用し多時の怖さ、そこからの行動などの話をしてもらい、自分がこれからどのようにしたらいいか、考える機会ができたからです。これからは薬物のこと以外にも、自分の身の回りにあるゲームやインターネットの依存性について時間を制限したいです。」

雪景色

今朝は、昨日からの雪が残っているところもあり、通勤が大変でした。

ミルクロードは通行止めでしたが、北山の展望所には、たくさんの写真家(?)が集まっていました。

学校便りをアップしました。

学校便りNo.37をアップしました。

今年最後の学校便りになります。

来年もよろしくお願いします。

なまえ

11月4日 かがやき1の研究授業でした。

校庭でひろったぎんなんの数を数えて、袋に詰め、メッセージを書くところを見せていただきました。

1から10までを、1.2.3・・・と、ひとつ ふたつ みっつ・・・・と、お皿にのったぎんなんやコルクやお人形や磁石などなど本物とを、何度も何度も合わせる練習をしましたので、間違えないように数えることができ、「グッジョブ!」をいただきました。

この学習は、袋詰めして、封筒に宛名を書いて送るところまででした。

和田郵便局へ行き、切手を買って、投函してこの学習の計画全部にハナマルがつき、またひとつ「できた!」が積もりました。

12月になってから、ぎんなんを送った方からお返事が届きました。

自分宛の葉書とお手紙をうけとりうれしそうでしたが、同じくらいうれしそうだったのは、担任の先生も のように見えました。

他にもうれしいな・・・と思っていることがあります。

それは、前まで一日のスケジュールを朝確認するときに、休み時間にはトイレと書いてあり、すませてからかがやき1教室にもどり自分の好きなこと(読書やカード)をしてひとりですごしていました。

低学年の頃のお昼休みは、校長先生とフリスビーをしたりしていたのですが、いつからかひとりの休み時間が多くなっていました。

後期は、休み時間5.6年教室ですごすことが毎日になりました。

そういえば・・・・名前を呼ぶのは、かがやき1、2の先生と、5.6年担任の先生と、こちょ(校長)先生と、同じクラスの友だちの名前2人しかきいたことがありませんでした。

今では写真をみて、4,5.6年全員、教頭先生(時々名字を呼び捨て・・・)、3.4年担任の先生のなまえもス~ッと言います。

委員会活動(放送)

給食当番の台拭き

ステップアップタイム

朝自習のとき、1.2.3.4年教室に行き、5.6年生が教えます。

〇をつけてあげてポイントがたまったら、「こっちこっち!」と呼ばれます。

シールを貼ってあげる担当です。

2019女子ハンドボール世界選手権大会

今年一年の世相を漢字ひと文字で表す「今年の漢字」が今日との清水寺で発表されました。

「令」でしたね。

漢字を勉強しているのは国語の時間だけではありません。

漢字テストのまるつけをしていた先生が、間違いをパターン分けして黒板に書いていました。

子どもたちは給食を食べながら、まちがったところを解説し、覚え方もおもしろストーリーをつけてくれる先生のお話を聞いて、もぐもぐ笑っていました。

た~だ練習して覚えるよりも、特別な記憶の引き出しに入ったようです。

「今年一年を漢字にすると何ですか?」とたずねたら、「悠」と即答した先生は、いつも静かに周りや先を見て体を動かされています。

ホッとニュース(行事ごとに感想を書いた掲示物)も担当されていて、用紙を行く前から準備してくださっていたので、帰校してから、すぐホヤホヤの感想を記入できましたので、当日の様子はそちらで報告しますね。

「今日ハンドボール大会を見に行きました。最初は「テレビで見てもいいんじゃね?」と思っていたけど、本当の所で見ると、はく力がありました。

6年生がせんしゅのところにいくと、身長が高くてびっくりしました。モンテネグロは最初はまけてたけど、最後はかってよかったです。」

「ぼくはモンテネグロたいセルビアのしあいを見て、すごいなとおもったことは、せん手がボールをとったりする時に、体をぶつけたりしていたので「いたくないのかなあ」と思いました。

「いたくてもがまんしてるんだなあ」と思いました。想い出に残りました。」

「わたしは、最初ハンドボールに興味はなかったけど、どんどん試合を見ていたらおもしろかったです。

身長も大きくてボールを相手のゴールに入れたりしてすごいなあと思いました。

ちがうチーム同士でも、こけたりしたときに起こしたりしていたので、ちがうチーム同士でもきょうりょくしているんだなと思いました。」

「私は、モンテネグロとセルビアの試合を見て、チームワークがひとつにまとまっているように感じました。

理由はこえかけや後ろからのパスでもおたがいに受け取ったり、仲間やとりやすいところにボールを投げたりしていたからです。

わたしは、ハンドボールはチームワークがとても大切なんだなと思いました。」

ハンドボールのことをよく知ってから参加しよう!と事前学習もしていました。

応援旗を作ったり、応援国が決まったとき、あいさつなども調べました。

めずらしい経験をさせていただきました。

ありがとうございました。

みなみはひとつ

その① 1年生 12月9日

-4度の朝

冷え切っている体育館に、朝早く学校に来た先生がストーブを運び込んで、1時間目の前から温めてくれていました。

1年生の合同学習会は体育館で、それぞれの学校の学習発表会でしたものを見せ合いました。

県内、阿蘇郡市内、そして町内も感染症が流行しはじめています・・・・

欠席のいた小学校は、先生がその子のかわりにセリフを言ったり、お友だちがフォローしたりしていました。

中原の1年生は、4人が二役ずつしています。

ひとりが休んでしまったら・・・・なかなか かわりはできないんです!

入学してから当たり前のように休まずに学校に来ている4人による、これで見納めになる北里柴三郎ものがたりでした。

町教育委員会の先生も、町内3小学校の劇を見に、寒い中かけつけてくださいました。

ありがとうございました。

その② 2年生 12月12日

2年生は、前回の合同学習で、りんどうヶ丘小学校へおじゃましました。

他の学校の発表に、そのときの写真がスクリーンに出されました。

黒川温泉街の、あの風情ある道を歩いてお風呂入りに向かっているときに、『ようべいさんの家族に乾杯!』のシナリオが浮かんだよねと、担任の先生がお話されていました。

1年生も2年生も、ぎんなん祭の時と同じシナリオなのに、またちがった(ちょっと余裕も感じた)ステージでした。

りんどうヶ丘小学校さん、市原小学校さん、1年生も2年生も、中原まで大道具小道具を運び込んで、大変だったと思いますが、お互い見せっこができてよかったですね。

どうもありがとうございました。

一緒に中学生になる同級生です。

発表を見合うのもいい時間でしたが、休み時間に遊んでいるのが何より!でした。

普段、なかなか短い休み時間にサッカーをする や、グループで遊ぶ とかってあまりないので、合同だからこそ!がうれしそうでした。

プレゼント

1月18日土曜日に南小国町のプレゼンテーション大会があります。

10月21日に、1~4年生と5.6年生にわかれての事前学習がありました。

1~4年生にとっては、はじめてのプレゼンです。

まずは、プレゼンってどんなもの?という子どもたちに、かっこよくプレゼンしているのを見せてもらいました。

見ているときにゲストティーチャーさんがその子の学年を言うと「へえ~~~」と見ていました。

早速、プレゼンの作り方です。

ものすごく上手な、どこかの小学校のを見せてもらって、ちょいとかたまっていた子どもたちに

「自分の思っていることを伝えることなんだよ」

「できる」

「自分の力をみくびらないで」

「自分のきもちだよ」と。

何をどうしたらいいかわからない子たちに、

「準備の最初に大事なのは・・・」とまずゴール設定 を考えるところから。

毎日の中で、ここがかわったらいいのに とか やりにくい とか 居心地が悪い とか たのしくない とか あぶない きもちがわるい こまった

の考え方を教えてくれました。

「こたえはないからね」

「考えたことないね」

「考えたことないことを、考えるのがいいこと」

「おともだちのまねをしない」

「みんなちがうよ」

と、考えていることをイラストにする段階で、紙がまっ白な子 ひとりひとりの顔を見ながら声をかけてくれていました。

イメージの段階でもうひとつの方法「ウェブで調べる」を、検索のコツと一緒に教えてくれました。

さすがの子どもたち。エンジンがかかり、自分の気持ちを探しはじめていました。

プレゼンテーションの語源はプレゼント 相手に伝えたいことをプレゼントするという意味なのだそうです。

「みんなが伝えたいことは?目指す山を伝えたいこととしたら、登山方法 どこからのぼるか、どんな伝え方をする?になるんだよ。と教えてくれました。

11月になってすこしずつ、各教室でプレゼンテーション大会に向けての授業が始まりました。

担任の先生から、大会とテーマを告知され、いつもの元気な「はい!の返事はするものの、なかなか思うように進まない時間もありました。

目指す山に向かって、登る方法がいろいろあるというのは、その通りです。

総合の時間意外にも、授業のアイデアをいっぱい持っている先生が、プレゼンテーション大会を意識して、社会の授業の中で、スーパーマーケット見学のまとめをしていました。

2年生は自分でつくったおもちゃの作り方を、はじめに つぎに・・・ときれいにまとめて、1年生に伝える発表会をしていました。

『タブレットに触れること』『はじめ なか 終わり』 の流れをつくること 『テーマを自分に近づけて考えること』だけでなく、山に向かう前に、『すそのをひろげる』ことや、登山のための『力をつける』ことなどなど・・・日々行われている授業はすべて山に向かっているようにも感じています。

持久走大会

12月6日(金)

11月末から全員で5回練習をして、6回目が大会でした。

朝からいつも通りの、また、元気がでる朝ごはんの準備ありがとうございました。

登校中寒いので持ってきていたカイロに、おうちの方が応援メッセージを書き込んでくれていた子もいましたね。

毎朝交通指導してくださる方や、中原の放課後スポーツ(ACやどんぐりーズ)指導者の方、近所の方、家族も1戸から何人もおいでて、学校と三角店(中原の人しかわからない場所ですね・・・)に分かれて・・など家族がチームで応援してくださったりもありました。

うちの子もよその子も、最後まで応援をしてくださった方々、どうもありがとうございました。

ぎんなん祭の開会式で区長さんが「いちょうの木は、芽が出る力が強くて、地に落ちて1個の種から水分があればそこで芽を出す、生きる力・生命力が強い木です。」

とお話してくださいました。

区長さん、公民館のまな板だけでなく、ここにもありましたよ。

コースの川の斜面のところに!!

中原ほっとニュース掲示用に、持久走大会直後の個人感想が書いてありました。

「わたしは、持久走大会では、これまでの練習よりも速く走れたのでうれしかったです。わけはスタートからゴールまで、スピードを落とさずに走れたからです。今まで長く走ると少しきつかったけど、本番では気持ちよく走れました。私は持久走大会で最後までやりとげることはたいせつなことだなと思いました。」

「ぼくは目標タイムを最速タイムより20秒速くしました。ぼくは最初のペースを上げました。そしてそのペースをなるべくいじしました。家族の前で足が軽くなりました。応援の力を感じました。最後まで全力で走りきりました。目標より30秒以上速くいけました。とても達成感がありうれしかったです。」

「わたしは、持久走でタイムがとてもちぢまりました。前は27分や26分だったけど、今回は24分台にちぢまりました。最初のでだしで、みんなにおいついたけど、だんだんおそくなったけど、ペースを落とさず走ったので、練習より速く走りきりました。」

「私は今日の持久走大会で、勝ちたいと思っていた人に負けてしまったけど、今年の自己ベストで走れたのでよかったです。タイムは1分以上ちぢまったけど、去年のタイムよりおそくなったので、来年中学校で、もっと走れるようにがんばりたいです。」

「さんかくみせのちかくのさかでばあちゃんが「がんばれ」と言っていたので、さかで足がはやくなりました。そしてずっとはしって、ゴールしました。ゴールで先生が「しんきろくができたよ」と言ったので、うれしいなと思いました。」

「持久走大会が一番きらい!」と言っていた子も、額にいっぱい汗をかいてゴールしていました。

学校はたしかにきついこともありますが、中原小学校のいちょうの木は、少しずつ、ひとつずつ、よかった!がんばれた!と積み重ねていくところを見てくれています。

区長さんはぎんなん祭あいさつの最後に「いちょうの木のような人になってください!」と言われていました。

ペースを考えて先導したり、子どものペースにあわせての伴走をしたりしながら、練習も本番も走られた先生方もお疲れ様でした。(師走)

すいえんさ~

12月4日水曜日は理科デーでした。

理科好きの子は多くて、そんな子は移動教室の時にいち早く行って座っていますね。

3年生 光 ↓

朝から曇りでしたが、ちょうど理科の時間だけ、太陽がでてくれていました。

先生が作ったかわいいまとをめがけて光を集めていました。

理科の授業が終わったら、また曇りました。(ラッキー!)

4年生

ろうをぬって、熱が伝わったところの変化をみています ↓

熱を加えて、冷やして・・・輪を通してみます ↓

5年生

釘に金をくるくる巻いて・・・クリップを持ち上げます ↓

6年生

火山灰の観察 ↓ (灰の準備は担任の先生がおうちから・・・・)

てこ

触りながら ↓

問題を、予想して、調べて、考えて、実験して、観察して、チェックポイントをおさえて、結果をまとめて・・・いっぱいしゃべりながらの授業 どこもたのしそうでした。

つるつるでした

10月に道徳の授業でひかるえんがわ。

そして、11月16日のぎんなん祭で「きたざとしばさぶろうものがたり ひかるるえんがわ」の劇をした1年生のシナリオで最後のシーンは、校長先生と5.6年生コラボ マジンガーZ!(・・・あ、ちがう、ちがう)

その前の「未来へ」のところで、

「きたざとしばさぶろう きねんかんにも こんどいくって。」

という台詞がありました。

その「今度」が12月4日(水)でした。

1年生4人と先生と校長先生で、たっぷり見学をしてきました。

本物の縁側の一部もあり、触ってきました。

「どうだった?」と帰ってきたときにたずねたら

「つるつるでした!」と教えてくれました。

12月9日(月)予定の町内1年生合同学習が中原小学校であります。

そのとき、それぞれの学校の1年生が学習発表会でしたのを見せ合うそうです。

1年生はぎんなん祭から時間がたっているので、一度練習をしておこう・・・と5日に練習をしました。

練習だから体育館にお客さんはいないのですが、16日のぎんなん祭以上のド迫力と演技力で、2回リハーサルをしました。

(担任の先生が「4人連れて、おじいちゃんおばあちゃんの施設とかまわらせてもらおうかなぁ・・絶対よろこばれるよね。」と小さな声でつぶやいていました。)

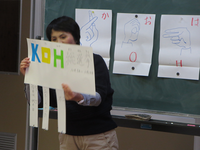

KOH

12月5日 ぷくぷくの前に.

「今日は何の日」の本が並んでいる2階のコーナー、その中の本からおもしろかった本を選んで、投票しよう という企画の紹介がありました。

K(きょうは何の日)

O(おもしろかった)

H(本)

総選挙です。

読み聞かせ

中高学年「うわっ」

読み聞かせの方が本を開いた瞬間、静かにみんなの声があがりました。

どっちの本にしようか迷ったんだけど と、持っておいでていたバッグの中にはもう1冊準備されていたそうですが、「こちらにしました。」と。

「ゆっくり見ていいよ。」と置いてくださったので、休み時間にもう一度読んで、じっくり見ていました。

低学年

今日は2冊です。

サンタさんのお話と、もう1冊ははちどりさん。

はちどりさんの行動を知って、何かできることはないか・・・。

「おとな」や「子ども」に分けず、「自分にできること」を問いかけてくれました。

読み聞かせをしてくださったお二人は、事前に打ち合わせをされたそうではないと言われていましたが、大切にしたいものがつながっていました。(ありがとうございました)

ふるさと

12月1日(日)南小国町管理センターで『きよら人権デー』がありました。

11月16日のぎんなん祭で各学年が発表した劇をもとに、シナリオを書き直して、中原小全員による『水にまつわる物語』ができました。

練習の期間は正味1週間。

効率よくできるよう、シーン毎に分かれて、練習や打合せをしました。

全体での通し練習は数回でしたが、当日参加できない子が最終練習まで見て「●シーンのところがとてもよかったよ。本番もがんばってね。」などと応援メッセージをくれ、みんな自信を持って参加しました。

休日に、会場までの送迎、そして応援してくださった保護者・ご家族の方々、どうもありがとうございました。

翌日(2日)の『給食連絡ノート』に

「昨日はお疲れ様&すばらしい発表をありがとうございました。

「水にまつわる・・・」で長崎 水俣をからめ、さらに中原にもっていくあの脚本力にまず感動し「ワンチーム」で作り上げた作品がとてもよかったです。低学年も上手でしたね!」

と、有りがたいコメントをいただいていたので、各教室で給食を食べている子どもと先生たちに、読んでお伝えしました。(ありがとうございました!)

市原小学校4年生は、中原の『中原楽』のことを調べてくれていました。

そして、獅子舞を見せてくれました。

毎年お祭りが近づくと2班の子たちだけが、夜におじちゃんたちと公民館で練習をして、お祭りで披露し、各家庭を回ったり、成人式でもお祝いで舞う・・・行事としてしか知りませんでした。

文化財について調べての成果だろうと感じたのは、ひとりひとりの手足の動きからの獅子のその『迫力』でした。

りんどうヶ丘小学校の6年生は、永井博士の本1冊を6人!!!で演じていました。

始まる前にステージの横から運び込む大道具・小道具の多さは、劇を見て納得。

ページをめくるように、キャスト、セットがどんどん移り変わるのですから。

ステージ袖の先生たちや、これまでのおうちや学校での練習が浮かんで見えました。

一番前の席の女性が、涙をふきながら見ていらっしゃいました。

少し前は、「人権のことなんて、南小国町はする必要がない。」という考えの人が多かったかもしれません。

『普通』な考え方として。

でも、正しく知らないことや、遠いことに思っていた(無関心だった)だけで、差別が(無意識のうちに)あることはあるのです。

きよらのさとで、こうして集会を開くようになって16年。

学ぶ機会がもらえることによって、「あっそうだったのか!」と『差別』に気付けたり、差別を受けている人の『痛み』を知ることができたり。

南小国町人権教育推進協議会のみなさま、お世話になりました。

町いっぱい 人権の花をさかせましょう といただいたひまわりの花が咲いたのは夏休みでした。

(子どもたちと一緒には写れませんでした。)

12月

12月になりました。

落ち葉カフェがオープンしていました。

お昼休みや放課後スポーツ(AC どんぐりーず)に参加している人を待つきょうだいたちが作ったみたいです。

砂山もできていました。

図書コーナー

本が大好きな先生が作る一角です。

今日は何の日の本が12月バージョンに入れ替わりました。

秋から冬の落とし物を使っての図工

12月3日

湯田で登校中雪が降ったそうです。

半袖さんがいなくなりました。

体育館の外におちていたそうです。

(冬の準備だったみたい・・・ですね、校長先生!)

学校便りをアップしました

学校便りNo.36をアップしました。

今回は2ページにわたっています。

ご覧ください。

Dream

11月22日金曜日

いつもより早めの登校で健康観察。

忙しくても毎朝やってますよ!①正しい発音 ②口の形を話す相手によくわかるように ③かぜの予防のための「あおうえいべ~~~」

バスに乗ったらすぐ1年生は、嶋津あやさんの歌(感謝状)をフルコーラス歌っていました・・・・。

ぎんなん祭でBGM使用したから、歌詞を覚えているんでしょうけど、バスの中で小学1年生が・・・のセレクトに(ふふっ)でした。

2年生は九九を上がったり下がったり、クイズや歌にしたり・・・ちょっと車酔いしそうでした。

3年生から6年生は、大きなバスですが最後列から最前列にも届く元気なおしゃべりや歌とふるさとの手話練習などなど・・・元気なバスの中でした。

最初の目的地は井関熊本製造所さん。

ISEKI Dream Gallery

入ったらすぐにかっこいい機械の前で記念撮影。(帰るときには写真とデータをいただきました!)

農業機械やISEKIさんのことについて、クイズで楽しく教えてくださいました。

起業のきっかけ 農家のお仕事を楽にさせてあげたいと強く思ったことが始まりだったんですね。

お米の生産量と消費量の多い県 なかなか当たりませんでした!

コンバインやトラクターや田植機の説明スライドの時には

「この機械を知ってる?見たことある?」とたずねられ、

「知ってる」だけでなく

「うちにある」「持ってる」「「うちのじゃないけど、共同で1台ある」などなど、さすが中原!!のリアクションがでて、説明してくださる方を驚かせていました。

説明の後、ギャラリー展示の機械で、実際に作業を行っているように感じられるスイッチや、試乗、3D映像付きの体験などは、順番待ちに行列ができていました。

(・・・・見学旅行担当の先生は、時計を見ながら「もう動植物園はキャンセルして、1日ここにいる?」なんて冗談もいっていました。)

ヰセキのさなえの桜田淳子さんを知っている人たちは、展示品を囲み、詳しい機能や価格まで具体的にたずねている人もいました。

その後、実際に機械を製造しているところを見学させていただきました。(写真は×!)

ジャパンシリーズのところで足が止まる子がふたりと大人がひとりいました・・・。

ギャラリーの玄関に井関さんの絵と、稲刈りの日のような米を、手ににぎる写真がありました。

それを見ながら

「うちのじいちゃんは、毎年お米の花が咲いたときに玄関にかざります。」

と話してくれました。

次は動物園。

ごはんを食べようとした屋根のある休憩所は、たくさんの来場者さんがいました。

少し奥のしずかなところで、お弁当とおやつタイム。

おうちの方の手作りお弁当(朝早くありがとうございました!)と、自分で早起きして作ったり、お手伝いをした子もいましたよ。

そのあと、子どもたちは縦割り班で予定のコースをまわりました。

5.6年生がリーダーさん。

先生たちは透明人間。

班についてはいたけど、何も言えませんので、目的地と逆方向にすすみ遠まわりをしたり、同じ所を何度も行き来したりもありました(ま、いい運動でしたけど・・・)

が、「グループ活動だから!」ゆえのがまんの経験の顔を見たり、中・高学年さんが、1.2年生が切符を買うのやかさやリュックの荷物の管理を手伝ったり、トイレを気にしてあげたり、人混みで自分のグループがきちんとまとまっているかを気にしながらすすんだり・・・いくつもの素敵な顔を見ました。

月曜日の業間に打合せをていしたので、全員の希望を聞き入れた時間も考えての・・・・・道に迷ったり、イレギュラーなことがおこったりで、全て計画通りにはいきませんでしたが、約束の場所 時間(14時15分)に、全員集合して次の空港へ向かいました。

3時に到着しても、空港で離発着の飛行機は見られない予定でした。

ところが!火山灰の影響で遅れが出ていたそうで、到着便1機 出発便2機を見せてもらえました。

安全運転のおかげで、3カ所の見学をして、無事に学校に戻りました。

お世話になりました。

ぎんなん その②

雨のように、みるみるぎんなんの葉が散る朝でした。

3.4.5.6年生はクラブ活動でグランドゴルフをしました。

教えてくださったのは毎週末、中原小のグランドでハツラツと練習されている方々です。

最初に校長先生から、「今日はこどもだからって、容赦せんでやってください。それだけでなく、今日もこれからも、何でも教えてやってください。あいさつやらできとんときは、どうぞちゃんとやれ!って言うてやってください!」と、あいさつがあってから、始まりました。

3年生ははじめて。グランドゴルフのルールや、こうやって打つんだよ と教えてもらったり、

「あ~あんたぁ ○○さんのまごかい。」などとたずねられながら、世間話をしたり。

自分のじいちゃんと同じ班で、一緒にコースをまわる子も。

4年生以上はグランドゴルフ2回目ですからルールもコツも少しわかっていました。

いつもの土曜日に、おじいちゃんおばあちゃんたちだけでしているときより、余計にエネルギーをつかわせてしまったかもしれません。

でも・・・・、コミュニケーションの基本は日々のささやかなやりとりの繰り返しです。

こうしておじいちゃんおばあちゃんたちとの交流は、なによりの学習の場だと思うのです。

はじめて参加の3年生でホールインワンの子もいたんですよ!

今日一日で、どっさりいちょうの葉っぱがおちてしまいました。

暦の上で小雪・・・

ぎんなん その①

11月16日土曜日

ぎんなん祭 寒い朝でした。

最初に校長先生から、おいでの皆さまへのあいさつと、子どもたちに、学習の成果を発表してください、中原のチームワークの良さを!と、とお話がありました。

来賓の方からごあいさつ

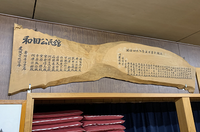

区長さんからは、なぜ「ぎんなん祭」と言うのか・・・いちょうの木や実に意味があること。

中国では、公孫樹とよばれていて、日本では茶わん蒸しに入っていることは多いけど、日常的にはあまりなじみもないだろうが、いちょうの葉は、ドイツではお薬として使われることなど、一本の木のいろいろな役目を教えてくれました。

ずっと前の中原には、もっと大きなぎんなんの木があったそうです。

(・・・・それはそれは大きかったから、高く売れたそうです。)

まな板などとして公民館にあるよ、と言われていたので、公民館が開いていたときにおじゃましてみたら、まな板よりももっと大きな板がかべにかけてありました。

たくさんの方の名前を記した大きな板です。

「いちょうの木は、芽が出る力が強くて、地に落ちて1個1個のたねから水分があれば芽を出す、生きる力・生命力が強い木です。いちょうの木のような人になってください!」とお話しをしてくださいました。

おふたりめの方からは、「力強く、人の役に立つよう育ってほしい。中原区 みんなで育ってほしい。」とごあいさついただき、プログラム1番が始まりました。

ぎんなん祭の午後に、いつも仕事のはやい先生が、中原ほっとニュース(直後のふりかえり)を書くように準備してありましたので、その文をはさみながら・・・。

2年生

「かぞくにかんぱいでようべいさんのげきをして、すこしきんちょうしたけど、大きな声ではっきりいいました。

わたしはせりふをいう時に、ママとばあちゃんの顔が見えました。」(2年生)

1年生

「わたしはぎんなんさいで、うたとうちゅうせんかんとマジンガーをがんばりました。

ほいくえんもがんばりました。たのしかったです。」(1年生)

地域の方の発表

中原在住&中原関係者の銀座カンカン娘さんたちです。

進行をつとめた運営委員さんは、「心がカンカンしました。」と、終わった後にうまいとこアドリブのひと言感想を言ってくれました。

♪愛にできることはまだあるよ

ぼくにでできることは・・・♪

今年もRADWIMPSさん&坂本九さんの曲を中学生のピアノちゃんと一緒に聴かせてくださいました。

アンコール!ではパプリカをみんなで客席を向いて。

「わたしはすいそう楽部のえんそうと「天気の子」が心にのこっています。

理由は、みんなきちんとそろえてえんそうしていてすごいとおもったからです。わたしは中学生になったらすいそう楽部に入りたいです。」(3年生)

ぎんなん販売(たくさんのお買い上げありがとうございました。)

3・4年

ぎんなんさいはとても楽しかったです。そして、がんばったことは「中原大発見」です。できるかどうかわからなかったけどうまくできて楽しかったです。(4年生)

5.6年

「わたしは5.6年生のげきが心にのこりました。昔はいろんなことがあったというのがわかりました。5.6年生のをみて、水は大切にしたいと思いました。」(3年生)

最後に、今年度最後のステージ 全員合奏と合唱の発表でした。

(今日の演奏や歌は、成功か失敗かよくわかりませんが)宇宙戦艦ヤマトで、イスカンダルを目指した乗組員全員が、無事に地球に帰還したとき、全隊員とそれを迎えた地球人が大(泣き)笑いしていました。

最後はPTA会長さんからあたたかいおことばをいただいて、今年のぎんなん祭が終わりました。

みなさん どうもありがとうございました。

明日はぎんなん祭!

13日水曜にぎんなん祭リハーサルがありました。

普段の練習は見れない先生方が、はじめてリハーサルで、お客さんの立場目線で見ての感想を話してくれました。

「まずは、担任の先生方のシナリオに大拍手です!」

・・・・そうなんです!!数週間前、シナリオ作成のころ(うみの苦しみの時期)は、できあがりまで担任の先生方がお互いを探り合いながら・・・・(笑)でした。

・・・そんな中、いちはやく通し練習をしていたのは1年生。

道徳の研究授業からつながっていたのですね。

途中、(リハーサルの職員反省で意見があったところを、担任はやりたい思いを貫いて)見せるシーンがあります。

4人が、ひとり何役もしながら、三部形式(劇・歌・ダンス)でお送りしますよ。

ダンスではサプライズ登場ありです!!

2年生は、テレビ番組仕立てです。

今年、2年生全員のお家探訪をして、出会った方々から教えてもらったことを、ステージ上をロケ現場のようにして。

2年生も最後にちょっぴりサプライズ!

担任の先生の趣味で最後のごあいさつのときに、リハーサルではかくしていた「アレ」を使いますよ!

3.4年生は、「ふるさと」の宝ものについて、調べたことを背中に「あれ」をつけて、ステージを飛び回って案内します。

みんなで、朝ボラでひろったぎんなんを、教頭先生が洗ってくれました。

販売のための200g袋詰めは、理科で重さをはかる勉強をしていた3年生が手伝ってくれました。

ぎんなん祭で販売しますので、どうぞお買い上げください。

♪大丈夫 水は流れている

大丈夫 海はひかっている ♪

11月9日に、テレビから聞こえてきた水の歌の「詩」は、5.6年生ステージ発表のプロローグかと思いました。

練習がはじまった2週間前から、いっぱい考えました。いっぱい話しました。

ひとりひとり、そしてチームとしてやるべきことを探りながら歩いてきました。

どうぞ 子どもたちのメッセージはもちろん、その動きや、工夫してあるセットも、一瞬一瞬を見逃さないでください!

本日は 保護者の方、準備をありがとうございました。

明日は、たくさんの方のおいでをお待ちしています!

(防寒をしておいてくださいね。)

にじ

自分がみんなに紹介したいところを書いたとき、

自宅の習字教室と近所のカフェを紹介してくれました。

11月6日(水)

その2つがある中湯田へ出発です。

前回のおでかけのときは、秋の俳句を作りながらでした。

今回は今習っている九九 2の段から・・・です。

道草その1 「これ なーんしょ?」

先頭を歩く先生が、見つけたものがクイズになります。

子「むかご!!」

道草その2 「神さま」

朝 登校のときにお友だちの鼻血が出たとき、顔や手を洗った水の神様のところや、

おうちの方がお参りをしているという 山の神様のところを案内してくれました。

他にも、毎日書いている日記の、稲刈りをしたときに出てきた「しもん田」も通りました。

道草その3「ご近所さん」

カフェへの通り道でお会いした方にも、どんなお仕事をしているのかおたずねしました。

2年生のぎんなん祭ステージ発表、最初の台詞は

「中原ぶっつけ本番たび のはじまり・・・」

今日もその通りで、カフェに来たのですが、まずはとなりで、窯元さんを見学して、実際に器をつくるところを見せてもらいました。

そしてカフェへ。

今日の支度をされている いいにおいがするところで、質問をしました。

お店のはじまりは、約30年前に木を植えたこと だそうです。

植えた木がこんなふうに立派に育って、里山の風景をつくっています。

30年前の小学生がこんなふうに育って、お客さんを迎えています。

さあ次は習字教室。

入った瞬間に感じる、おしゃれで落ち着いた空間です。

座席と今日の注意を、紹介してくれた子が前日から準備してくれていました。

3年生から始まるので、2年生では今日がはじめての習字体験の子も3人います。

筆のなまえと握り方、書く姿勢、力の入れかた、運び方を、とてもわかりやすく教えてくださいました。

ひじをつけずに、三角を意識して、しゃべらず集中・・・

先生がその場で、ひとりひとりにお手本「にじ」を書いてくれました。

学校の教室 授業中は、鉛筆を握っている子に ついつい「目がちかいよ!」「姿勢!」と注意の声をかけたくなりますが、ここでは、『自然と』筆を立て、背中もまっすぐになっていました。

春から、ゲストの先生(なす・ピーマン植えの野菜の先生からはじまり、郵便局の先生、大工さんの先生、陸上の先生、英語の先生そして今回の習字の先生)へ毎回質問タイムがあり、『質問』が上手になった2年生です。

先生がどんな気持ちで習字を教えているかが、とてもよく伝わってきました。

おじゃましました!

ありがとうございました。

読書の秋・・・

11月7日に読み聞かせがありました。

1.2年生は「おかあさんは おこりんぼせいじん」

自分におきたとえられるような 楽しい本を・・・とセレクトされたそうです。

「こら―――――!! なに? この部屋は! かたづけなさい! ぜーんぶ すてちゃうからね!!」

おこる親、おこられる子ども、それぞれの気持ちが ユーモアいっぱいのストーリーでした。

読み方がものすごく上手で!!

ほんとうにおこられているような感じがしたのかも・・・。(ふふっ)

子どもからの感想には「うちと似てるなと思いました!」とありました。

3~6年生は、もっちゃんさん。

読み聞かせではありません。

♪パプリカ 歌って 踊って。

みんなで朝から歌&ダンスでした。

16日のぎんなん祭でも、2曲 演奏してくださいます。

たのしみです!

11月の本

図書室前の踊り場には、月がわりの図書コーナーがあります。

今月は『今日は何の日?』で紹介された本を読んだらシールをはるようになっています。

ぷくぷくうがい前の図書の時間は、司書の先生がどんなふうに本を並べてあるのか、

本の住所について教えてもらいました。

11月8日 立冬。

冬も読書・・・。

もっと!

登校してきたときに、くりやまつぼっくりやきれいな落ち葉、お茶の実、むかご・・・などはありました。

図工の時間。

まずは小刀の使い方の学習。

次の時間は、木の枝でのペン作り。

材料の木の枝も、登校中に拾ってきました。

ここ最近は ごみを拾ってくる3.4年生です。

『中原のことをもっと知ろう』 と、調べたり、担任の先生から絶滅危惧種のとんぼのお話などを聞いたり、合同学習で不法投棄の話を聞いたのと、実際家電製品のごみを登下校で見たことなどが頭の中でつながり、帰り道に落ちていたゴミをひろったことからでした。

このつづきは、ぎんなん祭で・・・。

「グッジョブ!」

1946年の11月3日。

世界ではじめて戦争放棄を宣言した新憲法が公布されました。

それを記念して、「自由と平和を愛し、文化をすすめる日として、文化の日が定められました。

2019年11月3日 町の文化祭で、中原小学校は中・北部音楽会で発表した、 全員合唱 「ぼくの飛行機」 全員合奏「宇宙戦艦ヤマト」を披露しました。

全部を通してはじめて見た方が、

「これまでの積み重ね プロセスを感じました」

と、感想をつぶやいてくださいました。

前日の市原小学校への楽器搬送、当日の応援など、お世話になりました。

積み重ね プロセス・・・

文化祭前日のリハーサルの時です。

待ち時間に、スタンドシンバルのパート練習を、5,6年生のボイパでしていました。

バッチリ リハーサルができ、「クッジョブ」と親指を合わせていました。

学校便りをアップしました

学校便り「ぎんなん」No.35をアップしました。

ご覧ください。

Love Dream

10月29日 2年生の英語の先生は、きよら塾から先生がおふたり。

その方は、放課後子ども教室の先生と、2年生のお母さんでもあるので、子どもたちはおふたりともよく知っていました。

きよら塾と同じように、おっちゃん先生が最初に日本語で説明をして、実際の英語をマミー先生が言って、繰り返し練習をしました。

おっちゃん先生は、英語の勉強が、小学校5.6年生だけでなく3.4年生にも入ってきていることや、世界の動き、ご自身の経験から、早くからこうして英語の勉強をしておくことが大事なんだよ、と話してくれました。

How are you?

How old are you?

What fruit do you like the best?

・・・など、マミー先生のキレイな、ききとりやすい英語でやりとりをして「話す」「聴く」の楽しさをおしえてもらいました。

おっちゃん先生は英語教育の大切さを、「英語を勉強しておくと、使えるだじゃれもふえるんだよ!」と

「I’m tired.」の、とてもつかれたときは たいぎゃたいや~ど

同じ郡内でお別れするときは Good night!(ぐんな~い)

そのみかんだれの?「Orange」おれんちの・・・

などなど・・・エクササイズの合間に連発し、子どもたちは、ぽっか~ん???

英語を「読み」「書き」だけ学んできた年代だけがうけまくりでした。

最後にマミー先生と、おっちゃん先生が好きな言葉を教えてもらって、英語の授業が終わりました。

Thank you!

だれにでも

10月29日

かがやき(難聴学級)の研究授業でした。

参観するのは本校職員と教育委員会の先生と熊本聾学校の先生です。

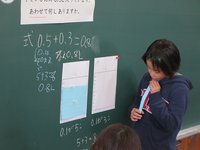

教科は算数 小数の意味を理解して表し方を考えるところ この日はたし算です。

かぎになるのは『0.1の何個分!!』

中原の研究仮説は2つ

UDの視点にたった授業づくり。

かがやきの教室も交流学級の教室も、見通しを持てる時間の表示がしてあります。

子どもの考えを言語化したり、説明したり、より深く理解するための具体物やイラストは、毎時間準備されているので、研究授業でも「先生あれ使ったら!?」と、前に使った教材を子どもの方が取りに行っていました。

・・・このまえ『工夫して計算する』 のとろでは、子どもが芋まんじゅう 8個入りを2箱買いにいく役で、先生が買い物を頼むお母さんと店員さんの二役をしていました。

難聴学級で授業を始めたときから『なかばる学習の過程自体がUD!』と言っていた担任の先生。

毎時間の積み重ねプラス、前時までに学習したことを想起して、主体的に取り組むために 5・6年の研究授業で教えてもらった『学びのツール』はすぐれもの!と意識して授業されています。

ただ、なやみは、1対1なので考えをひろげるところです。

めあてに対するまとめを児童の言葉から導くためにも、日常の『ことば』の学習からひとつひとつ大切に行っています。

校内研修では授業研究会と、その後に聾学校の先生から、UDの視点にたった授業作りや、難聴の子が学校生活で困る場面と対策を教えていただきました。

それは、難聴の子にとってだけのいいことではなく、だれにでもわかりやすい空間になることで、翌日からさっそく全学年で、できることから始めています。

マイクの使い方と声の大きさ

授業の見える化(全授業での視覚化)

発音をよくするために(あおうえいべ~体操)

秋空の下・・・

その①

1年生合同学習

10月28日に里山の宝物(文化財)見学に行きました。

幹周り18メートルの『竹の熊の大ケヤキ』の周りをみんなで手をつないで。

そのあと上中原の押戸石々群にのぼり、方位磁石を近づけてみたり、約4000年前のシュメール文字が刻まれているところを見たりしました。

その②

3年生の理科

10月29日 理科で太陽の動きと地面の動きを調べる学習

まずはかげふみでした。

短い休み時間、あまり外へは出て遊ぶ時間はありません。

昼休みは全学年や異学年もふくめて遊ぶことが多いからでしょうか。

同学年での遊び経験があまりないので、かげの勉強プラス同学年で遊ぶかげふみの『ルール』のいい勉強の機会にもなりました。(ふふふっ)

その③

4年生理科 秋の虫や植物を観察・・・・だったと思うのですがちょっと寄り道。

保育園のみなさんと一緒に植えたさつまいもは、夏休みにイノシシさんが食べていました。

もうないと思っていたら、小さいおいもが10個ありました!

その④

朝ラン中の空!

(朝の光が、脳のスイッチON!&成長のもとに!)

その⑤

体育がハードルになりました。

備えあれば・・・・

南小国町各所で防災訓練が行われた10月26日の前日、25日の5.6時間目に、5.6年生が食生活改善推進委員さんから『防災クッキング』を教えていただきました。

今年のパッククッキング(熱するおなべの水がよごれていても、清潔な器がなくても、栄養がとれる、簡単にできる)は『ピザ風蒸しパン』

それから簡単おやつ2種

『ふラスク』

『ミルクもち』

クッキングのまえにまず、災害のときにこまらないように、準備しておいた方がいいものや、知っておいた方がいいことを、クイズで教えてくださいました。

スーパーの店頭に食品がなくなっているお店の写真や断水の話は、最近の台風や水害のニュースでも目にしているので、遠くのだれかのことには思えず、みんな真剣に聴いていました。

材料の準備、班ごとの計量などは前もって食改の方がしてくださっていましたが、調理になったら主役は5.6年生です。

食改の方々は、子どもたちに次の手順を教えたら、見守ってくれていました。

試食の時にもう1品登場!

お湯を注ぐだけでお吸い物の『野菜もなか』でした

中原の湯田の方々が作られて、きよら祭のときにバザーで紹介していました。

もなかの中に、手作りのフリーズドライ野菜が入っていて、お湯を注ぐだけで上品なお吸い物、そして非常食にもなります。

会食の時に感想発表をしました。

○作るのがかんたんだし、楽しかったです。

○おいしいです。自分でも作ることができると思ったので、やってみたいです。

○ラスクが、こんなにかんたんにできるとおもわなかったです。

○ラスクを買うと意外と高いので、買うより作ろうと思いました。

○食べるとき、お皿を使わなかったから洗わなくてよかった。

食改のみなさま、毎年本当にありがとうございます。

家庭科の授業や、こうしたクッキングや、おうちの方の手作りお弁当や毎日の食事がきっかけになっているのだと思います。

先日の中・北部音楽会のときに、早起きをして、自分でお弁当を作ってきている子がいました。

Nice talking with you.

10月25日(金)高森町の小学校などでICTを活用した教育に関する研究発表会がありました。

13の授業を公開したそうですが、その中の1つは中原小学校 5.6年生との遠隔授業でした。

昨年度は遠隔授業で、お互いの地域のすてきなところを紹介し合って(中原からは中原精肉店 押戸石 Karin 河津製材所等)集めた情報をまとめたリーフレットができあがりました。

今年は「自己紹介」から「好きなこと」や「得意なこと」などをインタビューしたり「シルエットクイズ」をだしたり。

学習過程「なかばる学習」(たかもり学習)の「か」のところあたりで遠隔がつながり「スモールトーク」をします。

そして高森東と中原のふたりのデジタルコンビ先生が画面越しにデモンストレーションをして、子どもたちはその日の授業のゴールイメージをつかみます。

この日は前時に『おすすめの国』のことを調べてつくっていたプレゼンを、旅行会社の人になりきって、高森東のお友だちに紹介したり、発表を聞いて、コメントしたり質問をしたりしました。

南小国町と高森町は協定を結んでいます。

16日 南小国町きよら祭の時には、「高森」の方がエコバックをプレゼントしてくれました。

観光などの分野で、より密接に協力することを目的とした協定は、ICT教育など情報通信分野でも連携をすすめていくことも盛り込んでいます。

遠隔授業をすることで、それぞれの学校だけでは学習できない内容や、反応、リアクションに刺激をやりとりしているように見えました。

町長さんが「少子高齢化などの課題はあるが、両町の強みを生かし弱みを補強し合いたい。

一緒に阿蘇地域をもりあげていければ。」とおっしゃっていますが、この授業はその思いを前進させたと思います。

でも・・・・そうやって毎回いい授業ができるのは、遠隔授業をするにあたりの学習の『準備』があっています。

内容について、高森東の先生と打ち合わせ。

時には電話で長くお話をしたり、メールやFAXでの指導案や資料のやりとり。

・・・・ちょいと資料をのぞくと、『表現がわからないときのために補助をする・・・』や、『遠隔交流で困ったときへ対処するための表現を確認する』などのきめ細やかな資料準備や、指導案の流れプラスの、通信のオン・オフの打ち合わせ、そしてなによりも通信が途切れないように!!のネット環境の確認など、毎回丁寧に。

だから、発表当日は、高森の研究発表の公開授業時間に合わせるので、日程はこちらの2時間目の途中くらいに始まったけど、(いつもと違う感じがするのは先生の服くらいで)流れや雰囲気はいつも通りの授業でした。

デジタルコンビの先生方、お疲れ様でした。

これからもよろしくお願いします。

ゲストティーチャー

① 黒川温泉の先生

10月21日 2年生の合同学習がありました。

朝からりんどうヶ丘小学校へ行きました。

市原とりんどうヶ丘と三校一緒に、りんどうヶ丘小学校の保護者の方から、温泉の由来や一番古い温泉のことなどについてお話をきかせていただき、実際に歩いて回りました。

4年後、一緒に中学生になる『同級生』です。

お風呂にも入らせてもらい、給食の時戻ってきた子どもたちの顔は、ほっぺが赤くなっていました。

② 陸上教室の先生

10月23日 5時間目 2年生体育の先生は2年生の子のお父さんです。

この日の朝、教室で担任の先生が息子さんのアルバムを見せてくれました。

陸上クラブでコーチとしてうつっている方が、この日の体育の先生です。

マイラダーやマイハードルや、マイコーンをご持参され、運動場に準備をしてくれていました。

子どもたちからの質問タイムで、うれしいことや大切にしていることについても教えていただきました。

「ベストタイムが向上したときとかはもちろんうれしいけれど、それよりも一番は、走ることをたのしいと思ってもらいたいから、たのしいといってくれるとうれしいです。

だから、楽しく教えるにはどうしたらいいか、いつも考えながらしています。」

コーチは中原小出身、子どもの頃も毎日長距離を歩いて登下校していました。

同じくらい足がはやい子が3人いて、もっとはやくなりたい!と思って努力していたそうでした。

子どもの感想より

「ラダーとハードルがたのしかったです。

わたしが春休みの時にかけっこ教室でしたのとにていたから、たのしかったです

わたしは話をきいて、足が早くなるには、早い人にきけばいいとわかったので、そうしようと思いました。」

「わたしはマーカーをとるのかすごくたのしかったです。

家でもみんなでしたいです。

きょねんの じきゅうそう大会で 15いだったので 1年生のときより 早くはしれるようになりたいです。」

12月6日の持久走大会に向けての、毎日の朝ランへのアドバイスなども教えてもらいました。

③ 中原の歴史の先生

10月23日 5・6時間目 総合の先生は、南小国町の史学に詳しい方です。

3.4年生教室でお話をしてくださいました。

このまえのきよら祭 そしてその前は、熊の座神社祭でも中原楽をした子どもたち。

その楽やお祭りのことなどを、もっと詳しく調べているところです。

先生のバッグの中には詳しく書き込まれた資料がたくさん入っていました。