ひかるえんがわ

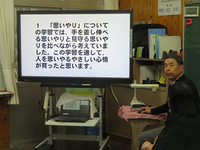

10月18日 1年生道徳の研究授業がありました。

1年生がひとりずつ前に立って、発表するところでは、入学してこれまでの、頑張ってできるようになったことや、積み重ねていること 真っ最中のこともうかびました。

授業者は、南小国とおつながりのある北里柴三郎さんが、次のお札になる時の人であることもありますが、もともと北里の記念館などもお気に入りで、よく足を運んでいるそうです。

研究会では、授業と指導案との違いからその変更の意図、板書の色分けなどの意味、中心発問、すごい説得力だった授業者の習字のこと などについて質問が出されていました。

最後のまとめの板書のことを、前年度の学校訪問で指導主事の先生からアドバイスいただいた話(先生が引っ張っていくのではなく・・・)や、内容の受け取りについて、北里小学校出身の先生が子どもの時に、柴三郎さんの墓そうじ前に授業を受けた経験など、たくさん話し合われました。

研究会には授業のときから参観してくださっていた教育委員会の先生も参加して、「研究会があついなと思った。」と感想をはじめに言われてから、道徳科の特質を生かした学習指導の展開についていろいろ教えてくださいました。

自己をみつめる教材、道徳科の指導案、板書で多面的多角的に・・・見えないもの(自分の考えが全体の中のどこにあるのか、自分と他の人との違いは?)などを、見えるように可視化する工夫の技。

それから、少人数なのでこんな方法も!と動作化、役割演技などを紹介くださいました。

・・・・そういえば・・・前に、ばあちゃん役で道徳の授業に参加したことがあるな・・・

最後は評価について、他の教科や特活とのちがい、ねらいに向けさせるのではない『特別な教科』だからこそ!のことなど、クイズでお話ししてもらって終わりました。

(ありがとうございました。)