学校生活

学校便り「ぎんなん」をアップしました。

学校便りNo.28をアップしました。

ご覧ください。

ピノキオ その2

4月10日 雨(さくらのはなびらが車のもようになっていました。)

「少々の雨なら歩くようにしましょう。」と、同じ登校班の保護者の方が、年度末の集まりの時にお話しされていたのが耳に入ったのを思い出しました。

「歩いてくるときに、落ちていてもったいないから拾いました。」

と帽子に入れたりして持ってきていた桜。

小国警察署交通安全課からお二人おいでいただき、安全な歩き方と自転車の点検の仕方を含めて教えていただきました。

信号の渡り方では「中原の信号はどこにあるかな?」の質問に????となっている子もいましたが、実際に班ごと歩きながら、班長に頼らず一人ひとりが左右をたしかめて声を出すことを練習しました。(中原には信号はありません。ある意味、だから!むずかしい・・・。)

まとめで見せてもらったDVD(字幕入り)は、ピノキオが事故にあいそうになるのを助けてもらうストーリーで、クイズになっている交通安全のポイントを一緒にたしかめました。

晴れていれば運動場で自転車の実技を含めて練習をする予定でしたが、雨なので職員が一緒に歩いて下校をしながら、危険なところを確認しました。

小規模学校の閉校・統合が全国的にはすすみ、スクールバス登校がふえるなか、中原では新年度から『歩いて』の登校班がひとつふえました。

ちょっとこわいところがある、と杉で暗いところのことを言っていた子もいましたが、福嶌さんが迎えに来てくれて、こわくなかったよ と言っていました。

あんなにきれいだったのに、もう散ってしまいました。

待ったなしの春です。

ピノキオ その1

入学式

ちょっぴり緊張していましたが、式での担任の先生の氏名点呼に、大きな声で返事ができた、ピッカピカの新入生4名でした。

本校3年目突入の校長先生から式辞です。

今年は教育目標を少し変え『自ら考え伸びていく』をいれたことは、小さい学校だからこそ!中原のブランドを保つ・・・現状維持ではなく、さらなる成長をするためにがんばりましょう!

『地域とともに夢実現に向けて』は変えずにそのままであることは、来賓としておいでの中原後援会さん 区長さん 民生委員さん 老人会さん 婦人会さん 学校安全指導員さん 郵便局さん・・・・町や中原地域の方々、保護者の方にたくさんお世話になっている、そのことへのお礼も含めてのあいさつと、新しい教育目標の紹介、そして宣言のようでした。

お客様方からお祝いに、

○「おはようございます」「ありがとう」「いただきます」など大きな声であいさつをすることの大切さ。

○新しい紙幣の人物がかわるニュースで、小さいころにこの町でも過ごした、北里柴三郎博士が決まったことをうれしく思っている。

○小学校は、いやーな宿題や勉強、きつーい体育があるかもしれない、こわーい先生がいるかもしれない。でも、楽しいこともあるかもしれないからがんばって!いつも応援してる。

○『令和』の新しい時代を生きる子どもたちに力をつけてください。

・・・・などのお言葉をいただきました。

教頭先生がお客様方の紹介をしたときに、「おめでとう」+αのメッセージがありました。

中原の歴史の本を書かれた方からは、

「入学おめでとう。今日、この式に来るときに75年前の自分を思い出していました。

出がけにじいさんから、「元気にあいさつして来いよ!」と言われ、「はい」とは答えたものの、式ではピノキオのように、カクカクなりながら歩きました。」と。

毎朝、子どもたちの登校の時に自転車でついて安全見守りをしてくださる方からは、

「入学おめでとう。今年も毎朝 顔を見に行くよ。」と。

また一年、中原小学校をどうぞよろしくお願いいたします。

のびる

4月8日の朝ミーティングのお題は『春休み たのしかったこと』でした。

友だちの家に遊びに行ったこと 家族でお泊り バーベキュー 家の山の野焼き しいたけのコマうち 買い物 かけっこ教室 いとこと集まっての遊び 阿蘇山 動物園 家でダラダラ 病院 きょうだいの入学・入園 習い事などなど・・・。

1年前は、この場でなかなか発表できなかった子が、「○○と□□と△△です。」とちょっと余計に発表していたり、声がおおきくなっていたり、うれしい一日、そして一年の始まりになりました。

新しい3名の先生を迎える就任式では、毎年新6年生が歓迎の言葉を言います。

昨年度末から自宅で、春休み中のかけっこ教室の途中も、自分で練習を重ねていた成果を発揮したあと、全員そろって新しい先生に「よろしくお願いします」と大きな声であいさつをしました。

春休み中にひとつ 学年も教室も階段を上った子どもたち。

新しい教室、新しい先生と、今年がんばることなどの目標を考えて書いていました。

今年も全員に無償(ただ)で教科書が配られました。

町の広報誌『きよら4月号』9ページにも、ご自身が小学校に通った頃(昭和30年入学)は教科書が有償で、買わずに兄のおさがりをもらい、みんなと同じ新しい教科書が欲しかったという経験があること、

3月はじめ、小国郷の劇団で、何度も無償要求の交渉をされる側の高知市教育長役で出演したをした公演(当日は観に来て下さった方から花束ももらっていました)に参加したこと、

その観覧者の方の感想の記事がありました。

当たり前のように思っていたこと。

でも実はそうでないという歴史や事実を、(今は聞く 知る だけですが)情報不足や無関心にならないため!に。

全教室で先生から教科書をただにするために、憲法の学習をした人、生活をかけて運動をした人たちがいたことの説明がありました。

春休みに入る前に、各学級の先生から宿題が出されていたので提出していました。

年度初めのいろんな仕事に加えて、春休みの宿題のマルつけ。

担任の先生は「しもた~、宿題やらださんならよかった・・・。」とか言いながらも、ワークやプリントのマルつけをしていました。

『きよらっこノート』を見ながら「これがいいとだもんねぇ。」と言って、職員室で日記を読んでくれました。

「きょうのあさ、おとうさんとおかあさんとわたしとおとうとといもうととで きゅうりばたけで トラクターにお父さんといっしょに 3人一人ずつのりました。

たのしいなあとおもいました。

わたしがのるのがさいごだったから、まっているとき のびる という草をもってかえって おままがとでおみそしるをつくったりしました。

きょうはとてもたのしかったです。」

始業式で校長先生のお話は、新しい教育目標の説明、そして最後のスライドは、今朝の通勤の途中で見つけた『つくし』の写真でした。

教育目標の『自らのびていく「中原っ子」』

「主体的な学習でのびていく学校づくり」にこだわる今年、節目を大切にのびる『つくし』です。

「も一回!も一回!」

3月29日(金)のかけっこ教室は、いつものように運動場を軽く走りながら準備運動をしてから・・・・の時に、いろんな体操がありました。

こ、このポーズは!!

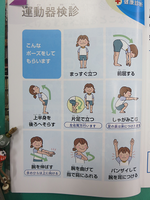

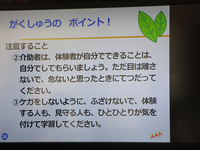

健康診断のひとつ 骨や筋肉や関節の様子を知るための「運動器検診のポーズ」があり、『しゃがみこみ』で足の裏をつけると、ぐらっとしたりコロンとひっくり返りそうになる子もいましたね。

ラダーでピョンピョン、チョコチョコ、タタタタ・・・忍者走りなどをしたあと休憩。

今回は高い鉄棒に集まりました。

すっげ~逆上がりやジャンプを見たら、自分も!とやってみていましたね。

そんなの関係なく、クローバー摘みをする子もいて。(ふふふっ)

お次は、ひとり二つずつタグをつけて取り合います。

個人戦とチーム戦をしました。

個人戦の時はすぐにタグをとられてしまっていた子も、チーム戦では上級生が前で守ってくれるから、その後ろにいるといつまでも中にいることができて、ものすごいニコニコうれしそうな低学年の女の子たちでした。

最後のいつものリレーは、少しルールが変わりました。

前回は低学年がワープゾーン、高学年が外レーンでした。

でもこの日は、チームのふたり だれがワープゾーンを走ってもよい だったので、チームで話してうまい作戦のところが1位をとっていました。

タグのとりあいおにごっこのときも、リレーの時も、「も一回!も一回!」が何度も聞こえましたが、時間がきて「もう終わり~」

クローバーとりの子は、休憩時間ごとにクローバーをつないでいました。

自分の手首にまいたけど、最後は自分では結べないので、かけっこのコーチに帰るときに結んでもらっていました。

出来上がり!

かけっこの途中で「きれい!」とひとりの女の子が青空を指さしました。

終わってから、地面に時計を書いて遊んでいました。

文字盤が13時までありましたね。(ふふっ)

7人分

中原小学校児童玄関には、ペットボトルキャップ回収ボックスがあります。

卒業生が遊びに来たとき、おうちの方が持たせてくれたようで、袋にいれたのをぶら下げて来て、ボックスにひっくり返してくれていたり、中原後援会の方や保護者の方が学校に用事でおいでたときに、袋に集めていたのを持ってきて、バサバサと回収ボックスに入れて下さったりしているのが聞こえます。

おかげでまたいっぱいになりましたので、『ペットボトルキャップで世界の子どもにワクチンを届けよう』キャンペーンに協力することができました。

これがポリオワクチン約7人分になります。

持続可能な地域、持続可能な社会を創るためのSDGsの目標17は、

1に『貧困をなくそう』 2に『飢餓をゼロに』 3は『すべての人に健康と福祉を』 4は『質の高い教育をみんなに』 5・・・・と17の目標が続いています。

こんなの・・・世界レベルの高~い目標のような気がしますが、『何も新しい取組や事業を行っていくものではありません。』とあります。

中原もそうなんです。何も特別の取組ではないんです。

実は、こうして定期的に満タンになるまで集まるのですけど、呼びかけとかをしたことは一度もないのです

中原のみなさま方の「意識」に感謝します。

いつもありがとうございます。これからも続けて、どうぞよろしくお願いします。

春。その② 退任式

3月28日(木)退任式でした。

児童は全員登校し、保護者の方と、昨日保育園を卒園したもうすぐ1年生もご参加くださっての会になりました。

3名の先生とお別れです。

お一人目。37年間のうち、最後の4年間がこの中原小でした。

子どもにとっても保護者にとっても同僚にとっても『教師』でした。

先生は笑顔でみんなの前に立ち、すでに「言葉」の授業を受けた子どもたちとのかけあいです。

先生「私の好きな 美しい言葉は何だったっけ?」

子「ありがとう」

中原の子どもたちとのいろんな場面をふりかえって話しながら、たくさん「ありがとう」を言ってくれました。

が、この話には続きがありました。

退任式の後、2年教室に戻ってから、言葉は、美しいものばかりではないこと。

人を傷つけたりすることがある。実際言葉によってとっても悲しいことが起こっていること。いい人になってほしいと願っていることを、「これまでも、いつも言って来たよね。」 と。

『授業』がとても上手な先生でした。

「日記読み ほほえむ先生 あったかい」

放課後の職員室で、子どもの日記の赤ペンを入れるときのことを、元同僚が俳句にしてくれました。

毎日発行された学級通信の綴りは、百科事典のような厚みになっていました。

お二人目。3.4年担任の先生は、中原に来て夢を叶えた『雪合戦』の体験や、運動会でUSAダンスを踊ったことなど、この3年間の思い出と一緒に、中原小のいいところを話してくれました。

あいさつ 朝ミーティング 全校遊び 掃除など、子どもたちにとっては、いつの間にか当たり前のようになっていることを、たしかめることができたと思います。

職員室でも職員一人ひとりへ、教室に戻ってからも帰る時間直前まで、子どもたち一人ひとりへメッセージを言って、最後のジャンケンをしてから教室を出ました。

3人目の先生の紹介を校長先生は、全学年の子どもたちの学習支援だけでなく、少しでも時間があれば花壇の草取りをしたり、運動会では放送係で盛り上げ、ぎんなん祭では変身したりもした先生でした と紹介しました。

その紹介通り「妖精」と「魔女」と「先生(?)」に変身して、子どもたちと保護者の方にメッセージ、それからこの先生が作詞をした中原小校歌(卒業生とのコラボ ヨーデルバージョン)を歌ってくれました。

(たくさんお世話になった1年生のひとりが、退任式の後「あぁ~おもしろかった。」と言っていました。)

退任式のおわりのことばで教頭先生が

「退任式はお別れではありますが、次につながるスタートのときです。もう始まっています。」と言いました。

そうなのです。

退任式の後、来年度の教室設営準備のため、必要となる教室を整備をしました。

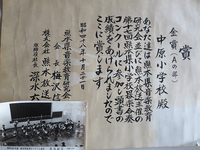

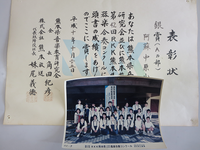

これまでは準備室として荷物が置かれていたところも、先生がコツコツ片付けして実用的なスペースになったのですが、昭和→平成10年ごろまで器楽合奏コンクールに出ていたころの制服 楽器 大きな楽器の搬送用具 賞状 写真が出てきました。(なつかしい方もいらっしゃるのでは?)

元号が新しく変わる年です。

三名の先生方、どうもありがとうございました。一緒にスタートです。

学校便りをアップしました。

学校便りNo.27をアップしました。

ご覧ください。

春。その② かけっこ教室

春休みに入りました。

3月26日 お休みに入ったら恒例の『かけっこ教室』です。

先週お別れをした卒業生を含む小学生19人と、朝から運動場で待っていたゆかいな3人のなかまと一緒に、ジョギングから始まりました。

トントン走りやチョコチョコ走り、いろいろなステップ、もも上げなどなど・・・・コーチのまねをしてすすめます。

大幅でできるだけ歩数を少なく、むこうのマーカーまで行くのは、スーイスーイと飛んで、見ていて気持ちがよかったです。

ぽかぽか春日和・・・。すぐに、あったかくなっていました。

休み時間は水分補給をしてから、遊びに行く約束や、高校野球の話や鉄棒!

お次のメニューはトラック内で、鬼がどんどんふえていく鬼ごっこ。

それから次は新しい道具を使ってです。

『投げる』を練習するために『中原後援会』様から購入いただきました。

他にも、子どもたちに『教科書ワーク』や、職員用図書なども『中原後援会』から毎年購入いただいています。職員の送別会を開いてくださるのです

本当にいつもありがとうございます。

この道具、正確な名前があるのだと思いますが、中原では『エビフライ』となりました。

春。その① 卒業

修了式の朝も、いつものように書いて持ってきていた2年生の 俳句タイトル付き日記で、卒業式の報告をします。

「かなしいな そつぎょうしき 本番だ」

今日そつぎょうしきがありました。六年生は、わたしにとって大切なそんざいです。でもいなくなってしまいました。とてもかなしいです。かなしすぎてなみだがでました。

かなしさで六年生たいじょうのときに えがおがつくれませんでした。

でも、少しは会えると思います。なぜなら○○さんが自てん車で中学校へ行くので、わたしが歩いてくるときに会えると思います。だからです。

かなしくて なみだにたえていられませんでした。

「クスン ハァ あぁ いやだ。そつぎょうしき ないといいのに。」と小さな声でいいました。

一番さいごは「じゃあね。」といいました。

「そつぎょうしき おわかれでたくさん ないたよ」

そつぎょうしきの時 きんちょうしました。

さいしょはれんしゅうしました。つぎに先生がマイクで「つぎは本番だよ。」

といいました。みんなは

「いやぁ、まじか。」といっていました。

本番が来たときに、たくさんおきゃくさんが来ていました。

らいひんの方があいさつをしてくれました。先生が

「たびだちへのメッセージ」と言ったので、六年生はいすをわたしたちの方へむけました。

わたしは大きな声で六年生に向かって言えたと思います。

かえるとき、六年生の「えがおがいっぱい」と思いました。

組織のつながりのことを『チーム』と言いますが、1年間を見通してのいろいろな企画と日常のやさしさや楽しさ、ここぞ!でみせてくれる力で、中原小の人と人、中原小と他の学校、中原小と地域、中原小と歴史をつなぎ、中原小を『チームとしての学校』にしてくれた6人の卒業生でした。

卒業制作ができあがりました。

さよなら ありがとう その2

卒業前に、6年生に担任以外の先生が授業 の続きです。

『30分クッキング!』

昨年一緒にバケツでお米を育てた先生が授業をしました。

昨年の保存していたお米を6年生がコツコツ精米し、炊飯をする授業でした。

この日の朝ミーティングのお題「今日楽しみなこと」で6年生は「先生とごはんを炊くことです。」と発表していました。

校長先生の授業は『算数』でした。

3つの四角形がくっついています。その合計の面積を求める問題でした。

毎朝登校して職員室へあいさつをするたびに、こまめに声をかけて世間話をしたり、毎日全教室を回って授業中の子どもの様子を見たりしている校長先生です。

子どもたちは自分の考え方を口に出していくたびに、校長先生はクスクス・・・

そしてケラケラ

それからガハハハ・・・・

(だって計算をして一辺の長さを出すところを、指の関節の長さではかるんですもん・・・!!そしてそれを関節技!と。

え?ほんと?と隣の子もやってみるんですぅ。)

本当はこの問題を解いてからの次のプリントも準備されていましたが、時間が来たので この問題の解説をしました。

子「へ~。中学校はこんなむずかしいことをするんですか?」

校長先生「これは小学校の勉強ばい!」

6年生が授業者をニッコニコにして終わりました。

(校長先生は予行練習の時「卒業式のとき泣きそうだ・・・」と、涙をがまんする練習をされていました。)

『国語』の授業をしたのは、3年生の時の担任の先生でした。

まずは漢字の読み方クイズ

続いての問題は

Q「笑う」「粧う」「眠る」「滴る」これに漢字一文字をつけると季語になるよ。なんだと思う?

元担任と子どもたちの波長はピッタリ!

発問にひとりひとりがつぶやくところ、相談するところ、自然に意見をまとめます。

『言葉』を知るのが大好きな先生の解答は解説がいっぱいくっついています。

(まるでプレ〇トを観ているような時間です。出張講座とかされると引く手あまたでは?)

次にたくさんの季語が黒板に貼られ、それを春夏秋冬に分けるのです。

また相談がはじまりました。

子「ラグビーは?」

子「ワールドカップが秋に開催だけん秋ばい。」

さすがの発想に感心したり 笑いをこらえたり・・・

それから次はオノマトペを使って・・・

普段の授業や一日の過ごし方も「この時間を無駄にしたらもったいない!」と時間を大事に使われる先生と、『季節のうつろい』や『美しい言葉』にココロを澄ましていました。

さよなら ありがとう その1

あれあれ?6年担任が3.4年生教室に?

卒業前に、6年生に担任以外の先生が授業をしています。

3月初めの週に3.4年担任が6年教室で『お弁当&愛情』の授業をしました。

『マジック&かがやき』

『宝物はなあに?』

『阿蘇&ヨーデル』

『足し算漢字 2画増やして』

子どもたちの思いと願いがつまった学級目標の実現に向けて!が一日一日感じられる、あっという間の1年間でした。

6年生は自分の学級のことだけでなく、中原小学校全体のことを考えて、やるべきことを徹底したり、学校を彩る企画をしてくれたりしました。

準備や慮りで不十分なところがあれば、担任から考えるチャンスを作ってもらい、やり直したり時にはツン!と背中を押してもらったり、うまくいったらたくさんほめてもらったりして大きく成長してきました。

1年生から5年生、先生たちからも信頼され、たくさんのことを任され、やり遂げてくれた6年生でした。

1年生が描いた、大!大!だ~い好きな6年生のお兄さんお姉さんの似顔絵。似すぎです!

(担任の先生の似顔絵は、ちょっと前に同勤した炭焼きが上手な元教頭先生にも少し似ています・・・。)

四つ葉探し

先週末、校区内(上中原)の馬頭観音祭りが開催されていました。

年度末の中原小学校内では、先週までテスト祭りがくりひろげられていました。

いよいよ・・・明日が卒業式。

その前日の19日、朝いちばんに1年生は、6年生に向けて一生懸命作ったメダルをプレゼントしました。

今年度残すところ10日となり、ハッピーバースデー大作戦も最終日となりました。

まるくなってバースデーソング→全員からのメッセージ→全員で記念写真→お昼休みの全員遊び・・・・

あれ?誕生日の人が好きな遊び・・・「きっといつものようにケイドロするんじゃないの?」と思っていたら、今日の誕生日の人が選んだ遊びは全員で「四つ葉探し」だったのですね。

た~くさん見つけて上がってきたひともいたし、ゼロでした~と言っていた子もいました。

こんな四つ葉を見つけた子もいました。(ぷぷっ)

そうそう、昨日の登校中にこんな小さな四つ葉を見つけたって言っていたね。

幸せなしめくくり。

きゅうしょくで つなひきよいしょ おいしいな

つなひきよいしょ

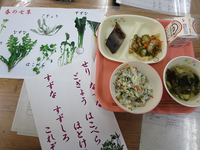

ふるさとくまさんデー 3月13日の給食は山鹿の味でした・

子どもたちも先生も献立表を見て『つなひきよいしょ』というネーミングが気になっていました。

山鹿に伝わる民話です。

「やわらかい小豆ばかり食べていた不動岩と、かたい大豆を食べていた権現山が綱引きをしたら、大豆を食べて権現山が勝った」というお話を栄養教諭が給食コメントで紹介してくれていました。

つなひきということで、ひっぱるということから、ねばりがあるもち米を少し入れ、大豆と小豆を一緒に入れて炊かれたごはんでした。

毎日書き続けている2年生の俳句タイトルつきの日記より

「きゅうしょくで つなひきよいしょ おいしいな」

「今日、きゅうしょくで つなひきよいしょがでました。わたしは、お豆がきらいだったです。つなひきよいしょを一回食べてみらた、「おいしい。」と言いました。

味がちゃんとあっておいしかったです。

わたしは、つなひきよいしょが一番おいしかったから、へらさなければよかったなと心の中で思いました。

つなひきよいしょに入っていた豆は、あずきと大ずでした。少しだけ豆のあじがありました。いくらたべてもとまりませんでした。○○ちゃんたちもおいしいと言っていました。

つなひきよいしょはおいしかったので、またきゅうしょくにでるといいなあと思いました。」

ふるさとくまさんデーの日、給食関係の掲示板に「山鹿はどこかな?」の貼りものをしていたら,

4年生は敏感に反応していました。

だって 社会の時に自分が選んだ市町村を調べて発表会をしていたからです。

3.4年生は、3月8日(金)に町の食生活改善推進委員さんから、防災パッククッキングを教えていただきました。

はりきってエプロンをつけてきた3.4年生に、自己紹介の前から「あんたは○○さんからのまごじゃろ?」なんてお声かけをしていただいて 始まりました。

まずは会長さんから災害が起こった時のための日常の備えや保存食のお話、そして「焼き米」の試食もしてから、クッキングスタート。

さば大根 わかめスープ ココア蒸しパンの三品を、調理の道具も器をあまり汚さず、使う水の量も最小限で作りました。

試食をしながら感想を発表会をしました。

○お湯でにるだけでできたのでびっくりしました。食べたけどお皿がよごれませんでした。

○さば大根がおいしいです。

(さば大根の大根は食改さんのおうちで育てたものでした。)

○ふつうに作るならむずかしいものが、ふくろで作れたのがすごいと思いました。

8年前の3月11日のことを思い出します。

そして3年前の熊本のことも。

食べものがお店に届きにくくなったり、水が使えなくなったりで、食べることに困りました。

食べられることは「ふつう」「当たり前」ではないのです。

間もなく春休み。給食もありません。一食ずつ、食べることを大切に過ごしたいですね。

風まると きよらスキーが コラボして

6年生が高森東学園と遠隔授業をしながら『共同パンフレット作り』をしてきました。

中原の子どもたちが使っているソフトと違うので、はじめは手探りの操作でしたが、器用な子どもたちです。すぐにパショパショ使いこなし、きれいな写真入りのページが完成しました。

作成中ちょうどバドミントンの試合があり、テレビ画面ではなく、大会会場で直接会うこともできましたよね。

高森と中原のマル秘スポットを紹介しています。

中原からは、歓迎遠足で行く押戸石の丘 からあげやおさしみがおいしいお肉屋さん 子ども相撲が楽しみな熊の座神社 冬の間お世話になったストーブの燃料『ペレット』や木のブラインドもつくる製材所 を載せてます。

高森からは吉見神社 湧水トンネル田楽 釣りセンター川魚料理のお店を紹介してくださっていました。

高森峠には千本桜(ソメイヨシノ ヤマザクラ)が斜面一面に咲きほこるそうです。

これからひとつ節目を迎える子どもたちをお祝いする桜になりそうですね。

5月に町の教育研究会の集まりで、教育長さんから「今日の研究会を、20年~30年後 明日の南小国を創る研修会に!郷土教育です。

この町を大好き 働きたい 住みたい そんな子どもの育成を。」というお話がありまた。

自分の町だけでなく、二つの町がコラボして、お互いの町を豊かにするひとつとなりました。

このご縁が20年~30年後に・・・・。

『すげえ』あいさつ

保護者の方には、年度末の学校評価アンケートをご協力いただきまして、ありがとうございました。

「子どもがすすんであいさつができる」に、「よくできる」が一番多くはありませんでした。

毎朝学校に来たときは、とってもきもちよいあいさつを 全員がしてくれていますよ。

3月6日一斉下校の時、帰りの会の中で『2月のあいさつ賞』の発表がありました。

これは11月16日に南小国中へ行き、「子どもたちによるいじめ防止推進事業」の研究発表で『いじめのない安心できる学校』の取組を図にして紹介しましたが、そこに書き出していたことを継続してきた、そのひとつでした。

登校班長さんが前に出て、前月登校中に『すげえ』あいさつができた人を発表するのです。

学校でのあいさつと違って、おうちの人へや、途中ですれ違う方にあいさつをするというのは、はずかしかったり、毎日イレギュラーな相手、タイミングなど結構むずかしいことです。

朝の寒い中、班によっては薄暗い時間から歩いてくることは、体力アップ!生活リズムの向上!朝陽(ホルモンシャワー)を浴びる!など体や脳に良いことがたくさんありますが、こうしてとっても大切で、定着には時間のかかるあいさつの力も育てているんだな~と。

・・・・大都会では、すれ違う方にあいさつとかしないですし、スクールバスに乗って通学となれば、こうした学習の機会は激減しますもの。

『いじめのない安心できる学校』について、この1年間 中原小のリーダーとして会議に参加してきた6年生の、最後の話し合いは、テレビ会議(市原小・りんどうヶ丘小・南小国中学校と)でした。

5.6年生は、高森東小学校とも遠隔授業で交流をしてきました。

クローバー

3月7日、今年度最後の読み聞かせタイムがありました。

低学年では、絵本の書き出し(5才の男の子を紹介するところ)から吸い込まれました。

あこがれのチーズを・・・・までを、のりのいい とっても上手な大阪弁できかせてくれました。

高学年は、一日一日節目に近づく子どもたちの『今』にぴったりの本をセレクトしてくださっていました。

『きょうも あしたも あなたは たくさんの ドアを あけていく』

「このドアを開けてきた自分を信じていいよ」と背中から見守ってくれているような本に、自分の気持ちをいっぱい込めた感想がたくさん発表されていました。

これで今年度の『よつばのクローバー』さんによる読み聞かせが終わりました。

この『よつばのクローバー』さんのおひとりの むすめさんにお会いする機会がありました。

読み聞かせの前日までにご自宅で2~3冊練習を兼ねて読んでくれて「どの本がいいと思う?」と聞かれ家族で選ぶのだそうです。

『よつばのクローバー』さんみんながこうやって、中原の子どもたちのことを頭に浮かべて本を選んで、読んでくださっているのです。

『四つ葉のクローバーさん&本との出会い』をどうもありがとうございました。

(また新年度もよろしくお願いいたします。)

この日の朝 子どもが登校中に見つけて持ってきてくれた、小さなよつばのクローバーです。

木のにおい やさしいにおい いいにおい

インフルエンザの流行のため延期されていた 町合同学習(2年生)『河津製材所の見学』が 2月27日にありました。

毎日の授業や日記で 自分の気持ちを発表したり文章にしたりして表現することが上手になった 二年生の感想(俳句)を紹介します。

たいへんね 木を切っている すごいわざ

木はぜんぶ たからものだよ すごいんだ

たんけんたい きかいのものが いっぱいあった

太陽のちからで かわいている木 きもちいい

ペレットだ あったかいな できたては

木のにおい やさしいにおい いいにおい

木のえだを むだにはしない たからもの

見学のお礼に届ける感謝のカードには、その日帰ってから書いた感想もありました。

「ペレットを作るきかいが ハムスターが中にいるみたいなきかいで ペレットをつくっているからすごいと思いました。木のカスに 飛び込みたいなと思いました。」

「ペレットストーブのペレットです。さいしょはペラペラな木だけど、あっしゅくしたらカッチカチになっていました。しかもすごくあつかったです。」

「木の切ったところがつるつるだったので びっくりしました

そしてペレットのできたてをさわったら あったかかったので「あったか」といいました。

かんなくずの ころころしたのが ペレットにかえたのがふしぎでした。

「私がすごいなとおもったことは 木はぜんぶのこさずつかうたからもので のところがすごいなあとおもいました。たからものまで 木をたいせつにしていて わたしも大切たいせつにしたいなと思いました。」

「木のくずが ぶたやうしのふとんになって やくにたつんだなと思いました。ぜいたくだなぁと思いました。」

「みじかい木に ちくわみたいにあなをあけていました。木のかたいところを見つけて くりぬくのは とてもむずかしそうです。」

「木にクリームをぬって つるつるにして かわかしていたので へぇそうするんだ とはじめて知りました。」

先生がたくさん写真を撮っててくださっていましたが、写真よりも子どもたちの書いた俳句や文の方が 様子と学んだことがいっぱい伝わるような気がしました。

学校便りをアップしました

学校便りNo.26をアップしました。

左の学校だよりをご覧ください。

たのしいな ふくしたいけん たいへんだ

2月25日(月)社会福祉協議会りんどう荘のW佐藤さん(芸人さんのコンビ名ではありませんが、意気の合った名コンビで、もう中原小3年目のお付き合いなのです!)たくさんの荷物を運びこみ準備が整いました。

今年の福祉体験はおじいちゃん・おばあちゃんに変身です。

体験したことを2年生が日記に書いていたので紹介します。

2年生の日記のタイトルは毎日『短歌』なのです。

「3.4時間目 ふくし体けん 学習だ」

今日3.4時間目にふくしたいけんでおじいちゃん

おばあちゃんになってみました。

私の番が来て、先生が足とか手にカバーをつけてくれました。おもいものもつけてもらってわたしは、「おもい。」と言いました。ぜんぶはめたら耳がすこししかきこえなくて、目もあまり見えませんでした。 歩いてみたらきつかったです。わたしは、本当にきつかったです。

お年よりは大へんだなあと思いました。

お年よりになって体がまっすぐできなくて、おり紙をおっているとき手がすべったりして、本のだいめいをよむときにあまりみえなかったので、つらいなあと思いました。

他の子の日記にはこんなタイトル(短歌)もありました。

「よかったな としよりのこと おしえてもらった」

「たのしいな ふくしたいけん たいへんだ」

「やっぱりな たいけんしたよ きついなあ」

「前が見にくい むずかしいけど がんばるぞ」

少ない文字数ですが、体験の感想がつまっていますね。

そして日記に担任の先生から、

「そうだね、やってみてはじめて「そうか そうだったのか」とわかるよね。

そうだと知ったらこれからどうする?」と赤ペンでコメントが入っていました。

別の子の日記に

「かいだんをおりるのが、こわかったです。

手すりをにぎっておりて、足がすべらないかがこわかったです。

ぼくは、「きつい。おもい。もうむりだぁ。はぁ。」と言いながら歩きました。おじいちゃんおばあちゃんはだいへんしんだなと思いました。」と書いていた子もいました。

「認知症のケア」のプロフェッショナルの方が介護のポイントを『目を見て、話しかけ、やさしくふれる』 とまとめて話していた新聞記事がありました。

子どもたちは事前指導でW佐藤さんから、道具のつけかたと、方法の説明、順番、けがのないようにのと注意はきいてはいましたが、ほら!

しぜんとやさしくふれる手がでています!

目を見て話しかけようとする姿勢になってる!

はじめる前に「お年寄りにはこうするんだよ!」とか注意を説明するのではなく、(今回はお年寄りの方の)体験をしてみて、その中でどうしてほしいかな?と考えて子どもの内側からしぜんに出た行動が、実はだいじなことなんだよ、よく気付いたね!と言えることに『ふくし体験』の意味を感じました。

終わってみて「そうかぁ。」と思ったのは、何でもかんでもしてあげる!ではないこと。

介護者が、体験者のしようとしていることをとりあげるのではなく、『自分でできる事はしてもらいましょう』という注意の一文があったことでした。

さすが、たくさんの方とのかかわりを経験されている方からのスーパーアドバイスだったんだなと思いました。

佐藤さんと佐藤さん!りんどう荘さん!ありがとうございました。

ブランド

2月14日のクラブ活動は、阿蘇地域振興局林務課の方による『木工教室』で、イスを作りました。

先ずは森林のことについてお話をしていただいたあと、木を組んでかな釘を打ちこんで、やすりで磨いて出来上がり、その日のうちにお持ち帰りをしました。

最近では文字はキーボードを『うつ』ので忘れているけど、『親』という字は木の上に立って見るです。

確かに木の上に立つと少し遠く、先の方が見えますね。

子どもたちの根深い育ちのために、木に囲まれた小さなこの『中原』の学校を残してくださっていること。

中原地域のみなさんが中原小の子を自分の子、つまり『親』のような気持ちで見守ってくれていることに感謝しています。

2月19日の給食は南小国の味でした。

井さんちのホウレン草を使ったグラタンには、小国の『ゆめ』さんで作る県産大豆100%の豆乳が使われていました。

スープには南小国特産のまいたけと、北さんちの白菜が入っていました。

食べることは生きる基本です。

食べ物を粗末に扱ったりする悪ふざけがニュースになっていましたが、こうして愛情いっぱい受けたものをいただいている南小国の子どもたちの『からだ』と『こころ』の中には、食のありがたさが毎日少しずつ少しずつ貯まっているように見えます。

2月26日 今日の給食は揚げパンでした。

「お母さんが朝献立表を見て、「いいなぁ、お母さんも食べたいな。」と言っていました。」と登校してすぐ話してくれた子がいました。

今朝の朝ミーティングのお題「今日たのしみなこと」にも、ほとんどの子と先生が「給食と○○」と言っていました。

テスト

2月19日~21日は知能テストと学力のテストがありました。

子どもたちの学力について、職員が校内研修で話し合う時も、『テスト』がありました。

担当が準備しているロイロノートの中の『資料』に、たどりつくためのテストです。

ペーパーではなくタブレット資料は、(ピンチアウトができるので、そりゃとてもありがたい!っていうよさもありますが)職員がタブレットを手軽に使えるようになり、担任だけでなく担任以外も、子どもの学習を『記録』したり『共有』したり・・・と新たな、効果的な使い方もできるようになってきました。

はじめて

2月18日(月)に、春から一年生になる4人を迎え一日体験入学をしました。

新一年生とその保護者の方と、現一年生が一緒に給食を食べてから。

一緒に順番みがきをしてから。

保護者の方へは学校からの説明会。

子どもたちは、春から1年生の4人を迎える会をしました。

新6年生(現在5年生)がはじめて進行する会です。

企画や運営もはじめてでしたから、事前に全校で班ごとにどんなことをするかの話し合いを進め方、準備物などの手順も、どうしていけばよいかわからないことがありました。

現6年生や先生から教えてもらったり、自分たちで話し合ったりして、新1年生が中原小への入学をたのしみにしてくれるように!に向かって力を合わせました。

新登校班をつくり、安全教室をして、最後に一斉下校で一年生をおうちまで送って行きました。

送る途中、薪割りをしている地域の方が「気を付けてな!」と声をかけてくださいました。

新一年生待ってま~す!

ひとつずつ花のつぼみがふくらんできているように、新6年生もひとつずつ現6年生から役割を受け継いでいます。

朝ミーティングも、新6年生がリーダーになりました。

概日リズムを調整している朝の光シャワーをいっぱい浴びながらの、今朝のお題は「朝ごはん」でした。

おうちの方、毎朝子どもたちにあたたかい朝ごはんをありがとうございます。

「想いをつなぐ」

中原小、毎朝のミーティング。

お題「昨日楽しかったことを言ってください。」には、

「バドミントンに行ったことです。」

「友だちと砂場で遊んだことです。」

「家でダラダラしたことです。」

「お母さんとお菓子を作ったことです。」

「バスケに行ったことです。」

「相棒を見たことです。」

「水曜日に くれぱすにいった」

「買い物にいったこと」などなど・・・

大好きな時間、場所、身近な人、ワクワクの経験を全員が発表する、とっても幸せな時間です。

ぎんなん祭で5.6年生が。

そしきてよら人権デーで全校児童が。

大好きな場所を離れ、身近な人とバラバラに暮らすことを余儀なくされた戦争のことを、当時の中原のことを教えてくれた「玉那覇さん」を真ん中にして劇を演じました。

その玉那覇さんに、劇のDVDとお礼の手紙を届けたお礼に、手紙と写真と高級な小豆の蒸し菓子を送っていただきました。

中原小学校においでた玉那覇さんをお迎えした校長先生。

職員室で、校長先生からそのお話を聞き、連絡をとった5.6年担任の先生。

うかがったお話からうまれた5.6年生劇のシナリオ。

戦争がはげしくなり恐怖の中で生きていたときのこと、家族と別れて来るときの激しくゆれる船の中や、中原でのお地蔵さんの近くでの様子を一緒に演じた1.2.3.4年生。

時代を超え、玉那覇さんの経験に心を寄せることができた子どもたちのえがおです。

語彙(ごい)数

普段のおしゃべりはじょうず。なのにな~んかテストの問題を読み取りになると少し苦手という子もいますね。

おしゃべりと学習言語はちがうからなのだそうです。

語彙数(ごいすう)を増やし、学習言語を獲得しておくことが大事、そのためにも本の読み聞かせはとっても効果的なんだそうです。

(マンガ本(吹き出しの漢字・たくさん出る熟語にもふりがながうってあります!)を読むのもいいそうですよ。)

今週の読み聞かせ 高学年は、「ともだちや」を読んでくれました。

読み始めに「ちょっと待って。これをはめないと・・・」と眼鏡を出されてから。

一番上のお子さんが中原小に通い始めた時、読み聞かせを始めてくださった方ですからね。

もう一番下のお子さんが、この春社会人になるそうです。

おかえしの感想発表の中に、自分の友だち感が含まれていました。

読み聞かせのおわりは8時45分、毎回お仕事の前に来てくださるのです。

低学年は「おもちつき」です。

読むだけでなく、イラストを電子黒板に写して、みんなで見てお話をしました。

「うちはもちつき機でつく。」

「これなに?」「そうねぇ、知らんかねぇ。あんたの家の蔵にはあると思うけどね。」

「うち おもちは おばあちゃんちがついたのをもらいます。」

「これはあんこ。おばちゃんもよく作るとよ。」

読み終わって「今日は急いで帰らなん。そこできゅうり部会があるきな!それじゃまたね。」と。

毎回ありがとうございます。

ブックトーク

ぷくぷくの前の時間、これまでは図書の先生が本の紹介などをしてくださっていましたが、今回からは子どもがします。

まずは5年生から。

終わってから、図書の先生に駆け寄って「次は自分がブックトークしたいです!」と。さて来週は?

ひらがなが読めないとかではなく、極端によく読み間違える とか、ひとつの文字読みに時間がかかる とか、読むことに精いっぱいで疲れる とかは、本が嫌いになってしまうことがあります。

こうしたブックトークで、これまでは先生、これからはお友だちが紹介する本をきっかけに、読書が嫌いでなくなると良いなと思います。

日常に

学校給食週間の時に、栄養教諭がたくさんの廃棄される食べ物の写真を見せながら『食品ロス』のことをお話してくれた時に、

「世界では「飢え」や「栄養不足」で子どもが亡くなっている」と、他の国でおこっている事実を教えてくれました。

5.6年生の道徳の時『同じ空の下に』に『5秒間にいのちがひとつなくなっている』とあり、食料のことや、幼い子供たちが犠牲になっている世界の様子に目を向けていました。

その前の道徳では、自分たちの生活で、自分でしていることと、家族にしてもらっていることを分けて書き出していましたね。

からだつきはおうちの方と並んだり、追い越したりしていても、生活の中ではおうちの方にしてもらっていること(くくくっ・・・そろそろ自分でやってほしいこともあるよ!)がいっぱいあります。

子どもをめぐるいたましい事件がニュースで流れ、そのことについていろいろ考えて悲しい気持ちになります。

夜安心して体や心をやすめたり、朝ごはんを食べたり、日常の中で安らぐ場所を持てることは、子どもたちの発達も促します。

毎朝登校してすぐのランニングです。

先生「待ってくれ~~。」

朝からこんなエネルギーが湧いてくるんです。

朝ミーティングのお題が「今日の朝ごはん」のとき、子どもたちが「おみそ汁とごはんと納豆です。」とか「昨日のなべの残りです。」とか「パンとお茶です。」とか、何かを食べてきてくれていることを発表してくれます。

学校での学習はもちろん、家庭学習へのご協力もいただいていています。

「ゆたかに かしこく たくましく」に向かって、保護者の方や地域の方が近くに、一緒にいてくださっているのを実感します。

小さな学校を残してくださっていること、地域(社会)で子育てを支えよう!と子育ての環境を整えてくださっていることに気づかせてもらう今回のことです。(日常に感謝です。)

商売繁盛 初午!

1月末に1年生がお店を開きました。

お店の品物はオリジナルです。

魚屋さん ケーキ屋さん パン屋さん 花屋さん・・・

聞いたことのない新発売がいっぱいの品ぞろえ店ばかりでした。

買い物に行って『やりとり』をして、商品を買って、ちゃんとお金を払いました。

店員さんから「いらっしゃいませ~ん」と聞こえていたような気もしましたが、それももうかわいくて・・・。

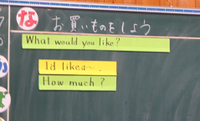

5年生も買い物です。

小学校英語教育アドバイザーがおいでているときの授業でした。

「What would you like?」

店員さんもお客さんも、英語で『やりとり』をしました。

こうしていろんな方が学校においでてご指導くださっていますが・・・。

教育の現場は学校だけではありません。

今年度、町内小学校は合同学習で、町の方のお話を聴かせていただいています。

2月4日は町内の6年生に『税金』について、役場税務課の方からいろいろ教えていただきました。

二か月後、一緒に中学生になるこれからの世代に示してくださったもの(特に後半の子どもの知っている映画を例に話してくださったところ)を印象深く受け取って帰ってきていました。

校舎が喋れたら

毎日の掃除です。

今年はいつもの年よりもあたたかいとは言っても、やっぱり水は冷たいです。

でも子どもたちは、ぞうきんを洗ってしぼってふいて、また洗ってしぼって・・・。

トイレの便器もごしごし、とってもきれいにしてくれていました。

もし教室や廊下や階段、トイレ・・・校舎がしゃべれたら、「いつもありがとう」って言っている!と思っていました。

今週になってそうじ担当場所が交代になりまだ数日。

頼りになる6年生が、中学校に体験入学に行き不在の日がありました。

普段、教室は2人 トイレは1人などでしているので、そこが1人とか0人になっているところもありました。

でも、自分の担当のところをしてからフォローに行っていたり、先生がひとりで教室そうじをしていたところに「手伝いに来ました!」と駆け付けていたり。

放課後の職員室でその先生が「うれしかったぁ」と話していました。

(毎年なのですが)JA阿蘇女性部様から『手縫いぞうきん(30枚)』をいただきました。

ボランティア活動の時などのために、保管させていただきます。

ありがとうございました。

やってみる

キーカラカラ キーカラカラ

1年生の国語『たぬきの糸車』です。

糸車をまわすたぬきさんと、それを見るおかみさんの目を、2人組でやってみました。

「1メートルはどのくらい?」

2年生の算数です。

先生からたずねられ、自分が思う長さに紙テープを切ったら、いろんな1メートルがありました。(先生 汗・・・・・・・。)

ということで、何度も!何度も!いろんなものを!機会多く実際にはかっています。

授業中の『色板あそび』

『数え棒』で10の束や100の束、かたちづくり・・・。

休み時間の『あやとり』『折り紙』

たのしんで遊びみたいにですが、すべてが数や形の学習につながっているのだそうです。

『わくわく中原教室 2月8日の折り紙』が終わる時、

「折り紙が好きなので、休みの日に家でしますが、ひとりよりみんなでする方が楽しいと思いました。」(2年生)

「保育園の頃はよく折り紙をしていて、小学校になってからあまりしなかったので久しぶりでした。」(1年生)

など感想で、教えてくださった方にお礼を言いました。

教えてくださった地域の方々は、

おいでてすぐすれ違う子(少し前、おなかが痛かった時をご存知だったそうで)

「もうよくなったね?よかったね。」

と声をかけてくださっていました。

帰るときは、

「忘れてた折り方もおかげで思い出したました。あっという間でした。

自分たちでつとまるか心配だったけど楽しかったぁ。今年はもうこれで終わりですかね。」

と言われていました。

『立春』

すきま時間なども有効活用して、機会多く『読み聞かせ』をしている2年生。

この日の本のタイトルは『はじめてのふゆ』でした。

ひとりぼっちになった小さなねずみさんが、森のなかまに教えてもらって冬のしたくをして・・・・・・・

目が覚めた時、まわりがあたたかくなっていました。

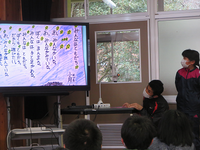

卒業式に向けて歌の練習が始まりました。

はじめての全校合唱で低学年はメロディーをとるのがむずかしかったのですが、音楽の先生と早くから練習していた高学年がリードしてくれました。

練習を終えて廊下を通っていたら「白い花が咲いていますよ!」

梅が咲いていました。

2月4日『立春』です。

得意じゃない。でも、

ローテーションをまわって練習をしていた5.6年生。

先生の魔法のことばと、ちびっと添える手で、クリアする瞬間を今年も見ましたぁ。

体育の後、お茶うがいをしている横で「上手になったね、とびばこ好き?」と声をかけると、「得意じゃないけど、でも、嫌いじゃないです。」とクールな笑顔で答えてくれました。

次の体育の時はもう、自分の得意技の発表(撮影)でした。

バトンタッチ

5年生が、お昼休みに校歌伴奏の練習をしています。

これまでつとめた6年生が、はじめて伴奏するときのことを思い出します。

緊張しないでできるようにと、式の会場設営をした体育館に、事前練習に来ていたよね。

あれからもう何回も、学校行事の句読点のところで弾いてくれました。

♪実りゆたかに 人むつぶ ここに励んで 身をきたう 中原われら 我が母校

学校便り「ぎんなん」をアップしました。

学校便り「ぎんなん」No.24とNo.25をアップしました。

学校だよりよりご覧ください。

食育

『学校給食週間』の先週から今週にかけて、栄養教諭が全教室で授業をしてくださいましたので、その様子を、保健だよりでお伝えしています。

2年教室の授業では、『食品ロス』のことがありました。

『食品ロス』をへらすために「自分や自分のおうちでできることを考えよう!」のところで、「給食を残さない」と一番に意見が出されましたが、全学年、毎日ほんっとうによく食べてくれるんです!

残さいはほとんで毎日ゼロなんです。

食の細い子に、「もう残してもいいよ。」と言っても、リスのようにほっぺをふくらませてモグモグさせて、最後まで食べてくれます。

また、おうちの方のこともちょっとくらい消費期限がすぎていても「いい!いい!」と言っていってくれていたり、「白菜など野菜の一番外の皮は牛にやります」など、いま、できていることもたくさん見つけてくれたすてきな授業でした。

1月29日の給食は九州味めぐり「福岡」の味でラーメン、ぎょうざ、明太サラダをいただきました。

今日も完食でした。

寒いけど・・・。

歩いて登校しています。

途中で見つけて持ってきました。

インフルエンザがはやりましたが、朝ランは毎日続けています。

ただ・・・・マスクをつけるのでくもりますぅ。

朝の会では、めあてをきめています。

お昼休みはできるだけ、外で遊ぶようにしています。

サッカーやブランコやなわとびや一輪車もたくさんしていますが、落ちていた枝で「しか」をやってみました・・・。

道にしかがとびだしてくることがありますが、こんなかわいいしかさんなら大歓迎ですよね。

ステップア~~ップ

その1

朝、1時間目前のステップアップタイムは、短時間ですがとても充実しています。

5.6年生、いつもありがとう。

その2

業間の国語集会、今月は3.4年生が詩を発表しました。

かならずお返しをします。

できた!

体育を終えて、教室に戻ってくるとき、「きゃっきゃ」と、とってもうれしそうでした。

何をしたかというと・・・

体育館の使用がダブルブッキングした学年が、一緒に大なわをしていました。

少人数なのでなかなかできないことも、こんしてチャンスをいかして!

体育の後うれしそうだったのは、担任の先生でした。

なかなかうまくできなかったんですね。

「台上前転ができたんですよ!」と。

わくわくの先生

1月18日のわくわく中原教室は、お手玉の先生でした。

読み聞かせにも来てくださる漬物つけ饅頭つくりがとっても上手な地域のおばちゃんです。

お手玉やその前の学習に丸付けをしながら、じいちゃんやばあちゃんのことをたずねたり、たべもののことなどを子どもとお話されていました。

今日のある新聞に、長野の小規模校存続のコラムがありましたが、「小学校は地域にとって活力の源、消滅すればコミュニティー全体の維持が難しくなる可能性もある・・・。」と村長さんがインタビューに答える記事がありました。

山間地域は過疎や少子化で、児童・生徒が減少の一途をたどり、学校の統廃合を余儀なくされているところも多いのですが、南小国町が、少人数の学校を残してくださっていることをとてもありがたく思っています。

中原の特色(ブランド・プライド)を大切にまもっていきたい・・・。

ピカッ!

その1 おそうじパン

給食のときです。

パンで主菜の器をおそうじパン!きれいに食べてしまいます。

その2 ブラッシング

入学してから毎日、動画に合わせての順番みがき(歯のそうじ)も続けています。

その3

3年生は社会で、昔の道具(洗たく板)を使っての洗たくをしました。

全自動洗濯機しか知らないので、「脱水」ということばも初めて使いました。

手が冷たいのも体験しましたぁ。

理科の豆電球の学習もピカリ!

「な」「か」「ば」「る」学習の「な」!「つかみ」はOK・・・

はるかのひまわり

2年生の道徳の授業です。

復興への願いと命の尊さを伝え続けてきている熊本地震関連教材「つなぐ」の中の「大切ないのち」の学習でした。

歌会はじめによまれた句といっしょに。

普段から日記に、毎日『五七五』でタイトルを書いている2年生には、スッと理解できているように見えました。

阪神淡路大震災 1995年1月17日午前5時46分 でした。

『つなぐ』です。

隙間

その1 漢字

授業時間だけでなく、家庭学習で漢字の練習をたくさんしている小学生。

お昼休みは担任の先生と個別に練習したり、宿題の間違いなおしをしたりしています。

小学生だけではありません!

ALTさんは漢字検定を受けるとのことで、参考書を机に置かれていました。

授業のあいまに勉強されていました。

その2 九九

2年生は、休み時間ごとに各段担当の先生を探して九九の暗唱が続いています。

九九ももちろん勉強になりますが、各先生に「お願いします。」を言うところなども、目を見て とか、ことばの使い方、お礼のあいさつとかも、ひとつひとつがよい学習の機会だな~と思います。

その3

お昼休み、誕生日の子がいると、その子の好きな遊びをみんなでしています。

そうでないときは自由に遊びますが、今、一年生はもっぱらなわとびです。

うまくとべるように、おうちの方が持ち手に工夫をしてくださっているなわとびもありました。ありがとうございます!

反応

その1 外国語

6年間の思い出を英語で書いて発表しました。

前に立って発表する人は、「話す」

他の人は発表を「聴き取る」だけでなく、だまって聴くのではなく「反応する」もです。

日本語では何気なく「へ~」とか「うそ!!?」「まじ!」「すごっ!」「なるほど。」とか言っていますね。

英語の発表のときも、だまって聴くのではなく、聴いて、発表に合わせて英語の相づちをうっていました。

はやっ

外国語の授業です。

1・2年は、先生が言うのを聴いて瞬時にカードをとります。

英語の単語を覚えるための活動ですが・・・こりゃ瞬発力も必要でした。

3年生の授業では、色と形のいろんな組み合わせを、先生がカードを出した瞬間に英語で答えます。

慣れてくると、出した瞬間に声が聞こえました。

こらっ!全員で居眠り!?

いえいえ、寝ているのではありません。

先生の合図で顔を上げ、黒板を見て、裏返っているのは何のカードかを早い者勝ちで、覚えた単語を発表します。

職員室での会話は、「あれ」とか「あそこ」とか「それ」とかが多いのですが、子どもたちは習ってすぐ頭に入り、すぐ使えますねぇ・・・。(ま、職員は「あれ」「あそこ」「それ」とかで通じ合いますけど・・・。」)

読書のススメ

その1 読み聞かせ

1月17日の読み聞かせ 低学年は『学校』という本でした。

「先週の金曜日がお休みだったから、町の図書館に、子どもたちと一緒に行って借りてきました。」とのことでした。

あ!高森の研究発会だから指定休業日だった日のことですね。

2年生の生活科 町探検がきっかけで、お休みの日の行動に新しい場所が加わって、図書館でこの本を借りたそうです。

読み終わってから、学習リーダーが「感想はありませんか?」と言うと

その2 ブックトーク

1月17日のぷくぷくうがいの前に、いつもの本の紹介タイムでした。

今回は「干支」について。

「いのしし」が出てくるいろいろな本を紹介してくれました。

かいけつゾロリシリーズは人気です。

「いししとのしし」のところではにっこにこ。

いつものように、ぷくぷくの後、図書の先生のところに集まっていました。

次回からは、「テーマ」にあわせて、子どもたちがブックトークをする番です。

医食同源

冬休み明け初日の給食は『七草ごはん』でした。

『七草』は、それぞれの食材の栄養や薬効だけでなく、『七草』に災いを避けたり病気が寄ってこないようにする力があるとされ、一年を無事にすごせますようにという願いも込められていました。

そうそう、「冬休みにたべたものでなにがおいしかった?」と聞いたら『ししなべ」と答えた子もいましたよ。

1月10日は1日早めに鏡開きの「ぜんざい」でした。

給食で、お腹いっぱい!だけではなく、季節や行事や地域のことを給食で感じさせていただいています。

遠隔授業

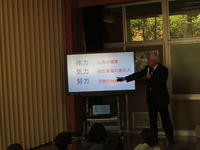

1月11日(金)高森町「教育の情報化」研究発表会で、りんどうヶ丘小学校とのテレビ会議システムを利用して遠隔授業が行われました。

中原小学校も連携しており、これまで5.6年生がお互いの自己紹介や地域のことを教え合ったりしています。

研究発表会の午後は、教育の情報化について講演がありました。

これからの教育に必要なことでは「楽しく学ぶ 考え方を学ぶ 常に最先端を学ぶ」ことだと。

常に!確かにそうですね。

これで十分!と思ったらそこからもう伸びないですもんね。

研究授業の講評を講師の方が言われた中で、「へえ~そうなんだぁ!」とびっくりしたのは、その方は遠隔授業の研究授業を見る時、『遠隔授業のカメラに写っていないときの子どもの様子』『つながっていないときの先生の動き』などを特に注意深く見られていたことです。

それはつまり、そもそもの授業デザインの工夫があって、ICT活用を効果的に!はその授業アイテムの中のひとつなんだな・・・と。

カメラをoffにしている時・・・・。

見えるところ、見えないところで、先生たちが子どものために毎日積み重ね、『わくわく』の授業をしている顔がうかびました。

研究発表会の日、ICT環境をいかした授業だけでなく、教室・廊下の図工の作品にも感心させられました。それはそれはすばらしかったです。

でも勝手に写真にはとってはいけないかな・・・と思い、いつもその作品を作った高森っ子の近くにいるこの方をアップさせていただきます。

初志貫徹

校長先生が冬休み明け集会でお話をした『初志貫徹』から、1年生は、集会の後最初の授業で、「2019年 今年はこれをつづけるぞ!」を考えました。

・まいにち 日きを ていねいにかく

・あさランに まにあう(2人)

・人のめをみて はなしをきく

・かん字やしゅくだいを ていねいにかく

・人のはなしを 目をみてきく

初志貫徹は、1年生の学級目標「こつこつ努力でがんばろう」と同じです。

学級目標達成に向けてラストスパートです!

2年生の国語です。

今はまだ単式ですが、先生ではなく今日の学習リーダーさんが「発表してください」とか「質問はありませんか? ○○さんどうぞ。」などなど・・・日常的に授業をすすめています。

そういえば、1月11日(金)高森中学校でお聴きした大学教授の方の研究授業講評の中でも、

「『学習ガイド』(中原の学習リーダー)は複式学級だけではなく、すべてに学校でとりいれることは、主体的・対話的な学びを生み出すことに効果がある。」というような意味のことを言われていました。

3.4年生

高学年のなかまいりをする日がすぐそこに!

冬休み明け集会のとき、職員朝会を終えてホールに行くと、3・4年生が一番に自分たちで入場し、静かに待っていました。

朝ランに飛び出してくるのも、3・4年生とっても早くなってきています。

教室で、冬休み中の思い出やこれからの目標を発表しました。

担任の先生が、これまでの課題からバージョンアップするために考えてつくっていた『発表のポイント』を示し、それを意識して発表しました。

体力 気力 努力

1月9日 第4ステージが始まりました。

初日はまず朝ラン→お誕生お祝い→冬休み明け集会からのスタートでした。

集会の最初は、校長先生のお話です。

箱根駅伝のことを話題にすると、子どもたちから「見た!」とか、選手や大学の名前が聞こえました。

そして、『金栗四三さん』のお話へ。

体力(心身の健康) 気力(初志貫徹の意志力) 努力(忍耐の継続)

「難しい漢字だけど・・・。」とひとつひとつの読み方と意味を説明してくれて、自分の『夢』につながる毎日を過ごしていきましょうと。

謹賀新年

門松

中原小学校前の交差点には、地域の方が大きな門松をたてられます。

きっとそのおかげ。

豊作や幸せをもたらす年神様が、今年もおいでているようです。

プリムラ

冬休みに、地域の方が「高森の実家からもらいましたので。」とプリムラを持ってきてくださいました。

季節的にベランダの花は色が少なくなっている学校に、プリムラの色はとっても鮮やかです。

紫のプリムラの花言葉は「信頼」

子どもの育ちにかかわる人は、できるだけ多い方がいいと思います。

地域の中の中原小学校です。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

読書

新刊が届きました。

新しい本を図書室に並べるまでには、いろんな手続きや処理の準備が必要です。

冬休み前の貸し出しに間に合わないかな?と思っていたら、図書の先生、支援の先生、事務の先生が集中して流れ作業ですべてを行い、最終日に間に合いました。

「たいへんだったでしょ?」と声をかけたら、「あんなに待ちに待ってくれるから、やりがいがありますね!」と答えてくれました。

読書について、新聞にこんなコラムがありました。

「最近の学生は質問に対してクイズのような単純な正解を答えるのは得意です。

わからないことはインターネットで調べられるから。

ただ、ある問題に対し様々なアプローチを試み、解決策を見つけ出すのは苦手のよう。

多様な考え方に触れる経験が不足していると感じます。

こうした力を身に着けるために必要だと思うのが読書です。」

冬読!しましょう。

第3ステージが終わり

21日の冬休み前集会では、図工の表彰の後、

安全な登下校について、校長先生からお話がありました。

それから生徒指導のお話。

最後に教務の先生からクイズ。

「あと残り47 これは何だと思う?」

50日をきった、今年度の登校する日数です。

これをがんばろう!とひとつ目標設定をしましょうという勢いのある声は、子どもも職員も『自分に発破をかける』目標をたてようという気持ちが湧きました。