カテゴリ:なかよし

なかよし畑にて

6月19日、なかよし学級の子どもたちが完成させた「なかよし畑」。それから約半年の月日を重ね、いよいよ、待望の「芋掘り」をしました。土の中に豪快に手を突っ込んではかき分け、サツマイモを探します。それでもサツマイモを傷つけないようにと慎重さも垣間見せた子どもたち。「ありました!ここにもさつまいもが!来て!来て!」「虫の幼虫がおった!こんなところで寝てるんだ!」等、色々な場面に遭遇する度に感動していました。

さて、次回は待望の調理です。サツマイモのビタミンCはリンゴの4~10倍、食物繊維はじゃがいもの2倍と言われています。子どもたちは「焼き芋にしたいです!」「いやいや、今までにないスイーツを開発したいな!」と話しており、心が弾んでいる様子でした。自分たちが育てたサツマイモを、どのような姿に変身させるのでしょうか。なかよし学級の食育は続きます。

やっぱりいいな!なかよしキャンプ!

新たな出会いの度に、これまで知らなかった自分自身の一面に気付くものなのかもしれません。そして、人と交わる度に「人」を知り、自身の在り方を振り返るのではないでしょうか。このことは、先日の「なかよしキャンプ」で目の当たりにした、子ども達の姿から感じたことです。

なかよしキャンプとは、上益城小中学校の特別支援学級に在籍する小4~中3までの児童生徒を対象とした宿泊行事です。山都町の通潤橋周辺を町探検したり、宿泊した「通潤山荘」ではみんなで食事や温泉を楽しんだりしました。

当初、子どもたちから「知らない友達と同じ活動班や部屋班になって、果たして仲良く過ごせるのかな。」「(同じ班が)御船小のメンバーだったら安心するのに。」と不安な様子が見受けられました。それは、他校の児童生徒も同じであったと思います。しかし、なかよしキャンプが始まると、徐々に自分から他校の友達に優しい声調で話しかけたり、相手の話に興味をもって聞いたりする様子が増えました。「どんな話題ならば、多くの友達に楽しんでもらえるか」「身の回りのことを自分できちんとすれば、班活動もうまくいくんだ」等、子どもなりに数多くの工夫や気づきがあったように思います。

気がつけば、色々な学校に多くの友達ができました。終わりの会で寂しそうな表情の子どもたちが印象的でした。なかよしキャンプを終えて、よりたくましくなった子どもたち。来年度のなかよしキャンプが早速楽しみであるようです。

あなたはどう映ってる?

メタ認知と言う言葉を知っていますか。簡単に言えば、「自分自身を客観視し、行動や発言をコントロールすること」を意味します。次期学習指導要領においても、要となっている資質・能力の一つです。

本校の特別支援学級「なかよし2組」では、このメタ認知を高めることを視野に入れた自立活動の実践を行っています。例えば、朝の会や掃除など、日常生活の自分自身の様子を録画し、視聴します。すると、見えてくるのは自分自身の課題です。初めは「名前を呼ばれて返事ができていない。」という姿に気づき、学習を深めるうちに「その行動は、相手に対して頼りない印象を与えてしまうかもしれない。」という発見につながります。2~3つの課題を自分で挙げた後は、友達から5つ程「良いところ」を挙げてもらい、自尊心を高めることも、忘れてはいけないポイントです。

「今の自分の発言は、相手にどんな印象を与えるか」「一つ一つの行動を、相手はどう捉えているか」これらのメタ認知は、子ども、大人に関わらず、重要な資質・能力です。様々なアプローチによって、じっくりと力を高めているところです。

さわやかさんサン運動会に向けて

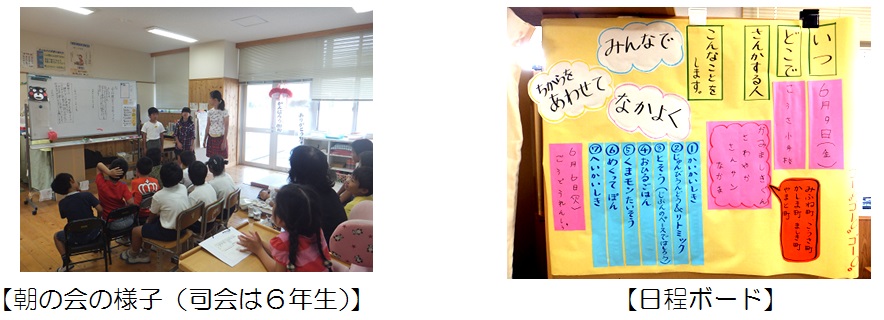

運動会が終わり、特別支援学級「なかよし」では、次の行事に向けた事前学習が始まっています。さわやかさんサン運動会です。さわやかさんサン運動会は、上益城管内の小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒を対象とした運動会です。参加者が約200人という大規模な行事であり、今年度は、6月9日に甲佐小学校にて行われます。

御船小学校の「なかよし」では、毎日、朝の会の時間に、目標や日程の確認・ダンスの練習などを行い、期待感を高めています。多くの人との交流を深めるとともに、自分のよさを生かして活躍できる貴重な機会です。「初対面の相手との関わり方」「友達の成功を喜ぶ心」「自分自身の得意・不得意の理解」等、多くの学びを得てほしいと思います。

win-win

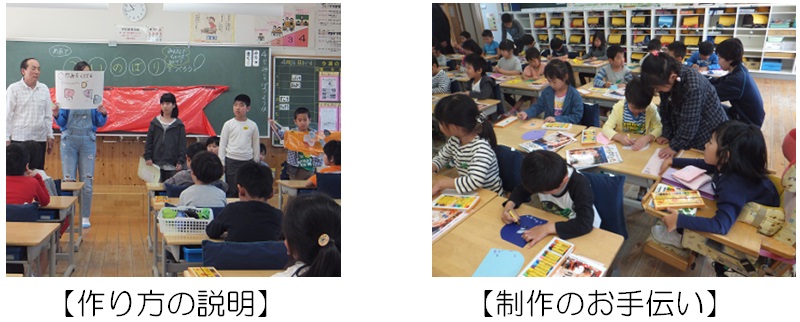

この日、1年生は学級で1つの、大きなこいのぼりを作りました。しかし、いつもの図工とは違います。それは、作り方の説明や、制作の手助けをなかよし教室の児童2~6年生が担った点です。相手が1年生であることを気遣い、大きな声でゆっくりと説明したり、優しく言葉かけをしたりする姿がありました。そのような姿は、自立活動の6領域のうち、「人間関係の形成」や「コミュニケーション」の視点において、成長につながったと言えるのではないでしょうか。これからも、様々な活動の中で、自分から他者に働きかける力を高めてほしいと思います。