学校だより

高倉教育長先生、お疲れさまでした

上天草市教育長、高倉利孝先生が6月いっぱいで勇退されました。写真は6月26日、公務最後の学校訪問である姫戸中学校の経営訪問で撮らせていただきました。

中学校の窪田有紀先生が広用紙に書かれた「感謝」の文字。生徒達や職員みんなからの深い感謝の想いが込められています。

1、2年生もベランダに出て、別れを惜しんでいます。私たち姫小職員もお見送りをさせていただきました。

子どもや保護者、地域に真摯に向き合う教師としての在り方と信念を厳しく貫かれ、思いやり深く、周囲を笑顔にする温かいユーモア、そして誰よりも子ども達を愛された高倉教育長先生。 ありがとうございました。

濱﨑先生ん家のシャリちゃん

今週に入って、登校時の正門は大賑わい。かわいい白豆柴のシャリちゃん♂が子ども達を出迎えてくれます。

濱﨑先生ん家の新しい家族です。炊きたての白ご飯のようにホワホワな様子から名付けられたと聞きました。表情がなんとも愛らしくて、抱きしめたくなりますね。かわゆい。

お見事!曲独楽(キョクゴマ)

2月の昔遊び体験教室に引き続き、お忙しい中に、またまた山下様ご夫妻においでいただき、コマ回しの妙技を見せていただきました。ありがとうございましたm(_ _)m。

目の前にずらっと並べられた珍しいコマの数々。子ども達の顔よりずっと大きいコマ、親指の先くらいの小さいコマ、平たいコマ、ずんぐりのコマ、色鮮やかな珍しいコマなど、いろんな種類のコマをご紹介いただきました。

糸の上を綱渡りのように移動したり、日本刀の刃渡りをしたり、、扇子の上でバランスを取ったり‥、神業とも思える「曲独楽(キョクゴマ)」に子ども達も職員も、ただただ息をのみました。

独楽には「ひねりゴマ」や「投げゴマ」「ぶちゴマ」「手よりゴマ」「曲ゴマ」「糸巻きゴマ」「ちょんかけゴマ」「逆立ちゴマ」などいろいろな種類があるそうです。近頃は運動場でコマ回しをしている子どもは見かけなくなりましたが、1999年に発売されたベイブレードは、一大ブームになりましたね(息子達もハマっていました)。

もういくつねるとお正月♪

お正月には 凧あげて

こまをまわして 遊びましょう

はやくこいこいお正月♫ 瀧廉太郎「お正月」

にもあるように、コマ回しは正月の風物詩。小学生の頃は、木の塊の胴体に金属の釘を突き刺しただけのコマを駄菓子屋で買って、これを互いにたたきつけ合い、相手のコマをかち割る遊びをよくしていました。なかには釘の先端をトンカチで叩いて鋭くした「包丁ゴマ」を自作して連戦連勝する強者もいました。浩ちゃん、留ちゃんのコマ、強かったよね。元気ですか?

独楽はまっすぐと芯が通って回り続けることから、「物事が円滑に回る」「お金が回る」といった縁起物として考えられ、お正月遊びとして親しまれるようになったようです。また、一人で立って回ることから「子どもが早く独り立ちできますように」という願いや「世の中がうまく回りますように」といった意味が込められているとも言われています。

久しぶりにヒモ(私たちはヨマと言っていたような‥)を巻いて投げてみましたが、全く回らない‥。悔しいので、こそっと練習します。

3秒型!?

天草高校科学部ホタル班の生徒さんが、ホタルが一度光ってからもう一度光るまでの「発光周期」を調べ、河浦町のゲンジボタルの発光周期が九州では数少ない「3秒型」であることを確認。研究成果は高く評価され、国際科学アイデアコンテストで最上位の賞を受賞し、7月に日本代表としてシンガポールで発表することになりました。スゴい(^o^)

ホタルの発光は求愛行動だといわれ、雄は川の上空を飛び回りながら発光し、川辺の草などに止まって発光している雌を探すそうです。東日本は4秒型、九州を含む西日本は2秒型が主流だといわれる発光周期ですが、3秒型は天草のほか山鹿市と佐賀県小城市で確認されているとのこと。

ところで、ほ ほ ほーたるこい♪ と歌われる日本の童謡「ほたるこい」。わらべ歌的な起源で、作曲者、作詞者ともに不明。地方によって様々な歌詞があるようです。

ほ ほ ほーたるこい♪

ほたるのおとさん かねもちだ

どうりでおしりが ぴかぴかだ

ほ ほ やまみちこい

ひるまはくさばの つゆのかげ

よるはぼんぼん たかじょうちん

天ぢく(空)あがりしたれば

つんばくら(燕)にさらわれべ

ホタルは、きれいな水が無いと生きられません。成虫してからは何も食べず、水だけですごします。ホタルの生涯の中できれいに光り輝くのは、ほんの2週間ばかり。その僅かな期間で、僅かなチャンスをものにして、次の世代へと命をつなげていく。これまでの自分の人生を顧みながら「悔いのないよう全力で生きなさい」「一生懸命にひかりなさい」と、先人のホタルを思う気持ちが、しみじみとうかがえますね。

先日、ちょっと蒸し暑く、風のない夕方。二間戸の小川にホタル探しに出かけました。

すると、川向こうに二匹のホタル。2本の淡い光の線をひいて、寄り添いながら飛んでいます。ぼんやりと眺めているうち、母がまだ生きていた頃、庭に迷い込んだ蛍のことを思い出していました。

「こっちの水は甘いよ♪」と歌い始める母、泡だらけのスポンジを持った妻、風呂上がりでトランクス一枚の長男。よほど慌てていたのか片足だけ裸足の次男は「姉ちゃんに見せてあげたい(当時は高校生で寮生活)」とか言っていました。

その時期、高校、中学、小学校と運動会が続き、部活の試合もあって、一息もつけない程の慌ただしさ。週末に疲れ倍増っの生活に、家族みんながイライラしていた最中でしたので、この「蛍効果」は絶大でした。蛍を指にとまらせながら「こんな時間が大切。」と母がぽつり‥

蛍火の 今宵の闇の 美しき(高浜虚子)

週末は、娘の結婚式です

Self-control

姫戸小学校は、熊本県及び上天草市教育委員会より令和5・6年度「生きる力を育む歯・口の健康づくり」研究指定を受け、生涯にわたる健康づくりの源である「望ましい生活習慣」につながる歯・口の健康づくりについて研究を進め、子どもの生きる力の育成を図ります。

令和5年度姫戸小学校の研究主題を、

求めて学び、粘り強く実践する児童の育成

~生きる力を育む歯と口の健康づくりを通して~

と掲げ、推進案の概要として大きく次の三点を設定しました。

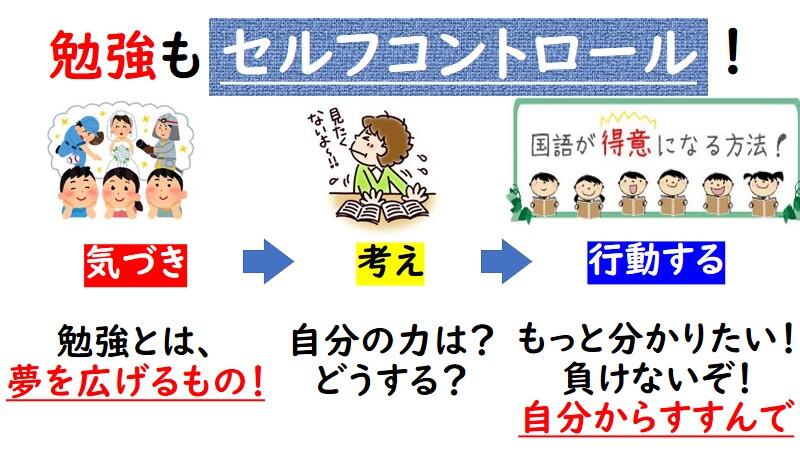

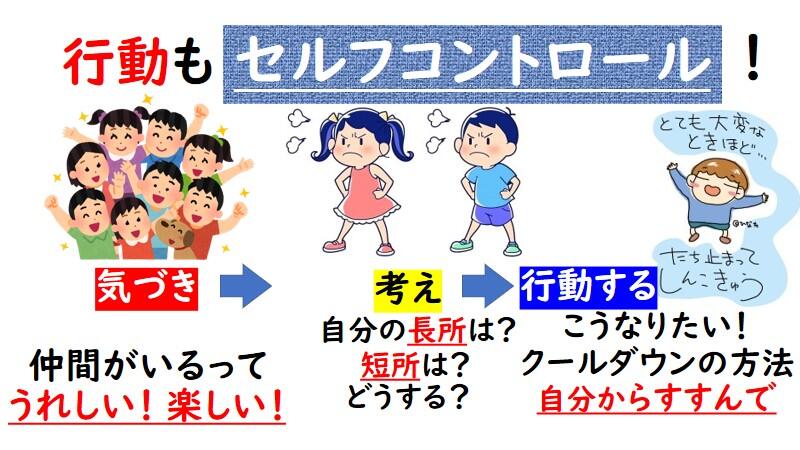

1、自分の歯と口がどんな状況なのかを詳しく知る、具体的な改善の方法を知る、改善への取組を自分の意志で始め、継続するという「セルフコントロール能力」を育成する。

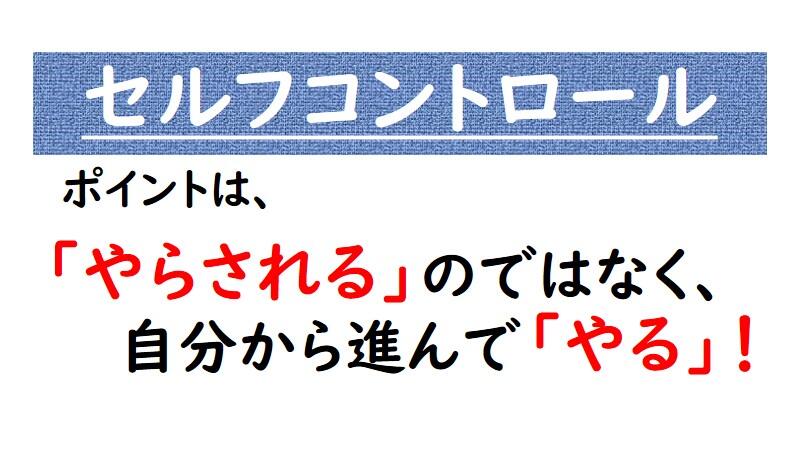

2、全校で取り組む主な内容として、①歯と口を含めた健康づくりと望ましい生活習慣の定着、②家族や友達、地域の方との良好な関係を基盤とした自己肯定感の向上、③未来を切り拓く学力の向上(やらされるのではなく、自分で求めて学ぶ)を設定し、手立てを明確にして五者(児童、学校、家庭、地域、行政)が連携しながら楽しんで研究を推進する。

3、「自分をもっと好きになる」「姫戸町を、上天草を、もっと好きになる」ことを本研究の究極の目的とする。

大切なのは、「やらされる」のではなく、課題解決に向けて「自分からやる」児童を育成すること。つまりは、「セルフコントロール能力」の育成にあります。

6月6日の校長人権講話では、

①なぜするの?(目的に気づく) 気づき

②自分はどう?(理想の自分) 考え

③これからどうするの?(対策) 行動する

という思考段階を示し、健康づくり、学習、良好な友人関係づくり等で、それぞれ具体的にどんなセルフコントロールが求められるのかを説明しました。

毎朝、正門に立たれる斉藤先生と梅田先生。登校指導でゴミ拾いをされる二間戸の本田さん。その「気づき」と「考え」についても紹介させていただきました。

人権の花運動

5月31日(水)、たくさんのお客様をお迎えして「人権の花運動」伝達式を執り行いました。子ども達に向けて、次のように話しました。

今日は、校長先生が大好きな高倉教育長先生をはじめ、法務局や人権擁護委員の皆様、上天草市役所の皆様と、たくさんの方々においでいただきました。みんなでお礼を言いましょう。「ありがとうございます。ようこそ姫戸小学校へ。」

みなさんは「人権の花運動」という言葉を、聞いたことがありますか?

人権の花運動は主に小学生を対象として、昭和57年度から実施されています。

その内容は、昨年度の花運動学校(龍ヶ岳小と五和小)のお友達が大切に育てた花の種子や球根を「思いやりのバトンリレー」でいただき、みんなで力を合わせて育てることを通じて「協力」や「感謝」することの大切さを学ぶこと。生命の尊さを実感する中で「豊かな心」や「思いやりの心」を育むことを目的としたものです。

みんなが一所懸命に育てた花の種が、次の学校で大事に育てられ、優しさや思いやりの心と一緒に、また次の学校にバトンリレーされます。なんか嬉しいですね。咲いた花は、おうちの方や近所のおじいちゃん、おばあちゃんに届けると、とっても喜んでもらえそうですね。 また一つ、楽しみができました。

早川校長先生は「子ども達がケガをしないよう病気をしないよう、今日も元気で過ごせますように」と声を掛けながら水やりをされていたそうです。私も毎朝、そうしています。

ある冬の日、葉が黄色くなってぽろっと落ち始め、2枚だけになりました。日当たりがよい場所に置いて、肥料をやり、「元気になってね」と声をかけました。すると新しい芽が出て、少しずつ元気を取り戻しました。植物も大切な「命」です。懸命に生きる「命」。心の拠り所になる「命」です。

この度、龍ヶ岳小や五和小、法務局、上天草市から、いろいろな種類の花を、たくさんいただきました。皆さんも一人ひとり違います。互いの違いを認め合い、長所を生かし合う豊かな心をもちましょう。協力して花を育てながら「優しさ」や「思いやり」の心の芽を、みんなで一緒に大きくしていきましょう。

「はいっ!」 と呼応する子ども達の瞳は、とてもキラキラと輝いていました。

高倉教育長先生の植物クイズに会場も大盛り上がりでした。あらゆる未来の花は、今日の種の中にある。そう実感した人権の花運動伝達式になりました。

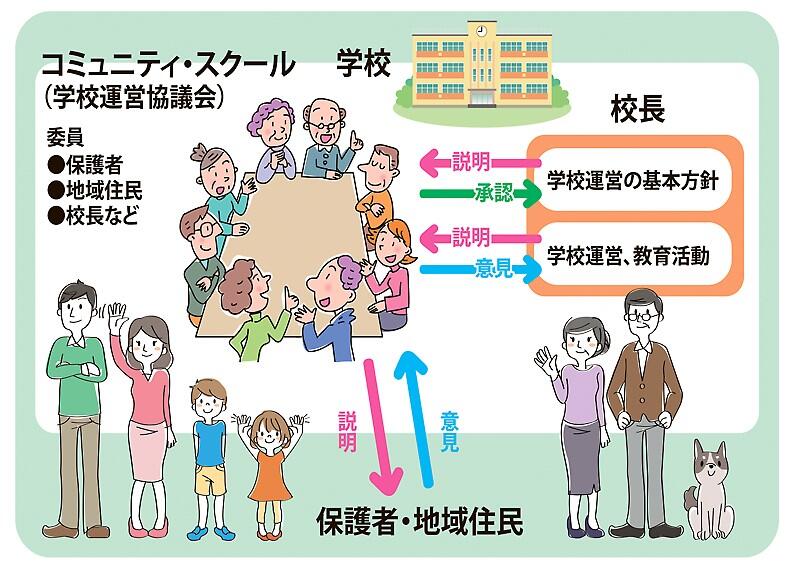

第1回学校運営協議会を開催しました!

学校運営協議会の主な役割として、①学校運営方針の承認、②学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる、③教職員の任用に関して意見を述べることができる、の3点があります。協議会では、子ども達の実態と抱える課題を共有するとともに、この姫戸町でどのような「姫っ子」を育てたいのかという目標・ビジョンを共有するために「熟議(熟慮と議論)」を重ねることが大切になります。

会長に 田中 様を、 副会長に 金子 様を推薦いただき、以下の20名で活動を進めてまいります。よろしくお願いします。

藤崎 様 (姫戸統括支所長)

水深 様 (姫戸駐在所長)

竹本 様 (姫戸小中地域学校協働活動推進員)

前田 様 (姫浦地区公民館長)

田中 様 (子供会連絡協議会長)

木口 様 (老人会長)

橋本 様 (婦人会長)

小多 様 (交通安全協会支部長)

金子 様 (主任児童委員代表)

出口 様 (グループホーム姫戸管理者)松本龍之助 二間戸地区公民館長

松本 様 (二間戸地区公民館長)

濱邊 様 (人権擁護委員)

福田 様 (天草青年の家所長)

深谷 様 (姫戸ひかり保育園長)

寺尾 様 (姫戸小PTA会長)

志水 様 (姫戸中PTA会長)

坂田 (姫戸小校長)

藤本 (姫戸小教頭)

小柿 (姫戸中校長)

瀬戸口 (姫戸中教頭)

「夢」を支える

5月21日(日)体育大会早朝の写真です。

まだ誰もいない校庭で、ただ黙々とラインカーを押す斉藤俊輔先生。

すでに汗びっしょりになりながら、でも何故か愉しげ。朝陽と万国旗がよく似合う男。気づかれないように、こそっと撮りました。

今年の小中合同体育大会は、我々小学校が担当。計画立案、連絡調整、全体指導、プログラム編成、当日の運営・進行等、全てが体育主任である斉藤先生の肩に掛かっています。

「家族と一緒にお弁当を食べたい」という子どもの一言がきっかけとなった三年ぶりの一日開催。それに伴うプログラムと種目内容の大幅修正。テント等の会場設営の再検討。僅か2週間あまりの練習期間。加えて連日の暑さ‥。

体育主任として正に多忙を極め、神経を磨り減らす一ヶ月だったと思います。

しかし、不平を口にすることもなく、苦労を嘆くわけでもなく、斉藤先生のスタンスは、常に写真の通りでした。

体育大会における、我々の役割は、①主体的な行動と自律的な態度を育む、②体育学習の向上を図る、③協力する心を養う、④小・中・保護者・地域との連携を深める、という目的を達成し、「夢を持つ(こんな姿を目指す)」「挑戦する(これを頑張る)」「達成感と感動を感じる(みんなで頑張ってよかった)」という3つの段階を、子ども達一人一人に「実体験」させること。 そのために、出入りを熟考した最適なプログラムを立てる、熱中症対策を図り限られた時間で効果的な練習内容を吟味する、全職員で共有できるように説明を工夫する、粛々と準備する、粛々とラインを引く、休日も草を刈る、雨で消えたラインをまた引く‥といったスタンスを斉藤先生は決して崩さず、地道に、根気強く、子どもの「夢」を支えてくれました。

「夢」に向かって挑戦し、感動を共有する姫っ子の育成

姫戸小学校の学校教育目標です。目標の達成に向けて、「学校は子どもの夢をともに育み、拡げ、支える場所である」という基本理念のもと、

1、全職員が持ち味を生かし、同じ方向を向いて協働する

2、人権・道徳教育を充実し、自分の長所を言える児童を育成する

3、「熊本の学び」を確実に展開し、一人一人に確かな学力をつける

4、小さな情報も共有し、相談・連絡・協力し合う職員集団をつくる

5、「よい環境は、よい心を育てる」 よい環境で子どもを育てる

の5項目を、全職員一丸となって推進してまいります。

斉藤先生が示してくれたスタンスを全職員で共有し、子ども達一人一人の「夢」をしっかり支えていきたいと思います。

頑張ったね!最高の体育大会でした!

令和5年5月21日(日)、快晴。

保護者、地域、来賓の皆様の温かい声援のもと、姫戸小中学校合同体育大会を盛大に開催することができました。

「学校で、家族とお弁当を食べてみたい。」という子どもの声に、保護者の皆様のご協力を得て、実に三年ぶりの一日開催としました。早朝からのお弁当の準備、テント張り、会場設営等、誠にありがとうございました。

思えば、2020年からのコロナ禍で小学校1~4年生にとっては初めての一日開催。炎天下に終日運動場というのも初体験ですので、水分(塩分)補給、体調管理など熱中症対策は練習時より十分に図ってきましたが、とても心配しました。閉会式後に子ども達に感想を聞くと、

「のどがかわく前に、こまめに水を飲んだから大丈夫。」

「ダンスが上手にできた。いっぱい練習してよかった。」

「家族とみんなでお弁当を食べて楽しかった。」

「リレーで追い越されて悔しかった。もっと速くなりたい。」

等々、元気いっぱいに答えてくれました。 安心しました(^_^)

1年生の畑中さんと坂本さん。「はじめの言葉」の「大好きな人に囲まれて幸せです。」の言葉に、保護者の皆様、地域の皆様、来賓の皆様、我々職員も、一部の多感な中学生も、うるうる(T-T)となりました。入学してまだ一ヶ月半なのに、たくさんの人の前で緊張したでしょうに、とっても上手でした!

赤団団長寺尾さん、白団団長川本さんを先頭に「自分で気づいて動く」「体育大会を思いっきり楽しむ」を、みんなで意識して行動することができました。大会スローガン「挑戦・団結・感動」は十分に達成できたようです。

小中合同開催の最大のメリットは、「中学生の行動を直に見て学ぶこと」ができるところ。今年も様々な場面で、中学生一人一人の「主体性」「責任感」に感心するとともに、このような先輩達が卒業生にいることを誇りに思いました。

短距離や中距離の走り方、バトンの渡し方・受け方、バトンゾーンの使い方といった技術的なことから、体育大会を自分たちのイベントと捉え、必要なものを自主的に準備する、競技や演技に全力で取り組む、頑張っている人を懸命に応援する、そして肩を抱き合ってみんなで楽しむ。そんな意識の持ち様まで、小学生にとっては大きな学びであり、憧れを伴った目標となりました。

代々引き継ぐ「姫っ子ソーラン」も、その「憧れ」の一つ。4年生になってソーラン節を踊るのを楽しみにしている子も多いようです。中学生の兄姉や従兄弟に、家で猛特訓を受けるのも恒例だとか‥。

この春、中学校を卒業した高校1年生もたくさん応援に来てくれました。筋肉番付パワーフラッグに出場したそうな様子でした。OB(OG)対決を恒例種目にするのも面白そうですね。

保育園の年長さんも参加してくれました。打ち合わせで「長い距離で大丈夫です。園児たち、かけっこ大得意ですよ。」という担任の先生の言葉通り、みんなビューンとスゴイ走りでした。フォームも綺麗で脚の回転も速く、数年後の部会陸上記録会が楽しみです。

ご入学おめでとうございます

令和5年4月11日(火)、元気いっぱい、ぴっかぴかの新1年生7人が姫戸小学校に入学しました。 挨拶も上手、返事も上手、笑顔がとびっきり可愛い7人です。

お兄さん、お姉さん達も、先生達も、みんなで首を長~くして待っていました

校長式辞の一部をご紹介します。

---学校は、勉強をたくさんして、遊びや運動をたくさんして、たくさんの友達と笑ったり、がんばったり、ときには失敗したりしながら、大きく成長するところです。失敗してもいいんですよ。「失敗は、成功のもと」と言います。しっかり反省して、考えればいいんです。安心して、失敗してください。

今日、登校して気づきましたか? くつ箱にも、教室の机にも、椅子にも、道具を入れる棚にも、あなたたち一人一人の大切な名前が書いてあります。それは、

「この教室が、この机が、毎日、あなたを待っていますよ。」

「ここに、あなたの居場所が、きちんと用意されていますよ。」という意味です。

おうちだけじゃなく、この姫戸小学校にもあなたの「居場所」があります。あたたかい居場所で、のびのびと、自分らしく、がんばってください。

保護者の皆さま、これから六年間、大切なお子様をしっかりとお預かりいたします。一人一人に、安心できる、確かな居場所のある学校づくりに向けて、担任はもとより、全職員が一丸となり、精一杯、努力する覚悟でございます。お子様のことで、ご心配なことがございましたら、すぐにご連絡ください。

今日から始まる六年間の小学校生活が、実り多いものになりますよう、手に手を取り合って、一緒に努力していきましょう。---

入学して2週間ちょっと。保護者や地域の皆さま、そして、ここまで一生懸命にご指導をいただいた保育園の先生方のお陰で、一日一日の学校生活を元気に逞しく過ごしている新1年生7人です。姫戸小学校校歌も、ラジオ体操も、とっても上手になりました。担任の山下奈々先生も、毎朝早くからニコニコ笑顔で跳び回っておられます。今後も変わらぬ見守りをいただきますようお願いいたします。

タブレット活用ルールについて

1、タブレットの持ち帰りルール(児童用)

2、ご家庭で気をつけていただきたいこと(保護者用)

3、タブレット五か条(児童用)

4、Wi-Fi接続の仕方

上記内容について、別添のとおり添付しています。正しくタブレットを活用できるよう、家族みなさんで確認してくだい。

〒866-0101

熊本県上天草市姫戸町姫浦656番地3

上天草市立姫戸小学校

TEL 0969-58-2068

FAX 0969-58-2147

E-mail hies@edu.kamiamakusa-city.jp

URL http://es.higo.ed.jp/himedo/

*白嶽山頂からの眺望(碧い海の向こうに八代が見えます)

熊本県教育情報システム登録機関

管理責任者

校長 土屋 寛仁

運用担当者

教諭 濱﨑 伸太郞

栄養教諭 花田 千賀

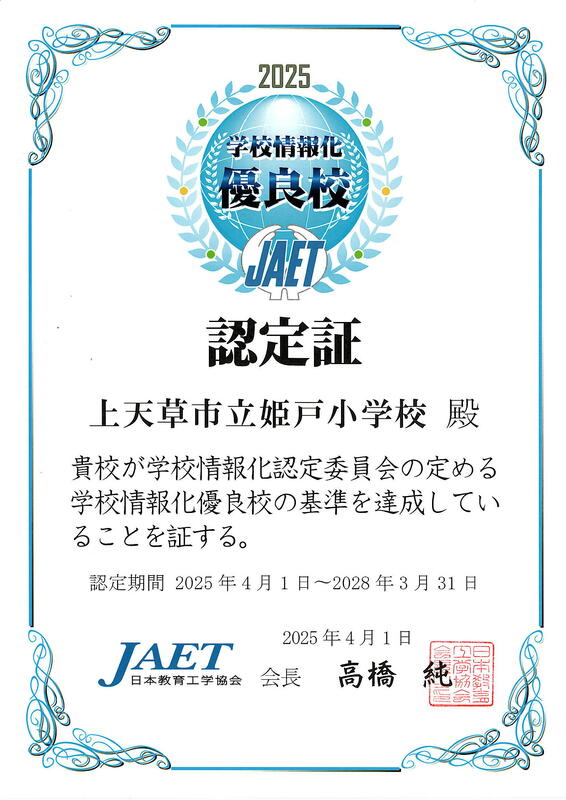

学校情報化 優良校認定 (日本教育工学協会)