学校だより

くまモンが来た-!

1月28(日)の「歯・口の健康集会」では、くまモンと一緒に歯と口の健康について勉強しました。

思わぬサプライズゲストに大興奮の子ども達でしたが、「むし歯になりはじめると?」「歯マップ」「食べ物を磨りつぶす歯は?」「ステファンカーブ」「口の中にいる細菌」「歯を大切にするためには」「よく噛む習慣」など、中島先生と花田先生から出題されるクイズに、みんな元気に答えていました。これまで学んできたことについて復習問題もありましたが、正解率の高さに感心しました。

くまモンには、◯と✖のボードで正解を示す役をお願いしたのですが、さすがは熊本県「敏腕」営業部長。キレのよい動きとユーモア溢れるしぐさで、子ども達の興味関心を引きつけてくれました。

頑張ったね!学習発表会

1月28日(日)、保護者や地域の皆様をご招待して、学習発表会を開催しました。1年生の光織さんが「あったかい心になる発表会にしたい」とはじめの言葉で言ってくれたように、観る人も、発表する児童も、みんなの心がぽっかぽかになる発表会になりました。ありがとうございました。

織姫と桃太郎と金太郎と浦島太郎と鬼ちゃんに扮した1年生が、みんなで仲良く過ごしてきた一年間を、劇にして紹介しました。ウントコしょ、ドッコイしょと、みんなで力を合わせて大きなカブを引っ張りました。

姫戸の森を探検しながら、歌や楽器演奏を披露しました。出来ることがたくさん増えて、やる気いっぱいの2年生です。いろんな楽器を、息を合わせながら演奏しました。歌やダンスもとっても上手でした。

みんなで一生懸命に調べた姫戸町や上天草市のことを、クイズにして楽しく発表しました。アコウの木の話にはびっくりしました。バスに乗って買い物学習に出かけたこともよい思い出になりましたね。 元気いっぱい、絵もとっても上手な3年生です。

4年生は、天草発展のために命をかけ、天草五橋を建設まで導いた偉人「森 國久」の物語を発表しました。長いセリフも完ぺきに覚えた素晴らしい発表でした。「天草の未来に橋を架けるんだ」という國久さん強い思いが、よく表現されていました。

5年生は「正しく水俣病を知る」「差別をなくす」「環境を守る」など、水俣に学ぶ肥後っこ教室で水俣市を訪れて学んだことを、しっかり発表することができました。学習したことが、テーマごとに広用紙に丁寧にまとめられていて、5年生の「水俣病や環境について、これからもしっかり勉強していきたい」という思いを感じました。

6年生は「永井 隆博士~平和への祈り~」と題し、原子爆弾に妻や同僚を奪われた永井博士の、それでも、我が子の未来と世界平和のために、必死に生き抜いた姿を発表しました。子ども達の真剣な表情と迫真の演技に思わず引き込まれ、目頭が熱くなりました。

あいにく、熱発等で泣く泣く欠席せざるを得なかった子ども達もいて、これまでの熱心な取組を考えると不憫でなりませんが、学習発表会に向けて学級の仲間と協力し、懸命に努力したことは、ずっと心に残り続けることと思います。

雪ですね

昨日から、雪が舞いました。

寒さに縮こまる大人とはちがって、舞う雪に手を広げる子ども達の上着は教室の椅子に置いてけぼり。

登校しながら雪だるま一つ。悴んだ手はパパッとお尻で、ひとはたき。

昨日のお昼前に「校長先生、もっと雪降らせてください」と言った子も、今朝は満足顔でした。

寒梅や雪ひるがへる花の上 蓼太

次学年への「0学期」

3学期は、次学年に向けた「0(ゼロ)学期」だと言われます。5年生は、最上級生に向けた0学期。6年生は、いよいよ中学1年生に向けた0学期。

多目的室をストーブで暖めて行った9日の始業式でも、11日の全校朝会でも、子ども達の表情や態度から「3学期は、次の学年になった気持ちで頑張るぞ!」という思いがひしひしと感じられました。さすがです。

なかでも各学年代表の(↓)「昨年の反省と、今年の意気込み」発表は秀逸でした。頑張ってきた自分を認め、逆に十分には努力できなかった自分を反省し、自分なりの具体的な目標を設定することができました。「気づき」「考え」「行動する」「そして習慣化する」というセルフコントロールが、着実に身に付いてきています。3学期の子ども達の成長がとても楽しみです。

いま、子ども達が一生懸命に取り組んでいるのは、学習発表会の練習です。1月28日(日)9:00~体育館にて開催します。その後、歯・口の健康集会、PTA親子ふれあい集会も予定しています。皆さま、是非おいでいただき、子ども達の溌剌とした発表をご覧ください(^o^)。

謹んで震災のお見舞いを申し上げます

このたびの能登半島地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞いを申し上げます。

犠牲となられた方々のご冥福をお祈りするとともに、ご家族、ご親族、関係者の方々に心からお悔やみを申し上げます。被災された皆様の生活が一日も早く平穏に復することをお祈り申し上げます。

また、被災地における救命・救助、復旧・復興活動などにご尽力されている方々に深く敬意を表します。

姫戸小学校職員一同

あけましておめでとうございます

謹んで 初春のお慶びを 申し上げます

平素より 本校教育活動に 多大なるご理解 ご協力を賜り 心より感謝申し上げます

姫戸小の学校教育目標である『夢に向かって挑戦し 感動を共有する 姫っ子の育成』の実現に向けて 全職員で力を合わせ 誠心誠意 努力していく所存です

本年も 変わらぬご支援を賜りますよう 何卒よろしくお願いいたします

令和六年 元旦

姫戸小学校職員一同

よいお年をお迎えくださいm(_ _)m

今日の終業式で、校長から子ども達へ、冬休みの宿題を三つ出しました。

一つ、 毎食後の歯みがきを忘れずにする。必要なら歯医者さんに行く。

二つ、 家での役割分担(茶碗洗い、洗濯、風呂掃除など)を、意識を持ってこなす。

三つ、 毎日、勉強する。分からないことを、分かるようにする。

2学期、姫戸小のみんなで学んだことは、自分自身の課題に気づき、対策を考え、解決に向けて行動し、それを習慣にする「セルフコントロール」。

冬休みの2週間は、各々の努力を継続し、「習慣」にまで高めるチャンス!

年明けの始業式で、「あ~、歯みがきしないと気持ち悪っ」「〇〇さんと一緒に歯医者さんに行ってきた」「家での自分の役割をしっかり果たしたぞ」「家族のみんなが喜んでくれて嬉しかった」「計算は、正確さとスピードです!」といった反応があることを、大いに期待しています‥。

ともかく、安全に、幸せに、笑顔いっぱいで新年を迎えてくれるのが一番です。

保護者の皆様、地域の皆様の御陰をもちまして、子ども達にも、職員にも、大きな怪我や病気もなく、無事に2023年が暮れようとしています。誠にありがとうございました。

ご家族皆様で 元気に よき新年をお迎えください。 姫戸小職員一同

歯と口の健康づくり

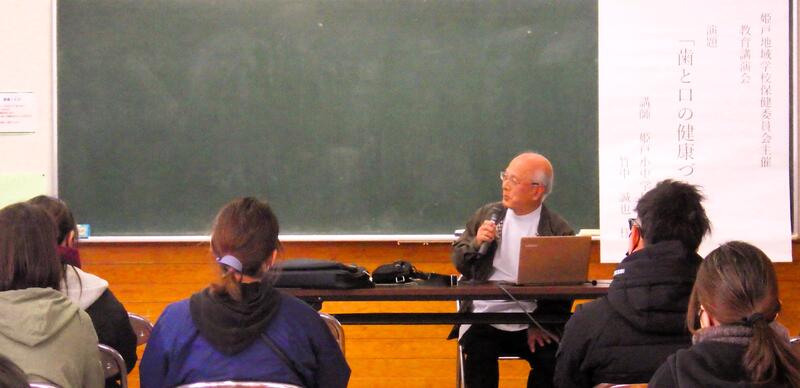

地域学校保健委員会では、姫戸小中学校歯科医の 竹中先生をお迎えして教育講演会を開きました。

竹中先生から大変有意義なお話をいただきましたので、紹介します。

1、むし歯を防ぐ「フッ素」の働き

①エナメル質の修復を促進:酸により歯から溶け出したカルシウムやリンを補うこと(再石灰化)を促進

②歯の質を強化:歯の表面を覆うエナメル質を、酸に溶けにくい性質に変え、ムシ歯への抵抗力を向上

③菌の働きを弱める:むし歯を引き起こす細菌の働きを弱め、酸がつくられるのを抑制

※歯磨き粉に含まれるフッ素や歯科医院でのフッ化物塗布、学校で実施しているフッ化物洗口は、無機フッ素化合物を使用したもので有害性はない。安心して使用できる。適量摂取で虫歯予防や骨折・骨粗しょう症の予防などに効果がある。自然界にも存在している。一方で、最近話題となっている有機フッ素化合物(PFAS)は、界面活性剤として泡消火剤や研磨剤等で広く使用されているが、最近は発がん性や肝臓・甲状腺障害、免疫効果の低下など人体への影響が報告されている。自然界での性状としても、ほとんど分解されず土壌や水質汚染の原因になる。

2、むし歯になる4つの要因

①歯の質(子どもの歯は歯の質が弱くむし歯になりやすい)

②時間(だらだら食いは口の中を酸性にしてしまう)

③糖分(砂糖はむし歯菌の大好物)

④菌(むし歯菌が増えないようにするのが肝心)

3、むし歯にならないための4つの習慣

①歯の質を強くするためにフッ化物洗口やフッ素配合の歯磨剤を使用する。よく噛んで食べることが効果的!

②食事やおやつは決まった時間に!食後の歯みがきを忘れない!

③おやつは、キシリトール配合のものを選ぶ。飲み物もできるだけ糖分の少ないものを!

④むし歯菌を減らすには、歯みがきが絶対。毎食後の丁寧な歯みがきを!

また、歯ブラシとデンタルフロスの両方を活用した歯みがきの仕方など、歯と口の健康について親子で知っておくべきことや取り組む内容など、多くの示唆をいただきました。学んだことを子ども達と一緒に実践してまいります。ありがとうございました。

※地域学校保健委員会とは、学校、家庭、医師・歯科医師等の専門家、地域の代表など様々な立場の人が集まり、みんなで子ども達の健康をより良いものにしていこうと協議・行動する組織です。課題解決に向けて、それぞれの立場で意見やアイデアを出し合いながら、具体的な実践・啓発事項を取り決めるなど、保育園から小学校、中学校を通した子ども達の健全な成長をサポートします。

ご声援、ありがとうございました。

12月2日(土)、心配した雨も上がり、北風は冷たいものの絶好のマラソン日和。保護者や地域の皆様、駐在さんをはじめ交通指導員の皆様から多大なご協力をいただき、姫戸小中合同持久走大会を開催することができました。

会場や沿道からは、温かい声援や拍手をたくさんいただきました。応援に応えようと、子ども達も懸命に走りました。自己新記録も続出。練習では歩いたり立ち止まったりしていた子も、声援に背を押されて走り通すことができました。

得意な子も、そうでない子も、自分なりの目標を立て、自分のペースで走り抜く。ライバルは「背中を追いかけてばかりのあの子」であっても、「すぐに諦めてしまう自分自身」であってもいい。 子ども達からは、「まだ行ける! と自分に言いながら走った。」「もう少しで〇〇さんに勝てそうだった。」「頑張れー!の声援が嬉しかった。」「あんなに温かい声援をいただいて、さすがに力を抜いたり歩いたりはできましぇん。」などなど、街中を走る新コースで数多(あまた)のドラマがあったようです(^_^)。

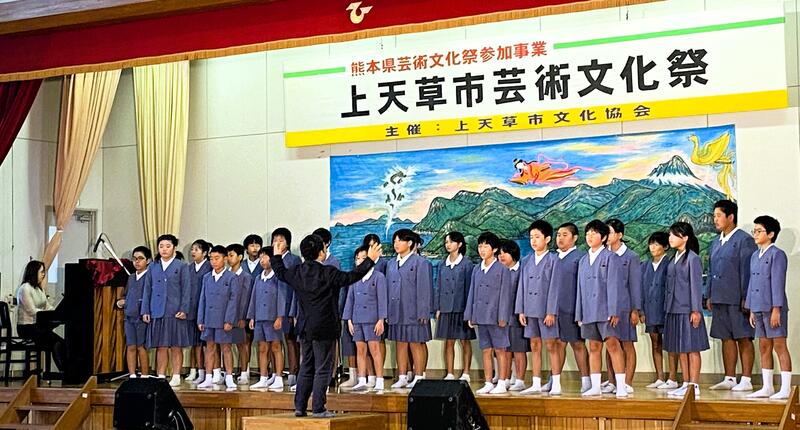

芸術の秋、どっぷり!

今年は、秋を飛び越えて、真夏から一気に冬へと季節が移ったかのように感じましたが、いえいえ、姫戸には確かに「情趣豊かな美しい秋」が訪れていました。11月3日の姫戸町文化祭、17日の天草郡市音楽会と、子ども達と一緒に「芸術の秋」にどっぷりと浸ることができました。

永森先生の熱心なご指導の下、練習する度に美しいハーモニーを奏で始めた4,5,6年生の合唱。藤本教頭先生編曲の「姫戸の秋~夢に向かって~」と、感動の卒業式ソング「未来への賛歌」の2曲を披露してくれました。

ひかり保育園の園児によるダイナミックな太鼓演奏、コツコツと練習を重ねたピアノ演奏、お腹の底にドーンと響く迫力の三味線の音色、なぜか懐かしく琴線に触れる大正琴、麗しのフラダンス‥。「安奈 おまえの愛の灯はまだ 燃えているかい♪」と「You raise me up to more than I can be♫(あなたは私に力をくれる 自分を越えていけるように)」「こんな小春日和の穏やかな日は あなたの優しさが沁みてくる♪」には、特にやられました(泣)。

展示部門の秀作の数々にも目を見張りました。姫戸の文化の豊かさを感じた一日となりました。ありがとうございました。

↑ このお二方のパフォーマンスも圧巻でした(^o^) さすがです。

郡市音楽会での勇姿です。審査をしていただいた龍ヶ岳中学校の中嶋校長先生からは「美しい声の響き。掛け合いやハモりもしっかりできていて、たくさん練習してきた様子を感じることができました。ソロも緊張の中でしっかり歌えました。そして全体に繋げてくれましたね。姫戸の自然を歌で表現でき、秋の様子を思い浮かべることができました。とっても感動しました。」 との講評をいただきました。ありがたいですね。

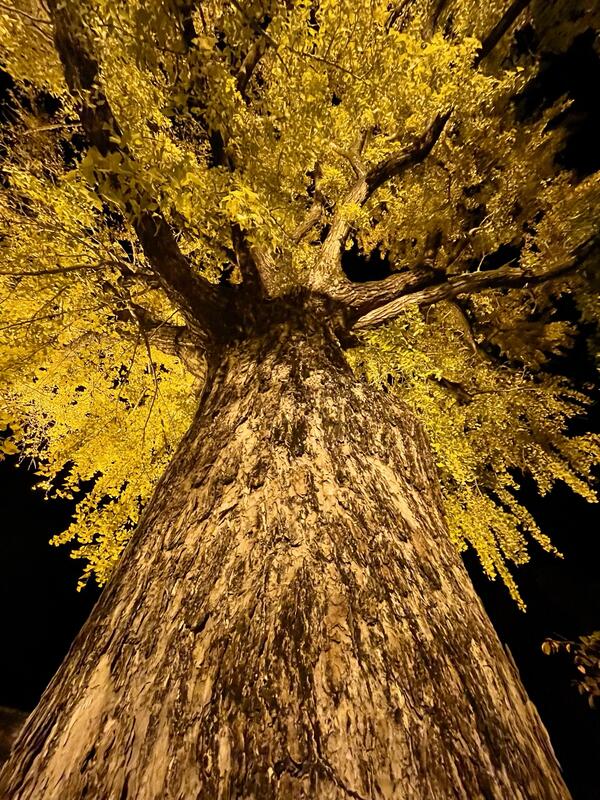

↑ 二間戸の大銀杏。今年も手を合わせに行ってきました。

タブレット活用ルールについて

1、タブレットの持ち帰りルール(児童用)

2、ご家庭で気をつけていただきたいこと(保護者用)

3、タブレット五か条(児童用)

4、Wi-Fi接続の仕方

上記内容について、別添のとおり添付しています。正しくタブレットを活用できるよう、家族みなさんで確認してくだい。

〒866-0101

熊本県上天草市姫戸町姫浦656番地3

上天草市立姫戸小学校

TEL 0969-58-2068

FAX 0969-58-2147

E-mail hies@edu.kamiamakusa-city.jp

URL http://es.higo.ed.jp/himedo/

*白嶽山頂からの眺望(碧い海の向こうに八代が見えます)

熊本県教育情報システム登録機関

管理責任者

校長 土屋 寛仁

運用担当者

教諭 濱﨑 伸太郞

栄養教諭 花田 千賀

学校情報化 優良校認定 (日本教育工学協会)