ピックアップ学級通信

AIDS(エイズ)について知ろう!

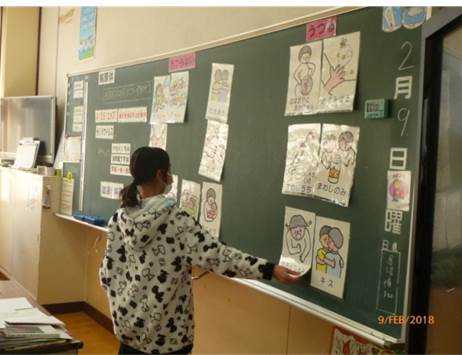

9日、6年生は、保健の発展学習としてAIDS(エイズ)について学習をしました。ニュースなどからエイズという言葉を知っている子どもたちも多く、イメージとして恐い、死んでしまう、うつる、などのマイナス的なイメージを持っている子どもたちでした。

学習では、HIV(エイズウィルスのこと)の特徴について知らせ、日常生活のいろいろな場面をもとに、うつるかうつらないかを考えていきました。HIVは、空気・水・熱に弱く、乾くと死ぬ、消毒薬で死ぬという特徴がありますが、子ども達は、あらゆる場面でうつりそうだと考えていました。一つ一つを子ども達に問いかけながら確認をしていくと、最終的には日常生活ではうつらないことが分かりました。

エイズについては、病気になったことで差別されることも多くあります。正しい知識を知ることは、病気の予防につながることはもちろん、偏見や差別をなくすことにもつながります。また、保健で学習したことは、自分たちの生活に直接関わることなので、今後もしっかりと学んでいってほしいと思っています。

「夢の教室」夢が自分を強くする

6日、JFA(日本サッカー協会)主催の『夢の教室』がありました。

車いすマラソンパラリンピック銀・銅メダリストの廣道純先生と元サッカー選手の法師戸美佳先生がスポーツや講義を通して、夢を持つことの大切さを教えてくださいました。

廣道先生は交通事故で下半身が不自由になった時、悔しさや辛さよりも「生きていることへの感謝」を感じ、それまでよりずっと頑張る自分になれたそうです。車いすマラソンと出会い、挫折を味わいながらも夢に向かって精一杯努力し続け、銀・銅メダルを獲得。次は「金メダル!」と、夢は現在進行形です。

また、体育館で行ったゲームを通して、友達と協力することの大切さを教えてくださいました。とても楽しい時間で2時間があっという間でした。子どもたちもきっと心でたくさんのことを感じられたと思います。

JFAこころのプロジェクト「夢の教室」

発見!貴重写真

オリンピック・パラリンピック マスコット投票!

本校でも、オリンピック・パラリンピックについて学習し、3つのマスコット候補に対する解説を聞いた後、それぞれの印象を書き、どれがいいかを選びました。4年1組では、多数決で下の候補に決まりました。選んだ理由は、「オリンピックのマークが柄になっていて、日本らしい桜もはいっていたから。」や「忍者のようでかっこいいし、選手を勇気づけてくれそうだから」などでした。この授業を通して「オリンピックやパラリンピックの事が知れて良かったです。」「今まであまり見ていなかったけれどこれからオリンピックやパラリンピックを見ようと思いました。」「障害のある人の大会であるパラリンピックを考えて作った人達はすごいと思いました。」「障害のある人、ない人も一生懸命にがんばってほしいほしいなと思いました。」などの感想をもった子どもたちです。

決定!私たちが東京2020大会マスコットです!

感謝の気持ちを行動に

給食に感謝の気持ちをこめて

給食に感謝する気持ちや自分たちの体をつくる栄養などについて,栄養教諭の村田先生と一緒に給食の学習をしました。自分の好みのこんだてを考え,赤・黄・緑の栄養について話を聞いた後に改めて自分の体のためになるこんだてを考える学習をしました。赤・黄・緑のバランスの取れたこんだてになるために,毎日給食の先生方が一生懸命働かれていることも知ることができ,感謝の気持ちをもってこれからの給食を食べていこうという思いになりました。

(4年生の感想)

○赤の仲間をあまり知らなかったけど,今日の授業で納豆やお肉などが赤の仲間だと知れてよかったです。最初は,赤・黄・緑のバランスよくとれていなくて,少しかたよりがあったけど,村田先生のお話でバランスよく食べ物が選べていたので,これからもこの学習を活かして続けていきたいです。

「がんばるぞ!」「おー!」

25日に行われたなわとび大会。寒い中、多くの保護者の方に来ていただきました。2年生は、5年生に跳んだ数を数えてもらい、一人一人が、時間いっぱい記録にチャレンジしました。(前とび・後ろとび・かけあしとび・あやとび)一番、盛り上がったのは、大なわです。

これまで、体育の時間に、休み時間に、縄のリズムに合わせて入る練習をしてきました。少しずつ上手になり、「もっとたくさん回数を跳べるようになりたい。」と気持ちが出てきました。間をあけずに入ることができない友達の背中を押してあげる子どもたち同士の姿もありました。「がんばるぞ!」「おー!」と、みんなで気合いのかけ声をかけて、いよいよ本番です。結果、1回目は、157回、2回目は、126回でした。みんながんばりました。子どもたちへの応援や励ましの声かけ、ありがとうございました!!

N響が山西小にやってきた!

23日、NHKスクールコンサートがありました。NHK交響楽団の弦楽四重奏のプロの方の、その繊細で迫力ある演奏にみんな心地よく聴き入りました。本物に触れるっていいなあと思いました。

NHK NEWS WEB

熊日写真ライブラリー

地震発生!(訓練)

熊本地震を経験した私たち。「あの時、お父さんとお母さんがぼくたちにかぶさって守ってくれました。」、「台の下にかくれました。」と、当時のことを思い出している人もいました。「地震発生!」の放送に机の下に入り、防災ずきんで頭を守り、「揺れがおさまりました。避難してください。」の合図で速やかに行動して避難場所に移動しました。いつ起こっても身を守れるように訓練しておくことが大切です。全校児童真剣に訓練に取り組みました。

木育の授業がありました。

水曜日に木育の授業がありました。前半は、掛け時計の文字盤作りを行い、キャラクターや動物のイラストを書き込んだり、文字になる部分に木を貼り付けたりしました。作った掛け時計は、公民館や役場に寄贈されるということで、子どもたちは持ち帰れずに残念そうでしたが、西原村のいろいろな場所で、子どもたちの作った掛け時計が、これから先ずっと時を刻んでくれる事だと思います。

後半は、木についての講話があり、年輪から分かることや年輪の違い、木の表情について等、興味深い話がたくさんありました。また、木の断面にはたくさんの穴が開いていることを聞いて、実際にミニ顕微鏡で見て確かめました。私たちの周りにはたくさんの木がありますが、木の奥深さを感じた時間でした。