学校ブログ

汚れた手、でも美しい手

【校長ブログ】

今日、PTAで買っていただいた土を使って、パンジーの苗を植えました。

昼休みに毎日、いろいろなところで苗を植えているのですが、どこにいても子供たちが「校長せんせーい!」といって探し出してやってきてくれます。どこにいても探し出してやってきてくれるので、安心です。

今日は3年生・5年生・6年生がやってきてくれました。

一生懸命に作業をしてくれました。黙々と作業をしてくれました。

最後は、子供たちの手がとても汚れていました。でも、そんな手を一生懸命に作業に取り組んだ美しい手だと思いました。子供たちに声をかけました。「手は汚れたけれど、きれいな手だね。」と。

秋

【校長ブログ】

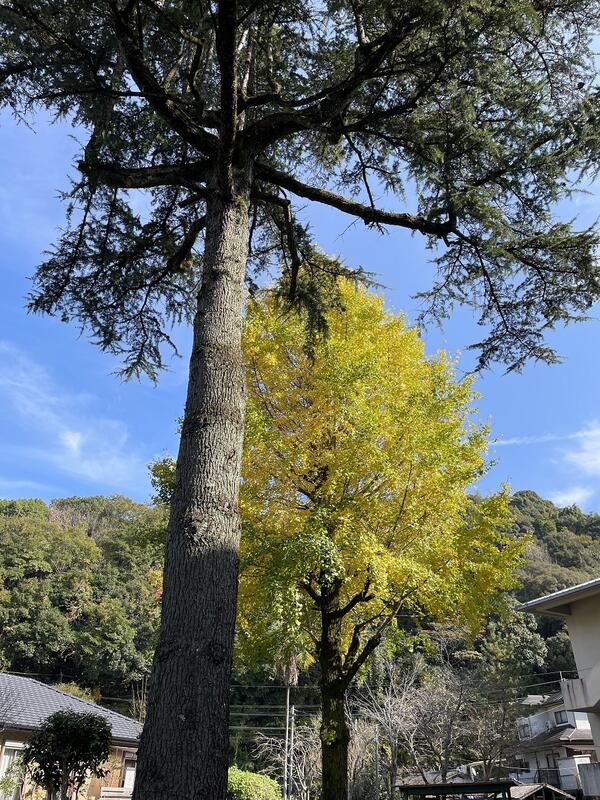

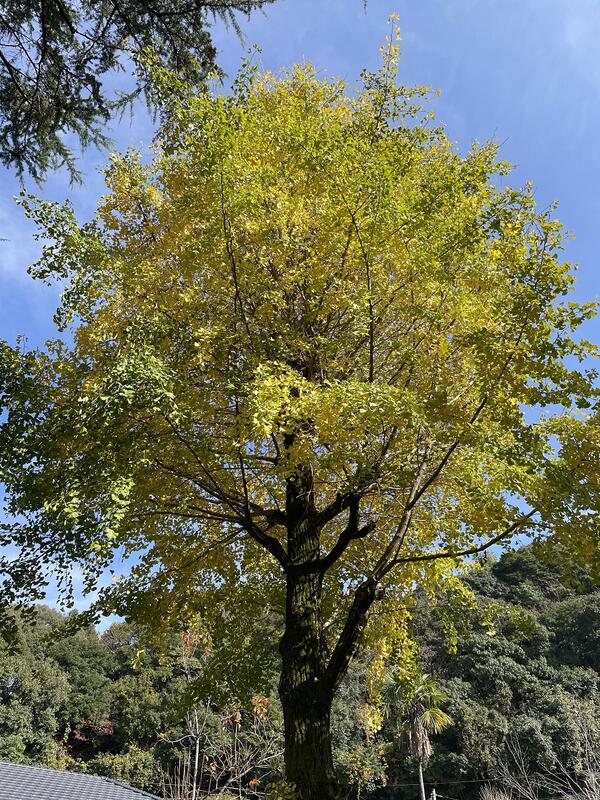

学校でも深い秋から冬への季節を感じます。

正門前の銀杏の木もすっかり黄色に色づき、毎日とんでもない量の落ち葉です。ヒマラヤスギからは毛虫のような種?が落ちてきます。

5・6年生も毎朝、ほうきで掃いてくれるのですが、それでも追いつかないくらいの落ち葉です。

気温も極端に寒かったり、とても暑かったり、体調の管理が難しい季節です。コロナやインフルエンザの流行が懸念される中、衣服の調節で体調を管理したいものです。

11月14日の週の朝のボランティア+あいさつ運動

【校長ブログ】

11月14日の週の朝のボランティア+あいさつ運動の様子を投稿します。私は西門で毎日経っているため、その近くの様子しか撮影できませんが、正門での6年生のボランティアがあることも忘れてはいけません。

今日のPTA読み聞かせ

【校長ブログ】

秋も深まってきましたね。

今日はさわやかな朝を迎え、PTA読み聞かせ活動が行われました。

ボランティアの保護者の皆様、ありがとうございました。

第76回 犬童球渓顕彰音楽祭「碑前祭」

【校長ブログ】

11月10日、第76回 犬童球渓顕彰音楽祭「碑前祭」がカルチャーパレス内犬童球渓先生銅像前で行われました。

郡市の小中学校を代表して、犬童球渓先生の母校である本校の6年生の子供たちが出席し、「旅愁」及び「故郷の廃家」の斉唱を行いました。

また、献花を中津留さんが行いました。

この前のブログの今日の一華は、その時いただいたお花を本校の田代教諭が生けてくれたものです。

郷土の偉人である犬童球渓先生の母校が、東間小学校であることにあらためて誇りを持つとともに、これからも本校の歴史、そのルーツに関心を寄せてみることも大切ではないでしょうか。

そして、これからもその本校の歴史を引き継ぎ、大切に作っていくことが大切だと思います。

犬童球渓先生の歴史は、人吉市のHP、次のアドレスからも知ることができますよ。

https://www.city.hitoyoshi.lg.jp/q/aview/95/14414.html