学校生活

「高齢者の祭典」で歌や踊りを披露

11月8日(土)、大矢野老人福祉センターで開催された「高齢者の祭典」に、中南小の3・4年生が参加しました。オープニングでは元気な歌声を披露し、続いて力強いソーラン節を踊りました。子どもたちの明るい笑顔ときびきびした動きに、会場からは大きな拍手が送られました。踊りの後には、参加者の皆さんに感謝の気持ちを込めて肩もみを行い、とても喜んでいただきました。子どもたちは達成感と充実感に満ちた表情で、「楽しかった」「またやりたい」と話していました。地域の方々と直接ふれあい、温かい交流を通して学びを深めることができた、心に残る貴重な一日となりました。

地域の皆様の支えに感謝 -車いすの寄贈と郵便局に作品展示-

熊本善意銀行様より車いすを寄贈いただきました。温かいご厚意に心より感謝申し上げます。いただいた車いすは、児童・生徒のけがや体調不良時、また行事などで大切に活用させていただきます。地域の皆様の支えに、改めて感謝いたします。

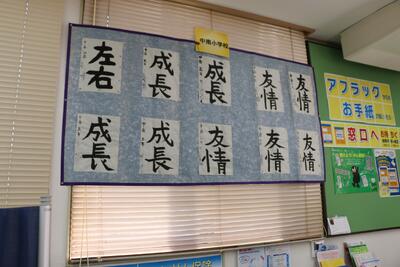

また、柳郵便局のご厚意により、児童の書写作品を展示させていただいています。日頃の学習の成果を地域の皆様にご覧いただける貴重な機会となりました。ご協力に心より感謝申し上げます。

熊本善意銀行様より車いすを寄贈していただきました。

柳郵便局に児童の作品を展示していただいています。

避難訓練(火災)

11月7日(金)、北消防署のご協力をいただき、火災を想定した避難訓練を行いました。「おさない・走らない・しゃべらない・もどらない」の“おかしも”を合言葉に、子どもたちは真剣に取り組んでいました。煙が充満した部屋を歩く体験や、消火器を使った消火体験、通報訓練を通して、火災の怖さや自分の身を守る行動について学ぶことができました。いざという時に落ち着いて避難できるよう、普段の学校生活の中でも「静かに話を聞く」「廊下はゆっくり歩く」などを意識し、安全な行動を身につけてほしいと思います。

1.2年生の見学旅行

1・2年生がSUNマリンバスに乗って校外学習に出かけました。朝から天候に恵まれ、子どもたちは市内のさまざまな施設を気持ちよく見学することができました。公共のバスを利用することで、乗車マナーや地域の交通について学ぶよい機会となりました。また、「林商店」での買い物体験では、お金の使い方やあいさつの大切さを実感していました。教室では得られない多くの学びがあり、子どもたちの表情もいきいきとしていました。ご協力いただいた「北消防署」「イコット」「林商店」の関係者の方々に心より感謝申し上げます。

北消防署 様

イコット

林商店 様

教育委員会による学校訪問

11月6日(木)、上天草市教育長の岩﨑様をはじめ、教育委員会関係者9名の皆様にご来校いただき、子供たちの学習の様子や教職員の指導の様子などをご参観いただきました。

授業では、どの学級の児童も真剣に学習に取り組む姿が見られ、大変嬉しく思いました。また、授業参観後の懇談では、今年度の中南小学校の教育活動の現状や課題等について情報交換を行い、学校経営に関して多くのご意見やご助言、そして励ましのお言葉をいただきました。

いただいたご意見を今後の教育活動のさらなる充実にいかしてまいります。ご多様な中、ご来校いただき、ありがとうございました。

貴重なご助言や励ましをいただきありがとうございました。

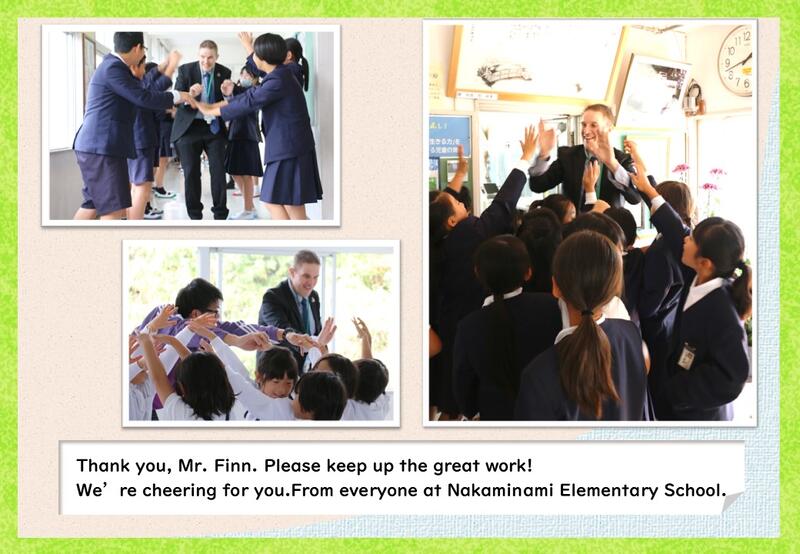

フィン先生!ありがとうございました!

今年4月から昨日(11月4日(火))までの7か月間、英語をわかりやすく、そして優しく教えてくださったフィン先生が、惜しまれつつお別れとなりました。フィン先生は、子どもたちに心のこもった素敵なイラストを描いてプレゼントしてくださり、教室をいつも明るくしてくださいました。これからオーストラリアに帰国され、新しいお仕事に挑戦されるとのことです。フィン先生の笑顔と思いやりに感謝しつつ、ますますのご活躍を心からお祈りしています。本当にありがとうございました。

「丸山様の菊」で華やぐ日々

今年も地域にお住まいの丸山様が、たくさんの立派な大輪の菊(大菊)をお持ちくださいました。さっそく廊下や玄関に飾らせていただくと、通りかかる子どもたちから「わあ、きれい」といった感想があがり、廊下が一気に潤いのある素敵な空間になりました。子どもたちの笑顔や声からも、菊の華やかさが伝わってきます。地域の方々の温かいご支援に感謝しつつ、季節の花が彩る学校生活の楽しさを改めて感じるひとときでした。

廊下が一気に潤いのある空間となりました。

思いやりの心を育む人権教育 ~4年生~

本日(11月4日(火))、人権擁護委員の皆様3名をお迎えし、4年生を対象に「思いやりの心を育む人権教育」の授業を行っていただきました。授業では、「いじめ」をテーマにした学校生活を描いたDVDをもとに、自分ならどう行動するかを考える学習活動が行われました。子供たちは登場人物の気持ちを想像し、自分の言葉や行動を振り返りながら真剣に話し合っていました。思いやりや相手を大切にする心について、改めて考える貴重な機会となりました。ご指導くださった人権擁護委員の皆様に心より感謝いたします。

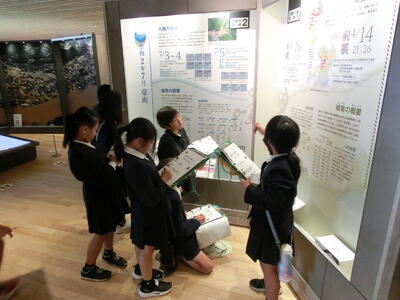

充実した3・4年生の社会科見学旅行

10月30日(木)、3・4年生が社会科見学旅行に出かけました。「県の防災センター」では、地震などの災害のときの対応について学習し、防災の大切さをあらためて感じました。「博物館」では県の歴史や貴重な展示物にふれ、多くの発見がありました。また、味噌や醤油作りで知られる「松合食品」では、職人の方々から伝統的な製法や工夫について詳しくお話を伺いました。

天候にも恵まれ、子どもたちは意欲的にメモを取りながら、目を輝かせて見学していました。教室を離れ、実際に見て、聞いて、感じることで得られた学びは、教科書だけでは味わえない貴重な経験となりました。

●県の防災センター

●博物館

●二の丸公園でおいしいお弁当

●松合食品

おいしい味噌汁をいただきました

とても充実した1日となりました

研究授業を行いました -2年生 国語-

10月29日(水)、2年生の国語科で研究授業を行いました。

物語の登場人物の会話や行動から、その思いを考える内容で、子どもたちは文章中の言葉に着目しながら真剣に考えていました。

考えを積極的に交流したり、タブレット端末を活用して考えを共有したりするなど、とても意欲的に学ぶ姿が見られました。先生方も熱心にメモを取りながら、真剣に授業を参観されていました。

今後は、先生方で授業研究会を行い、今回の授業について協議を深めることで、今後の授業力の向上につなげていきたいと考えています。

入学して1年半の2年生。学習に向かう姿から大きな成長を感じました。

5か月後が楽しみです -就学時健診-

10月28日(火)、次年度入学に向けた就学時健康診断を実施しました。保護者の皆様への全体説明では、教育委員会自立支援相談員の辻川先生より「就学までの子育ての工夫」について貴重なお話をいただきました。子供たちは、優しくお世話をしてくれた5年生と笑顔で交流しながら、少し緊張しつつも真剣に各健診に臨む姿が印象的でした。初めての学校体験を通して、成長を感じる一日となりました。5か月後、元気に入学してくる日を心から楽しみにしています。

炊きたてのつやつやご飯 -5年生調理実習-

5年生が家庭科の調理実習でご飯を炊きました。集団宿泊学習で飯ごう炊飯の経験をしていたこともあり、どの班も手際よく上手に炊き上げていました。炊きたてのご飯はつやつやで、香りもよく、のりやふりかけなどお好みの味つけでおいしくいただきました。今年の新米だったこともあり、子どもたちからは「とってもおいしい!」という声がたくさん聞かれました。食を通して実りの季節を感じる、温かい時間となりました。

「トラック&フィールドディ」

上天草市の陸上記録会が8月の大雨の影響で中止となりましたが、その代わりに学校で「トラック&フィールドディ」を行いました。4・5・6年生が合同で、玉入れや綱引き、借り物競走などに挑戦し、笑顔と歓声が校庭にあふれました。全身を使って思いきり体を動かし、仲間と協力する楽しさを感じることができました。記録会が中止となったのは残念でしたが、子どもたちにとって思い出に残る楽しいひとときとなりました。

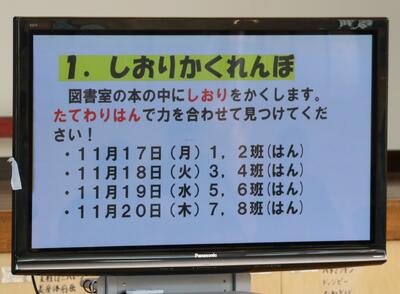

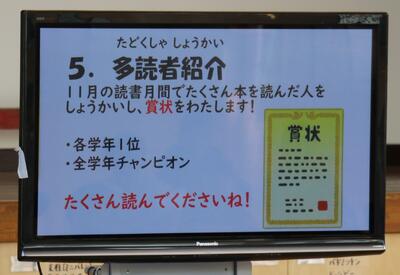

児童集会 -図書委員会-

児童集会で図書委員会が「読書の秋」をテーマに、「絵本の読み聞かせ」や「しおりかくれんぼ」など、多彩なイベントを紹介しました。子どもたちが楽しみながら読書に親しむ工夫が満載です。これからも読書の魅力を広げ、豊かな心を育んでほしいと思います。

感想には「いりいろなイベントに積極的に参加し、本に親しみたい」という発表がありました。

ミシンも上達しました。-6年生家庭科-

家庭科の授業では、6年生がミシンを使って作品作りに取り組んでいます。はじめは戸惑っていた玉結びや玉留めも、繰り返し練習するうちに上手にできるようになり、今では自信を持って作業に取り組んでいます。ミシンの扱いもだんだんと慣れ、丁寧に縫い進める姿が見られます。児童同士で教え合ったり、困っている友だちに声をかけたりするなど、協力し合う姿もとても素晴らしいです。完成が今から楽しみです。

「モリンガ茶」をいただきました。

今年も(株)アマーサ・天草モリンガファーム様(取締役会長 四方田様)より、「モリンガ茶」をいただきました。例年、モリンガ茶を頂戴しており、11月頃から1月頃までの期間に、風邪予防のためのうがいなどに使用させていただいています。「モリンガ茶」には多くの優れた栄養成分が含まれており、飲用するのが最も効果的とのことです。本当にありがとうございました。

「くまもと教育の日」公開授業を行いました

10月17日(金)、本校では「くまもと教育の日」に合わせて、道徳と学級活動の授業を公開しました。1年生から5年生までは、道徳教育用郷土資料『熊本の心』や、熊本地震に関する教材『つなぐ』を使って授業を行い、ふるさと熊本の良さや、人とのつながりの大切さについて考えました。子どもたちは、自分の思いや考えをしっかりと発表していて、とても頼もしい姿が見られました。6年生は、学校医の何川先生を講師にお招きして、「薬物乱用防止教室」を行いました。薬物を使うことの危険性や、自分の命を大切にすることについて、医師の立場からわかりやすく教えていただきました。この日は、保護者の皆さまだけでなく、学校運営協議会の皆様にも授業を参観していただきました。子どもたちの真剣な学びの様子に、温かいまなざしを向けていただき、大変ありがたく感じております。お忙しい中ご来校いただいた皆さま、ありがとうございました。これからも、地域やご家庭と力を合わせながら、子どもたちの健やかな成長を支えてまいります。

6年生は、何川先生から薬物のことについて学びました。

学校運営委員会の皆様にも参観していただきました。

学校運営協議会の皆様から、ご意見やご感想をいただきました。ありがとうございました。

新しい児童用PC、ありがとうございます。

昨日(10/7)、新しい児童用PCが市の教育委員会から届き、早速授業で使ってみました。子どもたちは「すごい!」「楽しい!」と大喜び。ICTの力で、学びがもっと深く、楽しくなりそうです。これからも効果的に使いながら、子どもたちの学力アップにつなげていきたいと思います。素晴らしい環境を整えてくださった皆さま、本当にありがとうございます!

ハロウィンをイメージしたアレンジメントができました

出張フラワーアレンジメント教室「花育活動」が、6年生を対象に行われました。今年度も講師として、地元・大矢野町の「フラワーショップとがお」より栂尾先生をお招きしました。教室では、大矢野で育てられた立派な花々や、「フロックスフェイス」という不思議な形の黄色い植物などを使い、ハロウィンをテーマにしたフラワーアレンジメントについて、わかりやすく教えていただきました。参加した児童全員が、それぞれに素敵なアレンジメントを作り上げることができました。今回の体験を通して、これからもっといろいろな花に興味を持ってくれることと思います。

お忙しい中、ご指導いただき、本当にありがとうございました。

友情を深めた集団宿泊教室

集団宿泊教室を通して、子どもたちは集団の一員としての自覚を持ち、互いに協力しながら行動する姿が見られました。普段の学校生活とは異なる環境の中で、助け合いや思いやりの心が育まれ、1年後、中学校で共に学ぶ仲間としての絆が深まりました。班活動や共同作業を通じて、多くの学びと成長があり、友情を深める貴重な機会となりました。今後の学校生活にも、この経験を活かしてくれることを期待しています。

熊本県教育情報システム登録機関

管理責任者 校長 中本 青志

運用担当者 松尾 沙織

(小幡真子選手)