2022年9月の記事一覧

黄色い帽子の使い方・・・

「黄色い帽子」といえば小学校では1年生。登下校時は、黄色い帽子が目につき、交通安全にもつながっています。

昼休みの校舎横の芝生広場では、よく1年生の子ども達が鬼ごっこなどをして遊んでいますが、今日は、虫かごを持った一年が虫とりに汗を流していました。「虫取りあみ」のかわりに使っていたのが「黄色い帽子」!。黄色い帽子をパッとかぶせては、のぞき込み「あー逃げられた!」「私の虫~まてー」と楽しそうです。

尋ねると、生活科の学習のためとのこと。さすが1年生、昼休みも楽しみながら(遊びながら)学習中でした。

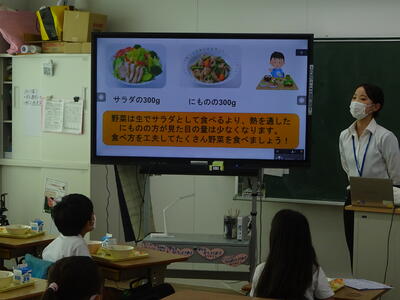

食に関する指導(実習生)

今週(5日)から5日間、管理栄養士の実習として尚絅大学から高木さん(西南中出身)と今村さん(合志中出身)の2人が実習を行っています。栄養教諭の橋本先生が直接の指導等を行っていますが、午前中は給食調理場、給食の準備等は、3年3組と4年3組で給食指導を中心に行っています。

今日は、給食前の時間を使い、2人がそれぞれのクラスで食に関する指導の実習を行いました。

今村さんが3年3組で、魚をメインのお話です。色々な魚あてクイズに始まり、「魚を食べて元気になろう」をテーマに、魚を食べると血液がサラサラになって病気の予防にもつながることを自作の紙芝居で、子ども達に分かりやすく話をしてくれました。

また、高木さんは3年3組の子ども達に「野菜」をテーマに行いました。野菜についてのクイズで子ども達は持ち上がり、1日の必要な野菜の量「約300グラム」がしっかりと記憶に残ったようです。今日の給食「たぬき汁、冬瓜と豚の煮物、麦ごはん、ゆかりちりめん、月見団子」では、野菜が「100グラム」。今日は、家であと「200グラム」!と確認してお話が終わりました。

子ども達にとっても大学生(実習生)と接することができることは、将来にむけての選択肢を増やす一助になるのではと思います。6日が臨時休業となったため、来週月曜(12日)まで実習となります。

5年生集団宿泊教室その4 昼食を調達!

5年生集団宿泊教室2日目、6時半に起床し、7時から「朝のつどい」です。山のちょっとだけ肌寒さを感じながらも晴天の中で、5年生のみんなできっと気持ちのよい「朝のつどい」ができたのではと想像しています。

朝食をとって、身支度を整えて、川遊びグループ(1・2組)とフライングディスクゴルフ班(3・4組)に分かれて活動です(終了後、入れ替えて活動)。川遊び班は、活動場所となる川まで移動です。川ではニジマスのつかみどりに挑戦、さらにはとったニジマスを自分でさばいて串焼きにします。昼食は、まさしく自分で調達?!です。どうだったかは、ご家庭でも聞かれてみてください。

フライングディスクゴルフは、敷地内に設置されたゴールにディスクを投げていれていくゲームです。敷地内を移動しながら班で楽しんだようです。

この後、菊池自然の家に帰り、15時15分から「退所式」を行い、15時30分に現地を出発、16時30分頃に学校到着の予定です。解散は16時45分を予定しています(交通事情により前後する場合もあります)。

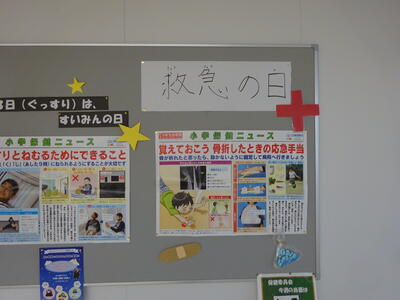

救急の日(9月9日)

今日は9月9日です。保健室前の掲示版には「救急の日」と掲示されています。子ども達のケガや体調がすぐれないときなど、学校では、保健室(養護教諭)という場が大きな安心感につながっています。

昨日(8日)から1泊2日の5年生集団宿泊教室の引率に保健室の山下先生が出張のため、小学校の保健室は閉まっています。その間は、職員室にも救急セットが置かれ、担任などの他の先生方で対応をしていきます。

しかし、本校には合志楓の森中もあり、中学校の養護教諭の橋爪先生がおられることで、さらなる安心感があります。この二日間にも橋爪先生に数名の小学生のケガなどの治療や対応を行ってもらっています。

いろいろなところで小中の連携をとっていますが、その一つです。

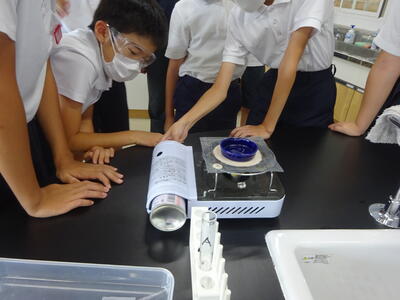

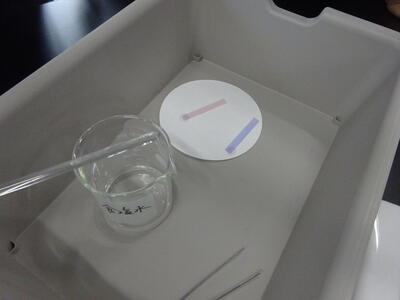

妥当な考えをつくりだす(6年生)

今年は、6年生3クラスの理科は、2組の杉本先生が教科担任として担当しています。今、学習しているのは「水溶液の性質」という単元です。

理科室では、6年生が観察や実験を繰り返しながら学習を進めています。今回は、5つの水溶液(食塩水、炭酸水、うすい塩酸水、アンモニア水、重そう水)を溶けている物(気体、固体)に着目して、それぞれの性質の違いを調べていく学習です。

まずは、「見た目」「におい」で5つの水溶液を比べます。見た目が変わらず、無臭のものも多く、見分けがつきません。

次の時間には、「加熱」して5つの水溶液を比べます。ガスコンロ、蒸発皿など実験器具の使い方や注意事項(安全面)も合わせて学習していきます。熱して、蒸発皿に物質が残るものと何も残らないものががあることが分かります。

3時間目には、酸性・中性・アルカリ性で5つの水溶液を比べます。「リトマス紙」を使った実験です。

これらの観察や実験をとおして、5つの水溶液の性質や働き違いを多面的に考え、より妥当な考えを導きだしていきます。こうした学習をとおして、理科だけでなく、様々な問題解決の力をつけていきたいと思います。

5年生集団宿泊教室その3(デジタルデトックス)

夕食、入浴を終え、子ども達は、就寝のためのベッドメイキング?!を行っていました。枕カバー、敷布団のシーツ、掛布団カバーを自分で整えていきます。多くの子ども達が初めての体験だったかもしれません。

日中の活動で疲れているかと思っていましたが、みんなで初めての「おとまり」にテンションは高めで、まだまだ元気でした。

1日目最後の活動は「ナイトゲーム」。反射板を懐中電灯で照らしながら、いくつか設置された指令文を確認しながらゴールを目指していきます。

夜の屋外での活動のため、勤務を終えた7名(佐賀先生、岡田先生、桑原先生、宮田先生、岩田先生、山下先生、杉本先生、昨年度までおられた庭木先生)の先生方もかけつけて、助っ人として子ども達をサポートしてくれました。

集合した広場には、満月前の月が正面に見られ、ほどよい風もあり、ナイトゲームにはもってこいの状態です。約2キロの暗闇の中、虫の声を聴きながら、時には驚きながら、時には友達の足元をライトで照らしお互いに声をかけながら、夜の自然を堪能しました。

日常生活では、テレビやゲーム、スマホなどを使っている時間帯かもしれませんが、そうした機器もない夜は、子ども達の間では、何気ない会話が弾んでいるようでした。こうした時間や体験は、ある意味、新鮮で楽しんでいるようでした。22時には消灯、明日は6時半起床です。おやすみなさい。

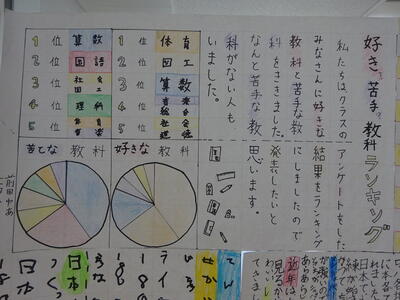

壁新聞(4年生)

4年1組の教室前に、夏休み前に国語での学習をもとに総合的な時間で作成した壁新聞が掲載されています。班員で手分けをして作成したものが班ごとの新聞としてまとめられたものです。授業や総合で学習した内容などのテーマをもとに、子ども達が考えて作成をしたとのことです。図や絵、グラフと文章で分かりやすい記事となっていて見応えのある新聞となっています。

昨年度は、合志楓の森中学校が熊日の壁新聞コンクールで入賞していますが、将来が楽しみな4年生の壁新聞です。

5年生集団宿泊教室その2

今日最初の活動「Qハンティング」を終えて屋外でフライづくり弁当での昼食。木陰を見つけて班ごとに食べていました。

おなかを満たした後の午後の活動は「ハイキング」です。自然の家近くには、標高657mの観音岳がありますが、今回のコースは「観音岳ハイキング冒険コース」です。観音岳頂上まで行くコース(約8キロ、4時間)ではありませんが、観音岳を周遊する約3時間のコースです。午後1時に自然の家を出発して、午後4時30分頃の到着を目指します。みんなでゆっくり歩きながら、自然を堪能してほしいと思います。

5年生集団宿泊教室その1

予定よりやや遅れましたが、9時半前に熊本県立菊池少年自然の家に無事、到着しました。天気にも恵まれ、所員の方のお出迎えの中、体育館での入所式を行いました。

入所式後、各部屋に移動して、活動の準備、午前中は「Qハンティング」です。

菊池少年自然の家は、その名のとおり自然の中にあり広大な敷地を有している施設です。「Qハンティング」とは、この敷地の中を渡された地図と写真をヒントに、20のポイントを探しながら、ポイントにあるクイズを解いていくゲームです。数名のグループ単位で行うゲームで、地図の読み取りや写真から場所の判断、班で知恵や力を出し合いながら協力していけるかも大切な要素のなっていきます。活動の後は、おいしい弁当が待っています。

*写真は今回の団長の米澤教頭先生から送られてきたものです

5年生集団宿泊教室出発

今日から1泊2日の日程で5年生が熊本県立菊池少年自然の家での集団宿泊教室に出発しました。朝からリックサックに大きなバックを背負っていながらも楽しそうな表情で登校してくる5年生。5年生の教室には「気持ちのよいあいさつ」「時間厳守 5分前行動」「責任ある行動」が掲示されており、5年部として学校生活の中で意識してきていました。今回の集団宿泊教室では、その実践編です。

今日は、屋外でのQハンティング、ハイキング、夜にはナイトゲーム、明日は川でニジマスとり、ふれイングディスクゴルフとなど2日間で野外活動を行う予定です。

現在の6年生は新型コロナの影響で5年生での集団宿泊教室は中止となりました。久しぶりの集団宿泊教室で、楓の森小としては初めてとなります。朝から、校舎前に並んでいるバスを見た1、2年生の子ども達は、「いいなー」「ずるーい」といったうらやましがる?声も聞かれました。

2日間で色々な経験や体験をした5年生の帰りを待っています。

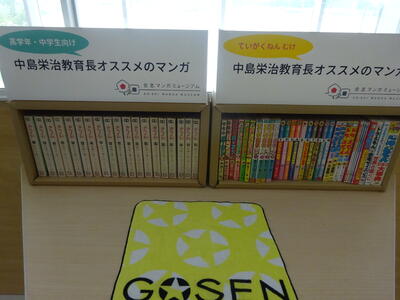

図書室前で立ち読み?

今日は、図書室の堀田先生が不在のため図書室は閉室です。それでも本が読みたい子ども達が、休み時間に図書室入り口にある返却棚に返却してある本をむさぼるように読んでいる姿が見られます。先生が不在の時に閉室となることは仕方ありませんが、図書室での読書を楽しみしている子ども達がいることはとてもうれしいことです。

しかし、図書室前廊下のマンガミュージアム出張所コーナーは、相変わらず人気で休み時間には多くの子ども達が訪れています。夏休み期間中にマンガミュージアムの方が入替を行っていただきました。「夏目友人帳」「カムイ伝」「ドラえもん」「鬼滅の刃」「七つの大罪」や宮崎駿さんのシリーズを読むことができます。

議題は「人」?!

4年2組(桑原先生)の教室では、学級会が行われていました。議題は「人」。議題が「人」?とはどんな学級会なのかと思い参観しました。それぞれがシートに書いた考えをみんなで共有していく場面では、「保健室の先生は、ケガをしたときなどに優しくしてくれる。いろんな話を聞いてくれる」「図書室の先生は、色々な本を紹介してくれる」「校長先生は転校してきた時に話をしてくれて楽しくなった」などの発表が続きます。司会の子どもがうまく進行し、記録の子どもが意見や黒板にまとめていきます。

授業後に子ども達に聞くと、国語の授業「学校について紹介することを考えよう」の一貫で、来年入学する新1年生に紹介することを話あっていたとのことでした。これまで「教科」についても議題にしたそうです。

新1年生もこんなお姉ちゃん、お兄ちゃんがいると安心だと思います。

外はビュー!!ビュ~!!

台風11号接近のため、今日(6日)は臨時休業(休校)となりました。未明から強風の音が鳴り止まない状況でしたが、九州北部を通過後も吹き返しの風の音が、「ビュー!!ビュ~!!」と校舎内まで響き渡っています。

シンボルツリーの校舎前の「楓」の木も西からの風に大きく揺られていますが、しっかりと根を張り耐えています!

昨日の下校前には、各教室では窓側の机や電子黒板などを中央によせ、全てのカーテンを閉めるなど台風対策を行いました。現在のところ、大きな被害は見られません。今日は、外出は控えて自宅で過ごしましょう。

伸びたかな?(身体測定)

今日と明日で定期的な身体測定を行っています。今日は3年、4年、5年生、明日が1年、2年、6年生です。通常は、クラスごと保健室に子ども達が移動して行いますが、コロナ禍の中でもあり、本校では、教室前の廊下に身長計と体重計を移動して測定を行っています。非常に効率的な方法です。

「伸びたかな~」と子ども達は興味があるようです。小学生はまだまだ成長期、4月の測定から3~4㎝も伸びている子どももいました。測定結果は、保健だよりに個別掲載してお渡しします。(本日実施分は配付済みですので、ご確認ください。)ほけんだより 9月号 (身体測定掲載版).pdf

プールスティックを早速活用(体育)

夏休み中に職員研修に体力向上研修(ブログはこちらから)を行いましたが、早速、各学年の体育の授業で活用しています。特に、プールスティックは棒状で、そのまま活用することもできますが、カットしてボールに加工することもできます。発泡ウレタンのため、当たっても大丈夫のため室内で使用することもできるなど、様々な応用がききます。

2年生の体育授業の中で、プールスティックで作ったボールを使った的当てや投げる練習をしていました。遊びの中でも「投げる」という場面が少なくなったこともあり、体力テストでも「ボール投げ」は、本校でも各学年とも県平均またはやや下回る結果となっています。「投げる」動作を体で覚えるためにも低学年からこうした活動を授業で行っていくのは大事だと思います。体力テストの結果では、他にも「握力」で県平均を下回っているため、体育の授業だけではく、様々な場面で意図的に活動等を取り入れていきたい考えています。

もっと聴きたいな~

子ども達は「東京nanairoアンサンブル」のコンサートを昨日、鑑賞しましたが、今日は、同コンサートが合志楓の森中でも行われます。昨日に引き続き、体育館からは朝からリハーサルのここちよい演奏が歌が聞こえ、いつも以上に気持ちのいい朝を迎えることができています。

リハーサルの途中、1年生の子ども達がお礼のお手紙を渡しに来てくれました。他学年の感想やお手紙も演奏者に渡されていますが、初めての生演奏に子ども達それぞれの思いを持ったようでした。「もっと聴きたいな」という感想も多く見られました。

カラー舗装(通学路)

現在、合志市で御代志土地区画整理事業と道路事業が進められていますが、先行して歩道や道路が整備されつつあります。合志市役所の関係課や教育委員会と児童生徒の安全な通学路整備についても事前協議を行いながら整備が進められています。

関係機関に自動車が進入するために、歩道を横断する箇所には、カラー塗装され、視覚的に運転者にも意識できる状態ととなりました。これまで懸案だった箇所もより安全な通学路となっています。

今後も本校周辺の道路については、合志市で整備計画が進められる予定です。PTAでも通学路については、要望等をしていただいており、今後も安全で安心な通学路を関係機関と協議していきたいと思います。

東京nanairoアンサンブル コンサート

2時間目に1・2年生、3時間目に3・4年生、4時間目に5・6年が体育館で文化庁復興事業公演で「東京nanairoアンサンブル」の方々によるコンサートを鑑賞しました。

ヴァイオインは矢野翔さん、オーボエは七滝英貴さん、ヴィオラは加藤揚啓さん、チェロは石垣博志さん、ピアノは木戸俊輔さんと歌手の雨宮知子さんの6人によるコンサートです。チェロの石垣さんは熊本在住ですが、他の方々は東京でプロの演奏家、歌手として活動をされいる方々です。また、ヴァイオリンの矢野さんは、合志南小、合志中出身のヴァイオリニストで、今回は地元に里帰りとなりました。また、オーボエの七滝さんは、映画「千と千尋の神隠し」を演奏された方で、生での演奏に子ども達も聴き入っていました。終了後「家に帰って、ジブリ映画をみよう!」と言いながら帰る子どももいたほどでした。

クラッシックや日本の童謡、アニメソング(「アイネクライネナハトムジーク」「ハンガリー舞曲第5番」「崖の上のポニョ」「星に願いを」「合志楓の森小学校歌」「村祭り」「夕焼け小焼け」「ふるさと」「残響散歌(鬼滅の刃)「虹」などを演奏)など低・中・高学年それぞれのプログラムでのコンサートでした。曲名の由来や時代背景も分かりやすく説明していただき、また、楽器の紹介では、「ヴァイオリンの弓は馬のしっぽの毛でできるよ」との紹介に、「えー」「おー」とナイスなリアクションの子ども達で、体育館内は終始和やかな雰囲気のコンサートとなりまいた。

45分間の短い時間でしたが、プロの演奏家・歌手の方々の「本物」の音色や歌声にふれることができ、子ども達にとって、とてもいい時間となりました。

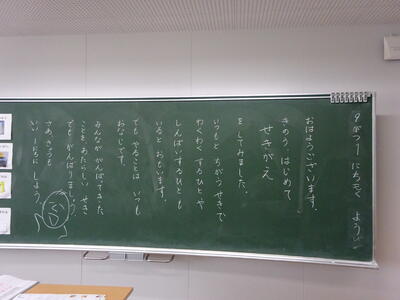

「せきがえ」ってなに?

保護者の皆さんも小・中学校時代に定期的に行われてた「席がえ」には、色々な思い出があるのではないでしょうか。「仲良しの友だちと近くになりたい」「席替えで仲良くなった」「うしろの席がいいな」「先生の近くがいいな」「今度は誰の隣になるかな」など、多くの子ども達にとっては、ちょっとワクワクする教室内のイベント?!の一つかもしれません。

入学してすぐの1年生は、学校生活に慣れたり、勉強したりしやすくするために、しばらくは名簿順での席ででした。入学後、4か月ほどがたち、前期前半の終わり頃から1年生のクラスでも「せきがえ」が行われています。

3組(田上先生)で「せきがえ」をしたときには、子ども達から「せんせい、せきがえってな~に?」と子ども達から疑問の声があがったそうです。1年生の子ども達にとっては、「せきがえ」も初体験。この「せきがえ」も子ども達にとっては、当たり前となり、楽しみの一つになっていくことだと思います。

5組(岩田先生)の今朝の黒板には、昨日の初めての「せきがえ」についてのメッセージがかかれていました。