2022年5月の記事一覧

教育実習生

今日(30日)から6月3日(金)までの2週間、大学4年生2名が教育実習を行います。森田実夢さん(西合志南小出身)は6年2組の岡田先生の学級で、北村麻琴さん(西合志東小出身)は5年2組の後藤先生の学級で実習を行っていきます。さっそく1時間目には、実習生の自己紹介と学級の子ども達との交流会が行われていました。子ども達からは実習生にいろんな質問をしていました。子ども達にとっても10年後の自分を想像するいい機会にもなるのではと思います。

運動会開催です

朝6時すぎの運動場では、すでに先生方がライン引きや道具などの運び込み作業をしている姿が見られます。本校第2回目となる運動会は予定どおり8時20分から開会式を行い午前中開催します。天気は快晴。全校児童が一堂にかいして行う久し振りの運動会となります。午前中半日、お楽しみください。

運動会準備

明日の運動会に向けて、午後は5・6年生が運動会会場の準備をしてくれました。運動場の小石を拾って整備をしたり、それぞれの係の準備をしたりしている姿は、高学年の頼もしさを感じます。こうした学年を超えて準備などができるのも2年ぶりです。

中学校の教育実習生

昨日(26日)から楓の森中学校に教育実習に大学生が3名(養護教諭2名、中学体育1名)来られています。養護教諭の実習に来られている2名については、一部小学校の保健室でも実習をされることになります。詳細は、楓の森中HP(クリックすると関係ページにジャンプします)に紹介されています。

来週の30日(月)からは、本校にも教育実習生が2名(5年と6年で実習予定)が来られる予定です。

デジタルとアナログ!

明日の運動会を前に給食時間の放送で各団の団長からのあいさつがありました。

感染予防のため6年3組は今日は学級閉鎖でオンライン授業を行っていました。そこで青団(3組)の団長のあいさつは、放送室と団長をオンラインでつないで(タブレットをとおして)のあいさつとなりました。

放送委員がタブレットにマイクを向けてインタビューをしている光景は、デジタルとアナログのハイブリッド?!。6年3組担任の杉本先生のアドバイスもあったようですが、こうした事態に臨機応変に対応できる力は、これからの時代にはとても必要となってくると思います。

無事、青団の団長もタブレットごしにパワーを送れたようでした。

最後のしあげ

1年生の4時間目の音楽の時間。授業の最初には、明日、運動会種目の「チェッコリ玉入れ(プログラムNo.7)」の踊りの練習が行われていました。玉入れの間に1年生が音楽に合わせた踊りは、とてもかわいくて、見ている人が自然と笑顔になるほどです。3組の子ども達が練習しているときには、英語専科の塩山先生も見に来られるなど、観客も数名いて子ども達もノリノリで踊っていました。

明日の1年生の「チェエコリ」ダンスをお楽しみに!

てるてる坊主

先週から図書室のカウンターに色とりどりの「てるてる坊主」が置かれています。その数は、少しずつ増えています。司書の堀田先生に尋ねると、図書委員が28日(土)の運動会当日が天気になるようにと作ってくれたそうです。10日ほどまえの長期予報では、28日は「くもりのち雨」。現在は「晴れ」となっています。図書委員の「てるてる坊主」の効果がでたようです。

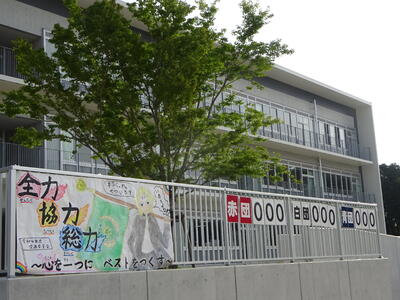

運動会スローガン

今年の運動会スローガンは「全力 協力 総力 ~心を一つにベストをつくす」です。企画委員会が各クラスからだされた案をもとに決まりました。昼休みや放課後を使って企画委員会が広用紙にイラスト入りでスローガンを作成してくれました。

今日の昼休みには、企画委員が各クラスをまわりスローガンを周知し、昼休みにはホールでスローガンのお披露目がありました。運動会当日は、シンボルツリーの楓の木の下に掲示されますので、ぜひご覧ください。

技術科を先取り学習

6年生の家庭科は中学校の小山先生が乗り入れ授業をしてもらっています。今日は、小山先生がお休みだったため、中学校の井上先生が急きょ1組の授業を行っていただきました。井上先生は技術科の先生で、楓の森中のICT教育を先進的に進めてられている先生です。パソコン室を使って、「タイピング」や「プログラミング」について専門的なことを分かりやすく丁寧に説明して授業を行われていました。子ども達も中学校の技術をちょっとだけ先取り学習でき、意欲的に学習していました。

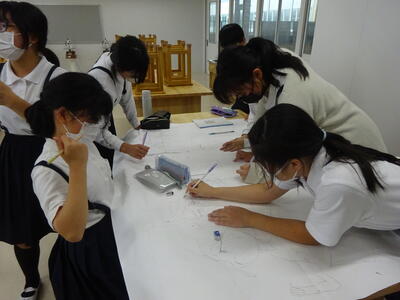

シンボルフラッグ完成!

6年生のシンボルフラッグ係が、連休明けから制作をしていた赤団・白団・青団の団旗(シンボルフラッグ)が完成しました。現在、ホールに掲示されています。下書きから彩色など昼休みや放課後つかって約2週間かけた大作となっています。運動会当日は、各団ののシンボルフラッグとなります。

朝から頭の体操

4年1組教室の黒板では、登校してきた子ども達数人が黒板に集まり、マグネットを動かしながらやっています。子ども達に菊と、担任の宮田先生が出した問題にチャレンジしているとのこと。「あーでもない、こーでもない・・」と悪戦苦闘しながらも楽しみながら取り組んでいました。

数学が専門の宮田先生は、休み時間などに子ども達が楽しみながら取り組める問題をよく出されています。朝から頭の対応をして、授業にも集中できるのでは?!と思います。

運動会予行練習

28日(土)の運動会に向けた予行を1時間目から3時間目に行いました。昨年は、学年別での開催だったため、全校児童が運動場に一堂に会するのは開校以来初めてとなります。広い運動場に760名ほどが集まった光景は「ザ・運動会」といった感じがします。

今日は、各競技の入退場の動きや位置の確認、係の動きの確認が主な内容ですが、アタフタとなっている状態も大事な経験の一つだと思います。2年間、全校児童での運動会は開催されていないため、集団の中でしか学べないものも大切にしていきたいと思います。運動会当日を楽しみしていてください。

係活動にも注目を

6時間目、運動会当日の係の打合せ会がありました。係によってはすでに活動を始めているものもありますが、これから運動会当日までに準備をしていくことになります。「進行」「放送」「出発」「決勝」「準備」「招集」「記録・採点」「救護」「装飾・児童」「応援団」「ライン」「保護者誘導」の12の係に5・6年生と一部4年生(5・6年生が競技中の補助として)が担当していきます。

係は、運動会がスムーズに進行するためには、かかせないものです。5・6年生を中心にそれぞれの役割を果たしていきます。運動会当日は、こうした係活動の子ども達の行動にもぜひ注目してご覧ください。そして、子ども達の活動に励ましの言葉をおかけください。

力強い走り!

運動会では、全学年で徒競走があります。1・2年生は50m走、3・4年生は80m走、5・6年生は125m走です。5時間目に2年生が50m走を練習していました。2年生は、昨年度も1年生で50m走でした。1年生の時は、時折、左右に振られながら懸命に走っていた印象でしたが、2年生となり、走りも力強くなり、ゴールめがけて一直線に走ってくる姿に成長を感じます。運動会では、それぞれの学年の走りにも注目してください。

本番さながらに

4時間目の運動場では、6年生が「ソーラン節」の練習に励んでいました。運動場で隊形を組み、法被をまとって踊るのは、今回が初めてです。5年生だった昨年度、6年生(現中1)が踊っている姿を見て「かっこいい」「踊りたいな」と煎っていた6年生が、思いっきり踊っていました。

何度から練習していくうちに、かけ声もだんだんとそろってきて、「6年団!!」という感じになってきていました。

明日は、運動会予行。21日(土)本番は、下級生や保護者の方々に頼もしい6年生の姿を見せてくれることを期待しています。

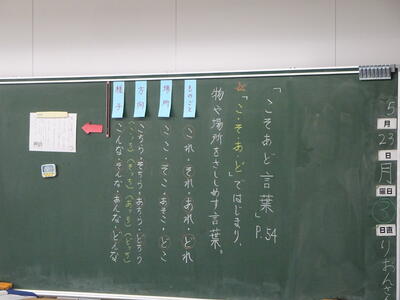

こ・そ・あ・ど言葉

「こ・そ・あ・ど」言葉は、小学校で学習したことを覚えている方もおられると思います。「これ」「それ」「あれ」「どれ」などの「指示語」ですが、3年2組(金澤先生)の国語で「こそあど言葉」の授業が行われていました。日常的に使っている指示語ですが、改めて学習をしていくことで、文章をより簡潔に表現したり、文と文との内容のつながりなどを分かりやすく表したりすることできます。3年生はで「接続語」も学習し、文章力アップを目指していきます。

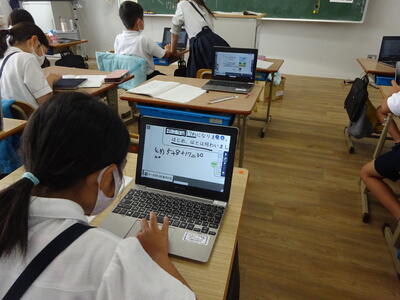

タブレットで考えを共有

3年1組(西方先生)の算数の授業では、電子黒板のソフトxSync(バイシング)の機能を使った授業が行われていました。先生から子ども達のタブレットに問題が送信され、子ども達はタブレット上に解答を記入していきます。それぞれの子ども達がタブレットに記入した解答を先生(電子黒板)に「提出(送信)」すると、子ども達の解答が電子黒板上にリアルタイムで表示されていきます。この後、それぞれの解答の仕方(考え方)をみんなで共有して学習を深めていきます。

この機能は他の学年では授業で活用されていますが、3年生の子ども達は、今回が初めてだったようです。これからいろんな授業でも活用されていくと思います。

卒業生の姿を間近で!

楓の森中の1年生を6年生で担任していた島田先生、後藤先生、宮田先生も休日返上で卒業生の体育大会を楽しみに来られていました。中1の全員リレーとニュースポーツ「アジャタ」をしている卒業生の姿を親が子どもを見るようなまなざしで見つめられていました。

同じ校舎内で過ごしているとはいえ、3人の先生方も今は小学校の別の学年の担任となり、卒業生の様子をじっくり見ることもないため、体育大会で頑張っている姿が見ることができるのは楓の森の良さでもあります。先生方からは「なんか急に大きくなったように感じる」と卒業してまだ2か月も経っていませんが、すっかり中学生!に成長した子ども達の姿にうれしさとさみしさの複雑だったようです。楓の森中体育大会の様子は楓の森中HPで随時更新されています(楓の森中HP関連ページにジャンプ)

楓の森中初の体育大会

昨年度は、コロナ禍の中で延期され最終的にやむなく中止となった合志楓の森中学校の記念すべき第1回体育大会が開催されています。

中学校のご厚意で希望する本校6年生は特別に観覧場所をもうけてもらいました。開会式前から6年生の子ども達はプログラムを手に中学生の競技を楽しみにしています。

中学校での体育大会の様子は、楓の森中HPに渕上校長先生がリアルタイムでアップされていますのでご覧ください(クリックすると楓の森中HPの該当ページにジャンプします)。

走順はエクセルで!

放課後、6年2組の子どもが担任の岡田先生のところにタブレットを持って確認にきていました。タブレットの画面には、運動会のリレーの走順がエクセルで作られていました。運動会でのリレーで走る順番の案を考えてエクセルで表にしたデータの確認にきたそうす。

このように、様々なソフト(プレゼンソフト、文書作成ソフト、表計算ソフト)を色んな場面で活用できている子ども達は楓の森小の自慢です。

どの本にしようかな?

5時間目、1年2組の子ども達が図書室でオリエンテーションを行っていました。2年生以上は、4月中にオリエンテーションを終え、本の貸し出しも行っていますが、1年生は5月に入って行い、今日の2組が最後で全ての学年のオリエンテーションが終わりました。

今、生活科で育てている「あさがおのほんをかりたよ」とニコニコ笑顔で話してくれる子どももいて、迷いながらも楽しそうに本選びをしていました。これからの9年間、いろいろな本に出会ってくれればと思います。

あかだん がんばれー!

昼休みに1年1組の子ども達がベランダから運動場に向かって「あかだん がんばれー!!あかだん がんばれー!!」と叫んでいました。子ども達が応援している運動場をみると、中学1年生が「玉入れ」の練習をしていました。

明日は、楓の森中学校の初めての体育大会(第1回)です。中学校1年生の団体競技は「玉入れ」(もちろん中学生バージョンにアレンジされているそうです)だそうです。

小学校1年生は、自分達もやる玉入れだけに、中学1年生の玉入れ、しかも自分の団(赤団)を応援したくなったようです。かわいい小学1年生です。

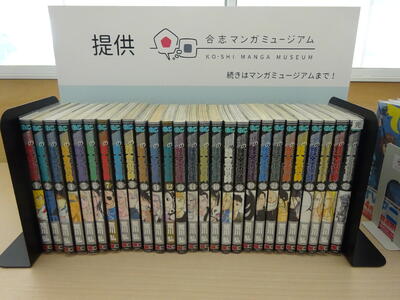

人気スポット マンガエリア

御代志にある合志市マンガミュージアムが希望する市内の学校に貸し出されるマンガミュージアム(出張所)。楓の森では、昨年12月に図書室前の廊下にマンガエリアを設置しました(学校ブログはこちらから)。昨年度までは、昼休み限定としていましたが、子ども達(小中学生)にも利用方法が定着したことから、4月からは廊下に常設して、休み時間にはいつでも読めるようにしています。

春休み中にマンガミュージアムからマンガの入替とさらに冊数も増やして頂き、用意している椅子が足りないこともあるほどのスポットとなっています。廊下の一部ですが、この空間だけは、マンガに集中!している空気が漂っています。

現在は置かれている主なマンガは、スラムダンク、七つの大罪、うしおととら、鉄腕アトム、プレイボール、鬼滅の刃、鋼の錬金術師など長年愛読されているものから最近のものまでの一部です。

法被に思いを込めて

6年生が運動会で披露する「ソーラン節」。本番では、法被を着て踊りますが、法被の背には子ども達がそれぞれの思いで選んだ言葉を漢字で書いています。

6年生による「ソーラン節」の踊りももちろんですが、子ども達が書いた法被の文字も楽しみにご覧ください。

運動会スローガン

運動会のスローガンは、各学級からだされた案を企画委員会で検討して決まりました。今年のスローガンは

「全力・協力・総力 ~心を一つに ベストをつくす~」

です。現在、企画委員会の5・6年生が昼休みや放課後を使ってスローガンの旗や周知のためのプレゼンを作ってくれています。昨年同様、子ども達へのお披露目が楽しみです。

異文化交流

5年1組の教室から楽しそうに歌っている声が聞こえていました。しかも英語の歌。教室をのぞくと、英語専科の合志小の塩山先生と一緒にALT(外国語指導助手)のラルフ先生が英語の授業をされていました。

昨年度までは合志市内の他の学校を担当されていたラルフ先生が、今年から楓の森小・中を担当されます。今日は、初めてということで、ラルフ先生がプレゼンを使って質問を交えながら自己紹介をされていました。家族や母国フィリピンの紹介など、子ども達から初めてしるフィリピンの食べ物や自然、生活に「おー」「すごーい」と声があがっていました。まさしく異文化交流でした。

もちろん、ラルフ先生は、すべて英語で説明、質問されていましたが、子ども達は、しっかりとリスニングできていました。子ども達もさすがです!

ライン引き

最近は、運動場でラインを引いている子どもの姿が朝のおなじみの光景となっています。運動会に向けて毎日、各学年が運動場で練習をしていますが、練習後は、トラックのセパレートラインはどうしてもうすくなっていきます。そのラインを朝に引いてくれているのが5年生の体育委員のようです。6年生は応援団の練習や団旗の準備のため、5年生が頑張ってくれています。運動会では、競技や演技だけではなく、準備など多くの子ども達が活動をしてくれています。

ちょっとさみしさを感じた日

今週末の21日(土)の体育大会の振替休業日のため、今日は楓の森中はお休みでした。数名の中学校の先生が午前中、少しだけ仕事をされていましたが、職員室も中学校側は消灯のままでシーンとしていました。もちろん3階の中学校教室にも中学生の姿はありません。特に、ここ数日間は体育大会に向け中学生が一生懸命に取り組んでいる姿があっただけに、小学生の元気な声だけでは少しさみしさも感じました。これも小学生と中学生が一緒にいるのが日常化したからこそかもしれません。

Let's楓スポーツタイム

昨年から体育委員会か昼休みに開催している、みんなで遊んだりする「Let's楓スポーツタイム」ですが、今年初めて開催されました。

今回は、「新体力テイストに挑戦してみよう!」をテーマにした内容です。今日は、1年生対象、明日から各学年を対象に開催されます。後藤先生がスポンジ筒を利用したボール(当たっても大丈夫なもの)を用意され、そのボールを使って5・6年生の体育委員が1年生に投げ方を教えていました。他の種目も1年生は楽しく練習ができたようでした。家庭で練習できるメニューはこちらをクリック

ふりかけの日

5月6日は「ふりかけの日」をご存じでしょうか。「国際ふりかけ協議会」(熊本市)から、「ふりかけの日」のPRもかねて、合志市の小学校の給食にふりかけの寄贈があり、今日の給食でふりかけがつけられていました。

国際ふりかけ協議会の「ふりかけの日」は次のとおりです。

ふりかけは、熊本の薬剤師 吉丸末吉氏が当時の日本人のカルシウム不足を懸念して、小魚を粉末にして味をつけ、ご飯にかけて食べやすくしたのが始まりと言われています。吉丸氏の思いを大事にし、国内外にふりかけを広めるために一般社団法人 国際ふりかけ協議会は、一般社団法人 日本記念日協会に吉丸氏の誕生日である「5月6日」を「ふりかけの日」として申請、認定されました。(国際ふりかけ協議会HP)

熊本で誕生した「ふりかけ」。子ども達も「ふりかけおいしい!」とご飯がすすんでいたようです。

概要訪問

午前中、合志市教育委員会の中島教育長、教育委員、教育委員会事務局の方々が訪問され、概要説明を行いました。これは、毎年、この時期に合志市教育委員会が市内の全小・中学校を訪問して、市教育委員会の方針の確認や各学校の現状、取組状況等について、教育委員会からの助言や意見交換を行い、教育活動につなげていくためのものです。

合志市教育委員会教育基本テーマ「未来を拓く心豊かな人材をともに育む」、学校教育努力目標「『志合わせて夢実現プロジェクト』を踏まえた小中一貫教育の推進」の具体化のために、本校で取り組んでいることについて説明を行いました。

コロナ禍の中、保護者の方々が学校に訪れる機会が減った事に対してや、現在、試行している2学期制での教育相談等の充実などについての助言などがあり、今後の教育活動にいかしていきたいと思います。

朝練

来週の運動会を前に高学年は準備をしています。今年の応援団は久しぶりに5・6年生で編制しています。今朝も赤団、白団、青団がそれぞれ練習をしていました。中には登校しながら演舞の動きを練習しながら来ている子どももいて、気持ちの準備もできてきているようです。

おいしいお茶

5年生から始まる「家庭科」。座学だけではなく、様々な実習もあり、家庭科室見学などを行った5年生の子ども達にとっては楽しみな学習の一つのようです。小学校と中学校の家庭科では、「家族・家庭生活」「衣食住の生活」「消費生活・環境」という大きく3つの学習を進めていきます。

今日は、4組が調理室で日本茶を入れていました。ガスコンロなど調理器具など調理の基礎を学習する一つで、今回は日本茶をいれていました。

お茶はペットボトル!が日常化している中、「湯飲み」や「急須」を初めて見たという子どももいて、改めてお茶の入れ方や急須の使い方などを学習していました。子ども達は思わず「いい香り!」とつぶやくなど、日本茶のよさを実感で来たのではと思います。お茶菓子のせんべいもあり大満足の子ども達でした。ぜひ、ご家庭でも復習?!をお願いします。

体育大会予行(中学校)

21日(土)の合志楓の森中学校初めての体育大会に向けて、今日は予行練習が行われています。朝から中学校は雰囲気がいつもと違い、体育大会予行モードのスイッチが入っていたように感じました。

全校生徒が運動場にそろうと迫力があります。

体育大会当日は、保護者の入場制限があるようですが、中学校のご理解により6年生の希望者のみ観覧できることになりました。詳細は6年生に本日プリント(中学校体育大会参観.pdf)を配布しますのでご確認ください。

開会式の練習

昨年度の運動会は、児童(6年生を除く)も保護者も学年全体の入替で実施しました。そのため、開閉開式は行わず、最初の競技学年だった4年生が「オープニングアクト」(第1回運動会ブログ参照)を学年独自に考えて行ってくれました。

今回は、低・中・高学年での実施となりますが、子ども達は全員が運動場で参観するため(保護者は低中高で入替)、開閉会式をおこないます。今日の昼休みに、関係する子ども達を集めて動きの練習が行われていました。1年生の「はじめのことば」、企画委員会の「国旗・市旗・校旗掲揚」「運動会テーマ発表」、応援団長の「誓いの言葉」、進行係の「競技上の注意」、体育委員長の「ラジオ体操」。これからしばらくは、学校での練習と自主練?が続きそうです。

心臓検診

今日は、1年生と4年生では心臓検診が行いました。定期の健康診断の検査の一つで、菊池医師会立病院から来て頂き実施しました。結果等については、後日、保健室からお知らせします。

朝から準備

今週末(21日)は、楓の森中の体育大会を控え、中学校では学年や全体練習が行われ体育大会モードとなっています。小学校でも再来週(28日)の運動会まで2週間、実質9日となり、本番の運動場を使った練習も始まっています。

今朝の運動場では、体育主任の後藤先生をはじめ、久末先生、岡田先生、桑原先生、杉本先生がライン引きをしていました。途中から6年生の子ども達も手伝いに入り、体育の授業がスムーズにできるように環境整備をしてくれています。先生方には勤務時間前で申し訳なく思いつつ、ありがたく思います。

小中合同 PTA愛校作業

21日(土)の楓の森中体育大会、28日(土)の楓の森小運動会を前に、小・中PTAが合同での愛校作業を7時から行いました。今回、急きょのボランティアでの募集となりましたが、多くの方々がご参加いただきました。

約1時間半ほどで3000㎏近くの草がでるほどの作業で見違えるほどの環境となりました。子ども達も環境が整った運動場を使って、思いっきり体育大会、運動会を楽しめると思います。ありがとうございました。楓の森中HPにも掲載されています(関連ページにジャンプ)。

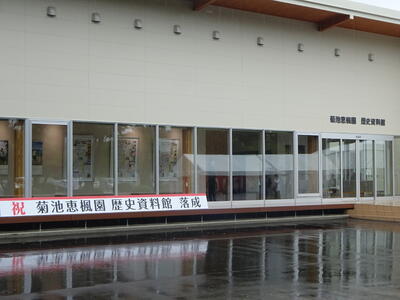

菊池恵楓園 歴史資料館

新聞でも紹介されていましたが、隣接する国立療養所菊池恵楓園の歴史資料館がリニューアルオープンしました。今日(13日)の午後に中学校の渕上校長先生と一緒に記念式典に参加させていただきました。蒲島熊本県知事、荒木合志市長をはじめ厚生労働省や福岡法務局の方々などの来賓の皆様、菊池恵楓園の箕田園長、入所者自治会の志村会長、関係者の方々での式典でした。

テープカット後に、歴史資料館内の見学会が行われました。「わたしはあなた あなたはわたし」をコンセプトに人と人をつなぐ資料館となっているとの話のとおりの展示や映像をまじえたものでした。本校が建設される前にあった菊池医療刑務支所も一部移設展示されています。2月に本校で行った自治会絵画クラブ金陽会の絵画などの展示もありました。また、昨年度、熊日壁新聞コンクールで受賞した合志楓の森中2年生が菊池恵楓園やハンセン病問題について取材し制作した壁新聞3作品の展示もありました。楓の森中でも紹介がされています(関係ページにジャンプ)

今後、職員や児童生徒での見学を行っていきたいと思います。

歴史資料館の見学は、菊池恵楓園歴史資料館のホームページから予約ができます。

グリーングリーン

図書室では、授業や季節、行事などに合わせて選書されたコーナーを司書の堀田先生が作られています。子ども達も学習していることや行事、季節にあった選書に思わず手がのびるようです。様々な企画をされる堀田先生ですが、新緑の季節に合わせて「緑」にこだわった選書のコーナーが作られていました。その名も「青々しい季節の青々しい本(単純に緑色の本を集めました)」。なるほど緑の本・・・。これだけあるんだなと驚きですが、新たな切り口で、また違った本にも出会えそうで、ワクワク感が高まります。

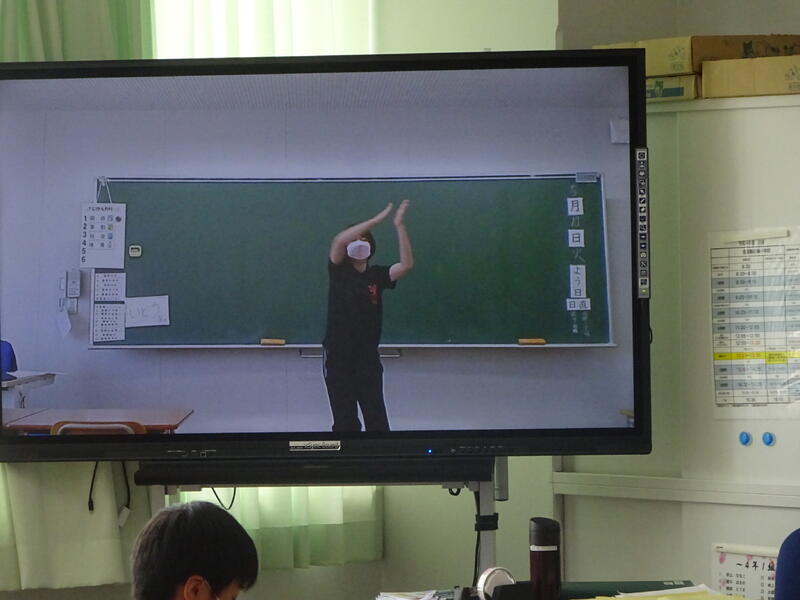

花笠音頭

運動会で踊る「花笠音頭」の練習を3年生が体育館で行っていました。ステージ上では桑原先生が動きを一つずつ確認しながら指導をされていました。本番に使う花笠も子ども達一人一人が制作中です。練習では、赤白帽を花笠に見立てて踊りの練習に励んでいました。

昼休み時間や朝の時間には、電子黒板に桑原先生が踊っている動画を見ながら練習をしている子ども達の姿も見られ、運動会モードになってきています。

鳥肌が・・

28日(土)の運動会に向けた練習が各学年で始まっています。

6時間目に体育館で「ソーラン節」の練習を6年生全員で行っていました。ステージ上で勢いよくおどっている杉本先生に負けないほどに、子ども達は生き生きとした踊りをしていました。今回が3回目とは思えないほどの勢いのある動きでした。昨年度は、6年生(現在の中1)が「ソーラン節」を踊っている姿を見て「一緒に踊りたかった」とつぶやいていた当時の5年生(現在の6年生)。そうした思いも踊りにはこめられているのかもしれません。

最後のまとめで、岡田先生が「鳥肌がたった・・」と言われたのは納得です。まだまだ練習は序盤、本番を楽しみにしていてください。

応援団始動

楓の森中はら来週21日(土)の体育大会に向け、練習が行われています。中学校の応援団の練習も放課後などを使って本格的に進められています。

今朝は、登校後の小学生が体育館で応援団の練習をしていました。昨年度は、6年生(現中学1年生)のみでの応援団でしたが、今年度は、5・6年生での応援団となります。6年生にとっては、初めての応援団で、そして5年生をリードしていくことになります。どのように成長していくか楽しみです。

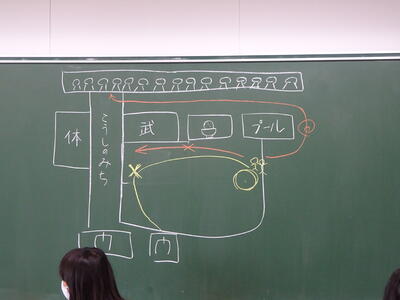

駐車場での安全について

昨年度から引き続き、駐車場内での児童生徒の安全確保のために降車場所や児童通路等について周知お願いをしています。

現在、朝から小・中学校の職員が駐車場内で周知を兼ねて交通整理を行っています。また、昨日の給食時間には、全校放送で児童生徒に向けに、駐車場内は児童生徒の通路として使わず、西側から校舎の間を通行するように再度確認をしました。各クラスでも黒板に図を示しながら担任から話をしています。

今年度から児童生徒数の増加に伴い、小中職員等の人数も増えました。駐車場内で100台近くの車と送迎の車が駐車場内で往来した際に、児童生徒を巻き込むような事故が絶対に起きないようにするためにも駐車場内でのルールについて厳守いただきますよう重ねてお願いします。駐車場についてのお願い.pdf

10万!アクセス(お礼)

昨年4月の開校とともに、正式に合志楓の森小学校ホームページとして開設して、約1年間で10万アクセスとなりました。保護者の方々をはじめ多くの方々に閲覧いただいていることに感謝いたします。

ホームページでは、可能なかぎり、日々の子ども達の様子や教職員の取組、学校の様子などを紹介したり、様々な情報やお知らせ等を行ってきました。

これらかも学校の様子や情報を提供していきますのでよろしくお願いします。

子ども達がつくるページ

今年度からホームページに「児童会のページ」を新たに設けました。5・6年生が中心なっている委員会活動の様子を子ども達に紹介してもらうページです。

子ども達がタブレットで文章を書き、写真をとって記事を作っていきます。記事は、ホームページ掲載前に各委員会担当の先生方に確認、アドバイスをもらった後に掲載することにしています。

文章の書き方や見出しの付け方、何を記事にしていくか、どんな写真が必要か・・・などなど、国語や社会などで学習して力を使って、子ども達が作っていくページになります。すでにいくつか掲載していますが、子ども達がつくるページを楽しみにしてください。【児童会のページにジャンプ】

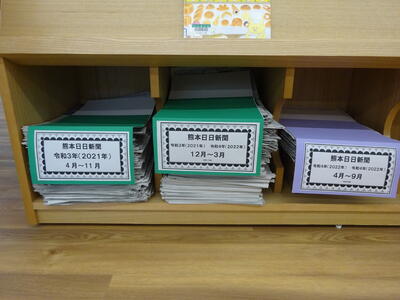

小学生新聞

ネットニュースなど現在は、様々な媒体のメディアがあり、場所や時間を選ばず情報を手に入れることができます。新聞を購読されているご家庭も少なくなってきています。一般社団法人 日本新聞協会の調査では、新聞の発行部数も年々減少しており、2008年には1世帯当たりの部数が「0.98」で、新聞購読をしていない世帯も見られるようになり 、2021年には、1背達当たりの部数が「0.57」まで落ちています(熊本県は「0.44」)。

紙媒体の新聞の良さも含めて、学校の図書館には、地元新聞「熊本日日新聞」が置かれています。また、今年から小学生や中学生向けの新聞も図書館におかれています。

以下は図書だより5月号から引用です。

「朝日小学生新聞」と「朝日中高生新聞」がはいりました。オリエンテーションでも説明しましたが、今年度から図書室に2つの新聞がはいります。時事問題やニュースをわかりやすく解説した記事や、英検コーナー・歴史・科学コーナーなど盛りだくさんです。そして我が 楓の森図書室で1位2位を 争う人気本『いじめ 心の中がのぞけたら』は「朝日中高生新聞」で連載中のコーナーをまとめた本なのです。興味がある人はぜひ読んでみてください。図書室だより5月号

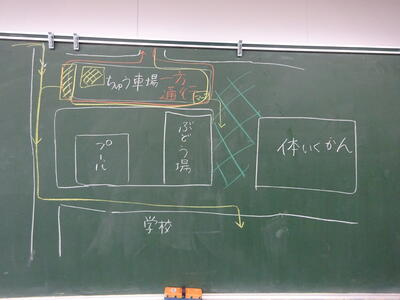

クラス写真撮影

昨日(10日)からクラスごとに出席状況を確認しながらクラス写真撮影を行っています。入学式や運動会、修学旅行などの行事などはカメラマンの藤原さん(はな咲フォト)に毎回、撮影をしてもらっています。今回の28クラスの出席状況を確認しながら何度か来てもらいながら撮影を行っていきます。

撮影場所は、体育館と武道場前の「こうしのみち」です。屋外の屋根付き場所で雨天時も撮影可能な場所で、藤原さんによると感染対策もとれ、もちろん背景などもいいそうです。

撮影したクラス写真は、後日、希望者には販売もありますので、あらためてご案内します。

新体力テストに向けて

6月2日(木)に新体力テストを行います。「握力」「上体おこし」「長座体前屈」「反復横跳び」「50m走」「ソフトボール投げ」「20mシャトルラン」「立ち幅跳び」の8種目です。

昨年度の楓の森小全体で、熊本県の平均値を上回っていたのは、「反復横跳び」と「立ち幅跳び」で、全学年が上回っていました。

逆に県の平均値より低かった主な項目は、男子で「握力」「長座体前屈」「ソフトボール投げ」、女子では「20mシャトルラン」、「ソフトボール投げ」でした。

体育部から「新体力テストで自分の力を引き出そう!!」というプリントが出されています(学年だよりなどでおしらせしています)。

例えば、ソフトボール投げは「紙てっぽうを作って、ならす練習をしてみましょう!」と具体的な練習方法を紹介さいます。学校でも体育の授業などで取り組んでいきますが、ご家庭でもできることからチャレンジされてみてください。

避難訓練

3時間目、小・中合同の避難訓練(給食棟からの火災想定)を行いました。小学校と中学校で1000名を超える児童生徒となり、今年度始めての避難訓練です。1年生は2時間目に安全についての学活を事前に行い、防災ずきんや笛(防災ずきんに備え付け)の使い方なども合わせて行いました。各クラスで「お」おさない、「は」はしらない、「し」しゃべらない、「も」もどらない、「ち」ちかづかないなどの事前学習を行い、泉ヶ丘消防署からも小原様に訓練の様子を見て頂き、事後のアドバイスをいただきました。

また、今回は、東西の吹き抜け箇所に設置されている防火シャッターを一部締めて行いました。次回は、全ての防火扉を閉めるなど、より実際に近い形での訓練を計画していきたいと思います。

放送での避難指示から避難場所の運動場南側で全員の点呼(安全確認)ができるまで5分29秒でした。

楓の森中HPの避難訓練の記事はこちらから→楓の森中HP関連ページにジャンプ

校区たんけん

2年生は、生活科で「校区たんけん」がはじまりました。今日は、「陽光台」方面のたんけんです。1時間目に出かけましたが、小雨が降り出し、コンビニ前の交差点でUターンして学校に帰ってきました。再度、3時間目にチャレンジして無事、陽光台の公園まで探検することができたようです。

1・2年生は生活科で、1年生では「学校」、2年生では「校区」、社会科で3年生では「市町村」、4年生では「都道府県、5年生では「日本(国土)」、6年生では「世界」と少しずつ視野を広めながら学習を積み重ねていきます。

がっこうたんけん

1年生は、生活科の学習「がっこうたんけん」がはじまりました。今日は、校舎の1階を各クラスでたんけんをしていました。保健室や職員室、校長室、事務室、技術室などをたんけんしました。職員室の入り方も練習しながらのたんけんです。色々な部屋をたんけんしながら、部屋のやくわりや先生の紹介などの説明を聞いていました。楓の森は、小・中同居のため、通常、小学校にない特別教室(技術室)や武道場などもあり、1年生にとってはワクワクするたんけんとなったのではと思います。来週は校舎2階のたんけんが予定させています。

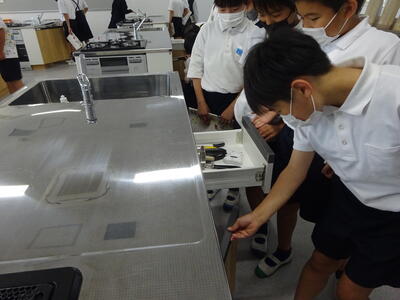

家庭科室デビュー

5年生になり、新しい教科として「家庭科」が始まります。大きく「家族・家庭生活」「衣食住の生活」「消費生活・環境」について、5・6年生で学習を進めていきます。

実習では、ミシンを使ったり、調理をしたりなども行い、子ども達にとっては楽しみな授業の一つです。楓の森小は、中学校も一緒のため、小学校にはあまりない「被服室」もあり、もう一つの「調理室」と使い分けながら授業を行うことができます。

今日、3組の子ども達が調理室に初めて入り、見学会が行われていました。子ども達も様々な道具や器具に興味津々でした。

体育の先生の授業

6年1組と3組の体育は、中学校の先生に授業をしてもらっています。1組は山本先生、3組は井上先生です。運動会前などは、小学校の学級担任が行いますが、その他の体育は中学校のお二人の先生が授業をされます。今は、リレーの授業ですが、バトンの渡し方など、専門ならではのアドバイスを受けながら授業が進められています。

オンライン全校集会

これまでオンラインでの始業式等を行っていましたが、初めてオンライン全校集会を行いました。今回は、学校生活についての確認を担当の先生方からお話をしてもらいました。内容は、①学校での1日のながれ ②生活や服装のきまり ③学習のはなし ④給食の時間の過ごし方 ⑤あそび場のルール ⑥きれいな学校にするために(そうじなどのしかた) ⑦タブレットの使い方 です。

子ども達は、各クラスで話を聞きながら一つずつ確認をしていきました。話した内容は、HPの児童会ページ内に「楓の森小ルール」に掲載をして子ども達がいつでも確認できるようにしています。

我が国の国土(5年社会)

3年生から始まる社会科では、3年生で市町村、4年生で都道府県を学習し、5年生では国や世界の概要について学習をしていきます。今日の5年4組の社会科では、ちょうど我が国の領土についての学習があっていました。領空・領海・領土がどのようなものかを知り、日本の領土の範囲などを学習していきます。その中で、北方領土、尖閣諸島、竹島についても説明が行われていました。6年生や中学校では、さらに歴史的な背景も含めて学習を深めていく内容です。現在進行形の世界での出来事について考えるきっかけになる学習の一つです。