学校だより

みどりのそよ風

「みどりのそよ風」 清水かつら

みどりのそよ風 いい日だね

蝶ちょもひらひら 豆の花

七色畑に 妹の

つまみ菜つむ手が 可愛いな

みどりのそよ風 いい日だね

ぶらんこゆりましょ うたいましょ

巣箱の丸窓 ねんね鳥

ときどきおつむが のぞいてる

日本を代表する童謡詩人である清水かつらは、明治31年に東京都で生まれ、関東大震災後、埼玉県和光市に移り生涯を送りました。東武東上線・和光市駅前には、清水かつらが作詞を手掛けた『叱られて』、『靴が鳴る』、『みどりのそよ風』の歌詞が刻まれた歌碑が建立されています。武蔵野の自然と子どもの純真さを愛して作詩した数々の童謡は、今も変わらず人々に親しまれています。

「叱られて」(あの子は町まで お使いに この子は坊やを ねんねしな)

「あした」(おかあさま 泣かずにねんね いたしましょ)

「靴が鳴る」(おててつないで 野道を行けば)

「雀の学校」(チイチイパッパ チイパッパ♪)

「おむすびころりん」(おむすび ころりん すっとんとん♪) など、多くの作品を世に出しました。

木々の緑が、一層鮮やかさを増してまいりました。木立の中にいますと、朝の透き通った木漏れ日に様々な野鳥のさえずりが響き渡ります。

5月21日は二十四節気でいう小満(しょうまん)。小満とは自然界のすべてのものが次第に満ちてくることをいいます。生き物が成長し万物に生気が満ち、果実は実り、草木は繁るという時期を意味するといいます。6月6日は芒種(ぼうしゅ)。イネなどの芒(のぎ)のある作物の種をまく時節というところから芒種といわれます。現在の田植えの時期は随分早まりましたが、昔の田植えの時期はこの頃であったようです。

ところで、この青葉の今の時期を呼ぶ名に「麦の秋」という言葉があります。「麦秋(ばくしゅう)」「麦秋(むぎあき)」などともいわれます。麦という植物が黄金の穂をたわわにつけ収穫の時期を迎えるのが5月下旬~6月初旬の初夏であるため、麦にとっての「秋」(=麦の収穫時期)という意味から「麦秋」という季節の呼び方が生まれたようです。青葉が盛んに繁り、稲の苗代に若い苗が育つこの時期、麦は早くも収穫の時期を迎えます。日に輝く黄金色の穂は美しく、麦畑を風がわたるときの乾いた音は耳に心地よいですね。

麦の秋あからあからと日はくれぬ 正岡子規 (まさおか・しき)

正岡子規の故郷である愛媛県は裸麦の生産が盛んな地域です。青空の下に金色の穂が輝き、爽やかな風に揺れる光景は、見とれるほどの豊かな景色です。

「気づき」「考え」「行動する」

姫戸小には、4~6年生で構成される7つの委員会があります。運営委員会、放送委員会、環境栽培委員会、保健委員会、図書委員会、給食委員会、体育委員会です。この委員会活動は、①学校生活上の問題を、自分たちで解決する。②行事やイベントを、自分たちで計画・運営する。 ③集団活動で、自主性と社会性を身に付ける。の3つを目的に、年間を通して、児童主体で活動します。

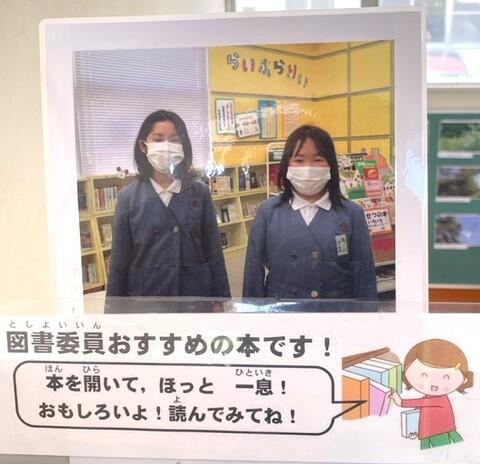

上の写真は、図書委員会が、校内に設置している「立ち読みコーナー」です。高学年コーナーには、北垣ななみ委員長と山下結愛副委員長のお薦めの本が並べてあります。「本を開いて、ほっと 一息!」というメッセージも添えられています。ふと手にとって、読んでみたくなりますよね。

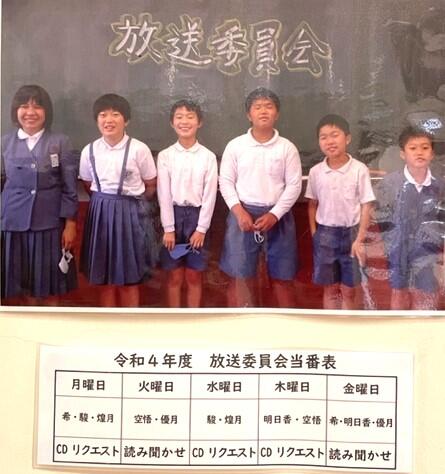

下の写真は、放送室に掲示されている「放送の心構え」と、斉藤希委員長が率いる放送委員会のメンバー写真です。他の子ども達に、最近の「HHK姫小放送局」の感想を聞くと「朝の放送を聞くと、今日も頑張ろうって思う。」「放送委員の言葉が明るく、はきはきしてて、とても聞きやすい。」と、もっぱらの評判です。

さぁ、7つの委員会が、これからどんな活躍を見せてくれるのか、とっても楽しみです(^o^)。

力戦奮闘~悔いを残さず、思い出残す~

5月15日(日)、少し肌寒いくらいの絶好の運動会日和。時折の小雨も、子ども達は全く意に介せず、まさに、このスローガン通りの、気迫に溢れ記憶に残る運動会になりました。

たった2週間の練習期間、しかも予行練習は雨で中止。しかし、校内に響き渡る練習の声、応援団員の熱気、軽快なダンスのリズムと歓声が徐々に高まっていくのを感じ、「本番に強い姫っ子だから」と全く心配をしていませんでした。

前週末には、寺尾PTA小学校会長、寺中PTA中学校会長を中心とした有志で運動場の除草をしていただきました。前日には、部活を終えた中学生がテントを張ってくれました。小学校の山中先生、中学校の池林先生には、4月から除草や整地等に取り組んでいただき、最高のグランドコンディションで実施することができました。体育主任の斉藤先生・清水先生、金子教頭先生・大塚教頭先生は細やかな打ち合わせと一致団結した行動で、運動会運営に尽力してもらいました。子どもと保護者・学校が力を結集し、心を一つにできた運動会でした。来年こそは地域の方をご招待したいです。

○応援合戦:揃った演舞と掛け声。気合いが入りました。

○徒走:転んでも起き上がり、全員が完走しました。

○1,2,3年ダンス:涙が出そうなくらい可愛かったです。

○姫っ子ソーラン:伝統の低い構え。気迫。カッコよかった。

○中学生表現:美しさとユーモアで会場を沸かせました。

○パワーフラッグ:中学生の意地と力強さが素晴らしい!

○紅白玉入れ:みんなで頑張った成果。同点ミラクル!

○綱引き:観戦している方も、グッと力が入りました。

○リレー:越しつ越されつのデッドヒート。白熱しました。

○6年生親子対決リレー:かよい合う愛情を感じました。素晴らしい!

みなさん、大きな、大きな感動をありがとうございました。

自分の命は、自分で守る

先月20日に地震津波避難訓練を、21日に交通安全教室を行いました。

姫戸駐在所の水深さん、交通指導員の方々や「母の会」の皆さまにおいでいただき、危険回避の在り方について学びました。子ども達一人一人の心に育てたいのは「自分の命は自分で守る」という自覚です。

災害避難では、

◯身の回りの「危険」に気づく

◯避難の仕方をしっかり身につける

◯家族で準備・話し合いをしておく

交通事故防止では、

◯道路に、絶対に飛び出さない

◯手を挙げて、「右よし」「左よし」「右よし」を確実に行う

◯自転車の正しい乗り方を身につける

ことの大切さをあらためて学びました。

毎朝の登校の見守りをはじめ、巫女舞や子ども神輿、七夕飾り、読み聞かせなど、この姫戸町は、子どもの健全な育成を願い、町全体で熱心に取り組まれています。雨の中、交通教室に20名もの地域の方が来校され、熱心に指導される様子は、私も教職30年になりますが他所に見たことがありません。

その溢れる程の地域の愛情に応える第一歩が、「自分の命は自分で守る」という子ども達の「自覚」と「行動」です。家庭や学校の責務は、それらの早期育成にあります。

駐在所の水深さんが「練習は真剣にすれば何回でも失敗してよい。しかし本番は絶対に失敗できない。だから何度も何度も練習しているんです」と話されました。

毎日の登下校は、見守りの方々の支援のもとに行っている「命を守る練習」です。地震津波・火災・不審者避難訓練を毎年必ず行うのも、本番で命を守り抜くためです。

姫っ子たちは、そんな地域や保護者の願いをよ~く分かっているようです。みんな真剣に目と、耳と、心で話を聞き、しっかりと取り組んでいました。

ご入学おめでとうございます

元気いっぱい、ぴっかぴかの新1年生14人が姫戸小学校に入学しました。お兄さん、お姉さん、先生たちみんなで首を長~くして待っていましたよ。

校長式辞の一部をご紹介します。

(前略)

さて、新入生の皆さん、今朝、学校に登校して「あること」に気づきましたか?

靴箱にも、教室の机にも、椅子にも、道具を入れる棚にも、あなた達一人一人の「大切な名前」が書いてありましたね。

それは、「この教室が、この机が、毎日、あなたを待っていますよ」

「ここに、あなたの居場所が、きちんと用意されていますよ」という意味です。

おうちだけじゃなく、この姫戸小学校にも、あなたの「居場所」があります。

担任の糀本先生は、あなたたち一人一人の声をしっかり聞いて、一人一人の想いを大切にする先生です。安心して、学校に来てください。あなたの温かい「居場所」で、のびのびと、自分らしく頑張ってください。 (後略)

姫戸小学校は、基本理念として「学校は、子どもの夢をともに育み、拡げ、支える場所である」「子ども一人一人に寄り添おう」「子どものよいところを見つけ、気づかせ、拡げよう」「子どもは私たちの言動ひとつひとつを写す鏡である」ということを職員全員で周知・確認しています。

また、保護者や地域の方々は「最高の子育てパートナー」です。子どもを中心に据え、相談しながら手に手を取り合って努力していきたいと思います。お電話やご来校をいつでもお待ちしています。 どうぞよろしくお願いいたします。

タブレット活用ルールについて

1、タブレットの持ち帰りルール(児童用)

2、ご家庭で気をつけていただきたいこと(保護者用)

3、タブレット五か条(児童用)

4、Wi-Fi接続の仕方

上記内容について、別添のとおり添付しています。正しくタブレットを活用できるよう、家族みなさんで確認してくだい。

〒866-0101

熊本県上天草市姫戸町姫浦656番地3

上天草市立姫戸小学校

TEL 0969-58-2068

FAX 0969-58-2147

E-mail hies@edu.kamiamakusa-city.jp

URL http://es.higo.ed.jp/himedo/

*白嶽山頂からの眺望(碧い海の向こうに八代が見えます)

熊本県教育情報システム登録機関

管理責任者

校長 土屋 寛仁

運用担当者

教諭 濱﨑 伸太郞

栄養教諭 花田 千賀

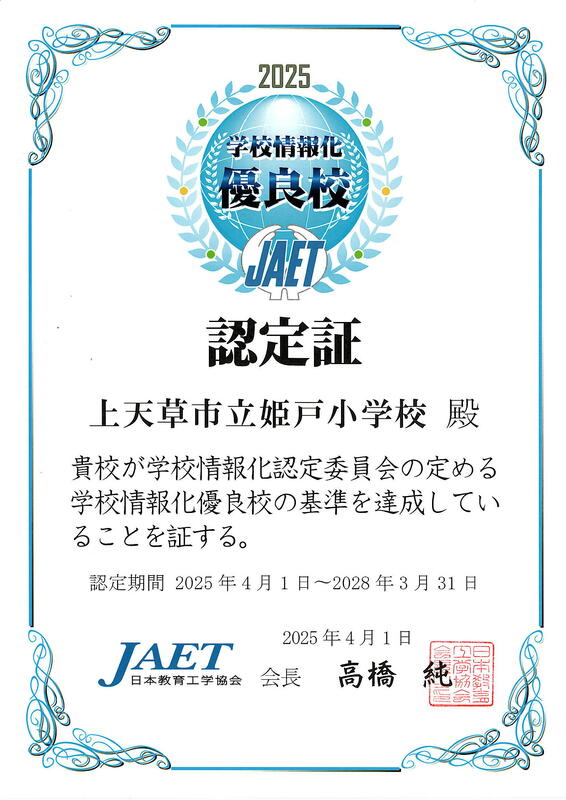

学校情報化 優良校認定 (日本教育工学協会)