学校生活

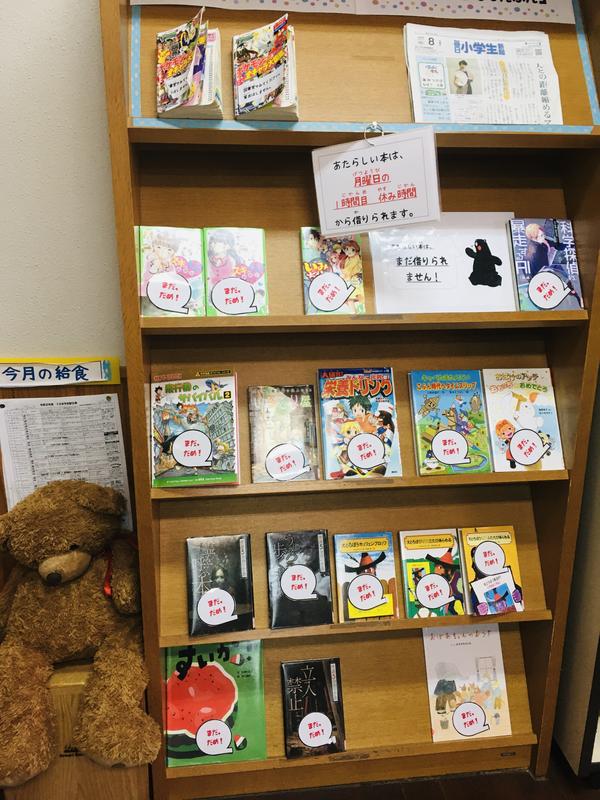

図書室も運動会モードです

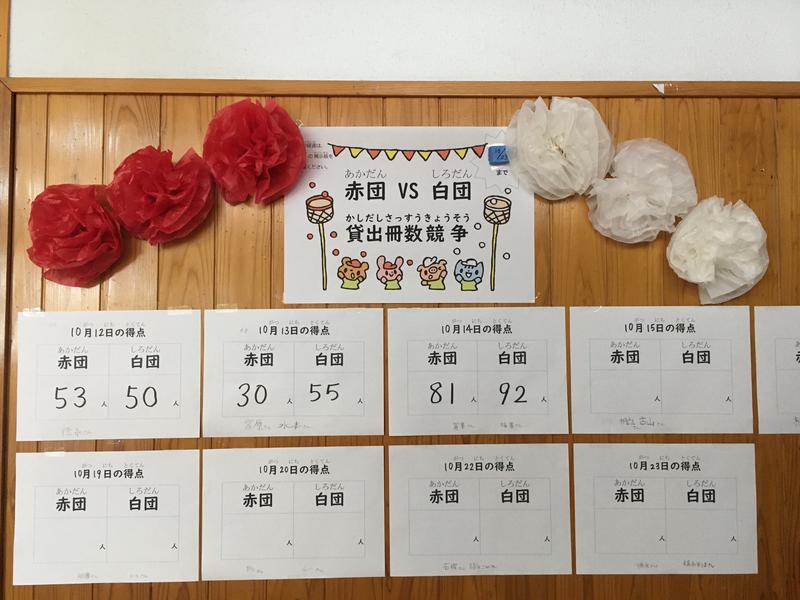

運動会前の特別企画「赤白対抗貸出冊数競争」がスタートしました。

赤団と白団の一日の貸出人数を競っています。

ただいまのところ、白団がリード!

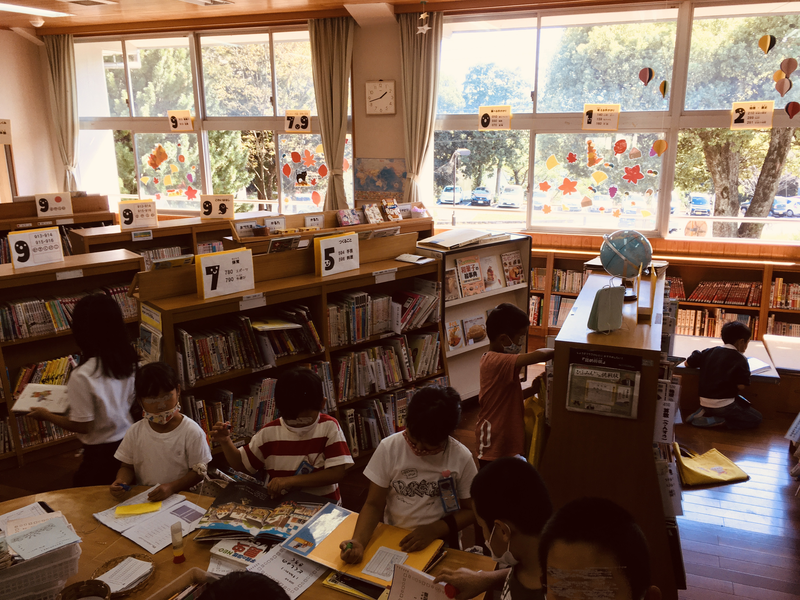

子どもたちは応援団やダンスの練習に忙しい様子ですが、時間を作って本を借りにきています。せっかく身についている読書の習慣が途切れてしまわないよう、貸出を呼びかけているところです!

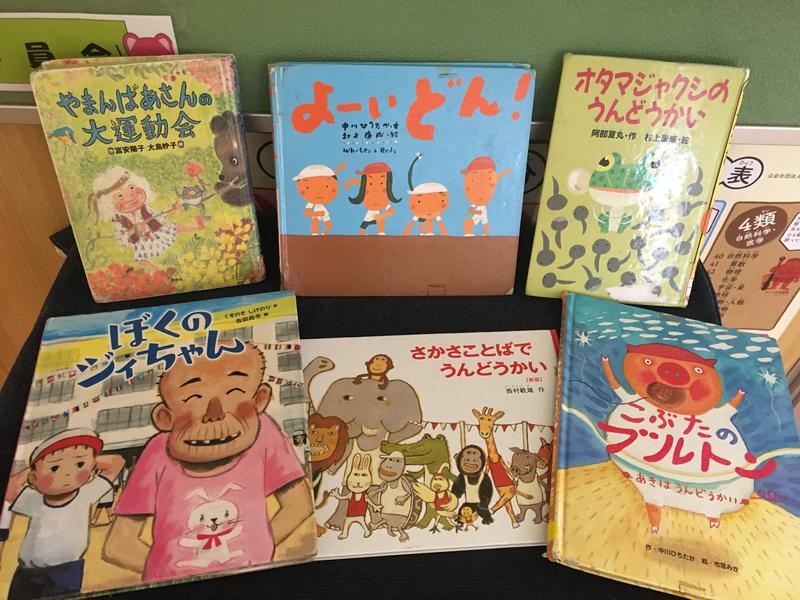

運動会の本もありますよー!

運動会前とはいえ・・・

運動会前とはいえ、体育ばかりではありません。

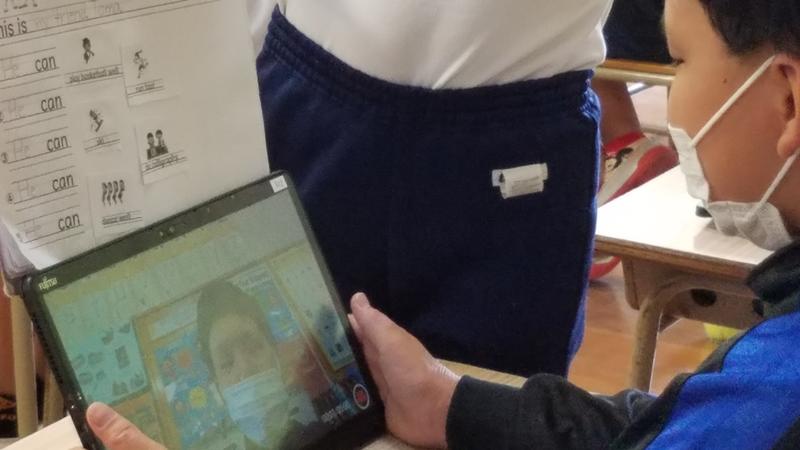

英会話ルームを覗くと、一人1台ずつタブレットを持ってなにやらやっていました。

どうやら、自分の動画を撮って自分でチェックをしているようです。

今回の5年生のこの単元のゴールは、友達のできることを紹介する動画を作り、隣のクラスに友達を紹介しようということのようです。

まだ使い慣れない子どもたちも多く、一回録画して見てみては、

「う~ん、目線が下に行きすぎる。」

お隣さんが、

「じゃあ、私が、ファイルを持っておくね。」

というやりとりをしながら、何度もチェックしてやり直すことども立ちがいました。

自分が話す様子を見て、子どもたちの感想は、

「暗い。」

というものが多かったようです。

目線が下向きだったり、マスクをしているので表情が出ていなかったりというのが理由として考えられます。

自分の姿を客観的に見てみることで、これまで、気にとめていなかったことに気づき、より表情豊かに、よりよい学びになることを期待しています。

運動会練習風景2

連日の秋晴れのもと運動会の練習が続いています。

今日は、1,2年生のダンス練習風景です。

ただいま、大人気となっています「鬼滅の刃」の曲に合わせて踊っています。おそらく多くの子どもたちが知っている曲なのでしょう。曲と動きがよく合っていました。

本番もおそらく本部テント前で踊るであろう子どもたちです。

腰の振りもさまになっています。

きっと、楽しくてかわいいダンスを披露してくれることでしょう。

指導する先生の声も力が入っています。

「みんな、手は、『T』じゃなくて、『Y』ですよ。」と...

運動会の練習風景

昨日に引き続き、運動会の全体練習が行われました。

コロナ禍で時間短縮のため、入場行進は前進のみですが、2回目にしてはなかなか上手にできました。

特に1年生の一番前、本部席の真ん前の女の子の素晴らしい歩き方に気をつけの仕方。

思わずほれぼれとしてしまいました。

3,4年生の表現は、「花笠音頭」です。

まだ、「花」は付いていませんが、かさを回す手つきも少しずつ様になってきた子どもたちです。

中には、家でも練習を重ねている子どもたちもいるようで、すでにキレッキレの動きもちらほら見られました。

これから更に、練習を重ね一糸乱れぬ?「花笠音頭」を見せてくれることでしょう。

お楽しみに。

後期が始まりました。

2学期制の本校は、今日(10/12)から後期が始まりました。

その前の10日(土)には、PTAによる「運動会前奉仕作業」が行われました。

まだ薄暗い午前6時開始にもかかわらずたくさんの保護者の皆様にご協力いただきました。

グランド内の草取りに、今年は6月7月の長雨で土が随分流れてしまったため土入れをした関係で土ならしもご協力願ました。

また、駐車場となる学校の裏手も刈り払い機できれいに刈っていただき、運動会に向けての環境はほぼ整いました。

そして、今日から、本格的に運動会の練習が開始。

これまでと最も異なるのは、やはり全員マスクをしていることでしょうか。汗をかくほどの暑さはないものの、照りつける太陽の光は、ややじりじりします。

それでも、1年生から6年生まで指示をしっかり聞きながら真剣に練習に取り組みました。

全体練習の後半は、赤白に分かれて結団式が行われました。

5,6年生で結成された応援団も気合い十分。

昼休みは、応援団が練習をしています。

運動会一色になりつつあります。

これまで、みんなで何かをするということがコロナ禍でできにくい状況にありました。

その分を取り返すかのように、一致団結しています。

運動会が楽しみです。

新しい本の貸出は、いつ⁇

当尾小図書室では、年間約500冊の新しい本を購入しています。

教科書に紹介されている本、調べ学習で使う本、学校行事に関連する本のほかに、子どもたちが読みたい本や興味を深めるための本も収集しています。

今週、新しく図書室に入った本です。今回は読みものが中心です。

目当ての本があると、本棚の前で歓声が上がることも。

新しい本は「〇曜日の1時間目の休み時間から貸出開始」というルールがあり、曜日は毎回変わります。廊下を走らず図書室まで来て、チャイム後一番に手に取った人が、その本を借りることができます。

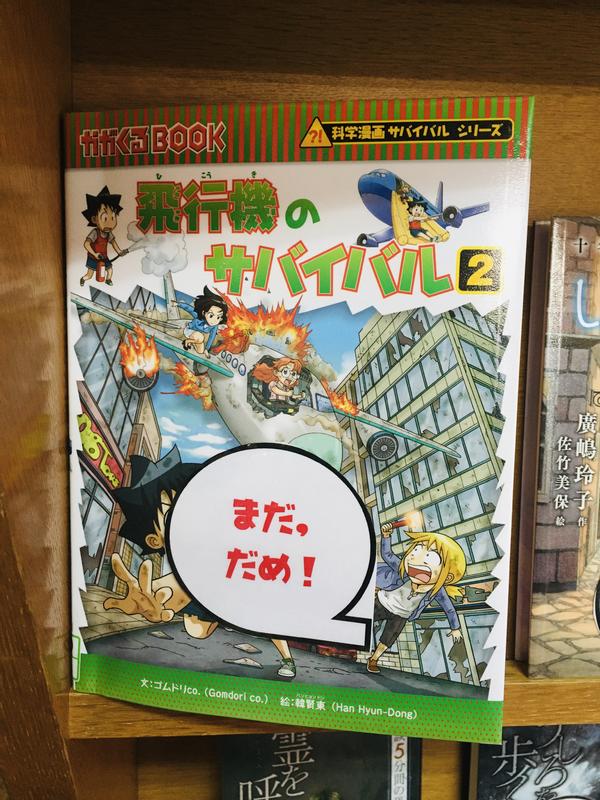

今回の一番人気は、きっとこの本。

運動会前の特別日課のため、今回は月曜日の昼休みから貸出を始めます。

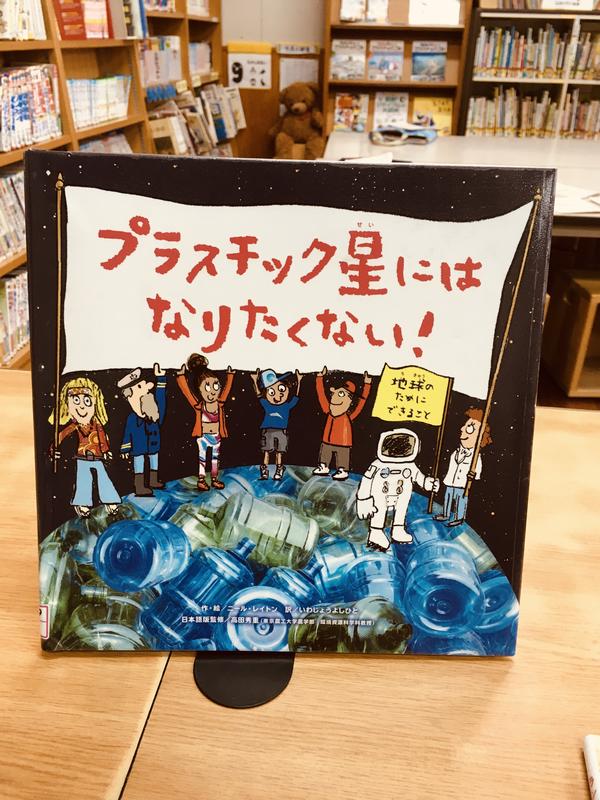

子どもたちも興味津々…プラごみの本

当尾小には週一回「図書の時間」があり、子どもたちがクラス単位で図書室にやってきます。

その時間に読み聞かせをするのですが、最近、子どもたちの反応が良かったのがこの本。

『プラスチック星にはなりたくない』ニール・レイトン/作・絵

(ひさかたチャイルド、2020年)

5年生は国語科の「環境問題について報告しよう」という単元で、プラスチックごみと海洋汚染について学習したばかり。4年生は現在、社会科で「ごみのしょりと利用」について学習しています。

また、レジ袋の有料化について知っている児童も多く、身近な問題として聞けるようです。

おうちの人がエコバッグを使っていること、家でゴミを分けて捨てていることなどを口々に教えてくれました。

子どもたちと授業、子どもたちと生活を結びつける資料を提供することも、学校図書館の役割の一つです。

シンボルツリーのように

本校は、140年以上の歴史ある学校です。

そして、その長い歴史の中で大きく成長してきた楠がシンボルツリーとなっています。

その楠の剪定が、今年の夏、行われました。

1年中落ち葉が散るため雨樋が詰まったり、葉が生い茂り廊下や教室が暗くなったりしていたため、それを改善するための剪定でした。

上の写真を見ても分かるとおり、すっきり。

こんなに切ってしまって大丈夫だろうかと少々心配になったほどでした。

しかし、そこは、たくましい楠です。

2ヶ月足らずではありますが、こんなに葉を茂らせてきました。

楠の生命力の強さと本校の環境の良さの賜か・・・と考える今日この頃です。

2学期制の本校は、そろそろ前期が終了します。

運動会も控え、慌ただしい毎日ですが、ちょっと目線を上にして、子どもたちにもこのたくましい楠の力強さを感じ取ってほしいなと。

そして、自分も負けないぞ!と

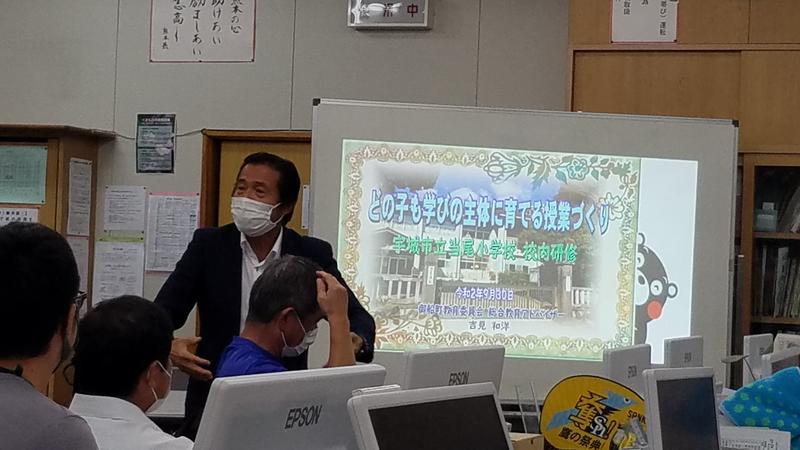

当尾小の校内研は止まりません。

2学期制の本校は、現在学期末事務の真っ只中にあります。

そんな中、今週の水曜日は特別支援教育の校内研修がありました。

支援学級の4クラスと通級指導教室、計5クラスの公開授業と御船町教育委員会で総合教育アドバイザーをされている吉見先生に「どの子も学びの主体に育てる授業づくり」と題して、UDの視点から授業作りや環境整備、子どもの見方等についての講話をしていただきました。

くすのき4組では、「友達や先生の話を最後まで聞いて反応しよう。」というめあてのもと、グループでビンゴゲームの用紙の中に食べ物の名前を話し合って書き入れていました。グループの中で一番年上の児童がみんなの意見を聞きながら書いていきました。

その話し合いの中で、誰かが、「ここは、○○がいい。」と言うと、「そうだね。」と反応したり、意見が対立したとき「じゃあ、○○君のをここに書いて、僕のは、ここに書こうか。」と年下の子に譲るなどのやりとりを見せてくれました。

通級指導教室でも、「自分も友達も気持ちよく話し合いができて、ゲームを決めることができる。」というめあてのもと、友達の意見に対して「良いね。」「なるほど。」など反応をすることで、話し合いやゲームが楽しくなることを学ぶ学習が行われました。

放課後行われた吉見先生の講話では、「新学習指導要領」や「熊本の学び」と授業UDについて理論的なことを教えていただきました。

続いて、実践方法について具体的に熱く語っていただきました。職員も自分のこれまでの授業や子どもたちとの関わり方について自己評価し、何からできるかを考えながら聞けたように思います。

今年度の校内研修の研究主題は、

「学び合い学び続ける子どもを育てる算数科授業の創造~『主体的・対話的で深い学び』を通して~」

としています。

この研究を進める上でのキーワードの一つとして「対話」を取り上げています。

この点からも、今回の特別支援学級・通級指導教室の授業や吉見先生の講話は、今後の研究にたくさんのヒントをいただけたものと思います。

吉見先生、お忙しい中、本校にお越しいただき貴重な講話をありがとうございました。

今回の研修を受けて、これからますます、全職員で

「どの子に対しても、いつも心と体を気遣い、公平・公正で子どもの持つ力と将来を信じて 愛情のあるまなざし」で関わり続けていきたいと思います。

新しい出会い

お別れが続き、なんだか寂しさが漂っていましたが、10月1日から新しいスクールサポートスタッフの大野先生が勤務してくださることになりました。

以前、保育園の先生をされていたということで、本校の児童の中にも教えていただいた子どもたちがいたり、職員の中に大野先生とご近所さんがいたりと、すぐになじんでいただけそうです。

どうぞよろしくお願いします。

登録機関

管理責任者 田原 里惠

運用担当者 渕上 佑紀

教頭 園田 博典

生徒指導 渕上 佑紀

養護教諭 早川 直美

宇城市松橋町曲野1856番地

TEL(0964)32‐0268

FAX(0964)32‐1250

→https://www.pref.kumamoto.jp/site/kyouiku/list11-42.html

認定期間:2025年4月1日~2028年3月31日

NEW

令和8年2月17日

学校便り第20号を掲載しました。

「学校からのおたより」からご覧ください。

令和8年1月28日

学校便り第19号を掲載しました。

「学校からのおたより」からご覧ください。

令和8年1月15日

学校便り第18号を掲載しました。

「学校からのおたより」からご覧ください。

令和7年12月23日

学校便り第17号を掲載しました。

「学校からのおたより」からご覧ください。

令和7年12月10日

学校便り第15号、第16号を掲載しました。

「学校からのおたより」からご覧ください。

令和7年11月11日

学校便り第14号を掲載しました。

「学校からのおたより」からご覧ください。

令和7年11月4日

学校便り第13号を掲載しました。

「学校からのおたより」からご覧ください。

令和7年10月23日

学校便り第12号を掲載しました。

「学校からのおたより」からご覧ください。

令和7年10月10日

学校便り第11号を掲載しました。

「学校からのおたより」からご覧ください。

令和7年9月26日

学校便り第10号を掲載しました。

「学校からのおたより」からご覧ください。

令和7年8月29日

学校便り第9号を掲載しました。

「学校からのおたより」からご覧ください。

令和7年7月17日

学校便り第8号を掲載しました。

「学校からのおたより」からご覧ください。

令和7年7月1日

学校便り第7号を掲載しました。

「学校からのおたより」からご覧ください。

令和7年6月18日

学校便り第6号を掲載しました。

「学校からのおたより」からご覧ください。

令和7年6月3日

学校便り第5号を掲載しました。

「学校からのおたより」からご覧ください。

令和7年5月21日

学校便り第4号を掲載しました。

「学校からのおたより」からご覧ください。

令和7年5月14日

「家庭におけるインターネット利用に関して」を掲載しました。

ご確認ください。

(当尾小)家庭におけるインターネット利用に関して(お知らせ).pdf

令和7年5月7日

学校便り第3号を掲載しました。

「学校からのおたより」からご覧ください。

令和7年4月21日

令和6年度外国語(英語)の授業に関する児童用アンケート調査結果(分析・考察)について

外国語(英語)の授業に関する児童用アンケート調査 (当尾小).pdf

令和6年9月9日

情報モラル啓発資料①_インターネット上の書き込みについて.pdf

情報モラル啓発資料② _家庭でのルールづくりについて.pdf

令和6年5月14日

「教育課程特例校」に係る特別の教育課程に基づく教育の編成の方針等について

R6教育課程特例校における特別の教育課程に基づく教育の編成の方針.pdf

外国語(英語)の授業に関する児童用アンケート調査 (当尾小).pdf

令和6年3月1日

家庭教育支援広報「くまもとの家庭教育」第4号

令和5年7月14日(金)

夏季休業中の情報モラル教育の家庭啓発資料について

情報モラル啓発資料③(保護者啓発用) ~位置情報共有アフ?リについて~.pdf

情報モラル啓発資料②(保護者啓発用) ~ケ?ームの課金トラフ?ル防止~.pdf

令和5年3月8日(水)

県教育広報誌「ばとん・ぱすvol.69」

令和5年3月1日(水)

令和5年2月3日(金)

くまもと「親の学び」プログラム 関連チラシ

ここをクリック→★くまモンスマイルジャンプ(チラシ).pdf

令和5年1月18日(水)

「地域とともにある学校づくり推進フォーラム2022アワード」オンライン(参加費無料) 詳しくは別添のチラシを御覧ください。

ここをクリック→案内チラシ.pdf

令和5年1月16日(月)

県教育広報誌「ばとん・ぱすvol.68」~どうぞご覧ください~

ここをクリック→ばとん・ぱすvol.68