学校ブログ

集団宿泊教室(あしきた青少年自然の家)速報 退所前朝食

【校長ブログ】

いよいよ対処を迎えます。

子供たちは前日、規則正しい生活を終え、規則正しく起床し、朝食を迎えました。

1年に1度はこんな生活が必要ですね。

集団宿泊教室(あしきた青少年自然の家)速報 集合写真

【校長ブログ】

集団宿泊教室から帰ってきました。

力を振り絞って2日目の様子を投稿します。

退所前の全体写真です。

」

集団宿泊教室(あしきた青少年自然の家)速報 早朝

【校長ブログ】

あしきた青少年自然の家の朝5時頃の景色です。子供たちはまだ寝静まっています。

今日は、水俣に学ぶ肥後っ子教室です。

しっかりと環境について、人権について学習してくれることでしょう。

集団宿泊教室(あしきた青少年自然の家)速報 夜の風景 さまざま

【校長ブログ】

あしきた青少年自然の家での夜の風景をさまざま、掲載します。子供たちから撮影してHPに掲載するようにお願いされたものばかりです。

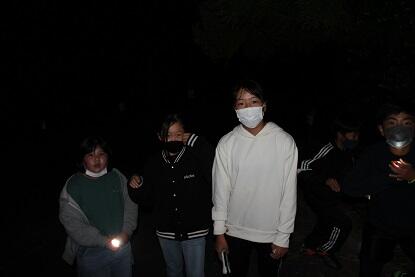

集団宿泊教室(あしきた青少年自然の家)速報 ナイトゲーム

【校長ブログ】

夕食の後は、ナイトゲームです。皆既日食という自然の偶然にも触れながら、活動しました。私も藪の中に隠れていたのですが、真っ暗で誰を撮影しているのか、全く分かりません。とにかく声のする方にシャッターを切りましたが、子供たちの活動の雰囲気が伝わってくれたらと思います。

集団宿泊教室(あしきた青少年自然の家)速報 夕食

【校長ブログ】

ここからは、教頭先生と私が交代しました。

一生懸命に活動した後の夕食、どんなメニューなんでしょうね!子供たちがおいしそうに頬張る夕食の様子です。子供たちの背景が夕焼けに染まっています。

]

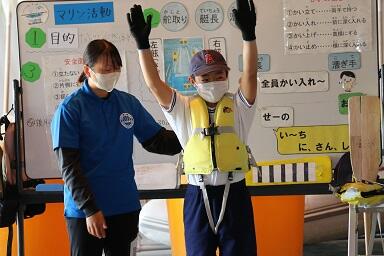

集団宿泊教室(あしきた青少年自然の家)速報 マリン活動

【校長ブログ】

カッター船から下りた子供たちは、マリン活動に取り組みました。日頃、触れることのない海の生物を観察したようです。とてもよい活動だったと担任からも聞いたところです。

集団宿泊教室(あしきた青少年自然の家)速報 カッター船

【校長ブログ】

昼食の後は、メインの活動、カッター船に取り組んでいます。

写真からは、友達と協力して船を操る様子がよく分かりますね。

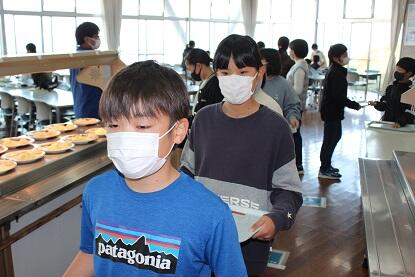

集団宿泊教室(あしきた青少年自然の家)速報 昼食

【校長ブログ】

さあ、1日目の朝の活動の後、おいしい昼食です。

私も写真を見たのですが、みんなおいしそうに頬張っていますよ!

集団宿泊教室(あしきた青少年自然の家)速報 オリエンテーリング

【校長ブログ】

あしきた青少年自然についた子供たちは、午前中にオリエンテーリングに取り組みました。その時の様子を紹介します。