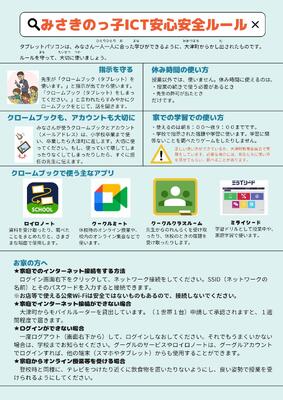

学校長の部屋

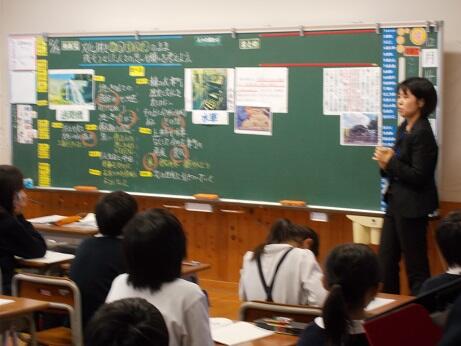

給食週間

給食週間

1月24日~30日は全国学校給食週間です。

それに合わせて本校でも、様々な取組を行っていますが、

町内の栄養教諭の先生にもご来校いただいて、食に関する授業をしていただきました。

室小学校の冨米野先生

6年生が 板書の内容をタブレットに入力しています。

大津中学校の中村先生

栄養の大切さについて熱心に聞く3年生。

生きていくために欠かせない、大切な「食」について、

専門家の先生から、深くふかーく学んでいます。

”読み聞かせ”お世話になっています

”読み聞かせ”お世話になっています

今日は、読み聞かせの日。

朝からボランティアの方が、思い思いの本を持参して来て下さいました。

3年3組は、北岡さんによる紙芝居「ふるやのもり」。

登場人物は、人間や動物、多くの面々が登場するのですが、北岡さんが、とても上手に使い分けて読んでくださるので、分かりやすく、臨場感あふれて伝わってきます。

子どもたちも話の世界に夢中です。

聞けば、北岡さんは劇団にもおられたということで、人物の様子の表現や間の取り方の巧さは、さすがだなと思いました。

しーんとした教室に、語りが響くこの時間は、とても素敵です。

読み聞かせの後は、クイズ。

こちらは、盛り上がります・・・

静と動のめりはりある充実した朝の10分間、いい時間でした。

読み聞かせボランティアの皆さん、ありがとうございました。

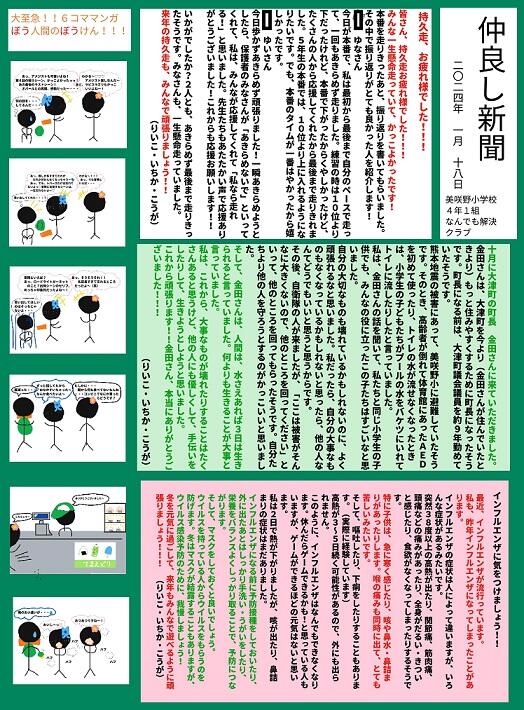

今年も絶好調!仲良し新聞

今年も絶好調!仲良し新聞

私が愛読している4年生作「仲良し新聞」の新年1号が出ましたので

ご紹介します。

児童の情報保護のため、一部編集しています。ご了承ください。

金田町長からのご講話の内容が、能登半島地震の避難の状況に重なります。一日も早い復興を願うばかりです。

本校でも、ボランティア委員会の発案で、募金を始める予定です。

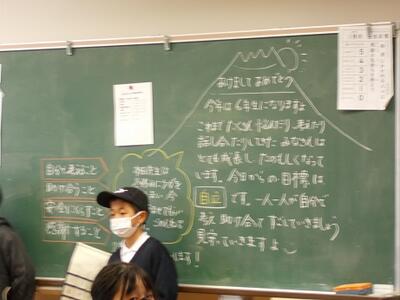

年始めの”おはよう黒板”

年始めの”おはよう黒板”

1月9日(火)、後期後半がスタートしました。

新しい年の始まりということで、各教室には、 担任からの 思いのこもった ”おはよう黒板”がありました。

一部をご紹介します。

★3年4組 桝本学級

★5年2組 本田学級

★5年3組 德永学級

★4年3組 樋口学級

後期後半は52日(6年生は51日)。

今年度のまとめと 新しい年度への準備を進める 充実の時期です。

担任の個性と熱量をのせた ”おはよう黒板”で ホットな発進が できました。

引き続き、ご支援とご協力を お願いいたします。

新しい年

新しい年

2024年 新しい年が明けました。

おめでたいはずのお正月でしたが、能登半島地震、航空機事故と

大きな災害、事故が続きました。

亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日1月5日(金)は、1月9日に後期後半開始に向けて、会議や打ち合わせ、諸々の事務処理で、職員室は活気づいています。

運動場には、お日様の下で遊ぶ子供たちの姿もあります。

が、遊んでいるだけではありません。

6年生の咲真さん、大雅さん、湊さんが、グランドに落ちていたゴミを拾ってくれました。

結構な量なんです。

ゴミを散らかす行為は、とてもとても残念なのですが、その一方で 自分たちの地域・学校をきれいにするという 心と行動もあるのです。

「みさきのスタイル」だな、と嬉しくなります。

そして、門の外には 「みさきのスタイル」の2023年締めくくりイベントとして みさきのベースの皆さんのお手伝いをさせてもらった 門松の 元気でりりしい姿

この門松たちは、この土日に片付け、14日(日)のどんどやでお焚き上げをする予定です。

龍のパネルは 敷地内に残します。

今年は、「甲辰」。

甲辰の年は、新しいことを始めて成功する、今まで準備していたことが形になるという縁起の良い年になる ということ

皆様にとっても 子供たち 美咲野小学校にとっても もっと成長・飛躍できるいい年になりますように。

本年も どうぞ宜しくお願いいたします。

みさきの小 10大ニュース! ”お世話になりました”

みさきの小 10大ニュース! ”お世話になりました”

12月28日、仕事納めです。

私なりの10大ニュースで今年を振り返りました。

数字はランキングではなく、時系列の並びで示しています

①令和初!参集型の授業参観・PTA総会・学級懇談会

久しぶりでした。特にここ数年は、書面やオンラインだった総会は、体育館での集合。熱量と臨場感がありました。

②サカナ型のグランドデザイン策定

今年のグランドデザインは、「僕が目になろう」で有名なスイミーをモデルにしたサカナの形にしました。珍しいので、インパクト大でした(笑)。

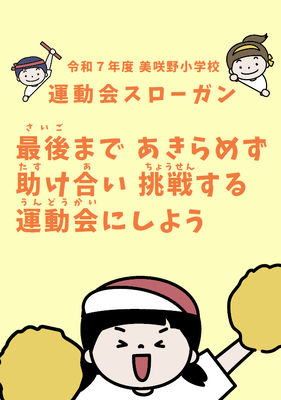

③4年ぶりの運動会

体育フェスティバルから、赤・白・青の3団対抗の運動会が 復活しました。最後の団対抗リレーは、圧巻でした。

④大津町教育の日 復活!

昨年まで、時間や参加者の制限をしていましたが、後期からは終日となり、ずっと見ていただけるようになりました。

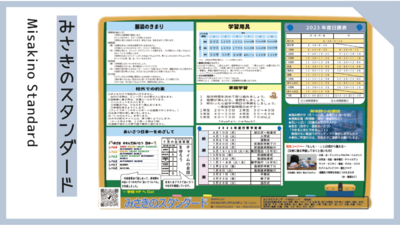

⑤「みさきのスタンダード」製作

学校の日課や行事、きまり等の基本情報を1枚の紙に整理した「みさきのスタンダード」を児童、保護者や地域の方の代表で協議をしながら、創りました。

⑥「わっしょいまつり」復活!

PTA主催のわっしょい祭りが4年ぶりに戻ってきました。

今年は、キッチンカーを呼ぶ、子供たちもサポーターとしてお手伝いするという新しいスタイルも取り入れ、大いに盛り上がりました(写真はお金の勉強の様子)。

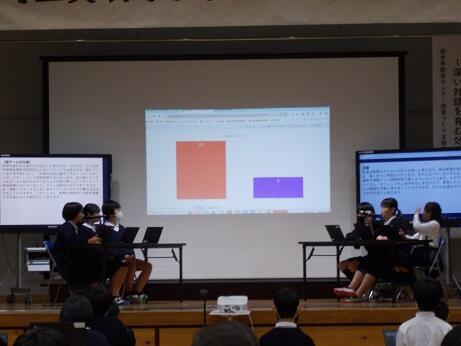

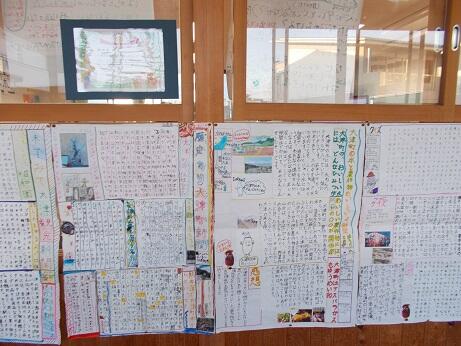

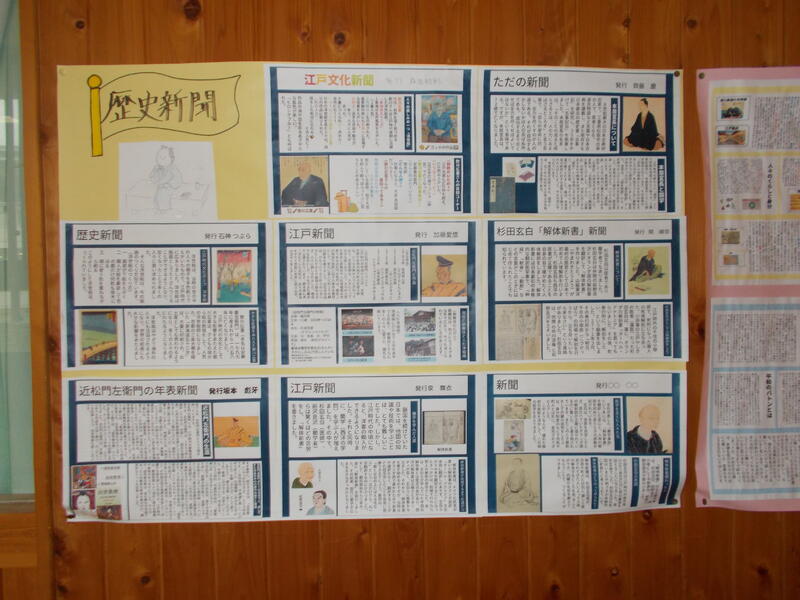

⑦NIEまつり

「NIE公開授業」が正式名称ですが、子供たちの作成した新聞等が、たくさん掲示され、学校中がとても知的で賑やかな空間になっていました。

公開授業は、4年1組の社会科と6年3組の国語科で行いました。(写真は、6年生国語ディベカッション)

⑧みさきの門松 製作

みさきのベース主催のイベントに、子供たちの有志も加わり、正門前の門松づくり。

大人の経験知と子どもの得意技のコラボで、力強いパネル付きの門松ができました。

⑨「熊本の心」作文 で 熊本県教育委員会賞

6年生の大塚栞さんの「無意味ではない生き方を」が表彰されました。大津町始まって以来の快挙とのこと。おめでとうございます。

⑩たくさんの方にお世話になりました

総合的な学習の時間の講師や読み聞かせ、ミシンや丸つけボランティア、そして学校環境を整えてくださっているシルバーさん、6年国語科学習のお助け隊の皆さんなど、多くの保護者や外部の方からのご支援をいただきました。

金田町長様からも、6年生と4年生にご講話をいただきました。

また、私たち職員の研修講師としても、20人を超える方にご指導いただきました。

きっと総勢200人超える方に、学校にお越しいただいたかと思います。幸せなことです。

皆様の温かいご理解とご支援のお陰で、2023年の美咲野小学校を無事に納められることに感謝いたします。

皆様、よいお年をお迎えください。

みさきの門松! その2

みさきの門松! その2

門松づくりにあたって、子供たちも参加させて欲しいと相談したところ

主催のみさきのベース(本校PTAOB・OG会)の方から、ご賛同いただいて、子供たちの参画の場をいただきました。

作成に当たっては、子供たちの自己アピールをもとに役割分担をしてくださいました。

この見事なパネルの担当は

龍の絵を、ドラゴンを描くのが得意な6年生の龍季さん

文字を、書道が得意な6年生の遥花さん

子供たちの活動のための下準備、下ごしらえもさすが!でした。

両脇の門松の2段の迫力にも圧倒されます。

ある子は作業しながら「今まではただ見て通るだけだったけど…」

と言いました。これからは、我がこととして、門松を見つめるのだろうなと思います。

「みんなが さんかく きっちり のびる」みさきのスタイル の 教育活動で 1年を締めくくれたこと、それも 地域や保護者の方との協働作業であったことを、とても嬉しく思います。

今朝は、犬の散歩をしておられた地域の方から「立派な門松を飾ってくださって…」とお褒めの言葉をいただきました。

学校で留まらず地域の門松になっているんだな、と嬉しく思いました。

来年は、このドラゴン、昇り龍の勢いにのって、もっともっと成長する美咲野小学校を 皆さんとともに創っていきたいと思います。

サンタが美咲野にやってきた!

サンタが美咲野にやってきた!

12月22日、後期前半の最終日

サンタさんとトナカイさんが見守りに参上しました

寒い寒い朝でしたが、子供たちは大盛り上がりでした

この素敵なサンタさんたちの正体は・・・

PTA役員の皆さん!

チャーミングな笑顔と動きで 子供たちを楽しませてくださいました

寒い中 ありがとうございました

NIEまつり

NIEまつり

12月14日(木)午後は、NIE公開授業でした。

提案授業は2本。

6年3組 国語科「ディベカッション ”新聞の媒体は 紙?デジタル?”」

泉龍之介教諭

4年1組 社会科「谷に囲まれた大地に水を引く」 谷口夕佳教諭

特に子供たちの活発な発言やタブレット操作等に、参観の皆さんから

お褒めの言葉を頂きました。

総括会では、本校の取組について紹介しました。

情報委員会委員長の太一さんも報告してくれました。

その後、熊本市教育センターの書川欣也指導主事から

「NIE教育と持続可能な社会の創造~深い対話を育む効果的な新聞活用~」と」題した講話をいただきました。

これまでの取組そのものは勿論、この日のご講話、そして多くの方からのご意見等、職員一同、たくさん学ばせていただきました。

校内には、学習の成果物である新聞たちをあちこちに掲示しています。

まさにNIEまつり状態

(3年生 大津町よかとこ新聞)

ご来校の際は、子供たちの学びの成果を 是非ご覧下さい。

咲いた咲いた

咲いた咲いた

11月22日のなかよしフェスタで 1年生のあらたさんから

購入したビオラ苗が 小さな花を咲かせました

「ありがとう」のメッセージの隣で 小ぶりだけれど たくましく咲いています

緊張気味に苗の袋を渡してくれた あらたさんの様子を思い浮かべながら ほのぼのと眺めていた 休日の午後でした