2021年9月の記事一覧

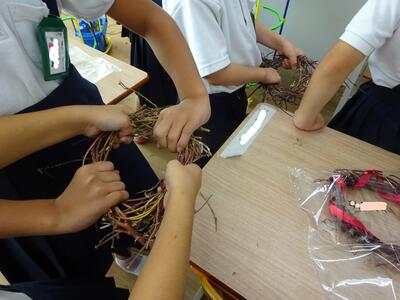

リースづくり(1年生)

1年生の生活科の学習で育ててきたアサガオ。種を植え、成長の様子を観察し、アサガオの花をタブレットでも記録し、種を取りました。そして、残ったアサガオの蔓(つる)を使ってリースづくりを1年生がしていました。4組の三城先生が前任校でもされていたそうで、今回は1年生全員がリースづくりに挑戦。

茶色くなったツタ、少し緑が残ったツタ、赤みがかったツタを束ね、最後はリボンで固定すると、とてもきれいなリースができていました。子どもたちが家に持ち帰って、家に飾られることでしょう。

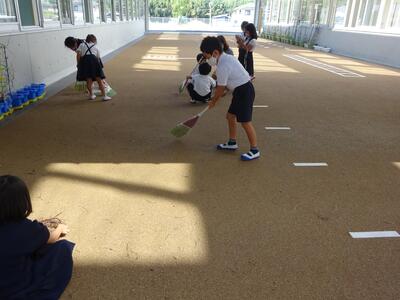

最後は、しっかりと掃き掃除まで頑張る1年生でした。

2組のりんどうさんが校長室用に作ってくれたリースも校長室の入り口に飾りました。

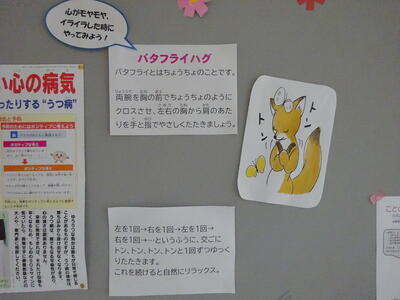

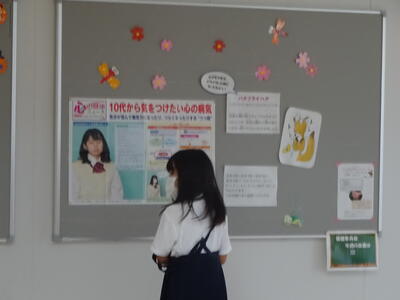

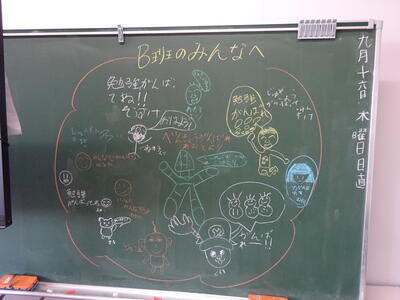

バタフライ・ハグ

「バタフライ・ハグ」を知っていますか。つらい記憶などをいやすための心理療法の一つです。

保健室の掲示板にも山下優子先生が「バタフライ・ハグ」を紹介されていました。分散登校で、一日おきの登校や友達と会えないなど、いつもとは違う日々が続いています。子どもたちも知らず知らずにモヤモヤやイライラなどがたまっているかもしれません。そうした時に簡単にできる解消方法です。

保健室の掲示物を見た女の子が腕を組んでやっていました。モヤモヤ、イライラした時には、度やってみてはどうですか。

「バタフライ・ハグ」のやり方

①目を閉じて、両腕を胸の前で交差させる。

②安心できるものや人をイメージする(好きなアニメなど)

③胸の前で両手を交差させたまま、左右の肩を両手で交互にトン・トン・トン・・・とゆっくりたたく。 これをくりかえす。

みんなと会うのが待ち遠しい

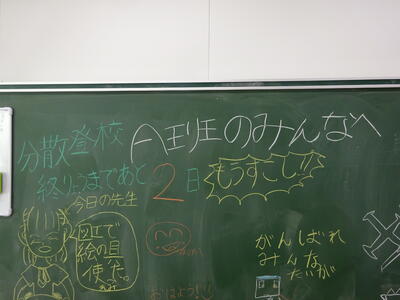

分散登校でおなじみとなった翌日の登校グループへの黒板による メッセージ。4年3組のメッセージには「分散登校終りょうまであと2日 もうすこし!!」のメッセージがありました。

早くクラス全員の生活に戻りたいという思いが伝わってくるメッセージでした。

運動場のレイアウト

17日(日)に学年別に実施する運動会。今回は全体での運動会ではありませんが、本校にとっては初めての運動会となります。そのため、運動会のメイン会場となる運動場のレイアウト(場づくり)も初めてとなります。また、今回は、学年別に実施で、感染対策等も踏まえたレイアウトに変更するため、当初(5月)に計画していたレイアウトからさらに変更したものとなります。

感染対策をしながら、子どもたちの活動を保護者の方々に参観していたくためには、どのような場の設定がいいのかを協議しながら、昨日(28日)の放課後に体育主任の後藤先生指揮のもと、宮田先生、杉本先生が、まずは運動場にライン引きをされていました。

今後、実際に各学年が使用しながら微調整をしていく予定です。

1か月ぶりの外遊び!!!

夏休み明けの8月末から感染拡大防止のため停止をしていた「外遊び」を本日の朝の時間から解除しました。分散登校のこり2日のため、試行的に行っていますが、熱中症対策とマスク着用、遊んだ後の手洗いなどはこれまでどおり行っていきます。

早速、朝の外遊びができると聞いた子ども達が、運動場で思いっきり遊んでいました。1年生は遊具の場所に一直線!わずかな時間でしたが、笑顔で「楽しかった」との声があちこちから聞かれました。

2年生の女の子は「外遊びができるようになったから、(図書室の)本も読みに行けるのかな?」との声も・・・。感染予防を継続しながら、少しずつ学校の日常生活を取り戻していきたいと思います。

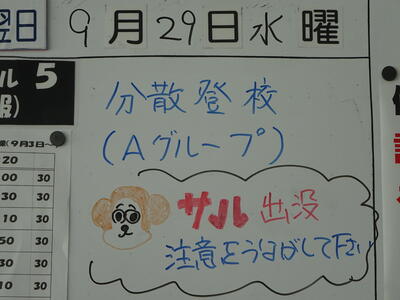

まさかの校内にサルが!

今朝、「サルがー!!」という桑原先生の叫び声。体育館の横を歩いていた桑原先生が体育館横にある学校園脇の百葉箱の上にサルが座っていたのを発見。先生が声をあげたため、サルもあわててフェンスを越えて隣接する菊池恵楓園の林の中に逃げていきました。

まさか校内にサルが・・・とは思いましたが、今回、サルがいた場所は学校園脇で、そこにはわかば学級で植えたサツマイモがすくすくと育っています。おいしそうなサツマイモを求めてきたのかどうなのか・・・。楓の森小・中がサルにとっても居心地がいいのかもしれませんが、子どもたちが危険にさらされては大変です。

米澤教頭先生が市役所に連絡をし、早速、農政課の職員の方が来校され、また警察官の方も現場を確認いただき、定期的に巡回等をして頂けるとのことでした。

安心メールでもお知らせしたように子どもたちには、サルと出会った場合には「不用意に近づかない」「目を合わせない」「脅かさない」ように注意をしています(職員室のホワイトボードにも米澤教頭先生から注意がうながされています)。

おもわず夢中になるゲーム

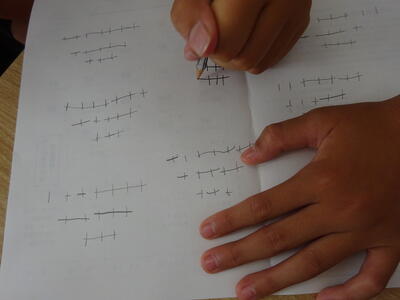

今は、外遊びができませんが、子どもたちは室内での工夫しながら休み時間を過ごしています。6年3組の休み時間、子どもたちが裏紙を使って簡単なゲームをしていました。担任の宮田先生に勧められて私(校長)も参戦させてもらいました。

短い線を1段目は3本、2段目は5本、3段目は7本引きます。この短い線を交互に消していって最後の1本が残った方が負けとなるゲームです。条件は、各段をまたいで消すことができない。同じ段であれば何本消してもいい。とったシンプルです。

先を読むことが必要で、なかなか頭を使います。6年生の何人かとやりましたが、これが楽しい。しかし、虎太朗さんが横綱級の強さでギャフンと言わされました。

数学(算数)が専門の宮田先生は、こうした簡単にしかも夢中になってしまう楽しいゲームを色々持っておられて、休み時間の子どもたちもいいリフレッシュができています。

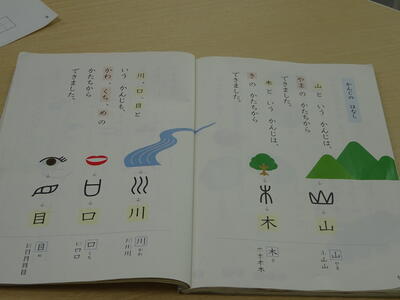

1年生も漢字の学習

入学して6か月。1年生も自信満々の小学生となっています。「あいうえお」のひらがなから始まった国語の授業も今では漢字の学習をしています。「一」「二」「三」・・・「山」など、画数の少ない漢字を習っています。

1年生で学習する漢字は80字です。2年生160字、3年生200字、4年生202字、5年生193字、6年生191字、小学校では1026字の漢字を学習します。音読み、訓読み、熟語などをさらに学習し、読める本なども増えていきます。そのスタートにたっている1年生です。

施設もフル活用

分散登校の中、10月17日の運動会(学年別開催)に向けた各学年の練習も本格化しています。

感染予防のため、これまで学級単位に限定していましたが、体育館など間隔がとれる場所では学年全体(分散登校中のため半数程度)での練習も緩和して取り組んでいます。

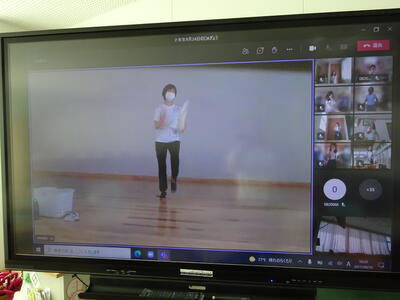

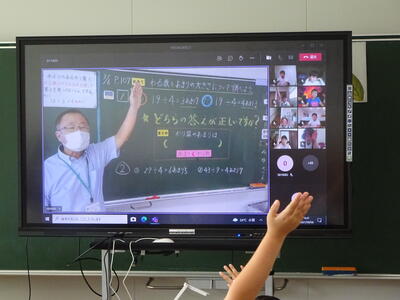

今日の3時間目は、1年生が体育館と武道場にわかれて全体練習を行っていました。武道場では1・2組、体育館では3・4組。それぞれに電子黒板を持ち込みオンラインでつないでの練習です。ICT(オンライン)と施設をフル活用した授業。充実した施設がある本校ならではの練習で、ありがたい限りです。

頼もしい事務室

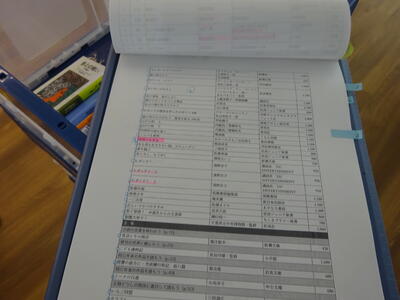

今日は、5・6年生の校納金徴収日でした。校納金は各学年の教材費などが主になります。本校では、年間で必要な教材費を年度当初に各学年が計画したものをもとに、事務職員の上田先生と渡辺先生が、徴収から金融機関への入金、そして業者等への支払い等の事務を一括して行ってもらっています。700名を超える児童を学年ごとに確認しならが行う事務は一日がかりの作業です。

また、できるだけ現金を学校内で取り扱わず効率化を図るために、次年度に向けて金融機関の振り込みシステムを導入する準備も平行して事務室で行ってもらっています。各ご家庭でも金融機関の口座確認や開設などでご協力いただきました。

今回(9月)から引き落としに移行していますが、一部は、これまで同様の徴収も行っています。事務室で対応してもらうことで、学級担任が子ども達の指導にあたる時間も確保することができています。学校施設や備品の管理や予算執行など事務室は、学校にとって頼もしいなくてはならい存在です。

ダンスの練習(2年生)

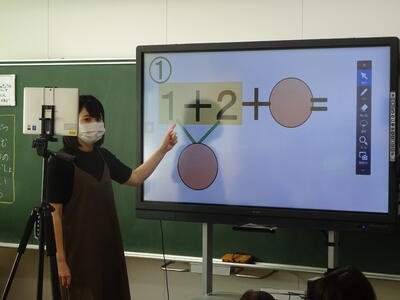

2年生の教室から聞こえる田上先生の元気な声・・・しかし教室には誰もいません。オンラインで配信されている体育授業と自宅で田上先生の動きに合わせて一緒に踊っている子どもたちの姿が電子黒板に映し出されていました。画面に映っている自宅の子どもたちが一生懸命に踊っている姿は見ていて微笑ましくなりました。

2年生の子どもたちは、広い体育館で間隔を取りながら踊りの練習をしていました。学年ごととはなりましたが、運動会を実施することに決まり、登校している子どもたちは体育館で一緒に練習を始めています。分散登校ではありますが、できることを少しずつみんなで始めています。

17日に運動会実施

5月30日(日)に実施予定だった運動会は10月17日(日)に延期し実施することとしました。

しかし、現在、まん延防止期間中で分散登校を実施しており、感染予防はもちろん練習期間や時間なども含めてどのようにするのかを職員、保護者、そして何より小学校最高学年の6年生の子どもたちに思いや意見を聞きました。

6年生の主な意見や思いや次のとおりです。

〇延期して運動会をしたい気持ちはいっぱいあるが・・運動会でコロナの拡大やクラスターなどを考えると中止するのも仕方ない。

〇みんな運動会はやりたいと思っていると思うが、もしものことがあったら色々な人が大変になると思うから中止させた方がみんなが安心できる。もしやるとしても学年でやった方がいい。

〇家にはおじいちゃんやおばちゃんがいるから心配。少し怖いので余り運動会はやりやたくない。

〇すごく運動会をしたいが、この小学校でコロナの感染がでたらこわいし、「やりたいからやろう」と考え方をしている人がいるから、人がたくさん感染してしまうのではないか。この学校の運動会は、すごく楽しみでわくわくしていたけど、しょうがいないと思います。

〇6年生は最後の運動会だから本当はやりたいけど、運動会が原因でコロナが広がったりしたら大変なので、全員でやるのではなく、学年で分けたりした方がいい。

〇1年生にとっては初めての運動会だから学年ごとでもやったほうがいい。

〇楓の森にきて、まだ少し不安はあるけど、やっぱり小学校最後の運動会だから、雨やコロナで中止になったら仕方ないけど、楓の森での運動会が初めてだし、小学校最後だからやりたい。

〇全校ではできないかもしれないけれど、学年だけでもやりたい。(分離した)合志南小と西合志東小が協力してやる運動会を見てみたいです。

〇練習期間が短いのが不安、応援団もきちんとまとまるのか心配。それをうまくしていくのが6年生。どのようにしていくのか話したい。楓の森小一期生で、最初で最後の運動会。運動会で6年生のパフォーマンスを見せたい。応援団のTeams(タブレットオンライン会議)を作って会議をひらいて話し合う。

6年生の子ども達が、現在の状況などを踏まえながら、よく考えてくれていることが伝わり、とてもうれしく思いました。様々な方の意見や考えを伺い、最終的に10月17日(日)に学年ごとに実施することとしました。概要は、配付文書(運動会のご案内(保護者向け).pdf)をご覧ください。今後、詳細な日程等は改めてお知らせします。

飛沫防止パーティション

中学校の渕上校長先生が感染予防のための飛沫防止のパーティションを製作され、相談室や理科室などに設置をされていることは以前も紹介しました(前の記事はこちら)。さらに小学校の子どもたちも利用する家庭科室や職員室カウンターなどにも追加製作をされ設置して頂きました。

休日も作業をされ1週間ほどで三十数台を量産され、まさに「渕上工務店」並みの生産量です。今後、分散登校が終わり、全員登校となっても合志楓の森小・中学校では、感染拡大防止をさらに充実することができます。渕上校長先生に感謝です。

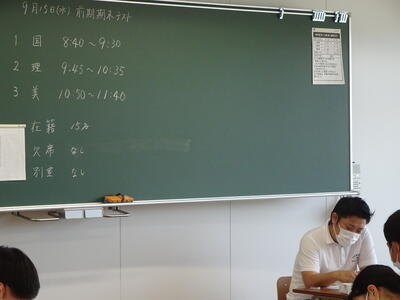

中学校テスト返し

先週の15日(水)から17日(金)の3日間で行われた中学校の期末テスト。昨日からテスト返しが行われています。テスト期間中は全員登校で教室分散で実施されていましたが、テスト返しは、1年生と2年生を午前と午後に分けて実施されています。

また、テスト返しも感染拡大防止のため、教室分散して行われています。そのため、教科担当者が各教室をオンラインでつないで行われています。楓の森中学校では、タブレットやオンラインの活用について挑戦的に推進をされています。

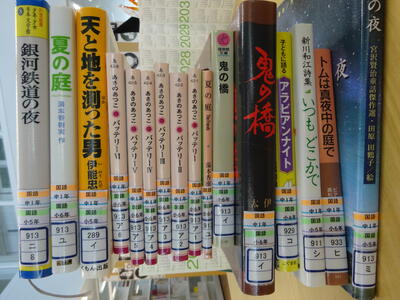

図書室バージョンアップ!

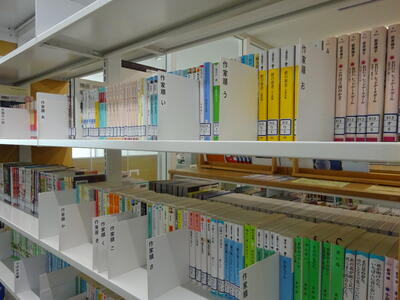

感染防止対策のため利用停止している合志楓の森小・中図書室ですが、室内では図書司書の堀田先生が所狭しと歩き回り作業をされています。

小学校・中学校の国語の教科書には多くの物語や説明文、詩、俳句、和歌などが掲載されいています。その他にも関連図書として多くの書籍が紹介されています。

そうした国語の教科書に紹介されている書籍を一つ一つ洗い出し、本の背表紙に「国語小1年」「国語中2年」といったラベルをつける作業を堀田先生がされていました。リストにある本を書架(本棚)から抜き出して、ラベルを貼り、また書架(本棚)に戻していく・・・といった気の遠くなるような作業です。テーブルの上には、作業を終えた書籍が棚積みされていました。

小・中が利用している図書室のため、小学5年生と中学2年生で関係する書籍があったりと小中のつながりが見られ新たな発見もあるそうです。これも合志楓の森小・中ならではの図書室のなせることかもしれません。

利用停止期間を活用して、図書室環境はさらに充実してバージョンアップしています。よりよくなった図書室をみなさんも楽しみにしていてください。

十五夜

今日は、十五夜。一年で最も美しいとされている「中秋の名月」。月を鑑賞しながら収穫などに感謝する行事です。

学校では校務支援システムが導入されており、先生方同士はグループウェアで情報共有ややりとりをしていますが、職員室の教頭先生の後ろのホワイトボードには毎日の予定などが書かれています。

小学校では米澤教頭先生が当日と翌日の予定などを記入されていますが、本日は、中秋の名月がイラスト入りで描かれていました。天気がちょっと心配ですが、満月が見られるといいですね。

待ち時間活用

分散登校の下校時刻は13時10分。隣接している学童クラブ「ぞうさんクラブ」は14時からのため、学童クラブ利用の子どもたちは、下校時刻からしばらく学校で待機をしています。

1、2年生はその時間に宿題をしたり、先生が個別指導をしたりしています。また、学習が終わったら、1年生では静かに昔話などのビデオ鑑賞をしています。2年生では、ほとんどの子どもがタブレットでスクラッチ(プログラミング)をやっています。

オンライン授業視察

分散登校が始まって3週目となります。昨年の4月・5月の一斉休校の際には、まだタブレット等はなく、紙媒体を中心に学習を進めてきました。今年度は、4月に合志市教育委員会でタブレットを全児童生徒に配布していただき、また市内小中学校に校内ネットワーク(Wi-Fi)環境も整備していただきました。今回の分散登校でもご家庭のご協力とご理解の中、タブレットを活用した学習を進めることができています。

本日は、合志市教育委員会の池頭教育委員(教育長職務代理者)と事務局の斉藤主幹が分散登校の授業の様子を視察に来校されました。4名おられる教育委員の方々で市内の小中学校を分担して視察をされているとのことでした。中学校の渕上校長先生と合志楓の森小学校と合志楓の森中学校でのオンライン授業の状況を説明し、実際の配信の様子を見て頂きました。楓の森中HPにも記事が掲載されています。

30000アクセス

連休中にホームページへのアクセスが30000を超えました。保護者の皆様をはじめ地域やその他の皆様にアクセスいただきありがとうございます。本ホームページは、開校前の令和2年(2020年)6月24日に開校準備委員会が開設し、開校まで様々な情報を配信してきました。開校後は、学校内での子どもたちの様子や先生方の取組、様々な情報を可能な限りタイムリーに配信できるよう心がけています。

改めて開校前の学校ブログを見ると、建設過程や開校準備委員会など、当時、本校に関わられていた方々の思いなどが伝わってきます。今後も可能なかぎり様々な情報を発信していきたいと思います。

過去のブログ 「通学路について」(2020.7.7)学校ブログ

足どりも軽やか?!な中学生

合志楓の森中学校で行われていた期末テストも今日が最終日。1日3教科、全9教科の3日間。中学1・2年生は毎日、自宅でも学習を行っていたのではと思います。

こころもち、下校している中学生の表情もにこやかで、足どりも軽いように感じました。3日間お疲れさまでした。来週のテスト返し(結果)まで、3連休をゆっくり過ごしてください。

6年生も来年から同じように定期テストを受けている成長した姿など想像すると、私も顔がにやけてきます。

久しぶりのごはん!!

夏休み明けから感染防止対策の一つとして、給食の配膳時間や食事時間を短縮するため、給食は品数を減らしたり、毎日、パン食に変えてきました。栄養教諭の橋本先生は、献立の変更に伴う材料の発注や調理工程の変更など、多くの調整をしてもらっています。

今日は、3週間ぶりのごはん(栗ご飯)でした。久しぶりのごはんの給食に喜んだ子どもたちも多かったようです。もちろん、職員も喜んでいました。現在は、分散登校期間中のため、Aグループ、Bグループがごはんの日が同じ回数になるように調整しています。連休明け登校のBグループさんも火曜日はごはんの日です。楽しみに。

今月の献立は給食だよりのページへ

対面とオンライン 体育

今日の3時間目。3年生教室横にある広い多目的室で、3年2組担任の山下先生がぽつんと一人で何かをされていました。よく見るとオンラインで自宅の子どもたちに向けた体育の授業中。タブレットの画面ごしにうつっている自宅学習の子どもたちも山下先生の指示にしたがい、ストレッチをしていました。

登校している3年生は・・・・と体育館でボールを使った運動が行われていました。1組の田川先生と3組の金澤先生が対面での授業。次の登校時にこの活動が入れ替わることになります。

実技がある体育の授業などは、オンライン授業がやりずらいですが、分散登校のオンライン授業と対面授業をうまく使い分けた授業でした。3年の先生方がチームワークの賜物です。

みんなのを守らなきゃ!!

分散登校の期間は、午前中5時間授業で給食後の下校となっています。下校時刻は13時10分。本校に隣接している学童クラブ「ぞうさんクラブ」は14時からのため、学童クラブの子どもたちは、しばらく学校で待機をしています。

明日、接近してくる台風14号対策のため、低学年のベランダに並べていた鉢を屋内に移動。しかし、分散登校のため、登校している子ども達が自宅学習(オンライン学習)の子どもたちの鉢も運ぶことになります。

1年生の子どもたちは、「みんなのを守らなきゃ!!」といいながら、ベランダと廊下、遊び場(中庭)を何度も行き来してくれていました。ありがとう。

本を読めばいいじゃない!

台風14号は、本日(16日)から明日(17日)にかけて九州北部に接近、上陸する恐れがあります。明日の登校等については、現時点は通常どおりですが、今後の台風の進路次第では、教育委員会と協議しご連絡することとなります。

これから台風の季節となりますが、楓の森小・中の図書室には「台風がくる?本を読めばいいじゃない」の名言が・・・。確かに。こんな時は読書です。

中学校期末テスト監督

楓の森中学校の期末テスト2日目。中学1・2年生が全員登校となっていますが、3階フロアーはさすがに静まり返っています。テストに集中して取り組んでいる証でしょう。

教室分散のため、1・2年生7クラスを14クラス(教室)で実施されています。本校からも一安先生と森田先生がテスト監督として助っ人にいっています。英語のテスト監督で、生徒達と一緒に英語のリスニングテストを聞いた森田先生は「リスニングを全部、聞き取ることができなかった」と悔しがっていました。

中学校の渕上校長先生も8年ぶりのテスト監督をされたようで、渕上校長先生がいかれた教室の子どもたちは緊張もしたでしょうが、校長先生がテスト監督という貴重な時間だったのではと思います。中学校のテストの様子はこちら(合志楓の森中)を。

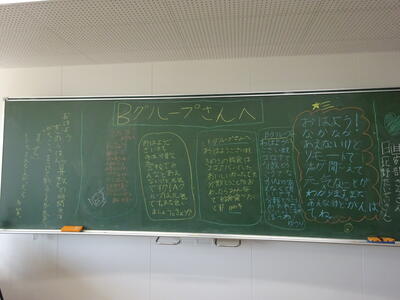

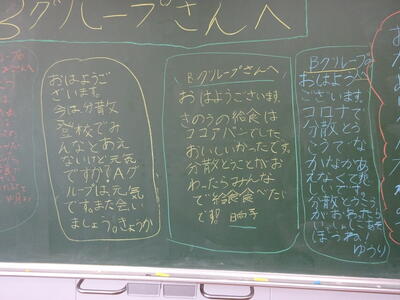

アナログとデジタル(Bグループさんへ)

分散登校は地区別としているため、A班が約400名、B班が300名ほどが交互に登校しています。時折、オンラインでは会話をすることはできますが、この10日間、学級全員が直接、顔を合わせることがありません。

今日(16日)の朝、4年生の3組(中村先生)と4組(岩田先生)の教室を通りかかると、黒板には「Bグループさんへ」と題したメッセージが書かれていました。よく見ると、昨日(15日)が登校日だったAグループの子どもたちから、今日(16日)登校のBグループの子どもたちへのメッセージでした。

「Bグループさんへ おはようございます。きのうの給食はココアパンでした。おいしかったです。分散とうこうがおわったらみんなで給食たべたいです」

デジタルにはない直筆の文字からは思いが伝わってきます。コロナ禍の中で、子どもたちはいろいろな学びをしています。朝から心があったまりました。

初秋を感じるススキ

1年4組の教室入り口にススキとホウズキが飾ってありました。担任の三城先生が持ってこられたとのこと。

気温が高い日はありますが、心地よい風が吹く日もあり、少しずつ秋が近づいていることを感じます。子ども達も肌感覚や視覚など五感を使って季節の移り変わりを感じていると思います。

社会福祉協議会ゆるキャラコンテスト

7月に4年生の福祉についての学習でゲストティーチャーとして来校していただいた合志市社会福祉協議会が15年目を迎えられます。それを機に社会福祉協議会のゆるキャラコンテストが行われます。

特に4年生では、福祉について学習したイメージでゆるキャラを考えていくのも楽しいかもしれません。

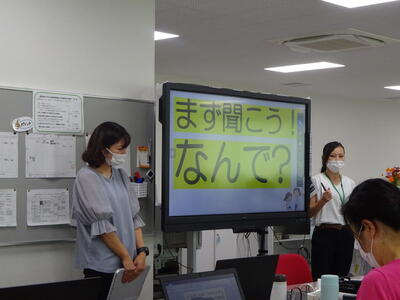

「熊本の学び」スタートアップ研修(小中合同)

今日の校内研修(小中合同)は「熊本の学び」スタートアップ研修を行いました。講師は、熊本県教育委員会義務教育課から岩木指導主事と松永指導主事、菊池教育事務所から大谷指導主事です。来校いただいた指導主事は、前任校が合志中(大谷指導主事・松永指導主事)と西合志南中(岩木指導主事)で、合志市に縁のある先生方です。

新学習指導要領(小学校は昨年度から、中学校は今年度から)となり、これを具現化するため、熊本県では「熊本の学び」推進プランが策定されました。今回、日々の授業改善も含めた研修を行いました。

現在の状況を踏まえ、研究主任の岩田先生(小学校)と吉留先生(中学校)で協議され、研修は分散(サテライト)方式で行いました。大会議室を講師の方(配信)の会場とし、各学年ごとに教室(サテライト会場)に分かれての研修です。会場のオンライン環境は、情報教育担当の山下賢史先生(小学校)と井上先生(中学校)が設定を行い、各教室でのワークショップ等も行うなど有意義な研修となりました。

先生方も子どもたちと同じようにオンラインでの研修を行っています。

「熊本の学び」の詳細(熊本県教育委員会) 「熊本の学び」リーフレット.pdf

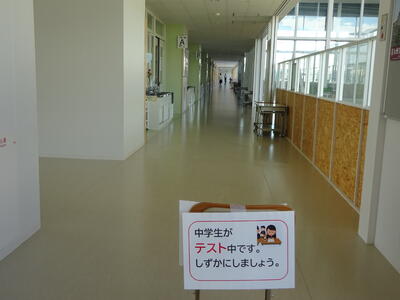

楓の森中 期末テスト(感染対策バージョン)

楓の森中学校では今日から3日間の期末テストが始まりました。分散登校期間中ですが、テスト期間の3日間とテスト返しの2日間の計5日間は、全員登校となります。1教室の人数を半分にして蜜をさけるため、現在使われていない3年教室や美術室などの特別教室も使っての感染防止対策バージョンの期末テストとなっています。

前回(7月)の中間テスト同様に、小学生も中学生がテストに集中できるように、この3日間はいつもより静かに過ごすことになります。また、今回は、受検教室も増えたことから小学校の一安先生や森田先生も助っ人として、中学校のテスト監督をする予定になっています。楓の森小学校と楓の森中学校では、日常的に小中連携を図っています。

期末テストの様子や中学校の学校生活などは楓の森中学校ホームページで紹介されていますので、ぜひご覧ください。期末テストの記事(楓の森中HP)

くまもと元気アップ体操でリフレッシュ

分散登校9日目。非日常の学校生活が続いているため子どもたちの心の面やストレスなども心配をしています。

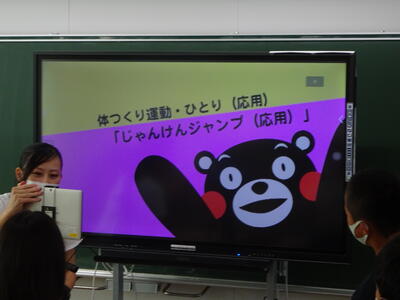

当初は時間がかかっていた朝のオンライン接続も日ごとにスムーズとなり、少しずつ学級単位での朝の会も行われています。今日の6年2組では、朝から「くまもと元気アップ体操」をオンラインで行っていました。今回は「じゃんけんジャンプ」で教室の子どもたちと自宅の子どもたちをつないで盛り上がっていました。

子どもたちの楽しい表情や笑い声を聞きながら、こうした時間が大切だなと感じました。

心強い「防災士(米澤教頭先生)」

4年生の社会科の「地震からくらしを守る」の授業が行われていました。5年前の熊本地震の記憶も残っている4年生もいると思います。熊本地震後、合志市を含め県内では、多くの「防災士」の方々が地域の防災に関わられています。授業の後半は、防災士をゲストティーチャーに招いての授業でした。

ゲストティーチャーは本校の米澤哲也教頭先生。子どもたちも「えっ」という表情でしたが、米澤教頭先生は、合志市の武蔵野台地域の「防災士」でもあります。

いつもとは違う「防災士」米澤教頭先生の話を子どもたちも聞き入っていました。「防災士」がいるのは楓の森小にとっても心強いです。

中学校は明日から期末テスト

楓の森中学校は明日から3日間の期末テストが始まります。今回は全教科9教科で1日3教科ずつテストだそうです。現在は分散登校期間中ですが、テスト期間中は全員登校とし、教室を分散してテストを受検する形式をとられています。楓の森中は1・2年生のみのため、現在、空き教室となっている3年生の教室も使って実施されます(合志市内の中学校は全員登校の教室分散で実際されます)。

すでに各教室の入り口には、分散するための振り分け表示がつけられていました。中学生のみなさん、明日からの期末テスト、今までの学習成果をしっかりと発揮してください。ファイト!

単元テスト&オンライン授業

4時間目の3年生の理科の授業。理科担当の一安先生が、子ども達がいない空き教室でタブレットを通して、自宅学習子どもたち向けに授業をされていました。登校している子ども達がいる3年1組から3組の教室では、担任の先生がついて単元テストが行われていました。

分散登校7日目、また月末まで延長となり学習も進み、次の単元に進んでいくことになります。それに伴い、単元テストをどこかで行うことになります。そこで、登校している子どもたちは単元テスト、自宅学習の子どもたちには授業(翌日は入れ替え)を行う方法を今日から行っています。他学年でも同じ方法で今後の単元テストを実施していく予定です。

これまで、日常的に行っていた教育活動を分散登校の期間には、どのようにするのかを先生方も試行錯誤しながら行っています。一日も早く通常に戻れるように、今、できることを一つ一つ丁寧に行っていきたいと思います。

目のたいそう

分散登校となり1週間がたちました。自宅でのオンライン学習では、タブレットを見ている時間がいつもより多くなっています。保健室の山下先生から、休み時間にできる目の体操スライドが紹介されています。早速、本日から各学年でも取り入れています。「分散登校 特設ページ」に詳細を掲示しています。

ストレッチの詳細はストレッチ.pdf

新たな掲示手法?!見つけた喜び!

何度も紹介している合志楓の森小・中学校の図書室は2階にありますが、3階までの吹き抜けとなっており開放感があるつくりとなっています。3階の吹き抜け部分は、ガラス張りのため、3階フロアの廊下からも図書室を見ることができるちょっとオシャレな空間です。

3階の廊下を歩いていて見つけたのが

「あの頃、本を読んでおけば」のあの頃、は今

上から見ないと見えない言葉・・・。こんなところに掲示することを思いつくのは、アイディア豊富な図書司書の堀田先生以外いないと思うのですが。図書室は、閉室中ですが、みなんさんもこの掲示を見つけてみて、堀田先生にぜひ尋ねてみてください。

これがいつからあったのか気になるところですが、児童生徒がどれぐらい気づいているのかも気になりました。

6年生の思い(運動会)

5月30日(日)の運動会は、感染拡大防止から10月17日(日)に延期をして行う予定です。本来なら来週から運動会に向けた練習を行っていく予定でした。しかし、現在は感染防止を最優先事項で分散登校が月末までとなり、練習をする期間やその方法など制約が多い中、先日の職員会議でも運動会のあり方等について検討を行いました。

私(校長)として、小学校最後の年となる6年生の思いや考えを聞きたくて、オンライン授業の時間を少しかりて、現在の状況を6年生の子どもたちに説明しました。その後、登校している子どもたちには思いや考えを書いてもらいました(自宅オンラインの子どもは登校日に書いてもらいます)。一人一人が自分事としてしっかりと書いている様子が見られうれしく思いました。今後、子どもたちの思いや考えをもとに、PTA役員の方々とも意見交換しながら決めていきたいと思います。

運動場に草が・・・

休み時間の子どもたちの楽しみの一つの外遊びですが、夏休み明けから感染防止対策の一つとして、外遊びを禁止としてます。分散登校となり、子どもたちからも「外遊びまだですか?」と聞かれる度に申し訳なく思います。分散登校をふくめ学校生活の様々な場面で子どもたちも多くの我慢をしている状態です。

子どもたちが走り回っていた時にはなかった草がちらほら運動場にも見られるようになりました。早く子どもたちが外遊びができることを願って草取りをしたいと思います。

楓の森小のアート集団

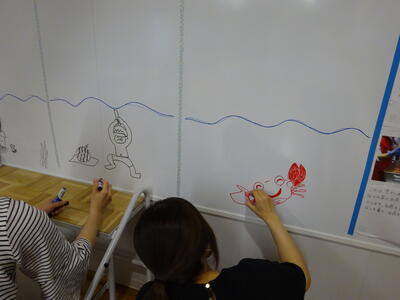

楓の森小・中学校校舎の自慢の一つに1階ロビーにある巨大なホワイトボード。昇降口から入った場所で多くの子ども達が取りますが、特に小学校1年生の教室の脇にあり1年生にとってはなじみのある場所でもあります。

7月からこのホワイトボードに1年担任の先生達(榎田先生、佐藤先生、桑原先生、三城先生)が季節に応じた絵を放課後に描いてくれています。7月は残っていた子どもも一緒に楽しい海の生き物を描いていました。

今日の放課後は、秋バージョンにリニューアル中でした。分散登校となり、全員が登校することができない中、学校に来た際に少しでも子どもたちが楽しんでくれるようにとも思いです。バンクシーならぬ本校のアート集団です。

9月9日「救急の日」

前期後半から小学校保健室前の掲示版は、感染防止対策掲示がされていました。合志市のキャラクター「ヴィーブル君」と熊本県のキャラクター「くまモン」が社会的距離をとっている掲示でした。

今朝は掲示が一転していました。コロナ禍の対応におわれていて忘れていましたが、9月9日は「救急の日」です。さすが山下先生です。

不祥事防止研修

学校では、毎月、全職員での職員会議があり、会議の最初で「不祥事防止研修」を行っています。この研修は2名の先生方が各内容の担当となり、事前に内容を検討、準備して全職員に研修を行う形式で行っています。昨日(8日)は、「体罰防止」についての研修で、6年部の後藤先生と4年部の中村先生が担当でした。学校内で体罰が起こりえる場面を想定し、体罰防止に向けて何が必要なのかを考えていく内容でした。小グループで話し合いを持ちながら体罰防止について全職員で再確認をしました。

楓の森小・中の図書室は今・・2

感染防止対策のため利用を制限している図書室ですが、司書の堀田先生は毎日、図書室にこもり作業をされています。4月開校時の蔵書数は5731冊(現在は6516冊。うち寄贈本は129冊)。4月当初、子どもたちができるだけ早く図書室を利用できるようにと急ピッチで準備、整理、環境づくりをされていました。しかし、堀田先生一人でするには限界もあったようで、この利用制限期間を使って様々な作業を黙々と行われています。図書室利用が再開した時には、子どもたちにとってもさらに利用しやすいリニューアルしたものになっていると思います。

堀田先生は、いろんな企画をされたり、アイディアをお持ちの方です。図書室にも学年の学習に応じたコーナーや世の中の話題に応じたコーナーなどが設けられたりします。また、季節に応じた環境づくりも得意で、季節を感じることができる図書室でもあります。今の時期はハロウィンの飾りグッズが出番を待っているようでした。こんな図書室がある子ども達は幸せだと思います。

給食室の感染防止対策

楓の森小・中の給食は、敷地内の給食棟で調理されています。そこで合志市教育委員会が一部業務委託をした業者(ハーベストネクスト株式会社)の方々が従事さてれいます。

日々の細やかな衛生管理はもちろんですが、新型コロナウイルス感染症の対策の一つとして、食後の食器等の洗浄の際には、通常のマスクに加えフェイスシールド(飛沫感染防止)をつけて作業をされています。子どもたちが毎日食べている給食の裏側では、日々、安心安全に給食を提供できるよう様々な取組がなされています。

中学生と一緒に木工作業(中学校:渕上校長)

合志楓の森中学校の渕上佳宏校長先生は、とても多才な校長先生です。教育はもちろんですが、栽培、農作業、木工、ICT・・・様々な顔を持たれています。これまでも学校園も自前の耕運機で耕していただき、わかば学級のサツマイモがすくすくと育っています。

今日は、中学校の技術の木工の授業に交じって、渕上校長先生の姿が技術室にありました。製作されていたのは、飛沫防止のためのパーティション。すでに会議室等用に製作済みで、今回は、理科室用のパーティションを大量制作中でした。中学生も校長先生の技術と手際のよさを学んだのではないでしょうか。

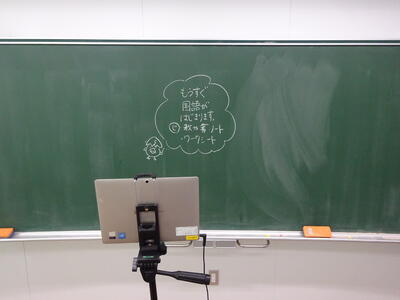

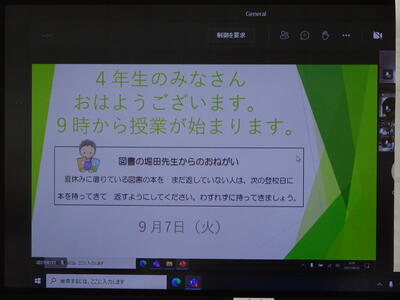

もうすぐ授業がはじまります!(オンライン授業)

分散登校3日目。自宅でオンライン授業を受けるのも2回目となりました。

先生方も子どもたちがどうしたらオンライン学習が見やすくなるか、また分かりやすくなるかを毎日、試行錯誤の連続です。朝8時30分から9時までの接続の時間の教室の光景。自宅にいる子どもたちを想定した配信が行われていました。先生方の対応力のすごさを感じます。

また、5年生の教室では、電子黒板がタブレットでどのように見えているのか、教室にいる数台の子どものタブレットを使って事前にチェックしていました。電気を消したがみやすいのか、カメラの角度は・・・などなど。

テレビ局のディレクター役を子どもたちが行っています。

楓の森小・中図書室は今・・

楓の森小・中の人気スポットの一つの図書室ですが、感染拡大防止のため前期後半のスタートでは、図書室利用も休み時間を1学級限定で設定していました。しかし、3日からの分散登校となり、残念ながら現在は図書室の利用自体は一旦停止しています。そこで、図書室の今を実況中継します。

まずは、「返却BOX」登場!!。注文して待ちに待っていたBOXです。4年生側の図書室入り口に置いてあります。図書室が閉まっている時は、このBOXに返却!さらに利用しやすくなりました。返却BOには、青のリボンがつけられています(図書司書の堀田先生のうれしさもこめられています)。返却ボックス&ピクトグラム.pdf

もう一つは、「読み解くシリーズ」「ひみつシリーズ」が蔵書に加わりました。なんと無料!!配付。そのいきさつは、前回のメープルシリーズをお読みください。メープルちゃん(無料配付シリーズ).pdf

さらに、東京オリンピック・パラリンピックでも話題となった「ピクトグラム」。楓の森小中図書室では当初から取り入れられていましたが、夏休み期間中にさらにグレードアップ!入室はできませんが、楓の森小中図書室は、室外からも見られるので、ちょっとのぞいてみてください。

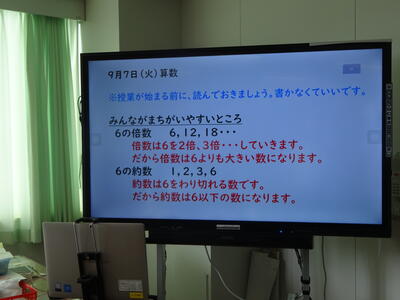

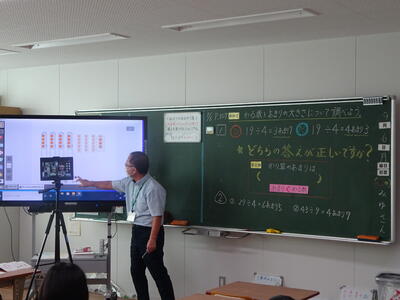

オンライン授業バージョンアップ

先週金曜日に引き続き、分散登校2日目。金曜日に自宅でオンライン授業を受けていた子どもたちが今日は登校日となります。朝から、数人にオンライン授業についての感想を聞くと、「うまくつながらなった」「声が聞こえにくかった」「黒板が見えにくかった」「うまくつながった」「時間が短かった」「休み時間(10分)が暇だった」などの感想が聞かれました。接続等でご家庭にはご協力いただきありがとうございました。

初日は、接続等についての多くのお問い合わせがありましたが、今日は、お問い合わせ等もほとんどなくスムーズに接続ができたようでした。週末に再度、ご家庭でも確認していただいたのではと感謝します。

学校でも初日のオンライン授業を終え、全職員で改善点を出し合いました。「黒板の文字を(いつもより)大きく書く」「いつよもりゆっくり話す」「みやすくするためスライド等を準備する」「画面上で見えやすいチョークの色にする」など、今日のオンライン授業は改善されていす。先生方もより分かりやすいオンライン授業に向け、土日も含め準備をされていました。

通常の授業と違い、オンライン授業ならではのやり方に変えていく必要があり、日々、考えバージョンアップしています。先生方の取組にも感謝です。

分散登校(オンライン授業)その2

授業の中では、タブレットを活用した活動を行っていますが、オンライン授業(授業配信)は、子ども達(ご家庭)にとっても学校にとっても初めての取組です。

オンライン授業に向け、各学年やクラスでは接続方法などを事前に子どもたちと一緒に確認したり、家庭での接続確認テストなどを行ったりしてきました。また、オンライン授業にむけて授業のやり方やどのようにしたら見えやすいのかや分かりやすいのかなど、オンラインに応じた授業の方法を学年で検討し、教材研究を含め先生方は教具などの準備を急ピッチで進めてきました。

本校では、学習進度など様々なことを考慮し、学年単位でのオンライン授業を実施しています。例えば2年1組での国語の授業を自宅学習の児童はもちろん、2組、3組の登校している児童も受けるという方法です。他の担任は、児童の個別指導やオンライン配信の補助などを行います。

各学年、国語や算数、社会、体育、音楽、図工など各教科のオンライン授業を行いました。午前中5時間授業後、給食を食べて子どもたちが帰った後、職員で今日のオンライン授業の振り返りを行いました。

初めてのオンライン授業で、いつも以上に先生方も疲れられtようでした。

分散登校(オンライン授業)その1

本日(3日)から14日(火)までの8日間は、合志市内の小中学校は分散登校です。30日(月)に保護者の皆様にはお知らせをし、各ご家庭で調整等などご理解とご協力いただき感謝いたします。

楓の森小は、地区別の分散のためクラスによりばらつきはありますが、毎日、各クラス10人~24人の登校となります。登校しない児童は、自宅でオンライン授業(授業配信)を受けることになります。

登校してきた子どもたちは、空いた席が多くあるいつもと違った教室で「ちょっとさみしいな」という声も聞かれました。8時30分から9時までの30分間は、自宅のオンライン接続時間として設定した8時30分から9時までに自宅から次々に子ども達が参加してきました。学校では、学年単位でオンライン授業を各教室の電子黒板に配信する準備をおこないました。

バーチャルピアノ(音楽)

文部科学省から「学校における新型コロナウイウル感染症に関する衛生管理マニュアル~『学校の新しい生活様式』~」に、学校内での教育活動における感染防止対策が示されています。各学校では、このマニュアルに沿って、それぞれの施設等を考慮した対策を行っています。特に授業では、学習する時期の入れ替えや活動方法の工夫など、試行錯誤をしながらの行っています。

音楽では、発声などを伴わない鑑賞を行ったりとしていますが、リコーダーや鍵盤ハーモニカなど、実技を伴う活動については悩みがつきません。

音楽専科の山下先生は、ICT支援員の板東さんに相談し、バーチャルピアノでの活動の準備を進めてきました。今日は、6年2組で実際にバーチャルピアノを使って授業が行われていました。子どもたちも鍵盤を押さえながら、音がでるバーチャルピアノでの練習で実感がわいていたようでした。