学校だより

新年度のスタートです!!

4月8日(月)に始業式があり、いよいよ新年度が始まりました。令和6年度、姫戸丸の出航です。

始業式では、それぞれ進級し、一つ上の学年になった子供たちが、やる気に満ちた表情で、目をきらきらと輝かせていました。そのような子供たちの姿を目にし、私たち職員一同、「よし、この子供たちのために頑張ろう!」という思いを強くしたところです。

校長講話では、まず、本年度の学校教育目標

「夢に向かって挑戦し、感動を共有するひめっ子の育成」

について、子供たちと共有しました。子供たちには、この目標の達成に向けて、姫戸小の子供たち、先生方、保護者の皆様、そして地域の方々と一緒になって頑張っていこうと伝えました。また、この目標を受けて、ひめっ子合言葉である「夢 もっと挑戦 より感動」について、次の3つを話しました。

①夢をもつことはすばらしいこと。夢、もっと分かりやすく言えば、目標をもつことで、人は頑張ろうという気持ちが心の中に生まれる。だから、ぜひ、夢や目標をしっかりもってほしい。

②何かに挑戦して思うような結果が出なかったとしても、挑戦した経験は必ずその後の自分の成長につながる。だから、何事にも挑戦するたくましさを身に付けてほしい。

③人が感動するのは、誰かがひたむきに努力している姿、目標達成に向けて一生懸命頑張っている姿を目にしたとき。だから、何事にも一生懸命取り組んでほしいし、お互いの頑張りを認め合って、感動を共有してほしい。子供たちは、真剣な表情で、目と耳と心でしっかりと話を聞いていました。

これから1年間、学校教育目標とひめっ子合言葉を常に意識しながら学校生活を送ることで、姫戸小をよりよくしていってくれることを期待しています。

海翔さん、ありがとう!

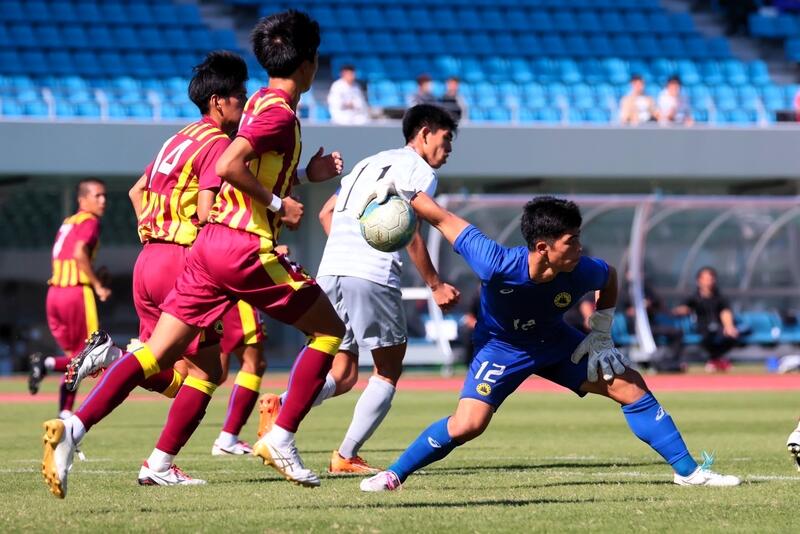

長崎総合科学大学付属高校サッカー部キーパーとして、昨年12月の全国高等学校サッカー選手権大会に出場された山口 海翔さん。姫戸町出身。大津高校の碇 明日麻さんと同級生。忙しい合間をぬって子ども達に会いに来てくれました。サッカーを始めたきっかけ、サッカーを通して学んだこと、苦労したこと、将来の夢など、たくさん話をしてくれました。

特に感銘を受けたのは、山口選手が座右の銘とする「感謝」「努力」「挑戦」という3つの言葉。

苦しいときや辛いときこそ、自分を支えてくれる親や友達に感謝し、今の自分がやるべきことを黙々とやる。できるようになったら更なる高みに挑戦する。挑戦したら自分の良い所やダメな所が分かる。それは、もっと努力しようという原動力になる。そんな山口選手の言葉に、真剣な瞳で聞き入る子ども達でした。キーパーの構え、ジャンプキャッチの仕方、リフティングも実際にやってみせて教えてもらいました。

山口選手のお母さんにもお話をうかがうことができました。子の成長を願い、涙を隠して叱咤激励したことなど、子を想う親の気持ちについて、お話していただきました。涙が出ました。

山口選手、お母さん、ありがとうございました。

授業参観、お世話になりましたm(_ _)m

3月1日(金)の授業参観、PTA総会、学級懇談会には、ご多用にかかわらずたくさんの保護者の皆様、学校運営協議会の皆様にご参加いただき、誠にありがとうございました。

子ども達にとって、親や祖父母が教室に来てくれることは特別なこと。ある子によると「嬉しい気持ち50%、緊張50%」だそうです(笑)。授業中も何気に出入口を気にしつつ、姿が見えると「来た-。」と笑顔いっぱいで呟いていました。

写真は、4年生の1/2成人式の様子。10年間育ててもらったことに感謝し、出来るようになったことと、将来の目標をしっかり発表することが出来ました。

どの学年も、ず-っと心に残る学習になったようです。ありがとうございました。

6年生に「ありがとう」を伝えよう

2月22日(木)、あいにくの雨。 みんなで諏訪公園に送別遠足に出かける予定でしたが、雨天時計画に従い「お楽しみ送別会」を体育館で行いました。

4月から姫戸小の看板を背負う5年生13名が、計画・準備・進行の全てを担い、卒業する6年生との名残を惜しみつつも、和気藹々で笑顔溢れる送別会を開いてくれました。司会をする人、説明をする人、例示をしてみせる人、時間を計る人など役割分担をして、全校児童をしっかり楽しませてくれました。また、端々にギャグを盛り込んだ雰囲気作りは流石でした(空雅さんのダンス最高!)。

写真は「震源は誰ゲーム」と「伝言ゲーム」。6年生をリーダーとする縦割班で行いました。「震源」の変な動きを必死に真似する様子や、「伝言」がジェスチャーによってどんどん変わっていく様子が、とっても面白かったです。

上の写真は、インタビューを受けている6年生。「中学校で頑張りたいこと」「好きな給食」の質問に加えて、「英語で自己紹介をしてください」といった無茶ぶりもありましたが、そこは最上級生、格好よくペラペラと英語で話していました(^o^)。 サプライズゲストとして、かの有名な「ホテイ陽向さん」↓ も現れ、大興奮の会場でした。

楽しかった-!

お昼からの「PTA親子ふれあい活動」も、子ども達、大喜びでした。

「みんなで、もっとふれ合おう、もっと楽しもう!」をスローガンに、糸や和紙で作るランプシェード【作る活動】とグラウンドゴルフ大会【動く活動】に分かれて、親子や兄弟、地域の方との交流を楽しみました。

企画・準備・運営等、多大なご尽力をいただいたPTA役員の皆様、ありがとうございました。お世話になりましたm(_ _)m。

タブレット活用ルールについて

1、タブレットの持ち帰りルール(児童用)

2、ご家庭で気をつけていただきたいこと(保護者用)

3、タブレット五か条(児童用)

4、Wi-Fi接続の仕方

上記内容について、別添のとおり添付しています。正しくタブレットを活用できるよう、家族みなさんで確認してくだい。

〒866-0101

熊本県上天草市姫戸町姫浦656番地3

上天草市立姫戸小学校

TEL 0969-58-2068

FAX 0969-58-2147

E-mail hies@edu.kamiamakusa-city.jp

URL http://es.higo.ed.jp/himedo/

*白嶽山頂からの眺望(碧い海の向こうに八代が見えます)

熊本県教育情報システム登録機関

管理責任者

校長 土屋 寛仁

運用担当者

教諭 濱﨑 伸太郞

栄養教諭 花田 千賀

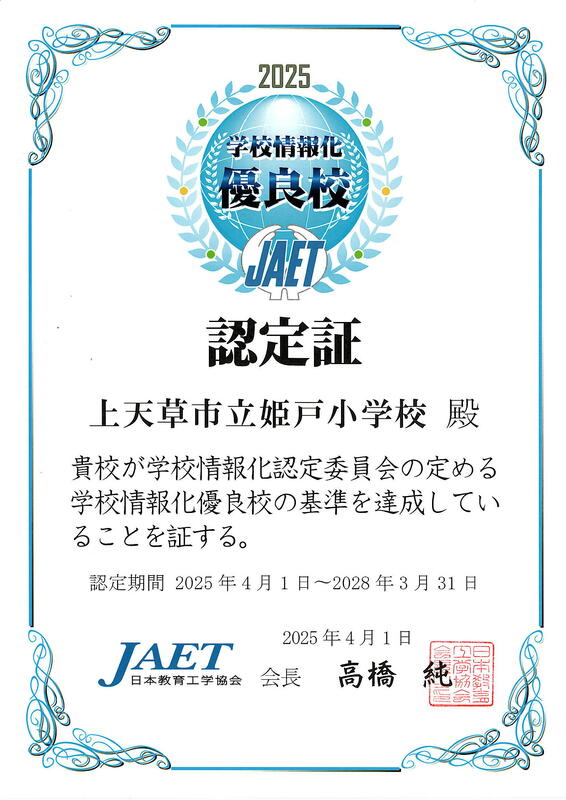

学校情報化 優良校認定 (日本教育工学協会)