学校生活

児童集会を行いました

児童集会を行いました。運営委員会からは「登校班で一礼」「チャイム黙想」について、動画をもとに気づきを出し合い、考える発表がありました。環境委員会からは、節水、節電、リサイクル、残菜0、栽培活動、無言掃除の呼びかけの発表がありました。コロナ禍で3年ぶりの参集型の児童集会の実施でしたが、堂々とした発表やお返しの感想もできて、とてもよい集会でした

後期始業式をしました

後期始業式を行いました。校長先生から「思いやり」について話がありました。体の目・耳・口・手足・心をどのように使うと人が嬉しい気持ちになるか考えました。その後、代表児童4名が、「後期の目標」についての作文発表をしました。後期も目標を持って、1日1日大切に充実した毎日を過ごしましょう

前期終業式をしました

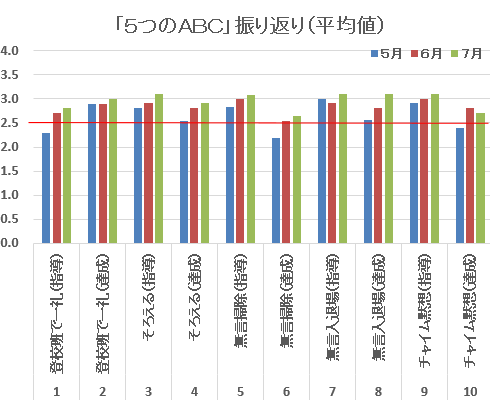

前期終業式を行いました。まず校長先生から、前期の子供たちのよさや頑張りを褒めるお話がありました。「腹赤っ子ならできる5つのABC」について、達成度をグラフ化して示し、後期への意欲付けを行いました。その後、代表児童3名が「前期を振り返って」の作文発表をしました。3連休の後、後期が始まります。後期も目標を持って1日1日大切に過ごしましょう。「腹赤っ子ならできる5つのABC」も頑張ってくださいね

「町内陸上記録会に向けての練習」

10月20日(木)開催予定の「町内陸上記録会」(5・6年児童参加)に向けて、放課後練習を始めました。出場種目ごとに職員で分担して、練習のサポートを行っています。子供たちには目標を持って、練習に励んでもらいたいと思います。陸上運動を通して、運動に親しむ心や体力の増進につながるように指導をしていきます。大会は長洲町総合グラウンドにて、8時50分開会(詳しくは学級通信にて)で行われます。当日は温かい応援をよろしくお願いします

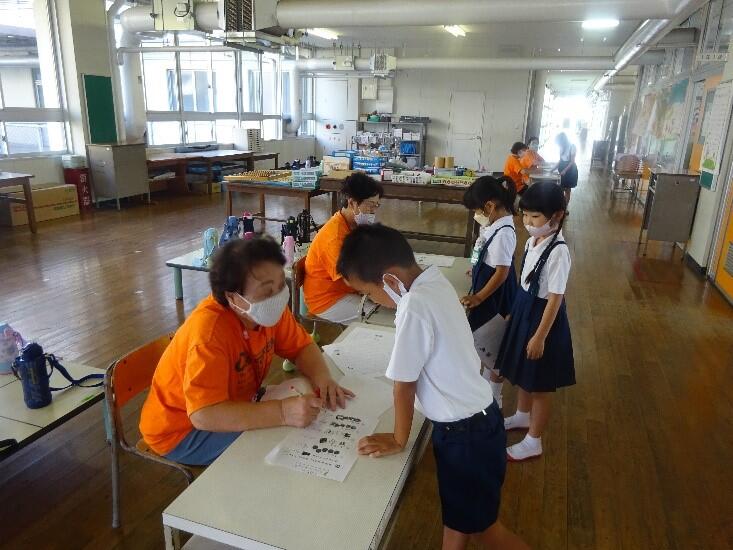

「丸付けボランティア」に来ていただきました

「長洲町地域婦人会」の皆様に、「丸付けボランティア」に来ていただきました。今日は国語の練習プリントを解いて、丸付けをしていただきました。子供たちは地域のボランティアの皆様に、たくさん褒めていただき、大きな丸をたくさん付けてもらって、とてもとても嬉しそうでした。「長洲町地域婦人会」の皆様ありがとうございました

「交通安全キャンペーン」

交通安全キャンペーンがありました。町長、荒尾警察副署長はじめ多くの方々に正門前等に立って、児童の安全の見守りをしていただきました。秋晴れの朝の清々しい中、子供たちは元気に挨拶をして登校していました。交通安全キャンペーン、ありがとうございました

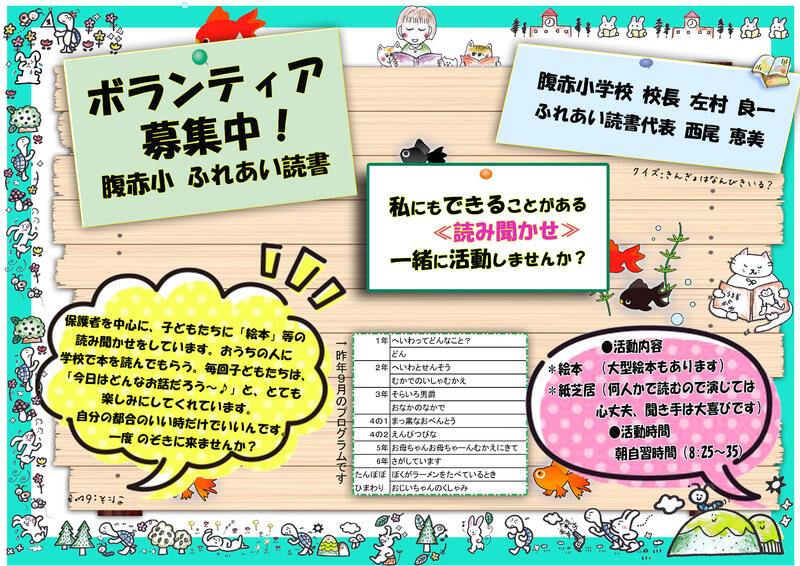

ふれあい読書(朝の読み聞かせ)がありました

本年度4回目の「ふれあい読書(朝の読み聞かせ)」がありました。読み聞かせボランティアの皆様が来校して、子供たちに読み聞かせをしてくださいました。子供たちは「ふれあい読書」の時間が大好きです。お話を聞きながら、本の世界に入り込んで集中して聞いていました。本に親しみ、読書活動の充実につながります。読み聞かせボランティアの皆様、ありがとうございました

4・5・6年生で美化作業をしました

4・5・6年生で美化作業を行いました。8月20日(土)のPTA美化作業に感染症対策で参加できなかった4・5・6年生が学校の環境整備を行ってくれました。草取りや草集め、落ち葉掃き等をして、学校がとてもきれいになりました。自分たちで自分たちの学校をきれいにしようとする意識も高まりましたね。4・5・6年生、ありがとうございました

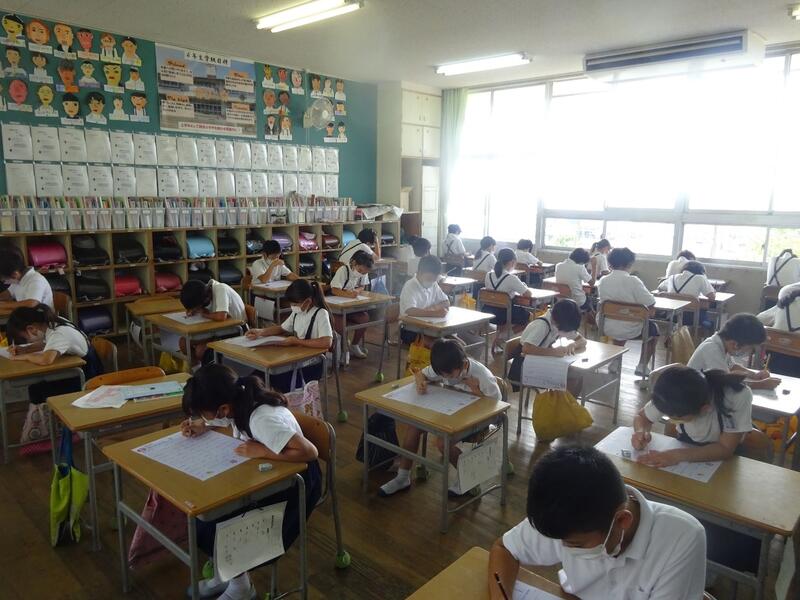

「漢字(ひらがな)・計算大会」を実施しました

基礎学力の定着のために、全校で「漢字(ひらがな)・計算大会」を実施しました。子供たちは夏休みに勉強してきた、漢字(1年生はひらがな)や計算の問題を一生懸命解いていました。「あっ!」という間に解き終える子、何回も丁寧に見直しをする子もいて感心しました。夏休み中の頑張りの成果が見られましたね

今日から前期後半スタート!

長い夏休みも終わり、今日からいよいよ前期後半のスタートです。学校に子供たちの活気が戻ってきました。朝から元気に「登校班で校舎に一礼」ができていました。

朝の時間に、「夏休み明け集会」をしました。感染症対策のため、放送で行いました。校長先生から「前期のこれまでを振り返り、目標を持って過ごすこと。腹赤っ子ならできる5つのABCを頑張ること。感染症や熱中症に気をつけて生活すること。」などのお話がありました。前期後半も目標を持って、また健康に気をつけて充実した毎日にしましょう!

27日(土)保護者の有志の方が、草刈りをしてくださいました。大変ありがとうございました

「夏にあつまれ!小学生 長洲ふるさと塾」

「学ぶ」「遊ぶ」「育む」をテーマに、生涯学習課主催で「長洲ふるさと塾」が開かれています。楽しい体験活動(オカリナ絵付け体験、ジュニア防災教室、金魚鉢作り、入浴剤と折り紙サシェ作りなど)が企画され、子供たちは貴重な体験をすることができます。

今日は「流木ストラップ作り」と「ペタンク」体験がありました。子供たちは真剣に世界に一つだけの流木ストラップを作っていました。また、ペタンクでは友達と作戦を考えながら楽しく活動ができました。

ボランティアスタッフの皆様、大変ありがとうございます

社会科副読本「わたしたちの長洲町」の活用研修

職員研修で、社会科副読本「わたしたちの長洲町」の活用に関する研修を行いました。長洲町が作った社会科の副読本で、図や写真、動画等が分かりやすく使われ、また思考ツールの活用など課題解決型の学習ができるように内容構成が工夫されています。副読本は3年生だけでなく全学年において地域学習や郷土学習などでも活用していきたいと思います

不祥事防止研修

職員研修で「不祥事防止研修」を行いました。不祥事防止テキスト(熊本県教育委員会:令和4年版)を活用し、不祥事の事例について問題点や再発防止等について班別に協議し、全体で意見交換をしました。職員の不祥事防止の意識を高めることができました

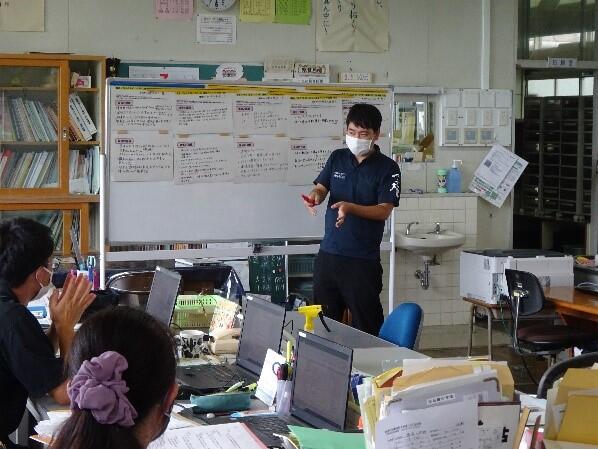

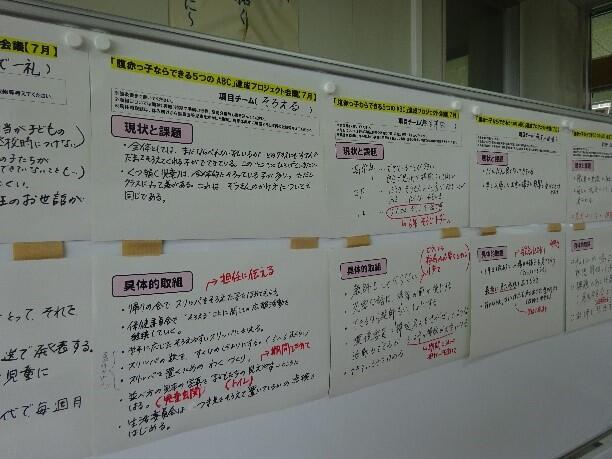

「腹赤っ子ならできる5つのABCプロジェクト会議」を実施しました

職員研修で「腹赤っ子ならできる5つのABC達成プロジェクト会議」を行いました。「登校班で一礼」「そろえる」「無言掃除」「無言入退場」「チャイム黙想」という5つのことをみんなで継続していくことで達成感を味わい、児童の「心を育てる」ために行っている、本校が最も力を入れている取組です。これまでの現状を振り返り、休み明けから取り組む具体的実践事項について協議しました。「登校班一礼」では「朝のあいさつの様子の動画を子供たちに見せて子供同士で評価する。」、「無言掃除」では「掃除名人をさがせコンクールを実施する。」、「チャイム黙想」では「評価を見える化して褒める」などの具体的アプローチのアイデアを出し合いました。取組に向けて夏休み中に先生たちでしっかり準備を進めます。夏休み明けの子供たちの成長や活躍がとても楽しみです

夏休み前集会

夏休み前集会を感染症予防のため放送で行いました。まず、校長先生から、みんなが頑張って取り組んでいる「腹赤っ子ならできる5つのABC」の振り返りのお話がありました。続いて担当から、安全面や健康面のお話がありました。いよいよ明日から長い夏休みです。健康や安全に気をつけて、楽しく思い出の残る夏休みにしてください

ふれあい読書(朝の読み聞かせ)がありました

本年度3回目の「ふれあい読書(朝の読み聞かせ)」がありました。読み聞かせボランティアの皆様が来校して、子供たちに読み聞かせをしてくださいました。子供たちは「ふれあい読書」の時間が大好きです。今日は「紙芝居」も登場しました。お話を聞きながら、本の世界に入り込んで集中して聞いていました。本に親しみ、読書活動の充実につながります。読み聞かせボランティアの皆様、ありがとうございました

授業参観、学級懇談会を行いました

本年度2回目の授業参観、学級懇談会を行いました。保護者の皆様に、子供たちの授業の様子を観ていただきました。学級懇談会ではPTA家庭教育委員の保護者の方々の進行で「親の学びプログラム」を実施していただきました。家庭教育委員の皆様、準備から今日の進行まで大変お世話になりました。また、朝からPTAによる「あいさつ運動」をしていただきました。おかげで児童はいつもより元気よく挨拶ができていました。ありがとうございました

ドッジボール大会

体育委員会の企画で学年対抗の「ドッジボール大会」が開かれています。体育委員会が審判や計時等を行い、しっかり運営をして盛り上げていました。おかげで子供たちは思いっきり体を動かして、楽しむことができました。体育委員会さん、素敵な取組をありがとうございました

ふれあい読書(朝の読み聞かせ)がありました

本年度2回目の「ふれあい読書(朝の読み聞かせ)」がありました。読み聞かせボランティアの皆様が来校して、子供たちに読み聞かせをしてくださいました。子供たちは「ふれあい読書」の時間が大好きです。お話を聞きながら、「えーっ」「わーっ」と本の世界に入り込んで集中して聞いていました。本に親しみ、読書活動の充実につながります。読み聞かせボランティアの皆様、ありがとうございました

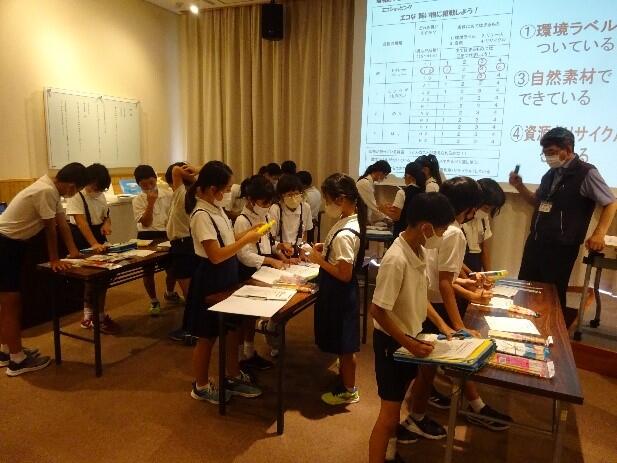

「水俣に学ぶ肥後っ子教室」に行きました

5年生が「水俣病への正しい理解を通して差別・偏見を許さない態度、また環境保全への態度の育成」を目的に、「水俣に学ぶ肥後っ子教室」に行きました。約2時間バスに乗り、目的地の水俣市に到着。水俣病資料館では館内見学や語り部の方の講話を聞いて学びました。また、県立環境センターでは展示物の見学や、地球温暖化やごみ問題など環境学習を体験的に学ぶことができました。このあとしっかり事後学習にも取り組み、学びを確かなものにしたいと思います

教育の情報化に総合的に取り組み、情報化によって教育の質の向上を実現している学校として「学校情報化優良校」として認定されました

ご興味がある方は、小学校(78-0704)までご連絡ください

【自然災害等の恐れがある場合の登校について】

大雨や落雷、お住まい近くや通学路付近等での河川の氾濫、土砂崩れの心配などある場合は、

ご家庭で登校を見合わせるなどの判断をされてください。

なお、登校を遅らせる場合は、同じ登校班の方への連絡と併せて連絡メール・℡などを利用し、学校にもご連絡くださいますようお願いいたします。

長洲町PTA連合会では、毎月第一日曜日を「長洲 家庭の日」としています。「『な』何でも家族と話そう。『が』我慢せず、今の思いを伝えよう。『す』素直に、その言葉を認めよう。」を合言葉に、各ご家庭で会話がはずむ1日にしましょう

本校ホームページは個人情報について厳重管理いたします。掲載記事に関して本人や保護者の申し入れで削除依頼があった場合には対応いたします。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 今脇 三仁

運用担当者

情報教育担当