熊本県南部の八代市にある太田郷小学校です。

ブログ

令和3年度までの学校生活のページ

暑さでプールも変色

暑くなりましたね。あんなに青かったプールも少しずつ色が変わり始めています。

夏休み中にだんだん変色し、すっかり緑色になるでしょうね。また、来年よろしくお願いします。

夏休み中にだんだん変色し、すっかり緑色になるでしょうね。また、来年よろしくお願いします。

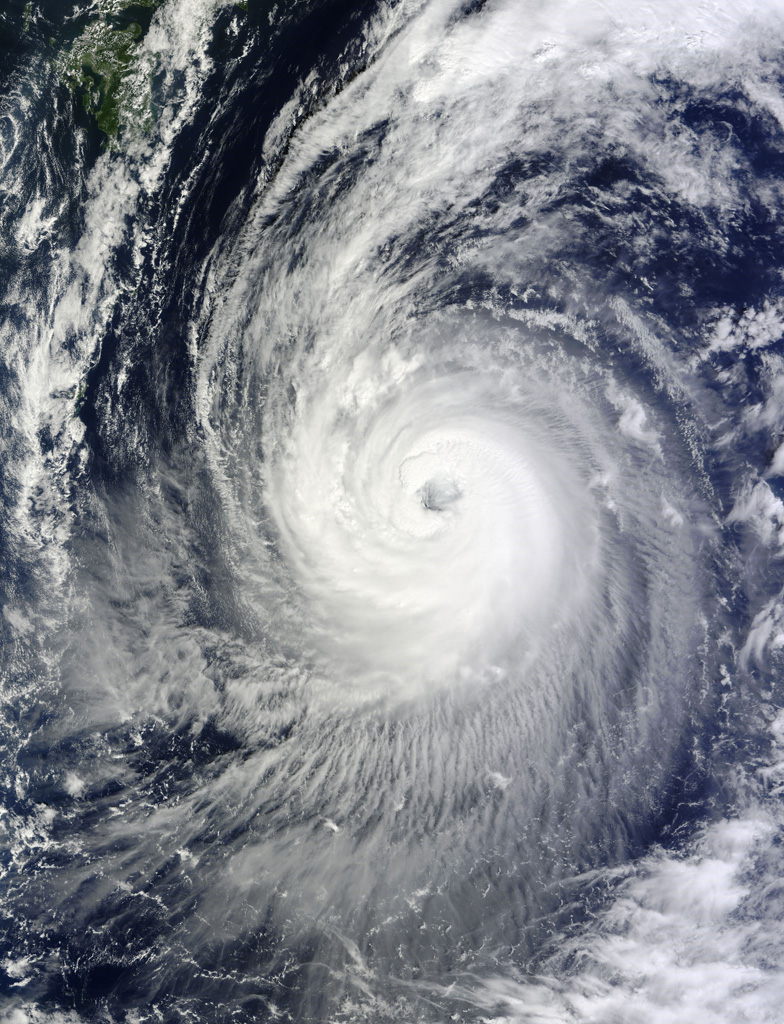

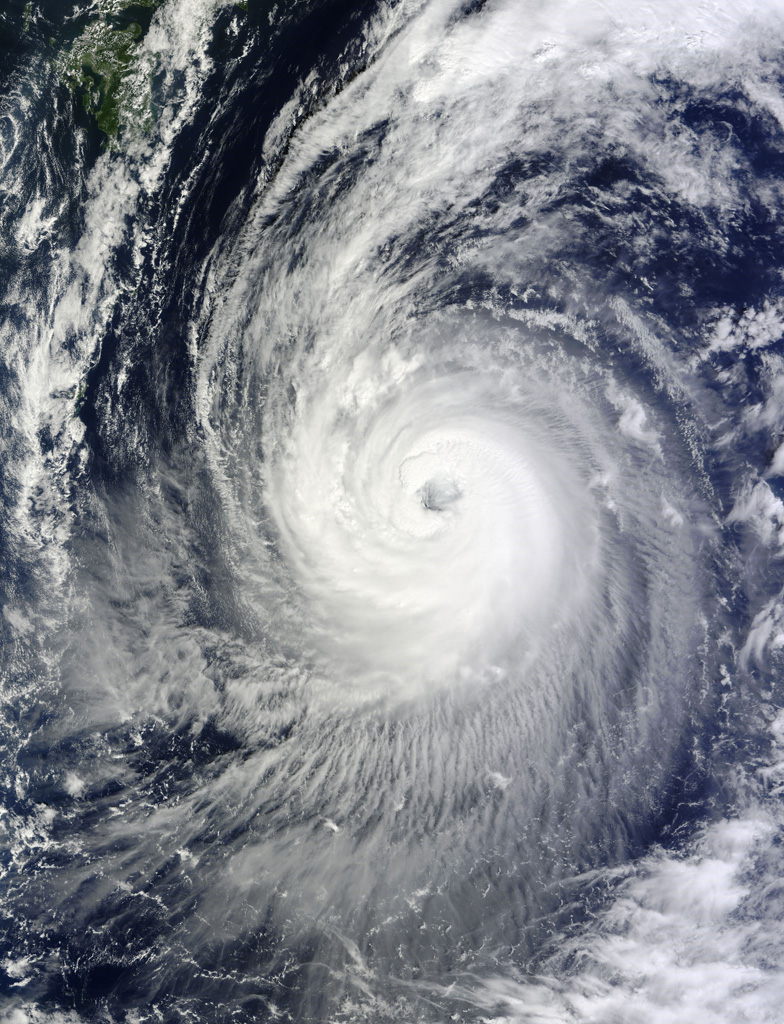

台風注意\(◎o◎)/!

台風12号が近づいています。せっかくの夏休み、しかも日曜日に一番九州に接近しそうです。予定のある人は気を付けてください。

さて、今回の台風は東シナ海の方、つまり熊本から見ると西側(地図上で左側)を通ります。

この左側を通る台風は要注意です。北半球では台風は中心に向って左巻きに風が吹き込みます。進行方向は基本的に北(地図上で上)の方なので進行方向と風の吹く向きが同じになり、風の力がより強まることがあります。これまで、熊本に大きな被害をもたらした台風の多くが、中心が通過したり、左側を通過した台風なのです。

ところで、なぜ台風は左巻きなのでしょう?大人の方は中学校で「コリオリの力」とか「転向力」というのを理科で勉強されたはずです。(忘れた?そうですよね(^_^;))

地球は地軸を軸にしたコマのようなもので、東側に回転(自転)しています。この回転によって発生するのがコリオリの力なのです。このコリオリの力が台風を左回転させています。(その仕組みは図鑑やネットで調べてください。)

※ちなみに、南半球では台風は右巻きなのだそうです。

よく勘違いされるのが排水溝にできる渦巻きです。排水溝の渦巻きを北半球は左巻き、南半球は右巻きという人がいますが、コリオリの力は台風くらいの大規模な自然現象にならないとはっきり働きません。排水溝の水の回転は排水溝の形や水の泡の影響によるものだそうです。

下は台風の写真です。(今回の台風ではありません。)どうでしょう。中心に向って風が吹き込んでいます。左巻きになっているのがわかりますか?

NASA Goddard MODIS Rapid Response Team作成

さて、今回の台風は東シナ海の方、つまり熊本から見ると西側(地図上で左側)を通ります。

この左側を通る台風は要注意です。北半球では台風は中心に向って左巻きに風が吹き込みます。進行方向は基本的に北(地図上で上)の方なので進行方向と風の吹く向きが同じになり、風の力がより強まることがあります。これまで、熊本に大きな被害をもたらした台風の多くが、中心が通過したり、左側を通過した台風なのです。

ところで、なぜ台風は左巻きなのでしょう?大人の方は中学校で「コリオリの力」とか「転向力」というのを理科で勉強されたはずです。(忘れた?そうですよね(^_^;))

地球は地軸を軸にしたコマのようなもので、東側に回転(自転)しています。この回転によって発生するのがコリオリの力なのです。このコリオリの力が台風を左回転させています。(その仕組みは図鑑やネットで調べてください。)

※ちなみに、南半球では台風は右巻きなのだそうです。

よく勘違いされるのが排水溝にできる渦巻きです。排水溝の渦巻きを北半球は左巻き、南半球は右巻きという人がいますが、コリオリの力は台風くらいの大規模な自然現象にならないとはっきり働きません。排水溝の水の回転は排水溝の形や水の泡の影響によるものだそうです。

下は台風の写真です。(今回の台風ではありません。)どうでしょう。中心に向って風が吹き込んでいます。左巻きになっているのがわかりますか?

NASA Goddard MODIS Rapid Response Team作成

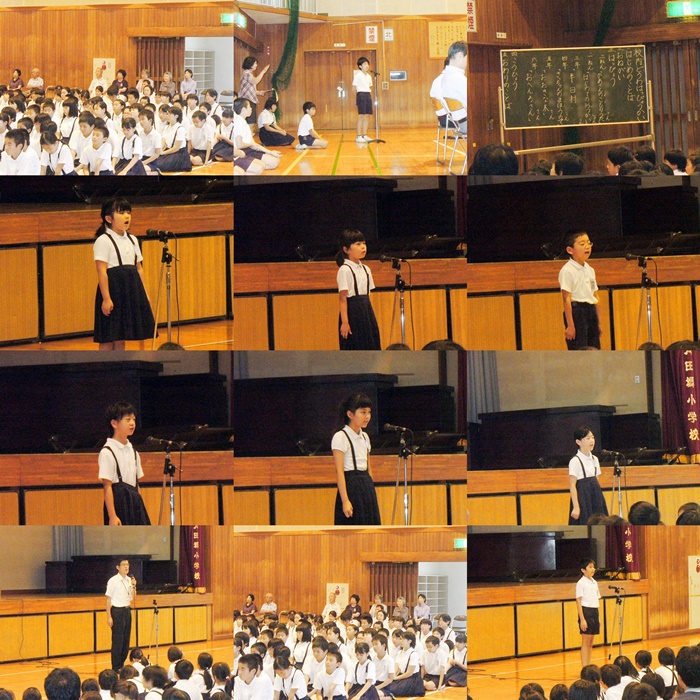

元気に立派にやり遂げました。

今日は4年2組が八代市小学校・特別支援学校(小学部)音楽会に参加しました。

朝早くから学校に集合し、直前練習を行いました。準備体操から始まって、発声練習、リハーサルとまるで少年少女合唱団のように本格的な準備でした。(上段)

会場は八代市厚生会館。順番は14番。ずいぶん待ち長かったのですが、他の学校の人たちの発表も真剣に聞いて、ずいぶん勉強になったようです。

しかし、さすがに自分たちの順番が近づいてくるとみんなの顔にも緊張感が漂ってきました。

そして、本番。見ていた先生たちの心配をよそに、なんと堂々とした歌声でしょう。セリフの人たちも堂々と立派に言うことができました。(中段)

すべてが終わるとみんなほっとしたような顔。みんな、緊張していたんだね。(下段) )^o^(

よく頑張りました。お家でもほめてください。

朝早くから学校に集合し、直前練習を行いました。準備体操から始まって、発声練習、リハーサルとまるで少年少女合唱団のように本格的な準備でした。(上段)

会場は八代市厚生会館。順番は14番。ずいぶん待ち長かったのですが、他の学校の人たちの発表も真剣に聞いて、ずいぶん勉強になったようです。

しかし、さすがに自分たちの順番が近づいてくるとみんなの顔にも緊張感が漂ってきました。

そして、本番。見ていた先生たちの心配をよそに、なんと堂々とした歌声でしょう。セリフの人たちも堂々と立派に言うことができました。(中段)

すべてが終わるとみんなほっとしたような顔。みんな、緊張していたんだね。(下段) )^o^(

よく頑張りました。お家でもほめてください。

校舎がオリの中に???

まるで校舎が動物園のおりの中にいるように見えますが、工事の準備のための金属の枠です。

刻一刻と変わっていく校舎。新学期には見違えるようになるかもしれませんね。!(^^)!

刻一刻と変わっていく校舎。新学期には見違えるようになるかもしれませんね。!(^^)!

家庭科室についにあのマシンが\(◎o◎)/!

昨日壁が壊された家庭科室に、今日は油圧ショベルが入りました。ガッガッガッとすごい音を立てながら床を削っていきます。

どんな風に家庭科室は変わるのでしょうね。

どんな風に家庭科室は変わるのでしょうね。

ピカピカの学校で2学期を迎えよう。(≧▽≦)

今日は、先生方で学校をきれいにする作業をしました。

玄関の壁の塗装がたくさんはがれていたのでみんなでペンキ塗りをしました。

写真で見るとわかると思いますが白がベースの壁になり、とっても明るくなりました。

下は、6年生の学年室です。学年代わりの時にたくさんの道具が入れてあったのですが、きれいに片づけられ、2学期は運動会の話し合いや学年集会などで活躍しそうです。

このほかにも、先生たちが使う教材の部屋や職員室も片づけました。先生方もペンキだらけになり、ほこりだらけになりながらも、みんなのびっくりする顔が見たくて頑張りました。

2学期に学校に来たら、ちゃんとびっくりしてね(*^^)v

玄関の壁の塗装がたくさんはがれていたのでみんなでペンキ塗りをしました。

写真で見るとわかると思いますが白がベースの壁になり、とっても明るくなりました。

下は、6年生の学年室です。学年代わりの時にたくさんの道具が入れてあったのですが、きれいに片づけられ、2学期は運動会の話し合いや学年集会などで活躍しそうです。

このほかにも、先生たちが使う教材の部屋や職員室も片づけました。先生方もペンキだらけになり、ほこりだらけになりながらも、みんなのびっくりする顔が見たくて頑張りました。

2学期に学校に来たら、ちゃんとびっくりしてね(*^^)v

絶対泳ぎ切るぞ!

2学期に水泳の授業がないことはお知らせしましたが、1学期の水泳の授業で自分の目標にあと少しだった人たちが、「今年の自分の目標をクリアするんだ」という意気込みで水泳教室に参加しています。

たくさんの先生方が指導してくださり、毎日ぐんぐん泳げるようになっています。

わずか4日間しかありませんが、どこまで記録がのびるか楽しみですね。

たくさんの先生方が指導してくださり、毎日ぐんぐん泳げるようになっています。

わずか4日間しかありませんが、どこまで記録がのびるか楽しみですね。

幼稚園をお借りします。

音楽部の練習もいよいよ追い込みに入ってきました。

ところが、耐震工事が始まり、夏休み中に音楽室が使えなくなってしまいました。

そこで、お隣の太田郷幼稚園さんに場所をお借りして練習をしています。

幼稚園の皆様、ありがとうございます。

ところが、耐震工事が始まり、夏休み中に音楽室が使えなくなってしまいました。

そこで、お隣の太田郷幼稚園さんに場所をお借りして練習をしています。

幼稚園の皆様、ありがとうございます。

かさは夏休み中に取りに来てください。

ご覧のようにたくさんのかさが学校においてあります。これは、児童昇降口の靴箱のかさたてにあったものですが、体育館の玄関にもたくさんのかさがあります。終業式が近づくときや終業式当日にも何度も呼びかけたのですが、こんなにたくさんのかさが残されています。持ち主の人がいるはずです。夏休み中でも構いませんので、取りに来てください。事務室に声をかけてもらえば、その時にいる職員で対応します。〔土・日は学校は締まっていますので、平日にお願いします。〕

耐震工事が始まりました。

昨年度に引き続き、今年度も耐震工事が始まりました。今年は、北側校舎の特別教室部分です。今日は、家庭科室の壁が機械で壊されていました。思ったより大掛かりな工事のようです。みなさん危ないですので、夏休み中も工事の場所には近づかないようにしましょう。

↓ドリルで家庭科室壁が壊れさていきます。

↓南側校舎と北側校舎をつなぐ二階の廊下から見た景色。足場におおわれています。

↓工事現場の全体風景

↓体育館の西側と中庭を遮る鉄板の壁。この壁から中へ入ってはいけません。自転車は写真のように、体育館がわへ並べましょう。

↓ドリルで家庭科室壁が壊れさていきます。

↓南側校舎と北側校舎をつなぐ二階の廊下から見た景色。足場におおわれています。

↓工事現場の全体風景

↓体育館の西側と中庭を遮る鉄板の壁。この壁から中へ入ってはいけません。自転車は写真のように、体育館がわへ並べましょう。

おいしい味噌作りを目指して

5年生の総合的な学習の時間の勉強の一つに「食について考えよう」というテーマがあります。

自分たちで大豆を植え、育てながら植物の食べ物としての側面と生き物としての側面に視点を当てながら、気づきを重ね、最後は収穫した大豆で味噌作りをするところまで取り組みます。

自分たちが普段食べているものがどのようにして作られ、その過程にどのような工夫や作っている人の思いがあるのかを考えていきます。

JAやつしろの西岡様にアドバイスをいただきながら、先日大豆を植えました。夏休みにどのくらい大きくなるのか楽しみですね。

ときどきは見に来てお世話もしてください。

↓今日の畑の様子(7.21)

まだ植えて1週間もたっていませんが、もう芽が出たり、子葉が開いたりしているものがあります。楽しみですね。

自分たちで大豆を植え、育てながら植物の食べ物としての側面と生き物としての側面に視点を当てながら、気づきを重ね、最後は収穫した大豆で味噌作りをするところまで取り組みます。

自分たちが普段食べているものがどのようにして作られ、その過程にどのような工夫や作っている人の思いがあるのかを考えていきます。

JAやつしろの西岡様にアドバイスをいただきながら、先日大豆を植えました。夏休みにどのくらい大きくなるのか楽しみですね。

ときどきは見に来てお世話もしてください。

↓今日の畑の様子(7.21)

まだ植えて1週間もたっていませんが、もう芽が出たり、子葉が開いたりしているものがあります。楽しみですね。

80000アクセス達成(≧▽≦)

いつの間にか、80000アクセスとなりました。

皆さんにいつも支えられているおかげです。

夏休みは話題が少ないのですが、できるだけ学校の様子をお知らせしていきます。

今後ともよろしくお願いいたします。

・・・でも、100000アクセスになったら、カウンターはどうなるんだろう・・・(・・?

皆さんにいつも支えられているおかげです。

夏休みは話題が少ないのですが、できるだけ学校の様子をお知らせしていきます。

今後ともよろしくお願いいたします。

・・・でも、100000アクセスになったら、カウンターはどうなるんだろう・・・(・・?

強さの秘密

下はバスケットボール部が練習している様子です。

昨年度も紹介しましたが、バスケットボール部とバレー部は同じ日に練習をしており、体育館の半面ずつで練習します。

バレー部はすでに紹介したように九州大会出場を決めており、バスケットボール部も先の八代市の大会で男女アベック優勝という快挙を成し遂げています。

一昨年度はバスケット部は全国大会にも出場しました。

バスケット部の強さの秘密の一つは「あいさつ」だと思います。私が用があって体育館に行くと遠くのほうからでも「こんにちはー」と大きな声が聞こえます。

もちろん指導者の先生のご指導ではあると思うのですが、元気にあいさつができるということは精神面の前向きさを表しています。これは、物おじしない、試合でも堂々としていることにもつながります。

バスケット部をはじめとして太田郷小の部活動は「あいさつ」を大切にすることを指導の柱の一つにしています。

保護者の皆さん、地域の皆さんもお気づきがありましたら是非お知らせください。子どもたちの指導に生かしていきたいと思います。

昨年度も紹介しましたが、バスケットボール部とバレー部は同じ日に練習をしており、体育館の半面ずつで練習します。

バレー部はすでに紹介したように九州大会出場を決めており、バスケットボール部も先の八代市の大会で男女アベック優勝という快挙を成し遂げています。

一昨年度はバスケット部は全国大会にも出場しました。

バスケット部の強さの秘密の一つは「あいさつ」だと思います。私が用があって体育館に行くと遠くのほうからでも「こんにちはー」と大きな声が聞こえます。

もちろん指導者の先生のご指導ではあると思うのですが、元気にあいさつができるということは精神面の前向きさを表しています。これは、物おじしない、試合でも堂々としていることにもつながります。

バスケット部をはじめとして太田郷小の部活動は「あいさつ」を大切にすることを指導の柱の一つにしています。

保護者の皆さん、地域の皆さんもお気づきがありましたら是非お知らせください。子どもたちの指導に生かしていきたいと思います。

お楽しみ会も勉強

これは、今週の木曜日の様子です。1学期最後のお楽しみ会をしているクラスがたくさんありました。

下の写真は宝探しをしている様子です。クイズやコントなどもあったようですよ。

お楽しみ会と言っても、班で話し合い、協力して準備や練習をしなければならないので、それはそれで大切な勉強の一面があります。

みなさん、楽しかったですか?2学期も楽しいこといっぱいあるといいね(*^─^*)

下の写真は宝探しをしている様子です。クイズやコントなどもあったようですよ。

お楽しみ会と言っても、班で話し合い、協力して準備や練習をしなければならないので、それはそれで大切な勉強の一面があります。

みなさん、楽しかったですか?2学期も楽しいこといっぱいあるといいね(*^─^*)

おやつの取り方

太田郷小学校には栄養教諭の先生がいらっしゃいます。「栄養教諭」というのは、栄養教諭普通免許状を取得された先生で、学校において子どもたちに食に関する指導を行ったり、学校給食の管理を行ったりすることを主な職務にされます。普段は給食センターで給食の栄養管理、衛生管理をされています。

太田郷小学校には栄養教諭の先生がいらっしゃいます。「栄養教諭」というのは、栄養教諭普通免許状を取得された先生で、学校において子どもたちに食に関する指導を行ったり、学校給食の管理を行ったりすることを主な職務にされます。普段は給食センターで給食の栄養管理、衛生管理をされています。さて、金曜日は1学期最後の給食でした。みんなが大好きなカレーライスでした。

栄養教諭の先生が4年生のクラスで「おやつ」についてのお話をされました。「おやつ」は江戸時代に八つ時(午後2時頃)に食べる間食の事を「おやつ」と言っていたのが始まりだそうです。昔は、お菓子だけでなくおにぎりなどもおやつになっていたとか。

子供たちの中には、おやつは全然食べないという人もいました。<食べ過ぎている私は反省です(T_T)>

先生は、おやつには栄養補給や体の疲れをとるという意義がある一方食べ過ぎると糖分や油分ひいてはカロリーの取りすぎとなり自分の体によくないこともあるというお話をされました。

つまり、適度に食べることは体や心にとって良いことですが、食べ過ぎてはいけませんよというお話でした。ジュースはコップにつぐ、袋のお菓子はお皿に出すなどして量を確かめながら食べることを勧められました。 やっぱり、なんでもほどほどがよいですよね。(ノ´∀`*)

これから、夏休み本番、おやつを食べる人は、量と自分の健康のことも考えながら食べましょう。

メビウスの輪って知ってますか?

いよいよ今日から夏休み、みんな楽しい一日目になったことでしょう。

ところで、このホームページは去年の夏休みはみんなが学校に来なかったのであまりたくさんの記事は書けませんでした。

また、私も含め先生たちは夏休みに研修や出張、部活動の試合などであまり学校にいらっしゃらなくなります。

〔言い訳になりますが・・・〕夏休み中の記事は少し減るかと思います。すみません。m(__)m

さて、これは、4年生の1学期最後の算数の授業の様子です。私が少人数の担当になっているので授業の様子を撮影しました。

何をしているかというと、輪飾りを切っているところです。いえいえ、教室の飾りにするためではありません。輪飾りの内側をのり付けし、輪の中心を切っていくとどうなるかという算数の発展学習です。<どうなるかって?興味のある人はやってみてください。!(^^)!>

メビウスの輪もさせてみました。細長い紙を半ひねりしてのり付けし、紙の中心を切っていくと・・・なんと・・・。ぜひ自分でやってみてくださいね。

子供たちも予想外の結果に驚いていました。算数っておもしろいこといっぱいなんですよ。

ところで、このホームページは去年の夏休みはみんなが学校に来なかったのであまりたくさんの記事は書けませんでした。

また、私も含め先生たちは夏休みに研修や出張、部活動の試合などであまり学校にいらっしゃらなくなります。

〔言い訳になりますが・・・〕夏休み中の記事は少し減るかと思います。すみません。m(__)m

さて、これは、4年生の1学期最後の算数の授業の様子です。私が少人数の担当になっているので授業の様子を撮影しました。

何をしているかというと、輪飾りを切っているところです。いえいえ、教室の飾りにするためではありません。輪飾りの内側をのり付けし、輪の中心を切っていくとどうなるかという算数の発展学習です。<どうなるかって?興味のある人はやってみてください。!(^^)!>

メビウスの輪もさせてみました。細長い紙を半ひねりしてのり付けし、紙の中心を切っていくと・・・なんと・・・。ぜひ自分でやってみてくださいね。

子供たちも予想外の結果に驚いていました。算数っておもしろいこといっぱいなんですよ。

ワクワクドキドキ通知表

終業式で一番ドキドキするのは通知表ですね。

特に、一年生は生まれて初めて通知表をもらうので、中には不思議そうにしている人もいましたよ。

低・中学年は先生から声をかけてもらいながら受け取り、高学年の中には一人一人に通知表の説明をしながら渡している先生もいらっしゃいました。

お家に帰ってからどんなお話をしたのでしょうね。!(^^)!

特に、一年生は生まれて初めて通知表をもらうので、中には不思議そうにしている人もいましたよ。

低・中学年は先生から声をかけてもらいながら受け取り、高学年の中には一人一人に通知表の説明をしながら渡している先生もいらっしゃいました。

お家に帰ってからどんなお話をしたのでしょうね。!(^^)!

また来年も来てくれるかな?

実は、アメリカの日本人学校に通っている5年生と4年生の兄妹のお二人が2週間前から太田郷小に体験入学をしてくれていました。

今日は、最後の日でした。4年生の教室では、お友達になった女の子とのお別れ会をみんなでしていましたよ。

わずか2週間でしたが、日本の学校を体験したことはきっと女の子の大切な思い出として残るはずです。

太田郷小のみんなもとても寂しがっていました。みんなのメッセージを読む女の子の姿が印象的でした。

お兄ちゃんのクラスでも同様にお別れの式が行われていました。

二人とも元気でね。もしよかったら、来年も太田郷小に来てくださいね。((o(*´∀`*)o))

今日は、最後の日でした。4年生の教室では、お友達になった女の子とのお別れ会をみんなでしていましたよ。

わずか2週間でしたが、日本の学校を体験したことはきっと女の子の大切な思い出として残るはずです。

太田郷小のみんなもとても寂しがっていました。みんなのメッセージを読む女の子の姿が印象的でした。

お兄ちゃんのクラスでも同様にお別れの式が行われていました。

二人とも元気でね。もしよかったら、来年も太田郷小に来てくださいね。((o(*´∀`*)o))

今年もやってきた!太田郷レンジャー

太田郷小の子供たちの健康を破壊する悪の化身。みんなの心の中にいる「ダラダラー」。夏休みは遅くまで起きていて、朝も起きられず、クーラーの効いた部屋の中で1日中ダラダラしている・・・。そんな生活にみんなを引き込む悪の化身「ダラダラー」をやっつけるため今年もやってきた「太田郷レンジャー」。

早寝、早起き、朝ご飯、水分補給、むし歯治療をして自分の健康を守ろうと呼びかけたゾ!悪の化身「ダラダラー」は反省し、健康の化身「シャキット!」になると誓ったよ。

みんなの心の中には「ダラダラー」はいないかな?

早寝、早起き、朝ご飯、水分補給、むし歯治療をして自分の健康を守ろうと呼びかけたゾ!悪の化身「ダラダラー」は反省し、健康の化身「シャキット!」になると誓ったよ。

みんなの心の中には「ダラダラー」はいないかな?

全国大会・九州大会へ\(◎o◎)/!

終業式では、6月20日に行われた全国小学生陸上競技交流大会 熊本県予選大会でハードルで1位になった6年生の人と100m走で3位になった5年生の人の表彰がありました。

6年生の人は横浜で行われる全国大会に出場します。

また、バレーボール部は6月28日に行われた全日本バレーボール小学生大会 熊本県大会で゜見事3位になり、熊本県代表として九州大会に出場することになりました。こちらも表彰をしていただきました。

このように、今年も部活動では大変立派な成績を収めています。夏休み中にもたくさんの部活動の人たちが大会に参加します。どんな結果を見せてくれるでしょうか。楽しみですね。(*^-^*)

下は、九州大会に出場するバレー部の練習風景です。

6年生の人は横浜で行われる全国大会に出場します。

また、バレーボール部は6月28日に行われた全日本バレーボール小学生大会 熊本県大会で゜見事3位になり、熊本県代表として九州大会に出場することになりました。こちらも表彰をしていただきました。

このように、今年も部活動では大変立派な成績を収めています。夏休み中にもたくさんの部活動の人たちが大会に参加します。どんな結果を見せてくれるでしょうか。楽しみですね。(*^-^*)

下は、九州大会に出場するバレー部の練習風景です。

Nコンに向けて

みなさんは、Nコンという言葉を聞いたことがありますか?「NHK全国学校音楽コンクール」という音楽コンクールで、もとは1932年(昭和7年)に児童唱歌コンクールとして始まりました。とても歴史のあるコンクールです。

太田郷小学校の音楽部は、このNコンの熊本県大会に出場するために練習を積み重ねてきました。終業式でも披露してくれました。

音楽部の先生方のご指導で素晴らしい歌声で歌えるようになりました。熊本県大会を突破して全国コンクールに出場できるといいですね。

太田郷小学校の音楽部は、このNコンの熊本県大会に出場するために練習を積み重ねてきました。終業式でも披露してくれました。

音楽部の先生方のご指導で素晴らしい歌声で歌えるようになりました。熊本県大会を突破して全国コンクールに出場できるといいですね。

音楽会に向けて

夏休みに行われる八代地区小学校音楽会に出場する4年生の人たちが発表曲をみんなの前で歌いました。

国語の教科書に出てくる「一つの花」を歌にしたものです。

たくさん練習した成果を出してとても上手に歌うことができました。音楽会でも頑張ってください。

国語の教科書に出てくる「一つの花」を歌にしたものです。

たくさん練習した成果を出してとても上手に歌うことができました。音楽会でも頑張ってください。

自分の身を守るには・・・

生徒指導の先生からは、夏休みの生活の仕方についてお話がありました。

その中で、学校の工事のことの注意がありました。

昨年度に引き続き、太田郷小学校では、耐震工事が行われます。今回は第二校舎の東側です。

すでに安全のために入ってはいけないところに金属のパネルが壁のように並べてあります。

ところが、わざわざその中に入って遊んだ人がいるそうです。

工事現場はどんなことが起きる変わりません。絶対入らないようにしましょう。

そのほかにも、自分の身を守るために気を付けることをお話しされました。

その中で、学校の工事のことの注意がありました。

昨年度に引き続き、太田郷小学校では、耐震工事が行われます。今回は第二校舎の東側です。

すでに安全のために入ってはいけないところに金属のパネルが壁のように並べてあります。

ところが、わざわざその中に入って遊んだ人がいるそうです。

工事現場はどんなことが起きる変わりません。絶対入らないようにしましょう。

そのほかにも、自分の身を守るために気を付けることをお話しされました。

1学期頑張ったね!

今日は終業式でした。校長先生からは、校長先生自身が子供のころからかわれてつらかった体験についてのお話や、夏休みににみんなに頑張ってほしいこと、注意してほしいことのお話がありました。<校長先生のお話については後日詳しい内容を「校長室」のコーナーに掲載します。>

声を出し自分を表現

太田郷小学校では「言葉遊びタイム」として群読に取り組んでいます。

詩などを学年でで分担し、みんなでリズムと声を合わせます。

700名以上の子供たちの群読ですので、声が合うととっても気持ちいいです。

学習指導要領では「言語活動」が重視されています。自分の考えや思いを自分の言葉で語るという人にとって極めて大切な能力の基礎となる力を小学生の時からコツコツと身につけさせています。

お家でも話題にしてみてください。

詩などを学年でで分担し、みんなでリズムと声を合わせます。

700名以上の子供たちの群読ですので、声が合うととっても気持ちいいです。

学習指導要領では「言語活動」が重視されています。自分の考えや思いを自分の言葉で語るという人にとって極めて大切な能力の基礎となる力を小学生の時からコツコツと身につけさせています。

お家でも話題にしてみてください。

一年生だってできるよ

担任の先生方の出張で時々自習監督に行くことがあります。

先日は一年生のクラスでした。入学して4か月弱ですが、御覧のように自分たちでしっかり勉強できています。入学した当初と比べるとびっくりする成長です。

この日はとても暑かったのですが、汗をかきかきひらがな練習ドリルをしていました。

頑張ったご褒美に、最後にちょっとだけ絵本を読んであげました。

これからの成長が楽しみです。

先日は一年生のクラスでした。入学して4か月弱ですが、御覧のように自分たちでしっかり勉強できています。入学した当初と比べるとびっくりする成長です。

この日はとても暑かったのですが、汗をかきかきひらがな練習ドリルをしていました。

頑張ったご褒美に、最後にちょっとだけ絵本を読んであげました。

これからの成長が楽しみです。

台風11号接近中

台風が接近していますね。ちょっと心配なのは、終業式の日に一番近づきそうなことです。

今のところ、四国方面に向かう予報ですが、自然現象には絶対ということはありません。

特に台風は急に向きを変えることがよくあるので、皆さんも十分警戒し、準備をしておきましょう。

しっかり備えて、台風が来なかったら「来なくてよかったね」ということでいいと思います。

登校するときは、雨だけでなく、風にも注意してください。

今のところ、四国方面に向かう予報ですが、自然現象には絶対ということはありません。

特に台風は急に向きを変えることがよくあるので、皆さんも十分警戒し、準備をしておきましょう。

しっかり備えて、台風が来なかったら「来なくてよかったね」ということでいいと思います。

登校するときは、雨だけでなく、風にも注意してください。

プールが終わっちゃう(T_T)

今年も楽しいプールの季節が終わろうとしています。とはいってもこれから夏本番なのですが、太田郷小学校は2学期に水泳はしませんので、水泳の授業は終わりになります。

今、どの学年でもプールおさめをしています。

今日は、4年生が25メートルを泳いだり、リレーをしたりして楽しく水に親しみました。

4年生になって初めて25メートルを泳げた子もいて、みんな充実感いっぱいの表情でした。

でも、これでプールも終わりかと思うとちょっとさびしそうでしたが・・・。

今、どの学年でもプールおさめをしています。

今日は、4年生が25メートルを泳いだり、リレーをしたりして楽しく水に親しみました。

4年生になって初めて25メートルを泳げた子もいて、みんな充実感いっぱいの表情でした。

でも、これでプールも終わりかと思うとちょっとさびしそうでしたが・・・。

洗濯機がなくても手がある。

6年生家庭科の内容に「洗濯の仕方を調べて洗濯をする」という内容があります。

衣類についている表示を見て、素材や洗濯方法を確認し、実際に自分で洗濯してみるというものです。

子供たちは、自分や家族の靴下を家から持ってきて、手洗いをして汚れの落ち方を確認しました。

〔私なんかなんでも洗濯機に放り込んで妻によくしかられます。(^^;)〕

家庭科は一つ一つが自分の生活に密接にかかわり、習得したことがそのまま生かせる実践的な教科です。

また一つ大人への階段を上ったのではないでしょうか。

衣類についている表示を見て、素材や洗濯方法を確認し、実際に自分で洗濯してみるというものです。

子供たちは、自分や家族の靴下を家から持ってきて、手洗いをして汚れの落ち方を確認しました。

〔私なんかなんでも洗濯機に放り込んで妻によくしかられます。(^^;)〕

家庭科は一つ一つが自分の生活に密接にかかわり、習得したことがそのまま生かせる実践的な教科です。

また一つ大人への階段を上ったのではないでしょうか。

日本の科学技術は教育から

最近、理科嫌いという言葉がニュースなどで聞かれますが、「本当かな?」と思います。

理科はとっても楽しい教科です。なんといっても実験。

下は、風やゴムのはたらきを調べるためにゴム動力のプロペラを回し、その力で車を走らせているところです。

理科は、「おもしろいな」というところから始まります。

日本人の自然科学分野のノーベル賞受賞者はこれまで17人。科学技術立国を標榜している割には少ないですね。

〔自然科学分野だけでも日本の上は、1位アメリカ247人、2位イギリス82人、3位ドイツ68人、4位フランス31人となっています。〕

私たち教師も、もっと子供たちの素直な「おもしろいな」という気持ちを伸ばせてあげられればいいなあと思います。

夏休み、お家でも、子供たちにたくさんの経験をさせてください。

理科はとっても楽しい教科です。なんといっても実験。

下は、風やゴムのはたらきを調べるためにゴム動力のプロペラを回し、その力で車を走らせているところです。

理科は、「おもしろいな」というところから始まります。

日本人の自然科学分野のノーベル賞受賞者はこれまで17人。科学技術立国を標榜している割には少ないですね。

〔自然科学分野だけでも日本の上は、1位アメリカ247人、2位イギリス82人、3位ドイツ68人、4位フランス31人となっています。〕

私たち教師も、もっと子供たちの素直な「おもしろいな」という気持ちを伸ばせてあげられればいいなあと思います。

夏休み、お家でも、子供たちにたくさんの経験をさせてください。

ラッキーひこ星

火曜日は七夕でした。

給食センターの先生方のいきな計らいで、各クラス1個ずつ星の形をしたニンジンが入れてありました。

そして、この星の入ったニンジンを発見した人は、給食メニューのリクエストができるそうです。〔かなえられない場合もありますが…。〕

それだけではなく、星を見つけただけでもかなりラッキーなひこぼしさんです。

〔知らずに食べちゃった人もいるみたいですよ。〕

給食センターの先生方のいきな計らいで、各クラス1個ずつ星の形をしたニンジンが入れてありました。

そして、この星の入ったニンジンを発見した人は、給食メニューのリクエストができるそうです。〔かなえられない場合もありますが…。〕

それだけではなく、星を見つけただけでもかなりラッキーなひこぼしさんです。

〔知らずに食べちゃった人もいるみたいですよ。〕

今週の給食

今週の給食は今日の分までが下のようになっています。

新しいほうが上です。

新しいほうが上です。

プール交流をしました。

昨日は暑かったですね。接近している台風の影響だとか。

水泳の授業のあったクラスは「ラッキー」なんて言っていました。

ところで、ラッキーはお隣の幼稚園の人たちにも言えるようです。

今日は、恒例の「幼小交流」の日。5年生が幼稚園の人たちをおもてなししました。

とはいうものの、一緒になってプールで遊びましたという5年生にとっても楽しいイベントでした。

幼稚園の人たちも5年生も楽しそうですね。(*^-^*)

泳ぎ方を教えている5年生もいましたよ。すっかりお兄さんお姉さんになったひと時でした。

水泳の授業のあったクラスは「ラッキー」なんて言っていました。

ところで、ラッキーはお隣の幼稚園の人たちにも言えるようです。

今日は、恒例の「幼小交流」の日。5年生が幼稚園の人たちをおもてなししました。

とはいうものの、一緒になってプールで遊びましたという5年生にとっても楽しいイベントでした。

幼稚園の人たちも5年生も楽しそうですね。(*^-^*)

泳ぎ方を教えている5年生もいましたよ。すっかりお兄さんお姉さんになったひと時でした。

今日の献立

給食の紹介が不定期になってすみません。残り二週間、できるだけ毎日紹介します。

こんな木があったらいいな

今日は、4年生の新採の先生のクラスは、担任の先生が研修のため一日おいでになれなかったために、ご退職されたベテランの先生が「新採後補充」という形で一日指導に入られました。

先生は、本当にご経験豊かで、教師としてたくさんの引き出しを持っておられます。

五時間目の図工の時間には、「こんな木があったらいいな」という題材で子どもたちに思い思いの木を描かせていらっしゃいました。

私たちが教員になったばかりのころと比べると、基礎的な技能の指導はもちろんですが、近年の学習指導要領は「子どもの発想力」を育てることに力点が置かれていて、現学習指導要領図画工作の目標の一つが「材料などから豊かな発想をし,手や体全体を十分に働かせ,表し方を工夫し,造形的な能力を伸ばすようにする」というものになっています。

絵といえばつい写実性を求める指導になりがちですが、この先生は子どもたちのやる気を上手に引き出され、子どもたちも楽しそうに絵を描いていました。

写真をご覧いただけると子どもたちの自由な発想が確認できるかと思います。

先生は、本当にご経験豊かで、教師としてたくさんの引き出しを持っておられます。

五時間目の図工の時間には、「こんな木があったらいいな」という題材で子どもたちに思い思いの木を描かせていらっしゃいました。

私たちが教員になったばかりのころと比べると、基礎的な技能の指導はもちろんですが、近年の学習指導要領は「子どもの発想力」を育てることに力点が置かれていて、現学習指導要領図画工作の目標の一つが「材料などから豊かな発想をし,手や体全体を十分に働かせ,表し方を工夫し,造形的な能力を伸ばすようにする」というものになっています。

絵といえばつい写実性を求める指導になりがちですが、この先生は子どもたちのやる気を上手に引き出され、子どもたちも楽しそうに絵を描いていました。

写真をご覧いただけると子どもたちの自由な発想が確認できるかと思います。

昭和35年ころの太田郷小学校

太田郷小学校の卒業生は全国各地にいらっしゃいます。

1960年ころの太田郷小や二中のことを詳しくブログで紹介されている新庄 俊郎さんという方がいらっしゃいます。

その頃北九州から太田郷小に転校しておいでになった〔6年生時〕ということで、八代のこと、太田郷小のこと、二中のことを写真付きでとても生き生きとかいておられます。

私が、昨年メールで写真の一部利用をお願いしたところ〔東京在住の方ですが〕、人吉に用があるということで先日わざわざ太田郷小に立ち寄って、下のような写真〔CD〕と立派な本を置いて行ってくださいました。

私は、ちょうど平和集会に参加していたのでお会いできなかったですが、とてもありがたいことです。

貴重な写真ですので、後日、別にコーナーを設けてご紹介したいと思います。

新庄さんが転校しておいでになった日はちょうど運動会の日だったそうです。〔この写真は、運動会で行われていた鼓笛隊の様子です。〕

1960年ころの太田郷小や二中のことを詳しくブログで紹介されている新庄 俊郎さんという方がいらっしゃいます。

その頃北九州から太田郷小に転校しておいでになった〔6年生時〕ということで、八代のこと、太田郷小のこと、二中のことを写真付きでとても生き生きとかいておられます。

私が、昨年メールで写真の一部利用をお願いしたところ〔東京在住の方ですが〕、人吉に用があるということで先日わざわざ太田郷小に立ち寄って、下のような写真〔CD〕と立派な本を置いて行ってくださいました。

私は、ちょうど平和集会に参加していたのでお会いできなかったですが、とてもありがたいことです。

貴重な写真ですので、後日、別にコーナーを設けてご紹介したいと思います。

新庄さんが転校しておいでになった日はちょうど運動会の日だったそうです。〔この写真は、運動会で行われていた鼓笛隊の様子です。〕

自分の身を守るために

六年生は学級懇談会を今回は学年全体の会としました。

そして、体育館でSNS〔ソーシャルネットワーキングサービス〕についての勉強会をしました。

現代は小学生ですらスマホを持つ子がいる時代です。禁止するだけではなく、正しい使い方や、その危険性について勉強することによって、自分の身を守ることができます。

お二人の先生のお話のポイントは「SNSで交流しているから友達だというのは誤解である」ということでした。

実際に会って、相手のことを理解し、お互いに相手を認め合ったところで友達関係になれるということです。

インターネットを介したコミュニケーションはあくまで現実のコミュニケーションの補助手段であるだけで、そこで得られる情報をそのまま事実として受け入れるのは危険であることを今回の勉強会でみんな分かっただろうと思います。

大切なことは、親子でよく語り合うことではないでしょうか。今日は家に帰って親子の話し合いがもたれたことだと思います。

そして、体育館でSNS〔ソーシャルネットワーキングサービス〕についての勉強会をしました。

現代は小学生ですらスマホを持つ子がいる時代です。禁止するだけではなく、正しい使い方や、その危険性について勉強することによって、自分の身を守ることができます。

お二人の先生のお話のポイントは「SNSで交流しているから友達だというのは誤解である」ということでした。

実際に会って、相手のことを理解し、お互いに相手を認め合ったところで友達関係になれるということです。

インターネットを介したコミュニケーションはあくまで現実のコミュニケーションの補助手段であるだけで、そこで得られる情報をそのまま事実として受け入れるのは危険であることを今回の勉強会でみんな分かっただろうと思います。

大切なことは、親子でよく語り合うことではないでしょうか。今日は家に帰って親子の話し合いがもたれたことだと思います。

ワクワクドキドキの授業参観

今日は、1学期最後の授業参観でした。

平日にもかかわらずたくさんの保護者の方が車で来校され、運動場もいっぱいになり、中庭にまで入っていただきました。

一年生はやっぱりおうちの人たちが来ているかどうか心配で、そわそわしているように見えました。

授業は人権学習で、自分たちの暮らしの中に差別や偏見がないか、苦しんでいる人がいないか話し合いました。

授業参観の後は懇談会があり、1学期の学校生活のことや夏休みの暮らしのことが話題になりました。

二学期は日曜授業参観も予定されています。平日はなかなかおいでになれない保護者の方も是非おいでください。

平日にもかかわらずたくさんの保護者の方が車で来校され、運動場もいっぱいになり、中庭にまで入っていただきました。

一年生はやっぱりおうちの人たちが来ているかどうか心配で、そわそわしているように見えました。

授業は人権学習で、自分たちの暮らしの中に差別や偏見がないか、苦しんでいる人がいないか話し合いました。

授業参観の後は懇談会があり、1学期の学校生活のことや夏休みの暮らしのことが話題になりました。

二学期は日曜授業参観も予定されています。平日はなかなかおいでになれない保護者の方も是非おいでください。

今年も楽しい短冊がいっぱい。

もうすぐ七夕ですね。梅雨がなかなかあけず、七夕の日の天気が心配です。(*´ェ`*)

もうすぐ七夕ですね。梅雨がなかなかあけず、七夕の日の天気が心配です。(*´ェ`*)今年も、一年生教室の前には各クラス色とりどりの七夕飾りができました。

私が楽しみにしているのは、一年生が書く短冊です。去年も一年生らしい面白い短冊がいっぱいでした。

今年は、男の子は「サッカー選手になりたい」、女の子は「ケーキ屋さんになりたい」というものが多かったようです。

でも、中には「宇宙戦士になりたい」というスケールの大きいものから、「おはしとお皿を上手に持てるようになりたい」という切実なものまでさまざまです。

明日は授業参観です。一年生以外の保護者の方もぜひ見ていってください。

間もなく夏到来

おとといは暑かったですね。昨日、今日はまた雨が降り少し涼しくなりました。

おとといは、学校の桜の木でセミが鳴いたんですよ。この雨でセミも一休み。

下は、この間紹介した一年生の朝顔です。とうとう咲きました。

夕方の写真なので少ししおれた感じですが、朝はとっても元気です。

みんなも負けずに朝から元気を出していこう。

今日は七月一日。夏休みまであと17日です。

おとといは、学校の桜の木でセミが鳴いたんですよ。この雨でセミも一休み。

下は、この間紹介した一年生の朝顔です。とうとう咲きました。

夕方の写真なので少ししおれた感じですが、朝はとっても元気です。

みんなも負けずに朝から元気を出していこう。

今日は七月一日。夏休みまであと17日です。

6年生の発表も立派でした。

田中さんのお話に続いて、6年生が修学旅行で学んできたことを発表しました。

この日のために六年生はたくさんの準備をし、練習をしました。

短い時間の中で、原爆の恐ろしさや原爆を体験された方のこと、永井博士のことなど発表してくれました。

この発表を通じて、みんなにも戦争や原爆が人の体だけではなく心も傷つけてしまうものであることが伝わったと思います。

もちろん、六年生も普段あまり考えていなかった平和の大切さを再認識しただろうと思います。

今、この瞬間も世界のあちこちで戦争や紛争が起こっています。一番最初に犠牲となるのは子どもたちや社会的に弱い立場に立たされている人たちです。

世界中から一刻も早く争いがなくなるように私たち大人もできることから頑張っていきましょう。

この日のために六年生はたくさんの準備をし、練習をしました。

短い時間の中で、原爆の恐ろしさや原爆を体験された方のこと、永井博士のことなど発表してくれました。

この発表を通じて、みんなにも戦争や原爆が人の体だけではなく心も傷つけてしまうものであることが伝わったと思います。

もちろん、六年生も普段あまり考えていなかった平和の大切さを再認識しただろうと思います。

今、この瞬間も世界のあちこちで戦争や紛争が起こっています。一番最初に犠牲となるのは子どもたちや社会的に弱い立場に立たされている人たちです。

世界中から一刻も早く争いがなくなるように私たち大人もできることから頑張っていきましょう。

本当の戦争とは・・・

今日は平和集会でした。

今日は平和集会でした。でも、例年と違ったのは、今年は戦争を体験された方から直接お話を伺えたことです。

お名前は、「田中健三郎」さん。サイパン島で生まれ、12歳の時にアメリカ軍の捕虜となられた方です。

お話の中で、アメリカ軍から逃げるために食べ物や水もない中をひたすら逃げ続けたこと、死んでいく人たちをたくさん見たこと、ただただ苦しく悲しかったことなどを話されました。

特に、家族と離ればなれになったり、田中さんのお母さんが、まだ2か月だった妹を日本軍の兵士から『アメリカ軍に見つかるから』という理由で「殺せ」と命じられたこと、お母さんは泣いて命乞いをしたけれど、田中さんの見ていないところで殺されてしまったことなど、本当に胸が苦しくなる大変な体験を話してくださいました。

もう、戦後七十年にもなります。本当に戦争を体験した人がずいぶん少なくなり、私も含めて戦争体験のない世代が高い割合を占めるようになった現在、今日のお話は大変貴重なものでした。

田中さんは最後に子どもたちに「先生たちの言われることをよく聞き、しっかり勉強して自分で考えることのできる人になってください。」と声をかけてくださいました。

「自分で考える」・・・本当に重い言葉です。間違いを間違いだといえる、そんな人になり、世の中の不合理を正していけるように子どもたちを育てたいと私も思いました。

田中さんは、数年前に大病を患われて、体調はけして万全ではない中「自分の体験を少しでも役に立てられれば」と今日来てくださいました。

本当にありがとうございました。

音楽部練習本格化

音楽部は、NHK放送音楽コンクール(Nコン)に向けて、練習を本格化させています。

昨日は、他の学校の音楽の先生も来て下さって、音楽専門の先生がたくさんいらっしゃる中で練習をしました。

とてもぜいたくな練習ですね。(*^_^*)

終業式の日に披露してもらえる予定です。皆さん、楽しみにしていてください。

昨日は、他の学校の音楽の先生も来て下さって、音楽専門の先生がたくさんいらっしゃる中で練習をしました。

とてもぜいたくな練習ですね。(*^_^*)

終業式の日に披露してもらえる予定です。皆さん、楽しみにしていてください。

校内では自転車を押します。

以前から問題になっていた学校の敷地内での自転車通行の方法ですが、危険が多いということで「学校内では自転車は押します。」ということで統一されました。

特に、部活動に自転車で来る場合に保護者の車とぶつかりそうになる子もいて、この決まりになりました。

事故が起きないようにきちんと約束を守りましょう。

また、保護者の方も体育館から正門〔赤門〕にかけての駐車はご遠慮ください。子どもたちが通行する場合、大変危険です。

ご協力お願いします。

特に、部活動に自転車で来る場合に保護者の車とぶつかりそうになる子もいて、この決まりになりました。

事故が起きないようにきちんと約束を守りましょう。

また、保護者の方も体育館から正門〔赤門〕にかけての駐車はご遠慮ください。子どもたちが通行する場合、大変危険です。

ご協力お願いします。

こんなにできるようになりました。

もうすぐ一学期も終わりますね。早いですねー。一年生もたった3か月前に入学したばかりなのに、あのころとは見違えるようにいろんなことができるようになっていますよ。

下は給食の準備の様子です。担任の先生のいうことをしっかり聞いて、きちんと並んでいますね。

配膳も自分たちでやっています。すごいね・・・(^o^)

一年生は1日1日の成長がとっても早い学年です。授業参観でもいろんなことができるようになったことをおうちの人に見せてください。

下は給食の準備の様子です。担任の先生のいうことをしっかり聞いて、きちんと並んでいますね。

配膳も自分たちでやっています。すごいね・・・(^o^)

一年生は1日1日の成長がとっても早い学年です。授業参観でもいろんなことができるようになったことをおうちの人に見せてください。

暑いときは水泳( ^)o(^ )

今日は暑かったですねーーーー。学校の桜の木で「セミ」の鳴き声がしました。まだ梅雨はあけてないのに大丈夫かな(・・?今年の夏('◇')ゞ

みんなの楽しみは、やっぱり水泳です。下は5年生のあるクラスの授業の様子です。最後の自由泳ぎの様子ですが、何とも楽しそうなこと(^◇^)

太田郷小は、水泳は一学期だけしかしないので、今のうちにいっぱい泳いでおきましょう。(≧▽≦)

みんなの楽しみは、やっぱり水泳です。下は5年生のあるクラスの授業の様子です。最後の自由泳ぎの様子ですが、何とも楽しそうなこと(^◇^)

太田郷小は、水泳は一学期だけしかしないので、今のうちにいっぱい泳いでおきましょう。(≧▽≦)

部活動大活躍

昨日行われた全国小学生バレーボールの熊本県大会において、太田郷小バレー部が見事3位に入賞し、8月に長崎県でおこなれる九州大会に出場することになりました。

おめでとうございます。

九州大会では、県大会以上の活躍を期待します。がんばれ、バレー部!

また、6月20日に行われた全国小学生陸上競技交流大会熊本県大会において、太田郷小陸上部の岩本さんが80mハードルで見事優勝し、8月に神奈川の日産スタジアムで行われる全国大会に県代表チームの一人として出場することになりました。おめでとうございます。

陸上部は、岩本さんのほかにも個人種目で2つ、リレーで1つ入賞しており素晴らしい成績を収めました。岩本さんは、県の代表として全国で頑張ってきてください。!

ほかの部活動もこれから大きな大会を控えています。今年も大活躍の予感(*^^)v

おめでとうございます。

九州大会では、県大会以上の活躍を期待します。がんばれ、バレー部!

また、6月20日に行われた全国小学生陸上競技交流大会熊本県大会において、太田郷小陸上部の岩本さんが80mハードルで見事優勝し、8月に神奈川の日産スタジアムで行われる全国大会に県代表チームの一人として出場することになりました。おめでとうございます。

陸上部は、岩本さんのほかにも個人種目で2つ、リレーで1つ入賞しており素晴らしい成績を収めました。岩本さんは、県の代表として全国で頑張ってきてください。!

ほかの部活動もこれから大きな大会を控えています。今年も大活躍の予感(*^^)v

学校代表決定!

八代市童話発表会に出場する学校代表は、3年生の人と6年生の人に決まりました。

それぞれ低学年の部と高学年の部に出場します。実はどの人もとても上手で先生たちの話し合いでもなかなか決まらず、今日の放課後までかかってようやく決まりました。

二人には学校代表としてみんなの分まで頑張ってほしいですね。

それぞれ低学年の部と高学年の部に出場します。実はどの人もとても上手で先生たちの話し合いでもなかなか決まらず、今日の放課後までかかってようやく決まりました。

二人には学校代表としてみんなの分まで頑張ってほしいですね。

校内童話発表会が行われました。

今年も校内童話発表会が6月26日(金)に行われました。

今年も校内童話発表会が6月26日(金)に行われました。各学年から一人ずつ代表者が出て、それはそれは気持ちのこもったお話を聞かせてくれました。

天気が良くなかったのですが、おうちの皆さんもたくさん聞きに来てくださいました。

この中から学校代表が選ばれ7月27日の八代市童話発表会に出場します。

結果は担任の先生から伝えられますので待っていてください。

平和集会に向けて 6年生の取り組み

今日は6時間目に6年生が平和集会の練習をしていました。

先日修学旅行の様子をほぼリアルタイムでこのページで紹介していたところ、結構たくさんの保護者の方が見てくださっていました。ありがとうございました。

(スマートフォンで見る場合は、一番下のボタンを押すとパソコンと同じ画面になります。)

さて、来週の火曜日には修学旅行で学んできた戦争や原爆につていての発表を「平和集会」という形で行います。

もちろん、6年生が中心になりますが、それを受けて5年生以下も平和の大切さを学びます。

六年生も一生懸命練習していました。よい平和集会になるといいですね。

先日修学旅行の様子をほぼリアルタイムでこのページで紹介していたところ、結構たくさんの保護者の方が見てくださっていました。ありがとうございました。

(スマートフォンで見る場合は、一番下のボタンを押すとパソコンと同じ画面になります。)

さて、来週の火曜日には修学旅行で学んできた戦争や原爆につていての発表を「平和集会」という形で行います。

もちろん、6年生が中心になりますが、それを受けて5年生以下も平和の大切さを学びます。

六年生も一生懸命練習していました。よい平和集会になるといいですね。

追肥の大切さ

一年生教室の前には朝顔の鉢がずらっと並べてあります。

一年生教室の前には朝顔の鉢がずらっと並べてあります。今は、鉢もこんなに工夫され、育てやすくなっています。

それにしても大きな葉の朝顔が多いので、一年生のある先生に「なんでこんなに大きいんですか?」と聞くと、「追肥しているからではないでしょうか」と教えていただきました。

あるJAのサイトには追肥について次のように書いてあります。

(野菜の)育ちが盛んになるにつれて、根からの肥料の吸収も多くなり、元肥に与えた肥料分だけでは足りなくなるので、追肥により、不足分を補ってやる必要があります。

①適期を逸しないこと。

②肥料の種類を選び、適量を守ること。

③吸収しやすい位置に順次施すこと。(JA西春日井ホームページより引用)

これは、子育てにも通じるものではないでしょうか。

子どもたちの成長に伴い、それまでとは違った働きかけ(追肥)が必要になります。一人一人の成長の様子は違うので、それに合った手だて(教育)が必要だと思います。

保護者の方が、つい、他のご家庭のお子さんと比べたくなるのはよくわかります。でも、追肥の三つのポイントのように、働きかけの「適期」も「種類」も「順序」も子ども一人一人違います。それが一番わかるのは、保護者の方ご自身です。他のお子さんと比べるのではなく、その子自身を見つめて適切な追肥(しつけや家庭教育)をしてみましょう。今はつぼみですが、必ず大輪の花が咲くはずです。

1年生の朝顔の花が咲いたときに、大きな写真でご紹介します。

給食委員会の取組大盛況

今年も、給食月間の取組として、給食委員会の人たちが様々な活動を行いました。

家庭科室を使い、恒例「豆つかみ」や『食べ物クイズ』、「魚釣りゲーム」、『食べ物カルタ』などたくさんの取組をしました。

水・木・金と三日間で興味のある人たちがたくさんやってきて、今年も大盛況でした。

みんなきっと食べ物に興味を持ったことでしょう。

家庭科室を使い、恒例「豆つかみ」や『食べ物クイズ』、「魚釣りゲーム」、『食べ物カルタ』などたくさんの取組をしました。

水・木・金と三日間で興味のある人たちがたくさんやってきて、今年も大盛況でした。

みんなきっと食べ物に興味を持ったことでしょう。

フッ化物洗口始まる

今年もフッ化物洗口が始まりました。

フッ化物というのは、うがいをすることで歯に塗布し、むし歯になりにくい強い歯を作るための液体です。体に害はありません。

熊本県の児童のむし歯の罹患率が高いために、昨年度から県全体で取組を始めたところです。(まだ、取り組んでない地域もあります。)

CDの音楽に合わせフッ化物でうがいをおこない、紙コップに吐き出し、処分します。

地道な長い取り組みが必要ですが、むし歯の痛みや食べられないつらさを考えれば、大切な取り組みではないでしょうか。

※保護者の方に調査をし、希望のご家庭だけ実施していますので、フッ化物洗口をしない児童もいます。

フッ化物というのは、うがいをすることで歯に塗布し、むし歯になりにくい強い歯を作るための液体です。体に害はありません。

熊本県の児童のむし歯の罹患率が高いために、昨年度から県全体で取組を始めたところです。(まだ、取り組んでない地域もあります。)

CDの音楽に合わせフッ化物でうがいをおこない、紙コップに吐き出し、処分します。

地道な長い取り組みが必要ですが、むし歯の痛みや食べられないつらさを考えれば、大切な取り組みではないでしょうか。

※保護者の方に調査をし、希望のご家庭だけ実施していますので、フッ化物洗口をしない児童もいます。

学校はあなたの仕事でできている。

太田郷小学校にはたくさんの委員会がありますが、今日は放送委員会の活動を紹介します。

太田郷小学校にはたくさんの委員会がありますが、今日は放送委員会の活動を紹介します。下の写真は、お昼の放送で本の読み聞かせをしているところです。

五年生ははじめての委員会活動ですが、随分落ち着いて委員会の仕事ができるようになりました。

委員会の仕事は、学校のみんなが楽しく気持ちよく暮らしていくために一人一人がちからを合わせていくことに意味があります。

決して大人の肩代わりではないのです。

委員会などの活動を通じて、協力の大切さ、自分の能力の発見、ひいては生きていく力も身につけていきます。

コマーシャルで「世界は誰かの仕事でできている」というキャッチコピーがありましたが、まさに「太田郷小は、あなたの仕事でできています。」

頑張りましょう。

研究授業で腕を磨く

今日は、太田郷小の新採3年目の先生が研究授業を行いました。

4年生のクラスで、国語の「一つの花」を学習しました。

学校のすべての先生方が見に来る研究授業を「大研」と呼んでいます。

太田郷小は先生方がたくさんいらっしゃるので、教室に入りきれず、廊下からも参観しました。

教育委員会の先生や、第二中学校の先生も見に来てくださいました。

子どもたちは、お父さんの言葉の意味について一生懸命考え、自分なりの意見をきちんと発表していました。

お互いが高めあう学習となったようです。

このようにして、先生たちも教え方を研究し、お互いに学びあいながら力量を高めていきます。

この先生が次の学校に行かれた時、「太田郷から来た先生は教え方が上手」と言われるようになっていると思います。

四年生の皆さんも、この一年間で勉強の力がまた一つ積み重なっていくことでしょうね。

4年生のクラスで、国語の「一つの花」を学習しました。

学校のすべての先生方が見に来る研究授業を「大研」と呼んでいます。

太田郷小は先生方がたくさんいらっしゃるので、教室に入りきれず、廊下からも参観しました。

教育委員会の先生や、第二中学校の先生も見に来てくださいました。

子どもたちは、お父さんの言葉の意味について一生懸命考え、自分なりの意見をきちんと発表していました。

お互いが高めあう学習となったようです。

このようにして、先生たちも教え方を研究し、お互いに学びあいながら力量を高めていきます。

この先生が次の学校に行かれた時、「太田郷から来た先生は教え方が上手」と言われるようになっていると思います。

四年生の皆さんも、この一年間で勉強の力がまた一つ積み重なっていくことでしょうね。

歴史の証人

太田郷小学校の校長室には、このような古い看板があります。

太田郷小学校の校長室には、このような古い看板があります。これは、太田郷小学校の前身である「太田郷尋常高等小学校」の看板です。

尋常高等小学校とは、戦前に日本にあった小学校である尋常小学校と高等小学校を併設した今でいう小中一貫校のことです。

戦時中は国民学校となり、戦後は現在の小学校、中学校となったこともあり、この看板は大変貴重なものであり、また、太田郷小の歴史を教えてくれる大切な証人でもあります。

1874年(明治七年)に「日置小学校」として誕生した太田郷小学校も今年で創立141年となる歴史ある学校です。児童の皆さんも歴史を受け継いでいく一人として誇りをもって学習しましょう。

男女アベック優勝

先日、八代市で行われた二つの大会で、太田郷小学校バスケット部は、男女ともに優勝するという快挙を成し遂げました。

本日、校長室で改めて表彰を受けました。

バスケット部は普段から地道な練習を積み重ね、基礎的な技術の習得と、あいさつなど生活面でも太田郷小児童の見本となるような教えを受けています。

これから、さらに大きな大会に向けて、また練習を重ね、過去の先輩たちにも負けないような素晴らしい実績を残してくれることと思います。

頑張ってください。(*^^)v

本日、校長室で改めて表彰を受けました。

バスケット部は普段から地道な練習を積み重ね、基礎的な技術の習得と、あいさつなど生活面でも太田郷小児童の見本となるような教えを受けています。

これから、さらに大きな大会に向けて、また練習を重ね、過去の先輩たちにも負けないような素晴らしい実績を残してくれることと思います。

頑張ってください。(*^^)v

今週の予定

今週の予定です。

月 今週は愛校作業の週です。学年によって曜日は決めてあります。

火 クラブ活動(4年生以上)があります。 給食委員会の活動(家庭科室)

水 4年1組で国語の研究授業があります。 給食委員会の活動(家庭科室)

木 給食委員会の活動(家庭科室)

金 愛育会図書委員会朝の読み聞かせ 校内童話会

※給食委員会の活動というのは、今月が給食月間になっており、食について関心を持ってもらうため、給食委員会が豆つかみやクイズなどを家庭科室で行うものです。

↓以前も紹介しましたが、下のような活動をします。

月 今週は愛校作業の週です。学年によって曜日は決めてあります。

火 クラブ活動(4年生以上)があります。 給食委員会の活動(家庭科室)

水 4年1組で国語の研究授業があります。 給食委員会の活動(家庭科室)

木 給食委員会の活動(家庭科室)

金 愛育会図書委員会朝の読み聞かせ 校内童話会

※給食委員会の活動というのは、今月が給食月間になっており、食について関心を持ってもらうため、給食委員会が豆つかみやクイズなどを家庭科室で行うものです。

↓以前も紹介しましたが、下のような活動をします。

なんとあたたかな八代弁(*^_^*)

太 田郷小学校には、近くに大きな工場があることもあり、転勤などで全国から転入生がやってきます。

田郷小学校には、近くに大きな工場があることもあり、転勤などで全国から転入生がやってきます。

県外から来た子どもたちにとって、最初の驚きは、「八代弁」です。

熊本弁がベースになっていますが、八代独特の言い方もあります。

「こけけー」(ここに来なさい。) 「どくさんいくと?」「どけいくと?」(どこにいくの?) 「今日くっけんね」(今日あなたの家に行きますよ。) 「今日くっと?」(今日私の家に来るの?) 「そけ、ぶいやっとけ」(そのあたりに適当に置いておきなさい。) 「そら、車んにき、見たバイ」(それは車のそばで見ましたよ。)

最近はテレビの影響もあり、八代の子どもたち自身も方言色が薄まってきましたが、私たちから上の世代は八代弁にどっぷりつかっています。

特に九州外から来た子どもたちにとっては、びっくりする言葉がいっぱいのようです。

誤解しやすいのが、ほうきで「はわく」(はく)です。また、「つこた道具ばなおしとけ」(使った道具は片付けておきなさい。)も県外の方はびっくりします。

また、最近は使う人も少なくなりましたが、「もだゆる」「もだえる」も誤解を招きます。急がせる時に「早くしなさい、急ぎなさい」という意味だったり「どうぞこれを食べて下さい、飲んでください」と一生懸命すすめたりする時にも使います。

それにたいして、「ぬしゃ、そぎゃんもだゆんな」(そんなにあせらなくてもいいよ。)あるいは、(気をつかわなくていいよ。)と言ったりします。

旅行や進学で九州から出るとはずかしくて標準語を使いたくなりますが、八代弁にはとても温かい意味があると思います。

「〇〇さんな、孫ばなんさまみぞがらすもんなぁ」(〇〇さんは、孫をとっても可愛がられるんですよ。) 「ふとか石のあってな、つっこけたったい」(大きな石があってつまづいて転んだんですよ。) 「〇〇ちゃん、ふとなったなあー」(〇〇ちゃん、大きくなったね。背が伸びたね。)

どうでしょう。標準語にしてしまうと、どこかよそよそしいのですが、八代弁は標準語に変換できない奥深い意味と温かさがあります。

太田郷小に転校してこられた皆さん、ぜひ八代弁を覚えてみんなと楽しく会話して下さい。また、今までいた所の方言も教えてくださいね。

「あたたちが来たけんが、なんさまうれしかったい。友達となかゆーしてなー。たのむバイ」

※そういう私も子どものころから八代を離れたことはなく、もう40年近く前の小学生の頃、友達とけんかすると八代弁のきつ―言い方で言い合っていました。(なんや、わりゃぎゃんともしらんとや? なんてや?わりゃしっととや? なーんいよっとや、こんくらいしっとる。 どきゃんすっとや? しょんなかねー。ぎゃんして、ぎゃんして、ぎゃんすっとや、わかったや。 なんや、そぎゃんすっとや、わかった!・・・・(@_@;))・・・わかりませんよね(^_^;)

※本校の先生方の中にも出身地が八代以外の方もいらっしゃって面白いですよ。八代地方の方言では、きざにかっこつけることを(多少批判的な意味合いを込め)「しこる」「しこつける」と言ったりします。「あやつぁ、しこっとる。なまいっか。」なーんて言います。ところが、菊池出身の先生に言わせると菊池地方では草などが生い茂ることを「しこる」というのだそうです。

同じ言い方で全く違う意味になるのも面白いですね。\(◎o◎)/!

田郷小学校には、近くに大きな工場があることもあり、転勤などで全国から転入生がやってきます。

田郷小学校には、近くに大きな工場があることもあり、転勤などで全国から転入生がやってきます。県外から来た子どもたちにとって、最初の驚きは、「八代弁」です。

熊本弁がベースになっていますが、八代独特の言い方もあります。

「こけけー」(ここに来なさい。) 「どくさんいくと?」「どけいくと?」(どこにいくの?) 「今日くっけんね」(今日あなたの家に行きますよ。) 「今日くっと?」(今日私の家に来るの?) 「そけ、ぶいやっとけ」(そのあたりに適当に置いておきなさい。) 「そら、車んにき、見たバイ」(それは車のそばで見ましたよ。)

最近はテレビの影響もあり、八代の子どもたち自身も方言色が薄まってきましたが、私たちから上の世代は八代弁にどっぷりつかっています。

特に九州外から来た子どもたちにとっては、びっくりする言葉がいっぱいのようです。

誤解しやすいのが、ほうきで「はわく」(はく)です。また、「つこた道具ばなおしとけ」(使った道具は片付けておきなさい。)も県外の方はびっくりします。

また、最近は使う人も少なくなりましたが、「もだゆる」「もだえる」も誤解を招きます。急がせる時に「早くしなさい、急ぎなさい」という意味だったり「どうぞこれを食べて下さい、飲んでください」と一生懸命すすめたりする時にも使います。

それにたいして、「ぬしゃ、そぎゃんもだゆんな」(そんなにあせらなくてもいいよ。)あるいは、(気をつかわなくていいよ。)と言ったりします。

旅行や進学で九州から出るとはずかしくて標準語を使いたくなりますが、八代弁にはとても温かい意味があると思います。

「〇〇さんな、孫ばなんさまみぞがらすもんなぁ」(〇〇さんは、孫をとっても可愛がられるんですよ。) 「ふとか石のあってな、つっこけたったい」(大きな石があってつまづいて転んだんですよ。) 「〇〇ちゃん、ふとなったなあー」(〇〇ちゃん、大きくなったね。背が伸びたね。)

どうでしょう。標準語にしてしまうと、どこかよそよそしいのですが、八代弁は標準語に変換できない奥深い意味と温かさがあります。

太田郷小に転校してこられた皆さん、ぜひ八代弁を覚えてみんなと楽しく会話して下さい。また、今までいた所の方言も教えてくださいね。

「あたたちが来たけんが、なんさまうれしかったい。友達となかゆーしてなー。たのむバイ」

※そういう私も子どものころから八代を離れたことはなく、もう40年近く前の小学生の頃、友達とけんかすると八代弁のきつ―言い方で言い合っていました。(なんや、わりゃぎゃんともしらんとや? なんてや?わりゃしっととや? なーんいよっとや、こんくらいしっとる。 どきゃんすっとや? しょんなかねー。ぎゃんして、ぎゃんして、ぎゃんすっとや、わかったや。 なんや、そぎゃんすっとや、わかった!・・・・(@_@;))・・・わかりませんよね(^_^;)

※本校の先生方の中にも出身地が八代以外の方もいらっしゃって面白いですよ。八代地方の方言では、きざにかっこつけることを(多少批判的な意味合いを込め)「しこる」「しこつける」と言ったりします。「あやつぁ、しこっとる。なまいっか。」なーんて言います。ところが、菊池出身の先生に言わせると菊池地方では草などが生い茂ることを「しこる」というのだそうです。

同じ言い方で全く違う意味になるのも面白いですね。\(◎o◎)/!

今日も雨です。☂

今日も九州南部に大雨が降り、八代地方も朝からずっと降り続けていましたね。明日は曇りの予報ですが、予報ですので雨になる可能性も0ではありません。

それにしても、今年の梅雨は暦通りの雨続き。本来はこのように雨が続くのが梅雨なのですが、から梅雨が続いていたのでちょっと驚きですね。

洗濯物が乾かないと嘆いていらっしゃるお母さん方もたくさんいらっしゃることでしょう。

さて、子どもたちは天気に関係なく、体を動かしたくて仕方ありません。

廊下を走っては、「あぶない!けがをするから歩きなさい」と声をかけていますが、先生方のすがたが見えなくなるとまた走りだす子もいて、繰り返し繰り返し指導しています。

昼休みの低学年は担任の先生方が粘土や、積み木をわたされて遊ぶ子もたくさんいます。また、リコーダーや鍵盤ハーモニカ、去年の子どもたちにもいましたが、椅子とりゲームの伴奏をするなど思い思いに過ごしています。

早く梅雨が明けるといいなあ・・・・。でも、暑ーい夏もつらいなぁ。(T_T)

それにしても、今年の梅雨は暦通りの雨続き。本来はこのように雨が続くのが梅雨なのですが、から梅雨が続いていたのでちょっと驚きですね。

洗濯物が乾かないと嘆いていらっしゃるお母さん方もたくさんいらっしゃることでしょう。

さて、子どもたちは天気に関係なく、体を動かしたくて仕方ありません。

廊下を走っては、「あぶない!けがをするから歩きなさい」と声をかけていますが、先生方のすがたが見えなくなるとまた走りだす子もいて、繰り返し繰り返し指導しています。

昼休みの低学年は担任の先生方が粘土や、積み木をわたされて遊ぶ子もたくさんいます。また、リコーダーや鍵盤ハーモニカ、去年の子どもたちにもいましたが、椅子とりゲームの伴奏をするなど思い思いに過ごしています。

早く梅雨が明けるといいなあ・・・・。でも、暑ーい夏もつらいなぁ。(T_T)

給食メニュー一気

すみません。ここ数日とても忙しくてなかなか更新ができませんでした。給食の写真も撮っているのですが、紹介できなくてすみません。

数日分の給食を写真で紹介します。

今日の給食は、左列の上から二番目です。よくかんで食べることを目的とした「かみカルセレクト給食」です。

給食センターの先生、いろんなアイデアを出してこられます。感謝(*^_^*)

数日分の給食を写真で紹介します。

今日の給食は、左列の上から二番目です。よくかんで食べることを目的とした「かみカルセレクト給食」です。

給食センターの先生、いろんなアイデアを出してこられます。感謝(*^_^*)

エネルギーが残っていない六年生(^^;

一泊二日の長崎修学旅行を終えて、予定通り18時10分、六年生が帰ってきました。

みんな笑顔いっぱいかと思いきや、やはりなれない長旅でいつもはワイワイおしゃべりする子たちさえ、口が重かったようです。(^.^)

でも、充実した二日間でしたね。平和集会に向けて、学んできたことをまとめ、立派に発表してくれることを期待しています。

ちょっとお疲れ気味の子どもたち ↑

お世話になった添乗員さん、ガイドさん、写真館の方、先生方皆さんに感謝のあいさつをする代表児童。↓

校長先生の「楽しかった人」という問いにほとんど全員が手をあげました。あげきれなかったのは相当疲れている子どもたちのようで・・・。(土日ゆっくり休んで元気を取り戻そう。❢)

担任の先生からのお話を聞いて、家への帰路につきました。今頃お家では、家族の人たちと修学旅行のお話をいっぱいしていることでしょう。

みんな笑顔いっぱいかと思いきや、やはりなれない長旅でいつもはワイワイおしゃべりする子たちさえ、口が重かったようです。(^.^)

でも、充実した二日間でしたね。平和集会に向けて、学んできたことをまとめ、立派に発表してくれることを期待しています。

ちょっとお疲れ気味の子どもたち ↑

お世話になった添乗員さん、ガイドさん、写真館の方、先生方皆さんに感謝のあいさつをする代表児童。↓

校長先生の「楽しかった人」という問いにほとんど全員が手をあげました。あげきれなかったのは相当疲れている子どもたちのようで・・・。(土日ゆっくり休んで元気を取り戻そう。❢)

担任の先生からのお話を聞いて、家への帰路につきました。今頃お家では、家族の人たちと修学旅行のお話をいっぱいしていることでしょう。

間もなく到着します。

17:35現在熊本インター通過です。

吉野ヶ里を出発 修学旅行も終わりに近づきました。

先程、吉野ヶ里遺跡を出発したとの連絡がありました。

学校へ向かっております。予定通り18:10頃には到着の予定です。

また、解散式は運動場(鉄棒前)で行う予定です。

もし、お迎えにおいでになる場合は、車はできるだけ旧学童のあったところに駐車をお願いします。

学校へ向かっております。予定通り18:10頃には到着の予定です。

また、解散式は運動場(鉄棒前)で行う予定です。

もし、お迎えにおいでになる場合は、車はできるだけ旧学童のあったところに駐車をお願いします。

現在吉野ヶ里遺跡

現在子どもたちは佐賀県の吉野ケ里遺跡「吉野ケ里歴史公園」で学習中です。

引率の先生から写真がまた送られてきました。とっても真剣に、でも楽しく学習している様子がよくわかります。

子どもたちは予定通りの日程消化をしておりますので、今のところ学校到着予定時刻は18:10の予定です。

※写真の掲載については、吉野ヶ里遺跡歴史公園様の許諾を得ております。

引率の先生から写真がまた送られてきました。とっても真剣に、でも楽しく学習している様子がよくわかります。

子どもたちは予定通りの日程消化をしておりますので、今のところ学校到着予定時刻は18:10の予定です。

※写真の掲載については、吉野ヶ里遺跡歴史公園様の許諾を得ております。

修学旅行二日目です。(*^_^*)

本日は、ハウステンボスでの自由行動の時間です。

引率の先生から今日の写真が送られてきました。今日の佐世保はとっても蒸し暑いそうです。

一枚目はハウステンボスでの集合写真です。みんな元気です。保護者の皆さん、ご安心ください。

二枚目と三枚目は自由行動(班行動)の様子。みんなとっても楽しそうですね。お昼御飯もハウステンボスの予定ですが、何を食べるのでしようね。

天気は曇りだそうです。楽しんできてください。ハウステンボスの後は佐賀の吉野ケ里遺跡見学が予定されています。

※ハウステンボス内の景観が写っていることについては、「ハウステンボス株式会社」様の許諾を得ております。

※太田郷小以外の児童生徒の方の映像は処理してあります。ご了承ください。

引率の先生から今日の写真が送られてきました。今日の佐世保はとっても蒸し暑いそうです。

一枚目はハウステンボスでの集合写真です。みんな元気です。保護者の皆さん、ご安心ください。

二枚目と三枚目は自由行動(班行動)の様子。みんなとっても楽しそうですね。お昼御飯もハウステンボスの予定ですが、何を食べるのでしようね。

天気は曇りだそうです。楽しんできてください。ハウステンボスの後は佐賀の吉野ケ里遺跡見学が予定されています。

※ハウステンボス内の景観が写っていることについては、「ハウステンボス株式会社」様の許諾を得ております。

※太田郷小以外の児童生徒の方の映像は処理してあります。ご了承ください。

楽しい夕食

先ほど楽しい夕食がありました。夕食というより宴会状態です。

クラスの友達と一緒にこんなにたくさんでワイワイ食べるのは去年の集団宿泊以来です。

でも、修学旅行は雰囲気が全然違いますね。みんな思いっきりの笑顔です。

明日は一番の楽しみにしている「ハウステンボス」の自由行動の時間。

天気も打って変わって晴天の予報。あんまり羽目を外さないように楽しんできましょう(#^^#)

クラスの友達と一緒にこんなにたくさんでワイワイ食べるのは去年の集団宿泊以来です。

でも、修学旅行は雰囲気が全然違いますね。みんな思いっきりの笑顔です。

明日は一番の楽しみにしている「ハウステンボス」の自由行動の時間。

天気も打って変わって晴天の予報。あんまり羽目を外さないように楽しんできましょう(#^^#)

修学旅行 無事ホテル到着

先程、無事ホテルに到着したそうです。

安心メールも送信しました。

安心メールも送信しました。

ホテルに向かっています。

5時07分に「資料館見学をしています」という連絡がありました。

予定通りで日程も進んでいます。現在ホテルに向かっています。

到着次第安心メールを保護者の皆さんには送ります。

ご安心ください。

予定通りで日程も進んでいます。現在ホテルに向かっています。

到着次第安心メールを保護者の皆さんには送ります。

ご安心ください。

平和公園

引率の先生から二回目の写真が送られてきました。

平和公園でお話を聞いたり、平和の祈りをささげている様子です。

昭和三十年に完成した平和祈念像は、独特の手の上げ方をしています。『垂直に高く掲げた右手は原爆の脅威を、水平に伸ばした左手は平和を、横にした足は原爆投下直後の長崎市の静けさを、立てた足は救った命 を表し、軽く閉じた目は原爆犠牲者の冥福を祈っている』と言われています。

私も、自分自身が小学生の時に初めて修学旅行でこの像を見ました。また、教師になってから六年生を何度もつれていきました。

その度に、像が語りかけていることがより強くなっているような気がします。

子どもたちも、大人になって再びこの場所を訪れ、戦争と平和について考えてくれたらいいなあと思います。

〔さあ、夜はみんなで楽しく食事だ(^◇^) でも、まくら投げはダメよ(`´)〕・・・いまどきの子どもたちはやらないかな??(*^_^*)

平和公園でお話を聞いたり、平和の祈りをささげている様子です。

昭和三十年に完成した平和祈念像は、独特の手の上げ方をしています。『垂直に高く掲げた右手は原爆の脅威を、水平に伸ばした左手は平和を、横にした足は原爆投下直後の長崎市の静けさを、立てた足は救った命 を表し、軽く閉じた目は原爆犠牲者の冥福を祈っている』と言われています。

私も、自分自身が小学生の時に初めて修学旅行でこの像を見ました。また、教師になってから六年生を何度もつれていきました。

その度に、像が語りかけていることがより強くなっているような気がします。

子どもたちも、大人になって再びこの場所を訪れ、戦争と平和について考えてくれたらいいなあと思います。

〔さあ、夜はみんなで楽しく食事だ(^◇^) でも、まくら投げはダメよ(`´)〕・・・いまどきの子どもたちはやらないかな??(*^_^*)

大切なお話を聞きました。

激しい雨の中でしたが、無事に長崎に到着しました。

これは、引率の先生から送られてきた「被爆体験の方のお話を聞いている」様子です。

修学旅行の一番の目的は、平和学習です。原子爆弾のこと、戦争のこと、今の平和のことをしっかり勉強してきてほしいですね。

これは、引率の先生から送られてきた「被爆体験の方のお話を聞いている」様子です。

修学旅行の一番の目的は、平和学習です。原子爆弾のこと、戦争のこと、今の平和のことをしっかり勉強してきてほしいですね。

修学旅行に出発・・・(●^o^●)

朝から大雨になりましたが、六年生は無事修学旅行に出発しました。

体育館での出発式では代表の人が「しっかり勉強してきます、よろしくお願いします」と立派なあいさつをしました。

激しく雨の降る中でしたが、子どもたちは元気にバスに乗り込みにこにこ笑いながら手を振って出かけました。

熊本、長崎はまだ大雨洪水警報が出ていますが、せめて明日は晴れますように。ヽ(^o^)丿

体育館での出発式では代表の人が「しっかり勉強してきます、よろしくお願いします」と立派なあいさつをしました。

激しく雨の降る中でしたが、子どもたちは元気にバスに乗り込みにこにこ笑いながら手を振って出かけました。

熊本、長崎はまだ大雨洪水警報が出ていますが、せめて明日は晴れますように。ヽ(^o^)丿

晴れてくれーーとみんなで祈ろう\(◎o◎)/!

いよいよ明日は修学旅行。でも、天気予報は雨なんですね・・・。

いや、予報は予報。みんなの祈りで晴れにしよう。(^◇^)

初日の木曜日は、被爆体験をされた方のお話を聞いたり、平和公園、原爆資料館などを巡り、戦争と平和について学習します。

二日目はハウステンボスで楽しい自由行動です。そのあと吉野ヶ里遺跡の見学もします。

初日は雨予報ですが、二日目は天気もよさそうなので、楽しい修学旅行になることでしょう。

みんな気をつけていってらっしゃい。(@^^)/~~~

三年生の訪問

今年も近くの特別養護老人ホームへ三年生が出かけて行きました。

総合的な学習の時間の勉強です。自分たちでアイデアを出し合い、お年寄りの皆さんに喜んでもらえる出し物をしています。

ちょうどホームの運動会の日にあたり、一緒に運動会も楽しんできました。

このような活動を通じて子どもたちには、自分で考える力、相手のことを思いやる心を育てていきます。

※個人情報保護の観点からお年寄りの皆さんの写っている部分には画像処理をしています。ご了承ください。

総合的な学習の時間の勉強です。自分たちでアイデアを出し合い、お年寄りの皆さんに喜んでもらえる出し物をしています。

ちょうどホームの運動会の日にあたり、一緒に運動会も楽しんできました。

このような活動を通じて子どもたちには、自分で考える力、相手のことを思いやる心を育てていきます。

※個人情報保護の観点からお年寄りの皆さんの写っている部分には画像処理をしています。ご了承ください。

図書室も梅雨景色

太田郷小の図書室担当の先生は、いつも季節に応じた設営をされています。

今は梅雨時期なのでアジサイの花飾り〔本物みたい(*^_^*)〕とかさの飾り付けをしてあります。

手づくりで大変かと思いますがとっても雰囲気のある図書室になっています。

去年も何百冊と読んだ人もいましたので、今年もたくさんの本が読まれることでしょう。

今は梅雨時期なのでアジサイの花飾り〔本物みたい(*^_^*)〕とかさの飾り付けをしてあります。

手づくりで大変かと思いますがとっても雰囲気のある図書室になっています。

去年も何百冊と読んだ人もいましたので、今年もたくさんの本が読まれることでしょう。

梅雨の太田郷小

毎日雨が続きますね。やっぱり梅雨です。

外で遊べない子どもたちの昼休みは粘土をしたり、本を読んだり、友達とおしゃべりしたり様々です。

さて、今週の木曜と金曜は六年生の修学旅行です。原爆のことや戦争のことについてもお話を聞くなどして学習してきます。

下の写真にはその練習の様子を載せています。

深々とお辞儀をしてあいさつをする低学年の男の子や、「廊下を歩きましょう」キャンペーンで座っていらっしゃる生徒指導担当の先生など昼休みも色々です。

梅雨が明けるとあつーい夏がやってきます。

外で遊べない子どもたちの昼休みは粘土をしたり、本を読んだり、友達とおしゃべりしたり様々です。

さて、今週の木曜と金曜は六年生の修学旅行です。原爆のことや戦争のことについてもお話を聞くなどして学習してきます。

下の写真にはその練習の様子を載せています。

深々とお辞儀をしてあいさつをする低学年の男の子や、「廊下を歩きましょう」キャンペーンで座っていらっしゃる生徒指導担当の先生など昼休みも色々です。

梅雨が明けるとあつーい夏がやってきます。

子どもたちも元気いっぱい

先日、新規採用の女性の先生をご紹介しましたが、本校には男性の新規採用の先生もいらっしゃいます。

突然私がおじゃました時は、算数の勉強中でした。

授業の時の約束もしっかり守り、みんな先生のお話をよく聞いていました。

若くて元気のいい先生に負けずに、子どもたちも元気いっぱい楽しく勉強していましたよ。

あ~(´・_・`) 私も、20数年前は、若かった…。

突然私がおじゃました時は、算数の勉強中でした。

授業の時の約束もしっかり守り、みんな先生のお話をよく聞いていました。

若くて元気のいい先生に負けずに、子どもたちも元気いっぱい楽しく勉強していましたよ。

あ~(´・_・`) 私も、20数年前は、若かった…。

目はどうかな(眼科検診)

学校では様々な健康診断を行なっています。

校医の先生方に来ていただき、貴重な時間を子どもたちの検診のために使っていただいています。

今日は、眼科検診でした。目の状態を眼科医の先生方に見ていただきました。

本日の検診で、詳しい検査が必要な項目が見つかった場合には、プリント等で保護者の方に連絡をいたしますので早めにかかりつけの眼科に行ってご相談ください。

校医の先生方に来ていただき、貴重な時間を子どもたちの検診のために使っていただいています。

今日は、眼科検診でした。目の状態を眼科医の先生方に見ていただきました。

本日の検診で、詳しい検査が必要な項目が見つかった場合には、プリント等で保護者の方に連絡をいたしますので早めにかかりつけの眼科に行ってご相談ください。

何をしているのでしょう?(?_?)

小学校や中学校には委員会活動というものがあります。異なる学年の子どもたちが一緒に活動し、人間関係づくりを学んだり、自分たちで考え課題を解決することを体験したりする活動です。

太田郷小学校にも13の委員会があり、5年生と6年生が協力して活動しています。

下は、放送委員会の子どもたちが職員室の先生方にインタビューをしているところです。お昼の放送の資料にするようです。

子どもたちが自分たちで考えながら学校生活を充実させていくこと、また、それがみんなのためになる活動であることが委員会活動の意義でもあります。

文部科学省ホームページ 新学習指導要領 特別活動より

太田郷小学校にも13の委員会があり、5年生と6年生が協力して活動しています。

下は、放送委員会の子どもたちが職員室の先生方にインタビューをしているところです。お昼の放送の資料にするようです。

子どもたちが自分たちで考えながら学校生活を充実させていくこと、また、それがみんなのためになる活動であることが委員会活動の意義でもあります。

文部科学省ホームページ 新学習指導要領 特別活動より

〔児童会活動〕

1 目標

児童会活動を通して,望ましい人間関係を形成し,集団の一員としてよりよい学校生活づくりに参画し,協力して諸問題を解決しようとする自主的,実践的な態度を育てる。

2 内容

学校の全児童をもって組織する児童会において,学校生活の充実と向上を図る活動を行うこと。

- (1) 児童会の計画や運営

- (2) 異年齢集団による交流

- (3) 学校行事への協力

お掃除ガンバッテマス。

今日は、昼休みの時間から眼科検診が始まり、いつもの掃除の時間に高学年の眼科検診になりました。

ろうかを歩いているのは六年生ですが、体育館から教室に戻るところです。

そして、ものともせずろうかをぐんぐんぞうきんをかけているのは「一年生」。

小学校に入っていろんな掃除の仕方を勉強中です。

子どもたちは黙っているとぞうきんをおにぎりのようにしたり、指を立ててぞうきんがけをしたりします。

生活スタイルが変わり、ぞうきんやほうきを使う場面が少なくなりましたね。

でも学校では、そんな掃除の仕方を覚えるのも勉強の一つとして頑張っています。

ろうかを歩いているのは六年生ですが、体育館から教室に戻るところです。

そして、ものともせずろうかをぐんぐんぞうきんをかけているのは「一年生」。

小学校に入っていろんな掃除の仕方を勉強中です。

子どもたちは黙っているとぞうきんをおにぎりのようにしたり、指を立ててぞうきんがけをしたりします。

生活スタイルが変わり、ぞうきんやほうきを使う場面が少なくなりましたね。

でも学校では、そんな掃除の仕方を覚えるのも勉強の一つとして頑張っています。

トウキビって言いますか?

今日はトウモロコシの塩ゆでが入っていましたね。

私が子どものころはトウモロコシではなく祖父母から「トウキビ(唐黍)」と言われて育ちました。

「トウキビ(唐黍)」の唐は昔の中国の国名をさしていましたが、だんだん外国のものを「唐〇〇」というようになり、外国から入ってきた「黍(きびだんごのキビ)」に似た食べ物という意味で「トウキビ」と言っていたようです。トウモロコシも外国から入ってきた「モロコシ(←これももともとは中国から来たもの)」に似た食べ物という意味でトウモロコシといいい始めたようです。

私なんか、「トウキビ」は九州の方言かと思っていたのですが、北海道や北陸でも使うようです。

それはさておき、今日のメニューもとってもおいしそう。

私が子どものころはトウモロコシではなく祖父母から「トウキビ(唐黍)」と言われて育ちました。

「トウキビ(唐黍)」の唐は昔の中国の国名をさしていましたが、だんだん外国のものを「唐〇〇」というようになり、外国から入ってきた「黍(きびだんごのキビ)」に似た食べ物という意味で「トウキビ」と言っていたようです。トウモロコシも外国から入ってきた「モロコシ(←これももともとは中国から来たもの)」に似た食べ物という意味でトウモロコシといいい始めたようです。

私なんか、「トウキビ」は九州の方言かと思っていたのですが、北海道や北陸でも使うようです。

それはさておき、今日のメニューもとってもおいしそう。

今年もたくさん本をいただきました。

毎年のことなのですが、八代市社会を明るくする運動推進委員会の皆様に、今年もたくさん本を寄贈していただきました。本当にありがたいことです。

太田郷小は児童数も多く、本を読む人がたくさんいます。中には年間300さつ以上読む人もいます。

本を買う予算も限られている中、こうしてたくさんの本を寄贈していただくのはとてもうれしいことです。

大切に読ませていただきます。ありがとうございました。

〔お礼の言葉を述べる図書委員長と委員会の子どもたち〕

太田郷小は児童数も多く、本を読む人がたくさんいます。中には年間300さつ以上読む人もいます。

本を買う予算も限られている中、こうしてたくさんの本を寄贈していただくのはとてもうれしいことです。

大切に読ませていただきます。ありがとうございました。

〔お礼の言葉を述べる図書委員長と委員会の子どもたち〕

やつしろ歯の祭典

六月六日からやつしろ歯の祭典が下記の日程・内容で行われます。

太田郷小からも4人の人がポスターで入選しました。

5年 高妻亜衣さん 遠山美陽さん 4年北岡愛子さん 3年 島田和花さん

4人の作品をぜひ見に行ってください

〔↓遠山さんの作品〕 こういう作品がたくさん掲示してあります。

太田郷小からも4人の人がポスターで入選しました。

5年 高妻亜衣さん 遠山美陽さん 4年北岡愛子さん 3年 島田和花さん

4人の作品をぜひ見に行ってください

〔↓遠山さんの作品〕 こういう作品がたくさん掲示してあります。

1日1更新再開

もうすぐ70000アクセス\(◎o◎)/!

そして、ホームページリニューアル1周年(^O^)

まもなく、70000アクセスを迎えます。

この3か月、年度末年度初めの忙しさと、私のネット環境にトラブルがあり、なかなか更新できませんでしたが、本日環境の改善が行われ、これからは以前のように「1日1更新」を目標に頑張りたいと思います。

子どもたちの「今」を伝えていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

そして、ホームページリニューアル1周年(^O^)

まもなく、70000アクセスを迎えます。

この3か月、年度末年度初めの忙しさと、私のネット環境にトラブルがあり、なかなか更新できませんでしたが、本日環境の改善が行われ、これからは以前のように「1日1更新」を目標に頑張りたいと思います。

子どもたちの「今」を伝えていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

大きなおいもができるといいね

月曜日に2年生が芋の苗を植えに行ってきました。

毎年、学校で低学年が作っているのですが、今年は八代広域交流地域振興施設及び松中信彦スポーツミュージアムの共催で、新八代駅近くの畑で行われました。

太田郷幼稚園やいろんな団体の皆さんも参加して、とても賑やかに行われました。

みんな❢大きなおいもができるといいねぇ。

毎年、学校で低学年が作っているのですが、今年は八代広域交流地域振興施設及び松中信彦スポーツミュージアムの共催で、新八代駅近くの畑で行われました。

太田郷幼稚園やいろんな団体の皆さんも参加して、とても賑やかに行われました。

みんな❢大きなおいもができるといいねぇ。

スパゲッティはパスタ?

私などはおじさん世代なので、スパゲティをパスタと言ったり、アイスクリームをジェラートと言ったりすると「えっ?なんだそれ?」と思ってしまいます。

正確にはスパゲティやマカロニなど小麦を練って作った麺類を総称してパスタと言うのだそうで(なんだ、それならスパゲティ、パスタって使ったら?)とおじさんは思ってしまいます。

また、ジェラートはイタリア語で凍ったお菓子を総称していうのだそうで、アイスクリームのその一種なのだとか。(じゃあアイスはアイスでいいじゃないの?)とまたまた勝手に思います。

そんなこと考える人いない?いないよね。(^_^;) ※お金持ちのことはセレブっていうけどもともとは有名人のことなんだって。最近知ったなぁ(えっ?もういい?('◇')ゞ)

さあ、そんなおじさんの独り言はともかく、今日のメニューは、スパゲティ。ソースには八代産のはちべえトマトが使ってあるとのことです。

給食センターの先生方、いつも地産地消に心がけていただき、ありがとうございます。

正確にはスパゲティやマカロニなど小麦を練って作った麺類を総称してパスタと言うのだそうで(なんだ、それならスパゲティ、パスタって使ったら?)とおじさんは思ってしまいます。

また、ジェラートはイタリア語で凍ったお菓子を総称していうのだそうで、アイスクリームのその一種なのだとか。(じゃあアイスはアイスでいいじゃないの?)とまたまた勝手に思います。

そんなこと考える人いない?いないよね。(^_^;) ※お金持ちのことはセレブっていうけどもともとは有名人のことなんだって。最近知ったなぁ(えっ?もういい?('◇')ゞ)

さあ、そんなおじさんの独り言はともかく、今日のメニューは、スパゲティ。ソースには八代産のはちべえトマトが使ってあるとのことです。

給食センターの先生方、いつも地産地消に心がけていただき、ありがとうございます。

沢煮碗って?

今日の給食には「沢煮碗」(さわにわん)が出てきました。初めて聞く名前です。

何でしょう?下を読んでみてください。〔写真には甘酢煮がのっていません。〕

何でしょう?下を読んでみてください。〔写真には甘酢煮がのっていません。〕

音楽は「音」「楽」ですね!

皆さん、音楽は好きですか?

もちろんプロの歌手の人の話ではなく、学校の音楽の時間です。

楽しくなかったなあ、という方もいらっしゃるでしょうし、「音楽」大好きだったという方もいらっしゃいますよね。

下の写真は、二年生の音楽の時間です。歌も歌っていないし、楽器も持っていないけど、みんな楽しそうですね。

「かもつれっしゃしゅっしゅっしゅ」♬というと「ああ、あれか」と思いだす方もいらっしゃるでしょう。

今日の音楽の時間は、先生のオルガンに合わせて、かもつれっしゃの歌でみんなで楽しく動き回りました。

リズム感を育てたり、音楽の楽しさを味わう時間です。みんな本当に楽しそう。

まさに「音」「楽」のじかんです。

「音楽」が苦手な人は「音」が「苦」ですが、やっぱり「音」「楽」の時間でありたいですね。

「数学」も「数」が「苦」だったり、「数楽」の人もいますね。(蛇足です。(●^o^●))

もちろんプロの歌手の人の話ではなく、学校の音楽の時間です。

楽しくなかったなあ、という方もいらっしゃるでしょうし、「音楽」大好きだったという方もいらっしゃいますよね。

下の写真は、二年生の音楽の時間です。歌も歌っていないし、楽器も持っていないけど、みんな楽しそうですね。

「かもつれっしゃしゅっしゅっしゅ」♬というと「ああ、あれか」と思いだす方もいらっしゃるでしょう。

今日の音楽の時間は、先生のオルガンに合わせて、かもつれっしゃの歌でみんなで楽しく動き回りました。

リズム感を育てたり、音楽の楽しさを味わう時間です。みんな本当に楽しそう。

まさに「音」「楽」のじかんです。

「音楽」が苦手な人は「音」が「苦」ですが、やっぱり「音」「楽」の時間でありたいですね。

「数学」も「数」が「苦」だったり、「数楽」の人もいますね。(蛇足です。(●^o^●))

六年生がプールをきれいにしてくれました。

今日の午後は、六年生がプール掃除をしてくれました。

どこの学校でもそうですが、プールを防火用水としてためておくため、プール使用をしない期間は水生植物や昆虫、落ち葉や砂などいろいろなものがプールに入りこみます。

太田郷小では、六年生が毎年プール掃除をしてくれます。幸いなことに今日はとても天気がよく、六年生も楽しそうに掃除をしていました。

すっかりきれいになったプールでみんな楽しく泳ぎましょう。六年生にもお礼を言ってくださいね。

どこの学校でもそうですが、プールを防火用水としてためておくため、プール使用をしない期間は水生植物や昆虫、落ち葉や砂などいろいろなものがプールに入りこみます。

太田郷小では、六年生が毎年プール掃除をしてくれます。幸いなことに今日はとても天気がよく、六年生も楽しそうに掃除をしていました。

すっかりきれいになったプールでみんな楽しく泳ぎましょう。六年生にもお礼を言ってくださいね。

先生一年目でも即戦力

もう三十年近く前になりますが、私が新規採用職員〔いわゆる新採教員〕として初めて学校に赴任した時、「先生」と呼ばれることに最初少しの戸惑いと恥ずかしさを覚えたことを思い出します。

自分が「先生」と呼ばれていいのかなそんな気持ちもありました。

今ではすっかり図々しくなったおじさん先生になりましたが…(^-^)

太田郷小学校には毎年新採の先生方がおいでになります。

今年も2人のとっても元気な先生がおいでになり、担任として頑張っていらっしゃいます。

よく勉強もされていて、授業もきちんとできており、子どもたちとも楽しく触れ合っておられます。 (新採とはいえ、本校の即戦力です。)

今日は、四年生のクラスの先生の習字の授業におじゃましました。

筆の持ち方、点画の形の捉え方、など一つ一つ丁寧な指導でした。子どもたちも落ち着いて授業に参加し、習字の力もついてきています。

先生も、子どもたちも互いに成長している様子は、ほほえましくもあり、私たちベテランから見ると頼もしくもあります。

子どもたちが大人になるとき、「僕たちの先生は、先生一年目で、元気いっぱいの先生だったなあ。」と思いだしてくれるでしょう。

自分が「先生」と呼ばれていいのかなそんな気持ちもありました。

今ではすっかり図々しくなったおじさん先生になりましたが…(^-^)

太田郷小学校には毎年新採の先生方がおいでになります。

今年も2人のとっても元気な先生がおいでになり、担任として頑張っていらっしゃいます。

よく勉強もされていて、授業もきちんとできており、子どもたちとも楽しく触れ合っておられます。 (新採とはいえ、本校の即戦力です。)

今日は、四年生のクラスの先生の習字の授業におじゃましました。

筆の持ち方、点画の形の捉え方、など一つ一つ丁寧な指導でした。子どもたちも落ち着いて授業に参加し、習字の力もついてきています。

先生も、子どもたちも互いに成長している様子は、ほほえましくもあり、私たちベテランから見ると頼もしくもあります。

子どもたちが大人になるとき、「僕たちの先生は、先生一年目で、元気いっぱいの先生だったなあ。」と思いだしてくれるでしょう。

自転車大会練習が始まりました。

今年も自転車大会の練習が始まりました。

太田郷小学校は毎年自転車大会に参加し、よい成績を上げています。学科試験に備えた勉強を昼休みに、実技試験の練習を朝と夕方に行っています。練習では、安全協会や地域の方に本当にお世話になっています。

参加するのは五年生と六年生の意欲のある人たちです。今年は、県大会に出場できるといいですね。

太田郷小学校は毎年自転車大会に参加し、よい成績を上げています。学科試験に備えた勉強を昼休みに、実技試験の練習を朝と夕方に行っています。練習では、安全協会や地域の方に本当にお世話になっています。

参加するのは五年生と六年生の意欲のある人たちです。今年は、県大会に出場できるといいですね。

水害避難訓練をしました。

来月は六月。梅雨の季節になります。

毎年、大型の台風がやってきたり、大雨の降る頃です。

昨日は、大雨に備えた水害避難訓練をしました。

自分で下校するAグループとおうちの人のお迎えを待つBグループに分かれ、体育館への移動など動き方を練習しました。

本当はそうならないことがよいのですが、万一のことに備えた練習は必要なのでこのような訓練をしています。

一年生は初めてですが、とてもおりこうに参加できました。

毎年、大型の台風がやってきたり、大雨の降る頃です。

昨日は、大雨に備えた水害避難訓練をしました。

自分で下校するAグループとおうちの人のお迎えを待つBグループに分かれ、体育館への移動など動き方を練習しました。

本当はそうならないことがよいのですが、万一のことに備えた練習は必要なのでこのような訓練をしています。

一年生は初めてですが、とてもおりこうに参加できました。

今日の給食 元気が出そうなメニューです。

今日は、お肉がメインの元気が出そうな給食です。おいしそう・・・。

校区探検で発見!

昨日3年生は、校区探検に行きました。社会科の勉強です。

毎年お世話になっている。太田郷公民館や竹原神社に行きました。

公民館では、公民館の役割を教えていただきました。校区内の人たちのためにスポーツや習い事、会議などに使われているそうです。

竹原神社は古い歴史のある神社で初もうでや秋祭り、すもうなども行われるそうです。

校区の中をたくさん探検して太田郷のことをもっと勉強したいと思います。

毎年お世話になっている。太田郷公民館や竹原神社に行きました。

公民館では、公民館の役割を教えていただきました。校区内の人たちのためにスポーツや習い事、会議などに使われているそうです。

竹原神社は古い歴史のある神社で初もうでや秋祭り、すもうなども行われるそうです。

校区の中をたくさん探検して太田郷のことをもっと勉強したいと思います。

今日の給食はおしゃれ!

今日は、エビカツバーガーでした。私たちの子どもの頃から考えると想像もできないくらい給食のバリエーションも増えました。

栄養教諭の先生も給食センターの先生方もとても工夫していらっしゃるのがよくわかりますね。

「サングリア」ってスペインの飲み物だそうです。オシャレー!(@_@;)

「サングリア」・・・で違う飲み物を想像してしまいました。(^_^;)

栄養教諭の先生も給食センターの先生方もとても工夫していらっしゃるのがよくわかりますね。

「サングリア」ってスペインの飲み物だそうです。オシャレー!(@_@;)

「サングリア」・・・で違う飲み物を想像してしまいました。(^_^;)

今年初めての児童集会

今日は一時間目に今年初めての児童集会がありました。

ボランティア委員会からは、ペットボトルキャップを集めて世界の困っている人たちを助ける活動をする話がありました。

リサイクル委員会からは、紙のリサイクルをするので協力してくださいというお話がありました。

太田郷小学校では、色々な委員会が学校のみんなや社会の役に立つ活動をしています。

5.6年生が活動していますが、下級生もそれを見て、「〇〇委員会にはいりたいな」と思っているようです。

一年間頑張りましょう。

委員会の発表に続いて、つくし学級(特別支援学級)の先生から「難聴」についてのお話がありました。

耳がよく聞こえないお友達がどんなことが困るのか説明してもらいました。社会にはいろいろな人がいます。お互いに理解し合って暮らしていけるといいですね。

そのあとは、生活指導の先生からあいさつやよいことをした人の紹介、反対に、ゴミを散らかす人がいることの中などがありました。

みんなも真剣に聞いていました。

ボランティア委員会からは、ペットボトルキャップを集めて世界の困っている人たちを助ける活動をする話がありました。

リサイクル委員会からは、紙のリサイクルをするので協力してくださいというお話がありました。

太田郷小学校では、色々な委員会が学校のみんなや社会の役に立つ活動をしています。

5.6年生が活動していますが、下級生もそれを見て、「〇〇委員会にはいりたいな」と思っているようです。

一年間頑張りましょう。

委員会の発表に続いて、つくし学級(特別支援学級)の先生から「難聴」についてのお話がありました。

耳がよく聞こえないお友達がどんなことが困るのか説明してもらいました。社会にはいろいろな人がいます。お互いに理解し合って暮らしていけるといいですね。

そのあとは、生活指導の先生からあいさつやよいことをした人の紹介、反対に、ゴミを散らかす人がいることの中などがありました。

みんなも真剣に聞いていました。

交通教室(続編)

三四年生の交通教室の続きです。

運動場に出る前に体育館で自転車の乗り方の説明がありました。

また、自転車点検の合言葉「ぶたはしゃべる」の説明がありました。

ぶ・・・ブレーキ、た・・・たいや は・・・ハンドル しゃ・・・車体 ベル・・・ベル です。

自転車点検を定期的にしないと、事故に遭うこともあります。

安全な自転車、安全な乗り方で楽しく自転車に乗りましょう。

運動場に出る前に体育館で自転車の乗り方の説明がありました。

また、自転車点検の合言葉「ぶたはしゃべる」の説明がありました。

ぶ・・・ブレーキ、た・・・たいや は・・・ハンドル しゃ・・・車体 ベル・・・ベル です。

自転車点検を定期的にしないと、事故に遭うこともあります。

安全な自転車、安全な乗り方で楽しく自転車に乗りましょう。

五年生宿泊教室(続編)

五年生の先生から宿泊教室の写真をいただきましたので紹介します。

芦北生少年自然の家の魅力は何と言っても海です。ペーロンやカッターなど体験乗船できる船があります。

太田郷小学校の五年生も毎年(天気が良ければ)ペーロンに乗っています。

今年も天気に恵まれて写真のようにペーロンに乗ることができました。

一泊二日でしたが、あっという間の宿泊教室でした。今の四年生も楽しみにしていてください。

b@

b@

芦北生少年自然の家の魅力は何と言っても海です。ペーロンやカッターなど体験乗船できる船があります。

太田郷小学校の五年生も毎年(天気が良ければ)ペーロンに乗っています。

今年も天気に恵まれて写真のようにペーロンに乗ることができました。

一泊二日でしたが、あっという間の宿泊教室でした。今の四年生も楽しみにしていてください。

b@

b@ 交通教室がありました。

今日は、三年生と四年生の交通教室が行われました。

道路交通のルールや自転車の乗り方を勉強しました。

四年生は去年も受けていますが、忘れていることもあったようです。

どんなことを勉強したのかおうちに帰ってからお話をしてみてください。

お世話になった警察や安全協会の皆さんに感想やお礼を言いました。太田郷小は、校区内で時々交通事故があります。事故にあわないようにしっかり交通ルールを守ります。

道路交通のルールや自転車の乗り方を勉強しました。

四年生は去年も受けていますが、忘れていることもあったようです。

どんなことを勉強したのかおうちに帰ってからお話をしてみてください。

お世話になった警察や安全協会の皆さんに感想やお礼を言いました。太田郷小は、校区内で時々交通事故があります。事故にあわないようにしっかり交通ルールを守ります。

今年もあいさつ日本一

急に暑くなりましたね。朝から強い日差しで汗も出ますが、そんな中、生活委員会の子どもたちが「あいさつ運動」をしています。

「あいさつ日本一」を今年もめざしてみんな頑張っています。

お家でも、「おはよう」「いってらっしゃい」と元気に声をかけていただくと、子どもたちのあいさつの声も大きくなると思います。

よろしくお願いします。

「あいさつ日本一」を今年もめざしてみんな頑張っています。

お家でも、「おはよう」「いってらっしゃい」と元気に声をかけていただくと、子どもたちのあいさつの声も大きくなると思います。

よろしくお願いします。

情報教育に関するお知らせ

本校が日本教育工学協会(JAET)より、教育の情報化に総合的に取り組み、情報化によって教育の質の向上を実現している学校として、「学校情報化優良校」に認定されました。

情報モラル教育のさらなる充実に向けて関連サイトの紹介をします。

ぜひご覧下さい。

02_【別紙1】_情報モラル啓発資料①(保護者啓発用) ~フィルタリングサービス~.docx

03_【別紙2(訂正版)】_情報モラル啓発資料②(保護者啓発用) ~ゲームの課金トラブルル防止~.docx

04_【別紙3(訂正版)】_情報モラル啓発資料③(保護者啓発用) ~位置情報共有アプリについて~.docx

05_【別紙1】_情報�モラル啓発資料④(家庭啓発用) _インターネット上の書き込みについて.docx

06_【別紙2】_情報�モラル啓発資料⑤(家庭啓発用) _家庭でのルールづくりについて.docx

07_【別紙3】_情報�モラル啓発資料⑥(家庭啓発用) _個人情報と著作権について.docx

☎ 連絡先

熊本県八代市日置町

445番地

八代市立 太田郷小学校

TEL 0965-32-6143

FAX 0965-32-6144

es-otago@yatsushiro.jp

es-otago@yatsushiro.jpURL

リンク用バナーもご利用ください。

http://es.higo.ed.jp/otago/

リンク

アクセスカウンター

2

5

2

1

8

7

下記正式登録HPです

熊本県教育情報システム

登録機関(CMS)

管理責任者

校長 大住 和行

運用担当者

教諭 鶴山 典子

災害対応・心のケア等について

ダウンロードしてご確認ください。

〈熊本県電話相談窓口一覧〉

〈熊本県学校問題解決支援相談窓口〉

〈性暴力に関するパンフレット〉

⑤性暴力に関するパンフレット(保護者・こどもと関わりのある大人用).pdf

〈防災関係〉

災害発生時の対応について.pdf

震災後の心のケアについて.pdf

震災後の心のケアについて2.pdf

◇ 大切なお願い ◇

①本ホームページに掲載されている記事、ファイル、画像等すべてのコンテンツの著作権は太田郷小学校に属します。著作権の放棄は致しません。閲覧以外の利用はできません。二次利用をご希望の場合は、必ず太田郷小学校へ電話・ファックス・メール等でご連絡の上、許可を得てください。(内容によっては許可できないこともあります。)

➁本ホームページ内の画像の被写体の児童、職員及びすべての人物の肖像権につきましては、被写体本人に属します。許可なく利用はできません。

➂使用しているイラストは、イラスト作成サイトからいただいたものですが、すべてこのホームページへの使用の許諾を得たもの、あるいは(ウェブページへの掲載を含む)著作権フリーのイラストです。イラストの転載等の二次利用は禁止です。

④本ホームページ作成の趣旨をご理解の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。