令和3年度までの学校生活のページ

3年生の人権集会

はじめに、クラス代表の人たちから作文が発表されました。今回の人権学習のテーマは「家の人の仕事」です。

代表の人からは、お父さんが遠く離れてお仕事をしているのでなかなか会えなくてさみしいことや、体の不自由なお年寄りのお世話をしているお母さんのこと、食べ物を調理する仕事をしているお母さんのお仕事のことなどが紹介されました。

それぞれの人の発表に対して、自分のお父さんやお母さんも同じですといった感想が出されました。

そのあとに、3年生の保護者の方でもある、農業高校の先生からお話をしていただきました。

牛がどのように生まれ、育てられ、出荷されていくか。また、農業高校ではどんなことを教えているのか。農家の人たちのお仕事に対する思いはどのようなものかなど色々なことを教えていただきました。

私たちの生活は、たくさんの人たちのお仕事で支えられています。一人一人の頑張りが、大きな力となって世の中を動かしてしています。

誰でも、どんな仕事でも、とても価値あるものであることを子どもたちは学んだようでした。

これが「おこさ橋」

幼稚園の皆さんが、避難訓練の時にわたってきたのがこの「おこさ橋」です。太田郷小学校と太田郷幼稚園の間にある用水路にかかっています。

おはよう、こんにちは、さようなら、の頭文字をとった「おこさ運動」にちなんで、おこさ橋と名付けられました。

普段は危なくないように鍵がかかっているのですが、必要な時には鍵を開け、幼稚園と小学校で行き来できます。

幼稚園の皆さんが、太田郷小学校に入学したら、この場所に一度は来てみましょう。

そして、幼稚園を眺めながら、先生に「あそこでこの前まで遊んでいたよ。」というお話を聞かせてくださいね。<m(^_^)m>

自己記録をめざせ \(^o^)/

私は、苦手な方ではなかったのですが、やっぱり苦しくなると「もうやめようか」と弱気になるときがありました。そんな時は「〇〇には絶対勝つぞ」と勝手に友達をライバルに決めて走っていました。

さて、来週は多くの学年で持久走大会が行われます。太田郷小は児童数が多いので、全校同時にはできません。保護者の皆さん、応援されるときには学級通信などで日時を確認しておいでください。

写真は五年生です。学校の中庭をコースにとってあります。みんなやっぱり普段の顔とは違います。苦しさを克服しようとするいい表情です。心も体も鍛えられる持久走。また一つ、成長しているのではないでしょうか。

一緒に給食 ケビン先生

あいさつ運動とボランティア

以前もご紹介したように第二中学校区の幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校合わせて12校がいろいろな取組を協力して行っているのが12校園の取組です。

今日は、その12校園で一斉にあいさつ運動が行われた日です。

写真左列は、あいさつ運動です。

東門と南門(正門)では、生活安全委員会の子どもたちがさっそく大きな声で「おはようございまーす。」と登校してくる子どもたちや地域の人にあいさつをしていました。

やってくる子どもたちの中にはまだ元気にあいさつのできない子もいます。しかし、こういった運動を地道に積み重ねながら「あいさつ日本一」をめざしたいと思います。

終わった後には集まって先生からのお話もありました。

一方、写真右列は、ボランティア委員会の活動です。

寒さも一段と厳しくなってきましたが、落ち葉がまだまだたくさん落ちます。

ボランティア委員会の子どもたちが運動場の周りの落ち葉を一生懸命掃き集めていました。

太田郷小学校は、今日も朝から気持ちよくスタートしました。

書写展に向けて

高学年は小型条幅になります。どの学年も練習を始めています。

こども美術展の作品ができあがった後は、書写展の取組があり、また、ゆうチャレンジ、学期末の学習のまとめとこの時期の学校はいつも以上に忙しくなります。

気をつけて帰るんだよ

かさ忘れがないか確かめようと靴箱に行くとちょうど一年生が帰るところでした。

「さようなら。気をつけて。かさをわすれないように。」「わすれないよ。先生さようなら。」元気に帰っていきました。

昨日幼稚園の避難訓練を見ましたが、やっぱり一年たつとずいぶんお兄さんお姉さんに見えるものですね。

下は、上の子どもたちとは違うクラスなのですが、同じく一年生の子どもたちの作品です。何をしているかわかりますか?「とびばこ」なんです。

初めての紙版画ですが、とても上手にできましたね。とっても高く跳んでいる様子がよくわかります。

きっととても気持ち良かったんでしょうね。楽しそうですもの。

きっとエースになれるよ

そこで、体育館を上級生が使っている間、基礎トレーニングや基本練習を図工室などを使ってすることがあります。今日もマンツーマンディフェンスの練習をしていました。

とっても元気がよく、「こんにちはーーーーーーーーーーー\(◎o◎)/!」といつも大きな声であいさつしてくれます。

さあ、みんな、明日のエースを目指して練習頑張ろう。

※3年生は「太田郷キッズバスケットボール部」といいます。

動きが早くてどちらもピントが甘くなりました。すみません。<(_ _)>

衝撃の事実 《(*o*)》

いつも石鹸がきれないように保健室からもらってくるのですが、この2週間ほどの間に4個もなくなってしまいました。

ミステリー「石鹸はどこだ?」事件\(◎o◎)/!

そして、ようやく今日犯人を突き止めました。そう、犯人は・・・君だ(`_´)メ カラス君。

算数教室からふと外を見ると真新しい石鹸を加えて飛び去る黒いカラスが見えました。

カラスが石鹸を大好きなのはご存知ですか?石鹸の主成分は油脂、つまり脂肪なのですが、カラスはこの脂肪が大好きなのです。食べ物として持ち去るのです。

私も、カラスが石鹸を持ち去ることは聞いたことがあり、くちばしでネットをやぶいて持ち去る話は知っていたのですが、しかし、下の写真をご覧ください。

やぶいた様子はなく、むしろ人がするように口を拡げて取り出したように見えます。このネットは口をしぼることができるのですが、どうやって開けたのでしょうか。

敵ながら見事な手口です。なんてことを言っていると学校の石鹸がとられてしまうので、皆さん、とられないよいアイデアがあったら教えてください。

今のところ被害が出ているのは第二校舎3階の算数教室のベランダだけです。普段あまり人がいない所だからでしょうか?

※子どもたちが被害を受けたりはしていませんのでご安心ください。

ぶくぶくうがいでむし歯予防

水と違ってかなり泡がたちます。多少戸惑ったり、思わず笑ってしまいそうになる子もいましたが、なんとか我慢して無事終了しました。

三年生には、学校応援団の保護者の皆さんがおいでになり、お手伝いをしてくださいました。

この取り組みが、少しでもむし歯予防につながるといいですね。でも、フッ化物洗口は、歯磨きを徹底した上でしないと効果がないそうです。

やっぱり、基本は「歯磨き」をていねいにすることですね。その意識も高まるといいですね。(●・▽・●)

宮沢賢治をどう読むか???

学校で行われる研究授業は、大研(教職員全員で一つの代表授業を見る)、中研(低学年、中学年、高学年に分かれ、それぞれ一つの代表授業を見る)、小研(学年ごとに一つの代表授業を見る)というような種類があります。※これらは、あくまで教育現場の用語であり、パソコンで変換しても『大検・中堅・証券』などと変換されますが・・・(●・▽・●)

さて、本日は、低・中・高学年に分かれ、中研が行われました。高学年部会に参加しましたので、紹介します。

高学年部会は6年生の国語「やまなし」の授業でした。宮沢賢治の有名な童話です。今日のめあては「五月と十二月の場面を比べ、賢治が「やまなし」という題名をつけた理由を考えよう』というものでした。どういうことかな??という感じですよね。( ^∀^ ) 小学校六年生でなかなかレベルの高い課題です。

しかし、このクラスの子どもたちは果敢にこの課題に挑戦しました。

宮沢賢治の作品といえば「やまなし」のほかにも「注文の多い料理店」「よだかのほし」「どんぐりと山猫」「銀河鉄道の夜」など自然と人間を対比的に描いた作品、生命の尊厳をテーマにした作品などたくさんの童話で知られます。

また、暗示的な言葉や表現も多く、「やまなし」にも「クラムボン」や「イサド」など不思議な言葉が出てきます。だからこそ、解釈も様々にあり、読者それぞれが自分なりの解釈できる作品です。

今回の授業では、主人公とは思えない「やまなし」をなぜ題名にしたのか?というクラスの一人の児童の疑問を学習課題としました。

場面の対比から、子どもたちなりの解釈が出て面白かったのですが、多数の意見に左右されず、自分独自の解釈をする子もいてなかなか感心しました。

課題に対しては、「生命や未来の象徴であるやまなしこそがこの作品の主題になるからではないか」というレベルの高い結論になりました。

学校での授業は年間計画が決まっていて、この「やまなし」だけにたくさんの時間をとることはできないのですが、子どもたちの素直な疑問を時間をかけて徹底的に議論させることができると楽しいだろうなあと思いました。

低・中学年の授業が見られなかったことはとても残念でした。(ToT)

幼稚園の避難訓練

太田郷小学校のお昼休みの時間に小学校の運動場の方に避難をしてくるとのことでした。

幼稚園と小学校の間には用水路があり、その上に「おこさ橋」という小さな橋が架かっています。その橋を渡って避難するという想定です。

お昼休みにみんな遊んでいましたので、「あれっ、訓練はないのかな?」と思ったのですが、普段通りの状態から避難訓練に変わりました。

幼稚園でもできるだけ実際に近い形でなされ、すごいなと思いました。

おこさ橋の前にみんなが集まると前へならえをしたり、口を手で押さえたりと先生のいいつけをよく守っていました。

橋を渡って小学校の体育館の前を一生懸命走っていきました。

運動場でのお話が終わるとみんなほっとした顔で幼稚園に帰りました。(右下の写真)

幼稚園と言っても、こんなにみんな集中して訓練ができるのだと感心しました。

みんな、元気でやってるかな❔

私は、学校で「転校事務」の担当もしています。太田郷小学校は、八代市内でも大規模校の部類に入るので、1年間でたくさんの人が転校していきます。

もちろん、本校に来てくれる人も同じくらいいるのですが、せっかく友達になったのに遠く離れた学校に行く人の場合は、いつでもとてもさみしいものです。

先日も、男の子が一人転校していきました。手続きの台帳を見直すたびに、みんな元気にやっているかな?と思い出されます。

みんな、げんきー?!! 時々太田郷小のことも思い出してね。(できれば先生のこともv(^ ^)v )

クラブ活動って楽しい(^ ^)(^ ^)

左側の写真上下は手芸クラブの活動の様子です。廊下には作品も展示してあります。

右側の写真上・中・下はお料理クラブの様子です。今日は、ケーキを作りました。写真を撮りに行った私も一ついただきました。男の子も数人入っています。

この下の左列は将棋クラブです。なんとトーナメント戦をしています。切磋琢磨しています。

右側上段は音楽クラブです。部活動の音楽部とは別ですが、音楽クラブと音楽部合同で文化祭など行事に参加することもあります。

右側下段は読書クラブの様子です。当然本好きが集まっているようで、写真を撮りに行ったときは物音ひとつさせずみんなで本を読んでいました。

実は、このほかにもクラブがたくさんあるのですが、3学期になってから残りはくわしく紹介します。

今日も元気な太田郷っ子

昨日の夜から今朝にかけて雨が降ったようです。知らずに熟睡していました。(*´o`*)

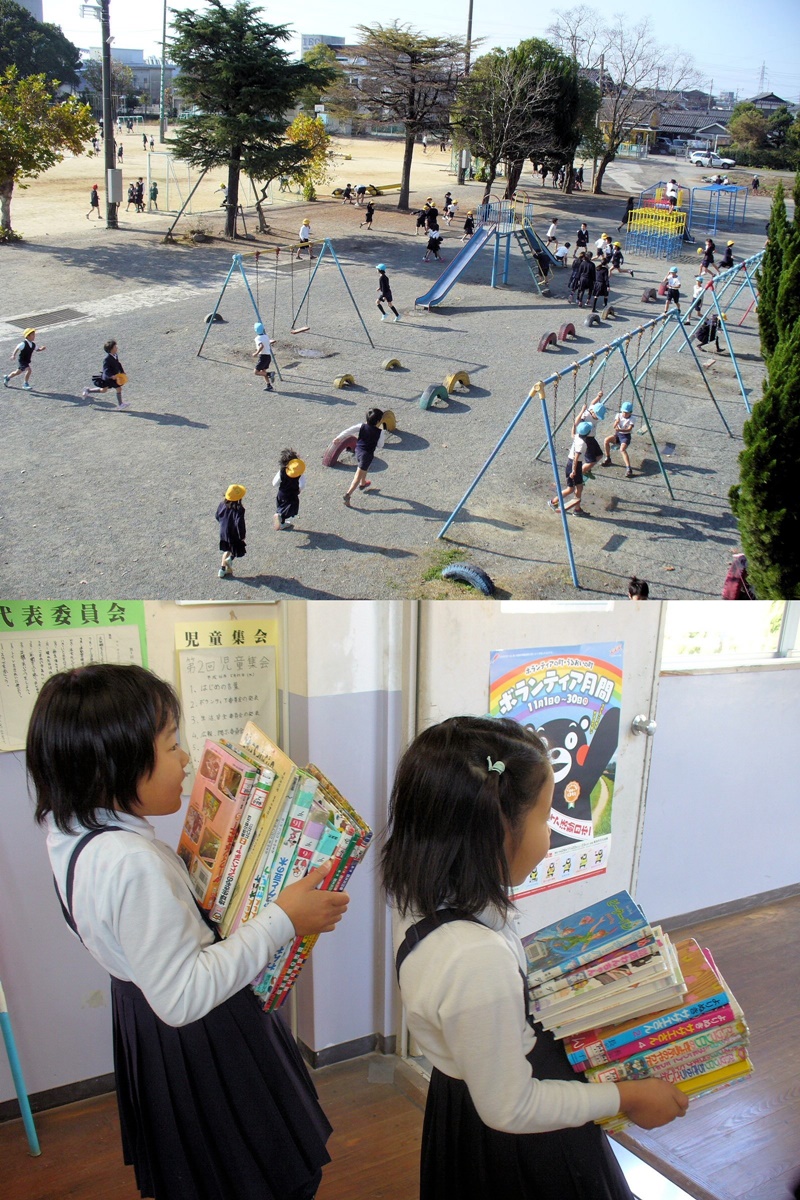

写真上段は、昼休みの様子です。どんなに寒くてもやっぱり子どもたちは外遊びが好きです。

写真下段は、2年生の女の子たちが図書室から借りた学級文庫用の本をクラスに運ぶところです。とてもたくさんの本ですね。「重くない?」と聞くと「だいじょうぶです!」と元気にお返事をしてくれました。2年生はとてもはきはきお返事のできる学年です。

それにしても、1年前はこの子たちは1年生です。子どもの成長はすごいですね。

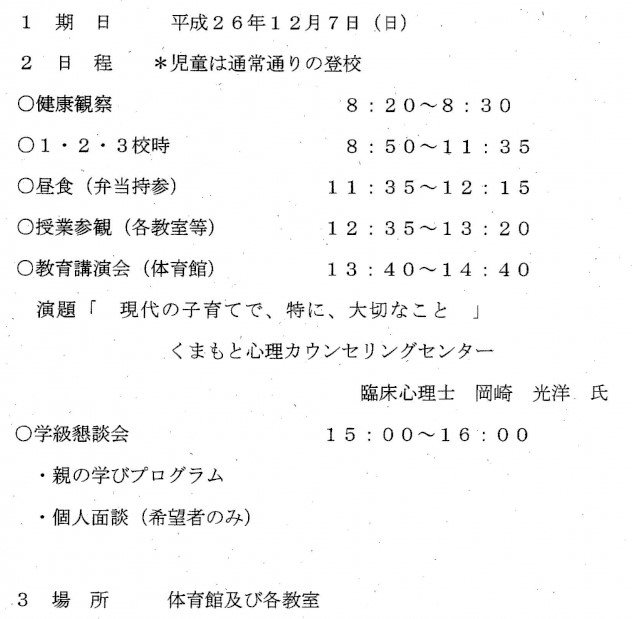

親の学びプログラム

今回は、ゲーム形式で保護者の方どうしが知り合いになったり、互いの率直な考えを出し合ったりして楽しく話し合いを進めて行けたようです。

同じクラスの保護者であっても、なかなか会って話をする機会も少ないので、今回の時間で、「お友達になれた」という方も多かったのではないでしょうか。

岡崎先生の講演

講演内容はいかがだったでしょうか。

岡崎先生は、常に現場に身を置く臨床心理士の先生として私たち教員からも、これまで相談をされてきた保護者の方々からもとても頼りにされてる先生です。

実際の現場で子どもとずっと相対してこられた経験からのお話で、はっと思われたことも多かったのではないでしょうか。

親の「心配」が度を過ぎれば「支配」に変わるなど、子を持つ親として聞いていた自分も心に思い当たる節がいくつもありました。

授業参観においでいただきありがとうございました。

子どもたちも職員も大変うれしく思っております。

授業参観の授業は、各学年各クラスとも保護者の皆さんにお子さんの勉強の様子を見ていただくことを主眼に置き、発表や意見交換、習字などを行い、学校の様子をお伝えすることができたのではないかと思います。

子どもたちも、おうちの方がいらっしゃるということで、いつも以上に張り切っておりました。

明日は日曜授業参観です。

もう何度かお知らせしましたが、明日は日曜授業参観です。

このホームページでも安心メールでもお知らせしていますが、日程は下記の通りです。

運動場を駐車場として使用いたしますが、昨日から今朝にかけての雨で柔らかくなっています。わだちもつくと思いますので、できるだけ自家用車以外の交通手段をご利用ください。

運動場を駐車場として使用いたしますが、昨日から今朝にかけての雨で柔らかくなっています。わだちもつくと思いますので、できるだけ自家用車以外の交通手段をご利用ください。また、明日は、お弁当が必要です。準備をお願いします。

子どもたちは、授業終了後は下校します。基本的に下校ですのでご理解ください。

保護者の皆さんは、ぜひ、岡崎先生のお話をお聞きください。ためになること請け合いです。

学級懇談会は各教室で実施されます。個人面談は希望される方のみです。

明日は心よりお待ちしております。

水俣に学ぶ

もちろん、水俣病のことについても事前学習していった以上のたくさんの学びがありました。

朝から寒く、また、雨も降っていたのですが、お昼頃には上がり、きれいな水俣の海も見ることができました。

このきれいな海を、そして大切な環境を、自分たちの世代から次の世代へ引き継いでいくのは私たち今に生きる人間の責務であることをきっとたくさんの子どもたちが感じ取ってくれたことでしょう。

短い時間でしたが、とても内容の濃い学習ができました。お世話をしてくださった関係者の皆様、本当にありがとうございました。

運動会の思い出

六年生のクラスでも版画に取り組んでいます。

この作品は、運動会の組体操のシーンですが、上の人は堂々と胸を張りつつも緊張した面持ち。対して下の人は、支えるために歯を食いしばって我慢する様子がよく表れていますね。さすが六年生です。技術も高度です。授業参観が楽しみになってきました。

パブロ選手がやってきた ━━━(#゚ロ゚#)━━

何だろうと見に行くと、そこには、なんとあの パブロ・ヤン・フェレイラ選手がいるではありませんか。

ご存じない方のために紹介します。

パブロ選手は、ブラジル出身で、ひいおばあちゃんが日本人です。もちろん、本人はブラジルで生まれた日系ブラジル人です。

ひいおばあちゃんの祖国日本でサッカーがしたいという希望で日本にやってきました。高校は秀岳館高校に進みサッカー部で大活躍したのを知っている人も多いと思います。

その後、プロサッカーチーム『ロアッソ熊本』に入団。現在はひざのけがのために回復に努めていますが、期待の若手選手です。

そのパブロ選手ですが、太田郷小学校に通っている弟さんが転校することになったために、手続きとあいさつに来てくれたのでした。

写真でお分かりのようにかっこいいですね。((´∀`)) 女の子たちはもちろん、男の子たちもサインを書いてもらおうとちょっとしたパニックになりました。(あまりにたくさんの子どもたちがいたので、迷惑になるといけないと思い、「みんな、パブロ選手はいそがしいんだよ。代わりに先生のサインじゃダメ?」というと、あっさり、「ダメ! (乂`ェ´*)」と言われました。まあ、そりゃそうだね。)

私が、パブロ選手に「将来はブラジル代表だよね」と声をかけると、本人は「いいえ、近いうちに日本に帰化します。」(帰化・・・外国の人が日本の国籍をとること)と流暢な日本語で答えてくれました。

ということは、日本代表もあり得ます。おーっ、すごい\(◎o◎)/!弟さんもサッカーをしているので、もしかしたら、兄弟で日本代表、そして、太田郷小出身の日本代表が誕生するかもしれませんよ。頑張れパブロ .*:+:(n'∀')η:+:*.

赤いコーンの意味は?

少し前から、運動場が使えない時は、朝礼台の上に赤いコーンを置くことになりました。

子どもたちから、雨の時に運動場が使えるかどうか問い合わせが多かったので、このような方法になりました。

外遊びができず残念でしたが、児童玄関前の遊具で元気に遊んでいる人もいました。(●・▽・●)

五年生がたくさん勉強をしてきました。

あいにく朝から雨が降り、気温もとても低く心配していましたが、その後水俣の方も天候が回復したとのことです。午後4時30分にはみんな元気に帰ってきました。

なんと、そのまま部活動に行った人もたくさんいます。五年生、元気いっぱい\(◎o◎)/

【朝バスに乗り込むとき、雨が降っていたため、バスの運転手さんが傘をさしてくださいました。お心遣いありがとうございます。】

五年生のいない学校

とても不思議な感じです。でも、明日には・・・またあの元気のいい声が聞こえることでしょう。('◇')

そして、私の「こらっ(乂`ェ´*) ろうかで遊ばない。ろうかを走らない。 」も響き渡ります。≧(´▽`)≦ あーあ。

図書室もクリスマスバージョン⁉

図書室もすっかりクリスマスの雰囲気です。サンタさんを見ながら、本は静かに読みましょうね。

必ず『聞いてよかった』と思える岡崎先生のお話し

とても個性的で、笑いがいっぱい、時々チクリと胸に突き刺さる言葉もあり、自分をしっかり振り返ることができます。

きっと、お子さんや周りの人を見る目が変わるはずです。これを逃すときっと「しまった」と後悔するほど聞きごたえのあるお話ばかりです。

ぜひご参加ください。

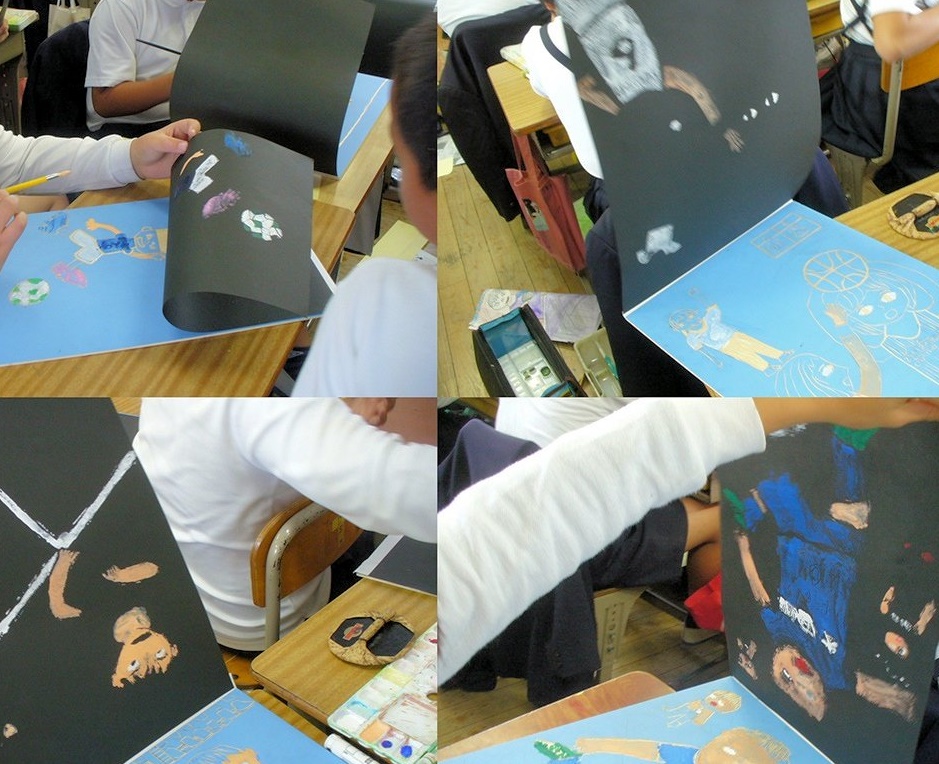

こども美術展の作品も仕上がりつつあります。

みんな力作ですね。日曜授業参観では、お子さんのクラスはもちろん、ほかのクラスや学年の作品もご覧になってみてはいかがですか。

水俣の学習に行ってきます。

この取組のねらいについては、県教育委員会発行の指導資料「水俣に学ぶ肥後っ子教室」中でこのように説明してあります。

<「水俣に学ぶ肥後っ子教室」は、「環境立県くまもと」づくりの担い手である熊本の子どもたちに、水俣病への正しい理解を図り、差別や偏見を許さない心情や態度を育むとともに、環境や環境問題への関心を高め、環境保全や環境問題の解決に意欲的に関わろうとする態度や能力を育成することを目的に実施する。>

つまり、子どもたちの水俣病への正しい理解が差別、偏見をなくす第一歩であり、環境学習について興味を持つとりかかりとしたいということです。

水俣病については、私たち熊本県の住民は他県に比べれば、数多くの報道や学習を通じて認識を持っていると思います。

しかし、いまだにその偏見や差別によって水俣の人たちや患者の皆さんを傷つける事案が発生することもあります。

これを解消する一歩目は「正しい認識」です。私たち大人も学び続けなければらないのです。

さあ、明日子どもたちはどんなことを学んでくることでしょう。お家でもお話を聞いてあげてください。

↑水俣の事前学習をしているところです。話を聞くと、子どもたちはとっても楽しみにしているそうです。

【私(運用担当者)は、今でも心にとげが刺さったような気持ちになるつらい思い出があります。

もう三十数年以上も前の高校生の時のことです。

もう三十数年以上も前の高校生の時のことです。クラスメートに水俣出身の男の子がいました。仲が良かったのですが、ある時ふざけすぎて「水俣病」のことを口にして揶揄したことがあります。彼は、笑っていましたが、「おい、それは、水俣の人間は言われたらいやだけん」と言ったのです。彼の口調はやさしかったのですが、私は、はっとして、顔がかっーと熱くなりました。何とも言えない恥ずかしさと、自分に対する腹立たしさ、情けなさでその場を逃げ出したくなるくらいでした。いくら仲良しでもけっして許されない言葉だったのです。その後、彼とは大学でも一緒でした。今は、ある大学の准教授をしています。】

委員会活動

地道な活動ですが、一人一人がやっていることが、太田郷小学校の子どもたちの学校生活にとても役立っているのです。

さすが高学年(*´▽`*)

低学年も芸術家(●・▽・●)

何かにしばられることもなく、よく見せようというこだわりもなく、作品作りを楽しんでいる様子が伝わってきます。

左はお話の絵、右は紙版画の紙版です。お話の絵は声が聞こえてくるようですね。紙版画はもう本当にどんな作品になるのか楽しみです。ワクワクしています。みんな楽しく図工をしようね。

芸術は爆発だ\(◎o◎)/!

子どもたちが心に浮かんだものを目の前にある材料を使って表現すること、それだけでそれは立派な作品になります。

技巧、技法も大切ですが、「表現してみたい。」「みんなに見てもらいたい。」そんな湧き上がる心の欲求が本当に人の心を打つ作品になるのだと思います。まさに、芸術は心の叫び(爆発)なのです。下は、4年生の子どもたちの制作の様子です。

日曜授業参観の折には、ご自身のお子さんはもちろん、他のお子さんの作品も見てあげてください。きっと心のさけびやつぶやきが聞こえてくるはずです。

親の学びプログラム

講師は、八代教育事務所の髙野社会教育主事です。・・・あれっ?どこかで見た方ですね。そうです。去年まで本校にいらっしゃったあのやさしい髙野先生です。

髙野先生からは「親の学びプログラム」についてのお話をうかがいました。

「親の学びプログラム」というのは、熊本県教育委員会が進めている取組の一つで、保護者の方が自分の子育てについて振り返ったり、参加者同士で話し合ったりする参加体験型の学習です。

髙野先生のお話は、さらに楽しく簡単なもので、学級懇談会で保護者の方どうしがもっともっと仲良くなるには?先生のことを保護者の方にもっと知ってもらうには?というものでした。

何をするかというとゲームが中心です。いろんなゲームをする中で保護者の方どうしも先生も、打ち解け合い、どんどん仲良くなっていきます。

今度の日曜授業参観のあとの懇談会でもゲームがあるかもしれませんよ。((o(*´∀`*)o))

寒さに負けていないよ!

子どもたちを見ていると「やっぱり子どもたちって生き生きしてる。エネルギーにあふれてる。」と思えますね。

下は、今日の昼休みの様子です。一年生のあるクラスは「だるまさんが転んだ」(先生が審判)。六年生は鉄棒、そのほかにも、おにごっや陣取りなど思い思いに体を動かしていました。

右下の二宮尊徳さんは、今日もそんな元気な子どもたちを見守っています。

冬の風物詩

私たちが子どもの頃は、冬に結構平地でも雪が降っていましたが、最近はほとんど見ませんね。でも、さすがに寒くなってきました。

さて、冬といえば・・・鍋・・・ではなくて、持久走大会です。得意だったという方もいれば、この時期は本当に嫌だったと思われる方もいらっしゃることでしょう。

太田郷小の子どもたちは、上の写真のように六年生を中心に朝から運動場を走っています。六年生は、最上級生だけあって、本当にいろんなことに率先して取り組んでくれます。

下の写真は、1年生が、中庭でなわとびをしているところです。このところ低学年を中心になわとびが増えてきました。これも冬の風物詩の一つですね。

太田郷小にも本格的な冬が来たという感じの今日この頃です。

ゆうチャレンジ始まる。

これは、熊本県教育委員会が作成した学年の学力の定着を見る問題です。前学年からも一定程度出題されます。

熊本県下の小学校三年生から中学校二年生までの多くの子どもたちがこの時期に取り組みます。

この調査を行うことで、今、子どもたちがどれくらい基礎的な知識を持ち、それを活用する力があるのかを見る資料ができます。

結果は、個人票として三学期に返します。お子さんががこれからどんな力をつけていかなければならないかを確認し、お家でも勉強のことを話し合う材料にして下さい。

日曜授業参観について(再度お知らせ)

以前、日曜参観については、お知らせいたしましたが、念のため、下記事項をご確認ください。

以前、日曜参観については、お知らせいたしましたが、念のため、下記事項をご確認ください。当日は、駐車場として運動場を開放いたしますが、雨天の場合には使用できないこともありますのでご了承ください。

また、給食がありませんので、お子さんにはお弁当が必要です。準備をお願いいたします。

講演会講師の岡崎先生は、これまで教育に関する講演会を数多くされています。

保護者の方にも私たち教職員にも大変示唆に富んだお話を、ユーモアたっぷりに話してくださいます。

必見(必聞?)です。どうぞ楽しみにお待ちください。

12月の主な予定

いよいよ今年も最後の月になりましたね。

自分でも思うのですが、子どものころの一年はとっても長く感じ、年齢を重ねるほど一年が早くなる、皆さんどうですか?

さて、今月は日曜授業参観をはじめ行事がいくつかあります。

下記の通りになっていますのでご協力よろしくお願いします。

2日(火)県学力調査【ゆうチャレンジ】国語・理科

3日(水)県学力調査【ゆうチャレンジ】算数・社会

4日(木)5年生「水俣に学ぶ肥後っ子教室」(水俣に行って学習してきます。)

7日(日)日曜授業参観(くわしくは、配布済みのプリントを確認してください。)

8日(月)振替休業日【学校はお休みです。】

9日(火)クラブ活動【今年最後のクラブです。】

23日(火)天皇誕生日

26日(金)終業式【午前中のみ】※給食はありません。

お子さんを守れますか?ケータイ安全教室

これは、十二校園家庭教育部会の取り組みの一つです。

今は、かつての携帯電話ではなくスマートフォンと呼ばれる高速データ通信が可能な『携帯型パソコン』ともいえる機器が身近なものになっています。

便利である一方、子どもたちがたくさんの事件に巻き込まれていることはテレビ、新聞などでよくご存じかと思います。

今回、携帯電話会社のインストラクターの方を講師にお招きし、子どもたちをめぐる現状と保護者としてどのように対処すべきなのかを具体例や事例動画などを紹介していただきながらお話ししていただきました。

学校でも情報モラル教育には取り組んでいますが、家庭で使っているものについては、やはりまず保護者の方がお子さんとよく話し合われることが大切です。

今回は、保護者の方、職員合わせて120名という参加数で子どもたちを取り巻く現状に危機感を持っていただけたとありがたく思います。

お子さんは、被害者にも加害者にもなりえます。どうかお子さんを守るためにも、家庭でしっかり約束事を決めてください。

多色刷版画に挑戦中

版木に下絵をかき、輪郭線を彫った後、掘り残した部分に好きな絵の具をつけ、紙をのせてバレン等で刷ります。

水彩絵の具はすぐ乾くので、一度に大量には刷れません。だから写真にあるように版木と紙を一カ所で固定し、少し色を刷っては、次の部分を刷る過程を繰り返します。

今回は黒い紙を使いましたので、ステンドグラスのような雰囲気になっています。まだ作成中ですが、完成が楽しみです。

水俣に学ぶ肥後っ子教室

毎年、その年の5年生が水俣を訪れ、水俣病の事実を自分の目で確かめ、語り部の方から直接自分の耳で聞き、そして自分の頭で考えるという主体的な学習を積み重ねます。

熊本県教育委員会も「水俣に学ぶ肥後っ子教室」という取り組みを行い、子どもたちの学習を様々な面から支援しています。

写真は、五年生の子どもたちが今回水俣を訪れるにあたって使う『しおり』を作成しているところです。

水俣について学ぶことは、環境の学習であり、人権の学習であり、ひいては自分自身を見つめなおす学習です。一つでも多くを学んで帰ってきてくれればと思います。

素晴らしかった自衛隊音楽隊の皆さん

陸上自衛隊西部方面音楽隊の皆さんがおいでになり、素晴らしい演奏を聞かせてくださいました。

クラッシックやポピュラーソング、アナと雪の女王やなどみんながよく知っている曲を迫力いっぱいに演奏してくださいました。

ちなみに、司会の女性の方は八代市出身なのだそうです。

指揮者体験コーナーもありました。やりたい人がいっぱいでしたが、1年生の女の子と4年生の男の子が体験をすることができました。

ちょっとの練習でしたが、堂々とできました。いい思い出なったことでしょう。二人にはプレゼントもありました。

最後に、運営委員の人からお礼の言葉と花束が贈られました。ビリーブを演奏していただいてみんなで歌いました。

いつもはCDなのですが、やっぱり本物は迫力いっぱいで素晴らしかったです。

最後にサプライズプレゼントがありました。今年大流行した「ようかい体操」を演奏していただきみんなで踊りました。

自衛隊のお兄さんお姉さんはまるで歌のお兄さんお姉さんのように上手でした。

2年生は運動会のダンスでしたので一番のってました。6年生の先生もノリノリでした。

あっという間の演奏会でした。もう少し聞きたかったです。音楽隊の皆さんの乗ってこられた車両はやはり普段私たちが見るものとは違います。

今日は、龍峯小の6年生の人たちも交流のために太田郷小に来てくださいました。一緒に演奏会にも参加しました。

西部方面音楽隊の皆さん、素晴らしい演奏本当にありがとうございました。

龍峯小学校の皆さんようこそ

今日は、龍峯小学校の6年生の皆さんが太田郷小学校に来てくださいました。太田郷小学校の6年生は120名ほどいますが龍峯小学校は10数名です

しかし、来年度はこの2つの小学校の6年生が第二中学校に進学します。(もちろん進路の違う人もいますが、多くの6年生が二中へ進みます。)

そこで、今のうちに顔見知りになり、仲よくなっておこうという取り組みの一つが今回の交流会です。

三つの教室に分かれお互いに自己紹介をしたり、給食を一緒に食べたり、昼休みに交流したりしました。

初めに互いに照れがあったようですが、だんだん打ち解けてきました。今回のような取り組みを今後も地道に続けていこうと考えています。

フッ化物洗口の練習

この条例の目的を達成する手立ての一つとしてフッ化物洗口を県内小中学校で実施することになりました。(県教育委員会では、すべての小中学校での実施を目標に取り組んでいます。)

すでに県内では取り組みを始めている学校もあります。太田郷小でも、取り組みを始めることになり、保護者説明会を開き、歯科医の方に説明をしていただきました。

今日は、フッ化物そのものではなく、水で練習をしました。初めてのことなので戸惑っている児童や、笑いだしそうな児童もいましたが、何とか手順は覚えました。

むし歯ができてしまうと、痛みだけではなく、治療に時間や費用もかかります。また、年齢とともに保有できる歯の数も減っていきます。

子どもの時期から歯の健康への意識を持たせる意味でも、今回の取組が効果をあげられればと思っています。

担任が一人一人に決められた分量のフッ化物(今回は水)を紙コップに入れ、子どもたちは一斉に1分間口の中でうがいをし続けます。

※笑って吹き出したりしないように顔をかくしている子もいます。慣れてくれば自然にできるようになるのではないでしょうか。

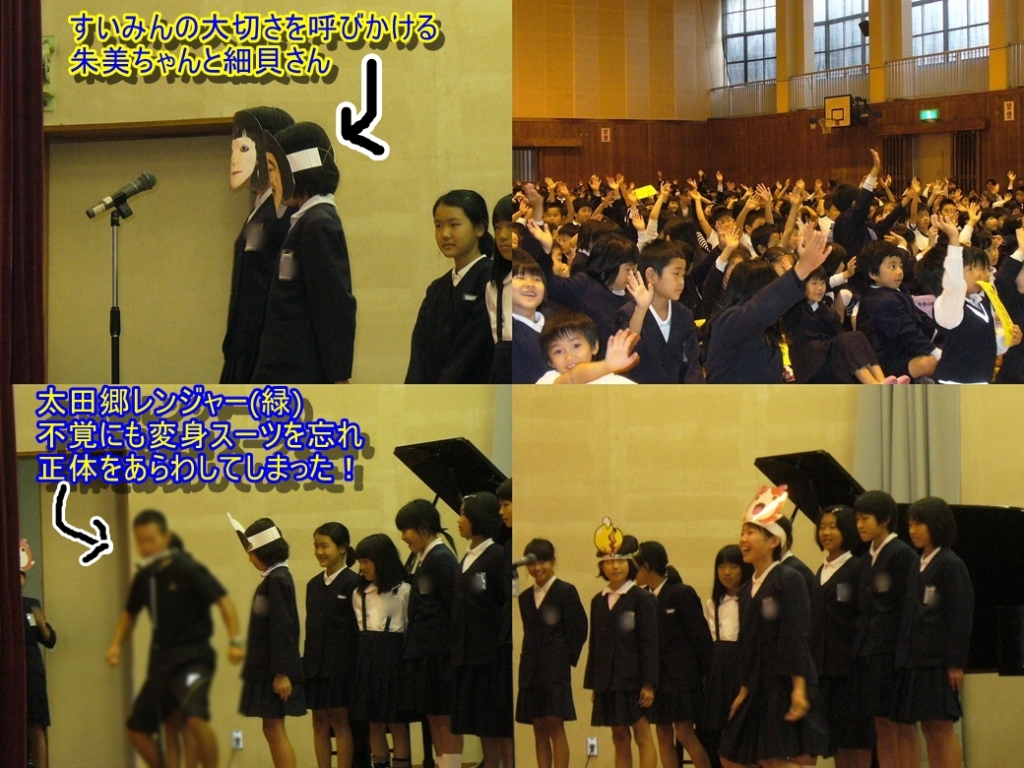

児童集会

運営委員のはじめのことばに引き続き、人権委員会の劇がありました。

学校生活の中にあるいじめや仲間はずれがどれだけ人を傷つけるかをわかりやすく劇にしていました。

また、いじめや差別をなくすことをみんなに呼びかけるヒーローも現れました。

人権委員会に続いて保健委員会の発表もありました。

ブレイク中の日本エレキテル連合の細貝さんと朱美ちゃんが登場し、「すいみん」の大切さみんなに呼びかけていました。

また、すいみんのクイズもあり、日本の子どもたちは外国の子どもたちよりすいみん時間が短いことを知ってみんなおどろいていました。

そのあと、一学期の終業式に現れた太田郷レンジャー(緑)が再び現れました。しかし、変身スーツが間に合わなかったようで、今日は、素顔をみんなに見せてしまいしまた。(太田郷レンジャーの姿は公開できないのでフィルターをかけています。)➜この部分は間違いです。正確には妖怪ウォッチの主人公けいた君でした。しかし、フィルターはそのままにしておきます。(^-^)

最後は、「言葉遊びタイム」です。太田郷小の子どもたちに言語活用能力をつけるために行なっている取り組みの一環です。1年生もとても大きな声が出ていました。

今月の歌の後に、県の科学展で入賞した1年生の杉本君の表彰がありました。賞状と盾をいただきました。

今日の児童集会は盛りだくさんでしたが、みんなとても元気に楽しく参加出来ました。運営委員の皆さんご苦労様でした。

妙見祭続き

お祭りといえば出店ですね。八代神社の参道入り口から本殿のある敷地の中まで出店が数えきれないくらい並んでいます。

子どもは大好きですよね。大人でも大好きな人は多いんですけど・・・。

八代神社の表参道から。左上にあるのが正門です。狛犬が神社を守っています。

奥に見えるのが本殿です。ここで、今年も太田郷小の子に会いました。去年もまったく同じところで同じ子に会いました。びっくりしました。

神様が見ていらっしゃるような気がして心引き締まる思いです。

神職の方が「御幣(ごへい)」で頭をなでお祓いをしてくださいます。私もしていただきました。厳かな気持ちになるものです。

戸崎河原に行きました。ここは、ガメや花馬が走るところです。「移動交番」という珍しい車両がありました。警察の皆さんお疲れ様です。

行ったのが夕方だったので、出場はあと2組だけでしたが、観客の皆さんは最後まで応援されていました。

これも、妙見祭の祭の華の一つです。

動きが激しくてピントが合いませんでした。すみません。

団体によっては、おもちやお菓子を客席に投げ入れてくれます。

お馬さんも本当にお疲れ様でした。と背中の「晩白柚」が言っているようです。

いかがだったでしょうか。このページをご覧の方の中には、妙見祭を見たこともないという方もおいでかと思います。

全国花火大会は有名ですが、来年はぜひ、妙見祭にもおいでください。以上八代神社秋の例大祭(妙見祭)レポートでした。

今日は妙見祭(八代最大の祭)

長崎諏訪神社おくんち、福岡筥崎宮放生会(あるいは博多祇園山笠)と並ぶ九州三大祭の一つとして知られ、県内外からもたくさんのお客様が見えられます。

妙見祭の神幸行列は貞享元年(1684年)には始まったといわれています。ご神体は塩屋八幡宮まで「お下り」され、一泊されたあと、翌日、八代神社まで「お上り」の神幸で、神輿、神主、社僧、鉄砲、神馬、笠鉾、亀蛇、獅子等が行列をなして練り歩きます。

この様子をぜひこのページをご覧の皆さんにお知らせしたく、行列の通過地点の一つである八代駅に朝から行ってきました。

先頭の神馬は残念ながら先に行っていましたが、御神輿には間に合いました。

御神輿です。御神霊が鎮座されていらっしゃいます。

八代神社の宮司さんです。

獅子舞は妙見祭成立時には行列にはなかったのですが、元禄時代に長崎諏訪神社おくんち祭から取り入れられたといわれています。

赤ちゃんが獅子舞にかんでもらう(かむまね)と病気をしないと言い伝えられています。詳しくは八代妙見祭のページをご覧ください。

見るだけではなく、参加する子どもたちもたくさんいます。銅鑼が鳴ったり、このような服装の子どもたちを見ていると、やはり中国から渡ってきた妙見神のお祭りだなあと感じさせられます。

八代駅前にずらりと勢ぞろいした笠鉾の列。前夜祭を「御夜」といい、笠鉾などが八代本町のアーケード街を飾りました。

たいへんきらびやかなものです。

笠鉾も八代神社に向かって移動をはじめました。

妙見祭では、地元の子どもたちもたくさん参加します。「ほいほい」という元気なかけ声で祭りを盛上げます。

地元のケーブルテレビ「ひこいちテレビ」のスタッフの方です。ちょんまげ(本物)を結うほど気合が入っています。

妙見祭の名物の一つ亀蛇(ガメ)です。カメではありません。ガメです。

八代神社に祭られている神様である妙見神は、北極星と北斗七星を神格化した玄武神で、中国大陸から亀蛇の背に乗って八代の竹原の津に着いたといわれています。(「学校紹介」の1回目で紹介している竹原神社がまさにその妙見神がつかれた場所といわれています。)

妙見神が海を渡るのに乗ってこられたこの「亀蛇」は体が亀、頭は蛇という不思議な生き物です。この亀蛇は、激しい舞を踊るのが特徴で、駅前でも、妙見宮近くの砥崎河原(とさきのかわら)でも激しく舞い踊り、祭りの主役の一つもなっています。

数年前から、子どもたちが舞う『小亀蛇」も登場しました。(下の記事に続きます。)

妙見祭(上の記事からの続き)

女の人たちは、この日のために、華やかな髪飾りをつけたり、お化粧をしたりして、お祭りの雰囲気を盛り上げています。

花馬(飾り馬)は高校の同窓会や各種団体から出しています。激しく走り出す馬もいるので、これをコントロールする人たちも大変です。

こんなかわいいポニーも登場しますよ。

今日はこの後、八代神社と砥崎河原で各種行事があるのですが、元気が残っていたら行ってきます。(まずはご報告まで)

喜んでいただけましたか?

おとしよりの皆さんに喜んでもらうこと子どもたち自身が考えて、出し物として発表しています。

各グループで考えたゲームなどを自分たちで作って持っていきました。皆さんも楽しみにしてくださっていたようで、「楽しかったです。」と感想を言ってくださいました。

総合的な学習の時間は、教科書はなく、子どもたちが課題を見つけ、自ら考え行動する力をつけることを目標の一つとしています。

おとしよりの皆さんに喜んでいただけたことで、子どもたちも自信を深めたことだろうと思います。

ホームの職員の皆様にも大変お世話になりました。今後とも子どもたちの健やかな成長のためにご支援いただけますとありがたいです。

(プライバシー保護の観点からおとしよりのみなさんの顔にはフィルターをかけています。ご了承ください。)

※去年は私も3年生担任で、子どもたちを連れて3回訪問させていただきました。でしゃばりなので、子どもの出し物の後にカラオケで歌を歌わせていただきました。

今年も歌おうと楽しみにしていたのですが、残念ながら担任ではなくなりました。来年は歌いに行きます!!!(えっ?来なくていい?やっぱり

人が人として尊重される大切さ

今日は、午後から八千把小学校と第二中学校で人権教育の授業研究会があり、本校職員の多くが参加してまいりました。

今日は、午後から八千把小学校と第二中学校で人権教育の授業研究会があり、本校職員の多くが参加してまいりました。太田郷小学校では人権教育をすべての教育の基盤として考えており、子どもたちには人が人として尊重されること、互いに認め合い支え合うことの大切さを学校生活のあらゆる場面で教えています。

もちろん、私たち教師も人間であり、未熟なところもいくつもあります。だからこそ、子どもたちへ正しい認識を持たせるためにも常に勉強を積み重ねているところです。

子どもたちとともに、人権の大切さをこれからも学び続けていきます。

保護者の皆様も、折に触れ、お子さんと人権の大切さについて話し合ってみてください。

中庭も遊び場

その間には中庭があって、鉄棒も設置してあります。低学年、特に二年生がよく中庭で遊んでいます。

鉄棒だけでなく、縄跳びをしたり鬼ごっこをしたりしています。

今日は、国語の学習で作った「ブーメラン」を飛ばしていました。「先生、こうやるんだよ」と説明してくれました。

中庭も子どもたちにとっては大切な遊び場のようです。

今どきの版画制作

写真は、5年生が版画に取り組んでいるところです。私が教職に就いたころは、版画板は普通のうすい合板で木目も入っており、よく割れていました。

また、彫刻刀は柄が木製で、ちょっと角度を間違えると歯がこぼれるようなもので、子どもの指導には時間と気を使ったものです。

今は、版画の材料がセットになっており、板もやわらかく掘りやすく加工してあります。彫刻刀も握り手が柔らかいプラスチック製のものであったり、歯の先にカバーがついてけが防止の工夫がしてあったりします。下絵を描くときも、直接版画板に書くのではなく、薄い紙に書いて裏返し、カーボン紙をはさんで書くようになっています。

板には色が付けてあり、掘ったところ(白くなるところ)と残ったところ(黒くなるところ)がイメージできるようになっています。

教材の世界も日進月歩です。でも、どんなに便利になっても作るのは子ども、指導は私たち教員です。指導力向上のため私たちも日々勉強しています。

思い出に残る版画ができるといいですね。

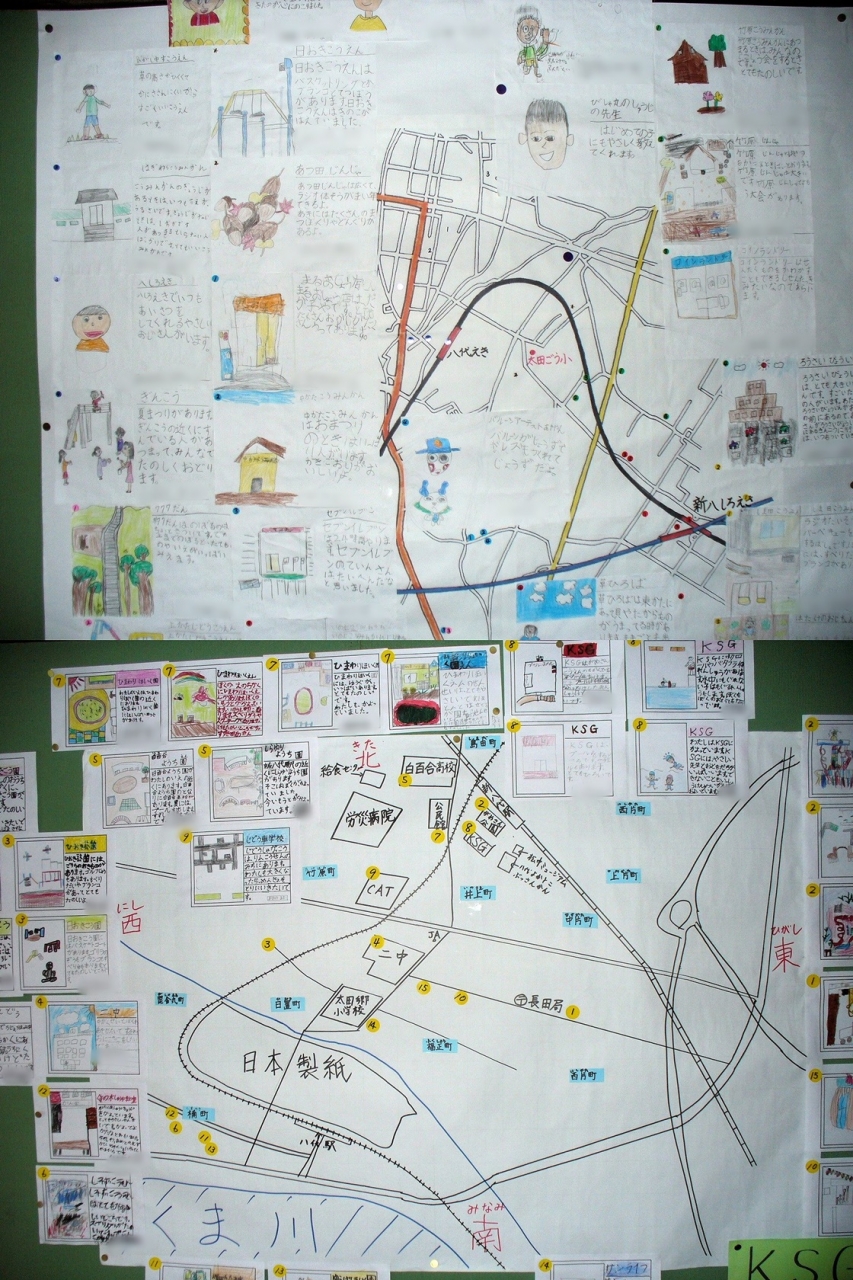

まちたんけん発表

一人一人が見つけた建物や品物、人の様子などを自分の言葉で上手に表しています。

これは、3年生で行う校区探検にもつながるものです。すでにご覧になった保護者の方もいらっしゃると思いますが、12月の授業参観の折にぜひご覧ください。

※子どもたちの名前は写真上では消してあります。

サクラソウ成長中!

日照時間が短くなってきましたが、丹精込めて育てておられるのでこんなに立派な苗ができました。

12月には花が咲くそうです。楽しみですね。

こんな花が咲くのかな・・・・・↓

めったに食べられない『おこげ』

私が子どものころは、ガス炊飯器というものがあって、よく「おこげ」ができていました。その香ばしいにおいが好きで、わざわざそこをもらって食べたりしていました。

私が子どものころは、ガス炊飯器というものがあって、よく「おこげ」ができていました。その香ばしいにおいが好きで、わざわざそこをもらって食べたりしていました。技術の進歩は急激で、今の炊飯器はすごく高性能です。おこげができたり、炊きムラができたりすることはほとんどありません。(一部の炊飯器ではわざわざそういう機能のあるものもあるようです。)

先日お知らせした五年生の調理実習ですが、今日は別のクラスで行いました。写真にもあるようにおいしそうな『おこげ』ができて、人気でした。

完全に炭化したものはよくないそうですが、こんがりきつね色の部分は焼きおにぎりのようで、子どもたちも喜んで食べていました。

5年生球技大会に向けて

ところで、3連休明けの25日(火)には、5年生が球技大会に参加します。他の学校との対戦です。

種目はソフトバレーボールです。ソフトバレーはボールが柔らかいだけでバレーボールとルールはほぼ同じです。(基本は4人でしますが、大会独自のローカルルールもあります。)

5年生は、最近学校に来ると体育館で練習を積んでいます。まだまだ、うまくつながりませんが、本番ではきっと実力を発揮してくれることでしょう。

不思議な理科の時間(2年生学年行事)

熊本大学教育学部の理科教育担当の渡邊先生が学生さんを連れてこられました。

理科の面白さを子どもたちに体験させる活動でした。学生さんたちが、たくさんの材料を使って2年生のみんなに不思議な現象を体験させてくださいました。

学生さんのお話がとても上手で、参加された太田郷小の先生方も感心されていました。

数年後、本当の先生としてみんなに理科を教えてくださることでしょうね。

はじめてのご飯とみそ汁

写真の5年生の調理実習は「ご飯とみそ汁を作ろう」です。

ご飯は耐熱ガラスの鍋でたける様子を観察しながら作りました。みそ汁はだしを取り、具材も工夫しました。アオサもいろどりに入れました。

写真では声は響きませんが、それはまあ、にぎやかな調理実習でした。

(私も子どもたちからずいぶん試食をすすめられましたが今回はご遠慮いたしました・・・ゴメンネ)

1年生がおもてなし

1年生が自分たちで作ったボーリングゲームなどで幼稚園、保育園の皆さんをおもてなししました。

幼稚園、保育園の皆さんも喜んでくれたようでした。また、1年生もちょっとだけお兄さん、お姉さんになった気分でしたよ。

地震・火災避難訓練

大きな地震のために火災も発生し、急いで避難しなければならないという想定でした。

机の下にかくれ、落ちてくるものから身を守り、火災発生の放送とともに運動場に避難しました。

今日は、都合で消防署の方はおいでになれませんでしたが、6年生が消火器の使い方のお手本を見せてくれました。

寒くなってきて、空気も乾燥し、火事のおこりやすいときです。火遊びなどをして火事を起こせば、大変なことになります。けっして火遊びなどしてはいけません。

また、児童の皆さんは、火を使うことはないはずです。大切なことは、もし、火事が起きたらどうするかを普段から考えておくことです。

おいもだ おもいだ またおいも・・・

今日は、1年生が自分たちの植えた学校の畑のおいもをほりました。

学校のおいもも、たーーーーーーくさんでてきました。

ほったおいもは持ち帰って、おうちで食べるんだそうです。楽しみ楽しみ

六年生の中学校体験

小学校とは違う雰囲気の中、さすが中学生という創意工夫された内容にとても感じるところがあったようです。

ほとんどが太田郷小出身の先輩たちで、よく知っている人ばかりですが、小学校の時よりずっと大人に見え、輝いていたようです。

自分たちもあんな風になりたいという目標が6年生の心に芽生えてきていたようでした。

第二中学校の先生方、生徒の皆さん、今日は本当にありがとうございました。

栄養教諭の先生をめざして

太田郷小出身の先生です。しかも、栄養教諭(えいようきょうゆ)としての実習です。

栄養教諭というのは学校において子どもたちが栄養について考え、自分で食をコントロールしていくことができるように知識や技能を身につけさせる役割を持つ先生のことです。

写真は給食を食べる時に、毎日今日の給食のメニューについて、みんなが知っておくといいなあということをお話しされている様子です。

今日の給食はおでんでしたが、おでんにはいっている「がんもどき」についてのお話でした。

昔、お坊さんはお肉を食べることができなかったので、鳥の「雁」の肉のようにみたてた豆腐料理を「がんもどき」と呼ぶようになったとのことです。

このように毎日、食べ物に関するお話をしていただき、子どもたちも「食」に関する関心をとても高めてきました。

また、毎日昼休みに子どもたちを遊んでくださいました。

これから、先生も一生懸命大学で勉強され、きっといつか、太田郷小学校でみんなを教える本物の栄養教諭として帰ってこられると思います。一週間あっという間でしたね。本当にありがとうございました。

芸術鑑賞会

今年は、陸上自衛隊西部方面音楽隊の皆さんがおいでになります。

プロ楽団と遜色ない素晴らしい演奏を聴くことができます。

保護者の方もおいでいただいて結構です。

(椅子等は準備できません。体育館で寒さも考えられますので、座布団やひざ掛けなど防寒にもご配慮ください。駐車場は準備できませんので、おいでになる場合は、公共交通機関等をご利用ください。)

教育講演会と日曜参観のお知らせ

子どもたちが携帯電話を持ったり、ゲーム機のネットワーク機能を利用したりして不特定多数の見知らぬ人との情報のやり取りができる時代になってきています。

便利さの一方で、悪意のある人間による犯罪とそれに巻き込まれる子どもたちの被害が後を絶ちません。

記憶に新しいところでは、県内で女子高校生が犯罪に巻き込まれ、殺害されるという痛ましい事件も今年発生しています。

携帯をお子さんが持たせておられる保護者の方はもちろん、持たせていらっしゃらない方も今、どんなことに気をつけなければならないかを知っておくことは、お子さんやご自身を思わぬ被害から守る第一歩です。

「自分には関係ない。」「被害にあうわけがない。」「そんなサイトにはアクセスしないから大丈夫。」と思われる方は危険です。まず、知って身を守りましょう。

申込期日は過ぎていますが、まだまだ参加可能です。

下記のプリントをもう一度読んでいただき、まだ申し込まれていない保護者の方はぜひお申し込みください。

プリントをなくされた方も担任まで連絡帳や電話でお知らせいただければ参加出来ますのでご連絡ください。

すべてはお子さんを守るための準備です。

本日、下記の日曜参観のプリントを配付しました。今年の講演会の講師は、臨床心理士の岡崎光洋先生です。

岡崎先生は、子どもたちと直接寝食を共にされた経験もおありで、まさに現場を知り、子どもを知り、私たち教員や保護者の皆さんの気持ちがわかる先生です。

だから、そのお話は一言でいうと「とっーーーーーーーーーーーてもおもしろい!」この一言です。

一度聞いてみてください。「ああ、こんなに片意地張らなくてもいいんだ。」「失敗してもいいんだ。」「みんな悩んでいるんだ。」そう思えてきます。

そして、肩の荷を下ろしてくださいます。お話を聞いた皆さんが、「よかったー」「面白かった。」と必ず言ってくださる先生です。

保護者の方の本音や私たち教員の気持ちをズバッとつかれるので、時々ドキッとするのですが、お話を聞いて「自分なりに頑張ろう」と元気になります。

私も、行く先々の学校で何回もお話を聞きましたが、その都度全く違うお話をしてくださって、とってもためになります。

大人気の先生ですので、なかなかお話を聞くチャンスがありません。ぜひ、この機会にお話を聞いてください。聞き損なうと、あとで「しまった、そんなに面白いなら聞けばよかった」と思いますよ。

6年生が読んでくれます。

下の写真は1年生教室に6年生の図書委員の人が来て「モチモチの木」を読んでいるところです。

一年生も、真剣な表情で聞いています。六年生にとっても、一年生にとってもいい思い出になることでしょう。

3年生学年行事

ドッジボールのようにあたってもいたくありません。また、面白い変化をしますので、思わずあたってしまったりして盛り上がります。

つぎに、玉入れをしました。玉入れは、一年生以来という子どもたちばかりで、わくわくしながら待っていました。おうちの人たちはさすがに背が高いので上手ですが、子どもたちもコツをおぼえるととても上手になりました。

大変楽しかった学年行事でした。

おいも掘りギャラリー

五年生が幼稚園のみなさんの手を引いているところやたくさんお芋が収穫できた写真もありました。

今日は、別のクラスが収穫したお芋を使っていもきんとんを作りました。その様子は後日紹介します。

ティーボールとハードル走

ティーボールは野球への入り口ともいえるスポーツで、最も難しいピッチャーが投げるボールを打つという手順を、ティーと呼ばれるやわらかい棒の上にボールを置いて打つという動作に置き換えています。後は、普通の野球と同じようにプレーします。野球をしたことのない子や運動が苦手な子にもとりかかりやすいルールになっています。

(プロ野球でもティーバッティングの練習法はあります。短い距離からトスしたボールを打つこともティーバッティングということもありますが、小学校体育ではティーの上にボールを置いて打つことをさします。)

ハードル走は、正式競技では100cmを超える高さのハードルを跳びますが、小学校では、練習の段階に応じて高さを変えていきます。リズム良く跳べた時は、とても気持ちがいいものです。

「今体育は何してるの?」とお子さんに聞いてみてください。

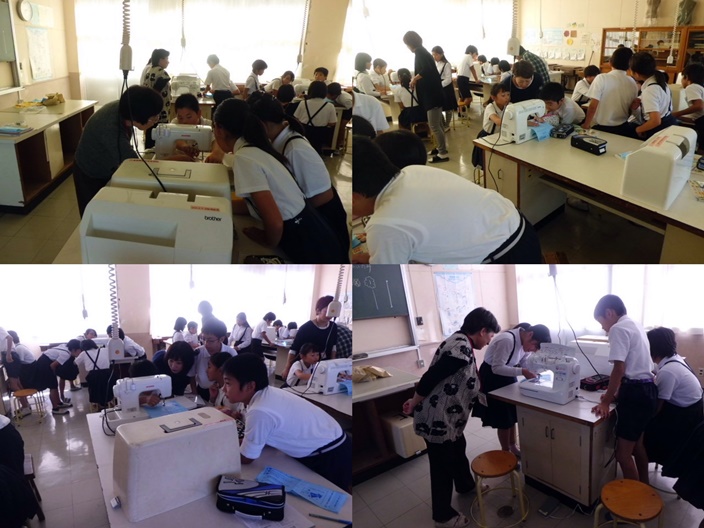

6年生はナップザックづくり

6年生は、さすがに落ち着いて作業ができており、教え合って上手にナップザックが出来上がっていました。この後きっと出来上がったナップザックを持って通学する6年生を見ることでしょう。

気くばりのすすめ・・・って本がありましたよね。

ろうかを歩いていると2年生の女の子がスリッパを並べています。しかも、足ではなくて、しゃがんできちんと手でそろえています。その上、バラバラになった他のスリッパも全部並べていました。とっても感心しました。

こういったことは、担任の先生ももちろんですが、やはりおうちでしっかりとしつけをされているんだなあと感じます。子どもたちの生活習慣や考え方はおうちの方と私たちとで力を合わせて育てていくものだなあとあらためて感じます。

下は、リヤカー修理中の本校の教頭先生です。学校の物がこわれた、校庭の木の枝が伸びている、かぎがこわれた・・・・・・いろんなトラブルが学校にはおきますが、そのたびに、教頭先生と事務室の先生方が出動されます。教頭先生は、本当になんでも屋さんでいろんな困ったことを解決していただいています。

たくさんの人に支えられて今日も太田郷小学校の子どもたちは勉強に遊びに充実した毎日を送っています。

耐震工事進んでいます。

ここには、体育用具室や学童保育の部屋などが入る予定です。

授業参観の時にご覧ください。

幼稚園のみんなとおいもほり

夏はプール遊びで交流しましたが、今回はおいもほりです。

みんなで掘っていると出てくる出てくる・・・大きなおいもがごろごろしています。

5年生は、お兄ちゃんお姉ちゃんとして、保育園のみんなのお手伝い・・・・・・・と思っていたら、あらあら、中にはすっかりおいもほりに夢中になっている5年生もいて、ちょっとちょっと!!。でも、やっぱり5年生。やさしく手伝ってあげて幼稚園のみんなも大満足のおいもほりでしたよ。もう食べたのかな?

3学期は、どんな交流をするのでしょうね。

20000アクセス突破!

今日だけで600人以上の方に訪問いただいた計算です。皆様本当にありがとうございました。

本校は、「にこにこ元気太田郷」「あいさつ日本一」運動を展開していますが、子どもたちに負けないように、八代一、熊本一、日本一充実した学校ホームページになるように努力します。

( しまった・・・、大ぶろしきをひろげすぎました・・・まず、八代一をめざします・・・)

4年生の社会科見学

通潤橋では、橋の構造を見学したり、放水(※)を見せていただいたりしました。

水の科学館では、熊本の地下水の仕組みや水がどれだけ大切なものであるのかを学習しました。

宇城クリーンセンターでは、ごみ処理の方法やリサイクルのことについて教えていただきました。

あっという間の1日でしたが、4年生にとっては思い出いっぱいの1日でした。

※通潤橋は、橋といいながら人が通ることが目的ではなく、橋の中を通水管が通り、田畑をうるおすためのものです。

実際に今でも農業用水が通り、農家の皆さんにとっては重要な役割を持っています。本来、放水は通水管にたまった砂利などをとりのぞくためのものでしたが、最近は観光用に放水する場合もあります。ただ、橋や通水管のいたみを考え、制限されています。今回は、制限期間外であったので放水を見ることができました。通潤橋のすばらしさは、放水以上にその役割であることを子どもたちにも理解させたいと思います。

徳永先生門下の皆様

このホームページでも紹介しています徳永康起先生に教えを受けられたお二人の方が、このホームページを見て「たいへん懐かしくうれしく思います。」とおっしゃってわざわざ学校を訪ねておいでになりました。

吉川征一様(写真左)、植山洋一様(写真中央)のお二人です。(右は本校の山田校長です。)

徳永先生の思い出や徳永先生が担任であった1955年に卒業された「ごぼく会」の活動のお話、5年5組、6年5組、そして、1955年卒業といった「5」に縁のある卒業生であるので、五本のカイヅカイブキを植え、「ごぼく会」と名付けられたことなどいろいろなお話を聞かせていただきました。

昭和54年、68歳という若さで亡くなれた徳永先生の情熱を傾けられた教育がたくさんの教え子さんたちによって実を結んでいるのだということがつくづく感じられたことでした。

吉川様、植山様本当にありがとうございました。

1年生のさかあがり

今日は、一年生のクラスで鉄棒をしていました。なんと・・・「さかあがり(逆上がり)」です。

「一年生は・・・まだ・・・無理なんじゃないかな・・・」と勝手に思ってみていると、意外や意外、結構たくさんの子どもたちができるではありませんか。「わたし、保育園でもしてたよ」と自信たっぷりに話してくれた女の子もいました。

高い鉄棒で果敢に挑戦する子もいて、今年の一年生はなかなかやりますね。

エプロン完成しました。(5年生)

おかげさまで、子どもたちもミシンの使い方を習得し、エプロンを無事完成させることができました。担任一人ではなかなか細かな指導まで行き届きにくい学習でしたので、本当に助かりました。

子どもたちも、ミシンの楽しさに触れ、エプロンも完成し、大変喜んでいました。

5年生をお手伝いいただいた学校応援団の皆様の様子

5年生のバレー

今は、バレーボールをしています。ルールは、子どもたちの実情に応じて「3回で返す」「3回以内に返す」「返すまでの回数は無制限」などいろいろ設定できます。ボール運動が得意苦手にかかわらず、楽しくルールや動きを学んでいます。日本のバレーの現状が厳しいので、将来全日本チームに入る人が出てくるといいですね。

こんなにできる3年生

3年生ですが、手早くならび、しっかり自分の仕事をしていました。また、当番以外の子どもたちはおしゃべりすることが多いのですが、このクラスの子どもたちは、みんな静かに待っていました。助け合い、とても気持ちのいい給食ができていました。立派です。

電磁石を作ろう

5年生が実験セットを使って電磁石の学習をスタートさせました。コイル巻きがなかなか難しいのですが、上手に巻いて強い電磁石を作るとモーターの材料にもなります。

このモーターを使ってモーターカーを作る予定です。子どもたちの大好きな理科のおもちゃ作りです。

遊びながら理科の面白さにも気づいていってくれるのではないでしょうか。

おわび

でも、カウンターは毎日増え続けとうとう20000アクセスが近づいてきました。毎日見ていただいている方ありがとうございます。

これからも地道に学校の様子を発信していきます。

って言っても、もう終わり! 十一月だよ。なんと今年もあと2カ月。

ああ、やり残していることばかり…。

太田郷小でハローウィン

今年は巷では『ハローウィン』がとても盛んなようです。ハローウィン(ハロウィン)はもともと、収穫を祝うと同時に悪霊を追い出すといった宗教的色彩が強かった儀式なのですが、今では、アメリカを中心にほとんど宗教色はなくなり、民間のお祭りとして子どもたちがおばけに扮して家々を回り、お菓子をもらうといったものに変わってきました。

今年は巷では『ハローウィン』がとても盛んなようです。ハローウィン(ハロウィン)はもともと、収穫を祝うと同時に悪霊を追い出すといった宗教的色彩が強かった儀式なのですが、今では、アメリカを中心にほとんど宗教色はなくなり、民間のお祭りとして子どもたちがおばけに扮して家々を回り、お菓子をもらうといったものに変わってきました。日本では、クリスマスやバレンタインデーなどを宗教的な意味ではなく、お祭りやイベントとしてとらえる人が多いようです。ハローウィンも同様で、子どもたちの楽しみとしてのイベントになっ

ているようです。

ているようです。私が子どものころは夏休みのお盆のころに「地蔵まつり(地蔵盆)」といって近所の子どもたちを大人の人たちが集め、歌を歌ったり、ゲームをしたりして、お菓子をもらっていましたが、今ではそれがハローウィンにとってかわられたのでしょうか。(子どもたちに「じぞうさんまつり」って知ってる?と聞いたのですが、誰も知りませんでした。もはやなくなったのかな?・・・)

ところで、太田郷小学校でも五年生の一つのクラスが昨日ハロウィンのようなおばけに扮したイ

ベントをしていました。本人たちは、ハロウィンというより、お楽しみ会の「おばけ大会」のようなつもりでやっていたようです。その様子は来週の火曜日に写真で紹介しようと思います。

ベントをしていました。本人たちは、ハロウィンというより、お楽しみ会の「おばけ大会」のようなつもりでやっていたようです。その様子は来週の火曜日に写真で紹介しようと思います。ゆうチャレンジって何だろう?

12月の第一週目に「ゆうチャレンジ」(熊本県学力調査)が予定されています。

全国学力学習状況調査は全国的に行われていますが、ゆうチャレンジは、熊本県独自の学力を診断するテストです。

どのようなテストであるかは「熊本県教育委員会」のホームページに掲載してあります。一部を紹介します。

①「ゆうチャレンジ」の開発について

学習指導要領のねらいの実現に向けて、基礎・基本の定着を図ることは大きな課題であることから、市町村教育委員会の要請を受けて、平成14年度に評価問題「ゆうチャレンジ」を開発。

この評価問題は、知識や技能の到達度だけでなく、自ら学ぶ意欲や思考・判断力、表現力までを含めた到達度を客観的に把握できる本県独自の評価問題です。

➁「ゆうチャレンジ」という名称には

(1)熊本県独自の問題ということでの「熊」

(2)友達とともに高め合って欲しいということでの「友」

(3)あなた、つまり、一人一人の子どもたちにチャレンジして欲しいという「you」 など、熊本の子どもたちに、この問題に意欲をもって挑戦し、自らを振り返り、みんなで高め合ってほしいという願いが込められています。

➂開発した教科は

小学校3年から6年までの国語、社会、算数、理科と中学校1年から3年までの国語、社会、数学、理科、英語です。

11月は、朝自習や宿題などを利用し、ゆうチャレンジ対策の勉強も各学年(三年生以上)でさせていこうと考えています。保護者の皆様にもぜひ関心を持っていただければと思います。

学校は停電です。

今日から三連休です。おうちの人と出かける人、勉強する人、友達と遊ぶ人、塾や習いごとのある人、部活の試合がある人・・・。みんなそれぞれ忙しいですね。

今日から三連休です。おうちの人と出かける人、勉強する人、友達と遊ぶ人、塾や習いごとのある人、部活の試合がある人・・・。みんなそれぞれ忙しいですね。ところで、学校に遊びに来ようと思っている人もいるかもしれませんが、三連休の間は来ない方がいいです。(部活動の人は別です。)

実は、この三連休中は学校の電気設備の点検が行われるため三日間とも停電になります。

だから、水もタンクにたまっている分で終わりです。外の水道やトイレも使えません。学校へはこの三連休中は遊びに来ないようにしてください。

校納金納入について

今月まで現金で持たせられている保護者の方は、担任へ渡したかどうかをもう一度お子さんに確かめてください。(担任も朝から呼びかけをしていますが、持ってきたことを忘れているお子さんもいるようです。)

ありがとうございます。

の午後に一本の電話がありました。このホームページを見て、電話をしておいでになった方で、トップの写真にもある「徳永康起」先生の教え子になられる方ということでした。

の午後に一本の電話がありました。このホームページを見て、電話をしておいでになった方で、トップの写真にもある「徳永康起」先生の教え子になられる方ということでした。とても懐かく思い出深いということをお話しくださって、学校にも一度お見えくださるということでした。

私たちは徳永先生との直接の面識はないのですが、本当に素晴らしい先生であったことが今回のことからも十分にうかがい知れます。

また、このページが太田郷小学校の歴史を支える一助になり、どなたかの心に響くものになるのであれば、こんなにうれしいことはありません。とてもありがたいお電話でした。

どうぞ皆様、お気づき、アドバイス、また、思い出などがありましたらお知らせください。

また、昔の太田郷小学校の写真などもお持ちでしたらお貸しいただければありがたいです。

今日の児童集会は・・・

図書委員会の発表では、本の紹介やクイズ、本の番号の秘密などが紹介されました。

みんな、「読んだことがある」とか「えっ―知らなかった」そんな声を出していました。

発表の後は、今月の歌を歌い、表彰をしてもらいました。陸上、バレー、サッカー、バスケット、バドミントン、卓球、各部が大会でたくさんの賞状やトロフィーをいただいてきました。

最後に、小体連陸上記録会で良い記録を出した人たちの紹介があり、走り高跳びの大会新記録を作った園田君が代表で表彰されました。

びっくりするほどたくさんの賞状があり、太田郷小学校の部活動の活発さが表れていました。

くまモンに会ったよ(嬉!)

市場や日奈久の街散策、博物館やトマトハウス見学など盛りだくさんの内容でした。

日奈久では偶然テレビ撮影をしていた「くまモン」にも出会いました。みんながびっくりして「くまモンだ」と言っていると撮影の関係のお姉さんがあわてて走ってきて「静かにして下さい。声が入ります。」と注意されたとか。お姉さんがこっちに走ってくる様子をカメラがばっちりとらえています。

お姉さん、くまモン、ごめんなさい! でも、ラッキーでした。

自動車教習所に行きました。

自動車教習所で働く人がしていることやどんなものがあるのか、交通事故に遭わないためにはどんなことに気をつけるのかなどたくさんのことを教えていただきました。みんなとっても楽しかったようです。自動車教習所の皆さん、ありがとうございました。

紅葉・落葉で考えること

校庭の桜などの落葉樹も色づき、落葉を始めています。

ところで、なぜ秋になると紅葉し、落葉するのでしょうか。実は、その理由はまだはっきりとは分かっていないのです。

諸説あるのですが、有力な説をひとつ紹介します。(ただ、あくまで、仮説の一つです。)

秋、冬になると当然日光が弱まります。葉の中には葉緑素という色素体がありこれが皆さんがよく知っている「光合成」で日光を受けるアンテナの役割をしています。そして、植物の葉が緑色をしているのもこの葉緑素が要因です。

ところが、秋、冬に日光が弱まると光合成をしてもそのサイクルで使うエネルギー(あるいは葉で行う『呼吸』のエネルギー消費)の方が得られるエネルギーを上回り光合成の意味がなくなってきます。

こうなると植物は光合成をやめ、葉の維持もやめ、エネルギーを浪費しないように守りを固めることになります。

一方で、使われなくなった葉緑素が日光(特に青い光)を受けると「活性酸素」という有害な物質を作り出し植物の細胞を破壊してしまいます。

そこで植物は、アントシアニンという赤い色素を作り、活性酸素を作るもとになる青い光を防ぎ、細胞の破壊を食い止めていると考えられています。

紅葉したり、落葉したりするのは自分を守るためなのでしょうね。(あくまで仮説です。)

※離層と呼ばれる枝に葉のついた部分で養分や水分の流れが断ち切られるために葉にたまった糖質が変質し、アントシアニンが作られるという説もあります。

※常緑樹は、上に高く伸びたり、葉を大きく広げたりするなどして日光を効率よく獲得したり、木の幹そのものが大きく、養分を十分に蓄えておくことができるために紅葉や一斉に落葉しなくても冬を越せるのだろうと考えられています。(常緑樹も紅葉はしませんが落葉はしています。)

日本には、四季があり自然の変化で季節の到来を感じます。五感で季節の変化を感じられる子どもに育てていきたいと思います。

下は、校長先生が職員玄関の階段で育てられている花々です。

3年生社会科見学無事出発

今年も、例年のように市場や日奈久竹輪工場を見学する予定です。

今朝は、少し冷え込みましたが、子どもたちは元気にバスに乗って出発しました。

元気に帰ってきてどんなお話をしてくれるでしょうか。楽しみですね。

今後も4年生の社会科見学が予定されています。

教科書について

この機会に教科書について、大事なことをお知らせしておきます。(なお、これは、お勉強のページにも入れておきます。)

この機会に教科書について、大事なことをお知らせしておきます。(なお、これは、お勉強のページにも入れておきます。)(1)そもそも教科書とは?

(2)教科書は必ず使わなければいけないの?

新しい教科書が使用されるまでの手順は?

(1)著作・編集は誰がするの?

(2)検定は誰がするの?

(3)誰が教科書を選ぶの?

※ただし、無償措置法により、採択に当たっては「市町村の区域又はこれらの区域を併せて地域」を採択地区として設定し、地区内の市町村が共同して種目ごとに同一の教科書を採択することになっています。八代市は氷川町と共同で「八代地域」としての採択をしています。(県内には11の採択地域があります。)

※外国では、無償給与ではなく無償貸与(無料だけど、翌年には学校へ返す。)国がたくさんあります。欧米の多くの国。有償の国もあります。中国、台湾など。

(6)新しい内容の教科書はいつもらえるの?

【小学校】(平成27年度)使用開始 【中学校】(平成28年度)使用開始※中学生は来年ではなく、再来年から教科書が新しくなります。

※ここまでの情報は、山口県萩市学校教育課のページを参考にしました。

【注意!】

来年は内容が新しくなった教科書が発行されますが、だからと言って今使っている教科書を来年捨てないでください。特に、「3.4下」など複数学年に「下」のついた教科書は来年度も使用します。また、地図帳などは4年から6年までの3年間使用します。(気をつけておくもの・・・地図帳、生活科、保健、図工、社会、家庭)

【最後に】

①来年度の採択教科書については、八代市のホームページに掲載されていますので、ご覧下さい。

➁教科書についてお尋ねがありましたら、担任へお問い合わせください。

運動会の動画

今日もお手伝いに来ていただきました

今日は、5名の方に来ていただき、とても助かりました。今後ともいろいろな学習へのご協力をいただければ大変ありがたいです。よろしくお願いします。

学校応援団

今日も、5年生でミシンの学習をするにあたり、学校応援団として保護者の方がお手伝いに来てくださいました。

ミシンは、手順が細かく、安全管理上も注意を要するため、お手伝いいただけることは学校としてもとても助かります。

これからも、学校応援団へのご協力よろしくお願いします。また、学校応援団に参加してみようかなとお考えの場合は、担任あるいは学校までご連絡ください。

科学発明展で表彰を受けました。

どれも力作でしたが、1年生の杉本君の「だんごむしのひみつをさぐる」パート2が特選に選ばれ、県の科学発明展に出品されることになりました。

下が、その作品の一部です。ダンゴムシについて興味を持ったことを素直な1年生の視点で調べています。

他の入賞の人と一緒に表彰を受けました。来年も頑張ってほしいですね。

六年生大活躍

そのほかにも、自己ベストの出た人がたくさんいました。運動会から六年生は休む間もなく頑張ってきました。六年生に拍手です。

※今年8月に横浜市で行われた「第30回全国小学生陸上競技交流大会」走高跳で優勝した人の記録は145cm(決勝における記録)でした。気象条件、場所など諸条件が違うとはいえ、全国大会の記録を上回る結果を出せたのは普段の練習のたまものでしょうね。その姿勢がとても立派ですね。ちなみに全国小学生陸上競技交流大会の大会記録は1m58cmだそうです。ぜひ、高い目標を持って頑張ってください。

皆さんのご協力で…

愛育会のベルマーク係では、これまで保護者の皆さんから提供していただいたベルマークを使って、このほど『綿菓子製造機』を購入されました。

愛育会のベルマーク係では、これまで保護者の皆さんから提供していただいたベルマークを使って、このほど『綿菓子製造機』を購入されました。これは、愛育会主催のイベントはもちろん、学校行事や学年行事などでも必要であれば使っていいですとのことです。

どんな綿菓子ができるのでしょうね。楽しみです。

陸上記録会

校長先生の励ましをいただいて、自己記録を目指す1日の旅です。

今頃、みんな全力で活躍していることでしょう。

本校が日本教育工学協会(JAET)より、教育の情報化に総合的に取り組み、情報化によって教育の質の向上を実現している学校として、「学校情報化優良校」に認定されました。

情報モラル教育のさらなる充実に向けて関連サイトの紹介をします。

ぜひご覧下さい。

02_【別紙1】_情報モラル啓発資料①(保護者啓発用) ~フィルタリングサービス~.docx

03_【別紙2(訂正版)】_情報モラル啓発資料②(保護者啓発用) ~ゲームの課金トラブルル防止~.docx

04_【別紙3(訂正版)】_情報モラル啓発資料③(保護者啓発用) ~位置情報共有アプリについて~.docx

05_【別紙1】_情報�モラル啓発資料④(家庭啓発用) _インターネット上の書き込みについて.docx

06_【別紙2】_情報�モラル啓発資料⑤(家庭啓発用) _家庭でのルールづくりについて.docx

07_【別紙3】_情報�モラル啓発資料⑥(家庭啓発用) _個人情報と著作権について.docx

熊本県八代市日置町

445番地

八代市立 太田郷小学校

TEL 0965-32-6143

FAX 0965-32-6144

es-otago@yatsushiro.jp

es-otago@yatsushiro.jpURL

リンク用バナーもご利用ください。

http://es.higo.ed.jp/otago/

熊本県教育情報システム

登録機関(CMS)

管理責任者

校長 大住 和行

運用担当者

教諭 鶴山 典子

ダウンロードしてご確認ください。

〈熊本県電話相談窓口一覧〉

〈性暴力に関するパンフレット〉

⑤性暴力に関するパンフレット(保護者・こどもと関わりのある大人用).pdf

〈防災関係〉

災害発生時の対応について.pdf

震災後の心のケアについて.pdf

震災後の心のケアについて2.pdf

①本ホームページに掲載されている記事、ファイル、画像等すべてのコンテンツの著作権は太田郷小学校に属します。著作権の放棄は致しません。閲覧以外の利用はできません。二次利用をご希望の場合は、必ず太田郷小学校へ電話・ファックス・メール等でご連絡の上、許可を得てください。(内容によっては許可できないこともあります。)

➁本ホームページ内の画像の被写体の児童、職員及びすべての人物の肖像権につきましては、被写体本人に属します。許可なく利用はできません。

➂使用しているイラストは、イラスト作成サイトからいただいたものですが、すべてこのホームページへの使用の許諾を得たもの、あるいは(ウェブページへの掲載を含む)著作権フリーのイラストです。イラストの転載等の二次利用は禁止です。

④本ホームページ作成の趣旨をご理解の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。