2022年3月の記事一覧

年度末の教室

3月31日今日は年度末です。担任の先生方にとっても一年間、子ども達と過ごした教室を次の学年やクラスに引き渡しとなります。掲示物も全て取り外され、机や椅子も年度始の状態に戻されています。

年度末の教室は、さみしさも感じますが、明日からの新年度からは、また新しい雰囲気の教室が作られていくことになります。

知り尽くした校内案内

28日(月)に4月から本校に転入される先生方6名にきていただき、学校の説明会を行いました。もちろん、皆さん、本校は初めての先生方ばかりです。

ちょうど1年前には、今いる先生方全員が、初めての校舎を訪れていたことを思い出しました。あの日からもう1年もたったのかと思うと感慨深いものがあります。2年目となる杉本先生と寺田先生が、知り尽くした校内の案内役として転入される先生方に紹介をしてくれました。

教室引き渡し

新年度に向けて、次の学年に教室を引き渡しする準備も少しずつ進んでいます。教室のエアコンのフィルター清掃もその一つです。脚立に登って、先生方がフィルター取り外して、洗浄、乾燥させて戻されています。

新学年をよりよい教室環境となるよう準備を進めています。

クラスがえ

子ども達は、今日から春休みです。今日は天気もよく、学童クラブ(ぞうさんクラブ)の子ども達は、運動場で元気に遊んでいます。

先生達は、早速、年度末の事務処理や次年度に向けた準備に取りかかっています。各学年では、次の学年のクラス替えを検討も行われています。学級締めをしてホッと一息つきたいところですが、年度末から年度始めにかけては、整理や準備などの先生方は事務作業を行っています。

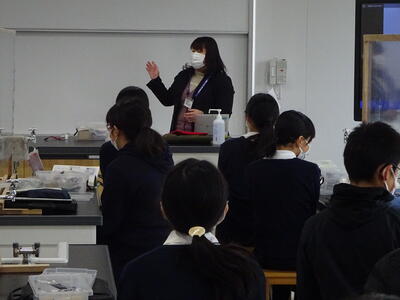

ICT支援員(坂東さん)

今年度から合志市内の各小・中学校には、ICT支援員が定期的に派遣されていました。今年度は、合志市教育委員会から委託を受けたCLOUD-IAの坂東さんが楓の森小・中には毎週来て頂きました。

1人1台のタブレットの他、様々なICT機器について、板東さんかは、使い方から活用方法などのアドバイスを分かりやすく支援してもらいました。授業にも担任とともにゲストティーチャーとして入ってもらうなど子ども達からも「ばんどうさん」と呼ばれるほどでした。

また、先生方もICT関係で困った時には、「ばんどーさーん」と一声かけると「解決!!」するため、頼りにされていた存在でした。

次年度からの委託業者の変わることに伴い、坂東さんは今日が最後となりました。そこで、職員でささやかなお別れ会を行いました。子ども達とのお別れができなかったのが残念ですが、数人の子どもからのメッセージを渡すことができました。

小中連絡会

年度末のこの時期に各中学校区では「小中連絡会」が開催さます。各小学校から中学校に入学していくる子ども達について小・中学校間で情報共有し、クラス編制などについて話し合う大切な連絡会です。

楓の森小学校と楓の森中学校でも本日「小中連絡会」が行われていました。小学校からは6年部の先生方6名と中学校の先生方と一緒に話し合いが行われていました。

お互い普段から同じ施設にいるだけあって、いい意味での和んだ雰囲気での会で細やかな情報共有ができていました。もちろん4月以降も日常的に情報共有のみならず、子ども達との関わりもできるのが楓の森小・中の良さでもあります。

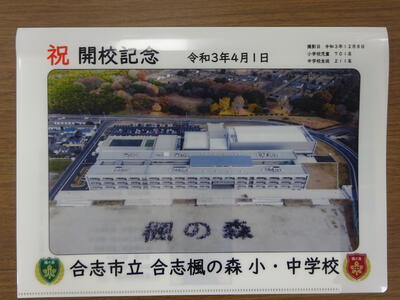

開校記念クリアファイル

「PTAのページ」でも紹介していますが、PTAから全児童(小中PTA合同)に「開校記念クリアファイル」のプレゼントがありました。

12月の小中合同開校記念行事で、小・中学生と教職員の役1000名で運動場に書いた「楓の森」をドローン撮影した写真などをもとに制作されました。中には、小学校と中学校の校歌もスクールカラーの文字でのせてあります。

開校時限定のため、子ども達にとっても記念になるクリアファイルです。制作いただいた小・中PTA役員の皆様、ありがとうございました。

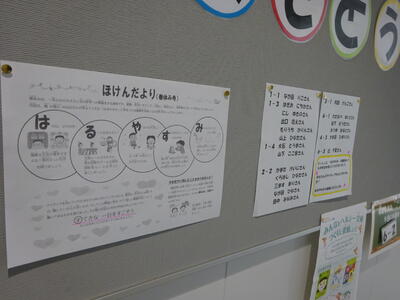

健康「あいうえお」作文集?!

長期休業前の「ほけんだより」では、保健室の山下先生が健康あいうえお作文で啓発をされています。春休みについては、あいうえお作文を公募されていました(3月1日ブログ)。1年生から6年生まで19の作品が集まったそうです。中にはご家族で一緒に考えていただいたものもありご家庭での話題となったことに感謝いたします。

ほけんだよりには、応募の中から選定した「あいうえお」作文をなっていますが、他の作文をここで幾つか紹介します。

「は」をていねいにみがこう

「る」ールをちゃんと まもろう

「や」るきを だそう

「す」いぶんを とろう

「み」んなとたのしくしよう

1年生の作品ですが、「みんなとたのしくしよう」という最後の一文がいいですね。別の1年生は「み」で「みなぎる力つけよう」と書いていました。中には思いが強すぎて健康作文から祈願作文になった1年生の作文。

「は」やね早起き

「る」すばんも できるようになりたい

「や」りたいことを がんばりたい

「す」イミーを大きな こえでがんばりたい(注:スイミーは国語の物語)

「み」んなで がくどうで あそびたい

1年生の素直さに思わず微笑んでしまう作文です。6年生はコロナ対策を意識した次の作文。

「は」る休み

「る」ール守って

「や」らなくちゃ

「す」みやかに消毒

「み』つ さけよう!

さすが6年生(卒業生)といった内容です。来年度も「あいうえお」作文が楽しみです。

春休みの「健康あいうえお作文」は保健だより(春休み号).pdfをごらんください。

退職・転任のあいさつ

本校から5名の先生方が退職・転任されることになりました(うち1名は定年退職後、4月から本校で再任用)。

今日の帰りの会で、退職・転任される先生方から子ども達にオンラインでしたが最後のあいさつをしてもらいました。

本日、「退職・転任のご挨拶」を配付しておりますので、くわしくはそちらをご覧ください。R3退任転任あいさつ(保護者様).pdf

修了式

令和3年度の修了式をオンラインで行いました。学年ごとにオンライン上でしたが「修了証」を読み上げ、その後の学活で担任の先生から通知表と一緒に渡してもらいました。通知表にはこの一年間の頑張りや次の学年で取り組んで欲しいことなどが書かれていますので、ご家庭で子どもさんと一緒に見て頂き、この一年間について誉めて頂ければと思います。

修了式前には、各学年の代表者5名が今の学年で頑張ったことや次に頑張りたいことなどを発表してくれました。

今日で、今の学年、クラスとも一時、お別れになります。

4月8日(金)に新学年となった子ども達に会えるのを楽しみしています。

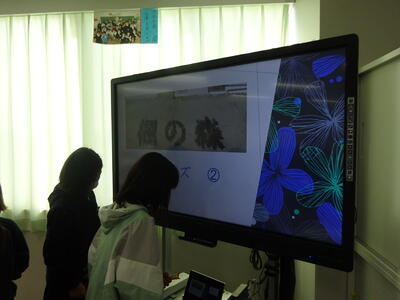

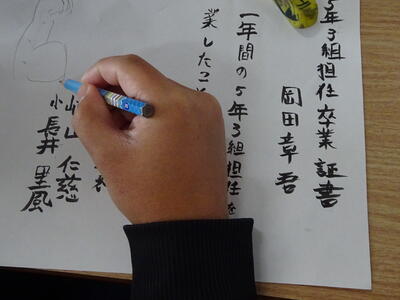

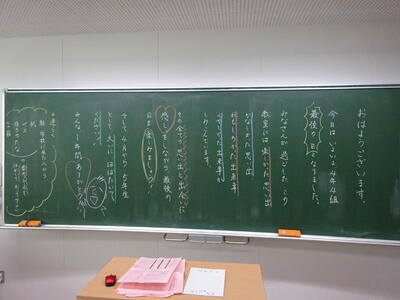

学級最後の日

学級最後の日の朝の教室。いくつかの教室を回ると、黒板には担任の先生からのメッセージが書かれていました。また、子ども達がメッセージを書いたり、担任の先生あてに「担任卒業証書」を作成したり、一年間を振り返るプレゼンをタブレットで作って担任の先生を迎えたりと、思い思いの学級最後の日を過ごしていました。

この一年、「自分で考え、行動できる子ども」を学校教育目標に取り組んできましたが、そうした子ども達が少しずつ育ってきていることをうれしく思います。

最後の日ももれなく・・

昨日(23日)の卒業式に引き続き、今日は1年生から5年生までの修了式です。今日で、今年度の登校は最後となります。朝の運動場を見ると、子ども達にとって「今年度の最後の日」は、もちろん関係なく・・・元気に遊んでいました。

しかし、いつもと違うのは、いつも元気に遊んでいた6年生のスペースがポッカリと空いていることです。

改めて6年生が卒業したんだと実感、さみしさを感じます。

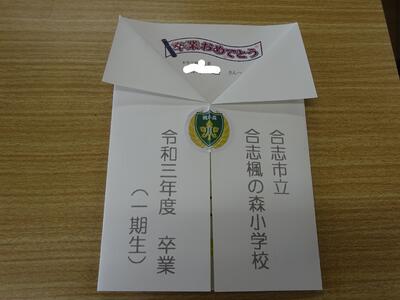

第1回 卒業証書授与式

本校の第1回 卒業証書授与式を行い、「一期生」106名一人一人に卒業証書を渡しました。

コロナ禍の中での卒業式となりましたが、卒業生がよりよい式となるように考え取り組んできたことを保護者の方々にも見ていただくことができました。

最後のランドセル

卒業式当日、小学生として通う最後の日です。そのため、あえて「ランドセル」で登校している卒業生の姿がありました。4月からは、同じ校舎にある合志楓の森中学校の1年生となり、制服を着て通学かばんを背負って登校することになります。

今日でランドセルともお別れです。6年間の感謝の気持ちを込めてランドセルと一緒に通学路を歩いてきたのではと思います。「ランドセル」ありがとう!!

6年生への最後のサプライズ

今日の卒業式には在校生を代表して5年生が出席をします。感染予防対策のため、式場の体育館には5年生代表者22名のみが参加し、他の5年生は教室でオンラインでの参加します。

6年生のくつ箱一つ一つには折り紙で折られた花(裏にメッセージ)が添えられ、3階の6年生教室前の廊下は、天井からつるされた飾りの花道が用意され、教室の黒板には、風船の大きな花束と「ご卒業おめでとう」の文字が書かれています。この黒板の前に立ってタブレットで記念撮影(映えるスポット)ができるように考えられています。プロジェクトチームを立ち上げて6年生への感謝の気持ちをこめた飾りつけです。

そして、6年生が登校した後、外から5年生全員で3階の6年生教室に向けて「卒業おめでとうございます」とエールを送る最後のサプライズをしてくれた5年生です。

6年生も5年生の後押しを受けて、この後の卒業証書授与式に参加します。

「卒業式」漫才!

18日(金)のおわかれ遠足の前に行われた6年生への「感謝の会」では、各学年で6年生への思いをこめた準備をしてくれていました。5年生では、6年生への感謝の気持ちを伝えるため「卒業式実行チーム」「サプライズ実行チーム」「飾り制作チーム」の3のチームを立ち上げて、それぞれで準備をしてきてくれました。その中で、感謝の会で、卒業式をテーマに「漫才」をしてくれました。以下、その一部です。

A:突然ですけどね。うちのオカンが好きな学校行事があるらしんですけどもね。その行事の名前を忘れてもうたらしいんですよ。

N:行事の名前わすれてもうたの?

A:オカンが言うには、在校生がお祝いの気持ちで見送る式らしいのよ。

N:ほおー。そら卒業式やないか。

A:私もそう思うねんけどな。オカンが言うには、宮田先生(6-3担任)が誰よりも張り切っている行事らしいのよ。

N:ほおー。ほな卒業式と違うか。卒業式で一番張り切らなんいかんのは主役の6年生であって、宮田先生ではないのよ。もうちょい詳しく教えて。

A:オカンが言うには、卒業証書をもらう式らしいのよ。

N:ほおー。そら卒業式やないか。

A:私もそう思うけどな。オカンが言うには、島田先生(6-1担任)が誰よりも泣く行事らしいのよ。

N:ほおー。ほな卒業式と違うか。最近、島田先生の涙腺はゆるくなってきてるけど、主役の子どもたちより先に泣いたらいかんのよ。もうちょい詳しく教えて。

A:オカンが言うには、みんなが感動して涙を流すような行事らしいのよ。

N:ほおー。卒業式やないか。

A:私も卒業式と思ってんけど、オカンが言うにはな、児童よりも後藤先生(6-2担任)の目力が一番目立つ行事らしいのよ。

N:ほおー。ほな卒業式と違うか。卒業式の主役は子どもなのよ。後藤先生の獲物を狙うような目力が目立ったらいかんのよ。そら卒業式と違うわ。

A:オカンが言うにはな、6年生を送る会らしいのよ。

N:なんやそれ、絶対ちゃうやろ。

A:もうええわ。

N・A:卒業おめでとうございます。

6年生の子ども達も担任の先生も内容に入った漫才に大笑いでした。前日まで悩みに悩んだ脚本家の岡田先生(5-3担任)と楓の森小きっての漫才師?のあかねさんとにじさんは、当日、朝からのネタ合わせで準備をしていました。

明日は卒業証書授与式(卒業式)

明日(23日)の卒業式の準備を午後、5年生と先生方で行いました。5年生は、6年生教室や靴箱の飾り付けや昇降口やこうしの道の掃除、体育館の式場の設営と大活躍でした。明日の卒業式を6年生が気持ちよく過ごすことができるよう楓の森小みんなで心を込めて準備をしました。

いよいよ明日は、合志楓の森小学校の記念すべき「第1回 卒業証書授与式」です。

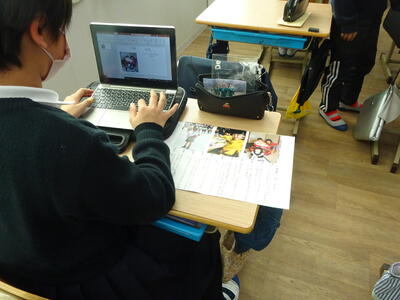

メッセージビデオ上映(5年生)

5年生が6年生への感謝の気持ちを伝える3つのプロジェクト「卒業式実行チーム」「サプライズ実行チーム」「飾り制作チーム」のサプライズ実行チームと卒業式実行チームの選抜映像班?!が、先生方から6年生への励ましのメッセージビデオ制作をして、卒業式前日の今日、6年生で上映会がありました。6年生も楽しくみていました。

5年生の映像班(写真右)が、6年生担任の先生や米澤教頭先生や私(校長)に事前収録(突撃収録に近かったですが・・)をしてたものを編集してものです。5年生の先生によると、子ども達自身で企画・撮影・編集をほとんどしたとのことでした。タブレットを使いこなす映像班には、先生方も脱帽のようです。最上級生となる来年がまた楽しみです。

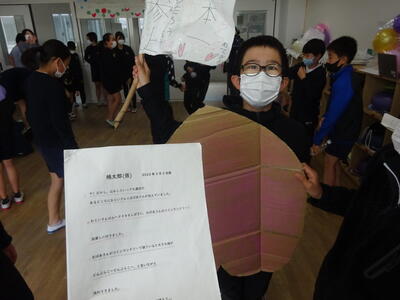

役者ぞろい(5年劇団)

今のクラスでの生活も残り1日となり、各学年やクラスで、子ども達が企画したお楽しみ会などが開かれます。5年1組をのぞくと劇団?!による「ももたろう」の演劇があっていました。台本、小道具、大道具まで劇団員?!で準備をしたとのことで、おもわず見入ってしまう演劇でした。休み時間などを使って作ったという桃太郎の兜やよろいも段ボールで作られておりなかなかのクオリティーです。5年生は、芸能の才能あふれる子ども達が多く見られ楽しませてくれます。

感謝の掃除

明日の卒業式は、在校生代表の5年生のみが出席(式場又はオンライン)するため、1年生から4年生は指定休業日となります。1~4年生の登校は、今日を入れて24日(木)の終了式の2日間となりました。

3年3組では、感謝の気持ちを込めて1年間使ってきた教室等の掃除をしてくれていました。他の学年は授業中のため、黙々と無言掃除する姿に3年生の成長も感じました。

6年生修了式

6年生は明日(23日)の卒業式を前に一足先に、今日の3時間目「修了式」を行いました。

意見発表では、3組のるいさんが6年生で頑張った友だち関係や音楽の授業のこと、そして中学校で頑張りたい持久走や部活動(バスケットボール)、学習などについて発表してくれました。

「6年生」と呼べるのは今日までで、明日(23日)は「卒業生」、そして4月からは「中学生」と呼ばれます。この10日間ほどで呼ばれ方がかわるだけ成長していることだと思います。修了式や卒業式を一つの節目として、それぞれの可能性を伸ばして行ってくれることを願っています。

上級生になる1年生(新2年生)

先週から休み時間や昼休みの1年生教室では、飾り付け用の輪っかを作ったり、サクラの形を切ったりしている子ども達がいます。「何をしているの?」と尋ねると、「新しい1年生の教室の飾りをつくっている!!」とニコニコ笑顔で答えてくれます。

「へぇー、新しい1年生が入ってくるということは、みんなはどうなるの?」とちょっといじわるな質問をすると、「2年生になる!!」と口をそろえて答えてくれました。

4月の入学式に向けて、新1年生の教室を飾り付けてくれる「新」2年生のやさしいお姉ちゃん、お兄ちゃんたちです!!

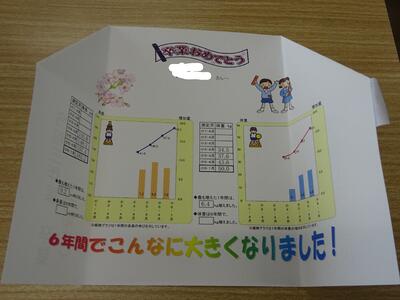

成長の記録(保健室から)

明日(23日)の卒業式を前に、養護教諭の山下先生から卒業する6年生へ「成長の記録」のプレゼント。小学校での身長と体重の成長の記録です。手作りで数ヶ月前から準備をされていました。小学校での思い出の品が一つ増えたのではないでしょうか。保健だより(卒業号).pdf

学校評議員会

18日(金)に学校評議員会を開催しました。泉谷様(黒石原)、野間口様(陽光台)、松崎様(かえでの森こども園長)の3名の方に今年度の学校評議員をお願いし、今回が2回目の学校評議員会でした。本来、学校行事など様々な教育活動を定期的にご覧いただきながら行っていくところですが、感染対策のため2回のみとなり申し訳なく思っています。

今回は、学校の取り組みや学校評価アンケートなどについて説明後、校内を巡回していただき授業や子ども達の様子を見ていただきました。ちょうど6年生の「未来の私」の作品展示やプレゼンテーションでの発表などの卒業生の姿を見ていただくこともできました。

卒業式練習

18日(金)、6年生・5年生そして全職員が加わって卒業式の練習を行いました。これまでは6年生のみの練習が中心でしたが、今回、当日に近い形での練習でした。とはいえ今回の1時間のみです。当日は、準備や片付けなど5年生が行いますが、感染対策ため代表者22名が式に参加し、他の5年生は教室でオンライン参加となります。

今回の練習では、当日オンライン参加の5年生も参加しました。卒業生の入退場では、当日さながらの「拍手」で卒業生にエールを送ってくれました。

参加した5年生かは「入場する6年生かっこよかったよね」などの声が聞かれました。5年生も最上級生になる準備ができてきています。

赤飯

今年度の給食も今日と22日(火)の2日間となりました(中学校は授業日数の関係で今日が最後となりました)。

そこで、今日は、小学校・中学校の全員で6年生の卒業を祝う意味も込めて「赤飯」を準備していただきました。さらにデザートでシュークリーム付き!!

6年生では、お祝いの赤飯山盛り(写真右)、さらにじゃんけん大会でシュークリーム+1個をゲットした幸せな?!子どももいたようです。給食の調理に携わっていただいている方々にも感謝です。

恒例にしたくない?!展示会

水筒2、ぼうし8、赤白帽1,ズボン2,体操服短パン1、セーター2、上着(パーカー)2、シャツ1、手袋9、手袋(片方のみ)3、ハンカチ12、タオル2,くつ下1、リックサック1、なわとび1、水泳のゴーグル6、くし3。

「どうしてこんなものが落とし物に・・」と悩んでしまうモノもありますが、長期休み前に毎回、展示している「落とし物」の概要です。これまでの2回に比べると少なくなったように感じますが、やはり記名がないものばかりです。落としたり、忘れたりしてすぐに気づいて、職員室の落とし物コーナーを訪ねてくる子ども達もいますが、なかなか減らないのもどうしたものかと悩んでいます。

ご家庭でも最近なくなったなと思い当たるものがあれば、子どもさんを通じてご確認ください。

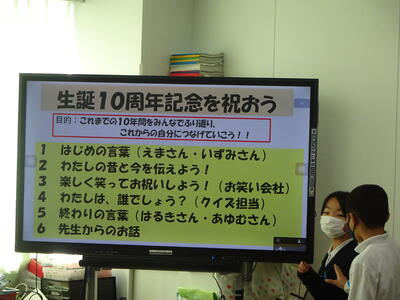

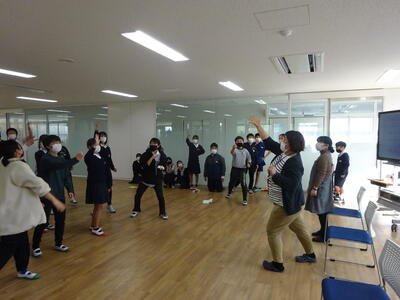

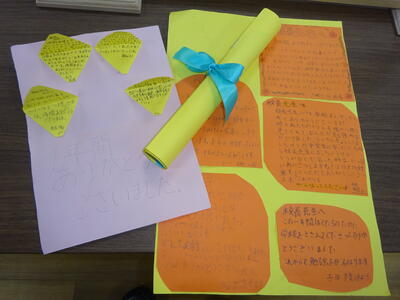

生誕10周年記念

4年生では、この2か月ほど「生誕10周年記念」の学習に取り組んでいました。以前は「2分の1成人式」(成人年齢20歳の半分の10歳)といった名称で取り組んでいた学校もあったと思いますが、成人年齢が18歳に法改正が行われたこともあり「生誕10周年記念」としたそうです(4年部談)。

子ども達は4年生になるまでの幼い頃の思い出の写真をタブレットに取り込み、また、家族からの聞き取りや当時の事を書いてもらったりして、これまでの10年間を振り返っていたようです。それらを元に昔と今の自分をプレゼンにまとめて発表をしていました。

4年生の各クラスで実施されていますが、最後にはお家の人からの手紙に涙を流す子どももいたとこのことで、5年生を前に、これまでを振り返ったり、整理したりする中で、考えることができたのではと思います。ぜひ、ご家庭でも夕食の話題にしてもらえればと思います。

出番待ちのサクラソウ

サクラソウの花が咲きほこっています。中学校HP(3月8日付け「楓の森の舎窓から」)にも渕上校長先生が掲載されていましたが、昨年10月頃(写真左)にいただいたサクラソウを育てたものです。西合志図書館の高本館長と西合志中央小の山元先生が種から育てられた苗をいただき、米澤教頭先生が鉢替えし、田尻先生が水やり等をして5か月ほど育ててきました。これからの卒業式や入学式を彩ってくれます。

春を感じる図書室

暖かい日が続き、外は春の陽気を感じまが、楓の森図書室も春らしい雰囲気になってきています。

「冬きたりならば 春遠からじ」とう題されたコーナーには春に関する本が置かれていますが、本の装丁もどことなく春らしい色づかいを感じます。

年度がわりのため、図書の貸し出しは終えていますが、読書を楽しむ子ども達が訪れています。

本の一斉返却期間はすでに終わっていますが、まだ40名弱の子ども達の未返却となっています。ご家庭に学校の図書室の本がありましたら至急の返却をお願いします。

卒業プロジェクト(感謝の会)

卒業プロジェクトで6年1組、2組、3組で実施している「感謝の会」も3組で最後となりました。今回は、家庭科の授業でお世話になった楓の森中の小山先生、図書室の堀田先生、私(校長)、そして一番感謝の気持ちを伝えたいだろう担任の宮田先生の4人を招いて開催してくれました。

じゃんけん大会や〇✕クイズで盛り上がり、感謝の言葉と手紙のプレゼント。中学校の小山先生は、小学校でこのような感謝を会をしてくれることをとてもうれしく思っていることや4月から中学生となるみんなを心待ちにしているとのお話をいただきました。卒業まであと3日!となりました。

名札も上級生に

1年生担任の職員室の机上に置かれていた緩衝材に包まれた青い品物がありました。よく見ると、子ども達の名札でした。本校では、プラスチック製の名札を学年で色分けして使っています。6年生は白色、5年生は赤色、4年生は水色、3年生は黄色、2年生は緑色です。1年生のみがすこし大きめの名札で手書きした紙を入れるタイプをつかっています。

新2年生の色は青色で、プラスチック製の名札は上級生になる証でもあります。今回は、姓名ともに漢字と名のみひらがなの2種類が渡されます。

この1年間で大きく成長した1年生です。4月には、新1年生も入学してきて上級生の仲間入りです!

卒業プロジェクト(奉仕活動)

卒業式まであと5日となり、6年生の卒業プロジェクトも終わりに近づいてきました。普段の掃除では十分できない校内の至る所を6年生全員で清掃活動をしてくれています。前回まで行った清掃活動場所の他にできるところはないかとさらに検討を行い、今回、テラスやトイレの床、廊下の手洗い場、こうしの道、昇降口、そして小学校の校長室も掃除をしてくれました。自分達で考え、しっかりと行動にうつせる姿はさすが楓の森小の「一期生」です。

さすが中学生!

小学校校長室前の廊下は中学1年生が掃除の担当です。廊下のとなりのホールは小学2年生が掃除の担当です。

ここ数日は、中学1年生が校長室前の廊下の汚れを細かく落としてくれています。掃除前と掃除後の廊下は、くっきりと境目が分かるほどきれいになっています(写真の中央から右が掃除後)。

小学校でも無言そうじが少しずつ定着してきていますが、やはり中学生はまさしく「黙々」と掃除に向き合っています。そうしたモデルとなる中学生の姿を小学生は日々見ながら生活できるのはとてもいいなと感じています。

気分はイラストレーター!

2年生の教室では、数人の子ども達がタブレットのお絵かきソフトを使って絵を描いていました。タッチペンを使っての絵を描いている姿はイラストレーターのよう。

昨年5月頃に、2年生ではタブレットの引き渡し式を行い、タブレットを初めて使う1時間目は、タブレットの画面を開けてしめただけでした(電源も入れず?!)。それでも子ども達は、「ツルツルしている(表面が)」「重たい(タブレットが)」「すごい(タブレット自体が)」と目を輝かせていました。

その子ども達が約10か月後には、様々な場面でタブレットを使いこなしています。もしかしたら、先生方よりも詳しくなっているのではと思うほどです。これから、さらに様々な場面で使っていきたいと思います。

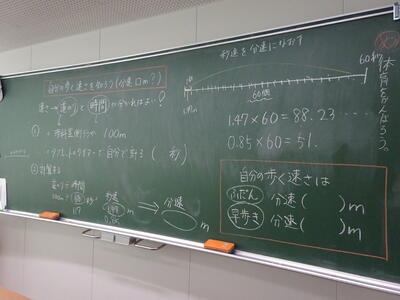

体を使って(算数)

各学年、各教科の学習内容も終えて復習などを行っています。5年1組の算数では「速さ」についての復習をしていました。時速〇キロなど日常的に使っていますが、速さと長さ(距離)と時間の関係や時速、分速、秒速など整理をしないと混乱してしまいがちです。

今回は、130mある校舎の廊下を100m歩いて時間(秒)を測り、秒速、分速を計算するというもの。タブレットで時間を計りながら実際に廊下を歩いて、それを元に計算をしていました。まさしく「体をはって」勉強していた5年生です。

春のおとずれ・・

「寒さも和らぎだし・・」と書きたいところですが、「春はどこに・・」と言いたくなるほど、急に気温があがり、県内でも夏日となっている地域も見られるようです。

羽織っていた上着を着ずに登校している子ども達も見られるようになり、白のポロシャツが目立つようになりました。白の服が見られるようになり校内でも春の訪れを感じます。

「学校情報化優良校」に認定

日本教育工学協会(JAET:Japan Association for Educational Technology)から合志楓の森小学校が「学校情報化優良校」に認定されました。楓の森中学校は、すでに先月認定を受けられましたが、本校もそれに続いて認定されました。

これは、日本教育工学協会が、教育の情報化の推進を支援するために、学校情報化診断システムにより学校が自己評価し、学校情報化認定委員会の審査を受け認定されるものです。

「教科指導におけるICT」「情報教育」「校務の情報化」「情報化の推進体制」のそれぞれにもうけられた5項目、計20項目で、各項目のレベルが1以上(0の項目がないこと)、全項目の平均が2以上であること、取組状況の写真や資料等をそえて申請をしていきます。

この1年間、ご家庭にもご協力を頂きながら学校で取り組んできたことをもとに認定していただきました。認定期間は2022年3月15日から2024年3月31日までです。

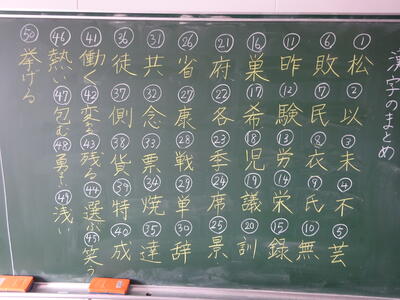

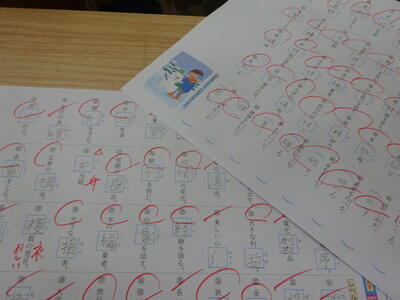

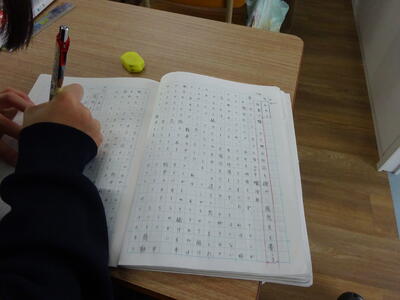

1026字

「1026字」

小学校学習指導要領 国語編に示されている小学校で学習する漢字の総数です。学年別漢字配当表では、1年生80字、2年生160字、3年生200字、4年生202字、5年生193字、6年生191字が示されています。

各学年、宿題や授業の中で繰り返し取り組んでいますが、学年末となり、学習した漢字のまとめも進められています。4年生の教室には確認した漢字50問が板書されていました。5年生では、確認テストが行われていました。パソコンでの文書作成が多くなり、手書き文書の際に「あれ、どんな漢字だったかな?」と大人でも考え込むことがあります。やはり書かないと忘れやすくなります。読み間違えやうろ覚えだった漢字は、今のうちに繰り返し練習して実際に使っていきましょう。

卒業プロジェクト(感謝の会)

今週に入り、6年生の卒業プロジェクトの一つである「感謝の会」が6年生によって開催されています。6年生の各クラスで分担をして、お世話になった方々を招いての会です。計画では、登下校の見守りをして頂いている方や区長さん、民生委員さんなど地域の関係者の方々もお招きして感謝の気持ちを伝えようと準備をしていましたが、まん延防止等重点措置も延長されたことから学校の先生のみに計画変更しての開催となりました。

今日は、2組さんが音楽の山下先生、主幹教諭の一安先生、算数少人数の福嶋先生、そして担任の後藤先生の4人を招待して会が行われていました。みんなでやるじゃんけん大会で大いに持ち上がりながら子ども達が主体となって進められていました。

理科室見学ツアー

来週24日(水)の修了式(6年生は22日)まで1週間を切り、各学年では学習のまとめや整理が行われています。3年生は「理科室見学」が行われていました。

3年生から始まる「理科」と「社会科」ですが、3年生の理科は教室で行っています。4年生以上では、様々な実験器具を使うため理科室を使っています。

今回は、授業の初めに3年生の理科室見学ツアーが行われていました。机に備えられた水道や試験管やビーカーなどの実験器具を紹介し、子ども達は思い思いに教室内を見学していました。

4月からは4年生になり、新たらしい世界(理科室)が待っています。

下級生からのメッセージ

11日(金)に行われた6年生と各学年のお別れの会で、1年生から5年生の子ども達が6年生へのメッセージを書いた用紙が6年生の教室に掲示されていました。「運動会ソーラン節カッコよかったです」「運動会の時、とてもキレッキレで踊っていてかっこいいな、すごいなと思いました」「委員会活動をちゃんとやって、運動会で準備をすばやくしていてかっこよかったです」「レッツかえでスポーツタイムもたのしかったです」などたくさんのメッセージがつづられています。

各学年、工夫されたメッセージカードとなっていて6年生を楽しませてくれています。これらの各学年からのメッセージは23日(水)の卒業式場にも飾られ彩りを添えてくれることになっています。

黙とう

昼食後は広いカントリーパークを学年ごとに場所を決めてクラスなどでボールや大縄を使って楽しく遊びました。その後、「来た時よりも美しく」でゴミ拾いをしました。

今日は、東日本大震災から11年目の日。14時46分が遠足の帰路の時刻と重なるため、帰り出発前に全員で黙とうを捧げました。事前に各クラスでも先生方からお話をしていただいていたこともあり、カントリーパークで一瞬、音が消えたかのような時をみんなで過ごしました。震災当時、まだ生まれていない子ども達がほとんどです。ご家庭でもお話をしていただければと思います。

遠足もメリハリをつけて・・

1時間ほどの遠足ですが、カントリーパーク前では「おなかすいたー」「早くご飯食べたい」「今日のお弁当は大盛だよ」「お母さんが最後(6年生)だから気合を入れたよと言っていた」など、早くご飯を食べたい思いが先行してきた子どもたち。

到着してトイレを済ませた後、早速、ちゅ~しょく!!ですが、感染予防のため、列のまま黙食でお願いをしました。もちろん食事前にはアルコール消毒を行って「いただきます」をしました。せっかくの遠足、屋外での昼食でみんなで輪になってワイワイとしてあげれないのが申し訳ないですが、子ども達はしっかりと守ってくれています。遠足でもメリハリをつけた行動ができる子どもたちです。おうちの方が作ってくれたお弁当をおいしそうに食べていました。

遠足で思い出話

11時前に学校を出発して12時にカントリパークに到着しました。3キロ弱の道のりをクラスごと歩きました。ここ2年は遠足はできず、その以前も雨天等でできなかった子どもたちもいて「いつ行ったかな?」と考え込む子ども達もいるほどの久しぶりの「遠足」だったようです。

5年生を先頭に1年生、2年生、3年生、4年生と続き約1時間でカントリーパークに6年生に先行して到着し、最後に到着した6年生を大きな拍手で迎えました。

6年生は歩きながら「1年生でドングリを使った工作したよね」「私、ドングリ忘れて家に取りに帰った」などの思い出話をしながら歩いていました。みんなで一緒に歩きながら、いろいろな思い出話ができるのも遠足の楽しみの一つかもしれません。

6年生への感謝の会

お別れ遠足に行く前の2時間を使って、6年生と各学年の感謝の会(お別れの会)を運動場で行いました。

6年生は、それぞれの学年がこの日のために、こっそりと準備をしてきた一人ひとりのメッセージや感謝の?!出し物などを見て楽しみました。

1年生のかわいい踊りに6年生も笑顔になり一緒に踊ったり、2年生からの色とりどりのスカーフでエールを送ってもらったり、3年生の6年生にエールを送る「マツケンサンバ」で一緒に持ち上がったり、4年生の「カーリング劇」や6年生との思い出の語りに聞き入り、5年生は6年生を送るためにプロジェクトチームを立ち上げ準備をしてきた「この人だれでしょう」クイズや卒業式漫才(のちほど詳しく紹介予定)で6年生の爆笑をさらったりと、それぞれの学年とのたのしい会となりました。

足どり軽く!

今日は、お別れ遠足です。目的地は近くの県農業公園(カントリーパーク)お別れ遠足です。遠足前の1・2時間目は、運動場で各学年から6年生への感謝の気持ちを伝える会を開きます。感染対策をとりながらですが、2年ぶりの遠足とあって登校してくる子どもたちの足どりもいつもより軽く明るく感じます。

しかし、感染予防のため急きょ参加できなくなった子どもたちも多くいて、とても心苦しく思います。一日も早く子どもたち全員で笑顔で活動できる日がくることを願うばかりです。

青年海外協力隊

6年1組の社会科の授業が行われていて、米澤教頭先生がゲストティーチャーとして招かれていました。学習内容は、「世界の未来と日本の役割」で国際協力の内容でした。

米澤教頭先生が30歳代のころに青年海外協力隊(JICA)として、アフリカのジンバブエ共和国に派遣されて、小学校で教えていた際の話をされていました。協力隊に参加したいと思った動機やジンバブエの学校の様子や生活などを話されたそうで、途中からの参観でしたが、子ども達の質問が止まらないほど興味深々の6年生でした。

インターネットなど様々なメディアで海外の事を知っている子ども達ですが、直接、体験された米澤先生の話に目をかがやせていました。

うれしさ&さみしさ

6年生が進めている卒業プロジェクト。今日の3時間目、校内の清掃活動を行っていました。前回に引き続き、廊下、階段、図書室、特別教室、体育館、武道場、玄関、職員室のガラス窓や窓の桟、レールなど細かい部分まで清掃してくれていました。また、毎日の掃除では取り切れない1年間の使用で黒ずんできたトイレの床も洗剤を使って清掃をしてくれました。

他の学年は授業中ということもあり、もちろん「無言」、清掃しているガラスや床に一途に向き合っている姿を見ると、さすが6年生とその成長ぶりにうれしくなってきました。と同時に「無音」でシーンとした中、黙々と取り組んでくれている姿に、あとわずかで卒業していくんだな思うとさみしさもよぎってきました。

手塚治虫

5年生の国語で学習していた「手塚治虫」のまとめの学習が行われていました。5年生の廊下には図書室から関連図書として様々な人物の伝記も置かれています。

手塚治虫の作品は読まれた方も多いと思いますが、「鉄腕アトム」「火の鳥」「ブラックジャック」「ジャングル大帝」「リボンの騎士」「ブッダ」などなど少年・少女漫画を残された漫画家です。手塚治虫を知らない子どもたちも意外といたようで世代の違いを改めて感じましたが、子ども達は、今回、手塚治虫さんの生き方を通していろいろ考えたり、学んだことあったようです。

伝記に限らず、いろいろな先人(保護者の方々も含めて)の話を聞いたり読んだりすることで、生きるヒントをもらえることもあります。ご家庭でも夕食時や団らんの際などに保護者の方々のお話を子どもたちにされるのもいいかもしれません。