学校生活

Power spot(パワースポット)

保育園のお友だちをお招きして、一緒にさつまいもの苗植えをしました。

PTA役員さんが耕してくださって、3・4年生がマルチ貼りをして。

学校では長子(1番上のお兄さんお姉さん)の子に、保育園生の妹や弟が近づいて、ズボンや上着をひっぱったり、手を振ったり。

畝(うね)の間の歩きにくいところで「気を付けて」とか、やさしく声をかけてあげていたりにほっこり。

お兄さんお姉さんの顔を見せてくれました。

保育園の先生と、入学して1ケ月の1年生も、いっぱいお話をしたり。

お帰りの時も、ついていきそうな勢いで手をふっていました。

担当の3・4年生が、みんなで使った道具の片付けをして、終わりました。

秋の芋ほりも一緒にしようね。

28日(月)の熊日に、中原の方の肥後狂句がありました。

「わが村の パワースポット 保育園」

Happiness(幸せ)

「持続可能で幸せな南小国町に」

24日の午後、きよらホールに集まった町内教職員は、幸せ経済社会研究所の方の講演を聴かせていただきました。

町づくりの『お手伝い』をしているという講師の方は、「ないものはない」をキャッチコピーに経済が苦しい、少子化、廃校寸前の高校がある町に移住者やIターン者が増えた、島根県海士町のお手伝いもされたそうです。

その例はとてもわかりやすく、『自分の住む町をいい町にしていくのはだれなのか?』というのを問いかけられながら、レジリエンス(回復力 弾性力 復元力 元に戻るしなやかな力)のパワーときっかけと手順を詳しくお話しいただきました。

日本の市町村数1799のうち、人口3万人以下の市町村は954。それは日本の8%だけど、土地の面積は48%を占めている。

「その48%を守っているんですよ!」と言われたとき、昨日の町長さん・教育長さんのお話、遠足で押し戸石に行くときに、木漏れ日がきれいだった道、田植えの後の道具を洗っていた滝下の川、学校にグランドゴルフに来ている方の、ずらりと並んだ軽自動車、家で田植えやきゅうりの手伝いをした日記を読む担任の先生の笑顔・・・などなどが浮かび、中原の幸せを感じました。

学校の上の畑でグラジオラスを育てている地域の方から、「飾ってください。」とた~くさんいただきまして、実家がお花屋さんの先生が、きれいに数か所に分けて生けてくれました。

またまた幸せを感じました。

Resource(資源)

毎週水曜日の午後は研修日。

23日は町の教育研究会、全員市原小学校へ向かいました。

こんな日は子どもたちは下校です。修学旅行で顔見知りになった市原の少年団が、鬼山坂を自転車移動しているところとすれちがいました。

総会は教育長さんのお話から。

「35年間学校教育にかかわってきた中で、できなかったことがある。」とはじまり、

南小国町の課題を、あつく、詳しく。

わたしたちの教育活動(研究)が町(人)づくりと同じ方向に向かうこと、そして『明日の南小国町』を創ることにつながることを示唆してくださいました。

次に校長先生から全体構造・組織・数年後までの計画の説明があり、研修会が始まりました。

講師は町長さんです。

自己紹介は趣味や略歴、家族の紹介でした。(野菜・漬物作り・料理が上手なお母さん、面倒見のよいお姉さんたち、野球(ピッチャー)の上手なお兄さんの事は抜けていました・・・・!)

温泉のある小学校で育ち、高校や大学(海外旅行もですよね)で外の世界も経験したことから。

角度を変えて見る目線で、地元に戻って改めて、夏のひぐらしの鳴き声や、夜空の星、温泉、草原、川、小国杉、野焼き、大根、漬物、みそ、郷土料理、竹ぼうき・・・などの南小国の素晴らしい資源に気付き、見直したこと。

一緒に地元の産業をいかして、町を守っていこうとする人に出会ったことなどから、それらを仕事(町づくり)にいかしていることをお話しくださいました。

教育に期待することに『人としての魅力を磨く』『創造力や表現力を培う』『故郷をもっと知る』とあり、具体的には早速、役場の出前授業の年間計画がだされています。

南小国町の事をもっと知る町共通のプログラムと、南小国の各小中学校が、自分の学校だからこそ!できる体験学習などで伝統文化の継承をして、中原のブランド生かしてほしい。そうして、答えが一つというのは少ない社会で、自分を生かすことや、自分でものを考える力(創造力)、自分の考えをまとめたり、自分で判断したり、周りをまとめたりしていく能力を身につけた子どもを育てよう!と言われているのだと思いました。

お話を聴きながら、地つきうた、こんにゃくやみそづくり、おはぎ、にしめ、半干し大根のつけもの、きゅうり農家の辛子漬け、なば、ぜんまい、わらびとり、栗拾い、草笛、わらべうた、炭焼き、竹細工・・・・いろんな方、中原のじいちゃん ばあちゃん方のお顔もうかびました。

お話をありがとうございました。

mornin'(おはよう!)

登下校時を狙った犯罪が多くなり、知ったことですが、欧米の多くの国やフランスでは、小学生の登下校に保護者の同伴が義務付けられているのだそうです。

もし日本がそうなら、「一緒に歩く」は難しいから車になり、こうしてお花をいただくこともありませんね。

中原は毎朝、福嶌さんと、定期的に更生保護女性会の方が、校門で子どもたちを「おはよう!」と迎えてくれています。

寒い時期もいてくださいましたが、今年度もスタートしました。

(ありがとうございます。よろしくお願いします。)

Clean(そうじ)

先週の金曜日業間は、全員でボランティア活動(運動場の草取り)でした。

運動場の草とりは、朝ラン→朝ミーティング→草取り と、毎朝ちょっとずつ、みんなでしていることです。

今週の月曜日は、プール掃除をしました。

風が強かったので寒かったですが、み~んな本当に一生懸命がんばってくれました。

(体育服に水玉の汚れがついてしまい、お洗濯は大変だったと思います。すみません。)

高圧洗浄機も大活躍!

日常の掃除時間に、たった2人でひとつの教室そうじをしたり、長~い廊下を端から端まで汽車拭きしたりが日常の中原小の33名ですから、ボランティアもプール掃除もふつーに一生懸命でした。

Sunny(晴れ)

前日と当日までの雨で、心配されていましたが、晴れて、2つの運動会が開催されました。

南小国中学校体育大会

『限界への挑戦』

~力を合わせ、今、翔け~

4月の終わりごろから、3月に小学校を卒業した子どもたちも早朝練習とのことで、毎朝7時前に(小雨の日も)自転車のペダルをこいで中学校へ向かっていたのを見ていました。、

一生懸命走る顔や、元担任の先生に挨拶をする顔がキラッキラでした。

町内3つの小学校も、リレーで参加させていただきました。

5年生の時の集団宿泊学習や交流学習、6年生になって、先日の修学旅行を一緒に過ごした子どもたち。

すっかり顔見知りになっていて、待ち時間に思い出話をしたり、走る順番をたずねあったり。お世話になりました。

小国支援学校運動会

みんなで盛り上がる40周年

~がんばろう 未来へ進む大運動会~

月末には花の交流で中原小に来てくれる子どもたちが、担任の先生と一緒に徒競走していました。

スタートしてみんなの前を走るとき、ゴールのとき、大きな声援と拍手がいっぱいでした。

another one(おかわり)

毎月19日は食育の日。

今月は19日が土曜なので、18日に全校会食をしました。

中原小学校は給食センターと離れているので、1年生から「給食はどこから来てるの?」「だれが作っているの?」とたずねられていました。

そこで栄養教諭の先生をお招きしました。

先生はみんなに、給食を作っている調理の方の写真を見せて、説明してくれました。

昨日の給食でだしてもらった、ニンジンの蒸しパンを作る様子や、今日のハヤシライスのルーを、大きななべでつくっているところ。

汗だくでまぜているのがわかります。

それから栄養教諭の先生が給食に込める3つの思いをお話をして、一緒に給食を食べていただきました。

全員が残さずに食べてしまいました。

それに、いつもは少食な子が、はじめておかわりをしました!

どうもありがとうございました。

今年も7月には、保護者の方の試食会も実施予定です。

学校便りをアップしました。

ご覧ください。

Flower(花)

入学して約1ケ月がたった1年教室で、国語の発表会がありました。

『はなのみち 劇場版』

ついこのまえ教科書をもらった一年生が、お面を付けて、くま、りす、うさぎさんになりきって、覚えたせりふを発表してくれました。

一年生のおじいちゃんの俳句

『ともだちを 百人作れ 新入児』 南小国町広報「きよら」より

南小国町では、きよら人権デーがあります。

そのときに配られたヒマワリの種を植え、芽が出て、少し大きくなった苗をいただきましたので、1年生と2年生が植えました。

毎日水をあげています。

きよら人権デーがはじまったのは、ハンセン病のことを正しくみんなに知らせる という目的がありました。

情報量が少なかったり偏っていたりすると、少しまちがえてしまうことがありますね。

中原の子どもに、過去のことからの学びの機会の種をありがとうございます。

Peace(平和)

「登校中に拾いました!」と、四つ葉のクローバーをもらいました。

今日は何かいいことありそう!と思いながら一週間がスタート。

6年生のビッグイベント南小国町連合小学校の修学旅行がありました。

家族、先生、教育委員会の方に見送っていただいて。

雨の吉野ヶ里遺跡

佐賀県立宇宙科学館

雨の大浦天主堂 グラバー園

バックは真っ白ですが、その向こうには長崎の町・・・のはず。

雨上がりの出島

稲佐山観光ホテル

平和学習の入口 原爆資料館

講話

校長先生が紹介してくれた早崎さん。

いただいた名刺に『平和の原点は人間の痛みがわかる心を持つことです。』とあります。

講話の最後には「お父さん お母さん 周りの人にありがとうっていわなんよ。よ~く勉強して親に心配をかけないようにね。」

子どもの時の早崎猪之助さんのお話を聴きました。

決して薄れさせてはならない14歳の少年の記憶(事実)が、子どもたちの中に確かに刻まれました。

平和祈念像と平和集会

フィールドワーク

昨日の雨とうってかわって、とても強い日差しの下でした。

ルートを歩きながらこまめに水分をとるように声をかけると「水分をとるのが申し訳ないような気がする・・・。」と言う子もいました。

たくさんいろいろなことを教えてくれたガイドさん。

でも記念碑やモニュメントなどには題名だけとかで何も書かれていないところがありました。

「どうして何も書かれていないと思う?」とガイドさん。

子ども「・・・・?」

ガイドさん「意味は自分で考えるっていうことだよ。完璧な平和はありません。自分がどう思うか、どう行動するかです。

長崎にはそれを全世界へ訴える使命があると思い、この仕事をしています。おともだち、家族、お互いを思いやることの積み重ねが平和だよ」

最後は お土産の買い物

連合で、中原小の先生が担当校です。(職員事前打ち合わせ含めて)出発式から解散式まで担任の先生は『南小国の全小学校の先生』で、常に子どもの横についてとか、こまめに声かけとかはできません。

でも集合や整列、食事、部屋の過ごし方など、安心して、(いつもの通り、普段から当たり前のことをきちんとできる6年生です。)たのしくなかよくの中原小でした。

旅行会社の方、ドライバーさん、ガイドさん、各施設やホテルの方々にたいへんおせわになりました。ありがとうございました。

四つ葉のクローバーをもらって、特別何もいいことはありませんでした。

でも、いつも通りで、特に悪いことはなかった。

今ある幸せにきづかせてくれた四つ葉でした。

Safety(安全)

登下校中に先頭争いでけんかしたり、おいかけっこをしたり、拾い物をしたり、登校班長・副班長さんがみんなに気を配ってあるいたり。

中原小学校は、小さな学校ですが、統合せずに残してもらえているので、徒歩で登校することができています。(ありがたいです!)

朝ミーティングのときに、1年生がかぶっていた帽子に、かわいいお花がつけてありました。

「この花、どうしたと?」

とたずねると、登校班のお姉ちゃんが、通学中に摘んでさしてくれたのだそうでした。

しかし、ニュースでありましたように、小学生の痛ましい事故が発生しています。

学校でも指導をしていますが、ご家庭でも休日の帰りの時間・場所の約束や、学校の下校時間の確認など、これを機会に改めての話合いをお願いいたします。

5月13日14日は修学旅行です。(15日は6年生振替休業日)

2日間は年生の登校班長さんがいない班は、特に気を付けてください!

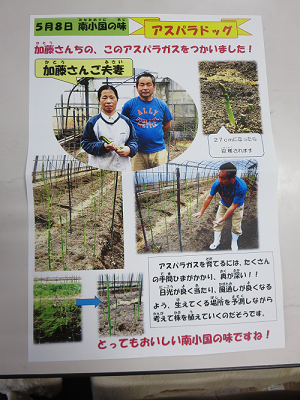

Dietary education(食育)

5月8日の給食は、『南小国町の味』アスパラドックでした。

アスパラガスを育てている方のところへ、栄養教諭が取材に行かれて作った写真資料と一緒に、給食が届きました。

「ふつうのアスパラは苦いけど、これはおいしいです!」

「サクサクする!」

「ながっ」

「緑のつくしみたい。」

なんて言いながらいただきました。

5月10日の給食に甘夏みかんがでました。

皮の薄いミカン類を食べることが多くなり、あまり自分でむいてたべたことがないですね。

低学年では、先生が外の皮のむき方、内側の皮のむき方を教えながら食べました。

うまくむけずに、実にたどりついたらあまり食べるところがなかったり、皮が残って苦みがあったり、ジュ~ジュ~吸ったり・・・。

とっても上手にむいていた子に理由を聞いたら、「お母さんの実家から送ってくるからよく食べます。」と。

給食でおなかがふくふくになるだけでなく、季節や各地のいろんな味に出会ったり、食べ方を経験をしたり、ありがたい勉強の機会です。

今年度から、子どもたちの給食費は、南小国町が半額補助くださっています。

Books(図書)

絵本作家のかこさとしさんが亡くなりました。

中原小学校図書室にも、何冊もかこさんの本があります。

かこさんが生前インタビューで、子ども達へのメッセージを語られていました。

「だれにも次の未来を開拓していく力がある。

今よりも美しく、健やかに、賢く 子どもたちにがんばってほしい。」

中原小学校の校訓 ゆたかに かしこく たくましく と少し似ています。

1年生が学校中をまわって探検をし、図書室のことも調べていました。

新鮮な1年生の目に『パソコン』とまったようで描きとめてあり、発表会で報告し合っていました。

質問がでます。

子1「どうして図書室にパソコンがあるんですか?」

子2「本を買うんじゃないと?」

図書の先生が本の管理をするパソコンですよ。(ふふっ)

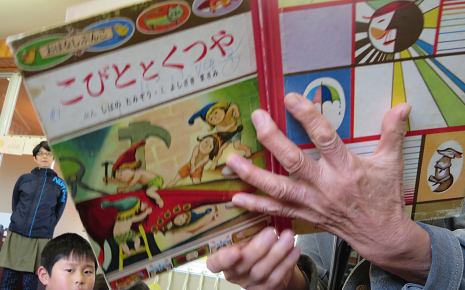

今年も『読み聞かせ』が始まりました。

「どの本にしようか迷いましたけど。」と言いながら、1・2年生のために選んでくださった本は、お子さんが小さい時に読んであげたという『こびととくつや』でした。

読み聞かせをしながら、お子さんが小さかった時のことを思い出したりも。

3・4・5・6年生の教室へ来てくださった方が手にしていたのは「本」ではなくて「ギター」でした。

5月10日ですが・・・と前置きをしながら3月9日の弾き語りです。

♪流れる季節の真ん中で

ふと日の長さを感じます

・・・・・・・・

新たな世界の入り口に立ち

気付いたことは一人じゃないってこと♪

中原小のオリジナル曲も制作中だとか。

ありがとうございました。

生活集会で『今月の読書目標冊数は各クラス100冊』と各学年発表していました。

昨年度もほぼ毎月達成しています。

Green(グリーン)

保護者の方が畑を耕してくださって、土がほくほくになりました。

(ありがとうございました。)

種や苗植えが行われています。

中原伝統の『緑の少年団』結団式がありました。

スカーフを巻いて、帽子をかぶって、緑の少年団に変身!

雨のため、今日の活動はできませんでしたが、花植えや畑のことだけではなく、これまでしてきた地区の清掃活動、ガードレールそうじ、中原の川の水を守ること、朝ボラで運動場の草取りをしていることなど、毎日自分たちがしていることや生活と、緑の少年団の活動、学校林のことなど、全部がつながっていることのお話がありました。

Clap 手をたたく

今年から新しくなった英語のカリキュラム。

5年生の英語の時間。

教室からリズムよく、楽しい声がいっぱい聞こえてきた5時間目。

授業の進行、次の指示とかも日本語はあまりないので、もしや担任そっくりのおひげの先生がおいでたのかな・・・?と思ったら、担任の先生がおひとりでした。

Dandelion たんぽぽ

朝早く、子どもを迎える準備に加え、この日は1時間目の国語の準備に時間をかけられていました。

なかばる学習 「な」んだろうは・・・

今日は、昨日の国語の時間に、個人がふりかえ「る」で書いたことを、先生が小さなボードにうつして板書にまとめていました。

1時間目の国語の授業はそこから。

昨日の「る」では、ちえ(問題とこたえ)のことをぼんやりしか理解できていなかった子も、きちんと「る」に書いて(表現して)いたことで、そのことをもとに、今日の授業で、実はそういうこともね!とみんなでもう一度たしかめることができました。

授業の準備で、この類の読み方の『技』におのずと気付ける・考える『心構え』を持たせているのですね。

先日一斉に行われた高学年のテストでは、問題の読み取りの量の多さや複雑さが話題になっていました。

高学年になってから!ではなく、低学年の先生の1コマ1コマの授業、その言葉のひとつひとつに高い意識(1人で読むときに、どんなことを読み取ることができるかの『ちえ』)が込められています。

授業の始めと終わりで、すごく変わっていた「る」の中身。

2年の支援に入っている先生が言っていました。

「今の国語も、研究授業みたいでしたね。」

MAY 5月

5月1日

朝ミーティングのテーマは「連休(前半)に楽しかったこと」

友だちとあそんだこと

親が自分の部屋をそうじしてくれたこと

ロアッソの体験にいったこと

買い物に行ったこと

しいたけの駒打ちの手伝いをしたこと

映画を観たこと

家族が帰省したこと

家族で食事をしたこと

はじめてバスケのシュートがきまったこと

ゆっくりすごしたこと

走ったこと・・・・などなど教えてくれました。

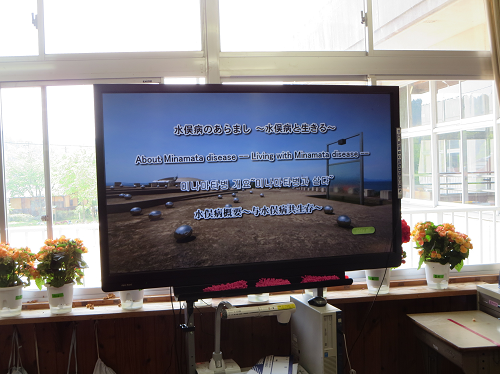

水俣病 公式確認から62年の5月1日。

水俣病被害者(患者)遺族代表の金子さんが、魚を取り、魚を食べる、ごく普通の生活で侵されていった家族のことを慰霊式で「祈り」の言葉にされていました。

その文の最後に「一番苦しんだ人が一番幸せになれる、その強い心をもって私たちは水俣病という宿命を使命に変え、困難に負けずに生きる姿で、人に勇気を与える人生を歩んでいきます。」とありました。

中原小学校5年生も、集団宿泊学習で会いに行く機会をいただいています。

事前学習がスタートしました。

6年生は、修学旅行で長崎へ行きます。

千羽鶴を、自分たちだけでなく、周りに人にも渡して折ってもらい、平和の祈りを一緒に届けようとしてくれています。

背中合わせで学習する複式の授業。

昨年、自分たちが水俣病の学習をしていたとき、背中側で6年生(現中1)が戦争のことを学習していて、メッセージを託されて鶴を折りました。

face 顔

4月の初めに撮った顔写真を、毎年、事務の先生が玄関ホールの大黒柱に貼っています。

今年もできあがりました!

どんな一日一日を経験して、一年後は33の『顔』がどう変わっているのか楽しみです。

お子様の顔、少しずつ一日一日変わっていきますね。(自分たちも・・・・・ううっ)

Happy Friday(ハッピーな金曜日)

先週の金曜日は歓迎遠足でした。

今週の金曜日(4月27日)はこいのぼりスケッチでした。

スクールバスの中では、歓迎遠足と同じで、縦割りペアでした。

到着してからみんなでぐるりと散策をしてから、描く場所をえらびました。

途中で『せどや』を歩いたり、川の水にさわったりも。

観光客の方から絵をのぞかれたり、焼き魚や杖立プリンに胃袋をつかまれそうになったり。

carp streamer

こいのぼりは、子どもたちの健やかな成長を願うものです。

慌ただしく過ぎた4月でしたが、ふりかえると一日一日は充実していました。

月の終わりの節目を感じながら。

Presentation(発表)

春の花を探して、写真を撮って、名前を調べて、文を考えて書いて、教室の友だちや先生たちに発表しました。

4年生です。

少人数の強みをいかしたかがやきの教室、みんなと一緒の教室、たてわり班や登校班、部活・・・・

これまでの担任の先生方のコツコツや、みんなとの他愛ないやり取り・・・・・・周りで起こるすべてが積み重なっての、新担任と目でカードをめくる合図をし合う意気の合った発表に、びっくりと感動でした。