学校生活

Natural(自然)

① うめ

1年生が、教室で昨日何をしたかの発表で「3人も梅ちぎりをしたことを発表したんですよ。」と廊下を通りすがりに教えてくれる担任の先生が「中原って本当にいいところですよね!」と。

学校でも前に1.2年生が教室の前の梅の実をちぎって、梅ジュースを作っていましたね。

今年の出来は?どんな具合かな。

② 「しか」

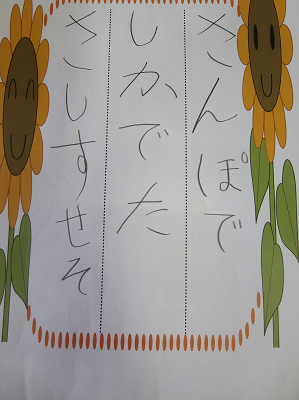

1年生が、おぼえたてのひらがなで、こんな実話の句を作りました。

『さんぽで しかでた さしすせそ』

③ おはな

朝、学校に飾ってください、と1年生のおじいちゃんが玄関に置いてくれていました。

④ いちご

たくさんもらったからどうぞ と近くの畑の方からいただいたいちご。(ありがとうございました。)

Walk(歩く)

登校を見守りしてくださる方の、熊日への投稿がありました。

『三人の 小学生を見送りて 畦道帰る せせらぎの音と』

登下校している子どもたちの事を句にしてくださっています。

(いつもあたたかい見送りを、ありがとうございます。)

畦道のオタマジャクシをつかまえたり、

(おたまじゃくしは写真がありませんのでこれで!)

毎日いくつもの四つ葉を探したり、

こりゃまた珍しい、4つ目の葉っぱが小さいね。

バッタもいた!

かたつむりもいた!

登校して教室でケースに入れながら

「三匹なら三角関係やん!」

10歳以下の世界も、けっこうシビアざます!!

P.E(体育)

朝ランです。

運動場に、小さな草がもじゃもじゃとはえてくるので、たびたび、かわるがわる、先生方が運動場を車に金属のをくっつけて、きれいにならしてくれています。

おかげで気持ちよく朝ランです。

昨日の帰りに、ならしてくれたのは君かな?

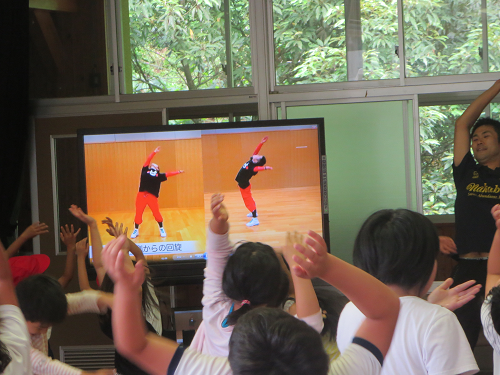

業間体育は、今年も大村詠一さんのくまモン体操DVDを見て一緒に!です。

天候や気温によって、1日の間でもできる時とできないときがありますが、体育の授業で水泳も始まりました。

First time(はじめて 経験)

5.6年生はタブレットは日常的に。

写真はが5,6年社会。

各自で調べてまとめて全員が順番にプレゼン。

先生が板書にまとめ、それをノートに書き留める流れです。

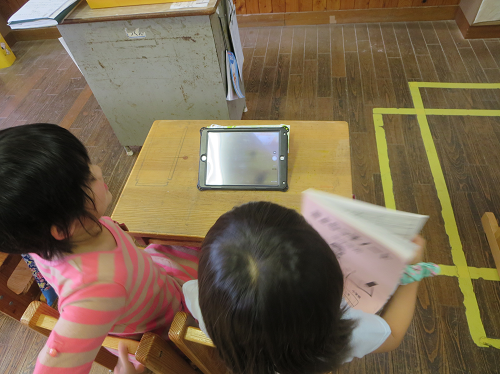

3.4年生も理科や社会でよく使っているタブレットですが、2年生も。

ロイロノートをはじめて使ってみました。

相手のいいところを伝えるというのを、「紙に書いて」とか「発表する」とかもありますが、今回は、『お互いのいいところを、タブレットのカメラをつかって伝える』でした。

機器を使う練習がメインかな?と思っていたけど、機器をうまいとこ利用して。

授業後、担任と支援の先生がふたりでタブレットを片づけながら、「録画したのを見て、ほめられて。子どもたち、うれしそうだったね。」「こういうのもいいですね。」と話していました。

3年生 習字

4年生がすいすい自分のペースで書くのを背中に見ながら、三年生が「二」を書きました。

始筆 終筆・・ 大筆 小筆・・ 墨汁 すずり・・・

どれもういういしいタッチに見ている側はドギマギ・・・

時間の終わりには、筆と一緒に手と顔も洗うことになりました。(パシャパシャ)Expert(名人)

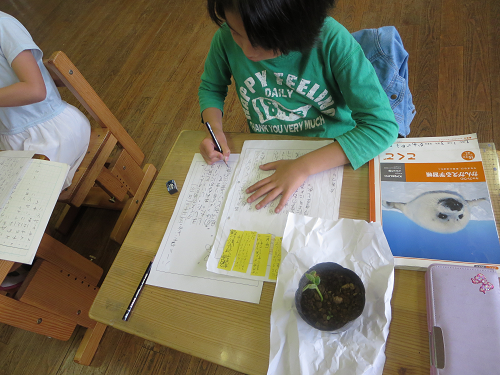

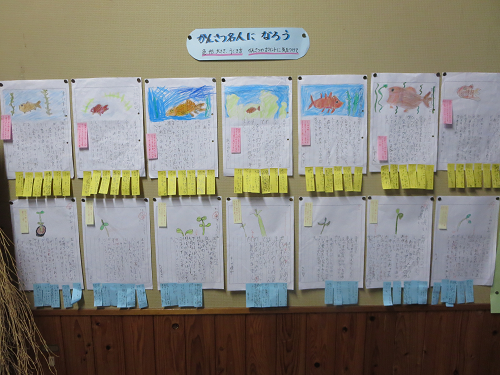

玄関ホールの金魚鉢でひとり暮らしをしている金魚さんを、2年生が視点をもって観察し、文を書いていました。

金魚の次は、自分の植えた枝豆の苗が成長している途中の記事を、今度は金魚の時の視点をいかして、自分で書きました。

2年生の『かんさつ名人』です。

かんさつの視点 書きとめる技が、ステップアップ!

かんさつ名人を、お互いに読み合って、コメントを付箋紙に書いて交換します。

低学年の今の気づきや積み重ねが、上の学年になってからの力につながることを意識しての取組です。

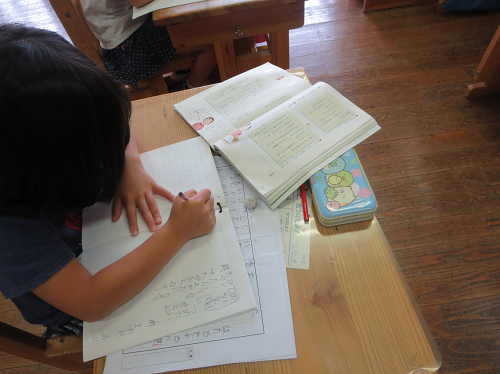

わからないことば 初めて知ったことば を書いておく専用「こくごのたからばこ」ノートです。

机の右フックにいつもかかっていて、はじめてのことばが登場したら、さっと開いて、言葉と意味を書き込みます。

毎日少しずつです。

Sunday(日曜日)

10日は日曜日でしたが、おうちの方にはお弁当を作るために早起きをしていただくことになったと思います。

食事の時間に各教室で「お弁当うれしいひとぉ~?」とたずねると、(毎日の給食もあんなにうれしそうに、たぁくさん食べているのに)みんなサッ!と手を挙げていました。

朝のけっこう早い時間から「おなかすいた。」「早弁してみたい!」とか言う子もいましたよ。(おうちの方、どうもありがとうございました。)

エネルギー満タンになったら、ふれあい授業参観のはじまりです。

1・2年生は、心と体の親子体力テスト

体育でしたスポーツテストのいくつかと、スキンシップしながらの項目をおうちの方と一緒に。

最後にまとめで、我が子のいいところを五七五で作って発表しました。

今日あたり筋肉痛にはなりませんでしたか?

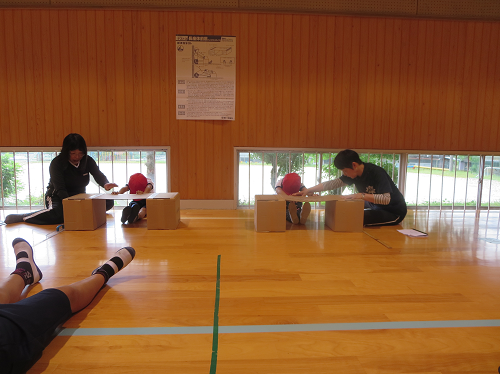

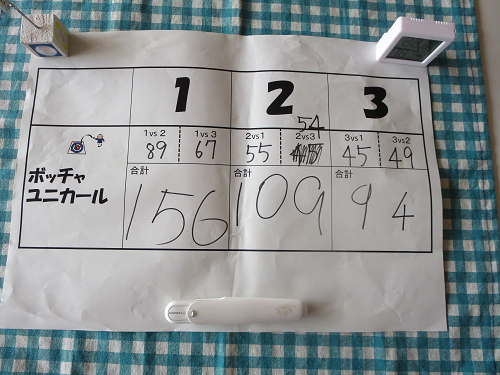

3.4年生はボッチャ

子どもたちは先日の小国支援学校のおともだちとの交流で、初めてしました。

簡単で、おもしろかったから、今度はおうちの方と一緒にしました。

ねらいをさだめて!!!思うところにはなかなかいかず、一投ごとに歓声がおこっていました。

5.6年生はバルバレー

ニュースポーツです。

トリッキーな動きをする、風船にカバーをかけたボールを、チームのメンバー全員がさわってから相手のチームに返します。

終わったときに保護者の方は汗をかかれていて、「いい運動した!」と言われていました。

みんなで学校をきれいにしました。

窓拭き

ビーバー(草刈機)を持ってきていただいて。

(おうちから道具を持ってきてくださっての)クモの巣とり

いたんでいた砂場の木枠の交換

後援会の方と保護者の方と校長先生 計17名は、学校林の点検と下草刈りをしてくださいました。

学校林は後援会のもので、中原小学校の子どもたちに『教科書ワーク』などを。

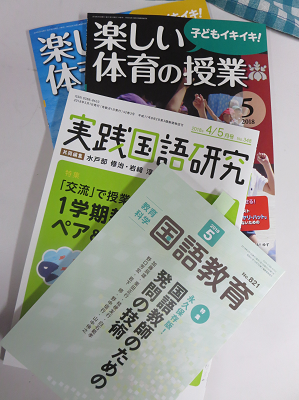

職員用にも本を定期購入していただいています。

ありがとうございます。

Book(本)

校内童話発表会の本選び、練習がすすんでいるところですね。

6月の生活集会 校長先生のお話は、電子黒板の画面をよく見て、お話もよく聞いておくと後のクイズに答えられる「読書について」でした。

読書は、記憶力や集中力を高めたり、イライラを落ち着かせたりするよ!と教えてくれました。

子どもが思わず、また自然に本を読むことができるように・・・学校ではこんな橋渡しもしています。

〇読み聞かせ

毎月四つ葉のクローバーさんにおいでいただいています。

7日は保育園の先生が「つもりやもり」を読んでくださいました。

〇図書室の模様替え

5.6年生ご愛用のソファーが、リニューアルしました。

〇すきま時間

給食の配ぜんを待つ間に本を読むのは全クラスですが、他にも、放課後にちょいとできたすきま時間に、たくさんならべている担任の先生の本の棚から一冊を、電子黒板読み聞かせなどなど!

〇生活目標とセットで読書の記録

Encounter(出会い)

3日~5日に集団宿泊学習に行っていた5年生は、6日が振替休業日で、7日に登校でした。

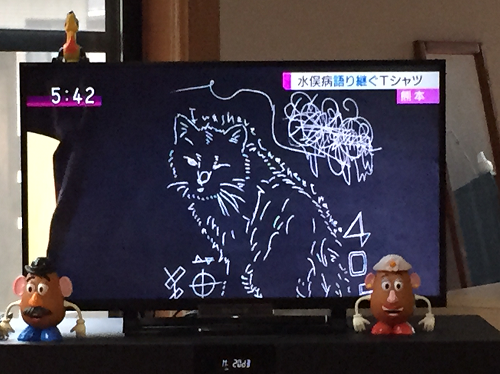

水俣病のことについて話してくださる、語り部さんと出合いました。

小さい時からのお話を聴かせてもらったことを、メモを見ながら、4人で出し合い新聞作りをしています。

お話をしてもらったあと、趣味(車大好き)の話題でも盛り上がったそうです。

人と人の距離が近くなるということは、当事者ではないけれど、自分のこととして考えることができるようになることではないかと思います。

本当のことを伝えていきたいとTシャツを作っている人のことがテレビで流れていました。

「歴史を知ってこそ 覚悟をもって 命は大事なんだよと本当に言える」と。

Swimming(水泳)

梅雨入りして、お天気を心配しながらでしたが、予定通りに7日にプール開きができました。

水温は23度。

ガクガクと震えて、プールサイドにあがりたがる子もいれば、キャハハハハッと、ス~イスイ泳ぐ子も。

(水着の下に、もう一枚着ているわたくしもキャハハハハッ!)

朝ミーティングのお題「今日の楽しみなこと」では、「帰ってのんびりすること」「警視庁捜査一課長を見ること」「キャプテン翼を見ること」「給食のきんぴらバーガー」などと並んで「6年生にプールでおんぶしてもらうことです。」「新しい水着で泳ぐことです。」と発表した子もにこにこでした。

June(6月)②

食育月間。

今月に限らず、毎日が食育月間のような、愛情いっぱいの南小国町の給食です。

子どもも先生も、給食は一日の大切な時間です。(いつもありがとうございます。)

6月5日 ミルクパンでアート。

6月6日から12日は歯によいメニューです。

7日の献立は「きんぴらバーガー」

歯によい栄養&カミカミメニューで、その上、パン∔きんぴら∔チーズ∔のりの組み合わせが、とってもおいしいんです!

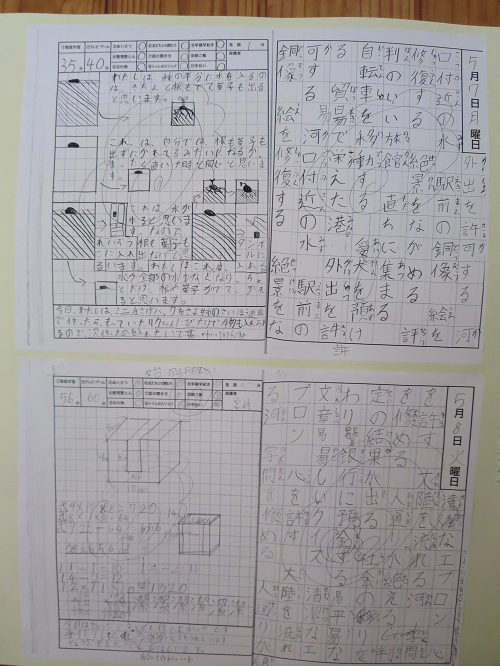

毎日毎日、宿題で日記(五七五タイトルとA4表裏)を書いているクラス。(すごいでしょ!!)

担任の先生が夕方、職員室で赤ペン先生しながらいくつか音読してくれます。

「みそしるを 2人でつくった たのしいな」

今日のあさ、早くおきました。

一ばん目はばあばで、二ばん目はわたしでした。

キッチンに行ったら、おみそしるを、火でいりこをたぎらせていたので、わたしはれいぞうこからとうふをだして、てきとううにきって、あげもきりました。

するとばあばが、「小さくなんかいも、つよくしないでいいよ。」とうしろから言ってくれました。

そしてやってみたら、かんたんで、きりやすかったです。

さいごにわたしがみそを入れて、あじみをしました。

おいしくて、ちょうどよかったです。

またお手伝いをやりたいと思います。

いつもばあばとママはこんなことをしているから、たいへんだなとおもいました。

担任は「えらいね。早起きするとこんな素敵なべんきょうもできるんだね。」と赤ペンを入れていました。

県の朝ごはんキャンペーンで標語募集をしています。どうぞよろしくお願い致します。

June(6月)①

熊本県は、いじめを許さない学校を目指して、6月を「心のきずなを深める月間」としています。

6月1日 3.4年教室 朝の会で決めた学級目標に、「ともだちの思いを知ろう」とありました。

校長先生のお話は毎回「いのち」のことがあります。

水曜日の一斉下校のときは、帰り道で知らない人に声をかけられたときどうする?について。

プール開きでは、いのちを守るための水泳のお話がありました。

相次ぐ「いじめ」による自死。

子どもたちが「いのち」に代えて訴えていることに向き合わねば。

南小国町でも小中学校いじめ防止対策委員会で高学年が中学校と一緒に、子どもリーダー会議をしています。

学校便りをアップしました。

ご覧ください。

Paperless(ペーパーレス)

水曜日の午後に職員校内研修をしています。

年間の研究テーマを話し合ったり、校内や町で共通で取り組むことを確認したり、年度初めの研修を受けた各担当者が報道をしたり。

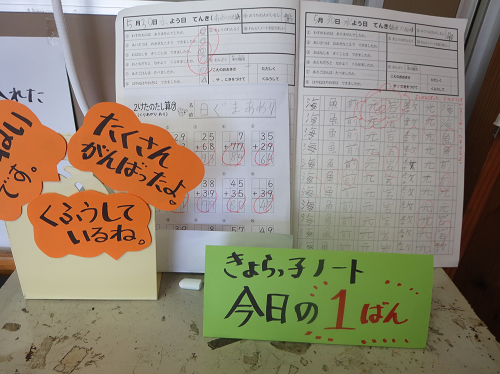

○きよらっこノート

○話し合いは3人組

○ペーパーレス(会議で紙を使わない)で、事前に担当者がロイロノートに入れた、学力調査の分析や、県教育委員会からの『授業検証改善サイクルの確立』を見たりして、授業づくりの話し合いをしました。

紙の資料はモノクロ、グラフの小さい文字はつぶれたりしますが、今回のタブレット資料はカラーで、グラフがとてもわかりやすく、ロイロノートの使い方もあわせての研修ができました。

・・・・何よりも良かったのは、人気の拡大鏡○ヅ○ルーペみたいに、大事なところをくっきり大きくして見ることができるところだったかも(!?)

Cabbage(キャベツ)

1年生のおうちの方から、キャベツの苗をいただきました。

さっそく1年生が植木鉢に移してお水やりをしました。

「先生がキャベツのたれを持ってくるからね、一緒に食べようね!」と言いながら。

(うまく育つといいけど・・・・。)

4年生も分けてもらいました。理科の学習で使わせていただくのです・・・すでにキャベツのたれなしで、だれかがもぐもぐ!!!!

Support(応援)②

全校でのスポーツテストは3.4時間目まで。

1・2年生は、力を出し尽くしました!やりきったね!!

(教室に戻りました。着替えなくてはいけないけど・・・すぐは動けないみたいです。)

1.2年生のシャトルランで、おいでおいでしてくれていた5.6年生。

4時間目、体育で今度は5.6年生がシャトルランをしていました。

♪ドーレーミーファーソーラーシードー♪

これが流れる間に走り、両はしっこの壁にタッチするのですが、はじめはゆっくり、どんどんペースがはやくなる、何回タッチできるかです。

ゆっくりのペースの時から、「OK!」「いいね!」「GOGO!」

つまずいたり、すべったりしても「大丈夫!」「貯金がある」「いける。」

ちょっときつい顔が見えてきたら「あと2回で20だ!」「間に合う!!」「がまん!」「○○○(なまえ)!負けない!」

(え?間に合わなそうだったでしょ?と思う子もまたまた力が出ていたね。)

息が荒くなってきます。「今、一回きついところ!」「次の目標を立てるんだ!」「ペースアップ!」・・・・

先生が回数を言ったら、そこで終わり。

遅れたから・・と自分で勝手にやめたりはしませんでした。

何回走ったとかの結果よりその態度を、担任の先生はすばらしい!と言っていました。

(1・2年生の時も一緒に横を走って声をかけていましたが)先生が100回の間、ず~っと声かけをしていました。Support(応援)①

5月30日(水)2.3時間目にスポーツテストがありました。

朝ランとミーティングは、運動場にひいてある50Mやソフトボール投げのラインをふまないように気を付けながら。

朝ミーティングのお題「今日楽しみなこと」に「スポーツテスト」と発表した子や先生は何人もいましたね。

朝の会で決める今日のめあても、3.4年生は、スポーツテストで自分の力を出す でした。

50M走

立ちはばとび

ソフトボール投げ

上体おこし

反復横とび

長座体前屈

シャトルラン

スポーツテストは全校でします。

低学年と高学年がペアのグループです。

手を引いて次々の場所に連れてまわってもらったり、やり方をアドバイスをしてもらったり。

種目だけでなく、集合や整列やあいさつなども、スポーツテストの終わりの時は、とても気持ちよくできるようになりました。

シャトルランは、1.2年生だけしました。

体育館に響く大きな声で応援しました。

お兄さんお姉さんのおいでおいで!に、練習の時よりとてもよい結果がでていました。

Mom(お母さん)

5月29日(火)午後、きよらホールで、小国郷人権教育研究協議会学習会がありました。「同和」教育、人権教育へと向かわせてくれた人々との出会いのお話をしてくださった先生(講師)は、18年間 元宮原小学校(小国小学校)に勤務されていた方でした。

(当時、中原小学校にも、ギター片手に講演においでくださったこともありました。)

この春学校現場を退職された講師が、初任の学校に行くときお母さんは、息子(講師)の事を大事に思ってこその情報やアドバイスをあげました。

息子はお母さんが差別をしていることが許せず、たくさん言い合いをしたのだそうでした。

お母さんがまわりから言い聞かされただけのことが、大好きなお母さんをそうさせていたことを、出会った子どもたち、水俣の杉本栄子さん、たまたま読んだお手紙(実はお母さんが若いころ、当時の厳しい時代に、分けへだてせず受け入れていたやさし姿を知る)などから、母にそう言わせていたもの、人と人を遠ざけていたものが見え、もっとたくさん話しておけばよかった・・・「みなさん、自分の家族とたくさんお話をしておいてください。」と目をまっ赤にしがらに話してくれました。

『本当の事を知る』ということは、とても大切なことです。

本当のことを知れば、興味本位、あるいは自分本位で物事を人に伝えることはないでしょう。

『知ること』を人任せにして、自分で知ろう、気付こう としていないと、ひどい言葉をかけたり態度をとったりするようになるのです。

『正しいことを伝える』それは誰にでもできる取組なのです。

(生前の杉本栄子さんのメッセージ)

5年生が、日曜日から集団宿泊学習に行きます。

Twenty one(21)

5月29日(火)の2.3時間目に、花の交流をしました。

小国支援学校と中原小学校の花の交流は21年続いています。

前日(28日)の業間に、班ごとにプランター準備と、来てくれるお友だちの名まえやすきなことを確認しました。

当日は、はじめの会→花うえ→ボッチャ→おわりの会 という流れでした。

『ボッチャ』はカーリングに少し似ています。

みんな初めてしたのですが、ボール(?)を投げる子はもちろん、周りで見ている人も一緒に楽しくなるスポーツでした。

21年前のはじまりのとき、そしてその間に、中原小と小国支援学校におつとめくださった先生方、続けてくださってありがとうございます。

(この交流が始まった時、苗をくれていた(湯田の)方)の曾孫が、一年生になりました。)

life(いのち)

25日金曜日の業間は、地震避難訓練をしました。

みんなが避難をして集合した時に、係の先生と教頭先生のおはなしがありました。

自分の「いのち」を守るのは自分であることと、避難は「おちてこない」「うごいてこない」「たおれてこない」ところに。

そして、普段から自分のものを整理整頓しておくと、放送をしずかにきくことなどを、確認しました。

最後に感想を発表してくれた児童の感想が、今日の避難訓練を『まとめ』てくれるような内容でした。

Volume up(ボリュームアップ)

今日楽しみなこと

25日金曜日、朝ミーティングのお題は「今日楽しみなこと」でした。

なんだかいつもより、みんなの声が大きくなっていました。

楽しみなことは、学校のことを言う子(先生)もいたし、おうちに帰ってからのことを言う子(先生)もいました。

図工 英語 体育 給食(手作りお茶ふりかけ)部活・・・

おうちに帰ってから編では宿題 宿題の後に遊ぶ ピアノ テレビ などでした。

現在、H28年熊本地震にかかる児童の心のケアアンケート実施をしています。

最後の質問に「学校では楽しいことがいっぱいある」という質問に、「ひじょうにある」にマルがたくさんついていました。