学校生活

まとめの発表 記念日

きらきらひかる 一座

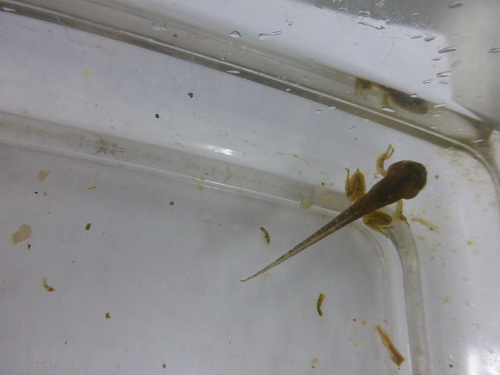

河津製材所見学の帰りに、二匹のおたまじゃくしを連れて帰った2年生。

毎日お世話をして観察させてもらっていました。

カエルになったので、先週田んぼに返しました。

その田んぼを横目に見ながら『きらきらひかる』一座は、保育園へ。

スイミーの学習を終えたので、総括として保育園のみんなにも発表するためです。

『思わず!考える授業』づくりに学校訪問でも指導主事の先生からたくさんおほめをいただき、もっと周りの先生にもひろげてくださいと言われていました。

シナリオ・演技指導はいりません。みんなの頭の中にはいっています。

保育園へ行く前に、1年生の前でも発表しました。

1年生は見てすぐから、自分たちも!発表にいきたくなっていました。

エンジョイ 一座

学校訪問の時5.6年生は表現運動でアクティブワールドをつくっていました。

休み時間の移動、コンテナ室に給食をとりに来た時、階段をのぼりながら・・・などよく見ているとコンビなどでダンスをしています。

指導計画 第4時 まとめです。

ちょー気持ちいい 記念日

水泳五輪のあの方のコメントですが、この時期、プールに入っただけでも気持ちいいですね。

でも、とってもうれしいことが起こると、ちょー気持ちよくなります。

水泳が終わって、教室に戻るとき、1.2年生は毎日職員室の前で「先生!今日はこれができました!」と、次々にうれしいことを伝えて行きます。

3.4.5.6.年生は体育も部活動も合同で練習しています。

フォームがみるみるきれいになる子、クロールのタイムが10秒も縮まる子、長い距離が泳げるようになる子・・・

5.6年生が、3.4年生が上手になるのを手伝う。

新しい経験や学習の成果がそこ数時間で見えて、1・2年生みたいに報告はしませんが、1回1回の練習の成果をとても感じます。

自然に拍手や「やったね!」「すげえ!」が聞こえます。

18日は5.6年町の合同学習で水泳記録会。

23日は郡市水泳記録会。

夏休みになったらプール開放があります。保護者の方には監視でお世話になります。

せみの声記念日

あら?

いつからせみの声聞こえていたかしら?と思った7月10日(火)

2時間目に校内童話発表会がありました。

低学年と高学年に分かれて、各クラスから2名ずつの代表が発表しました。

高学年は「平和」関連の内容が多く、「さすが。いい内容の本を選んでもいましたね。」と感想が聞こえていました。

最後に校長先生から、童話発表のポイントについての説明がありました。

低学年ははじめて参加の1年生に担任から「予選で全員が本を覚えて発表できました。みんなはクラス目標をひとつ達成したね。」と、(4月はじめのころは朝ミーティングでは、声が出せなかった1年生が)これまでこつこつがんばって覚えたこと ひとつ乗り越えてがんばれたことに、心からの拍手を送っていました。

教頭先生からは「登場する人の声をかえているのが上手でした。」とか「毎年代表をがんばっているね!」など発表したひとりひとりに、「すごかったよ!」というところを伝えてくれました。

7月11日(水)

これから週に1回、新しい司書の先生がおいでることになりました。

はじめまして!の紹介をした時に先生がごあいさつで、

「今日、はじめて中原小学校の図書館に入りました。乱れているところや、破れている本とかが少なくて、みんなが本をたいせつにしていることがわかりました。」と言ってくれました。

これまでずっと、すきま時間ごとに、こまめに本の購入や分類、整理などをしてくれている図書担当の先生、担任の先生達、こどもたちの意識が、図書館に表れていたんだな・・・とうれしくなりました。

7月12日(木)のぷくぷくタイム前には、図書の先生から、本のマナーについてのお話がありました。

「かりた本は もとの場所に もどしましょう。」と。

サラダ記念日

タイトルシリーズ

た~だつけていたタイトル。昨年度の途中からは手話指文字→点字→英単語とかえてきました。

新しくします。

一日一日が大切な日なんだ という作者の気持ちがこもった俳句がうまれた日 7月6日「サラダ記念日」にちなんで、記念日シリーズで。

7月6日(金)

南小国町教育委員会の依頼で、阿蘇教育事務所の先生方が来訪、朝からまる一日一緒にいてくださいました。

学校経営の根っこのところ、子どもや先生のこと、全部のクラスの授業、休み時間、給食、一斉下校、校舎などをみてくださいました。

先生方は、子どもたちのさわやかな朝の挨拶、きれいに並んだ長靴、整理された遊び道具など、日常、子どもにとって『あたり前』になっていることに、気づいてくださっていました。

給食も食べていただきましたが、裏方はなにぶん人数不足・・・机の移動や配膳は教育長さん、委員会の方々にもお手伝いいただきました。(ありがとうございました。)

「先生たちはお昼から何するんですか?」

午前中授業で帰る子どもにたずねられました。

先生たちはね・・・

分科会では、参観いただいた授業の事後研究会と、それと別に、PTA役員さんが参加くださっての地域学校共同活動部会もありました。

ファシリテーターにはついこの前まで本校に、そして学校からすぐそこ!!の先生ですが、はじまりはサイコロトークで自己紹介されていました。

全体会では、学校の教育目標に向けてのこと、管理の事、学力向上のためのことなどについてご指導いただきました。

中でも授業力向上についての資料は、前にカラー版リーフレットで見ていましたが、その中から特に!と切り取られたグラフ、中原小での授業様子を入れた実際の写真での解説、5つの重点の中からさらに絞られた拡大文字は、改善や充実が迫られているのをビリッと感じました。

81歳で終演を迎えた歌丸師匠は「ほめる人間は敵と思え。教えてくれる人、注意してくれる人は味方と思え。」と言っていました。

たくさん準備をしてご指導くださった阿蘇教育事務所の方々、南小国町教育委員会の方々、PTA役員の方々、どうもありがとうございました。

(七夕イヴ。笹の葉ようにふせん紙の付いた書類を片付けながら。)

the last(最後)

主人公の名前はスイミー。

暗い海の底で、きょうだいが食べられる場面2と、クラゲやいせえびたちが見えた場面3で、スイミーの気持ちがどんなふうに変わったのかを調べる研究授業でした。

気持ちの変化を探す『手がかり』が先生の発問・指示・説明(指導言)に。

今年の研究はこれを工夫すること。

変化の『証拠』を自分で、またペアやグループで少しずつ見つけ、気持ちカード(前時は真っ青だった)が、少しピンクに、そのピンクはどのくらい?どんな様子?を、日々の日記や、新しいことばに出会ったら書き込むノート、きよらっこノートなどなどの積み重ねをいかしながら文字にしました。

単式2年のクラスですが、その日の学習リーダーが、本を読むことやノートに写すことをリードします。

先を見通して、複式で間接指導時の学びを身に着けておくためです。

もしかしかたら使うかもしれないから・・・と(常にそうですけど)引き出しにはたくさんの拡大した資料やカードを準備していました。

「子どもたちが落ち着いていますね。」

参観の先生たちは、みんな職員室の2年担任を見てきています。

こつこつ、(ブツブツ何か言ったりもしながら)楽しみながら、いつもあれこれ授業準備されている先生。

ここは絶対!と許せないところをもって、愛情深く子どもたちに向かう先生。

授業を終えた先生は放課後「研究授業が終わった。」と、言いながらいつもと変わらず手書きのお便りを書いていました。

Book(本)

7月5日(木)

朝からとってもこころがホワッとあたたかくなったのは、けっこうな距離を歩いてくる子どもから、登校したときにもらった、ぬぎたての蛇の抜け殻のご利益かも・・・。

全校の校内童話会を次週に控え、各教室で練習や発表会が行われています。

こんなふうに読むといいね!というモデルの姿を学校で見せていただけることを、ありがたいなと思います。

四つ葉のクローバーさんの読み聞かせ。

低学年は、1年生のおばあちゃんです。

主人公はカエルさん。

子どもたちにはふつうの本みたいに読み聞かせしてくださいましたが、実はこれ、手作りでした。

おうちの前の田んぼに3年越しにきたカエルの卵のこと(実話)を、文も絵も自分で書いて一冊の本を作られ、それを読んでくださいました。

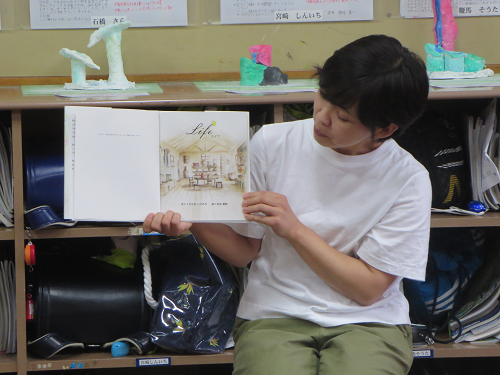

中・高学年は2、4年生のお母さんです。

「life」はお店の名前。

店員さんはいないけど、誰かが何かを置いていき、何かをもって帰るお店です。

悲しみに沈んでいたおばあさん、下を向いてる間も時が過ぎました。

この本のストーリーも挿絵も気に入って購入したというお母さんの、最後のページの読みが、耳に残りました。

5時間目前のぷくぷくうがいの時には、図書の先生が夏の本を紹介してくれました。

紹介の後すぐに、紹介した本に集まったり、「これも夏の本ではないですか?」と持ってきてくれたり・・・。紹介した先生が「もう、ほんっとにこの子達、うれしい~~~!」とほほ笑んでいました。

Truth(本当の事)

7月2日の熊日新聞に、入所の方がお祈りをしていた教会がなくなったことが掲載されていました。

その日はちょうど、南小国町の小学5年生が、合同で菊池恵楓園へ行く日でした。

帰ってきてから、ノートに書いたことをまとめたり、みんなで新聞にしています。

「あん」というどら焼き屋さんの映画があります。

ひとりの老女 徳江さんのつくるあんはとてもおいしくて、お店が繁盛しますが、こころない噂が、人やお店の運命を変えていくストーリーです。

まだむずかしいだろうから・・・、大きくなってから話せばいいだろう・・・とかで、触れなかったり、見ないまま通り過ぎたりしていることがあります。

南小国町の子どもは、小学5年生で必ず出会うことができます。

School news(学校便り)をアップしました。

Tasting(試食)

南小国町では、「まいたけ」が生産されており、6月20日の給食では南小国町の味で「まいたけカレー」をだしていただきました。

町では、そのまいたけの加工品「まいたけまんじゅう」も作られています。

お味見を!と農林課さんからいただきました。

「たくさん食べても具がまいたけだと罪悪感がないね。」

「おかずみたいな・・あ、おやきっぽくていいね。」

「高菜を混ぜてピリッときかせるのもいいかも!」なんてわいわい食レポしながらいただきました。

おもてなしにもよさそうな、南小国ならではの味、おごちそうになりました。

抗がん作用がある、食物繊維も多いと言われている、そんなまいたけの名前の由来は、まいたけ見つけた人があまりの嬉しさに舞い踊ることから、その名がつけられたとか。

まいたけの風味があって、歯ごたえがとてもよくて、おいしさにまいったけん・・・(いい加減にしなさい!失礼しました)

ALT(外国語指導助手)

ALT来校日。

5.6年生の授業は4月からでしたが、29日のEnglish Fridayは全教室の授業に入ってくださいました。

先生は自己紹介でご出身の国のことをくわしく写真を見せながら説明してくれました。

「熊本には有名な『馬刺し』や『からし蓮根』がありますね。わたしの生まれたところにも有名なものがあります。タバスコ、ざりがに、わに、ジャズなどです。」

『馬刺し!』

え?『からし蓮根!』

すみません・・・きっとこっちの『からし蓮根』ですよね、先生がおっしゃったのは・・・。

今日初めて授業を受けた子どもから、早速似顔絵のプレゼントをもらい、うれしそうに「それでは失礼します。ではまた!」と、上手な日本語で挨拶をして中学校へ戻られました。

The second(第2弾)

毎日の授業は少人数ですから、1時間1時間の子どもの発表回数は多いです。

おうちの方のご協力をいただいての音読や、毎朝必ず、朝ミーティングでの一人一人の発表の機会などは、その土台になっていると思います。

3カ月前、国語の教科書をもらって、読み始めた時はゆっくり一文字一文字ずつだった1年生が、第二弾の国語の発表会「おむすびころりん」をしてくれました。

読むだけでなく、効果音や歌、ダンス、小道具などもついていました。もちろん、発表のおかえしも。

発表できるということには、文字の獲得スキルだけでも、たくさんの段階を踏まねばなりません。

「春の花を探したよ」に次いで、「なかよし交流会に参加して」の感想発表を職員室、そして各教室でしてくれました。

今は先生と一緒にお話をしながら、文字を作文用紙に書いたものを発表しています。

でもいつか、自分の気持ちを出すことができるようになるため!!の発表なのです。

これまでの、ひとつひとつのことをいっぱい工夫して教えてくれた先生たちの応援が、作文用紙に詰まっています。

Work(仕事)

中原精肉店

保育園

下城商店

河津製材所

働く人のところ、行きたいところに行って、見学・質問させてもらっている2年生。

縫物をされている方のところを行った日は、針山の作り方を習い、一緒に作りました。

(はじめてでもできるように、ていねいな下準備をありがとうございました。)

毎週の時間割版とは別に、毎日発行の手書き学級通信(B4)を発行しています。

子どもをまんなかにして、日々のこと(授業の内容や子どもの様子、日記など)をおうちの方と学校、お友だちのおうちの方とも共有できます。

日常、学校からの発文書は、全部教頭先生にチェックをしてもらいます。

「パソコンだと間違えとかあるけど、先生の手書き通信の直しはほぼないね。毎日これを書かれてるのがすごいです。」と呟きながら黄色い付箋に感想のメッセージを付けてくれます。

今日おじゃまして作ってきた針山に、実際に針を刺してみて(ふふっ かわいい!)とにっこりしてから、またつづきを書き始めていました。

Appeal(訴えかける)

6月23日、沖縄糸満市摩文仁の平和記念公園で、沖縄戦で亡くなった20万人をしのぶ戦没者追悼式がありました。

日本の全体へ向け、73年前のことを通して「沖縄のこころ」を伝えるニュースを見た先生は、「沖縄の小さな子が手を合わせていたの。沖縄の人の問題?沖縄の子どもだけの事じゃないよね。」と言いながら朝の子どもを迎える準備をしていました。

(毎週月曜日、欠かさず生花を教室に飾っています。)

「今日はこれを読んであげるの。」と、

『すごいね、みんなの通学路』という本を国語の時間の始まりに読み聞かせしていました。

5・6年教室では、月曜日の恵楓園見学をひかえた5年生の事前学習と背中合わせに、

6年生が再び、修学旅行で出会った方の顔やお話を思い浮かべながら、「平和」のイメージマップ作りをしていました。

書き出されたワードを見て、5年生から渡ってきた先生が、6年生に問いかけます。

社会で起きていることと、自分の身近であっていることが少しつながっていないかな?

自分の価値観だけで見ていないかな?考えていないかな?隣の人はどう感じているかな?

意識した本のセレクト、問いかけに、子どもの意識が広げられています。

NIE(新聞を教材として活用)

(Newspaperin Education)

① NIE その1 きよらの郷の教育

きよらの郷の宝物のひとつ 「露天ふろの日」(6.26)に、町内3.4年生が 出前授業に出かけたときのことが熊日新聞に掲載されました。

きよらホール、最前列の座席に座る後頭部いくつかは、中原小の子どもたち。

「きよら」の意味や、訪れる観光客の数、「日本で最も美しい村」連合のことを、教えてくれました と、帰ってきた子どもたちが報告してくれました。

お話をしてくれたまちづくり課の斎藤さんは、南小国町で生まれ、この町の小学校そして南中に通い、成人式では代表のごあいさつされたのではなかったか・・・。

現在役場で働いている先輩です。

こうしてお話を聴いた子どもたちの10年後はどんな南小国になっているかの、1歩目の日となりました。

すでに始めている、中原の大切なところ、スキなところ、いいところの取材は、このきよらの郷の学習につながっているようです。

中原精肉店

下城商店

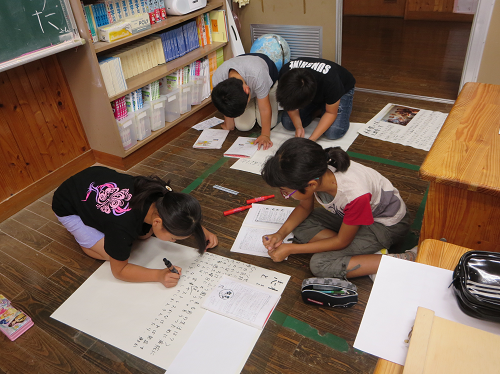

② NIE その2 4年生が、新聞を作りました。

テーマごとにグループに分かれ、どんな内容にするかを考えて、植物新聞 図書新聞 保健新聞を作りました。

アンケート調査や取材をした人にも見てもらえるように、階段に掲示しています。

③ 2年生の図工です。

思いっきり!!!やりました。新聞となかよし。

VAR(ビデオ アシスタント レフェリー)

月曜日、晴れ。

水泳前、子どもの体調チェックカードに「睡眠不足」はいなかったようです。(ホント?)

水温も気温もよい条件で水泳ができました。

三人ずつのチームになって、バタ足の練習です。

んんっ・・・!どっちが勝ったかな?VARで正確に見ないと・・・。

火曜日も少し雨は降りましたが、水泳ができました。

シャワーは忍者になって修行をして、わに歩き、宝探し・・・

かも~つれっしゃ、しゅっしゅっしゅ~♪

雨がやんで水泳の時に晴れたのは、前日(月曜日)の全校音楽で、ドレミ体操と晴れの祈りの歌を教えてもらったからかしら?

Birthday(誕生日)

5.6年生の企画で、お誕生日のお祝いをみんなでしています。

昨年から始まったこの企画。

今年はメッセージの前に、ケーキのろうそくを「ふぅ~」

(両手を挙げているのは、全員覚えている手話の「おめでとう!」の動きです。)

3.4年生は会社活動で教室でも、毎月のお誕生をお祝いします。

おうちで準備してきた手作りのプレゼントとお手紙を受け取っていました。

Cucumber、 onion・・・(きゅうり、玉ねぎ・・・)

19日は食育の日

今月は、子どもたちはいつもの教室にいて、先生たちだけが交代をして給食を食べました。

縦割り活動は機会多くありますが、先生が交代すると、教室の雰囲気や話題や空気がいつもとちがうようでした。

「ごちそうさま」のあとまでお話をしたり、遊んだり、苦手なものの食べ終わりまで付き合ってもらったりしていました。

19日のメニューは食パン レバーのカレーあげ 甘夏サラダ ミネストローネ 牛乳でした。

栄養教諭からのメッセージには、よくかむとパンの甘みを味わえること、薄味でも食べられる味覚が育つことがありました。

6月は食育月間(年間毎日が食育月間みたいなのですけど・・・)

6月のはじめは、歯と口の健康週間ということで、カルシウムたっぷりのカミカミメニューウィークがあり、歯を大切に!の授業とつなげていただきました。

6月13日の献立

麦ごはん 牛乳 ファイバースープ イワシのかば焼き風 カミカミするめ和え

20日のメニューは南小国の味の日

マイタケのハヤシライス 南小国サラダ ミニトマト 牛乳 むぎごはんでした。

給食は地元の食材を使ってありますが、それにはきよらカアサさんが農家の方に声をかけて集めてくださっているのだそうです。

この日は、お米、まいたけ 玉ねぎ いんげん キャベツ アスパラガス 6種の南小国産をいただきました。

現在、7月の給食試食会の申し込みを受け付けています。お待ちしておりま~す。

Rainy season(梅雨)

雨が降る中、登校中に集めた四つ葉たち。

たくさんの雨が降り、湿度の高い日が続きますが、暦の上では夏至。

この日は中原川の水が増えていました。

結構な通学距離を歩いてくる子どもたちもいます。

大雨の朝は、学校の近くまで車で送ってもらっていました。

「今日はうれしかった」と、1年生が登校してすぐ担任の先生お話していました。

普段が車での送りやスクールバスであれば聞けない朝の呟きに、幸せを感じました。

雨が降って朝ミーティングができない日は、室内そうじをしています。

自分たちの教室と、中高学年は2階の廊下や階段を。

低学年は1階廊下を掃いて、ぞうきんがけもしています。

「こうするともって拭けるよ。」と教えてもらったりも。

休み時間はトイレに行ったり次の時間の準備をしたり、黒板を消したり、教室移動をしたり、次への準備(のはずですが・・・)

雨の日の短い休み時間は・・・・

けんだま

マイペンとマイ定規を使ってポチン!!と一打ずつ。

外野から見ても、さっぱりわからんのですけど、本人たちは寸暇をこれ!をします。すごい盛り上がりです。

あっち向いてホイ!

腕相撲

risk management(危機管理)

きらりさん紹介

毎日帰りの会で、子どもたちから「今日のきらりさんはいませんか?」というコーナーがありますが、水曜日一斉下校前は、先生の方から、今日のきらりさん紹介がありました。

お昼休みに遊んでいるときに、体育倉庫の屋根にあがったものを、自分で取ろうとしたそうです。

でも、体育倉庫の屋根は人が乗っては危険です。

それは危ないと判断した人 止める声をかけた人 安全に取る方法を考えた人 先生に知らせてくれた人・・・がきらりさんでした。

校長室にヒヤリハットの三角形のイラストがあります。

重大事故の陰に29倍の軽度事故と、300倍のニアミスが存在する を表しています。

子どもと一緒に遊ぶ中のワンシーンですが、日常の中の300分の1でもあり、ヒヤリとしました。

重大事故を未然に防ぐ事例を、タイムリーに紹介してくれた先生も、きらりさんに見えました。Friendship(なかよし)

阿蘇中北部のなかよし交流会が木曜日~金曜日にあり、本校からも1名の子が参加しました。

参加の前日(水曜日)、一斉下校の時にみんなに「行ってきます!」を言いました。

木曜日に、校長先生から学校にメールで届いた写真を、受けた先生が掲示してくれて、みんながなかよし交流の時の写真を見て、様子を知ることができました。