学校生活

「り」

「リ」ボンプリザとケーキプリザ

この1年間の学習の時間や行事などでお世話になった方へ「感謝」の気持ちを表すために、「お手紙」を書いて、「プレゼント」を手作りして、お届けしました。

プレゼントは『マグネットプリザ』です。

作り方を教えてくれたのは、事務の先生。

提案時から福祉担当の先生と一緒に、商品の発注、お手紙作成のタイムスケジュール、作り方のリハーサル、道具準備、お届けの手配も行われていたので、クラブ活動の限られた2時間に、効率よく無事完了することができました。

リボンとケーキのプリザ、一人二個ずつ作り、ひとつは自分に。もうひとつは、プレゼントに。

畑を貸してくれた方、耕してくれた方、登校を見守ってくれている方、わくわく中原教室の先生、読み聞かせの方、保育園の方、教育委員会の方などにお渡ししました。

「り」

りんどう荘の方には、6年生が持っていきました。

渡した後、6年生にたずねると、

「ちょうどペタンクをしていたときでした。みなさんの前で自己紹介、自分の名前を言ったときはシーンってしてたけど、じいちゃんばあちゃんの名前を言うと、「ああ、あん人方ん孫たい!!よぉ似ちょる!」と、いっぱい話しかけてくれました。」と教えてくれました。

「中原小学校」を支えてくださっている方々に「感謝」。

そして、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。

「ら」

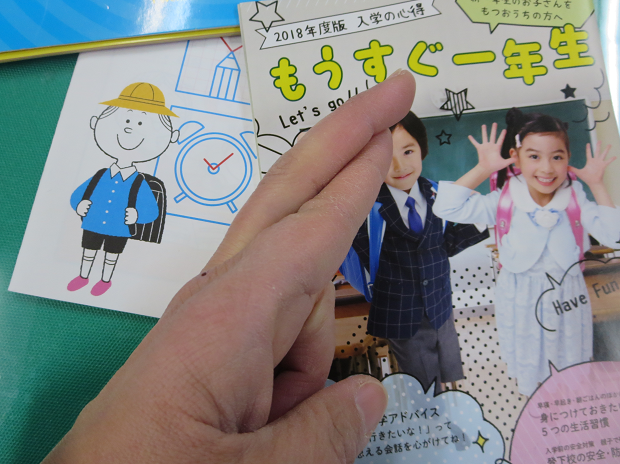

「ら」い(来)年一年生をむかえる会の準備

2月8日 5時間目の全校学活は、5年生(新6年生)の、本物の話し合い活動デビューでした。

少し前から、教室で話し合われていました。

当日、業間前にはすでに会場作りがバッチリ完了。

正面の黒板に

「ぎだい」(1年生をむかえる会(2月19日)の計画をたてよう。)

「ていあんりゆう」(春から1年生が登校するために、1年生を迎える会をします。その会のために、今日の会をします。)

が、大きなていねいな字で書いてありました。

司会が活動の流れを説明。

毎月の全校集会などとはちがう空気を感じて、みんなキリリと前に立つ人を見ています。各班の話し合いでも、5年生が話をすすめます。

することだけを決めるのではなく、「誰が何をする」とか、「これを作っておこう」とかまで、先を見ての段取りをしてくれていました。

6年生は、班の全員がたくさん発表できるように、下の学年の子の横について、まわりを見て、合わせて動いていました。

今日の議題は『自分の考えをもって!』話し合うという点はうすかったのですが、こうしたスタイルの会を、全学年が知って(経験して)おくことは、楽しい、豊かな学校(学級)をつくるためにとっても大事な場です。

5年生の「率先」した行動に拍手でした。(そして、スーパーサポート6年生、ありがとう。)

会が終わってからの片付けを、4年生がお手伝いしました。

実は数日前(2月5日)すでに、1年生が「話し合い活動 初級」をしていました。

1年生が、新1年生を招待してなにをするか計画について話し合いです。

毎日毎日している朝・帰りの会の司会や、授業中の学習リーダーはどんどん上手になってきています。

が、この話し合いでは司会が自分の発表もしたくなったり、黒板書記がうまくまとめて書くなどはむずかしくて。

先生にひとつずつアドバイスしてもらいながらでした。

それでも、自分の役割をきちんとやりきって、小さいけど「ひとつの達成感」を感じたようでした。

人数が少なくても、低学年でも、こうした場を持つことにこだわります。

「みんなで話し合って決める」経験を重ねて、数年後は学校のリーダーさんに。

「よ」

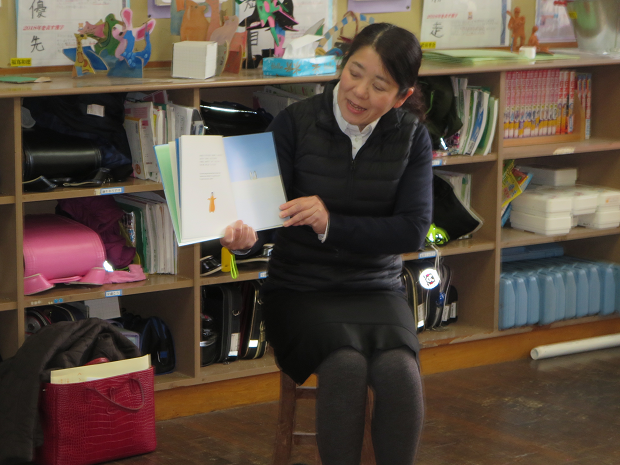

2月7日の「よ」(読)み聞かせ。

1.2年生教室に来てくださった方のお話は、毎回、定期購読されている「家の光」の中の絵本のページから。

本を開くときにそこが折り曲げてあり、「準備してくださっているんだな」とわかります。

子どもたちにはもうお馴染み。

「自分が先に読んで来たよ。早くみんなに聞かせたい!一緒にたのしもうよ!」というのが伝わります。

「読み聞かせ」&「読み合い」という雰囲気です。

3~6年生には、中原小の読み聞かせを一番最初に始めてくださった方でした。

今日のお話は、ひとりだけ色のちがう、オレンジ色のペンギンさんが悩みます・・・・でも!というストーリー。

「ふつう」と思っていることとちがうことがあったり、「みんな」の中でひとりだけちがうところがあったりすると、人は試されます。

今日、この本を選んでくださった理由をたずねたら「葉祥明さんの絵が好きだし、一番最後のページを、こどもたちに伝えたかったから。」と教えてくれました。

自分が誰かを支えていること、それを知ると自分もみんなも元気になります。

いろんな方、いろんな本と出会える、幸せな中原の子どもたちです。

「ゆ」

「ゆ」め(夢)

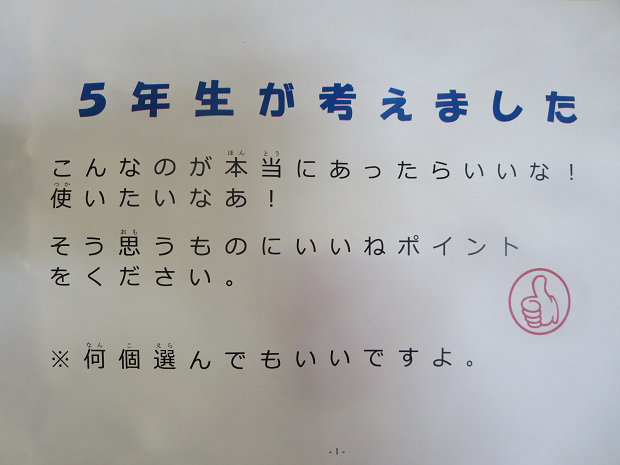

5年生社会で工業製品の学習のまとめに、「持続可能なエネルギー」をキーポイントに、6人が6つの夢の工業製品を考えました。

現実的で、必要だよね、あったらいいね、そうなると地球にいいね、と思うアイデアがつまっています。

(もしかしたらアイデアが商品のヒントになるかもしれないので、画像はぼんやりアップにしています。)

現在、玄関ロビーでその新商品のイラストとコンセプトを書いたものをみんなに見てもらい、「いいね!」の数を集めています。

ホームページをご覧の方で、新商品開発でアイデアを求めている方がいらっしゃったら、どうぞ中原小学校へ連絡ください!

「や」

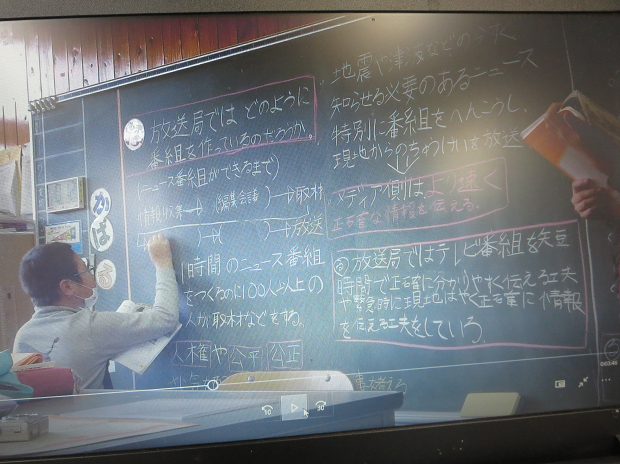

「や」(休)んでいたときの授業。

病気で数日お休みしていた友だちに、その間学習したことを自分たちが授業して友だちに伝えました。

5年 社会 メディアのところです。

毎回、授業の終わりに書いているふり返りのノートには、授業をしてみての感想がありました。

「まとめてやったので、ぬけたところがありました。でも一番大切なところは、ぬけずにちゃんとできました。

放送局や地元の人たちの努力、キー局とローカル局との協力で、今でも亡くなった人たちや、東日本大震災の資料館のテレビを放送したりしています。

ほかの人にもちゃんと伝わってほしいです。」

「黒板に文字を書いたりするのが大変でした。ことばもあまり続きませんでした。

黒板のスペースなども気にしながら書いて、説明しながら書くとなると大変でした。

伝わるといいなと思いました。」

ふり返りのノートに先生が、「授業をしたことで新たな学びがありましたね。お友だちに伝わるように意識していたのは、まさに、報道と向き合う人と同じ気持ちも味わえたのでしょう。」などとたくさん赤ペンを入れてありました。

休んでいた子に伝わるようにと、みんな一生懸命だったそうです。

お友だちの授業を受けた子がみんなに「ありがとう。」と言っていました。

「も」

「も」うすぐ3年生!

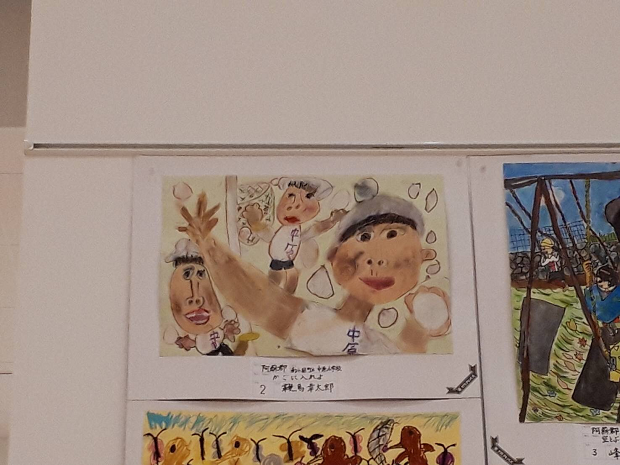

2年生のふたりが先生と一緒に取り組んだ絵画・版画の作品が入賞し、美術館に展示されています。

2月5日には、2年生の合同学習が中原小学校でありました。

いっぱい歌を歌って、みんなで合奏もしました。

いつもは中原小の2年生はふたりですが、この日は同級生がいっぱいでした。

他の学校の先生から楽器を教えてもらったり、パートで練習したり、休み時間に一緒に遊んだり、1対1

では経験できないことをしたり、感じたりすることができました。

「も」(持)ってきました!

登校の時に、これを持ってきました。氷です。

「め」

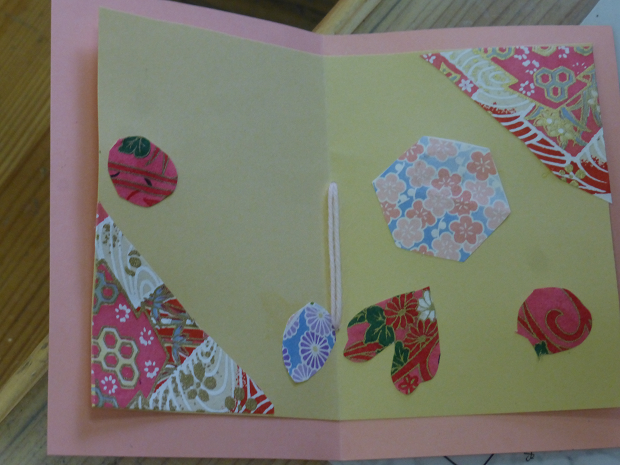

2月2日のわくわく中原教室で、「メ」ッセージカードを作りました。

色画用紙を台紙にして、きれいな和紙を好きな形に切って貼ったり重ねたり。

この日のわくわく先生は、1月にパッククッキングを教えてくれました。

その前は読み聞かせにも来てくれました。

水曜日には、お茶を教えてもらっている子もいます。

いつもいつも、ありがとうございます。

長年、地域のお世話役をされているので、学校の全部の子どものこと、おうちのこと、家族みんなのことをよく知っている今日のわくわく先生。

作りながら、子どもたちに何気ない声かけや会話を、いっぱいしてくださいます。

でもご自宅でだんなさんとの会話は『動詞(寝る・食べる)』だけで通じ合うと、だんなさん投稿の熊日俳句欄にありました。(ふふっ)

「む」

「む」(無)欠席

2月7日は全員出席でした。

欠席するのは悪いことではありません。

でも、来てくれると・・・それもみんな来てくれると、とってもうれしいです。

いつもの朝ミーティング。

この日がお誕生日の子がいましたので、お祝いメッセージと写真撮影からでした。

一緒の学校にいること、一緒に教室で時間がながれること。

とっても大事な時間です。

朝ミーティング後、校舎に入ろうとしたときに、「きれい!」と、お友だちの洋服に付いた雪を指さしていました。

「み」

「ミ」ネラル豊富。

2月6日は「海苔(のり)の日」です。

母なる海に対して感謝の気持ちと、海苔産業の発展を祈って、「熊本県漁業協同組合連合会」様から、海苔をいただきました。

1月30日の給食の時に、ひとりに1枚ずつ配りました。

おにぎりにしたり、小さく切ってごはんの上にかけたり。

恵方巻きやおにぎらず、某弁当屋さんみたいに、のり弁にしている子もいました。

ミネラル豊富な、上等なのりをおいしくいただきました。

ありがとうございました。

「ま」

「ま」

(真)っ白け!

「ほ」

「ほ」んばん(本番)

毎月初めは交通指導。

横断歩道も、車道と歩道の間の線も見えませんでした。

立っていると、足の感覚がなくなりそうな寒い朝でした。

子どもと歩きながら学校へ。

会話の中で「先生、本番は今日です!」と。

「は?本番?」(今日が?・・・はて?何が本番だっけ?)

計算と漢字のテストの事でした。(ドキドキしていたんだね。)

放課後、職員室で先生たちが、まるつけをしていました・・・・・・・・・。

おうちではテスト用紙を持って帰った時に、どこをみられているでしょう?

「点数」だけを「結果」と見るのは、あまりおすすめではありません。

(教室をぐるぐるしていていると気付くのですが・・・)

毎日の1時間1時間の授業の中で、「考える」ところを子どもが自分のものにするために、先生たちはいろんな工夫をしています。

今回、またはこれまでのテスト用紙に、その工夫(問題解決のカギ)が残っているかな?

まず問題文を見てください。ラインやまるで囲んだり、矢印でつないだりのあとがありますか?

式や答えのまわりのスペースに、合言葉のような式を考える方法などのメモや、計算のあとがあるかな?などなど。

「ほ」

木曜恒例、ぷくぷく前「ほ」ん(本)の紹介です。

2月1日は節分を前に「おに」が登場する本、4冊の紹介がありました。

表紙や挿し絵の「おに」のイラストに、かわいい、素直な、思ったまんまのことばが飛び出します。

実際手に取って読んだら、また話そうね。

学校便りをアップしました。

ご覧ください。

「へ」

「へ」きめん(壁面)

校内の壁を見渡すと廊下や教室にいろいろな掲示物があります。

「へ」いわ(平和)な一日でありますように・・・。

毎日のニュースの中には、平和を揺るがす事件や出来事があります。

無関心ではいられないことばかり。

それは子どもにとっても、です。

「へ」きめん(壁面)の熊日新聞「くまTOMO」のページは、教頭先生が週明け必ず掲示を更新。

児童玄関のホットニュースの横、教室移動などで必ず通るところでもあり、子どもが荷物を置いたり、ちょっとすわったりもできるところなので、よく見ています。

中原後援会様が購入くださっている「内外教育」に、

「教室と現実の社会をつなぐNIE」の記事がありました。

「子どもは新聞を通して多くの事を感じたり学んだりしている。

私たち(教師)にできることは、まず学校に新聞のある環境をつくること、そして学習や日常の生活をより豊かにするために新聞を効果的に活用していくことではないだろうか。」

と。

苦しいことが起きているのに、関心を寄せてくれないと、その声は誰にも届くことはなく、それが苦しい思いをしている人を追い詰めることになります。

こうして新聞を見ることは、中原の中のこと、そして中原の外へも想像力を働かせて、世界のいろいろな人の気持ちや出来事に気付いていく、ひとつのきっかけになると思います。

他に、子どもたちからわりと人気な壁面の掲示物は、職員室入り口のこれ↓です。

「ふ」

「ふ」その1

ぷくぷくの前に本の紹介。

今週は「たべもの」が関係しているお話を、クイズで紹介してくれました。

答えは三択。

1,2,3の指をあげます。

「さあ、どれだと思う?せ~のぉ、ドン!」

中原後援会様が購入くださっている「内外教育」の記事の中に、全国学校図書館協議会と毎日新聞社が合同実施する「学校読書調査」の結果がありました。

2017年の小学4~6年生の読書量は11,1冊で30年前より、4冊増えているそうです。

それには、朝、学校で一斉に読書タイムをもうけるなど、短時間に好きな本を読むことが増加の背景にあるそうです。

しかし、中高生になると読書の優先度が下がっているそうです。

塾や習い事、テレビやゲームやスマホなどに時間を費やすことが増えることに危機感を覚える・・ともありました。

ただ読むだけでなく、こうして先生や子どもが、本を選び、紹介し合ったりするのことも、本を読み続けることにつながれば・・・と思います。

「ふ」その2

社会で学習したことを、かるたにしていました。

「ふ」くい(福井)のめがね。

読み札に「THE」がついています。

カルタカードづくりは黙々と。

カルタ大会は、おもしろかったようです。「ひ」

「ひ」ピヨンチャン

今週は給食週間 冬季オリンピックの特集で、今日は韓国メニューでした。

給食当番さんが配ぜんのために、食缶のふたを開けたときに、

「このにおい、すきぃ!」と言っていました。

食べ始めてから、「どう?」とたずねると

「めっちゃおいしいですぅ!」

とってもいい顔で食べる子どもたち。

心を込めてつくってくださる給食センターの方に、子どもの顔をいつも見てもらいたいな~と思うので、今日は食事中の写真を撮りました。

「は」

「は」その1

バドミントンの練習を、冷え冷えの体育館で火・木・金曜日にしています。

前半は体を温めながら基礎練習。

後半は試合をしています。

三年以上なので、ぎゅうぎゅうですが、うまいとこけがのないようお互いで気を付けながらです。

「は」その2

パンフレットができました。

中原小の大イチョウ、お店(中原精肉店、Karin)、温泉(湯夢(ゆめ)プラザ)、中原四大祭り(ぎんなん祭、押し戸石祭、熊の座神社祭、馬頭観音様祭)が紹介されています。

「の」

「の」ぼり(上り)坂。

校舎裏側の畑に上がるところです。

気温が低いので固まっていて、昼休みや放課後、お休みの日には、こうして遊んでいます。

冬季五輪の競技に少し似ています。

「ね」

「ね」ここたつ

社会で昔の道具の勉強をしています。

どうやって使うのかな・・・?

みんなで道具のなまえを予想してみよう!

おうちに眠っているお宝を学校に持ってきていただきました。

ありがとうございます。

中原は、地域の中に教育の資源がたくさんありますね。

「ぬ」

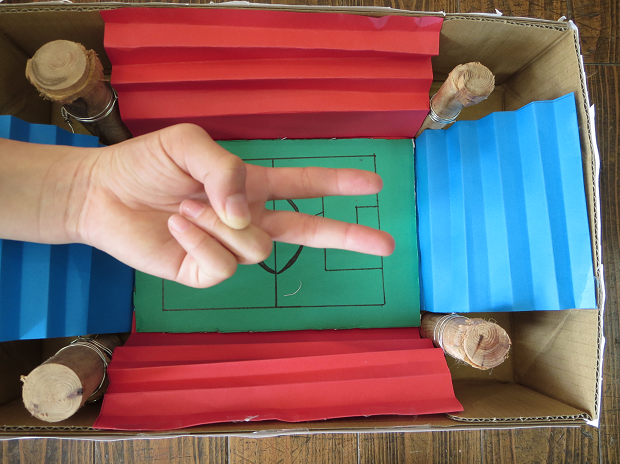

「ぬ」っています。

作っています!図工の時間。

ここでキレイにぬった風車をおくと、まわるばい!

たこもぬった!(ちょっと、あげてみよっかな・・・)

まだまだ運動場が使えません。

もうすぐ工作展です。

「に」

「に」っき(日記)のはじめは五七五。

4月にひらがなを習いはじめた1年生。

毎日の日記を1枚ずつ持って帰って書いて来ます。

朝、学校に着いて宿題や連絡帳を出すときに受け取った先生は赤ペンをいれて、子どもに返し、子どもはそれをファイルに綴じます。

本のようになりました。

「夕ぞらの いろがかわるとこ すてきだな」

わたしは、きょう、ポテチをたべながら夕がたの空をみました。

きれいだなあとおもいました。

水いろからうすい水いろ、きみどり、オレンジというようにいろがならんでました。

こころのなかでしあわせだなあとおもいました。

それに三日月もでていました。

どうして水いろだけではなく、きみどりやオレンジいろがあるのか、しりたいです。

夕日もたまにみますが、かえるときにみます。

わたしは、夕がたの空がかがやいてみえるので、そのかがやきは、たからものになります。