学校生活

学校便りをアップしました

学校便りNo.12をアップしました。

ご覧ください。

ご覧ください。

「あ」

「あ」たら(新)しい年になりました。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

指文字(手話)の「あ」。

今日は「あ」がいっぱいです。

「あ」さ(朝)の登校指導は寒い中でした。

第4ステージ初日。

校長先生に「眠いですぅ~。」と言いながら通ったそうです。

今年もよろしくお願いします。

「私も眠かったけど、小学生の顔がちらついたから起きてきました!」

と毎朝、「あ」んぜん(安全)見守りをしてくださる方とごあいさつ。

「あ」いさつ(挨拶)

「子どもたち 挨拶くるる 田んぼ道」

(熊日新聞1月1日掲載)

小学校のすぐ近く、子どもの通学路にあるおうちの方の投稿です。

お孫さんが、春から中原小の一年生ですね。

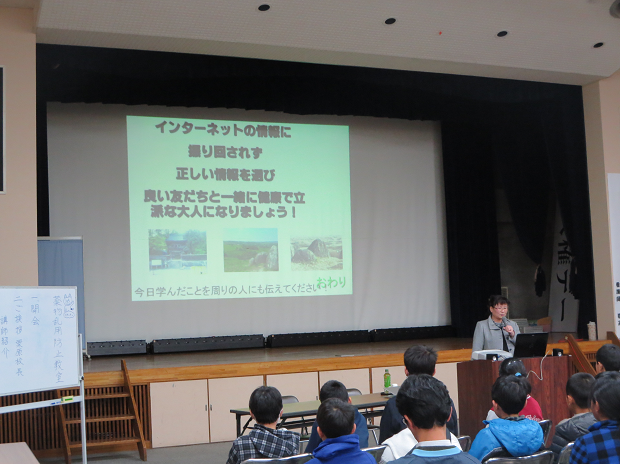

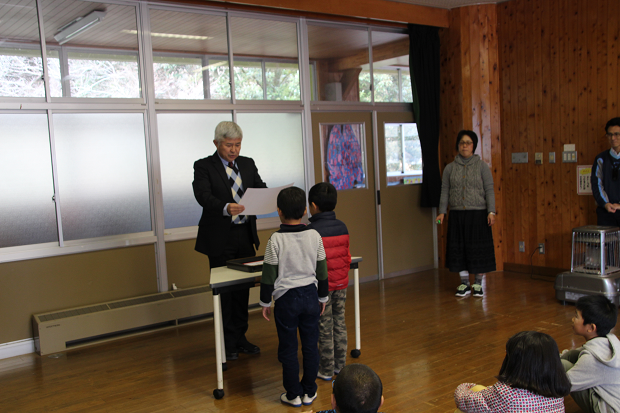

休み明け全校集会

校長先生と生徒指導の先生から、新しい年、そして第4ステージに、どんな気持ちで向かってほしいかのお話がありました。

こうした節目の時に先生が話してくれることを、背すじをピンと伸ばして聴く子どもの姿、キリリとした横顔に拍手の一日目でした。

卒業式・入学式に向けて、多目的ホールで出番を待っているサクラソウのつぼみもふくらんできました。

迎春の準備

校長先生が児童玄関にお飾りを。

2018年までもう・・・5、4、3、2、1!

今年1年を漢字一字で表すと・・・何がうかびますか?

給食で教室を回ったときに5.6年教室の黒板にいろんな漢字が書いてありました。

聞くと、自分のこの1年と来年を漢字一字で表すと・・・を考え、その理由を個人シートに書いたのだそうでした。

5.6年全員での漢字一字の候補が黒板に。

結果、全体では準備の「準」になったそうです。

(確かに!あなたたちの前もってしておいた準備によって、5.6年生だけでなく、学校全体もたくさんの収穫、達成、満足を、一緒に味わわせていただきました。ありがとう。)

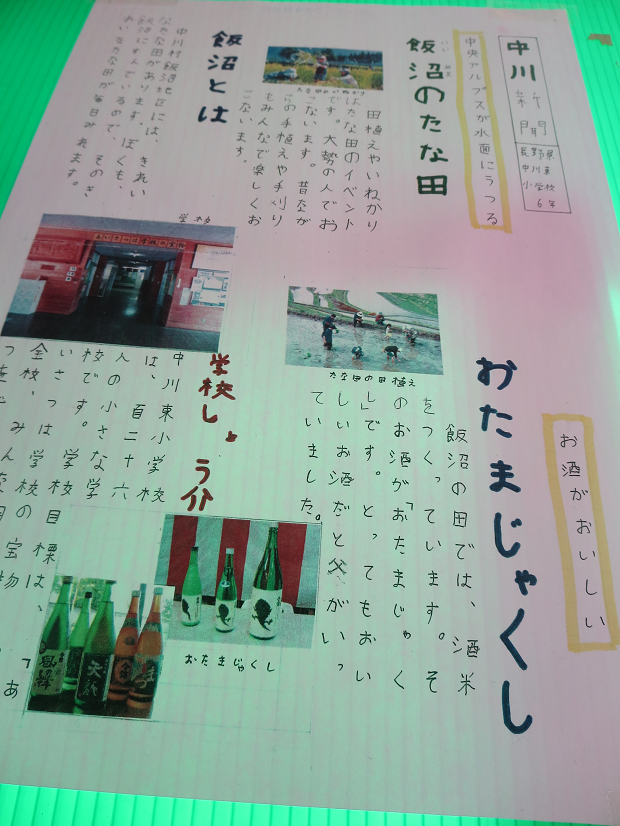

教室のその黒板の背中側に、南小国町と同じ、「日本の最も美しい村連合」、長野県中川村の小学生から届いたお手紙が掲示されています。

給食で教室を回ったときに5.6年教室の黒板にいろんな漢字が書いてありました。

聞くと、自分のこの1年と来年を漢字一字で表すと・・・を考え、その理由を個人シートに書いたのだそうでした。

5.6年全員での漢字一字の候補が黒板に。

結果、全体では準備の「準」になったそうです。

(確かに!あなたたちの前もってしておいた準備によって、5.6年生だけでなく、学校全体もたくさんの収穫、達成、満足を、一緒に味わわせていただきました。ありがとう。)

教室のその黒板の背中側に、南小国町と同じ、「日本の最も美しい村連合」、長野県中川村の小学生から届いたお手紙が掲示されています。

町の紹介パンフレットや手作り新聞の中に、「「おたまじゃくし」というお酒がおいしいとお父さんが言っていました。」とありました。(おいしいんだろうなぁ・・・。)

でも、未成年はお酒を飲んではいけませんよ!

年末年始のお食事の時に、お酒を飲む人と同席して、もしかしたらすすめられたりするかもしれません。

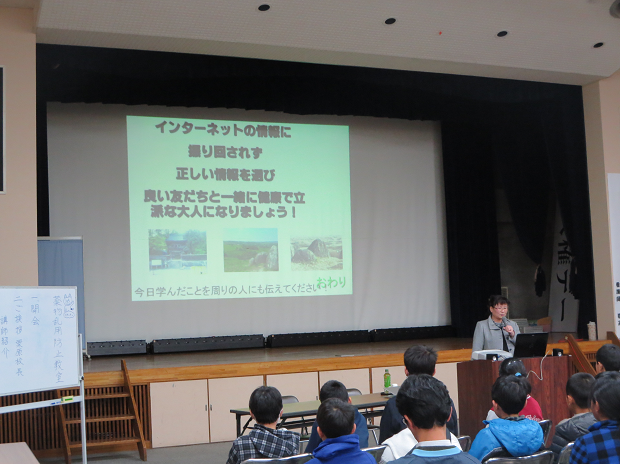

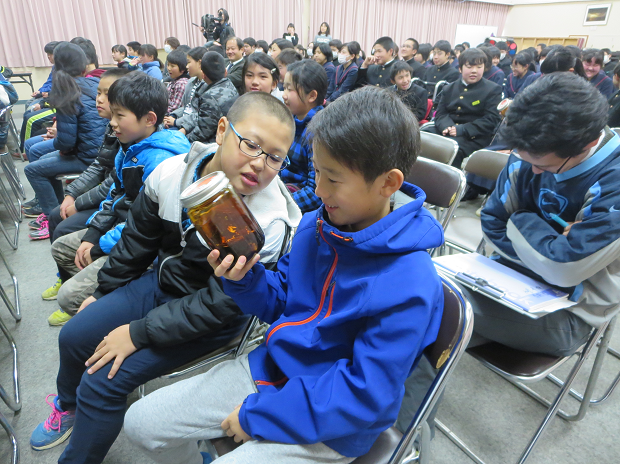

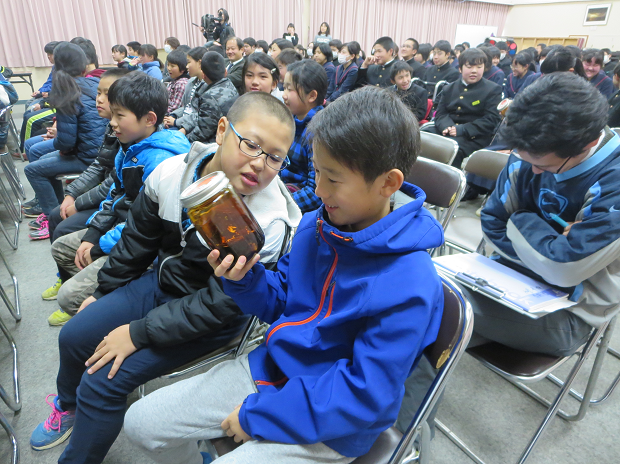

中原小では薬剤師さんから「おくすりのお話」。

そのあと、町内小学校(5)6年、中学校1.2.3年生と一緒に、薬物乱用防止教室で「たばこのお話と実験」がありました。

年末年始のお食事の時に、お酒を飲む人と同席して、もしかしたらすすめられたりするかもしれません。

中原小では薬剤師さんから「おくすりのお話」。

そのあと、町内小学校(5)6年、中学校1.2.3年生と一緒に、薬物乱用防止教室で「たばこのお話と実験」がありました。

その中で、ゲートウェイドラッグと言われるたばこやアルコールの害について、禁煙外来の担当をされている看護師さんからお話しいただきました。

のび太さん、スネ夫さん、ジャイアンさん、ジャイ子さん・・じゃなかった、しずかちゃんの断り方を思い出して、練習しておいてほしいです。

のび太さん、スネ夫さん、ジャイアンさん、ジャイ子さん・・じゃなかった、しずかちゃんの断り方を思い出して、練習しておいてほしいです。

お元気で新春を迎えられますようお祈りいたします。

「ゆめ」

ゆめ その①

22日の休み前全校集会では、「くまもとこどもの美術展」と「持久走大会」と、教頭先生たちが刊行している県文集「ゆめ」の表彰がありました。

図書室にもありますよ。

22日の休み前全校集会では、「くまもとこどもの美術展」と「持久走大会」と、教頭先生たちが刊行している県文集「ゆめ」の表彰がありました。

図書室にもありますよ。

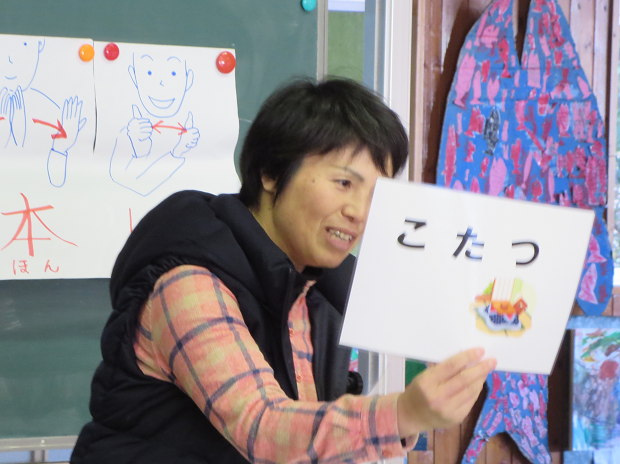

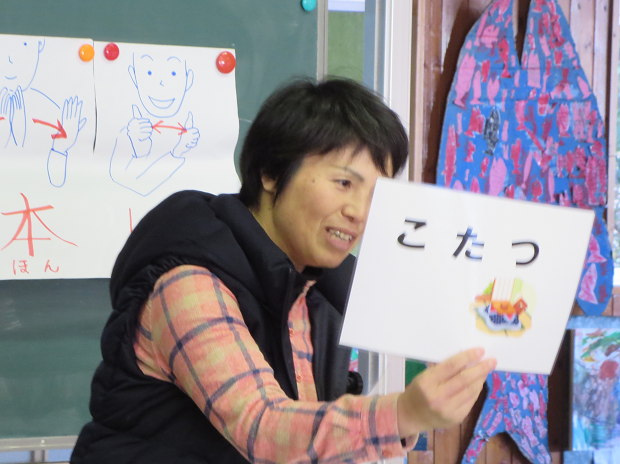

最後のぷくぷくうがいの時に、図書の先生から「長い本紹介」がありました。

連想ゲーム覚えていますか?

「冬」と言ったら「こたつ」

「こたつ」と言ったら「ゲーム」「みかん」「テレビ」

いやいや・・・「読書」です!と。

連想ゲーム覚えていますか?

「冬」と言ったら「こたつ」

「こたつ」と言ったら「ゲーム」「みかん」「テレビ」

いやいや・・・「読書」です!と。

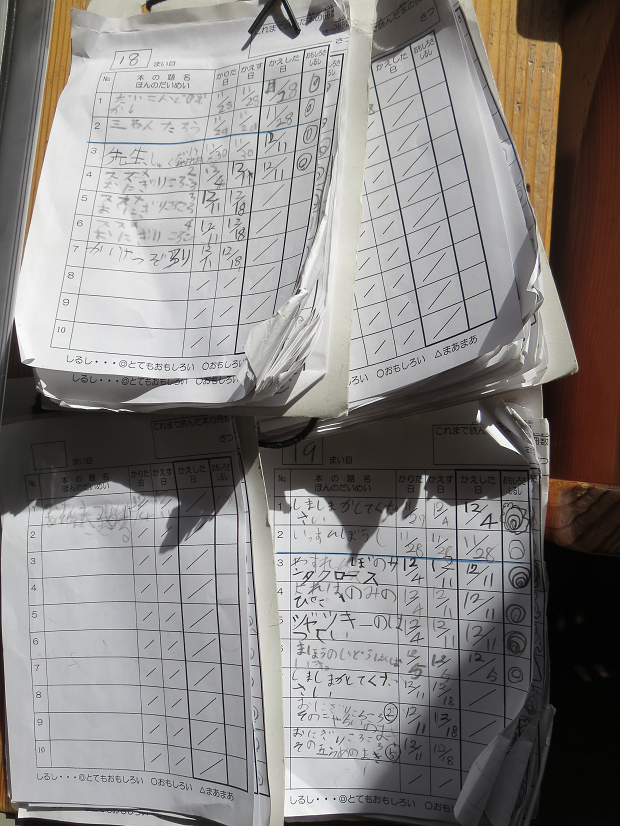

今、職員室のお隣の席で、研究論文を執筆している先生が、本校の読書冊数を集計しています。

11月までに2581冊(一人83冊)読んでいますね。

12月を加えればもっとなのですが(担任の先生方!集計してね!)

(冬休みに入ってからも、本借りに来ています。)

11月までに2581冊(一人83冊)読んでいますね。

12月を加えればもっとなのですが(担任の先生方!集計してね!)

(冬休みに入ってからも、本借りに来ています。)

ゆめ その②

22日は中原のトンネルが開通しました。

22日は中原のトンネルが開通しました。

午後、「ゆめ」というトンネルの名前を考えた子どもたちも、自転車で行ってきたそうですが、トンネルの向こうまでは行かなかったそうです。

★自転車に乗る範囲 3~6年はトンネル手前の校区内ですもの!ねっ!

★自転車に乗る範囲 3~6年はトンネル手前の校区内ですもの!ねっ!

「中原の トンネル抜けたら みな家族」

~よく熊日の短歌・俳句・川柳にも投稿されている方より~

~よく熊日の短歌・俳句・川柳にも投稿されている方より~

ホームページ負債・・・

睡眠負債ならぬ「ホームページ負債」になってしまっていましたが回復!

お休みになって5日目。

毎日朝ごはんをたべていますか?

5.6年生は12月22日に家庭科「朝食作り」で、ごはんとおみそ汁ともう一品を作りました。

担任の先生方は、「みそ汁の材料に子どもの持ってきた自家製しいたけや野菜がとってもおいしかった。」と話していました。

どうでしょうか。おうちでも作っていますかねぇ?

もし作っていたら、写真を撮っておいて見せてくださいね!

楽しみにしておきますね。

22日は全校で第2回「焼きいも」をして食べました。

毎日朝ごはんをたべていますか?

5.6年生は12月22日に家庭科「朝食作り」で、ごはんとおみそ汁ともう一品を作りました。

担任の先生方は、「みそ汁の材料に子どもの持ってきた自家製しいたけや野菜がとってもおいしかった。」と話していました。

どうでしょうか。おうちでも作っていますかねぇ?

もし作っていたら、写真を撮っておいて見せてくださいね!

楽しみにしておきますね。

22日は全校で第2回「焼きいも」をして食べました。

保育園生と一緒に学校の畑で収穫したさつま芋です。

3,4年生が洗って(冷たいっ!!)

教頭先生が焼いてくれました。

3,4年生が洗って(冷たいっ!!)

教頭先生が焼いてくれました。

あちちっ!

学校便りをアップしました。

学校便りをアップしました。

よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

冬至イブイブ

12月20日の給食は22日に給食がないので、繰り上げての「冬至メニュー」でした。

かぼちゃのそぼろ煮の「かぼちゃ」はホックホク。

かぶのゆず香あえは、食缶のふたをあけたら、「ゆず」の香りがひろがりました。

5.6年生教室では町長さんが、授業のあと一緒に。

3.4年生教室では教育長さんと一緒に給食をいただきました。

いつもの昼食は、お弁当を事務所内で食べられているそうです。

3.4年生はいつも通りにぎやかに。

今日はそんなかわいい子どもたちに囲まれて、少し質問をされたりしながら、ニコニコおいしい顔を見せてくださいました。

いつもの昼食は、お弁当を事務所内で食べられているそうです。

3.4年生はいつも通りにぎやかに。

今日はそんなかわいい子どもたちに囲まれて、少し質問をされたりしながら、ニコニコおいしい顔を見せてくださいました。

(南中に校長先生として勤務されていた時、定期演奏会で衣装をつけ、特別出演して熱唱されていたときの笑顔とはまた少しちがうような・・・ふふっ)

今ステージの給食も、21日のわくわくメニュー(丸パンとフライドチキンとセレクトケーキと豆乳スープともみの木サラダと牛乳)で終わりました。

2017年もカウントダウンがスタート。

冬休み中のランチを、毎日給食のように準備するのはむずかしいけど、一食一食を大切に!

冷たい水を使っての大量の調理、給食センターの皆様、ありがとうございました。

1年で一番昼間が短く夜が長い日がもうすぐ・・・。

冬休み中のランチを、毎日給食のように準備するのはむずかしいけど、一食一食を大切に!

冷たい水を使っての大量の調理、給食センターの皆様、ありがとうございました。

1年で一番昼間が短く夜が長い日がもうすぐ・・・。

里山の宝物

12月20日朝、開通間近の中原トンネル付近で-5度に。

4時間目に5.6年教室で授業をしているのは町長さんです。

(少しお兄さんに似ています・・・!)

前もって社会好きの多い6年生がよせた質問に、持参いただいた資料を使って答えるかたちで。

テレビや新聞などで、他市町村の震災被害状況をたくさん目にしていましたが、我が町のことを具体的に知ったのははじめての子どもたち。

写真に見入っていました。

そんな状況の時、全国から、人・もの・お金の支援をいただきました。

(少しお兄さんに似ています・・・!)

前もって社会好きの多い6年生がよせた質問に、持参いただいた資料を使って答えるかたちで。

テレビや新聞などで、他市町村の震災被害状況をたくさん目にしていましたが、我が町のことを具体的に知ったのははじめての子どもたち。

写真に見入っていました。

そんな状況の時、全国から、人・もの・お金の支援をいただきました。

「防災」

「『備えあれば憂いなし』って言うでしょ?」

日ごろから、ここには一人暮らしの方がいるからって知っていると、いざというときは対応できる。

何かがある前に、何も起こっていない時に。

今、防災マップで自宅付近の状況を知っておくことなど、すぐにできることを、被災という苦い想い出を忘れないでいたい気持ちとくっつけてお話くださる町長さん。

「『備えあれば憂いなし』って言うでしょ?」

日ごろから、ここには一人暮らしの方がいるからって知っていると、いざというときは対応できる。

何かがある前に、何も起こっていない時に。

今、防災マップで自宅付近の状況を知っておくことなど、すぐにできることを、被災という苦い想い出を忘れないでいたい気持ちとくっつけてお話くださる町長さん。

だんだん(乾燥か?)ハスキーになってきた声で「わからんことがあったら、聞かなんばい」とも言いながら。

町の施設建設計画についての質問には、「費用対効果」(コスパ:かけた費用に対してどのくらい効果があるか)みたいなはじめて耳にするワードも、すごくわかりやすく説明してくれました。

そうした子どもの質問が自然と、町長さんがどんな町をつくりたいと思っているか・・・を聴かせてくれることになりました。

「町づくりで大切に思っていることがふたつあります。ひとつめは、筑後川源流域にあることから・・・」

「水がきれいだから、みんなのおうちの方が育てた米や野菜が絶対おいしいんだよ!

」と力強く言われました。

高冷地の強みをいかした作物作り、加工品作り、畜産、森林、草原などを大事に思っていること。

川がよごれたり、田畑などの耕作放棄地がふえないようにして、里山の風景を保ちたい。

それによって、本町でたずさわる人が1番多い第三次産業(観光など)も潤うのだと。

町の施設建設計画についての質問には、「費用対効果」(コスパ:かけた費用に対してどのくらい効果があるか)みたいなはじめて耳にするワードも、すごくわかりやすく説明してくれました。

そうした子どもの質問が自然と、町長さんがどんな町をつくりたいと思っているか・・・を聴かせてくれることになりました。

「町づくりで大切に思っていることがふたつあります。ひとつめは、筑後川源流域にあることから・・・」

「水がきれいだから、みんなのおうちの方が育てた米や野菜が絶対おいしいんだよ!

」と力強く言われました。

高冷地の強みをいかした作物作り、加工品作り、畜産、森林、草原などを大事に思っていること。

川がよごれたり、田畑などの耕作放棄地がふえないようにして、里山の風景を保ちたい。

それによって、本町でたずさわる人が1番多い第三次産業(観光など)も潤うのだと。

防災の原点(普段の備えやおとなりを意識して生活すること)や、目指す町づくり(おいしい野菜やお米を作ったり、牛を育てたり)のお話に、子どもは、『自分のじいちゃんやばあちゃんや親たち・・・家族が毎日「ふつう」にしていることに、ものすごい価値あるんだな~』と気付かせてもらえました。

「町づくりで大切におもっていることのふたつ目は、『教育』です。

君たちは『宝物』です。だから教育環境を整えています。」

無料の学習環境づくり、きよら塾開設のいきさつや、教育機器(電子黒板やタブレット・ネット環境など)の充実、ドローンなどについてもくわしく。

後ろで参観くださっていた教育長さんと、一緒にがんばっていることを紹介してくれました。

君たちは『宝物』です。だから教育環境を整えています。」

無料の学習環境づくり、きよら塾開設のいきさつや、教育機器(電子黒板やタブレット・ネット環境など)の充実、ドローンなどについてもくわしく。

後ろで参観くださっていた教育長さんと、一緒にがんばっていることを紹介してくれました。

子どもと町づくりをつなげてくださった町長さんと、授業の後一緒に給食をいただきました。

ありがとうサン!

ありがとう イチッ!

2階の学習ルームが明るくなりました。

それはなぜかというと・・・・

12月15日に中原小後援会の方々が、高所の危険な作業でしたが、枝を切ってくださったから。

どうもありがとうございました。

実はこの木、卒業生にとったら思い出の「せんだん」です。

旧校舎の職員室前にあったこの木、文集のタイトルの年もあったり、運動会の入退場門のところだったり、いちょうと並んで、中原のシンボル的な木ですから。

どうもありがとうございました。

実はこの木、卒業生にとったら思い出の「せんだん」です。

旧校舎の職員室前にあったこの木、文集のタイトルの年もあったり、運動会の入退場門のところだったり、いちょうと並んで、中原のシンボル的な木ですから。

ありがとう ニッ!

12月18日の朝、お二人の方が、「南小国町の更生保護女性会」の腕章をつけて、校門で「おはよう」と迎えてくださっていました。

この会は、非行や犯罪に陥った人が立ち直るのを支えたり、それを未然に防ぐ啓発活動をされているのだそうです。

お二人は上中原の方。

登校する子のことをよく知っています。

「あ、あそこのお孫さんね。」「かわいいね。」とか、「大きくなったね。」「寒かったやろ。」などなど、たくさん声をかけてくださっていました。

12月18日の朝、お二人の方が、「南小国町の更生保護女性会」の腕章をつけて、校門で「おはよう」と迎えてくださっていました。

この会は、非行や犯罪に陥った人が立ち直るのを支えたり、それを未然に防ぐ啓発活動をされているのだそうです。

お二人は上中原の方。

登校する子のことをよく知っています。

「あ、あそこのお孫さんね。」「かわいいね。」とか、「大きくなったね。」「寒かったやろ。」などなど、たくさん声をかけてくださっていました。

ありがとう サン!

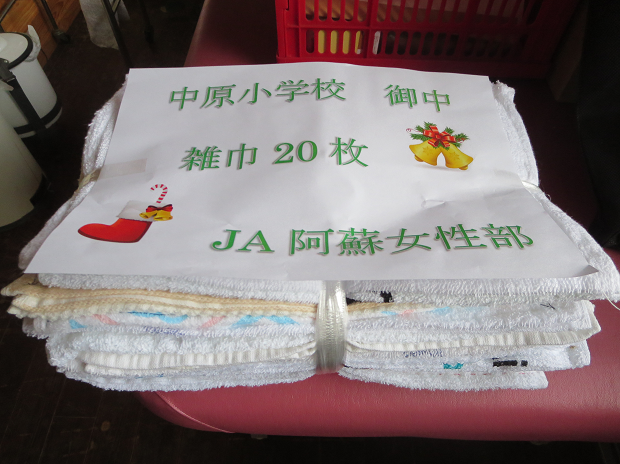

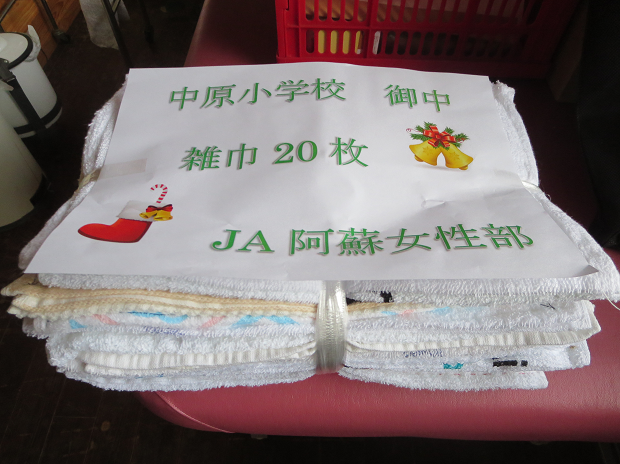

毎年ですが、JA阿蘇女性部様から、きれいに縫われているぞうきんをいただきました。

助かります。

大切に使わせていただきますね。

毎年ですが、JA阿蘇女性部様から、きれいに縫われているぞうきんをいただきました。

助かります。

大切に使わせていただきますね。

ICT「も」使う

12月13日朝も、またまた子どもたちは分厚い氷を拾ってきました。

朝ミーティングのお題は、今日も「今日楽しみなこと」でした。

「朝読です。」とか「業間の読書です。」とか。

読書を楽しみにしていた子が多いのは、こうした時間の確保や、本の貸し出しカードでの記録、たくさんの本の購入、読みたくなる本が目や手に届くところに、きれいにおいてもらえているなど、環境を整えてもらえていることは大きいと思います。

冬休みもいっぱい読んでね。

冬休みもいっぱい読んでね。

今日楽しみなことに、「授業です。」という子が多いのも、すっごい事だな~と思います。子どももだけど、先生もなんです。

3時間目に、5.6年が社会の学習でしていました。

#ロイロノート 上手に使える5.6年生担任が、支援の先生と一緒に使っています。

まずは絵本を途中まで読みきかせ、その後どうなるのか・・・?の予想を、個人がテキストに書いて先生に送ります。

早く、簡単に、閲覧、比較ができました。

先生も、操作ができるようになりました。

お次は社会の作業帳をだして、先生から「自動車の生産台数の変化 グラフ」の写真を撮って子どもに送ります。

子どもたちは届いたグラフを見て、「変化」の気づきを書き込みます。

そして、今度は先生が発表の順番を決めて共有。

5.6年がすでに自分の考えを表現するツールとして使いこなせているな~と思うのは、短い時間でも、まず見やすいようにグラフに色をつけ、文字だけでなく矢印や文字囲みなども使っています。

途中で、はじめて授業に使った先生に、

「もしこの授業で、ロイロノートを使っていなかったらどう授業していたの?」とたずねたら、

「自分の作業帳に記入して、口頭で発表し合って、私が黒板にまとめて書いていたかな。子どもはそれをノートに。これを使うと、全員で見るから、話し合いが活発になって、考えが広がるよね。」と、いろいろ触りながら言ってました。

その間も、普段使いしている担任は、レベルアップへのことを子どもに。

(視覚的に伝わるよさをいかすからこそできる指導ですが)「色の選択(見えやすい色)、字の大きさなどや「見せる!」ことを意識した書き方のすすめ」と、「問いは「変化」だから、「変化」がわかる答えに。」と。

「先生」に提出だけど、常に、友だちとお互い見合こうことで「発信」の力を鍛えられますね。

途中で、はじめて授業に使った先生に、

「もしこの授業で、ロイロノートを使っていなかったらどう授業していたの?」とたずねたら、

「自分の作業帳に記入して、口頭で発表し合って、私が黒板にまとめて書いていたかな。子どもはそれをノートに。これを使うと、全員で見るから、話し合いが活発になって、考えが広がるよね。」と、いろいろ触りながら言ってました。

その間も、普段使いしている担任は、レベルアップへのことを子どもに。

(視覚的に伝わるよさをいかすからこそできる指導ですが)「色の選択(見えやすい色)、字の大きさなどや「見せる!」ことを意識した書き方のすすめ」と、「問いは「変化」だから、「変化」がわかる答えに。」と。

「先生」に提出だけど、常に、友だちとお互い見合こうことで「発信」の力を鍛えられますね。

先生も子どもも授業は楽しむ!

日々のノートづくりや、学習した資料などの掲示を上手にされる先生。

「跡を残す」にはどうするといいのかな?と、早速担任に話しながら、片づけをしてログアウト。

日々のノートづくりや、学習した資料などの掲示を上手にされる先生。

「跡を残す」にはどうするといいのかな?と、早速担任に話しながら、片づけをしてログアウト。

子どもたちは、

キャップブレード!

キャップブレード!

#五輪マスコット

2020年、東京五輪・パラリンピックの大会マスコットを決める、小学生による投票の受付がはじまりました。」と12日朝のニュースで流れていました。

バケツの水を今日からお湯にした掃除の時、「5.6年教室のベランダに、ツララがあるよ。」と知らせがあったので、写真、写真!とかけつけた5時間目。

中原小でも朝のニュースと同じ絵が!

バケツの水を今日からお湯にした掃除の時、「5.6年教室のベランダに、ツララがあるよ。」と知らせがあったので、写真、写真!とかけつけた5時間目。

中原小でも朝のニュースと同じ絵が!

6年生が作品ア、イ、ウ、それぞれを選んでいて、その理由を発表して、5年生が聴いています。

・・・・今朝のステップアップタイム。

1年教室で1年担任(6年生の元担任)から「答えは教えないで!」と言われながら、青ペンや点々で書いたりする方法をいろいろ使って、○をつけるまで横にいてくれていた6年生は「先生」みたいでした。

支援学校で、重い道具を一番に持ったり、班の子に気を配ったり、楽しませたりする姿は「先生」みたいでした。

理由の発表をするその様子も、全員が「発表」というより、「主張」のような勢いがありました。

それを聞いた5年生の意見が、作品ア、イ、ウにわかれたのも納得!です。

6年生のを聞いて第一印象でまず選ぶ。

それからアピールポイントを詳しく知って、その意味や、込められたメッセージ、自分がくみとったものなどを出し合っていました。

深まる意見を、まとめながら板書した先生は、太もものストレッチをしながら「まとまらないね。」とニッコリ。

話し合いの本質(目標)は意見を一つにまとめなくては!ですかね?

このあとの授業が、そして2020年の楽しみがまた増えてきました。

自分の考え(に自信)を持って話し合いに参加している子どもたちの顔、タイムリーな議題。「いい学活だなぁ~。」と思ったら「国語」でした。

1年教室で1年担任(6年生の元担任)から「答えは教えないで!」と言われながら、青ペンや点々で書いたりする方法をいろいろ使って、○をつけるまで横にいてくれていた6年生は「先生」みたいでした。

支援学校で、重い道具を一番に持ったり、班の子に気を配ったり、楽しませたりする姿は「先生」みたいでした。

理由の発表をするその様子も、全員が「発表」というより、「主張」のような勢いがありました。

それを聞いた5年生の意見が、作品ア、イ、ウにわかれたのも納得!です。

6年生のを聞いて第一印象でまず選ぶ。

それからアピールポイントを詳しく知って、その意味や、込められたメッセージ、自分がくみとったものなどを出し合っていました。

深まる意見を、まとめながら板書した先生は、太もものストレッチをしながら「まとまらないね。」とニッコリ。

話し合いの本質(目標)は意見を一つにまとめなくては!ですかね?

このあとの授業が、そして2020年の楽しみがまた増えてきました。

自分の考え(に自信)を持って話し合いに参加している子どもたちの顔、タイムリーな議題。「いい学活だなぁ~。」と思ったら「国語」でした。

12月12日(火曜日)

朝ミーティングのお題は「今日たのしみなこと」でした。

「小国支援学校との交流です!」と言う子が多くいましたが、5.6年生は、その交流で「企画している班の遊びを喜んでくれるか。」と、「たのしみの奥」のところまで発表していました。

他にも、「給食」「部活動」「昼休み」「ドラマ(明日の約束)」の子も、「それと交流です!」と。

「小国支援学校との交流です!」と言う子が多くいましたが、5.6年生は、その交流で「企画している班の遊びを喜んでくれるか。」と、「たのしみの奥」のところまで発表していました。

他にも、「給食」「部活動」「昼休み」「ドラマ(明日の約束)」の子も、「それと交流です!」と。

1時間目が終わって、スクールバスに乗って支援学校へ。

はじまりの会で校長先生から、この交流が始まったときのこと、春の花の交流で持って帰ったプランターに、夏はきれいな花が咲いたことなどを、「ようこそ!」の笑顔の挨拶の中でお話くださいました。

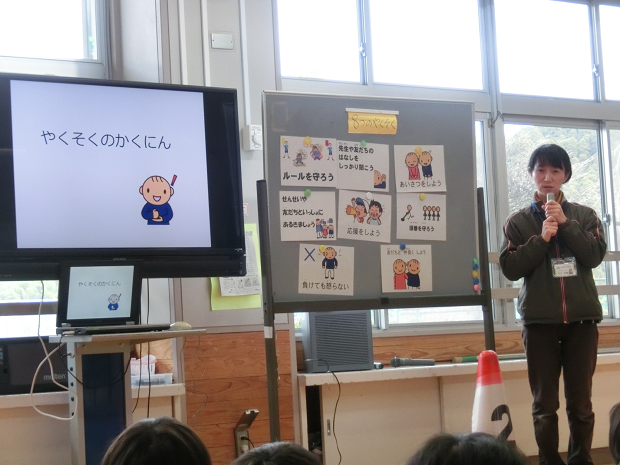

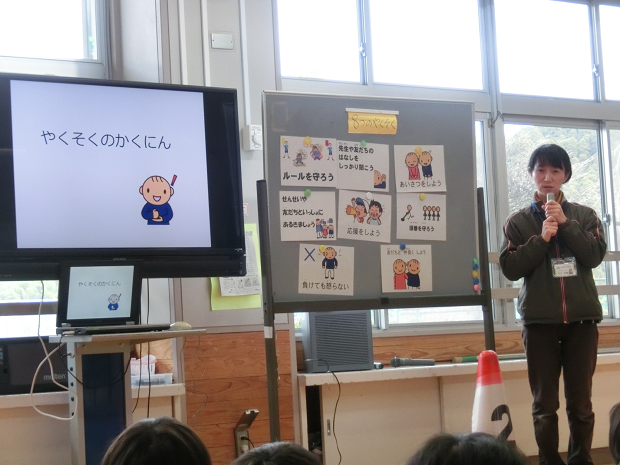

担当の先生から今日のプログラムと、8つの約束(負けてもおこらない!など)の説明。

どれも電子黒板にシンプルな文字とわかりやすいイラスト。子どもたちは見入っていました。

そして、(職員もはじめてで楽しみにしていた)校内見学。

作業棟の教室へも。

途中、中学部の授業ものぞかせてもらいました。

今日はお世話になった方を招いての食事会とのこと。

まぁなんと、中学部さんと一緒に食事を作っている方の中にも、お世話になったと招かれている方の中にも、ご指導の先生方にも、中原の方が何人も!!

子どもだけでなく、中原の大人の方も、支援学校が近いんですね。

はじまりの会で校長先生から、この交流が始まったときのこと、春の花の交流で持って帰ったプランターに、夏はきれいな花が咲いたことなどを、「ようこそ!」の笑顔の挨拶の中でお話くださいました。

担当の先生から今日のプログラムと、8つの約束(負けてもおこらない!など)の説明。

どれも電子黒板にシンプルな文字とわかりやすいイラスト。子どもたちは見入っていました。

そして、(職員もはじめてで楽しみにしていた)校内見学。

作業棟の教室へも。

途中、中学部の授業ものぞかせてもらいました。

今日はお世話になった方を招いての食事会とのこと。

まぁなんと、中学部さんと一緒に食事を作っている方の中にも、お世話になったと招かれている方の中にも、ご指導の先生方にも、中原の方が何人も!!

子どもだけでなく、中原の大人の方も、支援学校が近いんですね。

いよいよ交流。

3チームに分かれての二つのゲームを5回戦しました。

毎回勝ったところ(早くゴールをした班)から点数のくじをひいて、その点数で争うのです。

ゲームで勝っても点数のくじがひくかったり、ゲームは一番最後にゴールでもくじは高得点・・・と、勝っても負ける、負けても勝てる、合計点の計算までたのしみました。

そんな中で、班の交流の子に順番を守るようにや、うまく並ぶように・・・とみんなを見て、自分の近くに手を引いたり、時々「大丈夫?つかれたやろ?」声をかけたりしていました。

その後、自分たちがもってきた各班ごとのゲームをしまして、終わりの会で、感想を発表してから、学校へ戻りました。

小国支援学校様、どうもありがとうございました。

つないだ手がはなれないようにいたいです。

3チームに分かれての二つのゲームを5回戦しました。

毎回勝ったところ(早くゴールをした班)から点数のくじをひいて、その点数で争うのです。

ゲームで勝っても点数のくじがひくかったり、ゲームは一番最後にゴールでもくじは高得点・・・と、勝っても負ける、負けても勝てる、合計点の計算までたのしみました。

そんな中で、班の交流の子に順番を守るようにや、うまく並ぶように・・・とみんなを見て、自分の近くに手を引いたり、時々「大丈夫?つかれたやろ?」声をかけたりしていました。

その後、自分たちがもってきた各班ごとのゲームをしまして、終わりの会で、感想を発表してから、学校へ戻りました。

小国支援学校様、どうもありがとうございました。

つないだ手がはなれないようにいたいです。

持久走大会

全体練習をはじめて2週間。

タイムや順位をはじめは気にしていなかった子も、だんだんやる気や様子がかわってきたのでしたが、週明け体調不良者が増えました。

当日朝も雪となり、体調もあわせてみんなで検討しましたが、ぎりぎりまで心配しました。

でも、校長先生のスタートの合図の時には青空になりました。

タイムや順位をはじめは気にしていなかった子も、だんだんやる気や様子がかわってきたのでしたが、週明け体調不良者が増えました。

当日朝も雪となり、体調もあわせてみんなで検討しましたが、ぎりぎりまで心配しました。

でも、校長先生のスタートの合図の時には青空になりました。

保護者の方が応援と、安全に見守ってもくださいました。

今日の開催に合わせて、お休みを取られていた方も多かったので、予定通りでき見ていただけてよかったです。

とても寒い中でした。

どうぞ土日にゆっくりからだを休養しておいてください。

そのあとの、PTA全体会と学級懇談会も、大変お世話になりました。

どうぞ土日にゆっくりからだを休養しておいてください。

そのあとの、PTA全体会と学級懇談会も、大変お世話になりました。

今日楽しみなこと

6日 朝ミーティングのお題は「今日たのしみなこと」でした。

「国語と算数です」。

「全部です。」

「給食です。」

「理科と社会です。」

「水曜日だから早く帰れることです。」

「全部です。」

「給食です。」

「理科と社会です。」

「水曜日だから早く帰れることです。」

「読み聞かせです。」

低学年はクリスマスの月に合わせての本のセレクト。

あとで休み時間に

「うちはサンタが夜と昼にくるんですよ。昼のサンタは見えるんですよ!」

な~んてかわいい!。

(あ!そういえばクリスマスか!

・・・タイヤ交換とか忘年会とか大そうじとかばかり・・・いかんいかん)

帰り際、玄関に置いたままのさつまいもを見て、「さつま芋は寒さに弱いから保管した方がいいですよ!」と。

さすが食生活改善推進委員さん!アドバイスありがとうございます。

(でもきっと、もうすぐいいことが・・・!)

あとで休み時間に

「うちはサンタが夜と昼にくるんですよ。昼のサンタは見えるんですよ!」

な~んてかわいい!。

(あ!そういえばクリスマスか!

・・・タイヤ交換とか忘年会とか大そうじとかばかり・・・いかんいかん)

帰り際、玄関に置いたままのさつまいもを見て、「さつま芋は寒さに弱いから保管した方がいいですよ!」と。

さすが食生活改善推進委員さん!アドバイスありがとうございます。

(でもきっと、もうすぐいいことが・・・!)

高学年

お持ちいただいたのは本ではなく「ギター」

「ひまわりの約束」の弾き語りでした。

読み聞かせとはまたひと味違い、にっこりうれしそうな顔の子、一緒に口ずさんで聴いていた子、休み時間にこの曲を鼻歌で歌っている子もいましたね。

お持ちいただいたのは本ではなく「ギター」

「ひまわりの約束」の弾き語りでした。

読み聞かせとはまたひと味違い、にっこりうれしそうな顔の子、一緒に口ずさんで聴いていた子、休み時間にこの曲を鼻歌で歌っている子もいましたね。

「社会です。」

3年生は、南小国産の野菜などこれまで調べてきたことを出しあい、

きよらカァサを検索、関西や関東との流れが見えてきます。

にぎわう中で感心するのはノートの整理!

まとめたノートの分、その『術』も身についています。

先生が板書には忘れていた、赤い囲み。

子どもは気付いて「先生、ここ赤で囲むんでしょ?」と先に。

5年生は、これまで調べたりしてわかったことを問題を作り「クイズ大会」

3年生は、南小国産の野菜などこれまで調べてきたことを出しあい、

きよらカァサを検索、関西や関東との流れが見えてきます。

にぎわう中で感心するのはノートの整理!

まとめたノートの分、その『術』も身についています。

先生が板書には忘れていた、赤い囲み。

子どもは気付いて「先生、ここ赤で囲むんでしょ?」と先に。

5年生は、これまで調べたりしてわかったことを問題を作り「クイズ大会」

「探検です」

2年生

長靴をもって、上中原方面へおでかけしました。

帰ってきて、お名前や教えてもらったことを書き留めています。

初任研

採用されたら1年間、実践的な力をつけるために、いろんな研修を受ける「初任研」というのがあります。

4名が発熱と腹痛で欠席だった6日の5時間目。

12月12日に計画されている2回目の支援学校との交流内容を考えるために、縦割り班でならびました。

交流担当の(来年度初任研を受ける予定の)先生からの説明です。

交流のはじまり(20年前の給食時間のこどもと先生の会話)、今日の話し合いのすすめ方、決める内容、時間、班分けなどを、ボードを使いながら。

参考に・・・と、支援学校のお友だちの最近すきな遊びなどの資料、昨年度や前回の写真も準備されて。

話し合いが始まると、5.6年生を中心にすすめられました。

12月12日に計画されている2回目の支援学校との交流内容を考えるために、縦割り班でならびました。

交流担当の(来年度初任研を受ける予定の)先生からの説明です。

交流のはじまり(20年前の給食時間のこどもと先生の会話)、今日の話し合いのすすめ方、決める内容、時間、班分けなどを、ボードを使いながら。

参考に・・・と、支援学校のお友だちの最近すきな遊びなどの資料、昨年度や前回の写真も準備されて。

話し合いが始まると、5.6年生を中心にすすめられました。

先生達は3つ班、どれもが聞こえるところにいながら、お外を見て寒さを想像したり、掲示物を整理したり、「この本おもしろそう・・」と整理された新刊を手に取ったり、連絡をしあったり・・・。

5時間目の終わりには、シートに班ごとの交流プランが書き込まれました。

もう何十年もまえに初任研を受けた者が、新鮮な刺激を受けた時間でした。

5時間目の終わりには、シートに班ごとの交流プランが書き込まれました。

もう何十年もまえに初任研を受けた者が、新鮮な刺激を受けた時間でした。

普段の授業も、昨日→今日!と日々変わります。

この日サンスウは、多い少ないの比較。

(前の日にできなかったところをひと工夫した教材で)

「うわ~!できたね!」と先生から拍手をもらって、うれしい顔でした。

でも、きりかえておわりのあいさつ。

「気をつけ!」の手がきりりとのびてから、「礼!」

この日サンスウは、多い少ないの比較。

(前の日にできなかったところをひと工夫した教材で)

「うわ~!できたね!」と先生から拍手をもらって、うれしい顔でした。

でも、きりかえておわりのあいさつ。

「気をつけ!」の手がきりりとのびてから、「礼!」

「伝えあう」

「伝えあう」その①12月1日 English Friday

「What animal do you like?」

朝ミーティングのお題は「好きな動物は何?」でした。

「I like cat.」「I like dog.」が多かったけど「I likeかわうそ」とか、難しい名前のへびはもありました。

「What animal do you like?」

朝ミーティングのお題は「好きな動物は何?」でした。

「I like cat.」「I like dog.」が多かったけど「I likeかわうそ」とか、難しい名前のへびはもありました。

3時間目、3・4年生はクリスマスツリーのかざりを作りました。

作るものを決めたら、ALTのところに、折り紙をもらいに行きます。

「I want ~」

自分が欲しい折り紙の「色」を言ってからもらいます。

作るものを決めたら、ALTのところに、折り紙をもらいに行きます。

「I want ~」

自分が欲しい折り紙の「色」を言ってからもらいます。

作っている間も「What do you make?]

何を作っているのかたずねられたら

「I make~ 」

答えるのに困ったら、黒板の絵を見ればわかります。

ひとりいくつもの種類のかざりを作りました。

クリスマスソングを聴きながら・・・。

何を作っているのかたずねられたら

「I make~ 」

答えるのに困ったら、黒板の絵を見ればわかります。

ひとりいくつもの種類のかざりを作りました。

クリスマスソングを聴きながら・・・。

「伝えあう」その②12月3日 きよら人権デー

開会は「恵楓園」に研修に行かれ、「ハンセン病」の学習をされた方のごあいさつからでした。

中原小の発表は3番目。

31人での練習回数は少なかったし、管理センターでは、はじめてだったので緊張しましたが、ぎんなん祭以上に達成感を(裏方も)感じました。

それは、それまでの学習・練習があったから。

観てくださった方がいるから。

感想を伝えてくださった方がいるからです。

開会は「恵楓園」に研修に行かれ、「ハンセン病」の学習をされた方のごあいさつからでした。

中原小の発表は3番目。

31人での練習回数は少なかったし、管理センターでは、はじめてだったので緊張しましたが、ぎんなん祭以上に達成感を(裏方も)感じました。

それは、それまでの学習・練習があったから。

観てくださった方がいるから。

感想を伝えてくださった方がいるからです。

(子どもの感想)

「私は目標にしていた南小国に伝えるということはできたと思います。みんなが協力して作り上げてきたからです。

それに劇が終わってから見ていた人に「よかった」「涙がでそうになった」と言われたからです。

私はみんなでやると、より伝えたいことがつたわるのかなと思いました。」

「私は目標にしていた南小国に伝えるということはできたと思います。みんなが協力して作り上げてきたからです。

それに劇が終わってから見ていた人に「よかった」「涙がでそうになった」と言われたからです。

私はみんなでやると、より伝えたいことがつたわるのかなと思いました。」

「ぼくはきよら人権デーに出ることはできなかったけど、練習の時に5.6年生がやった劇を全校で協力して発表したので、自分たちが伝えたいことがより、伝わりやすくなって、本当のことを知ってくれた人が少しでも多くなったと思うのでよかったです。」

おうちの方・先生方には、これまでの衣装の準備・応援、当日は送迎も。

本当にありがとうございました。

体調がベストでない子も、この時間だけは・・・と来てくれていましたね。

本当にありがとうございました。

体調がベストでない子も、この時間だけは・・・と来てくれていましたね。

4日、朝ミーティングのお題は「土・日に楽しかったこと」でした。

試合で連続ヒット・学年優勝・ベストを尽くせた走り・好プレーなど嬉しい報告、

お兄ちゃん・お友だちとたっぷり遊んだ・お父さんとお買い物をしたなど、あたたまる報告、

IPPONや M1がおもしろかった報告(ありがとうございますっ!)、

何人もが「きよら人権デーにいったことと、~~です。」と!!

試合で連続ヒット・学年優勝・ベストを尽くせた走り・好プレーなど嬉しい報告、

お兄ちゃん・お友だちとたっぷり遊んだ・お父さんとお買い物をしたなど、あたたまる報告、

IPPONや M1がおもしろかった報告(ありがとうございますっ!)、

何人もが「きよら人権デーにいったことと、~~です。」と!!

伝えるだけでなく、市原小学校・りんどうヶ丘小学校の発表から「本当のことを知る」「知ることを人任せにしない」「経験して考えたこと」などが伝わってきました。

限られた人だけが学習するのではなく、仲間はずれや知らんぷりをしない大人やこどもを育てる町に!「知らないことからうまれる誤解」がおこらないように!とはじまっているこの会。14回目でした。

休日にもかかわらず、人権教育推進協議会の方、町の方々、大変お世話になりました。

限られた人だけが学習するのではなく、仲間はずれや知らんぷりをしない大人やこどもを育てる町に!「知らないことからうまれる誤解」がおこらないように!とはじまっているこの会。14回目でした。

休日にもかかわらず、人権教育推進協議会の方、町の方々、大変お世話になりました。

学校便りをアップしました。

学校便り 「ぎんなん No.10」をアップしました。

ご覧ください。

ご覧ください。

12月1日(世界エイズデー)

師走

インフルエンザが流行期に入りました。

抵抗力を落とさないように、手洗い・うがい、すいみん、栄養、運動、ストレスに気をつけましょう。

12月8日は校内持久走大会です。

練習の1回目は危険な場所の確認と試走。

そのあと今週2回、タイム測定をしました。

抵抗力を落とさないように、手洗い・うがい、すいみん、栄養、運動、ストレスに気をつけましょう。

12月8日は校内持久走大会です。

練習の1回目は危険な場所の確認と試走。

そのあと今週2回、タイム測定をしました。

きよら人権デーのステージ発表に向けて、通し練習をしました。

当日、都合で参加できない子がいますが、練習中フロアから、立ち位置を「もっとこっちだよ。」とか、「声をもう少し大きく!」をアクションでステージに伝えたり、衣装や道具運びの手伝いをしたり。

全学年構成になり、シナリオに新たに加わったシーン、アレンジされたシーンで、ものすごい俳優力を発揮する1~4年生がいたり。

数回の練習でしたが、31人の作品になりました。

練習の最後に、フロアから見ての、今日の練習の感想をみんなに。

「今度は、全学年で一生懸命がんばってしているところがいいと思います。」

「みんなで力を合わせて、伝えようとしていることがよくわかりました。」

「行けないけど、がんばってください。」

本番は12月3日(日曜日)管理センターです。

脳がイキイキ!

1年 算数のすごろくです。

手持ちのカードの計算をして、その答えの数だけすすみます。

計算は正確に、でもすごろくのルールを守らないと!

(けんかの一歩手前まで!!!)夢中になりながら、しぜ~んに身についているものがまたひとつ。

別の時間はこつこつ練習問題。

タイマーで時間をはかります。

終わった人から先生の所へノートを見せに行きます。

ノートを先生に向けて渡すこと、「お願いします。」や順番を守って待つこと、

終わったら次に計算スキルをするから・・・前もって、手元にそれを持ってきておくこと・・・。

指示されなくてもしぜ~んとできることが、いつの間にかまたまたひとつ。

手持ちのカードの計算をして、その答えの数だけすすみます。

計算は正確に、でもすごろくのルールを守らないと!

(けんかの一歩手前まで!!!)夢中になりながら、しぜ~んに身についているものがまたひとつ。

別の時間はこつこつ練習問題。

タイマーで時間をはかります。

終わった人から先生の所へノートを見せに行きます。

ノートを先生に向けて渡すこと、「お願いします。」や順番を守って待つこと、

終わったら次に計算スキルをするから・・・前もって、手元にそれを持ってきておくこと・・・。

指示されなくてもしぜ~んとできることが、いつの間にかまたまたひとつ。

2年生算数の九九!

先生の合格をもらうまでに・・・

教室の入口を通るたびに、九九を言う(ミッション)段があり。

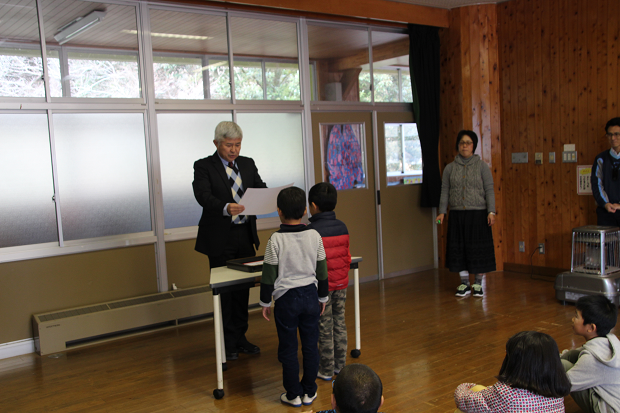

校長先生にきいてもらって、合格したらシールをもらう段もあり。

宿題でおうちの方の前で言う段もあり。

くりかえし学習中です。

先生の合格をもらうまでに・・・

教室の入口を通るたびに、九九を言う(ミッション)段があり。

校長先生にきいてもらって、合格したらシールをもらう段もあり。

宿題でおうちの方の前で言う段もあり。

くりかえし学習中です。

図工

絵は「苦手・・・」と言っていたそうですけど、くまもとこどもの美術展に、ふたりとも入賞おめでとう。

そしてまた、次の作品が完成しました!

絵は「苦手・・・」と言っていたそうですけど、くまもとこどもの美術展に、ふたりとも入賞おめでとう。

そしてまた、次の作品が完成しました!

3年生

コンパスを使うのがじょうずになりました。

下を向いている顔、みんなにっこにこです。

授業中、脳がイキイキ!の瞬間がいっぱい。

1,2年生は、6時間目のわくわく中原教室で、こまを作ってまわして遊びました。

始めるときに、こまのデザインで、回ったときの変化が面白いことを、今日の先生に見せてもらったので、工夫して作りました。

コンパスを使うのがじょうずになりました。

下を向いている顔、みんなにっこにこです。

授業中、脳がイキイキ!の瞬間がいっぱい。

1,2年生は、6時間目のわくわく中原教室で、こまを作ってまわして遊びました。

始めるときに、こまのデザインで、回ったときの変化が面白いことを、今日の先生に見せてもらったので、工夫して作りました。

校内研修

11月28日(火)

国語 5年天気を予想する 6年『鳥獣戯画』を読む

国語 5年天気を予想する 6年『鳥獣戯画』を読む

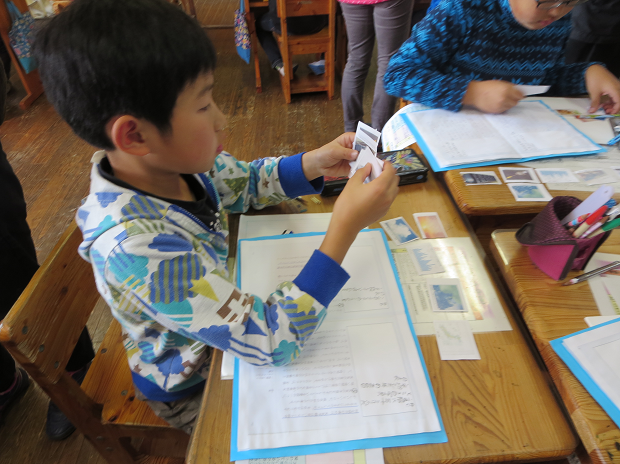

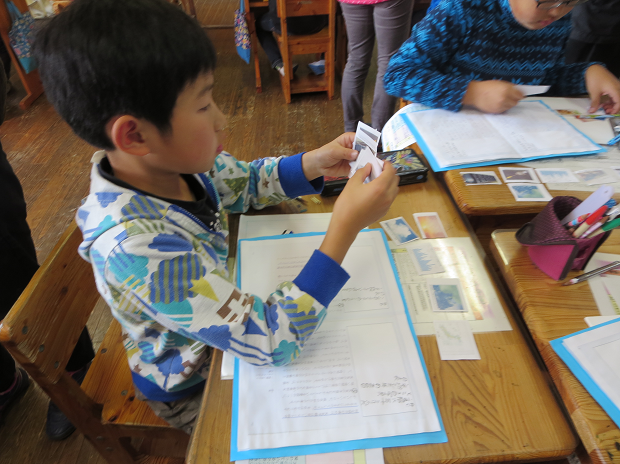

5年生。これまで、段落の構成をつかんできたことをふりかえり、今日のめあてをつかむ質問「今日は、その文にどんな資料が入るのか。」から。

自分で考える→グループで考える→資料の効果について考えるという流れでした。

それぞれもらった写真カード。

「この資料カード、この言葉があるからここ!」

「あれ?この資料は必要なのかな?」

読み込みながら、カードを置き換えたり、これは使わないんじゃないかな?と先生の ひっかけ に気付いたり。

頭をひねって、じっくり考えるの「か」です。

かかる時間には当然、個人差が。

先生だけでなく、クラスメイトも個人差につきあい、普通に補い合う様子に、参観の先生から授業研究会で、「グループ学習の時、学習リーダーやみんなが、時間が必要なメンバーにもフォローするのがとてもすばらしかった。」と。

登校や縦割り班、部活、朝ラン、遠足、運動会、ぎんなん祭・・・・・日々の5,6年生の下の学年へのかっこよくて、だれにも優しい姿は、教室の中も同じです。

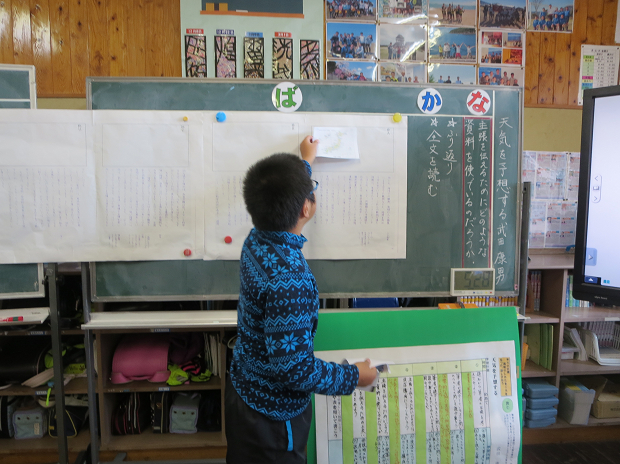

6年生。

少し前に、阿蘇小学校の研究授業に参加した先生が、「導入で、前時までの学習の振り返りを、電子黒板でスライドショーみたいにしてあったよ。とってもわかりやすかった。やってみたいな。」と話していました。

なるほど。きっとこんなふうにされていたんだな・・・。

自分で考える→グループで考える→資料の効果について考えるという流れでした。

それぞれもらった写真カード。

「この資料カード、この言葉があるからここ!」

「あれ?この資料は必要なのかな?」

読み込みながら、カードを置き換えたり、これは使わないんじゃないかな?と先生の ひっかけ に気付いたり。

頭をひねって、じっくり考えるの「か」です。

かかる時間には当然、個人差が。

先生だけでなく、クラスメイトも個人差につきあい、普通に補い合う様子に、参観の先生から授業研究会で、「グループ学習の時、学習リーダーやみんなが、時間が必要なメンバーにもフォローするのがとてもすばらしかった。」と。

登校や縦割り班、部活、朝ラン、遠足、運動会、ぎんなん祭・・・・・日々の5,6年生の下の学年へのかっこよくて、だれにも優しい姿は、教室の中も同じです。

6年生。

少し前に、阿蘇小学校の研究授業に参加した先生が、「導入で、前時までの学習の振り返りを、電子黒板でスライドショーみたいにしてあったよ。とってもわかりやすかった。やってみたいな。」と話していました。

なるほど。きっとこんなふうにされていたんだな・・・。

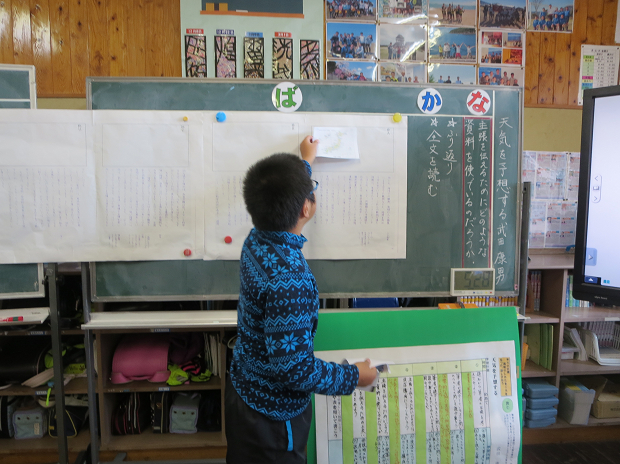

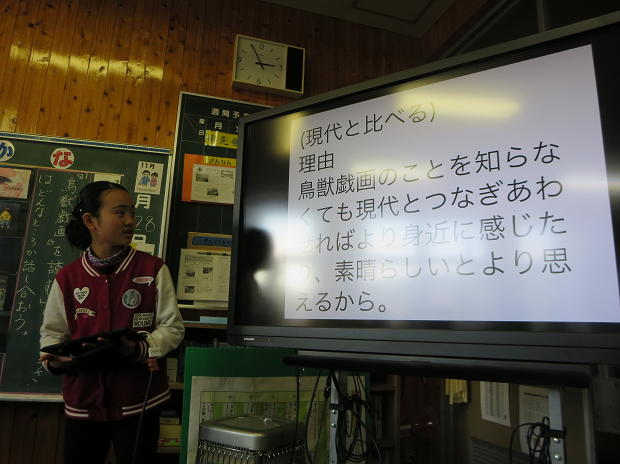

事実と評価の色分けした書き込みと、段落構成の振り返りをして、今日は「おもしろさ」の謎解きです。

おもしろいと思ったことを個人で書き出す→グループで伝え合う→すばらしいところをまとめて発表する と言う流れでした。

授業研究会で校長先生からの、「ホワイトボードやタブレットを使い、あえて少しずつ変えながら発表をしたのはなぜ?」

という質問は、「実は・・・」と、今日は国語の研究授業ですが、めあてに迫る工夫にICTがたくさん活用できますよ!と職員に知らせる「&ICT研修 #ロイロノート」の気持ちも含まれていましたという担任の思いを引き出しました。

おもしろいと思ったことを個人で書き出す→グループで伝え合う→すばらしいところをまとめて発表する と言う流れでした。

授業研究会で校長先生からの、「ホワイトボードやタブレットを使い、あえて少しずつ変えながら発表をしたのはなぜ?」

という質問は、「実は・・・」と、今日は国語の研究授業ですが、めあてに迫る工夫にICTがたくさん活用できますよ!と職員に知らせる「&ICT研修 #ロイロノート」の気持ちも含まれていましたという担任の思いを引き出しました。

授業は1時間でしたが、前の1年生の研究授業のときに続く、日常の授業や生活の積み重ねを感じる、たっぷりの1時間でした。

職員室に戻りながら、日々の複式のたいへんさを理解する教頭先生から担任へ、「複式だからこそ!」のプラスの応援(複式の教育効果)のお話が続いていました。

職員室に戻りながら、日々の複式のたいへんさを理解する教頭先生から担任へ、「複式だからこそ!」のプラスの応援(複式の教育効果)のお話が続いていました。