2023年1月の記事一覧

開運!図書室おみくじ

図書だよりでもお知らせがあったように、図書室では今日(16日)からの後期後半の本の貸し出しが始まっています。貸し出しに合わせて、本を借りた人は1回「開運!図書室おみくじ」を引くことができるようになっています。早速、本を借りた子どもたちが「おみくじ」を引いていました。おみくじは3種類あって、その一つは受験生(3年生)専用おみくじです。いろいろな運の持ち主の司書の堀田先生が年末年始に制作されたおみくじで今年もいい一年になることまちがいなしです。開運おみくじの詳細は図書室おみくじ.pdf、おみくじ制作の裏はなしはおみくじ裏話(4コマ).pdf。

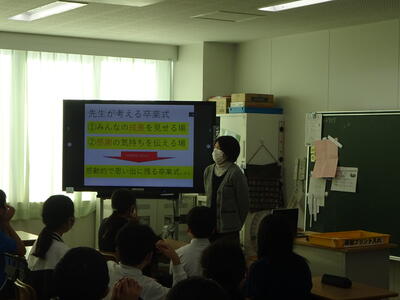

卒業プロジェクト始動

3月には小学校卒業となる6年生の「卒業プロジェクト」が先週末から始動しました。先週は、3クラスそれぞれで「卒業プロジェクト」について担任の先生から話があり、今後は6年生全員で毎週木曜日に3つのプロジェクトに分かれて準備や取組を進めていきます。

6年生は、昨年度(5年生時)には、「感謝の気持ちを伝えようプロジェクト」を経験しています。今回は、自分達が卒業する側となってのプロジェクトとなります。のこり50日を切りましたが、卒業まで充実した小学校生活を送ってくれることを願っています。

昨年度(5年生時)の取組から1年、6年生の成長を感じます。昨年度の「感謝の気持ちを伝えようプロジェクト」関連ブログはこちら

「頼もしい5年生」(2022,3,3)

「メッセージビデオ上映」(2022.3.22)

「卒業式漫才!」(2022.3.22)

「6年生への最後のサプライズ」(2022.3.23)

「避難所」看板設置

本校は、災害時の避難所として指定されています。市役所の交通防災課により敷地北側の駐車場入り口に「災害時 避難所」の看板が新たに設置されました。

児童生徒が在校時は、児童生徒が優先されますが、市の防災計画に基づき、主に体育館や武道場が避難所として利用されます。また、運動場は車での避難場所として、災害時のための照明も数カ所設置されています。運動場への車の進入は、駐車場の西側(西沖住宅側)に緊急時(災害時)道路があります。この緊急時道路は、日常は閉門(施錠なし)していますが、緊急時は開門することになっています。いつも利用している駐車場は、緊急車両等の出入りとなります。

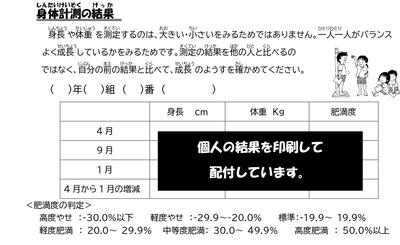

身体測定の結果

10日(3・4・5年)、11日(1・2・6年)の身体測定(身長と体重)を行いました。

身体測定は、4月(進級時)と9月(夏休み明け)、そして1月(冬休み明け)の年3回実施しています。個人差はありますが、特に成長期の子どもたちは身長がうらやましいほど伸びています。「ほけんだより1月号」で、4月、9月、1月の身長、体重、肥満度の3項目について記して、配付していますので、ご家庭でもご確認をお願いします(測定の日に欠席の子どもと達は、測定後の配付となります)。

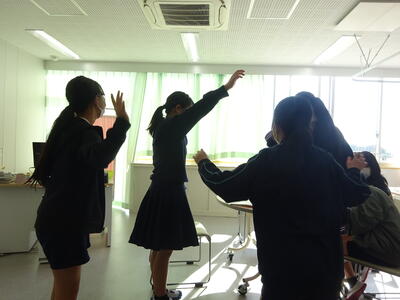

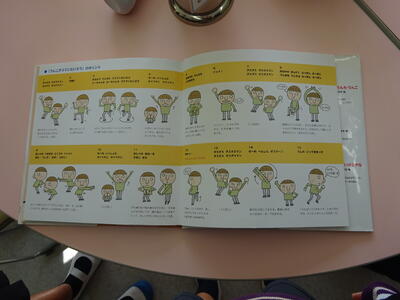

保健室でのダスマンたいそう

昼休みの保健室では、保健委員の子どもたちが毎日、色々な活動をしています。そんな中で、活動後に何やら楽しげに踊っている保健委員(+他の子ども)の6年生の姿が昨年末から見られました。時折、曲も流れています。踊っていたのは、保健室にある絵本「うんこダスマンたいそう」(ほるぷ出版)とのことでした。絵本には「歌と絵にあわせて体を動かすことで、おなかの中のうんこをイメージして、楽しく気持ちよくうんこができるようになる体操の絵本。多くの教育現場で実践され、CD化が望まれていた体操が、CD付きの絵本になりました。」と説明書きがあります。

キレキレのダンスを完全マスターした6年生保健委員+有志の踊りは、今後、保健委員会と体育委員会がコラボして啓発していくことも検討しているそうです。

パワーシート(合志楓の森記録会)

昨年度は計画のみで実施できなかった「合志楓の森記録会」(保護者向け文書はこちら)の練習が少しずつ始まっています。持久走ですが、速さや順位を競うものではなく、それぞれ個々の「持久力」を高めていくためといくことが目的のため、「大会」ではなく「記録会」としています。

そのため、体育の時間だけではなく、休み時間でも取り組めるようにワークシートが子どもたちには渡されています(パワーシート.pdf)。休み時間などに取り組む目標を決め、運動場1周で「1パワー」とカウントし記録していきます。また、体育の時間には、自分の「目標タイム」を決め、毎回、タイム計測し、1秒早くなると「1パワー」が加算され、最終的な「合計パワー」(自分の取組成果)を視覚化していくようにしています。

早速、登校後の朝や昼休み時間の運動場では「パワー」(1周で1パワー)をためるために黙々と走っている子どもたちも見られます。来週(16日)からは、2時間目後の休み時間5分間を「Let's楓スポーツタイム」として全校で練習に取り組んでいく予定です。

NHKの防災教室(4・5年)

5年生(3・4時間目)、4年生(5・6時間目)にNHKの防災教室を行いました。講師は防災士で「歌う防災士 しほママ」として活動されている柳原志保さんです。柳原さんは、宮城県多賀城市で2011年の東日本大震災で被災され、その後、熊本県に移住され、2016年の熊本地震や大雨災害などを経験され、現在は、県内各地で防災教室を開催されている方です。

「歌う防災士」だけあって、歌いながらの登場など子どもたちも楽しく活動しながら防災について学びました。「やろうやろう」「自分」で、「家族」で、「みんな」でをもとに、今回は「ひなん先での寒さ対策」を主に学習しました。ペットボトルでの湯たんぽや「ダンゴムシ体操」(外部リンク「地震から身を守る『ダンゴムシ体操のうた』」YouTube動画)、新聞紙を使ったスリッパづくりなどを体験しました。

避難時は「指示を一回で聞けるように普段から『黙って聞く』練習をしておく」、災害時は「なければ、あるものをいかしてつくる」など子どもたちは今回の学習を通して実感できたようでした。しぽママさんの防災に関する動画(YouTube)もあるそうですので、ご家族でも参考にされてくだあさい。

冬休み明け「すごろく」

3年担任の山下先生が冬休み中に作成された「冬休みあけすごろく」(冬休み明けすごろく.pdf)が教職員のグループウェアに「ご自由に使ってください」とアップされていました。

グループ(班)で行いながら、止まったマス目に従うもので、マス目には「冬休みは楽しかった?」「冬休みにそうじした場所をおしえてください」「「先生に『今年もよろしくおねがいします』と言いにいく」「トレーニングタイムみんなでスクワット5回」「村上様がホームラン1マス進む」「ギャー!野生のうさぎに追いかけられた。1回やすみ」など楽しい内容が盛りだくさんで、早速、実施したいつくかのクラスでは、大いに盛り上がっていました。

私の持ち主は・・・?

1階の西側ロビーに、トレーナー、ジャンパー、帽子、手ぶくろ、水筒などなどが並べられています。前回は、夏休み前(7月)に行いましたが、恒例にはしたくない「落とし物」の展示?です。職員室にある箱には、届けられた落とし物が保管されてあり、その都度、子ども達が探しに来て、無事、持ち主に返っていくこともありますが、それ以外は、保管し続けている状態です。保管している落とし物には、もちろん名前が書いてありません。

今週中(13日)まで展示していますので、ご家庭でも「最近、あの服、見てないな」といったものがありましたら、遠慮なくご来校いただきご確認をお願いします。それ以降は処分していく予定です。

新年のスタート

今年最初の3連休もあったため、いつもよりは長い冬休みを終え、今日から後期後半が始まります。

今年初めての登校となる子どもたちも朝から気持ちのいいあいさつを交わしてくれました。何人かは、「明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。」と新年のあいさつをしてくれる子どもも見られ、改めて新年のスタートを実感しました。

また、学校のフェンスの歩道側には、黒石原見守り隊の方々が「新年おめでとう」の看板を設置されてあり、今年も多くの地域の方々に見守られながら過ごせるありがたさを感じています。

先生達のスタート会

今日(6日)の午前中、今年最初の職員会議などを行いました。午後は、それぞれの先生方が10日(火)からの後期後半の準備を行われています。

お昼の休憩時間には、昼食を兼ねた先生方のスタート会を低学年の先生方を中心に開かれました。合志楓の森小にちなんだ10問クイズに、先生方はそれぞれのスマホなどの端末を使って回答し、正解者がリアルタイムで表示されるというがアプリを使ったゲームを企画してくれました。ここでもICTがしっかりと活用されています。先生方からは、「クラスで子どもたちとも使える」との声が聞かれるほど盛り上がりました。楓の森小の先生方のすごさです。

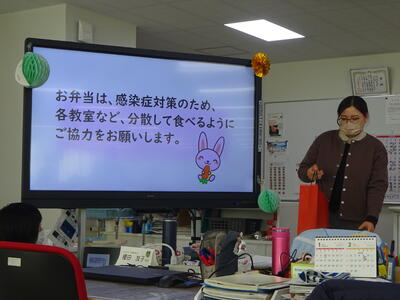

「お弁当は、感染症対策のため、各教室などで分散して食べるようにご協力お願いします」と対策も忘れていないところもさすがです。職員室もいい雰囲気でスタートできました。10日には久しぶりに子どもたちに会えるのを楽しみにしています。

交通安全情報(熊本県警察)

熊本県教育委員会を通じて熊本県警察「交通安全情報」(詳細は交通安全情報(12月発行分).pdf)が届きました。

令和4年11月末の熊本県内での交通事故発生件数は2856件で、死者数は45人、負傷者数3547人でいずれも増加しています。そのうち、自転車が関係した交通事故は466件で増加しています。「小学生」が乗車する自転車が関係した交通事故も16件発生し、16人が負傷しています。

本校では自転車教室を実施した3年生以上が、放課後、主に自転車を使っていますが、「自転車安全利用五則」(自転車の安全ルール.pdf)やヘルメット着用など、再度、ご家庭でも一緒に確認をお願いします。