2022年6月の記事一覧

ナン争奪戦!

今日の給食献立は「トマトと挽肉のカレー」「アスパラサラダ」に「ナン」でした。献立に書かれている一言メッセージには「なすは、インドが原産で、日本には奈良時代に入ってきたと言われています。英語では、形が似ているので、『エッグプラント』と言います」と添えられていました。

配膳後の各教室からは、あまった「ナン」争奪でじゃんけんをする声が聞こえていました。今日の給食は、いつも以上に楽しんだようでした。

おおきなかぶ

「みんなで力をあわせて、大きなかぶをひっこぬく」というロシアの民話「おおきなかぶ」。だれもが一度はよんだことがある絵本です。1年生の国語でも長年扱われている教材です。

1年生は、国語の授業で今日からこの「おおきなかぶ」の学習がはじまりました。おじいさんはおばあさんを、おばあさんはまごを、まごは犬を、いぬは猫を、猫はネズミを呼んできて・・・・というお話に、子ども達はワクワク感が止まらないようでした。これから学習を進めていきますが、声に出して読んでも楽しいお話です。ご家庭での音読も一緒に楽しまれてはと思います。

熱中症対策

昨日(28日)に統計上最も早い梅雨明け。真夏を思わせる空で日中も30度を超える日が続いています。

学校では、養護教諭の山下先生や米澤教頭先生が、朝や昼には機器を使って「暑さ指数」を測定し、職員室と保健室前の掲示板で確認・周知を行っています。また、特に暑い日は、給食中に教頭先生が外で遊ぶ際の注意事項などを放送され、各担任からも確認をしています。「暑さ指数」が「危険(31以上)」やそれに近い時には、昨年同様、外遊びを禁止としていますが、現在は、気をつけながら、子ども達は外遊びを楽しんでいます。

水分補給、防止着用、遊ぶ際にマスクをはずすなど、外遊びをしていますが、熱中症対策、コロナ対策、体力維持や向上、子ども達の楽しみ・・などなど状況を見ながら教育活動を進めています。

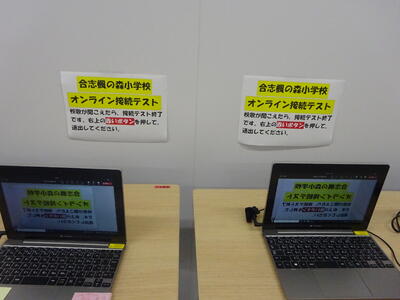

1年生接続テスト

1年生はタブレットのteamsを使った家庭と学校の接続テストを本日(28日)の17時から19時まで行っています。

接続方法等は、保護者の皆様ページをご覧ください。

小会議室に1組から5組の5台の配信用タブレットが並べられ、次々に子ども達が入室してきています。学校で練習をしたteamsへの入室もスムーズにできているようです。子ども達同士で画面ごしに手を振り合うなど順調にテストが進んでいます。

画面が見えて、校歌が聞こえたら接続テストは完了となります。

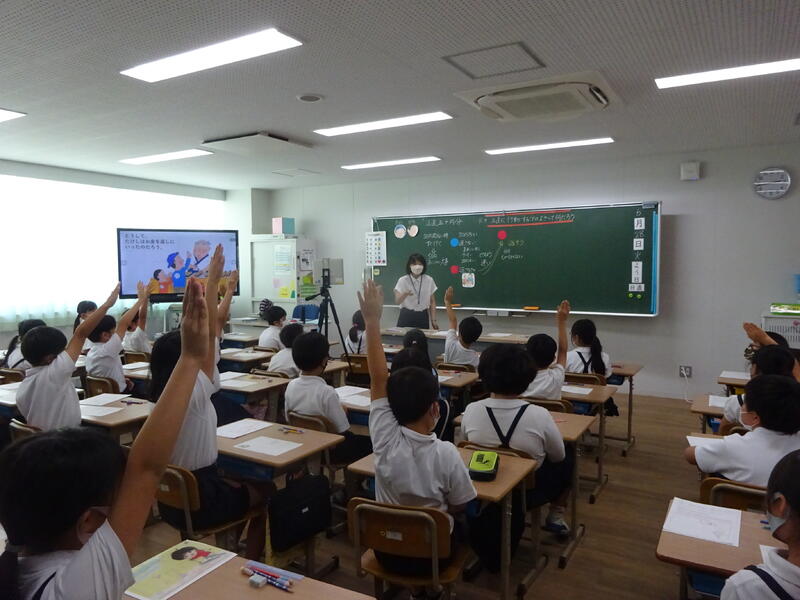

飛び込み授業(4年2組)

先生方が授業力向上を図るために様々な研究会があり、その一つに熊本県道徳教育研究会があります。今年度は、菊池郡市が開催場所となっており、合志楓の森小・中学校を会場に9月21日(水)の午後に開催することとなっています。当日は、小学校低学年(2年)、中学年(4年)、高学年(5年)、中学校(2年)の授業公開後、研究会等が行われます。本校からは、2年2組の三城先生が授業されます。また、4年生は2組、5年生は3組の学級で他校から先生が来られて授業をされることになります。

今日は、4年2組で授業をされる菊陽北小学校の水野桂子先生と協力者の菊之池小学校の岩下和子校長先生が来校され、5時間目は2組担任の桑原先生の授業参観、6時間目には水野先生が道徳の授業を行われました。「『正直』五十円分」という題材をもとに「正直に行動することのよさって何だろう」をテーマに考えていく授業内容でしたが、子ども達は様々な考えを出し合いながら、水野先生の授業を受けていました。

違う学校の学級で授業(「飛び込み授業」等と言われます)は、かなりの力量がないと難しいですが、あっという間に子ども達の心をつかまれた水野先生もさすがです。もちろん、普段から子ども達の支持的風土がある学級づくりをしている担任の桑原先生と2組の子ども達もすごいなと改めて思いました。これからの何度か水野先生が来校して道徳の授業をされる予定です。

交通安全教室

3時間目に体育館で1・2年生合同で交通安全教室を行いました。合志市役所の交通防災課から小島さんと和田さんに来て頂き、横断歩道の渡り方や登下校時の注意事項について、ビデオや実際に横断歩道(模擬)を渡って練習をしました。

小島さんからは「横断歩道では、止まる・右左右・待つ」を行うように繰り返し話がありました。また、合志市内や県内での小学生の交通事故についても具体的に話があり、子ども達も改めて交通安全について確認ができたようでした。

本校でも飛び出しや道路での遊びなど地域の方からのお電話を時折いただきます。学校でも繰り返し指導をしていきますが、ご家庭でもお話をお願いします。

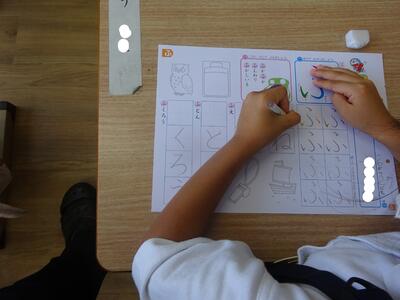

ひらがなまんしょん?!

1年生の各教室の後ろの壁には、学習する度に「ひらがな」が掲示されています。4月からはじまったひらがなの学習も残りわずかとなり、掲示も増えています。3組の田上先生のクラスでは「ひらながまんしょん」として掲示されており、毎時間、学習したひらがなの入居者?が増えてきてほぼ満室!になりつつあります。

画数や字形がとりやすいひらがなから学習をはじめ、今日は「ふ」と「を」の学習。子ども達が書いている自分の名前も枠の中にしっかりとおさまり、字形も当初より整ってきて、筆圧もしっかりしていて、この3か月あまりの学習の成果のあとを見られます。今後の国語だけでなく、様々な学習や活動で使っていく中で定着を図っていくことなります。

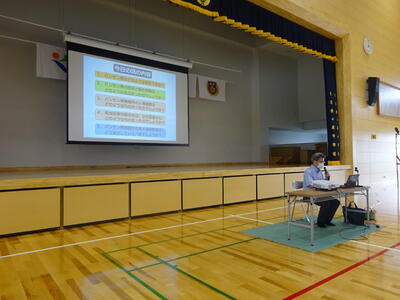

職員研修(箕田先生講話)

小中合同でハンセン病問題に関する研修会を行いました。講師は、菊池恵楓園長の箕田誠司先生です。小学校の学校医としても健康診断等でお世話になっている先生です。

箕田先生には、昨年度も職員研修で講話をして頂きましたが、新たな内容も含め、医学的、歴史的、そして菊池恵楓園長として現状を踏まえた「ハンセン病問題」のお話をして頂きました。「差別はされる側の問題ではなく、差別する側の問題」であること、「無意識」や「無関心」が隔離政策を継続させた一因であることなど、講話から多くの学びがありました。また、5月にリニューアルした菊池恵楓園歴史資料館のコンセプト「あなたはわたし わたしはあなた」、自分事としてどうとらえるのかなどの内容もあり、今後の小中学校での取組に活かしていきたいと思いました。

歴史資料館(日・月休館)は、インターネットで見学予約(歴史資料館)できますので、まずは見学をされてはどうですか。

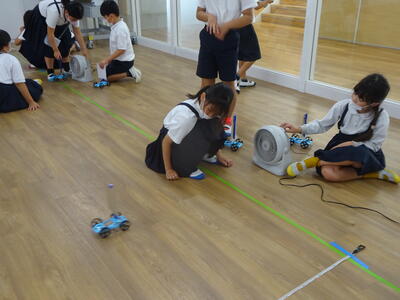

風とゴムの力

3年生の理科は、主幹教諭の一安先生(長く中学校で理科を担当)が担当しています。今の学習は「風とゴムの力のはたらき」です。多目的室で風で動く車を使った観察、実験を行っていました。子ども達は、風の力の大きさによる進む距離の違いなどの活動を行っていました。

3年生からの新しい教科「理科」ですが、1・2年生での生活科からつながる学習です。観察や実験などを通して少しずつ科学的な見方を身につけていきます。

アフターサービスもバッチリ!

感染予防対策として保健委員会が各教室などに換気をうながすために今年の1月に「換気めくり板(名称は勝手につけました)」を制作してくれました。各時間で換気をしたら裏返していくというものですが、材料に輪ゴムを利用しているため、どうしても時間と使用とともに劣化がすすみ輪ゴムが切れてしまいます。

(以前のブログはこちらから)

校長室入り口の「換気めくり板」も輪ゴムが切れていたため保健室に伝えると、早速、保健委員の子どもが一端回収→修理→再設置と素晴らしい対応をしてくれました。アフターサービスもバッチリの楓の森小の保健委員会です。