2018年2月の記事一覧

プロジェクトN~再び~

1年ぶりに仮設住宅の方との交流会をしました。5年生の時に始めた交流会ですが、今回の交流会が最後となりました。事前の計画から準備まで、子どもたちはこれまでの経験を生かしながら、どうすれば楽しんでもらえるのかを考えて進めていました。最初はみんなでビンゴゲームをして盛り上がり、その後は、カルタやトランプ、オセロのやり方を教えながら一緒に楽しみました。また、輪投げやボーリングも、おばあちゃん達に負担がかからないように、いすに座ってもらいながら行うなど気遣いを見せていた子どもたちです。ビンゴや輪投げなどでは、子どもたち手作りの景品も準備されていて、とても喜んでいただけました。その後、代表が、これまで交流してきた思いをメッセージとして発表しました。そのメッセージには、交流を始めたきっかけ、その当時の気持ち、笑顔になってもらいたくて交流していたのに自分たちも笑顔になっていたこと、地域の方とのつながりを感じたことなどが書かれていました。

最後にみんなで「ふるさと」と、卒業式で歌う「旅立ちの日に」を合唱しましたが、おばあちゃんたちが、一生懸命聴いてくださっているのが伝わってきました。私自身も、この2年間、子どもたちと一緒にやってきた交流が思い出され、思わず涙してしまいました。それと同時に、みんなを笑顔にできる子どもたちの存在は、西原村の希望でもあると実感できた最後の交流会でした。

いよいよ新委員会発足!

今週は暖かくなり春の気配を感じられました。進級の日が近づいています。2月27日には、児童総会があり、各クラスや委員会からの一年間の取り組みの報告と、新委員会の任命式がありました。クラスの報告では、「時計を見て動くこと」や「ノートを丁寧に書くこと」など、一年間頑張ってきたことを発表しました。任命式では、委員長が代表して決意を述べました。木曜日には、早速委員会活動で4年生をリードする立場として活動を始めました。その他にも、6年生を送る会の企画係や縦割り班遊びの企画担当など、役割を分担して進めています。忙しい毎日の中で、それでも使命感を感じながらやってみようとする姿がとても頼もしく見えます。時には失敗しながら経験を積み、だんだんと6年生らしくなっていくと思います。あと、一ヶ月となりましたが、子どもたちとの時間を大事に、充実して過ごしたいと思います。

ありがとう 6年生

2の1の子どもたちも4年後、6年生になったときに、自分たちがしてもらったこんな活動をしようと、動いてくれるのかな。

6年生のみなさん、ありがとう。ぼくたち、わたしたちがしっかりバトンを受け継ぎます。

新1年生をむかえたよ!

15日、新入生体験入学で、現1年生が、「プロの1年生」として1年間の学校行事や、机に座っての勉強の仕方をやさしく教えることができました。直前まで、「ドキドキする~!」「自信がない…」と言っていましたが、本番になると堂々としたもので、上手にやさしく、笑顔で教えていました。

1年生の子ども達がとても頼もしく見え、「1年間たつととこんなにしっかりするんだなぁ」と改めて感じました。新1年生の子ども達も「楽しかった。早く学校に来たいな。」と言ってくれて、うれしくなりました。2ヶ月後の入学が楽しみですね。

AIDS(エイズ)について知ろう!

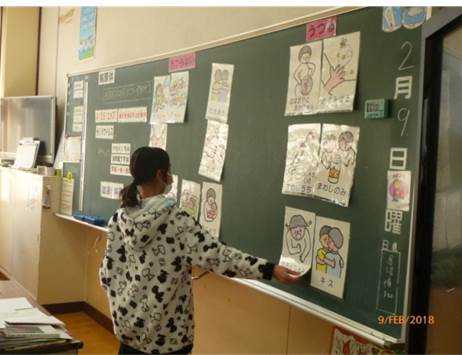

9日、6年生は、保健の発展学習としてAIDS(エイズ)について学習をしました。ニュースなどからエイズという言葉を知っている子どもたちも多く、イメージとして恐い、死んでしまう、うつる、などのマイナス的なイメージを持っている子どもたちでした。

学習では、HIV(エイズウィルスのこと)の特徴について知らせ、日常生活のいろいろな場面をもとに、うつるかうつらないかを考えていきました。HIVは、空気・水・熱に弱く、乾くと死ぬ、消毒薬で死ぬという特徴がありますが、子ども達は、あらゆる場面でうつりそうだと考えていました。一つ一つを子ども達に問いかけながら確認をしていくと、最終的には日常生活ではうつらないことが分かりました。

エイズについては、病気になったことで差別されることも多くあります。正しい知識を知ることは、病気の予防につながることはもちろん、偏見や差別をなくすことにもつながります。また、保健で学習したことは、自分たちの生活に直接関わることなので、今後もしっかりと学んでいってほしいと思っています。