2022年12月の記事一覧

まちたんけん(御代志駅)

2年生の生活科で、まちたんけんの一つで新しくなった「御代志駅」に3・4組がが行ってきました(昨日は1・2組)。合志市が現在進めている御代志土地区画整理事業で10月に新しくなった御代志駅は駅員さんが1名常駐されていますが、昨日と今日は2年生のために上熊本駅から説明に来ていただきました。

御代志駅は1日、約1000人程が利用されていることや使っている電車の車両が東京の地下鉄で走っていた車両であること、その他、子ども達からの質問に一つ一つ分かりやすく答えていただきました。最後は、構内にも入らせてもらい、電車を間近に見ることもでき、大満足の2年生でした。

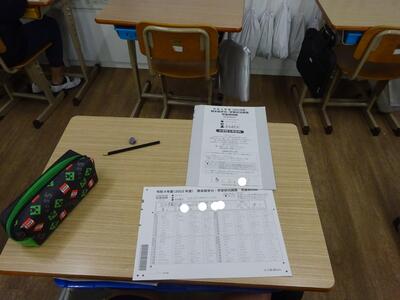

熊本県学力・学習状況調査

先日、中学校でも実施されていましたが、今日の2時間目から小学校出熊本県学力・学習状況調査を3年生から6年生まで行いました。2時間目が国語、3時間目が算数、4時間目が学習状況についての質問紙(アンケート)です。

国語と算数では一人一人のこれまでの学習の定着を確認し、質問紙では、それぞれの学校生活が学習への意欲、基本的な生活習慣(睡眠や食事など)や家庭学習などについて約100項目ほどの質問に回答していました。今回の結果は、2月頃に各家庭にもお渡しできると思います。

人だかりの人気者?!

合志市電子ライブラー運用開始式が行われた3時間目が終わった休み時間の多目的室には、5年生人だかりができていました。お目当ては、合志市公式キャラクターの「ヴィーブルくん」と熊本日日新聞社のキャラクター「ぷれすけくん」です。運用開始式にも華を添えてくれた2人?に子ども達はベダベタと抱きついていました。これだけ子ども達に囲まれたヴィーブル君とぷれすけ君もうれしかったのではと思います。

運用開始式ではしっかりと話を聞き、ばっちりとタブレットを使っていた子ども達ですが、休み時間になると楽しむことも忘れず、メリハリのある5年生です。

合志市電子ライブラリー運用開始式(5年生)

3時間目に合志市電子ライブラリー運用開始式に5年生が参加して多目的室で行われました。

「合志市電子ライブラリー」は、熊本日日新聞者のこども新聞「くまとも」の記事をデジタル版(社会、総合・地域学習、プログラミング学習、キャリア教育、防災教育、環境学習、人権学習、平和学習などのコンテンツ)として子ども達が活用できるもので、県内では合志市が初めて導入されました。

開始式では、荒木市長から「菊陽町へのTSMCなどの世界的企業の進出や国際化の中で、タブレットを通してみなさんにも世界に目をむける一つにしてほしい」という内容の話があり、中島教育長からは「インターネットの世界で正しい知識を得る情報リテラシーを身につけ、家庭学習の一つとして、合志電子ライブラリーを毎日、閲覧してほしい」という話がありました。

運用開始式の後、5年生は各教室に戻り、実際に合志市電子ライブラリーを使っていました。合志市電子ライブラリーは、市内の小学校3年生から中学生の一人一人にIDが与えられ活用することができます。

詳細は2_合志市電子ライブラリーチラシ.pdf

保育士研修

今年度、幼稚園や保育園に新規採用された先生が近隣の小学校で研修を行う小学校等訪問で、このみ坂保育園の福嶋先生が1年5組で1日研修を行っています。

朝は、このみ坂保育園の後藤園長先生も来校されており、5組のこのみ坂保育園を卒園した子ども達も「えんちょうせんせーい」と久しぶりに会えてうれしそうでした。

5組の子ども達は、黒板に福嶋先生も迎えるためにかわいらしい絵をみんなで書いてくれいて、教室に迎える際も「花道」を作って歓迎してくれました。福嶋先生の緊張も一気にほぐれたようでした。

小学校からも6月に保育園実習をさせてもらっており、これも幼保、小・中連携の一つです。

行ってらっしゃい!(中学校修学旅行)

合志楓の森中学校2年生は、今日から修学旅行です。2泊3日(8日まで)の日程で、沖縄県に出発しました。昨年度(現在3年生)は、新型コロナウイルス感染症が拡大していたこともあり、期日や日程、目的地を変更して実施されていました。体育館での出発式を終え、足どりも軽くバスに乗り込み熊本空港に向け出発していきました。

3日間の修学旅行の様子は、中学校ホームページ(こちらをクリック)で渕上校長先生が随時更新されていきますのでご覧ください。

第2回目の学級びらき

5年1組の中村先生が産前休暇に入られました。先週末には、クラスの子ども達がサプライズでお別れ会をしてくれたそうです。本来は、代替えの先生が配置されるところですが、報道等でもご承知のとおり教員不足の影響は、本校も例外ではありません。

そのため、教務主任で算数少人数指導をしていた森田先生に4か月間、5年1組担任をお願いしています(教務主任兼務)。森田先生は、昨年度の算数少人数で5年生(昨年度4年生)に授業されており、分離前の合志南小3年生の担任だったこともあり、5年生には縁のある先生です。今日の1時間目は、改めて森田先生の自己紹介と子ども達一人一人の自己紹介が行われていました(自分の名前、好きなこと、4か月間頑張りたいこと、最近のこと:楽しかったことや悲しかったことうれしかったこと、くるしかったこと)。

とても和やかな雰囲気の中での第2回目の学級開きでした。

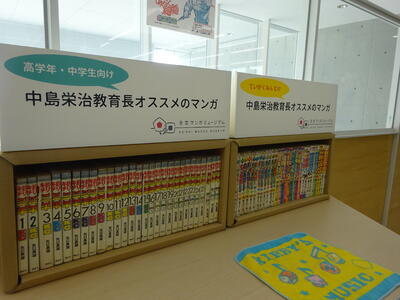

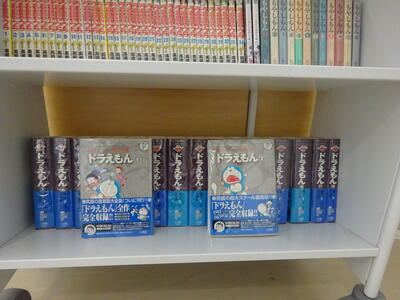

マンガの入替(合志マンガミュージアム出張所)

2日(金)の放課後に、図書室前廊下のマンガミュージアムのマンガの入替を行っていただきました。約3か月のペースで、合志マンガミュージアムから来て頂き100冊ほどのマンガを入れ替えていただいています。

今回は、見たこともない分厚い「ドラえもん」や「キングタム」(私も好きです)、中島教育長のオススメでは「釣り吉三平」や藤子不二雄さんの「忍者ハットリくん」や「怪物くん」などが並んでいます。

来年も楽しみ「金陽会」作品展

11月24日(木)から行っていた菊池恵楓園絵画クラブ「金陽会」作品展は、今日の昼休みまでで終わり、午後には撤収作業を小・中学校の先生方と行いました。作品を一つ一つ丁寧に梱包して、傷つかないように車にのせ、菊池恵楓園に5月にオープンした歴史資料館横にある旧資料館を改装した「金陽会」専用の収蔵庫まで運びました。

昨年度もそうでしたが、金陽会の絵画がなくなった後の地域交流室はさみしい感じがします。来年もこの時期に第3回の作品展を開催予定です。

学芸員の藏座さんと子ども達の会話の中で、今年のテーマが「山」だったので、子ども達からは、来年は「海がいいな」とリクエストもあったそうです。来年もお楽しみにしてください。

そんな時期か・・

本校のシンポルツリー(楓)の前に6年2組の子ども達と担任の岡田先生が集まってました。シンボルツリーを見下ろせる校舎2階のベランダには、はな咲フォトの藤原さんが何やら指示を出されています。

卒業アルバム用のクラス写真撮影が行われていました。クラスに欠席者がいない日にあわせて、藤原さんが来校して撮影をされています。

12月に入り、6年生も小学校卒業まであと4か月となりました。少しずつ卒業の時期も近づいてきます。うれいしいようなさみしいような・・・そんな時期です。

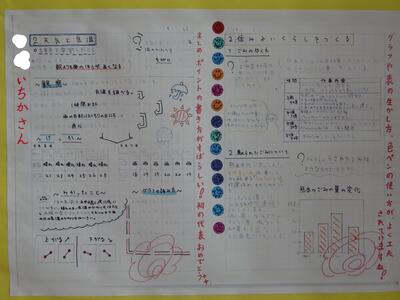

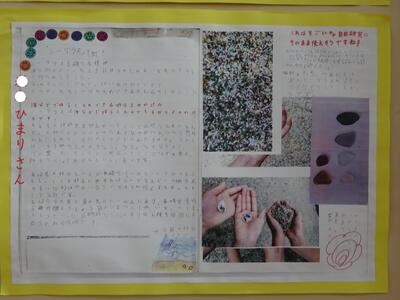

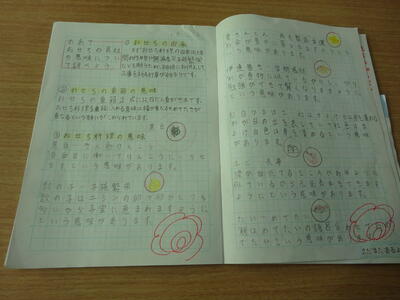

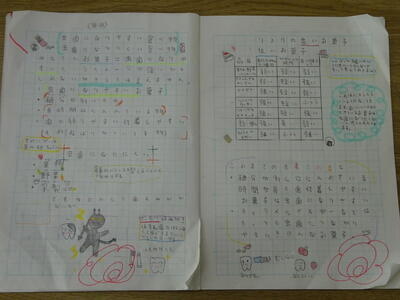

自学コンクール

4年1組の恒例となりつつある自学コンクールの2回目。教室入り口には前回のマイスター3名の自学ノート(写真)が張られてます。

今回もそれぞれのお気に入りのページを開き、他の子ども達が付せんに友達の自学のいい所を書いていました。子ども達は、友達が書いてくれた付せんが次の励みになるようで、自学ノートに勲章のように張ってありました。

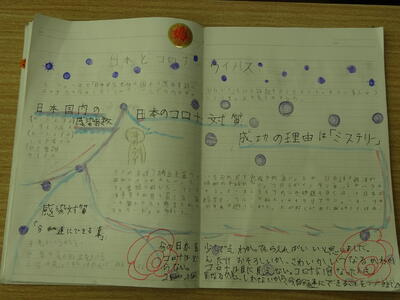

その後、これはスゴいという友達のノートにシールを貼って、今回の自学コンクール3名が拍手でたたえられました。学習したことの復習や学習後にさらに調べたこと、それぞれが興味があること(「おせち」「新型コロナウイルス」など)など、自学の内容も豊富で、まさしく「自ら学ぶ」ノートとなってきている感じがしました。担任の宮田先生も前回よりさらにレベルアップしていると話されていましたが、次回も楽しみです。

おそるべし揚げパン人気!

今日の給食は「揚げパン」がメニューにありました。献立表のひとことメッセージには「コッペパンを油でさっと揚げ、ていねいに、きなことさとうをまぶします。寒い時期にはパンが固くなりやすいので、冬の時期に作るようにしています」とあります。

中学校の学年閉鎖にともない、各クラスには、揚げパンの「おまけ」が分けられていました。低学年の子ども達のパンと違い、中学生のパンはサイズも大きいため、半分にして低学年のサイズと同じぐらいです。小学校の教室のあちらこちらから、おまけの「揚げパン」への歓声が聞かれ、その後は、ジャンケンでの争奪戦?!がくりひろげられていたようでした。おかげで、おまけの「揚げパン」も完食されたようです。おそるべき「揚げパン」の人気ぶり!!でした。

水の描き方は?

先週から明日(2日)まで地域交流室で行っている菊池恵風園絵画クラブ「金陽会」作品展には、図工の時間などを使って各クラスが鑑賞をしたり、また休み時間に個人的に鑑賞したりしています。4年生は、今日(1日)と明日(2日)に鑑賞の時間が入っていますが、4年生の2人が休み時間に「観てもいいですか?」と訪れたそうです。

4年生の2人は、「通潤橋から放水している絵を描いているけど、放水の水はどのようにえがけばいいか」とキュレーター(学芸員)の藏座さんに尋ねてきたとのことでした。

今回の展示している作品のテーマは「山」ですが、中原茂敏さん作の「獅子岩」(2006年)で、天草の牛深にある獅子岩が海面に映り込んでいる作品(写真左)や、木下今朝義さん作の「彼岸花」(2002年)で、球磨川くだりを描かれている作品(写真右)をもとに藏座さんからアドバイスをもらったとのことでした。

身近で本物の作品に触れながら、自分達も絵が描ける環境があることは、スゴいことだなと改めて思いました。