2022年6月の記事一覧

通学路をあるこう

1年生は生活科でみんなで通学路を歩きにでかけました。今回は、陽光台方面(途中で折り返し)に向かってクラスごと歩いていきました。歩道を歩きながら、歩道の右側(車道と反対側)を歩くことや縁石にはのらないことなど、交通安全についても改めて確認しながら歩いてきたようです。また、目印なるお店やソーラーパネルなどを確認し、学校にかえって絵地図で確認をしました。今後も学校を起点に他の通学路も歩く予定です。

ローマ字とタイピング

3年生の国語ではローマ字を学習しています。今まで同様、書いて練習をしたりしていますが、書いた後には、タブレットを開き「タイピング」ソフトを使ってタイピングの練習をしています。学習したことを実際に活用できる環境があり、習熟度も高くなりそうです。

初任者研修(保育体験)

初任者研修で合志市教育委員会が実施する「1日保育体験研修」が本日行われています。市内の初任者の先生方が市内の保育園に分かれて一日実習を行います。就学前教育から義務教育までの「幼保、小中連携」を推進していますが、その一貫で保育園での実習を通して小学校や中学校の教育に活かしていくための研修です。

本校の木庭先生、楓の森中の井上先生、松本先生の3人が国区内にあるひかりの丘保育園で実習を行いました。園児達と一緒に体を動かしたりして活動をしていました。この研修で、いつも関わっている小中学生とは違った視点での学びもあるのではと思います。

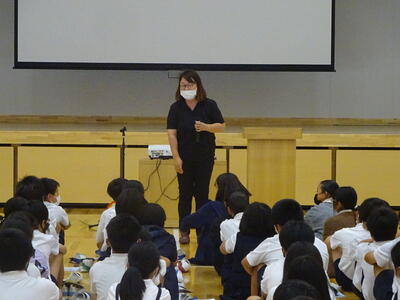

救命救急法(校内研修)

本日の校内研修では、泉ヶ丘消防署の署員の方々から「救命救急法」について講習をしていただきました。

心肺蘇生では①安全確認、②反応(意識)確認、③119番通報と協力者への依頼、④呼吸の確認、⑤胸骨圧迫、⑥人工呼吸、⑦AED使用、⑧AEDの使用と心肺蘇生の継続について、実際に体験しながら確認をしていきました。

また、熱中症に対する対応やアレルギーによるアナフィラキシーショック時の対応など、具体的な内容で約1時間の充実した研修でした。

学校の教育活動を通して危機管理と緊急対応を小・中学校の全職員で改めて確認できた時間となりました。

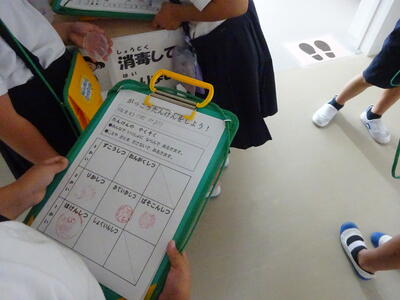

下見はバッチリ!

来週、1年生が生活科の学習で「がっこうたんけん」を行う際の「案内役!」として2年生の各クラスで学校探検に向けた下見を行っています。保健室や職員室のほか、1・2年生では使うことのないパソコン室や理科室(2階)、図工室や音楽室(3階)を班に分かれてじっくり下見です。「先輩!」として1年生にうまく説明したり、ちょとだけお世話をしたりすることになるのだと思います。

来週の2年生がガイドする1年生の学校たんけんが楽しみです。

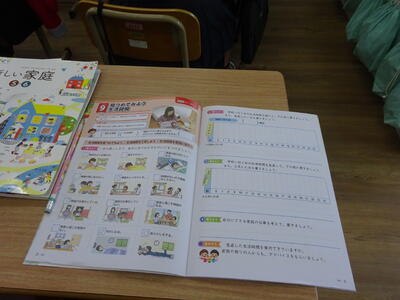

生活を豊かに

6年生の海底科は、教科担任制で楓の森中の小山先生が授業されています。今、学習しているのは「思いを形に生活を豊かに」という単元で、今日は、自分の生活時間について考えていました。

「気持ちよく目覚めている人」「はーい」「起きられない人」「・・」

「準備は前の日にしている人」「はーい」「準備が間に合わない人」「・・・」

「朝食をしっかりとっている人」「はーい」「時間がないので朝食はとらない人」「・・」

「家庭の仕事をしている人」「家庭の仕事をしていない人」

などの項目をそれぞれが確認しながら、自分の生活を振り返り、生活時間を計画していく学習です。家庭の仕事では「ご飯をたく」「洗濯物をたたむ」「お風呂掃除」「夕食の配膳」など自分にできることをしっかりとやっているなという印象を持ちました。友だちの発表を聞いて「それならできる」とやる気になった子どももいたようです。

初の中間テスト

楓の森中では、昨日(7日)から今日(8日)まで中間テストが行われています。校内には、定番となった小学生向けの「中学生がテスト中です。しずかにしましょう」の掲示が置かれています(掲示は企画委員会の子ども達が設置してくれました)。賑やかな小学生もいつもよりも静かに過ごしてくれるよう声かけをしています。

3月に本校を卒業した中学1年生にとっては、初めての定期テストです。小学校までの単元ごとのワークテストとは違い、テスト範囲も広くなり、1日で数教科のテストを受けるのもはじめてとなります。「中間テストはどう?」と尋ねると「順調です」との反応。テスト返しがたのしみです。【楓の森中HPの関連ページはこちらから】

租税教室

3時間目に菊池法人会から来ていただき6年生の租税教室を行いました。6年生は社会科で国や地方自治体の政治について学習をしており、今回の租税教室も社会科の学習の一つです。

講師の方「国民の3つの義務は?」との質問に、多くの手があがった6年生、さすがです。税金がなくなった社会を描いたアニメを視聴した後、税のしくみや使われ方など自分達の生活と重ねがらら説明を受けていました。

未来の参政権

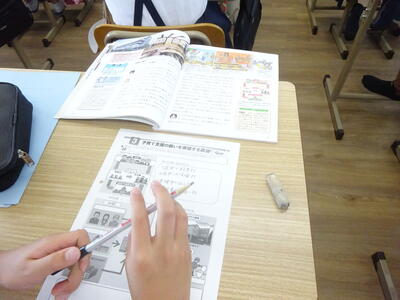

楓の森中の喜納先生が行っている6年生の社会科授業。今の学習は「子育ての願いを実現する政治」で、国や地方自治体の政治についての学習です。教科書では、市町村の公的施設の計画や運用の過程などを法令や予算などについて記載されています。

そうした学習を踏まえて、「合志では・・」と学習が進んでいました。子ども達は、家庭学習で「楓の森小校区に住む人が困っていること」を考えてきていました。中には、家族で一緒に考えたという子どももいて、具体的な課題も挙げられていました。今日の授業では「解決するてめに何があったらいいだろう」と班で考え、最終的には、今後、合志市に実現するためのお願い文の作成へと学習を進められていくようです。

中学校では3年生の公民分野で学習をさらに深めていきますが、身近な地域に興味を持って考えていくいいきっかけになるなと感じました。楓の森中HPにも同内容が紹介されています(楓の森中HP関連ページにジャンプ)。

プール掃除

先週には、中学校が25mプールの掃除を先行して行ってくれましたが、今日は、6年生が小プールの掃除を行いました。1組2時間目、2組3時間目、3組4時間目と3クラスで分担をして低学年が主に使う小プールの約1年間の汚れをきれいに落としてくれました(本校のプールは防火用水も兼ねています)。

今日から中学校は水泳の授業が始まっており、6年生が掃除している最中も25mプールでは中学生が初泳ぎをしていました。

ノリノリ!の図画の時間

2年2組の教室。机に座ったまま静かにノリノリに踊っている子ども達がいました。よく見ると、他にも同じように座ったままノリノリ!に踊っている子どもがいます。教室には、音量を落として音楽が流されています。

図工の時間の様子で、電子黒板には、運動会でのダンスの様子がうつされ、黒板には「うんどうかのえをかこう」と書かれていました。確かに子ども達の机上には画用紙があり、子ども達が運動会の絵を描いています。

静かにノリノリで踊りながら、運動会を思い出してノリノリ?で絵を描いている子ども達でした。描かれている絵も躍動感あるものに仕上がりそうです。

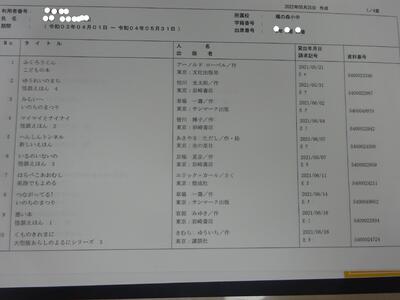

「読書記録」

合志市内の小・中学校の図書室では、小学校入学と同時に個人カードが子ども達に渡され、図書室の本の貸し出しは全てバーコードで読み取り読書記録が残っています。合志市内での転出入の場合は、転校先の学校でも同じ図書カードが使えます。また、小学校1年生から中学校3年生までの9年間にどんな本と出会ってきたかも記録としては残されるシステムになっているそうです。

しかし、合志市外への転校の場合は、図書カードは利用できなくなるため、記念に子どもに渡しているとのことでした。また、図書室の堀田先生がオリジナルの「読書記録」として、これまでの読書の足跡を記録した冊子を用意され転校する際に渡されています。転校先の図書室を訪れるきっかけになってくれればと思います。

移動図書館どんちゃん号

昨日(2日)に合志図書館の移動図書「どんちゃん号」が昼休みにやってきました。学校の図書室にはない書籍もいっぱいあり、定期的などんちゃん号は、子ども達も楽しみにしているようで、昨日もロビーは大賑わいだったようです。今回、借りた本は、学校の昇降口にある合志市図書館の返却BOXで返却もできます。

合志市立図書館を利用するための図書利用カードは、小学校入学までに持っていない児童向けには、入学時の案内に申請書等が配付され、図書利用カードが発行されています。この図書カードの紛失等が近年に多くなっているとのことでしたので、図書利用カードのご家庭での保管についてもご協力よろしくお願いします。

スポーツテスト

昨日(2日)の5・6時間目にスポーツテストが行われました。8種目のうち、握力、20mシャトルラン、50m走は各クラスや学年で実施し、昨日(2日)は、5種目(立ち幅跳び、上体起こし、反復横跳び、長座体前屈、ソフトボール投げ)を5班に分けて実施しました。5年生は1年生を、6年生は2年生をサポートしながら活動してくれたようです。

プレミアなビーマン!!

2年生が生活科の学習としてプランターで育てたピーマンを収穫。収穫したのは数個ですが、2年部の先生が栄養教諭の橋本先生にお願いして、今日の給食のサラダに食材として使ってもらいました。ピーマンの量?!も限られているため、もちろん2年生限定です。一切れですがプレミアなピーマンで味も違って感じられたかもしれません。

さんすう?!

登校している1年生が袋いっぱいに空き箱や空き缶などを持ってきていました。「ずこうのざいりょうかな?」ときくと「はい」との返事。

早速、1時間目の1年生教室から楽しそうな声が聞こえてきていました。家からもってきた色々な箱や筒などを出して見せ合っていました。この日のためにお家の人も一緒になってあつめてくれだろうと想像できる数です。ありがたいかぎりです(アルコールの空き缶もいろんな種類が・・)。

しかし、授業を見ていると、図工ではなく、なんと「さんすう」でした。1年生では、まずは体感的に箱の形や筒の形などの特徴を知る(箱は平らな所がある、筒は置き方によって転がりやすいなどなど)学習です。こうした学習が図形や高学年の立体の学習につながっていきます。

ひかりのプレゼント(2年生)

2年生の図工では「ひかりのプレゼント」と題した工作をしていました。卵のパックやペットボトルなどプラスチックの透明な容器に色づけをしたり組み合わせたりした作品を屋外で光にあててたりしながら楽しむ(鑑賞)する活動です。

こうしのみちでは2年4組の子ども達がカラフルに色づけをした作品で楽しんでいました。今日の天気はくもりだったため、キラキラとまではいかなかったものの、光をあてながら作品を鑑賞していました。

6年&1年シャトルラン

明日の午後はスポーツテストがありますが、一部の種目は、各クラスや学年単位ですでに実施をしています。

3時間目には、体育館で1年生と6年生が合同でシャトルランを行っていました。

シャトルランは持久力を測るもので、20m間隔を5秒間隔で往復してその回数をカウントしていきます。1年生には説明しただけでは分かりづらく、まずは6年生が手本を見せてくれました。その後、6年生が補助に入って、1年生をサポートしながらシャトルランを行いました。頼もしい6年生です。