学校生活

3月3日

今日の給食のメニューは、ちらし寿司、魚野菜あんかけ、すまし汁、ひなあられです。

〈ひなあられ〉

三月三日のひな祭りは、正しくは上巳(じょうし、じょうみ)の節句といいます。三月の初めの巳の日という意味ですが、のち三日に定まり、また、ちょうど桃の季節なので、今では桃の節句という美しい名で親しまれています。人形(ひとがた)、あるいは形代(かたしろ)と呼ぶ草木あるいは紙やわらで作った素朴な人形に、自分の災厄を移して海や川に流した祓いの行事と、平安時代に始まるお人形遊び(ひいな遊び)とが、長い間に結びついたのが、現在の「ひな祭り」です。ひな祭りに食べるひなあられには、娘の健康を祈願するという意味が込められています。ひなあられは基本的に「桃・緑・黄・白」の4色で構成されていて、これは四季を意味しています。これによって「一年を通して娘の幸せを祈る」という意味を込めているのです。また、3色の場合もあり、この場合は「白・緑・赤」で構成されていることが多く、白が雪の大地、緑が木々の芽吹き、赤が血と命を意味していて、自然のエネルギーを得られるようにという願いが込められています。(出典:一般社団法人 日本人形協会 ・真多呂人形コラム)

〈読み聞かせ〉

今朝は中学年の読み聞かせがありました。葛籠貫さんに「おにたくんのおにぎり」を読んでもらいました。いつもありがとうございます。

「おーい、おれを見てくれよ。カメの脱皮だっぴ。」

真面目な顔でだじゃれも冴えています

「おーほほほ。わたし、つま先の上につま先立ちもできるわよ。」

今日も楽しい5年生でした。

さて、明日はお別れ遠足です。天気もなんとかよさそうです。おやつは220円までですよ。6年生との思い出を作りましょう。

3月2日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、手作りふりかけ、うまに、干瓢入り酢の物です。

〈酢の物〉

酢に含まれる酢酸には脂肪の合成を抑制すると同時に燃焼を促す働きがあります。その結果、内臓脂肪と皮下脂肪が減少することが分かっています。また、唾液の分泌を高めて胃腸の働きを活発にし、消化力をアップさせる働きもあります。ビタミンB群やタンパク質を組み合わせることで、さらにエネルギー代謝を高めてくれます。その上、糖の吸収を穏やかにしてくれるとともに、インシュリンの分泌を抑え、血糖値の上昇を緩和してくれる働きもあります。酢の物はそんな酢を効果的に摂取するのに都合の良い料理です。穀物酢・米酢・黒酢・リンゴ酢・バルサミコ酢・ワインビネガーなどいろいろな種類の酢それぞれの味や香りの生かし、いろんな食材と組み合わせた酢の物に挑戦してみてはいかがでしょう。(出典:andGIRL)

〈1・2年生昔遊び〉

今回は高浜地区の老人会の方々にお願いして1・2年生が昔遊び体験をさせてもらいました。ちょんかけごまの実演もして頂き、子供達から歓声が上がりました。そのあと、竹馬・めんこ・コマ回し・竹とんぼ・紙玉でっぽうなどの遊び方を教えて頂き、貴重な体験ができました。ご多用にも拘わらず道具類も準備しておいで頂き、ありがとうございました。きっと子供達にとって楽しい想い出としていつまでも心に残ると思います。

〈昼休み〉ここ数日ぽかぽか陽気ですね。5年生カメラマンによる昼休みの一コマ。

今日は何の日でしょう❔「ぼくの誕生日だぞ!イエイ!」

春ですねえ

イエーイ!

また明日~

3月1日

今日の給食のメニューは、ココアパン、きつねうどん、塩昆布サラダです。

〈塩昆布〉

塩昆布は、別名「塩ふき昆布」とも呼ばれ、一般的には昆布の周りに旨味成分が結晶となって白く粉をふいたように見えるものを言います。この塩昆布の消費量は、意外にも大阪府が全国一位となっています。昆布の生産地でもない大阪で昆布がこれほど定着したのはどうしてでしょう、それは、江戸時代に「天下の台所」と呼ばれた大阪には、昆布を加工する為の刃物や締め具などの工具の制作、修理ができる職人が大勢いました。その為加工も大阪で行われる事が多くなったというのがその理由だと考えられます。(出典:ふるさと産直村)

〈新委員会発足!〉

今日の委員会活動は、前半が旧委員会での最後の活動、後半が新委員会での活動でした。来年4年生になる3年生も初参加しました。

写真は給食委員会 給食の献立放送の練習を、旧委員長に教わりながらやっているところです。

放送委員は、放送室を片付け中。

明日からは、新委員会で活動開始です。残りの一ヶ月で、6年生にも助けてもらいながら、仕事に慣れます。

〈6年生のプレゼント〉

先生達が6年生に卒業のメッセージを書きました。そのお礼にと、家庭科でぬったふわふわマグネットをプレゼントしてくれました。

細かくぬっていますね~。どうもありがとう。早速黒板に貼りました。

〈栽培中!〉

職員室でしいたけがすくすく育っています。毎日大きくなっています。もっと大きくなーれ。

2月28日

今日の給食のメニューは、ゆかりご飯、干瓢入り酢の物、にゅうめん、魚フライです。

〈干瓢(かんぴょう)〉

干瓢は、ウリ科ヒョウタン属のユウガオの果肉を薄く細長くむいて乾燥させた食品です。栄養的にもカルシウム・カリウム・リン・鉄分等が多く含まれ、加えて現代食生活に不足しがちな食物繊維も豊富なことが特に注目されています。全国生産量の98%以上を栃木県が占め、代表的な特産物となっています。 収穫は7~8月にかけて行われ、ユウガオの実を紐状に剥き、真夏の太陽熱にて2日間に渡り干し上げます。(出典:栃木県干瓢商業協同組合)

運動場から賑やかな声が聞こえてくるので「何かなあ?」と思ってみたら5年生が体育で「ゴール型ゲーム(ボールシュートゲーム)」をしていました。早い話がサッカーです。

2月26日

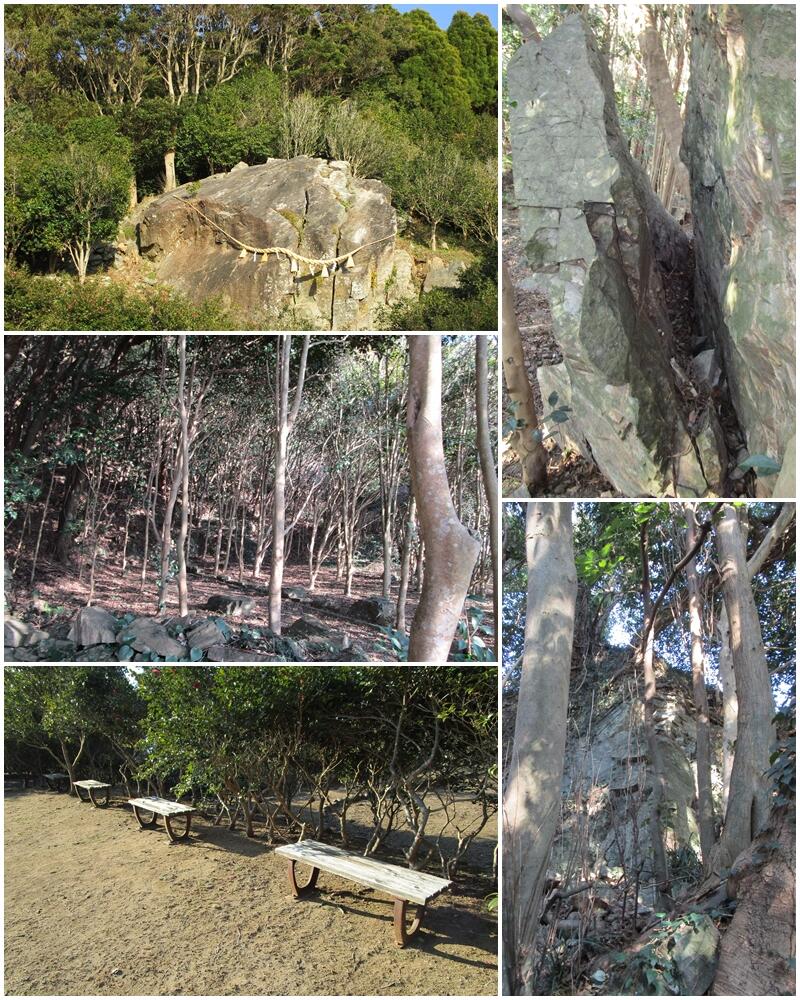

〈遠足下見その②〉

昨日、3月4日(金)に予定されている西平椿公園(天草町大江)への遠足の2回目の下見に行きました。今回も大江地区振興会の嶋田会長と事務局の青木さんに案内して頂いたり、アドバイスを頂いたりしてウォークラリーのコースとチェックポイントを決めました。また、椿公園についての様々なお話も伺うことができました。お話によると西平地区にはもともとたくさんの椿が自生していたことや立派な石垣はここが段々畑であったことの名残であること、椿公園という名称だけれども桜も多く花見の名所でもあること、さらにはカメリアハウスで椿油の搾油体験もできることなど興味深いお話ばかりでした。いずれにせよ椿公園は天草灘や大ヶ瀬・小ヶ瀬が一望できる天草屈指の名勝であり、地区振興会の方々を中心にきれいに整備されていることが分かりました。嶋田さん・青木さん、今回もご多用の中ご協力頂きありがとうございました。当日も宜しくお願いします。

2月25日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、千草焼き、レモン和え、切り干し味噌汁です。

〈レモン〉

レモンはジュースやお菓子、料理など幅広く活用して楽しめることから家庭菜園の人気の果樹のひとつとして知られています。そんなレモンは、果実を楽しむだけでは無く、インテリアグリーンとしても鉢植えや庭で育てることができます。水やりは、土が乾燥しきった状態が続くことで枯れるのを防ぎましょう。実を付けたい場合はたくさん肥料を与えます。3月に春肥、5月と7月に夏肥、9月、11月に秋肥の年5回、油かすなどの有機質肥料か、ゆっくりと効く緩効性化成肥料を与えるとよいそうです。(出典:HORTIby Green Snap)

〈3・4年タグラグビーその2〉

昨日も岩下さんにおいでいただき、タグラグビーを教えていただきました。前回に比べルールも理解し、楽しくゲームをすることができました。

〈6年生 家庭科小物づくり〉

なにやら一生懸命6年生が裁縫仕事をしています。聞けば、冷蔵庫に貼り付けるマグネット入りの小物を作っているとのこと。2個作って1個は誰かにあげるんだそうです。

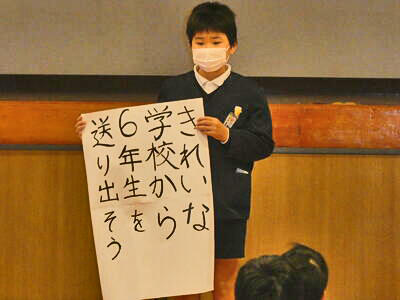

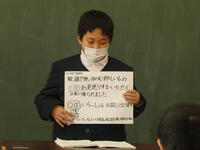

今朝は児童朝会(月目標の反省)でした。各学年の代表が発表しました。

来月の目標はこれ。

5年生のエプロンが完成したぞー!!料理している風でパシャリ。

お次はカードを持って一枚。これ何のカード?それはね…

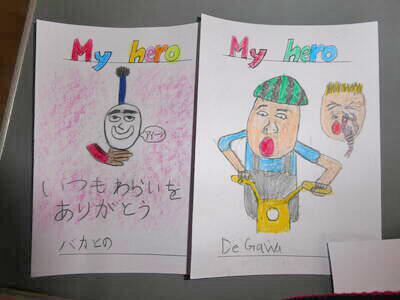

外国語の時間に「My hero is~.」で自分にとってのヒーローを絵に描きました。

自分の家族を描く人もいれば、

スポーツ選手を描く人もいれば、

先生を描く人もいれば、

芸能人を描く人もいれば、いろいろでした!あははは! ↓↓

3年生の作品コーナー

2年生の作品コーナー

楽しい詩です。

昼暖かかったですね。こいこい池の亀もひなたぼっこさ。見よ、この華麗なポーズ!カメのエビ反り。

どうやら亀は脱皮の途中のようですね。亀もやっぱり爬虫類なんですね。

カエルの卵だよ~ん。

春はもうすぐそこですよ~。

2月24日

今日の給食のメニューは、黒パン、味噌ラーメン、海藻サラダ、デコポンです。

〈ラーメン〉

1910年(明治43年)、浅草に初めて日本人経営者尾崎貫一が横浜中華街から招いた中国人料理人12名を雇って日本人向けの中華料理店「来々軒」を開店し、大人気となりました。その主力メニューは、当時は「南京そば」、「支那そば」などと呼ばれたラーメンでした。この店の成功を受けて、戦前の日本に続々と庶民的な中華料理店が開店し、ラーメンは餃子や焼売などとともに、定番メニューとして広まっていきました。(出典:フリー百科事典『ウィキペディア』)

〈体力づくり 長縄跳びと縄跳び名人〉

朝の体力づくりで縦割り班の長縄跳びと縄跳び名人の紹介がありました。名人の人たちはみんなの前で得意技を披露してくれました。来年こそは自分も縄跳び名人になりたいと思った人が多かったようです。

〈6年卒業制作〉

本日も伊野修一先生においで頂き、6年生が卒業制作の竹灯りを作りました。みんなで協力しながら竹に貼った型紙に従ってドリルで大・中・小の穴をあけました。木工用のドリルでは竹が割れたり、ささくれだったりてしまうので、竹専用の特別なドリルの歯を使って器用に穴をあけていました。

穴あけがすんだら、柿渋塗りをします。最後はリモコン付きの12色に変化するLEDライトを入れてできあがりです。仕上がりが楽しみです。

2月22日

今日の給食のメニューは、ガーリックトースト、スパ入り野菜ソテー、リンゴです。

〈にんにく〉

にんにくの成分は『アリシン』という物質で、疲労回復や生活習慣病の予防などに期待が持てます。一方で刺激の強い成分でもあり、殺菌作用が強く、食べすぎると胃の粘膜や胃壁を荒らすことがあります。また腸内の善玉菌まで殺してしまい、腸内環境を悪化させ、腹痛や下痢、便秘などを引き起こすことがあります。更に腸からの栄養素の吸収がさまたげられ、ビタミン不足や、皮膚や口のなかに炎症を引き起こすこともあります。

適量にとれば鉄の吸収を促進し、貧血などの改善が期待できますが、とりすぎると血中のヘモグロビンが減少し、さらに赤血球が破壊されて貧血の原因になります。(出典:ニッポン放送 NEWS ONLINE)

1年生と2年生が見つけた春

タブレットを持ち帰って春の写真を撮りました。今日はその発表会です。春はすぐそこまできていますね。

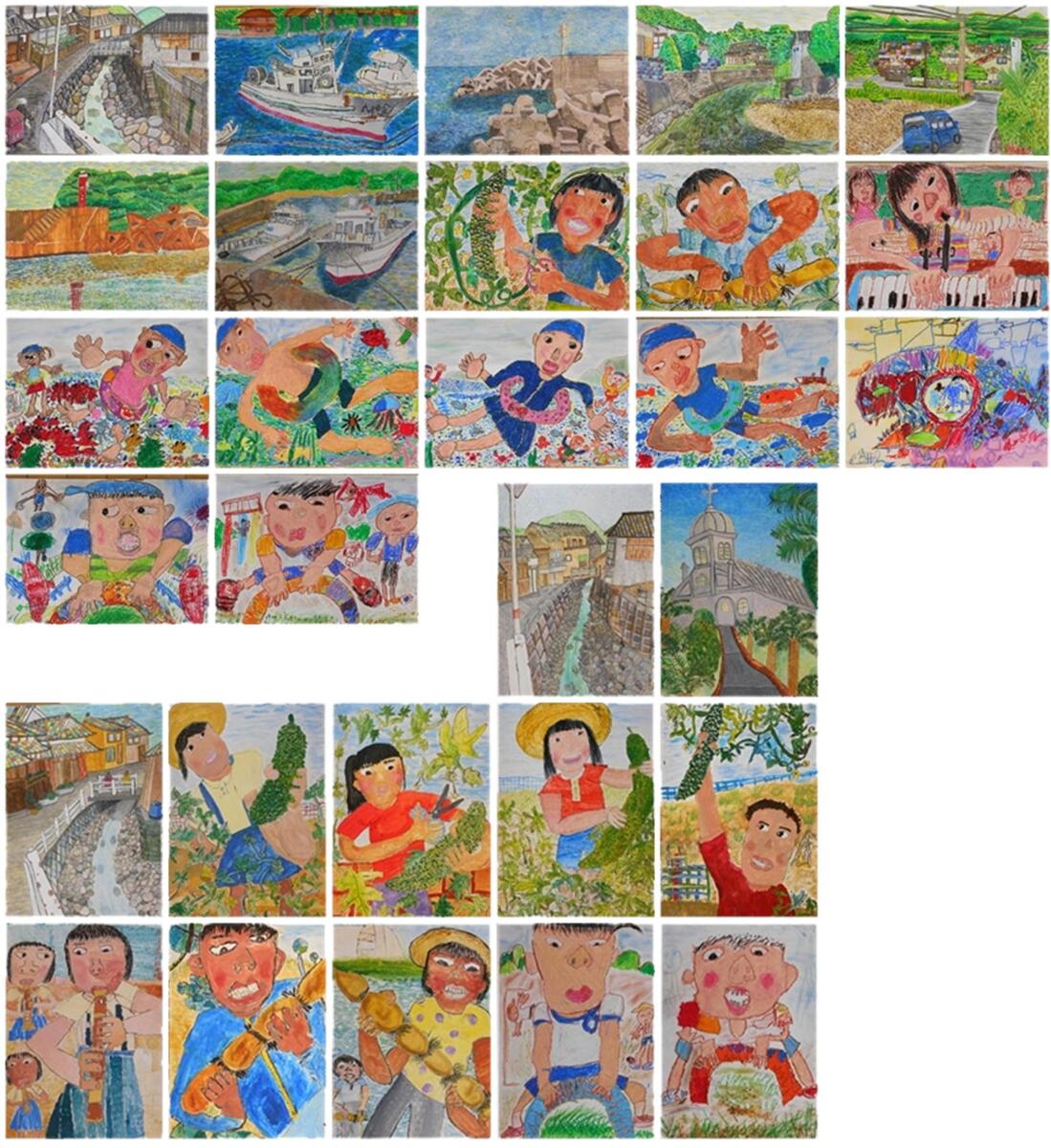

熊日学童スケッチ展 校内展示会

熊日学童スケッチ展に出品した作品の校内展示を近日行います。お楽しみに!

1年生 道徳授業

「こぐまのらっぱ」(最後まで粘り強く)の授業を行いました。最後まで粘り強く取り組むためにはどんなことが必要なのかについて考えることができました。

2月21日

2月20日(日)は授業参観の予定でしたが3月3日(木)延期になり、今日はもともと振替休業日の予定でしたので給食がありません。

今朝7:30amごろ雪が振りました。そのときの写真です。

全然降っているようには見えませんが、写真を拡大して画像処理してみますと

というように降っているのが分かります。ちなみに去年は1月8日に雪が振り、こんな具合でした。

運動場に出て子供達は雪合戦をしました。今年は積もるような雪は振っていませんが、まだまだ分かりませんね。

4時間目くらいになるとぽかぽか天気の小春日和となりました。3・4年生が体育で「タグラグビー」をしました。ゲストティーチャーとして保護者の岩下さんにおいで頂き、詳しく教えて頂いたので、ルールも分かって、いざゲ-ムが始まるとみんなみんな歓声を上げて走り回りました。楽しみながら「タグラグビー」に親しむことができました。

岩下さんご多用にも拘わらずおいで頂きありがとうございました。岩下さんには1・2年の生活科の野菜作り、3年生のれんこん掘り体験でもお世話になっています。子供達の豊かな体験活動へのご協力に感謝します。

2月18日

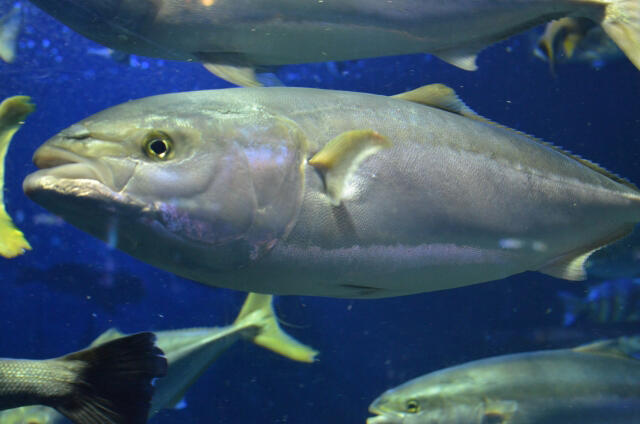

今日の給食のメニューは、麦ご飯、天草産ブリのみりん焼き、昆布和え、豆乳味噌汁です。

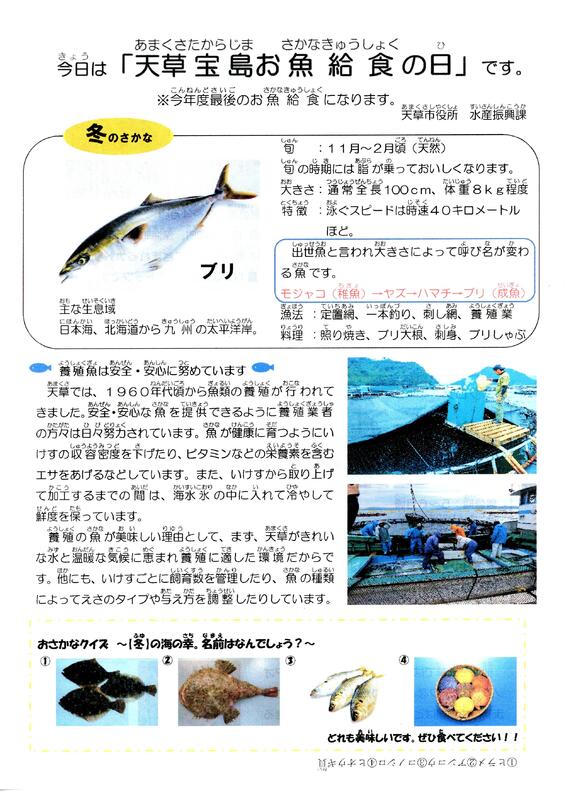

〈お魚給食の日〉

今日のお魚は天草産のブリです。ブリはスズキ目アジ科の海水魚です。大きいものは体長約1.5メートルにもなります。体は紡錘形でやや側扁し、背は暗青色、腹は白色で、体側中央に不明瞭な黄色の縦帯が走っています。温帯性の回遊魚で、夏季に日本の沿岸沿いに北上し、冬季に南下します。出世魚としても知られ、成長するに従って、関東ではワカシ・イナダ・ワラサ・ブリ、関西ではツバス・ハマチ・メジロ・ブリとよばれます。定置網や1本釣りで漁獲されます。ところでこのブリについては、福岡・佐賀・熊本・岡山などでは「嫁ぶり」という結婚後初めてのお正月(初正月)にしなければならないしきたりがあるようです。「嫁ぶり」の意味は、「良いお嫁さんです。ありがとうございます。」という意味で、新郎の実家から新婦の実家に旬のブリを贈り、家と家のお付き合いの節目の挨拶とするとも言われています。また言葉の語源から「よか嫁ぶりを発揮してもらっています。」ということで「嫁ぶり」となったようです。それから、石川県では「ブリの半身返し」という風習も有り、もらったブリを半身にして返すというもので、双方ともご近所などに配るそうです。また富山県ではこの逆で、新婦側から新郎側へブリを1本持っていき、やはり「半身返し」をするようです。

〈長縄跳び大会〉

朝の体力づくりで縦割り班対抗「長縄跳び大会」がありました。これまで縦割り班で練習を重ねて跳べる回数を増やしてきました。6班が3分間で152回跳んで優勝しました。ポイントは低学年児童がタイミング良くスタートし繩を跳べるかにかかっているようです。どの班も5・6年生が低学年児童の肩を優しく押してタイミングを教えてきたので、上手に跳べるようになってきています。こうしたところに縦割り班活動の良さがあるようです。

2月17日

今日の給食のメニューは、レーズンパン、ウインナーケチャップ、マカロニサラダ、コロコロスープです。

〈トマトケチャップ〉

チャップは、野菜などを煮て裏ごししたあと煮詰めて、香辛料、調味料などを加えて味を整えたものです。イギリスで作られたのがはじまりです。イギリスには、トマトケチャップ、マッシュルームケチャップなど、いくつかの種類がありましたが、やがて、ケチャップといえばトマトケチャップをさすようになりました。

明日は今年度最後の「天草宝島お魚給食の日」です。天草市役所 水産振興課作成のリーフレットです。

〈5年生 家庭科 エプロン作り〉

協力しながら縫っています。

上糸がぬけてしまったので、かけています。

すその角のところは、たくさん折ってあるので、ミシン糸が通りにくいと話していました。最後まで縫えなかったときは手縫いで補強しました。

おお、この人は縫い終わって、最後のひも通しをしています。

じゃじゃーん!できたもんねー!(どうだ、この角度!)

「先生、給食の時に、いつもの給食エプロンじゃなくてこれを着たらいいじゃないですか。」と言いながら、できたのを早速着て校内一周してお披露目していました。

一度洗濯したほうがいいね。まだ制作中の人もいるので、全員できたら公開します。

2月16日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、天草大王のかぼちゃそぼろ煮、切り干しサラダ、めざしです。

〈天草大王〉

天草大王は、その名のとおり熊本の天草地方で飼育されていたことからその名のついた地鶏です。雄の背丈が90cm、体重は約7kgと、世界で見ても稀な大型の食用鶏です。大正時代には水炊き用の鶏肉として人気を集めていましたが、昭和に入ると不景気と、その産卵率の低さで絶滅してしまいました。しかし、その美味しさをもう一度復活させるために熊本県農業研究センターが10年の歳月をかけて70年ぶりに復元に成功しました。「上質で弾力のある肉質、濃く深い旨みが美味しい!」と人気の天草大王は熊本県でしか飼育されておらず、また、一度絶滅の危機に陥ったことからも幻の地鶏とも呼ばれています。

(出典:icotto)

「おれたちが天草大王だぞー!大きいだろう!わはは!」(と言っています。)

原種・天草大王の雌(左)と雄(右)(熊本県ホームページより)

〈不審者対応避難訓練〉

高浜、大江、下田の警察官の方を講師にお迎えして、6年生教室に不審者が侵入したという設定で実施しました。

運動場の向こうにすばやく避難します。

上靴を洗ってホールに移動

お話を聞きます。

感想発表

お礼を言います

すばやく避難できたのはよかったです。でも、すこーしおしゃべりが聞こえたのが残念でした。ひとりひとりが気をつけることが大切ですね。

防犯ブザーを点検したり、一人で出歩いたりしないように、今日の訓練をこれからに生かしましょう。

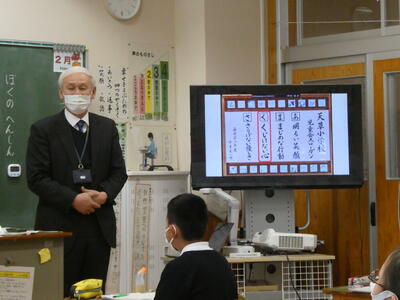

〈4年生 道徳 研究授業「ぼくのへんしん」〉

自分で決めたことができるようになるにはどうしたらいいだろう?

できなくてふてくされていたけど、練習を続けることができたのはどうして?

「できない自分に戻りたくないから」「お母さんや友達の応援があったから」

教頭先生の話 オリンピックで金メダルを獲った平野歩夢選手のお話でした。

できるようになるためには、くじけない心が大切ですね。弱い心ではくじけてしまいます。強い心にならないといけません。天草小学校の児童会スローガンにも「くじけない心」がありますよ。

自分が決めたことができるようになるためには、まわりの支えだけじゃなくて、自分の強い心が大事なんですよ。

これまでの自分を振り返って感想を書きました。目標をもてた人もいたようです。

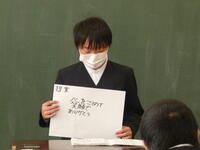

〈5年生 国語「提案しよう、言葉とわたしたち」〉

普段の生活の中で言葉の使い方に関する課題を見つけ、生活をよりよくするためにできることをクラスのみんなに提案しました。敬語や四字熟語や慣用句の使い方などなど、自分が難しいと感じていることを決め、アンケートをとったりタブレットで調べたりして、スピーチ文を書き、発表しました。

2月15日

今日の給食のメニューは、米粉パン、根菜ひじきサラダ、チキンビーンズ、シューマイです。

〈米粉〉

古くから米粉は和菓子用の材料(上新粉、餅粉、白玉粉など)として、団子や餅、まんじゅうなどさまざまな食品の原材料に使用されていました。近年、米を一層微細に製粉する新しい技術が開発され、パンや洋菓子など、これまでは小麦粉を原料として作られていた食品にも多く用いられるようになっています。パン用米粉は小麦グルテンを添加することによって「強力粉」と完全置換を可能にしたものです。(出典:米粉事典)

〈昼休み〉朝は雨が降っていたけど昼は晴れました。

おーい!手を振る5年生。

2月14日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、のっぺい汁、キビナゴ香り揚げ、ゆかり和えです。

〈のっぺい汁〉

「のっぺい汁」は新潟県の郷土料理として知られていますが、実は全国各地に昔から伝わる郷土料理です。新潟県だけでなく奈良県、島根県、熊本県などでも作られており、各地により「のっぺい」、「のっぺい汁」、「のっぺい鍋」、「のっぺい煮」、「のっぺ」、「のっぺ汁」など様々な呼び方をします。里芋、ごぼう、れんこん、にんじんなど季節の野菜をふんだんに用いて、鶏肉や鮭などを入れる事もあります。新潟県の場合は新潟特産の鮭だけでなくいくらを最後に添える事もあります。「のっぺい」の語源は汁が粘って餅の様であるから「濃餅」と表記され、粘っている事の意味の「ぬっぺい」が「のっぺい」に訛り、「能平」や「野平」と表記されたとも考えられています。また、行事の際に人が集まる席が「平」らに「納」まる様に「納平(のっぺい)」と呼ばれたともいわれています。(出典:にっぽんの郷土料理観光事典)

4年生理科「もののあたたまり方」楽しく実験中!

水を入れた試験管を熱すると…?あーら不思議、火が当たっているところじゃなくて、上の方が熱くなっています。なんでだろー♪なんでだろー♪ 実験結果から、「水は上の方からあたたまる」とまとめました。以前実験したときの金属のあたたまり方と違いました。これは温まった水は体積が増え、その結果比重が軽くなって上の方へ移動することから起こる現象です。予想と違う結果になることも理科の実験の楽しいところです。

2月10日

今日の給食のメニューは、かぼちゃパン、たぬきやきそば、フルーツヨーグルト、チキンナゲットです。

〈フルーツヨーグルト〉

おなかの調子を整えるためには、「ビフィズス菌」や「乳酸菌」といった「体によい働きをしてくれる善玉菌」が含まれる食べ物と、その善玉菌のえさとなって数を増やしてくれる「食物繊維」を同時に取るのがよいといわれています。ですからヨーグルトと食物繊維たっぷりのフルーツは、最高の組み合わせです。

〈文化芸術交流会〉

今日は、本来なら今年2月に体育館で「星の王子様」の演劇を見せて下さるはずであった「東京演劇集団風」の皆さんとオンラインで交流をしました。天草小からは1・2・3年生の児童が天草町のよいところを紹介しました。練習したとおり、上手で面白い紹介でした。

そのあと「東京演劇集団風」の皆さんから劇団の紹介や「星の王子様」の説明がありました。驚いたのは海外公演を何度もなさっているということでした。これまでフランス・ルーマニア・ロシア・モルドバなどで公演をされたそうです。劇団の紹介だけで無く、演劇に携わるスタッフにはどのような役割の方がおられるのかといったことまで詳しく教えて頂きました。質問タイムや感想発表のあと、「♪明日という大空」の歌のプレゼントをしました。以下はその時の様子です。

質問タイム!

「どうやって覚えるのですか?」「本を見て何回も言って練習します。書いて覚えたりもします。10日から20日くらいかかります。」

「外国で公演したときは、何語で公演したのですか?」「日本語でしました。横に字幕が出るのですよ。」

「何人くらいで公演するのですか?」「『星の王子さま』の場合は、20数人でします。そのうち俳優は7人です。だから、音楽や照明など舞台裏で活躍する人が多いのです。」

子どもたちからはたくさんの質問が出ました。

お礼の言葉のあと、子供たちはコンピュータ前に駆け寄り、いつまでも手を振っていました。

「東京演劇集団風」の皆さん、分かりやすい説明や子供たちの質問への丁寧な受け答えありがとうございました。

来年度、お目にかかれることを子どもたちも私たち職員も楽しみにしております。

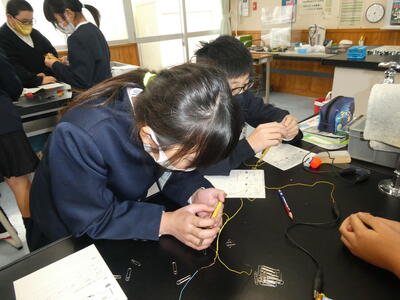

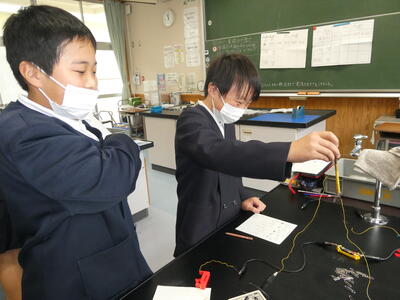

〈5年生 理科「電磁石の働き」〉

鉄くぎにコイルを巻いて電流を流すと、あ~ら不思議、磁石のように鉄くぎが磁石のようになるのです。これを電磁石といいます。電磁石について学んだので、それを使ってモーターを回して動く車作りをしました。

説明書を読んで格闘中!

「うーん、わからん!」

できた人が他の人をお助け。

おおー動いたぞー

動かしてみると逆向きに車が進む人がいました。何ででしょう?「電池を逆向きにすればいいんだよ!」

動かない人もいました。「何でか、ぼくの動きません!」あらら。次の時間確認してね。(ガクッ)

〈図書委員会主催 釣りゲーム〉

ただいま絶賛釣りゲーム開催中ですよー。しおりが釣れます。群がる6年男子。

それではみなさん、よい3連休をお過ごしください

2月9日

今日の給食のメニューは、冬野菜チキンカレーライス、カラフルサラダ、福神漬けです。

〈カレー〉

カレースパイスは約60種類あるそうです。それらは「香り」「辛味」「色」の目的ごとに3種類に分けられます。まず「香り」に関係するスパイスは、クミン・コリアンダー(葉はパクチー)シナモン・クローブ・ナツメグ・オールスパイス・ローリエ・ガーリックなどですが、比較的聞いたことがあるものや使ったことがある物が多いですね。次に「辛み」に関係するスパイスは、カイエンペッパー・ジンジャー・ブラックペッパーなどです。それから「色」に関係するスパイスはターメリックで、黄色く、ウコンとも呼ばれます。この他にも「香り、辛味、色」の混合スパイスとしてガラムマサラがあります。これはインドを代表するミックススパイスです。ガラムは「辛い」、マサラは「混合物」という意味で、各家庭ごとに配合が異なります。通常は3~10種のスパイスが使われますが、代表的な組み合わせはクミン、コリアンダー、カルダモン、シナモン、レッドペッパー、ターメリックの6種類です。カレーの仕上げに加えることで、一気にスパイシーな風味に仕上がります。初めてスパイスからカレーを作るという場合は、クミン(香り)、ターメリック(色)、ガラムマサラ(混合)の3種類を買い揃えればよいそうです。

(出典:Kurashiru)

今日は学力検査2日目(算数)でした。真剣に集中して頑張る子どもたち。

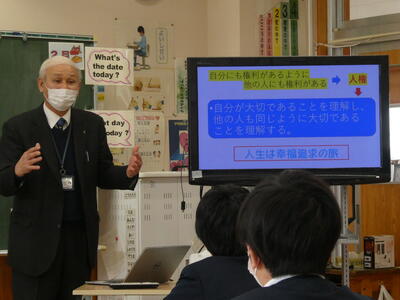

〈6年生道徳研究授業〉 自由にピアノを弾きたい女の子と読書を楽しみたいおばあさん。でもおばあさんはピアノの音が気になって読書ができません。さて、どうする?2つのグループに分かれて、それぞれの立場で考えました。

よく手が挙がっていた6年生。

「女の子が引っ越せばいいんじゃない?」

「耳栓すればいいんだよ。」

「ピアノが好きって言うのはいいとは思うんだけどね。」

「読書も楽しいよ!」

どちらとも楽しめるようにするにはどうしたらいいでしょう。話し合ってみよう。

これって権利と義務のことだね。

最後に教頭先生のお話。自分も相手も気持ちよく過ごすには、自分も相手も両方とも大切なのですよ。

だから、権利も義務もみんなの成長や幸せには大事なのです。先生達はみんなの応援団なんですよ。

6年生はしっかり聴いていました。

ほらほら。え、なにこれ?蚊取り線香?

5年生の図工です。針金で立体的に作ります。じゃじゃーん。一輪車を作ったよ。上手~

私はボールを作ったよ。

テニスをしているぼく。制作途中

〈5年生体育「サッカー」〉ボールともっと仲良くなるために基礎練中。

試合に向けて作戦会議中!

頑張るぞー。おー!

結果は、今日も白の勝ち!(赤、がんばれ)

2月8日

今日の給食のメニューは、ミルクパン、せんだご汁、かわりごまめ、ミニトマトです。

〈ごまめ〉

ごまめには、二つの意味があります。一つ目は食材の意味でカタクチイワシ(幼魚、稚魚)を干したものをさします。これはイワシを田んぼの肥料として使ったところ五万俵もの米が穫れて大豊作だったことから、ごまめを「五万米」と書くこともあり、乾燥カタクチイワシである「ごまめ」は おせち料理のように調理していなくても田作(田作り、たづくり、たつくり)ということもあります。二つ目は料理名で乾燥カタクチイワシを炒って、しょうゆ、みりん、砂糖などで煮詰めた料理をさします。 (出典:いつとは便り)

〈5年生 家庭科 エプロン作り〉着々と進んでいます。ちょっとずつエプロンの形になっていています。

糸の処理をしているところ。

助け合いながら縫います。

こちらは、「踊り」でお助けしているそうです。(なんじゃそりゃ。)

〈4年生 理科「もののあたたまり方」実験中!〉

〈しおりコンテスト〉図書室前に掲示してあるしおりですよ~。

〈5年生 図工 多色刷り〉

2月7日

今日の給食のメニューは、カミカミご飯、吸い物、柚子ドレッシング和え、ぎょうざです。

〈ゆず〉

ゆずは、レモンやライム、スダチ、カボスと同じように生でそのまま食べるのには向かないミカンの仲間です。しかし、ゆずには爽やかな香りのもとになる「リモネン」という成分が含まれていて、リラックス効果もあります。また、ゆずに含まれるビタミンCの量は日本のミカン類ではナンバーワンなので風邪の予防に効果があります。

こそーっと職員室の扉を開ける5年生。むむ、なにごと⁉

じゃじゃーん!家でもミシンを使って作ってみました!「先生方見てください!」

あ~、そういうことね!どれどれ?

ということで、上手に縫って作っていました。いいぞ~!

明日は、学力検査(国語)があります。鉛筆をけずってきてください。早めに寝てね。

2月4日

今日の給食のメニューは、セルフおにぎり、鯛フライ(天草産)、菜の花和え、田舎汁です。

〈海苔の日〉

大宝元年(701年)に制定された日本最古の成文法典である「大宝律令」によれば、当時29種類の海産物が租税としておさめられていました。そのうち8種類が海藻で、海苔がその1つとして表記されています。この事から、海苔は産地諸国の代表的な産物として、大変貴重な食品であったことが伺えます。全国海苔貝類漁業協同組合連合会では、この史実に基づき、「大宝律令」 が施行された大宝2年1月1日は西暦に換算すると702年2月6日となるため、毎年2月6日を「海苔の日」と定めました。(出典:全国海苔貝類漁業協同組合連合会)

〈5年生家庭科「ミシンを使おう」〉

頭巾を縫い終わりました。よし、いよいよエプロンだ!ということで、まずはエプロンの形に切ります。じょきじょき。

この子は作った頭巾をかぶったままエプロンを切っていますね。きっととってもお気に入りなんですね。

じゃじゃーん。頭巾ができたから記念撮影。この頭巾は、6年生の先生が教えてくれた「お手軽頭巾」で、正方形の布を三角に折って重ね、ゴムを通すところを縫って、ゴムを通します。一瞬でかぶることができます。ゴムのおかげで角を結ぶ必要がないので、おすすめです。

アイーン

〈保健環境委員会 めざせ清潔ピカピカ〉

先生も一緒に頑張ってくれています

消毒も念入りに

〈ICTを活用しよう〉

月に2回ICT支援員が来校するので、タブレットの使い方を教えてもらえます。この日はカメラの機能を使ってみたようです。

それではみなさん、また来週~

2月3日

今日の給食のメニューは、ココアパン、節分豆、和風ハンバーグ、添え野菜、ワンタンスープです。

〈節分〉

今日は節分なので節分豆がつけてあります。ところで節分に豆をまくのはなぜでしょう。それは昔、豆を漢字で「魔目」や「魔滅」と書いていたことから、「豆には魔よけの力があり、鬼にぶつけることで邪気を払える。」と信じられていたからだそうです。そのため、節分には豆をまいて、鬼を追い払う行事として親しまれていきました。(出典:保育士バンク!)

〈6年 卒業制作〉

今日は、伊野修一先生においで頂きました。卒業制作「竹灯り」の「ヤスリがけ」と「節取り」のやり方を教えて頂き、作業を進めました。みんな真剣で何事にも一所懸命取り組む 6年生の良さが出ていました。

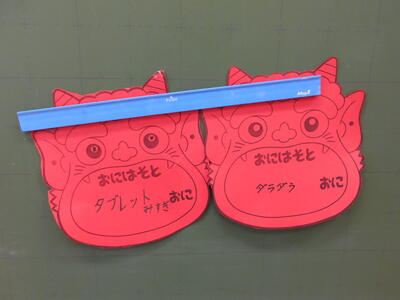

〈豆まきをしたよ!〉

さて、今日は節分です。それなら豆まきだ!ということでどこの学年も今日は豆まきをしていました。自分の追い出したい鬼はなあに❔

鬼はー外!福はー内!

先生も楽しい豆まき

友達でガードしつつ、本気で豆まき5年生

最後はみんなで分けましょう

うおおお!鬼が来たぞー!

あー楽しかった!

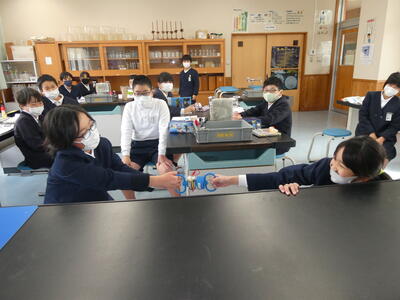

〈5年生理科「電磁石の性質〉

電磁石の鉄を引きつける力をもっと強くするにはどうすればいいか実験しよう。コイルをたくさん巻いたらいいんじゃないかな❔というわけで、50回巻きと100回巻きのコイルを作っているところ。

「あーもう!何回数えたか分からなくなった!」コイル巻きあるあるです。

クリップたくさんつくかな。

「電流を流したときだけ鉄を引きつける」という電磁石の性質を利用した道具は、実は私たちの生活にもたくさん使われています。例えば工場で使われているクレーン。電流を流したり流さなかったりすることで、ものをくっつけたり移動させたりすることができます。

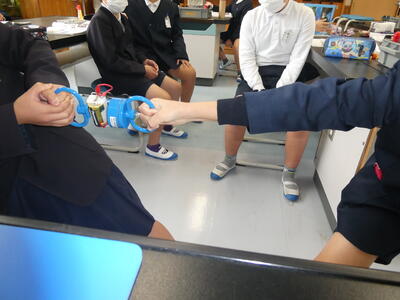

「それ、実は学校にもあるよ」「え⁉」

というわけで、強力電磁石を引っ張り合い。

はずれない!ちゃんと本気で引っ張っています。

電池1個なのに、電流を流したら絶対外れません。流すのをやめたら、すぐにはずれます。

また明日!