9月10日

今日の給食のメニューは、チキンライス、アオサスープ、フレンチサラダ、ゆで卵です。

〈アオサと青のりの違い〉

アオサは、アオサ目のアオサ属に分類され、食用として主に使われているのはアナアオサです。大小の穴があいているのが名前の由来です。長さは5cmほどで葉っぱのような形をしています。また色は濃い緑色をしていて、緑色色素であるクロロフィルをもっています。一方、青のりはアオサ目のアオノリ属に分類される海藻で、アオサとは分類が異なります。主に食用として使われているのはスジアオノリやウスバアオノリなどです。形は糸状で、アオサにくらべて香りが強いのが特徴です。アオサは天然物が多いのに対し、青のりは養殖が盛んな点にも違いがあります。なお、地域によってはヒトエグサ属に属する「シワヒトエグサ」を「あおさ」や「あおさのり」と呼ぶことがあります。

(出典:macaroni ホームページ)

〈新兵器の正体は?〉

「デジタル顕微鏡」でした。要するに顕微鏡にデジタルカメラが付いているようなものです。

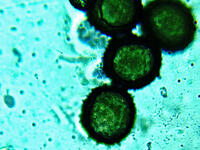

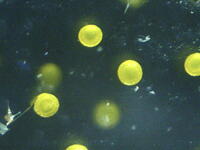

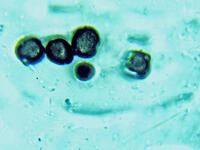

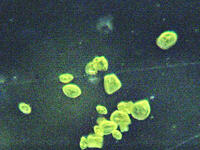

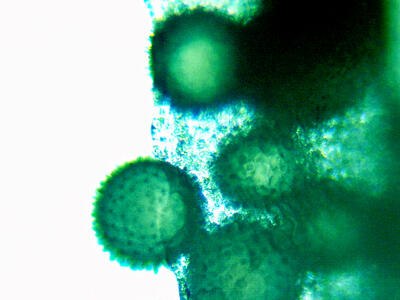

それを使って5年生が採取したいろいろな花の花粉を撮影してみました。

花によって花粉の大きさや色や形には違いがあることが分かります。

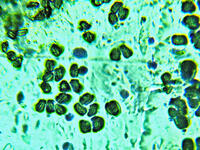

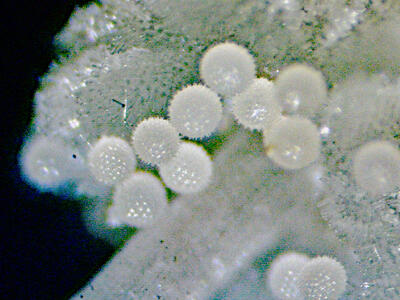

さて今度は花粉の撮影にチャレンジしてみました。花は学校近くに野生化して咲いていた「オーシャンブルー 」という大型のアサガオです。

そのめしべの先(柱頭)の部分に付いた花粉です。

これを倍率を上げて撮影すると

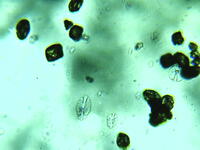

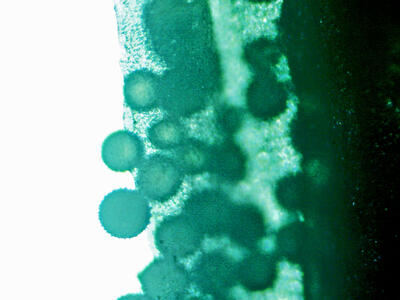

今度はおしべの葯(やく)の部分を撮影してみました。

同じように倍率を上げて撮影すると

写真を見ると花粉は丸くてギザギザした棘(とげ)があることが分かります。この棘でめしべの先端の柱頭にしっかりくっつくのですね。ちなみにめしべの柱頭はベタベタしているので一度付いた花粉は離れません。これが受粉です。受粉後は花粉から花粉管が延びてめしべの根元の子房の中の胚珠まで届きます。そして花粉管の先端に移動した精細胞が胚珠の中の卵細胞に到達します。これが受精です。その後、子房が膨らんで実になり、その中に種ができます。このように優れた仕組みで植物は子孫を残します。まさに生命の神秘ですね。

今日の5年生の理科は「花粉はいつおしべからめしべにつくのか調べよう」でした。花が開いたときには花粉はたくさんついていたので、つぼみの状態のアサガオを裂いて観察しました。

どれどれ?

観察したらノートに結果や気付いたことを書きます

班で交流

発表

今日の給食にゆでたまごがありました。「頭でわれるかな?」なんて試してみた人はいませんよね?(いたようです。)

今月は5,6年生がランチルームで食べています。

5年生対6年生のドッジボール対決

朝の天小タイムでは2学期の目標発表がありました。各学年の代表の人が発表しました。

各自立てている2学期のめあてを達成できるように頑張っていきましょう。

それでは みなさん また来週