学校生活

12月1日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、ねぎ味噌マヨ焼き、白玉団子汁、ごま和え

〈ねぎ味噌〉

ねぎの青い部分は風味が良いので、コクのある味噌との相性は抜群です。炒め物、和え物、焼き物など肉や魚だけでなく野菜や玉子と組み合わせることで様々なアレンジが楽しめます。また、マヨネーズやバターとも相性が良いため、実にたくさんのレシピがネット上で紹介されています。挑戦してみるといいですね。

〈セイバンナス〉

セイバンナスもたくさんの花が咲き、小さな実ができています。

以前連絡頂いた熊本市の歯科医の方が、明日見に来られます。気をつけておいで下さい。

11月30日

今日の給食のメニューは、ミルクパン、コロッケ、添え野菜、平麺スープです。

〈コロッケ〉

今日のコロッケは給食センター手作りのものです。コロッケはトンカツ、カレーライスと共に大正の三大洋食の一つとされており、大正末期から昭和の初めにかけての洋食大衆化の中で広く普及しました。蕎麦・うどん・カレーライスなどの上に乗せたり、サンドイッチや惣菜パン・卵とじの具として用いられることもあり、広く親しまれています。こうして日本独自の進化を遂げたコロッケは、国外でも日本の料理の一つとして紹介されるようになっています。ちなみに日本で売られている冷凍食品の中では、コロッケが最も多く生産されています。(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

持久走大会続き。

11月29日

今日の給食のメニューは、チキンライス、コーンスープ、さっぱりサラダ、リンゴです。

〈チキンライス〉

チキンライスは、日本発祥の洋食のひとつとされています。大正時代にはチッケンライスと呼ばれ、西洋風の炊き込みご飯であり、ケチャップを使用していないため、赤くはなかったようです。主に教会で開かれる「クリスマス慈善会(現在のクリスマス会)」でクリスマスの知識を参考にしたボランティア・スタッフにより、「西洋的で栄養価が高く大人数の子供でもたくさん食べられるものを」との理由で供されたとのことです。ケチャップ味になるのは、大正末期から昭和に入ってからとされています。(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

11月27日

土曜日は、小中合同持久走大会でした。小中学生が高浜の町中を走り抜けました。

と、その前に、まずは開会式の前の体ほぐしタイムから。全校児童でふるさとカルタをしました。

さて、いよいよ走るぞ!

と、その前に、続・体ほぐしタイムで、全身じゃんけん。

いやあ、体があったまったなあ~。

よし、いよいよ走るぞ!と、その前に、低、中、高学年毎に気合いを入れる。

そして開会式 6年生による選手宣誓

準備体操

よし、今度こそ本当に走るぞ!

でも今日はここまで。

次回のお楽しみ~。

11月26日

今日の給食のメニューは、きびごはん、根菜ミートローフ、高菜シーザーサラダ、白菜スープです。

〈高菜〉

高菜の原産地は中央アジアで、平安時代にはシルクロードを通じて中国から日本に入ってきたといわれています。西日本一帯で広く栽培され、品種や栽培方法によって変化しますが、葉や茎は柔らかく辛味があります。辛みの成分はマスタードなどと同じイソチオシアン酸アリルです。主に漬け物として食用され、野沢菜、広島菜と共に日本三大漬け菜に数えられています。 特に、熊本県阿蘇地方(阿蘇高菜)や福岡県筑後地方(三池高菜)での栽培が盛んで、この地域の高菜漬は名物となっています。

(出典:ウィキペディア)

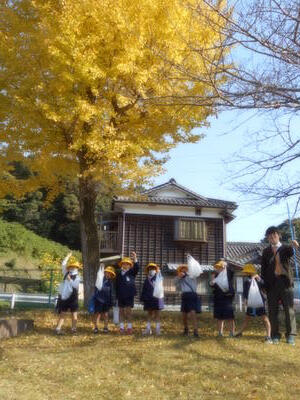

4年生理科 秋探しだよ

2時間目は1年生の国語「くじらぐも」の研究授業がありました。たくさん手を挙げて意欲的でした。

おまけ 司書の先生にもらった、しおりに群がる5年生

11月25日

今日の給食のメニューは、人参パン、さつまいもサラダ、餃子、あおさスープです。

〈さつまいも〉

今日のさつまいもは、福連木の「まごころ市場」から仕入れたものです。天草は、もともと耕地が狭く、土地もやせていました。米の収穫量が少なかったため、そんな土地でも育つさつまいもが栽培されるようになり、多くの人の命を救ったという歴史があります。さつまいもを使った郷土料理「がねあげ」や保存食としての「こっぱ」とそれを使った「こっぱもち」は今でもよく食べられています。

持久走大会の本番コースの試走に行くぞー!

当日朝バスが着くところはここです。

ここは中学校の運動場です。スタートとゴールです。

準備体操して、

まずは3,4年生から出発だ!

続いて5,6年生

最後に1,2年生

ファイトー

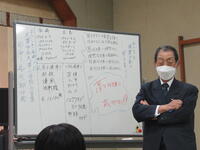

全員ゴールしました。先生の話。

学校に帰ります。

昼休みは運営委員会主催の全校縦割り班遊びをしました。1~3班は体育館で風船紙コップ、5~6班は尻文字伝言ゲームをしました。

尻文字は、恥ずかしがっていちゃあ伝わりませんよぉ~?

風船紙コップ。さすが6年生は上手でした。

明日は、遊びを入れ替えてします。

11月24日

今日の給食のメニューは、きびごはん、回鍋肉、中華スープ、茎わかめ佃煮です。

〈もちきび〉

「もちきび」は「いなきび」とも呼ばれる低カロリーな穀物です。生育期間が短く乾燥に強い作物で、おはぎやもち作りに多く利用されています。たまごのようなコクのある味が特徴です。もちきびに含まれるたんぱく質には 動脈硬化を防ぐ善玉コレステロールを増やす働きがあり、血中の高密度リポたんぱく質(HDL-コレステロール)値を上げるといわれています。そんなもちきびの栄養素を白米と比較してみると食物繊維が約3倍、カルシウムが約12倍、マグネシウムが約4倍、鉄分が約3倍、カリウムが約2倍、ほかにもビタミンB1、B6、亜鉛やナイアシンが含まれます。皮膚トラブルの改善、便秘解消などの効果があり、抗酸化作用に優れるためアンチエイジングにも期待ができます。(出典:あしたの健康広場HP)

2年生 これは何だ?

何か作っているようです。生活科で秋のおもちゃを作っているのかな?

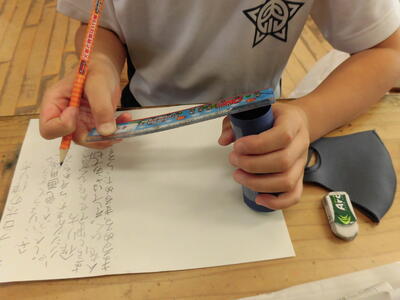

いえいえ、ちがいます。国語でおもちゃの作り方説明書を書くのです。

自分で作ってみながら書いているのですねえ。

入ったら10000点!

11月19日

今日の給食のメニューは、鶏そぼろご飯、魚そうめん汁、シモンドレッシングサラダ、みかんです。

〈天草大王〉

天草大王は明治から大正にかけて飼育され、味は極めて美味で博多の水炊きとして珍重されましたが、昭和初期に絶滅してしまいます。その後、熊本県は平成4年に復元に着手。10年後、幻の地鶏、天草大王は復活を遂げ、天草大王のふるさと天草では、4名の飼育農家により平成16年12月に天草大王養鶏が開始されました。こうして蘇った天草大王は、「大王」の名の通り、最大のもので背丈90cm、重さ7kgにもなる日本最大級の鶏です。かつての評判通りの味と高い品質で、プロの料理人からも高い評価と人気を集めています。

(出典:天草大王生産直売「公元」HP)

3時間目は全校持久走大会の練習をしました。いい天気だ。

「この前よりタイムがよくなった~。一分縮んだ~。」と喜んでいる子もいました。

午後は就学時健診がありました。来年度入学する児童が小学校にきました。

5年生 図工 多色刷り 下絵をかいたら、

彫ります。彫り彫り。

イチョウがきれいなんですよー。

11月18日

今日の給食のメニューは、米粉パン、和風スパゲッティ、オムレツ、柿サラダです。

〈鶏卵〉

鶏卵はビタミンCを除くすべての栄養素を含む完全栄養食品です。なかでも、鶏卵のタンパク質は極めて良質で鶏卵1個(50g)のタンパク質量は6.2gです。食品に含まれている必須アミノ酸が、その理想とされる量に比べてどれくらいの割合で入っているかを示したものを“アミノ酸スコア”といいますが、このアミノ酸スコアが100に近いほど良質のタンパク質です。鶏卵はこのアミノ酸スコアが100の食品です。

〈5年生 世界遺産学〉

今日は、5年生が「世界遺産学」の勉強で河浦町の﨑津集落と天草町の大江教会・ロザリオ館の見学に行きました。

ガイドの方の案内と説明で﨑津集落の特徴やキリシタン文化について学びました。

﨑津集落では狭い土地を有効活用するために「カケ」と呼ばれる海上にせり出した木造のバルコニーを持つ家が多くあります。

﨑津集落は禁教期において仏教、神道、キリスト教が共存し、漁村特有の信仰形態を育んだ集落です。

﨑津諏訪神社に移動しました。鳥居の向こうに教会が見えています。

「海の天主堂」とも呼ばれる﨑津教会に移動しました。

ガイドの方とはここでお別れです。親切丁寧で分かりやすく﨑津集落やキリシタン文化について教えていただき、ありがとうございました。

それから地元天草町大江の大江教会に移動しました。

大江教会はキリスト教解禁後、天草で最も早く造られた教会で、現在の建物は昭和8年(1933年)天草への伝道に生涯を捧げたフランス人宣教師ガルニエ神父が地元信者と協力して建立した丘の上に建つロマネスク様式の教会です。もうすぐイルミネーションが始まり、幻想的な教会の姿が夜空に浮かび上がります。大江地区の5・6年生が飾り付けを手伝う予定です。

内部の見学を済ませ学校に帰って給食です。

11月17日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、鶏山椒焼き、里芋味噌汁、ツナマヨ和えです。

〈里芋(サトイモ)〉

サトイモとは、サトイモ科の植物の塊茎(かいけい)と肥大した地下茎の総称です。この肥大した地下茎を主に食用としています。インド東部からインドシナ半島が原産で、現地ではタロイモと呼ばれています。日本でも縄文時代から栽培され、ジャガイモやサツマイモがそれほどメジャーではなかった江戸時代までは、芋の主役だったといわれています。サトイモには色々な品種があり、たけのこ芋のように親芋を主に食べる品種や土垂(どだれ)などのように子芋だけ食べるもの、また、えび芋のようにそのどちらも食べるものとあります。店頭に並ぶサトイモの中でもっとも一般的な品種が「土垂(どだれ)」です。全国各地で栽培が行われていますが、特に生産量が多いのは関東地方です。保存性がよいことから周年を通して出荷されていますが、旬は8月から10月とされています。土垂れは肉質がやわらかく、ねっとりとしていて煮崩れしにくいのが特徴です。サトイモのぬめり成分は、胃の粘膜を保護したり免疫力を高めたりするといわれます。(出典:旬の食材百科HP、野菜情報サイト「野菜ナビ」HP)

〈持久走大会コース下見〉

今年度から持久走大会は小中合同となり、コースも今までとは変わるため、今日は全校児童でコースの下見に行きました。コースが変わるので、各学年1位になった人はすべて「新記録」となります。 (*⌒▽⌒*)

〈修学旅行 2日目〉

おいしい朝食でエネルギー充填完了!

ホテルを出発して出島へ

そしてハウステンボスへ

昼食も美味しい物がいっぱい

昼食後もまだまだ楽しいこといっぱい

歩き回ってちょっと(だいぶ)疲れたかな?

そして帰りのフェリーも和気あいあい

解団式も鬼池港

福連木で記念撮影

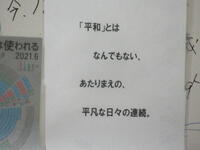

とにかく楽しかった修学旅行であることが写真からもよく分かりました。ですが、ほとんどの子供が一番心に残ったことは田中安次郎さんの講話であり、”「平和」とはなんでもない、あたりまえの、平凡な日々の連続。”という言葉であったとお昼の放送のインタビューでこたえていました。ご自身の被爆体験からの深みと重みのあるお言葉だと思います。田中さんとの出逢いから、子供達は平和とは何か真剣に考え、心に残る修学旅行になったと思います。田中安次郎さん、子供達がこれから生きていく上で大切なことをお教えいただき、ありがとうございました。もうすぐ子供達からの感謝の手紙が届くと思います。

11月16日

今日の給食のメニューは、黒パン、ポークビーンズ、海藻サラダ、リンゴです。

〈大豆〉

大豆は、タンパク質に富むほか、人間にとって必要なアミノ酸20種類全てが含まれており、また、体の中で作り出すことができない必須アミノ酸9種類も豊富に含まれています。特に、米に不足しているリジンが多く含まれており、米と一緒に食べることにより、栄養価の向上が期待されます。ところで、 令和2年度の大豆の作付面積は、北海道・宮城県・秋田県の順になっています。また、日本が輸入している大豆は、米国産が約7割を占め、以下、ブラジル、カナダ、中国と続きます。日本の大豆自給率は2017年には約9%でしたが、近年は徐々に農家の規模拡大が進み、1戸あたりの作付面積が増えており、自給率の増加が期待されています。 (出典:農林水産省HP)

〈修学旅行 未掲載写真 〉

タブレットで見学先の下調べ

鬼池-口の津フェリーで

昼食 そして 見学

平和集会

大浦天主堂 グラバー園

語り部 田中安次郎さんの講話

お礼に歌を唄って恩返し 曲は ♪野に咲く花のように♪ と ♪SAKURA♪ の2曲

ホテルでの夕食

夜景

就寝

1日目はここまで 2日目の様子は後日掲載予定 乞うご期待!

11月15日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、さつま汁、枝豆メンチカツ、ナッツサラダです。

〈メンチカツ〉

メンチカツは、豚肉や牛肉の挽肉にタマネギのみじん切り・食塩・コショウなどを混ぜて練り合わせ、小判型または球型にして、小麦粉・溶き卵・パン粉などで衣をつけて油で揚げた日本の料理です。多量の油で揚げるか、またはフライパンで焼き上げて作ります。「メンチ」の語源についてはっきりとした説は存在しません。俗説としては、「ミンスミートカツレツ」は mince(挽き肉) meat(肉) cutlet(フランス語のcotelette(コートレット)が語源)を合成した和製英語とされ、のちに「ミンスミートカツレツ」が省略される過程で「ミンス」が「メンチ」に転じて、「メンチカツ」となったという説が一般的に広まっています。しかし、根拠になる文献などは存在しません。

(出典: フリー百科事典『ウィキペディア【Wikipedia】』)

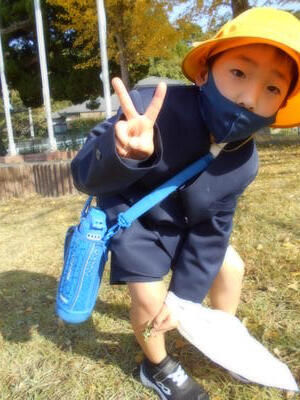

1年生 秋探しに行くぞー!

持久走の練習だ!全学年コースを走ってみたよ。

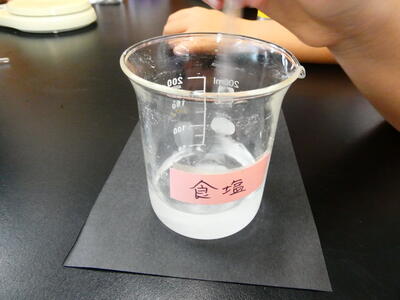

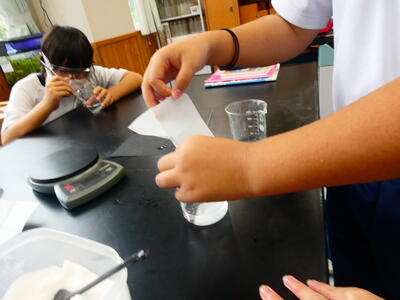

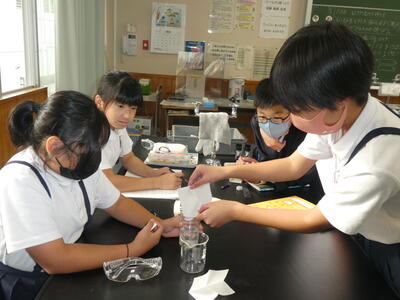

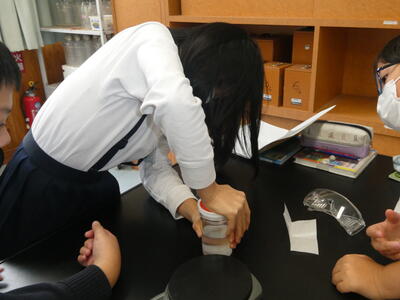

5年生 理科 ものが水に溶ける量には限界があるのかな?実験!食塩とミョウバンをそれぞれ水にとかして調べました。

予想で「限界はない」と考えた子の理由→「ぼくはコーンスープを飲むとき濃い方が好きなので2袋入れるけど、全部溶けるからです。」別の子は「ぼくは親戚の赤ちゃんの粉ミルクを溶かすとき、結構いっぱいあるけど溶けてしまうからです。」ふむふむなるほど。それでは早速実験だ!

とけるまでまぜまぜ。まぜまぜ。

とけたら5グラム追加。

さて、結果は…。教えません。イヒヒ

11月12日

今日の給食のメニューは、昆布ちらしずし、魚野菜あんかけ、すまし汁です。

〈赤身魚と白身魚の違い〉

諸説ありますが、「色素タンパク質が多く含まれているかどうかで区別され、100gあたり10mg以上あれば赤身魚、なければ白身魚」です(1976年日本水産学会「白身の魚と赤身の魚」による)。色素タンパクは、色が付いたタンパク質です。筋肉色素タンパクはミオグロビン(Mb)と呼ばれ、筋肉の中で酸素を取っておくことができます。血液色素タンパクのヘモグロビン(Hb)は酸素を運ぶ役目があります。 赤身魚の特徴としては酸素を運んだり取っておく役目があるタンパク質が多く、体をよく動かす遅筋が発達していることからもわかるように、長距離ランナー型の魚です。ずっと泳いでいるマグロ、カツオ、サバ、サンマ等で鉄分が多いのが特徴です。また、カツオやマグロなどのように、熱を掛けると堅くなりやすい身質です。白身魚の特徴としては赤身魚と違って速筋が発達している瞬発、短距離ランナー型です。エサや敵に対して一瞬の動きはできますが、長い間泳ぐのは不得意です。熱をかけるとホロホロっと食べやすく、煮崩れしやすくなるのも特徴なのでハンペンや魚肉ソーセージなどは白身魚から作ることが多いですね。ところで鮭やサーモンの身は赤いですが、色素タンパクではなくてエビやカニに含まれるカロテノイドの仲間であるアスタキサンチンの色です。鮭はオキアミなどを食べて赤い色になりますが、白身魚です。エサにアスタキサンチンが含まれないと白い身になるそうです。また、アジやブリなど、お刺身で身が白く見える場合も多いですが、血合い肉があるあたりは血が沢山あるため、分ける場合は赤身魚ということになります。熱を掛けると堅くなる傾向がある赤身か、柔らかくなる白身かは、メニューを考える時の参考にできると思います。 (出典:魚食普及推進センターHP)

〈3年生 校外学習〉

今日は朝から3年生が校外学習に行きました。まずは、福連木豆腐の見学です。

続いて今度は「かしの木館」に移動し、「福連木饅頭」づくりを体験させていただきました。

かしの木館の皆さんありがとうございました。

〈持久走大会練習〉

3時間目は、11月27日(土)の持久走大会に向けた練習をしました。雨雲レーダーで確認しながら、雨の合間をぬっての実施となりました。雨で路面が濡れているので歩いたり、軽く走ったりする程度にしました。

11月11日

今日の給食のメニューは、ホットドッグ(パン・ウィンナー)、ツナサラダ、きのこシチューです。

〈きのこ〉

きのこは、古くより「森の恵み」、「秋の味覚」として親しまれてきましたが、今では栽培技術の進展・普及にともない、食材として何時でも手に入れることができるようになりました。また、近年、きのこは食材としてだけでなく、生体機能調節効果が大きく取り上げられるようになり、健康食品としても脚光を浴びてきています。日本には、4,000~5,000種類のきのこが存在していると言われていますが、正確な数は分かっていません。このうち食用とされているきのこは約100種類、一方、毒きのこは200種類以上が知られていますが、その他の大半のきのこについては、食毒が不明となっています。 毎年、秋のきのこ狩りシーズンになると、毒きのこによる中毒が各地で起きています。見分け方については、「縦に裂けるものは食用」、「色鮮やかなものは毒」、「虫が食べているものは大丈夫」などと言われてきましたが、何ら根拠はありません。野生のきのこについては、食毒を安易に自己判断しないで、きのこアドバイザーや専門機関の判断を仰ぐことが最良の策です。

(出典:林野庁HP)

〈体力づくり〉

今日は持久走に向けた練習をする予定でしたが、雨のため体育館で縦割り班に分かれてのながなわとびに変更しました。まず役割分担について話し合いました。誰が縄を回すか?それからだれが1年生のアシストをするかについてです。まだ、うまく跳べない1年には6年生や5年生がついて、スタートするタイミングを背中を優しく押して教えてくれます。3学期には縄跳び大会や長縄の縦割り班対抗戦もあります。

〈火災避難訓練〉

5時間目火災避難訓練がありました。家庭科室から出火したとの想定です。今日は雨のため体育館に避難し、お話を聞いた後、消火訓練をしました。

その後登場したのは、消防ボーイ(消化器マンと炎ファイヤー)です。○○○ボーイ風の漫才で、楽しく分かりやすく火災の原因や家庭用火災報知器について教えてくれました。

それから、多目的ホールに移動して煙体験をしました。

消化器マンと炎ファイヤーは子供達に大人気! 最後に記念撮影をしました。

南消防署西天草分署のみなさん いつも趣向を凝らした火災避難訓練をして頂き、ありがとうございます。

11月10日

今日の給食のメニューは、きびご飯、柿なます、ちくわ磯辺揚げ、銀杏葉汁です。

〈柿なます〉

柿なますは奈良県の郷土料理です。奈良県では古くから大根と人参を使用した紅白なますに、干し柿を入れた柿なますが正月の定番おせち料理の一つとしてとして食されてきました。白い大根と赤い人参を混ぜた紅白の色は、水引を意味し、平安の願いが込められています。紅白なますに柿を入れることで、柿の甘み、旨味が加わり、味わい深い酢の物になります。(出典:農林水産省 うちの郷土料理~次世代に伝えたい大切な味~)

〈あられ〉

本日11:00amごろ、めずらしく大きな音を立てて雹(ひょう)なのか霰(あられ)なのかよく分かりませんが降りました。雷鳴もしたので、上空を積乱雲が通過したのでしょうか。

11月9日

今日の給食のメニューは、ココアパン、せんだご汁、スパイシーサラダ、つくねです。

〈せんだご汁〉

せんだごは、米の生産量が少ない地域でさつまいもを主食代わりとして、様々な料理に使われてきた天草地方に伝わる郷土料理です。せんは「洗」で水洗いしたでんぷん、だごは「だんご」の省略と言われ、茹でたせんだごは、きな粉をまぶしておやつにすることもあります。農作業で忙しい農家が、食事の手間と時間を節約するために、手早く簡単に作れて、腹持ちも良いことから広がり、熊本県全土の人々に愛される料理になりました。(出典:SN食品研究所HP)

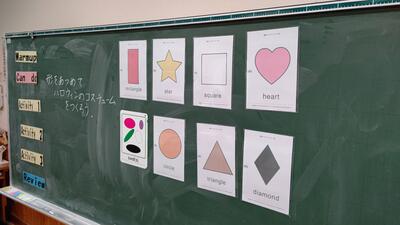

〈2年生 外国語科〉

今日はセシリア先生とハローウィンの仮装の衣装を作りました。英語でいろいろな形の名前を習い、色紙を貼り付けながら楽しんで学習することができました。

〈歌声タイム〉

♪まっかな秋を2つのグループに分かれて「おっかけっこ?」しながら歌いました。

4年生の理科 腕が動く仕組みを牛乳パックの模型を使って確認しました。「こっちがまがるとこっちがのびて…」

「ゆるむ…ちぢむ…」

「ふむふむ」

いえーい!! こちらは芋掘り1,2年生

2年生が5年生に「どうして5年生は芋掘りしないの?」と聞いたそうです。5年生は2年生の時にしたから、したかったけどがまんします。

3年生 リコーダー「レッツゴーソーレ」校長先生に「上手!」と褒められた3年生

11月8日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、筑前煮、茎わかめじゃこ煮、ゆかり和えです。

〈茎わかめ〉

海藻は、ネバネバ成分であるフコイダン・アルギン酸や「水溶性食物繊維」を多く含んでいます。また、「ビタミンA」や「ビタミンC」、「ミネラル(ヨウ素など)」も補給できます。特にわかめの茎の部分である茎わかめは、カルシウムやマグネシウムも、葉の部分より多く含んでいます。マグネシウムは神経の緊張を緩和し、イライラした気持ちを落ち着かせる効果があります。 茎わかめは、色んな加熱調理をしたり、また、そのまま和えたりと、食べ方のバリエーションが豊かです。人気レシピといえば佃煮ですが、そのほか、コンビニでよくおつまみおやつとして売られているもののような、「茎わかめの梅酢漬け」を作ることもできます。(出典:キナリノHP)

11月5日

今日の給食のメニューは、きのこご飯、あられすまし汁、いわし梅煮、切り干し酢の物です。

〈あられ〉

「あられ」とは「あられ餅」の略で、米餅(よねもち)を長さ2 - 3センチメートル、縦横5ミリメートル程度の長さに切り、火で炙った菓子です。一般的には火で炙りますが、油で揚げた物もあります。奈良時代には唐などからの使者に対して宮廷で出されたもてなしの食べ物でしたが、江戸時代になると商品として多量に生産されるようになりました。

(出典: フリー百科事典『ウィキペディア【Wikipedia】』)

今日の児童朝会は10月の生活目標反省の発表でした。各学年の代表が発表しました。

放送コンテストの表彰

感想発表

11月のめあては、「本をたくさん読もう」です。年間100冊目指してたくさん読みましょう。

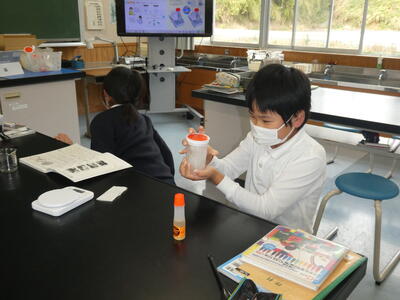

5,6時間目は、5年生が理科の「もののとけ方」の実験をしました。水に食塩を溶かしたとき、水溶液の重さは溶かす前と後では変わるのか実験をしました。予想では水溶液の重さは「水+塩の重さになる」がほとんどでしたが、「ものをとかした水溶液の重さは、もとの水の重さと同じである」と考えた人も何人かいました。つまり水50gに食塩5gを溶かしたときの水溶液の重さは55gになるか50gのままなのかということです。

入れる前の重さをはかったあと、塩を入れて、

ふたをしめて

しっかりとけるようにふります。

ふりふり!

激しくふりふり!

バーテンダー風

シャカシャカ

さて、結果は?(表情で想像してください)

質量保存の法則を小学校5年生で実験を通して学びます。こうした「実感を伴う理解」によって知識や技能の確実な定着を図ることを目指しています。

5年生対6年生による放課後ドッジボール対決!昨日、6年生が5年生に挑戦状(というほどでもないそうですが)をつきつけてきたので、楽しく対決しました。5年生によると、6年生のボールは速くて痛いそうですが、超楽しいそうです。今日は引き分けでした。

11月4日

今日の給食のメニューは、ミルクパン、芋入りぜんざい、チキンナゲット、コンニャクサラダです。

〈小豆〉

小豆は低糖質・高たんぱく質で食物繊維の豊富な食品です。ビタミンB群や鉄分、カリウム、ミネラルなど様々な栄養素をバランスよく含んでいます。小豆はぜんざい以外にも、おかゆの材料としても昔から使われ、解毒や利尿、排膿の効果があるということで、かつては漢方薬の一つとして扱われてきました。小豆の国内生産量は現在、1位-北海道、2位-兵庫県、3位 -岩手県、4位-栃木県、5位-京都府の順です。特に北海道は国内生産量の6割を占めています。ところが小豆の国内自給率は10年前の約76%から約58%に低下し、今後さらなる自給率の低下が懸念されています。

今日は市教育委員会の学校訪問がありました。

歌声タイム もみじを歌いました

続いて6年生が「SAKURA」を歌いました。福連木の仁田さん作曲の、平和を願う歌です。

3,4時間目は授業参観

1年生 じどう車くらべ

2年生 お手紙

3年生 すがたをかえる大豆

4年生 道徳

5年生 音楽

6年生 算数

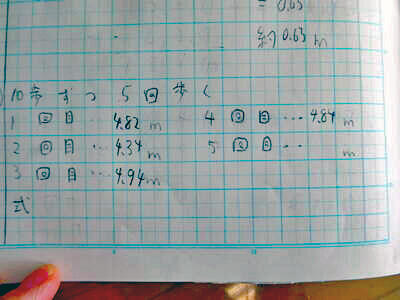

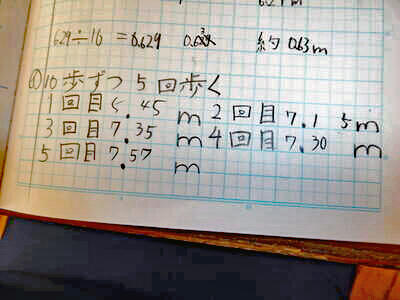

5年生 算数の平均の学習で、自分の歩幅の平均を求めてみました。

まず、10歩歩いて、

距離を測ります

合計5回歩きます。

そして計算して平均を求めます

「よーしわかったぞ!わたしの歩幅の平均は、5.4メートルだ!」

「え、一歩の歩幅が5メートルもあるの?すごすぎるよ」

「あれ、なんで?」

「10歩の平均だから、10でわるんだよ!」

というわけで、無事全員自分の歩幅が出そろいました。人によって結構違いました。

下の男子は、1回目の記録が他の記録とかけ離れているので、1回目をのぞいて計算していました。より正確な数値が出ますね。

11月2日

今日の給食のメニューは、かぼちゃパン、たぬき焼きそば、シュウマイ、柿です。

〈柿〉

柿は古くから日本で栽培されてきた果実で、「kaki」として、アジアやヨーロッパでも名前が通用しているほど、国内外問わず人気があります。 渋みのもとはタンニンで、アルコールを分解する作用があります。利尿作用のあるカリウムも豊富です。その他ビタミンCやカロテン、食物繊維も豊富で、風邪や貧血の予防などの効果が期待できます。特にビタミンCは、ミカンやイヨカンなどのかんきつ類の約2倍も含まれています。また、カロテノイド系色素の一種であるクリプトチサンチンとリコピンには、抗がん作用があるといわれています。旬は10月から11月で、現在の出荷ランキングは1位-奈良県、2位-新潟県、3位-和歌山県、4位-福岡県、5位-愛知県の順です。(出典:JAグループ-国消国産)

〈読み聞かせ〉

本日は、葛籠貫さんによる5・6年生への読み聞かせでした。本の題名は「へいわって すてきだね 詩:安里有生(あざとゆうき)画:長谷川義史」でした。折しも6年生が、先週長崎への修学旅行で平和学習を行ったところでしたので、そのことにご配慮頂き、本を選んでくださいました。感想発表では、たくさんの手が挙がり、6年生が修学旅行で学んだことと関連させ、「今が平和であることに感謝し、これからも家族を大切にしたいです。」と感想を発表してくれました。