学校生活

2月2日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、五目きんぴら、かわり漬物、吉野汁です。

〈吉野汁〉

吉野汁は本来「澄まし汁に葛粉(くずこ)を溶いて流し込み、とろみをつけた汁」です。そのため口あたりがよく、冷めにくいのが特徴です。葛の主産地が奈良県吉野であるところからこの名がついています。しかし、現在では葛粉ではなく、かたくり粉を用いて作ったりもしますが、その場合でもとろみをつけた汁は吉野汁とよばれます。種には、タイ、ヒラメ、ハモ、シラウオ、貝類、エビ、鶏肉、野菜類のいも、蓮根、タケノコ、シイタケなど、淡い味のものが適します。味つけは澄まし汁とほぼ同じでよいのですが、冷やして用いるときには少々濃い味つけにしたほうがよいようです。(出典:コトバンク)

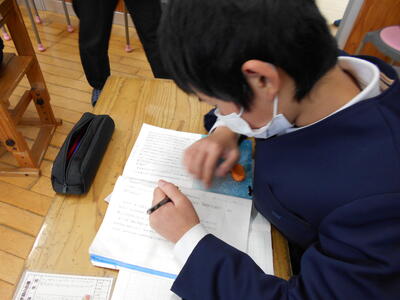

今日は小中連携がありました。5時間目は中学校の先生が、6年生国語「海の命」の授業参観をされました。

「太一」は「村一番の漁師」になれたのかどうか「太一」の生き方についてみんなで考えました。

なれたのかなあ?それともなれていないのかなあ?

自分の考えの根拠となるところに線を引きます。

「私はなれていないと思います。これまで漁師としてたくさんの命をとってきたけど、最後にクエを殺さなかったから、これからなるんだと思います。」

「そもそも村一番の漁師ってどんな漁師?」

よく手を挙げ、よく話し合い、落ち着いた学習態度に、中学校の先生も褒めておられました。緊張したかもしれませんが頑張った6年生でした。

2月1日

今日の給食のメニューは、セルフドライカレーパン、「コーンスープ、みかんサラダ

〈ドライカレー〉

「ドライカレー」とは汁気の少ないカレー全般を指す言葉で、使用する食材に特に決まりはないようです。日本では、カレー味のチャーハンやカレー味のピラフなどもドライカレーに分類されています。このドライカレーは、実は日本で生まれた料理だといわれています。では、「キーマカレー」との違いはどこにあるのでしょうか。「キーマカレー」はインド料理の一つで、ひき肉を使ったカレーのことを指します。「キーマ」とは、インドの公用語であるヒンディー語で「ひき肉」のことを意味し、調理法にかかわらずひき肉で作るカレーはすべてキーマカレーと呼ばれます。(出典:DELISH KITCHEN)

1年生 たこを作ったぞー!

よーし、たこあげするぞー!

おー、あがってるあがってる!

先週、6年生が天草中学校に体験入学に行きました。音楽の授業を受けて、箏を弾きました。

1月31日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、卵焼き、相性汁、キムチ和えです。

〈キムチの健康効果〉

キムチには健康に良いプロバイオティクス(体にいい働きをする生きた微生物)が豊富に含まれています。

では、その健康効果にはどういったものがあるのでしょう。

1. 腸に良い:キムチは腸内細菌のバランスを整え、消化をスムーズにすることによって、腸をさらに健康にしてくれます。

2. 免疫力アップ:免疫機能は大部分が腸に集中しています。腸の細菌叢(マイクロバイオーム)が良好な状態にあれば、免疫系の機能が向上します。したがってプロバイオティクスを含むキムチは、免疫機能にも有益です。

3. コレステロール値を下げる:日常的にキムチを食べている人は「悪玉コレステロール(LDL)値が低い傾向がある」ことが、過去の複数の研究結果で示されています。

4. 心臓の健康状態を改善する:ショウガやトウガラシなどを使うキムチには、抗酸化物質が多く含まれています。抗酸化物質を多く取れば、心臓病などの慢性疾患から身を守ることにつながります。

5. 炎症を抑える:プロバイオティクスには、腸内の炎症を抑える効果もあるとみられています。

6. 脳の健康をサポート:消化器系を健康に保つことは、脳にとっても重要なことです。それは、腸にある腸神経系が、脳とつながっているからだそうです。

7. ダイエットにも効果的:風味豊かで低カロリーなキムチは、健康的な量で満足感を得やすい食品であり、食べ過ぎを抑制してくれます。

8. 眼の健康に良い:キムチは体内でビタミンAに変換される抗酸化物質のβカロテンを豊富に含んでいます。視力と目の健康に重要なこれらの栄養素は、加齢とともにさらにその重要性を増してきます。

9. イースト菌感染症を予防する:キムチに含まれるプロバイオティクスは、イースト菌感染症の予防に役立つと考えられます。

10. 血糖値を改善:「糖尿病予備軍」と診断された人を対象に行った小規模な研究の結果、8週間以上キムチを食べた被験者の耐糖能(糖耐性)が、改善していたことが確認されたそうです。(出典:Women's Health)

1月28日

今日の給食のメニューは、魚オリーブ焼き、カレーピラフ、冬野菜ポトフです。

〈お魚給食の日〉

今日は、お魚給食の日です。今日のお魚は養殖真鯛で、天草でも作られているオリーブオイルで焼いたものです。ところで天然魚と養殖魚の違いはどこにあるのでしょう。天然魚は旬には脂がのり、大自然の中で暮らしているので身も引き締まっています。一方で養殖魚は、旬の時期でなくとも味が保証され、一匹一匹の差も少なく、変わらない品質を保つことができます。さらに栄養については、かつては色々な餌を食べる天然魚の方が優れていましたが、最近では養殖魚も、飼料のバランスをとることで栄養価のコントロールができるようになりました。また、どんな環境で何を食べて育ったかが明らかな養殖魚の方が、天然魚よりも安全性が高いという一面もあります。どちらが美味しいかは時期や食べる人の好み、調理法によるところも大きいので、最近では一概に「天然魚の方がいい」とは言い切れなくなってきているようです。

(出典:飲食店.COM)

昨日のクイズの答えは

「竹灯り」でした。6年生の卒業制作です。今年も伊野修一先生のご指導を受けながら6年生が作製します。

今日は校内なわとび大会がありました。感染症対策のため学年を分けて行いました。今まで練習してきた成果を出せるか⁉

まずは開会式、そして準備体操

跳びます、跳びます。

低学年の分は高学年が数えます。高学年はお互いに数えます。

各学年の「縄跳び名人」の技披露タイム!

今日の縄跳び大会で自己記録が出たという人がたくさんいました。練習を頑張ってきてよかったです。低学年の子ども達にとっては、高学年の技を見ることは刺激になったと思います。高学年の子どもたちも、張り切っていました。

低学年で二重跳びを100回くらい跳ベるひともいました。あやとびの二重跳びを「はやぶさ」といいます。交差跳びの二重跳びは「つばめ」といいます。そんな難しい技にチャレンジする人もいました。

ところで、縄跳びには、見たこともないようないろいろなすご技があるそうです。「繩跳び すご技」でインターネット検索すれば見られるので、チャレンジしてみてはいかが❓

毎週金曜日は、保健環境委員会がゴミ集めをしています。

各クラス、ゴミは分別して捨てています。

ん、3年生は何をしているのかな❔

じゃじゃーん。

砂鉄を集めているんだよーん。

それではみなさん、また来週

12月27日

今日の給食のメニューは、チーズパン、押し包丁、かみかみサラダ、ミニトマトです。

〈天草の郷土料理〉

天草にもいろいろな郷土料理があります。今日のメニューの「押し包丁」もその一つですが、他にも「タコめし」「がねあげ」「鯛そうめん」「せんだご汁」「ぶた和え」「ケンチン飯」「茶飯」「樫の実コンニャク」など特産物を活かした郷土料理が多いようです。受け継がれてきたこれらの料理を後世に伝えていきたいですね。

問題〈何を作っているんでしょうか?〉

ヒント

答えは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

明日!

〈4年生が校外学習にいきました!〉

運転手さんにあいさつをして出発!十三仏公園で天草市学芸員の鵜飼さんと合流しました。

十三仏公園からは、妙見浦が一望できます。ここから撮った写真をよく目にします。

妙見浦全体を眺めた後、バスで移動し、妙見浦に降りていきました。

妙見浦のことについて鵜飼学芸員から説明を聞きました。一昨日教室で事前学習をし、鵜飼さんに教えてもらっていましたが、実際に現地でお話を聞くと、さらに実感を伴った学習ができます。

ゴミ拾いもしました。プラスチックゴミやペットボトル、発泡スチロールがいっぱいでした。外国からの漂着物もたくさんありました。全部で5袋になりました。

ゴミ拾いをしながら「さざれ石」をGETした人もいます。そして、鬼海ヶ浦に向かいます。

海岸に降りていき、地層ができた年代や岩石の種類について学びました。マグマが流れたあとの茶色の帯状の岩などを観察しました。また、妙見浦と鬼海ヶ浦では岩石の形や種類が違うことも学びました。ひょっとしたら恐竜の化石も見つかるかも知れないそうです。

ここで鵜飼さんにお礼を言ってお別れしました。貴重な体験学習ができました。

鵜飼さん・運転手さん・応援に来て頂いた地域学校協働活動推進員の伊野博子先生ありがとうございました。

1月26日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、ほうれん草とツナのごま和え、アオサと里芋の味噌汁、かぼちゃフライです。

〈ほうれん草〉

ほうれん草は、代表的な緑黄色野菜です。β-カロテン、ビタミンE、K、葉酸や鉄を多く含みます。冬採りのものはビタミンCも豊富です。ビタミンCは鉄分の吸収を助け、葉酸は赤血球を作り出すので、貧血予防の効果が期待できます。「寒締め」といわれ、収穫前にあえて冬の寒さにあてて栽培したものは、甘みが増し、栄養価も高くなることが分かっています。かつてのホウレンソウは東洋種で、葉肉が薄く、アクが少ないため、おひたしで食べられてきました。西洋種は、葉が丸く、肉厚なので、炒め物などに向く品種です。現在は、その両方を掛け合わせた交雑種が主流になっています。しかし、ほうれん草にはシュウ酸などのアクがあるため、下茹でするのが基本です。熱湯で1~2分茹でたら、冷水にとって素早く冷まし、水気を絞りましょう。現在はアクが少なく、生食できるサラダホウレンソウもあり、人気を集めています。(出典:JAグループ国消国産)

1月25日

今日の給食のメニューは、黒パン、スパゲティーナポリタン、昆布とスナップのサラダ、ポンカンです。

〈ポンカン〉

ポンカンはインドが原産とされるミカンの仲間で、アジア各地で栽培されています。ポンカンには大きく分けると、果実が腰高の「高しょう系」のものと、形が扁平な「低しょう系」があります。高しょう系には吉田ポンカン、今津ポンカン、薩州があり、低しょう系には太田ポンカン、森田ポンカンがあり、突然変異したものなどを発見し種苗登録した人の名前が付けられることが多いようです。日本での主な産地は愛媛、鹿児島、熊本、大分、高知など暖かい地方で作られています。愛媛県は全国の42%を生産し、トップとなっています。(出典:旬の食材百科)

〈体力づくり〉

今日は、朝の体力づくりの時間に縦割り班での長縄跳びをしました。朝から体を動かすことで脳も活性化するそうです。

テナガエビクイズ

写真の中に何匹のテナガエビがいるでしょう?

今日はぽかぽか陽気の小春日和です。校長室横のモチノキもいっぱい赤い実をつけ綺麗です。

椿も満開です。

椿の蜜やモチノキの実をねらってメジロも時折やってきます。

長縄の後、朝自習も頑張る1年生

今週来週は、朝自習の時間は学力充実の時間です。学力検査に向けて頑張ります。

1年生図工「ゆらゆらひらひら」楽しい作品ができあがりました。

1月24日

今日の給食のメニューは、きびご飯、おでん、野沢菜和え、つくねです。

〈野沢菜〉

野沢菜は長野県の野沢温泉村で作られてきたことからその名が付いた漬け菜で、野沢温泉村だけでなく、その周辺で広く栽培されるようになったこともあり、「信州菜(シンシュウナ)」とも呼ばれています。この地方特産で、高菜漬けや広島菜漬けとともに日本三大菜漬けの一つとも言われる「野沢菜漬け」の原料として知られています。この野沢菜の起源についてはある言い伝えが残っており、それによると、1756(宝暦6)年、野沢温泉村にある健命寺の住職が京都に行った際に持ち帰った天王寺蕪の種子を植えたところ、カブが大きくならず葉が大きくなったので、これを利用するようになったといわれています。ただし、現代の遺伝子の研究では「天王寺蕪」の子孫ではなく、東日本の山間地に多いシベリア経由で入ってきた耐寒性に優れる西洋系の一種と見られています。野沢菜は長野県が主な産地ですが、冬の間雪の多い長野では作れないので、その間は徳島県が主な産地となり、冬の間の漬物に使われる8~9割が徳島県産と言われています。その他新潟県などでも栽培されています。(出典:旬の野菜百科)

〈学校給食記念日〉

今日は学校給食記念日です。

我が国における学校給食は、明治22年に始まって以来、各地に広がっていきましたが、戦争の影響などによって中断されました。戦後、食糧難による児童の栄養状態の悪化を背景に学校給食の再開を求める国民の声が高まるようになり、昭和21年6月に米国のLARA(Licensed Agencies for Relief in Asia:アジア救済公認団体)から、給食用物資の寄贈を受けて、昭和22年1月から学校給食が再開されました。同年12月24日に、東京都内の小学校でLARAからの給食用物資の贈呈式が行われ、それ以来、この日を学校給食感謝の日と定めました。昭和25年度から、学校給食による教育効果を促進する観点から、冬季休業と重ならない1月24日から1月30日までの1週間を「学校給食週間」としました。子供たちの食生活を取り巻く環境が大きく変化し、偏った栄養摂取、肥満傾向など、健康状態について懸念される点が多く見られる今日、学校給食は子供たちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けるために重要な役割を果たしています。(出典:文部科学省HP)

4年生理科「気温と動物・植物(冬)」 春はすぐ近くまできているんだなあ。

1月21日

1月21日(金)

今日の給食のメニューは、ゆかりごはん、手ごね鶏団子汁、鉄分サラダ、青リンゴゼリーです。

〈鉄分〉

鉄分は、体に必要な「必須ミネラル」の一種です。人の体内では合成することができないため、食べ物から補わなければなりません。鉄分は体内では赤血球の一部として血液中の酸素を運搬するといった重要なはたらきを果たしています。鉄分が不足すると全身に十分な量の酸素を運ぶことができなくなり、頭痛や動悸、倦怠感、めまい、顔色が蒼白になるなどの症状が表れることが多くなります。この鉄分は吸収されやすい「ヘム鉄」と吸収されにくい「非ヘム鉄」の二種類に分類されます。「ヘム鉄」は吸収されやすく、肉類などの動物性の食品に含まれているものです。一方、「非ヘム鉄」は比較的吸収されにくく、野菜などの植物性の食品に含まれています。実は非ヘム鉄はたんぱく質やビタミンCの摂取量が増加すると体への吸収率が高まることが分かっています。一緒に食べる食材を工夫することで非ヘム鉄も体に役立つということですね。(出典:Medi Palette)

〈熊本の心授業〉

昨日は、道徳「熊本の心」授業の日でした。例年、公開授業としていますが、今回は感染対策のために非公開(通常通りの授業)で行いました。

各学年とも、熊本の偉人のお話を読んで学習します。

1年生

2年生

3年生

4年生

5年生

6年生

5年生の「カライモ博士」では、食べ物がたくさん無かった時代にサツマイモの普及を目指して研究や農業指導を行った有明町出身の今福民三の生き方(働くということ)について考えました。授業の振り返りでは「目標に対する気持ちが強いと『自分のため』から少しずつ『みんなのため』になり、最後には『人の役に立てる喜び』が感じられるように心が変化していくと思いました。私も委員会や係の仕事をしっかりしたいと思います。」「私は、自分のために始めたことに真剣に向き合い、それがやがてみんなのためになって、たくさんの人の役に立っていったことがすごいなと思いました。自分のすることに体を張っていると思いました。」「天草にすごい人がいてびっくりしました。」などと書いていました。

〈オンライン授業!〉

こちらは5年生。体調不良で休んでいる児童とオンラインでつないで国語の授業をしました。うまくつながるか⁉

つながったー!「久しぶり!」「わーみんな元気そうだね。」

子ども達は操作が早いです。

おっとっと

1月20日

今日の給食のメニューは、ココアパン、ほうれん草サラダ、コーンスープ、メンチカツです。

〈ココア〉

ココアの原料はチョコレートと同じく、カカオ豆です。カカオ豆を粉砕し、分離したカカオマスから脂肪分を除いたものがココアとして扱われています。ココアの主成分はカカオポリフェノールです。ポリフェノールには、強い抗酸化作用があり、血糖値の抑制や血流の促進のほかにも、ウオーミングアップ(準備体操)の効果を持続させる働きがあるという報告があります。運動前にココアを飲むことで、ウオーミングアップ後の足の関節の動き(平衡機能)や筋力を持続させ、筋力アップや筋力バランスを改善し、動きやすい身体状態を長時間持続することが可能であることも証明されています。ほかにも集中力や記憶力を高める効果や紫外線による肌ダメージを軽減する効果があります。(出典:日経WOMAN)

〈給食集会〉

昨日4時間目に給食集会がありました。校長先生のお話に続き、栄養士の岡部先生のお話がありました。

岡部先生のお話では、江戸時代の平均寿命が40歳代だった頃、「初代将軍の徳川家康が73歳まで生き、14代将軍の家茂(いえもち)が20歳で亡くなったのは食生活の違いがあったのかもしれません。」というお話をされました。

続いて給食委員会の人たちの楽しい劇がありました。キング&プリンセスのオーディションという設定で、朝ご飯をきちんと食べると「おなかの調子がよくなる」「生活のリズムが整う」「心も体も元気になる」ということを教えてくれました。

それから給食センターの皆さんへの感謝のメッセージを手渡ししました。

それから感想発表がありました。「栄養バランスに気をつけて食事したい」「柔らかいものばかり食べずに堅いものも食べて長生きしたい」「ダイエットを心がけたい」などの感想を発表してくれました。

〈福連木の子守唄風旋律を発表しよう〉

先週の金曜日に5年生が「福連木の子守唄風旋律作り」の授業をしました。今日の歌声タイムで、全校合唱の代わりに、5年生の作った旋律を全校のみんなに聴いてもらいました。

感想発表では、「はやいリズムを使っていてすごいと思いました。」「ゆっくりした雰囲気になっていました」「リコーダーが上手でした」などと発表してくれました。

福連木の子守唄はこれからもみんなで歌い継いでいきます。

1月19日

今日の給食のメニューは、手作りおにぎり、豚汁、紅白なます、サバ塩焼きです。

〈なます〉

人参と大根の橙色と白のコントラストが美しい紅白なますは、疲労回復にも効果があり、低カロリーで健康にも良い一品です。なますは、もとをたどれば古代中国で生肉や生魚を細かくして調味料を加えた料理を指す言葉でした。昔の日本では生魚と野菜を味付けしたものをなますと呼び、やがて野菜のみでお酢で味付けする現在の形になりました。紅白なますは、めでたい紅白の水引をイメージさせます。そうしたことから一家の平和を願うためにおせち料理の一品にも加えられています。(出典:郵便局のネットショップ)

〈myおにぎりの日〉

今週は給食週間です。給食センターの職員の方にお礼のメッセージを書いたり、給食集会があったりします。給食の始まりや給食週間の取り組みなどについての校内放送もありました。その取り組みの1つが今日の「myおにぎりの日」です。お家の人に教えてもらったりして自分でおにぎりを作って持ってきます。毎年趣向を凝らした「キャラおにぎり」などがあり、今日はどんなおにぎりが登場するのか楽しみです。そんな風に自分で作った物はおいしく感じますよね。また、作る人の手間や苦労も分かりますよね。

myおにぎりフォトギャラリー

本日、放射冷却もあってこの冬一番の冷え込みとなり、運動場にもめずらしく霜が降りました。

校区内には標高が高い地区もあり、車の車外温度計でみると-4℃でした。そんな中でも子供達は元気に登校し、朝から運動場で遊んでいます。たくましいですね。明日は二十四節気の一つ「大寒」です。

昼休みになると気温も上がり、楽しそうな子供達の声が響き渡っています。

1月18日

今日の給食のメニューは、にんじんパン、かき揚げうどん、りんごです。

〈うどん〉

2021年のうどん消費量都道府県別ランキングをみてみると1位:香川県、2位:栃木県、3位:青森県、4位:山形県、5位:愛知県と続きます。熊本県は16位となっていますが、九州では1位です。ちなみに九州の他の県はどうかと言いますと鹿児島県:34位、長崎県:36位、大分県:42位、福岡県:44位、佐賀県:45位、沖縄県:47位となっており、九州ではうどんはあまり食べられていないようです。ではラーメンはどうでしょうか。こちらも全国都道府県別ランキングでみると佐賀県:19位、宮崎県:23位、鹿児島県:33位、熊本県:37位、福岡県:38位、長崎県:41位、大分県:42位、沖縄県:43位となっており、全国的には低く、意外な結果ですね。(出典:47都道府県別ランキング)

今週は運営委員会がユニセフ募金と書き損じはがき集めをしています。みなさんご協力宜しくね。

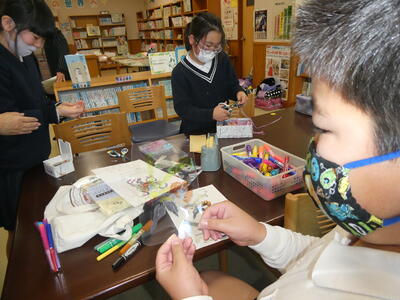

今日の午後は、高学年はクラブ活動をしました。3年生がクラブ見学に来ましたよ。

スポーツクラブ いっしょにドッジボールをしました。

質問タイム 「タグラグビーって何ですか?」「尻尾をつけた、簡単版ラグビーです。」

続いてゲームクラブ カードゲームをしたり人生ゲームをしたり。

手作りクラブ 工夫してそれぞれ楽しいものをつくっていますねえ

メダルかな?

「先生、これ、開くんですよ。」「おおー。こってるなー」

私は手編みで作りました。お兄ちゃん直伝だそうです。

友達ので写る

先生の好きな馬の絵を描いてプレゼント

どのクラブの見学も楽しかったですね。さて来年はどのクラブに入ろうかなあ~。

1月17日

今日の給食のメニューは、麦ご飯・筑前煮・切り干しサラダ・めざしです。

〈オリーブオイル〉

オリーブは、紀元前6000年以上(諸説有り)も昔から栽培が始まり、現在では世界に1000種以上あるとも言われています。そんなオリーブの果実から得られるオリーブオイルは食用に、また美容にと人々の生活の中で根付いてきた長い歴史のある油です。オリーブオイルの一成分である「オレオカンタール」は、風邪薬などに配合されている抗炎症薬の成分「イブプロフェン」と似た作用があると最近の研究で発表されました。昔から日本では、風邪やのどの痛み、おなかの痛みがあるときには「梅干を食べなさい。」と言われてきましたが、地中海地域では、「オリーブオイルを飲みなさい。」と言われていたそうです。また、オリーブオイルに含まれるオレイン酸は、悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールは減少させない働きがあるため、動脈硬化にともなう心筋梗塞・脳梗塞・高血圧など、生活習慣病の予防に役立つといわれています。皮膚を柔らかくする効果もあり、気になる角質のゴワツキ、乾燥による小じわなどを抑制・改善することができるため、美肌づくりにもうれしい効果が期待できます。さらに、オリーブオイルにはオレウロペインやオレオカンタールというポリフェノールも含まれています。特にオレウロペインは、抗酸化力が大変高く、血中コレステロールの酸化を防ぎ、動脈硬化などの血管系の疾患を予防すると言う研究結果も報告されています。そのほかにも、抗菌・抗ウイルス作用があり、体を病原菌から守ったり、体内の免疫組織を活発にすると言われています。(出典:Nippon Olive)

1月14日(金) 5年生音楽公開授業の未公開写真です。

校庭の梅の花も咲き誇っています。

5時間目に地震津波避難訓練がありました。

まず、地震発生の放送を聞いて机の下に隠れました。そのあと津波が発生したとの想定で、1次避難場所の運動場東側に集合しました。

それから2次避難場所の学校の裏山の貯水タンク近くの広場に移動して、お話を聞きました。

山道は急傾斜ですが、その分短い時間で高いところに移動できます。子供達は元気に駆け上がっていきました。先生たちも・・・・・。どの学年も真剣な態度で訓練に臨むことができました。今日は27年前に阪神淡路大震災が発生した日です。また、昨日はトンガ王国の火山の爆発による津波も発生しました。いつ災害が起こっても冷静・迅速に避難できるように訓練しておくことが大切ですね。

1月14日

今日の給食のメニューは、麦ごはん、ハンバーグ、けんちん汁、キャベツです。

〈ハンバーグ〉

ハンバーグの起源は18世紀頃のドイツ・ハンブルクにあり、名称もハンブルクの英語発音からハンバーグとなりました。 ドイツ、ハンブルグ地方から、アメリカに移民する船において、故郷のタルタルステーキが食べたい乗客の希望にそって、コックが野菜くずや乾燥肉を戻したものを固めて焼いたものが原型であるといわれています。(出典:世界語源辞典)

本日、天草教育研究所 音楽部門研修会がありました。5年生の音楽の授業を公開しました。

めあては、【「福連木の子守唄」風のオリジナルの子守唄を完成させ、交流しよう。】です。グループに分かれ、次の3つの条件で自分たちがイメージした曲調に会った旋律を作って発表し、感想を発表しあって交流しました。条件①:ドレミソラの5音音階を使う。条件②:ラで始まってラで終わる。条件③:3拍子になるようにする。どのグループも曲を完成させ、発表することができました。完成した旋律は、どのグループのものも守子の淋しくてつらい気持ちが表れており、悲しいけど優しい感じに仕上がりました。

なお、密を避ける為に先生方には、2階の音楽室の様子を1階のランチルームで2台のモニターによる参観をして頂きました。

ご指導・ご助言を頂きました熊本県立教育センター 原口 弥生 指導主事、ライブ配信をして頂いた天草市情報政策課 髙見 篤 様、ご参加頂きました先生方、音楽部門役員の先生方ありがとうございました。

1月13日

今日の給食のメニューは、かぼちゃパン、ちゃんぽん、オムレツソースがけ、みかんです。

〈みかん〉

みかんの白い筋の正式名称は 維管束(いかんそく)です。維管束は根や葉から水分や栄養分を実へと送り、実を大きくする役割があります。よく「みかんの白い筋は栄養があるから食べた方がいい」と耳にしますが、実際にどのような栄養があるのでしょうか?1つめは、ペクチンという食物繊維の一種を多く含んでいることです。ペクチンは下痢や便秘に効果があります。みかんの白い筋には、このペクチンが みかんの実の約4倍含まれていると言われています。2つめは、ヘスペリジンというビタミンPを多く含んでいることです。ビタミンPには「毛細血管を丈夫にする」「血行を良くする」「LDLコレステロールを減少させる」などの効果があると言われています。これらの効果によって高血圧を抑制したり、中性脂肪を減少させたりすることができますので、やはりみかんの白い筋は食べた方がよいようです。(出典:開運net)

1月12日

今日の給食のメニューは、ごはん、マーボ大根、アーモンドあえ、のりです。

〈アーモンド〉

アーモンドには1粒にたくさんの栄養素が含まれています。普段の食事だけでは補うことが難しいビタミン類や、不飽和脂肪酸など良質な栄養の宝庫です。たとえば、ビタミンEは30gあたり8.6㎎も含まれています。このビタミンEは「抗酸化作用」を持っており、シミやシワなどの老化対策におすすめの栄養素です。特にアーモンドに含まれるビタミンEは「α‐トコフェロール」という天然型で、サプリメントに使われる合成型の2倍もの吸収力があります。また、アーモンドに多く含まれる不飽和脂肪酸には、悪玉コレステロールの低減させる「オレイン酸」や、血圧を下げる「リノール酸」があります。食物繊維も豊富で、その量はごぼうの約2倍です。さらに皮膚や髪、爪、粘膜などを健やかに保つ効果がある「ビタミンB2」も多く含んでいます。(出典:ふるさと納税DISCOVERY)

1月11日

今日の給食のメニューは、ミルクパン、ぐぞうに、りんごサラダ、きびなごフライです。

〈お雑煮〉

お雑煮の発祥は公家文化に由来すると言われています。餅つきをした後に餅を丸めて食べていたことから、元々は丸餅が主流でした。当時のお雑煮は公家が食べる高級料理で、みそ仕立てでした。これが関西のお雑煮の元となります。室町時代に入ると、このお雑煮を武家も食べるようになりました。武家では宴席料理の一つとして扱われ、他の惣菜とともに食べる汁物として広まっていきます。お正月に食べられるようになったのは江戸時代のことです。庶民が食べるようになったのもこの頃です。当時は年貢制度ができ、年貢として納めるための米作りが広まった時期でもありました。このことで、餅の原料となる餅米も全国的に作られるようになったと言われています。当時、餅は供え物などとして利用される特別な存在でした。お雑煮がお正月に食べられる料理となったのはこれが理由です。おめでたい料理であるお雑煮(餅)を庶民が食べられるのは、お正月のめでたい時期のみだったからです。お雑煮の餅の形は、主に西日本では丸餅が、東日本では四角い切り餅が使用されます。この形の分かれ目は関ケ原なのだそうです。もともとは公家文化の中で丸餅を使用していましたが、江戸時代には東日本で切り餅が主流となっていきます。その理由は、当時は武士の人数が増えたため、餅を大勢で分けなければならなかったことにあります。また「敵をのす」(=倒す)との語呂合わせで縁起を担ぎ、餅を伸ばして「のしもち」にしたといいます。平たく伸ばした餅を切り分けて食べることで、効率的にたくさんの餅を作ったのです。このようにして江戸時代に切り餅が広まりましたが、この文化は関ヶ原を越えることはなく、西日本には切り餅が伝わらなかったようです。(出典:トクバイニュース)

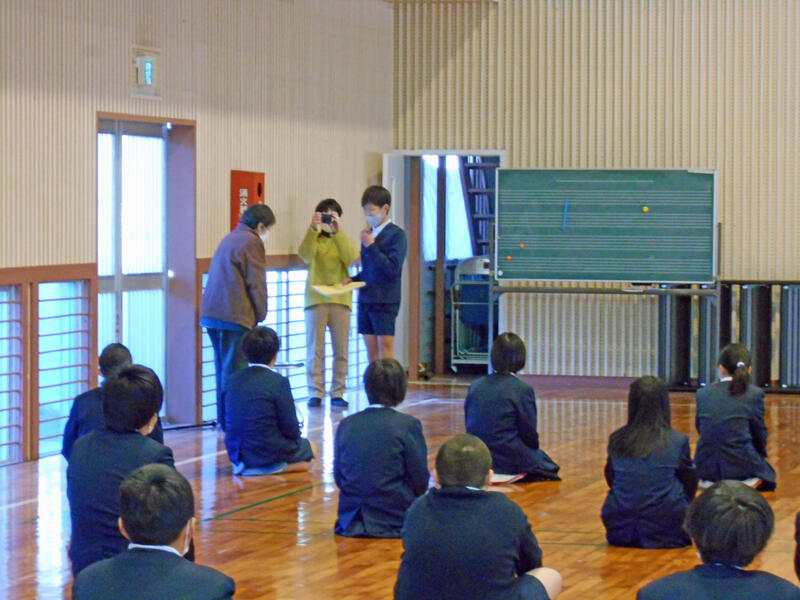

〈1月10日 熊日学童スケッチ展の表彰がありました〉

名前を呼ばれて大きな声で「はいっ!」と返事をすることができました。個人賞のほかに優秀学校賞の表彰もありました。

いよいよ今日から3学期!全員登校できてうれしいです。気持ちを新たに頑張っていきましょう。

今年は寅年!5年生と6年生が寅年ですねえ。

始業式 3学期は勉強も生活も行事も頑張りましょう。姿勢もよくして、体も動かそう。

ほーら、こんなに姿勢よく聞いています。すばらしい。

地区児童会 冬休み中も安全に過ごせましたか?

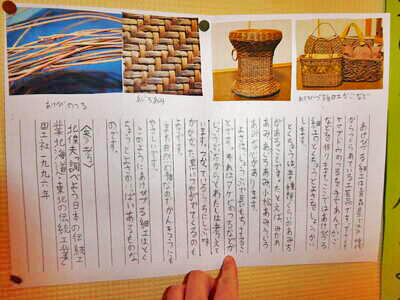

4年生 2学期に国語で伝統芸能の良さを伝える文章を書きました

1月8日

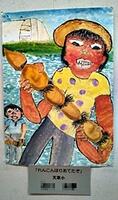

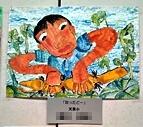

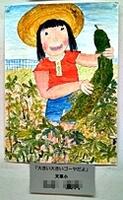

〈熊日学童スケッチ展〉

第75回熊日学童スケッチ展の作品展が1月5日(水)~10日(月・祝)まで熊本県立美術館分館で開催され、奨励賞以上の369点が展示されており、入場は無料です。10日には熊日本社で特別賞と学校賞の表彰式が行われます。

おかげさまで天草小は4年連続優秀学校賞受賞となりました。ご指導頂いた元天草小学校校長塚原先生や描画ボランティアの伊野博子先生ありがとうございました。

1月5日

〈七草粥〉

「七草粥」とは、1月7日の人日(じんじつ)の節句の行事食です。人日とは文字通り「人の日」という意味で、古代中国では元日はトリ、2日はイヌ、3日はイノシシ、4日はヒツジ、5日はウシ、6日はウマ、7日は人の日としてそれぞれの占いをし、8日に穀を占って新年の運勢を見ていたそうです。7日の朝に「春の七草」が入ったお粥を食べると、1年間を無病息災で過ごせるとされています。これが奈良時代の日本に伝わり、年初に若菜を摘んで食べて生命力をいただく「若菜摘み」、7種類の穀物でお粥を作る「七種粥」の風習と結びつき、現在の七草粥の形になっていったとされています。春の七草は、歌でおなじみ「せり・なずな・ごぎょう(おぎょう)・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ」の7種。お正月の暴飲暴食で疲れた胃腸を労り、冬に不足しがちなビタミンも補える、理にかなったお粥です。

〈春の七草〉

■せり:水辺の山菜で香りがよく、食欲増進に

■なずな:別称はペンペン草。江戸時代にはポピュラーな食材

■ごぎょう(おぎょう):別称は母子草。草餅の元祖。風邪予防に使われた

■はこべら:目によいビタミンAが豊富で、腹痛の薬にもなった

■ほとけのざ:別称はタビラコ。タンポポに似ていて、食物繊維が豊富

■すずな:カブのこと。ビタミンが豊富

■すずしろ:ダイコンのこと。消化を助け、風邪の予防にも

(出典:イエモネ HP)

〈6年生が新年の絵手紙とメッセージを作ってくれました〉

職員玄関

児童玄関

おかげでどちらの玄関も華やかになり、児童のみなさんのお迎えの準備が整いました。

6年生のみなさんありがとう(*'▽'*)

西平椿公園

3月4日(金)に予定されているお別れ遠足の下見に4人の先生が行きました。大江地区振興会の嶋田さん、青木さんにも来て頂いて、いろいろなアイデアやアドバイスを頂きました。

このような山道を抜けていくと、急に視界が開け、水平線が見えてきました。西平椿公園に到着です。

大ヶ瀬・小ヶ瀬も見えています。お立ち台?もあります。

石垣や大きな岩もいっぱいです。

遊歩道や広場も整備されています。ウォークラリーやボール遊び、鬼ごっこも楽しめそうです。

出ました。ラピュタの木として有名なアコウの木です。大きな岩にぎっしり根を張っています。テレビCMでMICAさんがこの木のそばで歌っておられますね。また、森山直太朗さんもこの場所で歌っておられます。(その動画がyoutubeで見られますよ。)

公園の下は、天草海中公園です。展望所からは天草灘の絶景を観ることができます。水辺線を眺めているとゆったりした気持ちになりますよ。

椿公園から海岸に下りてみるのも楽しそうです。

案内板などもしっかり整備されているので迷子になる心配もありません。

もちろん椿公園ですから、いろんな椿が植えられています。今からが見頃です。椿公園には、まだまだ紹介しきれない見所がたくさんあります。家族で1日過ごせるくらいです。3月の遠足が楽しみですね。嶋田さん、青木さん今日はご案内ありがとうございました。遠足当日もよろしくお願いします。

1月2日

天草町はイルミネーションの花盛りです!

下田温泉足湯

高浜白鶴浜

大江教会・ロザリオ館

イルミネーションツアーに出かけられてはいかがでしょう。