学校生活

4月1日

1・2年生が育てたチューリップが今、見事な花を咲かせています。

入学式までもってくれれば良いんですが

今日から令和4年度、みなさん学年が1つ上がりましたね。今日は新6年生の女の子たちが学校に遊びに来てくれました。遊ぶだけでなく、お手伝いもしてくれました。そして、例によってカメラでいろんな写真を撮ってくれました。この人たちのグループ名は「亀カメCLUB(かめかめくらぶ)」です。(私が勝手に名付けました(^▽^))どっかで聞いたような響きですが、気にしないでください。

その人たちが撮った写真がこれ

理科大好きな人たちで、6年生の理科で学習する光合成の勉強のためのジャガイモ畑の「草引き」をしてくれたようです。いつもありがとう。

余談ですが「草引き」は関西地方の方言で、全国的には「草むしり」・「草抜き」・「草取り」などが一般的だそうです。

3月31日

春の校庭 花いっぱい はっとするほど美しい (頭韻・脚韻を踏んでみました!)

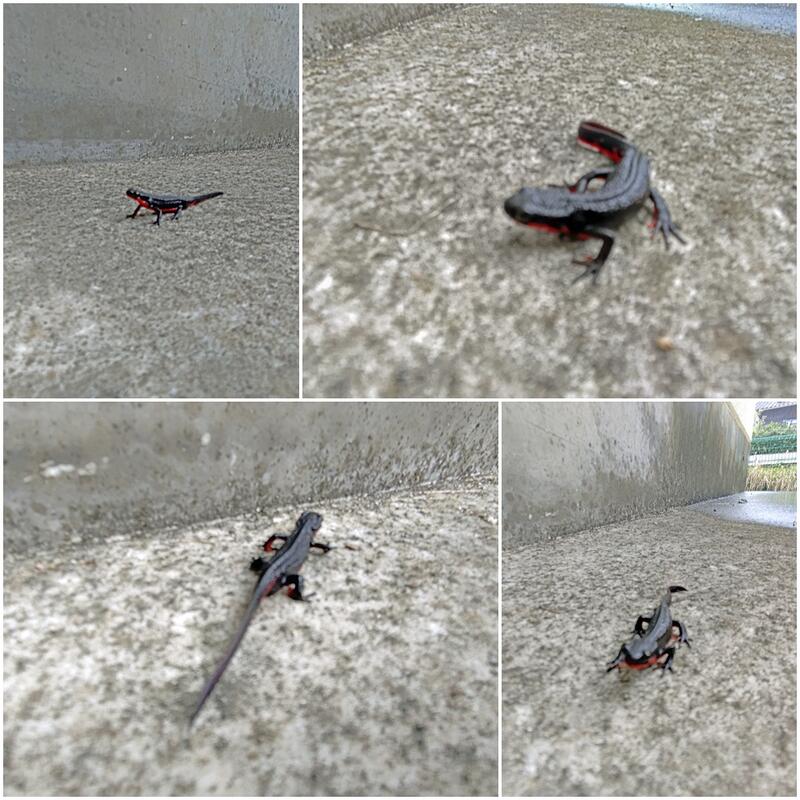

今日は令和3年度の最終日。学校には来校者も少なく閑散としていますが、珍しい訪問者がありましたので紹介します。ジャジャ~~~ン。

そうです。イモリくん(さん?)です。淋しくなって川から上がってきたのでしょうか?それとも年度末のご挨拶に来たのでしょうか?至近距離から写真を撮っても堂々としていました。

さて、令和3年度も今日で終わりです。

明日から始まる令和4年度が、すべての人にとってよい1年となりますように(^∧^)

3月30日

登り棒完成間近です

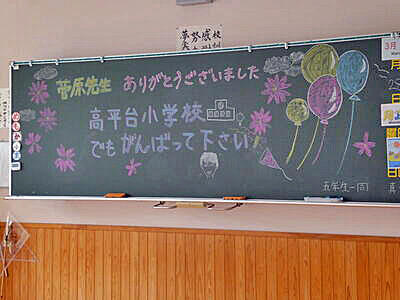

退任式の日

先生方とのお別れ

こどもたちとのお別れ

出逢えば別れは必ずやってきます。それは仕方の無いことです。そして「逢っている時間が大切だったんだ。」ということを別れるときになって気付きます。

先生方、いつまでもお元気で!またどこかでお目にかかれる日を楽しみにしています。

3月29日

昨日、運動場東側の登り棒の撤去工事がありました。ということは‥‥

そうです。4月からは新しい登り棒に変わるのです。楽しみ~

今日は更に工事が進んで支柱が立ちました。

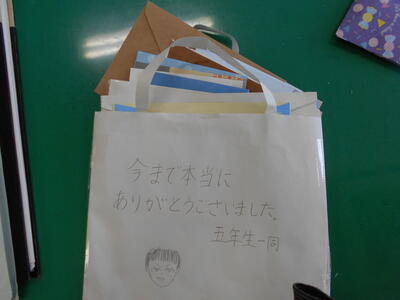

退任式で5年生がお手紙を書いてくれました。じっくり読みますね。

こんなプレゼントをくれた人も。

ありがとう。何かにさげて使います。

3月28日

今日は退任式でした。

地域の方々、保護者のみなさま、子どもたち、今までありがとうございました。天草小学校でたーーーくさん思い出ができました。4人の先生達は天草小学校を離れますが、いつまでも子どもたちのことを応援しています。

3月26日

春休み2日目。みんな楽しく過ごしていますか。昨日は風雨がひどかったですね。でもがんばって桜は持ちこたえています。今日は福連木の桜を紹介します。とてもきれいに咲き誇っています。

3月25日

春休み一日目。児童のみなさん、元気ですか。昨日は感動的な卒業式でしたね。

春休みのうちに、絵の具道具や習字道具、クーピー、クレパス、筆箱の中身などなど、点検しておきましょう。

さて今日は紹介しきれていなかった分を載せます。

〈6年生 「みんなの家」のみなさんへお礼〉

一学期に交流した大江の福祉施設「みんなの家」のみなさんへ、タペストリーを作って持って行きました。フェルトの花をひとつひとつぬいました。その他にもタブレットで動画を作ったりもしていました。

〈1,2年生合同体育〉

最後の記念写真だぞ!

2ねんせいだけ

1ねんせいだけ

お茶目な子どもたちでした。

3月24日

今日は卒業式 下の写真は卒業式前の朝の様子です。

卒業式直前まで6年生は練習していました。その様子から「絶対素晴らしい卒業式になる」という確信が持てました。

先生達はいつまでもみんなの応援団です。それは卒業してもかわりません。

中学校でもがんばってください (^.^)/~~~

3月23日

今日の給食のメニューは、きびごはん、ちくわカレー煮、アーモンド和え、相性汁です。

〈アーモンド和え〉

アーモンド和えは、茹でたキャベツ、ほうれん草、もやしなどの野菜を2,3㎝に切って 調味料で和え、アーモンドをふってよく混ぜたものです。香りもよく、パンにもご飯にも合う野菜料理です。アーモンドには脂肪の酸化を抑えるビタミンEやコレステロールを下げる作用を持つ一価不飽和脂肪酸が含まれています。また、抗酸化作用を持つポリフェノールは、ほうれん草とアーモンド両方に含まれていて、悪玉コレステロールであるLDLの酸化を抑制します。

(出典:薬樹)

今日は修了式でした。各学年代表児童の今年度頑張ったことの発表がありました。

みんなそれぞれ漢字や計算、整理整頓、あいさつ、繩跳びなど目標を決めてよく頑張り、力が伸ばせた1年間ではなかったでしょうか。

修了式が済んでから、読書や漢字計算大会の表彰もありました。

こちらでもみんなの頑張りがよく分かりました。読書活動については、学年によって読む本のページ数が違うので冊数だけでは読書量は測れませんが、最も多く読んだ人は、2年生の男子で541冊でした。昨年度の読書の平均冊数は一人180冊を超えていたと思いますが、おそらく今年度も同じくらいは、いっているかと思います。平均すると2日で1冊のペースということになりますね。

ちなみに、今年度の卒業生で6年間で読んだ本の冊数のチャンピオンは924冊、2位は759冊、3位は693冊でした。本は心の栄養と言われますが、心も体も大きく成長して、明日6年生12名は卒業します。

3月22日

今日の給食のメニューは、ミルクパン、野菜とベーコンのスープ煮、つくね、キャロットスチームケーキです。

〈ハムとベーコンの違い〉

ハムを作る主な部位はもも肉です。もも肉で作られたハムはボンレスハム、骨付きハムに分類されます。その他、ロース肉はロースハムに、肩肉はショルダーハムに、バラ肉はベリーハムに加工・分類されます。製造工程では、塩漬けし、熟成させた後にケーシング(型に詰める)したり、糸で巻いたりしてから更に薫製させます。仕上げにスチームで蒸したり、ボイルして作成されます。ハムは加熱食肉製品です。一方ベーコンを作る主な部位はバラ肉です。その他、ロース肉ではロースベーコン、肩肉ではショルダーベーコンとなります。製造は裸肉の塊を塩漬けして熟成し、低温で薫製にします。仕上げにボイルや、スチーム加工等を行わず、薫製で終わるものをベーコンと呼んでいます。ベーコンは保存食品です。(出典:TABI LABO)

ありゃりゃ!5年生が本当にちっちゃくなっちゃいました。

〈5年生 電気を通すとどうなるの実験!〉

みなさん「電気パン」って知っていますか?ステンレスの板に電流を流して作る蒸しパンのことです。

1リットル牛乳パックをステンレスの板の高さに切って、ステンレス板を両端にセットします。ホットケーキミックスを混ぜて流し込みます。子ども達はチョコチップ入りがお好みだそうで、チョコチップを入れています。

そしてステンレス板に、わに口クリップをくっつけて、コンセントをつなぎます。

最初はパックの半分のところだったのに、コンセントをつないで数分で、あっという間に膨らんできました。

ほら。大盛り上がり。

じー。まだかなー。

「蒸しパンのいい匂いがしてきた!」「えーおれ、鼻づまりだからわからん。」

湯気がなくなったら、火が通った証拠!

どれどれ~

じゃん。

早速食べるぞー 「おいしい」「ちゃんと火が通っています」

次は焼いてみた。

〈春見つけ〉

児童玄関のおたまじゃくし

めだか

天草小桜の開花宣言!

小川のせせらぎ

〈4年生外国語〉

今日のめあて「学習したことを使ってゲームをしよう」

さて、明日は修了式です。一年間のまとめの日です。キリッと気持ちを引き締めて式に臨みましょう。白靴下とブレザー着用です。では、また明日。

3月18日

今日の給食のメニューは、キムチご飯、鶏味噌マヨネーズ焼き、吸い物、ミニトマトです。

〈みそ〉

みそは、大豆を蒸すか煮るかして、麴と食塩を加えて、発酵、熟成させた調味料で、原料の麹(こうじ)の種類によって、「米みそ」「麦みそ」「豆みそ」に分けられます。さらに、これらをブレンドした「調合みそ」があります。「米みそ」は米麴(こめこうじ)、「麦みそ」は麦麴(むぎこうじ)、「豆みそ」は豆麴(まめこうじ)を使って造られます。麴菌など、微生物の働き方は気候風土、水質、蔵の環境によっても異なるため、同じ原料を使ったとしても、色や味に違いが出ます。日本全国には様々なみそがあり、その数は千数百種類にものぼるともいわれています。(出典:イチビキ)

今日は卒業式予行でした。御世話になった6年生を立派な卒業式で送り出すためみんな集中して取り組みました。

児童玄関には椿公園遠足でスケッチした椿の絵が展示されています。

卒業式に向け、着々と準備進行中(゚◇゚)

〈5年生 学力検査対策テスト〉6年生になってすぐ学力検査があるので、今のうちに連日頑張り中!

3月17日

今日の給食のメニューは、ハニートースト、甘夏サラダ、ラビオリスープです。

〈甘夏〉

甘夏は大分県の果樹園で突然変異によりうまれた柑橘類で、春から初夏にかけて旬を迎える果物です。果樹園の持ち主である川野豊氏によって栽培されたため「川野夏橙(カワノナツダイダイ)」が正式な呼び方です。柑橘類の中でも甘みが強く、夏に収穫時期を迎えることから、甘夏柑や夏ミカンなどとも呼ばれています。さわやかな香りとさっぱりした味わいが印象的で、肉や魚との相性もよく、さまざまな食べ方が楽しめます。(出典:BOTANICA)

〈卒業式練習〉

今週から卒業式全体練習が始まりました。気持ちのこもった卒業式にするために頑張っています。姿勢もよく立派な態度で臨んでいます。

明日金曜日は予行練習です。

〈6年生に向けてのメッセージ〉

掲示メッセージに飾りを貼るのを、5年生有志が手伝ってくれました

〈校庭の花たち〉

1年生のチューリップ

プランターの花

最近は職員室前のプランターのパンジーたちもとてもきれいに咲いていますよ。吉田先生がきれいに咲かせてくれました。1年生のチューリップもプランターのパンジーも、卒業式を華やかに飾ってくれることでしょう。

〈3,4年生合同最後の体育〉

最後に記念写真だ!3年生

4年生だ!

3,4年生みんな!

〈表彰〉

熊日学童スケッチ展

文集あまくさ

3月16日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、麻婆豆腐、さっぱりサラダ、茎わかめ佃煮です。

〈麻婆豆腐〉

中国で人気を集めた麻婆豆腐を日本で広めたのは、“中華の鉄人”として知られる陳建一氏の父・陳建民氏と言われています。そもそも本場の麻婆豆腐はとても辛い料理です。1952年に来日して、東京に店を構えた建民氏ですが、本場と同じ味付けでは受け入れられないと考え、最初は日本人の口に合うように辛さを控えめにして提供したといいます。その味は、辛さのなかにまろやかさがありながら、どこか甘みも感じられるもの。この味が一度食べたらクセになると評判を呼び、次第に親しまれるようになりました。さらに、テレビでも取り上げられるようになると、その知名度や味は瞬く間に世間に広がることになりました。こうして麻婆豆腐は、日本中の家庭で愛される料理となったのです。(出典:横浜中華街をもっと知ろう)

〈毎日恒例5年生カメラマンによります昼休み特集〉

1年生教室の前のあこうの木 なんだかきれいだったから撮ったそうです

これなーんだ? さるのこしかけ!

だくまだぞぉ~。なぜか赤くなった。

春みーつけ!芽がでているよ。

たしかに春は来ています!

なんだなんだ? あ、あれのことだな。本日のじゃがいいもの数ですな。一回で、できなかったので2枚撮ったそうです。

手乗り5年生

こちらは家で筆箱を作ったと見せてくれました。1学期に家庭科で手縫いをして、それを生かしながら、ボタンをつけたり側面を縫ったりしています。まさしく天草小の教育目標にある「学んだことを生活に生かす力」ですね。

3月15日

今日の給食のメニューは、にんじんパン、かき揚げうどん、ネーブルです。

〈かき揚げ〉

かき揚げは、かき混ぜて揚げる様子からその名前がついた天ぷらの一種です。味付けをしてご飯の上にのせたり、うどんやそばにのせたりして食べるのが一般的ですが、そのまま食べる場合は、天つゆや塩で食べることが多いようです。野菜や魚介類が主に具として使われますが、なかにはもずくや紅ショウガといった少し変わったかき揚げもあります。(出典:ニコニコ大百科)

〈3月3日に行われた授業参観〉

感染対策を考慮して実施しました。

3月14日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、ご汁、五目卵焼き、梅酢和えです。

〈呉汁〉

呉汁(ごじる)は日本各地に伝わる郷土料理です。呉汁の呉とは大豆を水に浸し、すりつぶしたものです。その呉をみそ汁に入れたものを「呉汁」といいます。秋に収穫された大豆が出回る秋から冬が旬です。大豆といろいろな野菜の入った呉汁は、栄養価の高い料理です。(出典:郷土料理ものがたり)

今日は朝から雨でした。気温もずいぶん高いですね。この前まで寒かったのになあ。先週の学校の出来事をご紹介。

〈児童会総会〉

各委員会から3学期の活動報告がありました。

放送委員会

給食委員会

保健環境委員会

図書委員会

体育委員会

運営委員会

6年生の皆さん、1年間委員長・副委員長として委員会の仕事をよく頑張ってくれました。どうもありがとう。

新委員長紹介 6年生から引き継いでこれから頑張ります。

感想発表

校長先生から、5,6年生にねぎらいとはげまし

〈全校遊び しっぽ取り〉

〈昼休み〉毎度5年生カメラマンの作品です。

「おーい、こっち見てくれよ。カメの脱皮完了だっぴ。」

鉄棒の上に乗ることもできるんだよーん。すごいでしょ。

川をのぞくとカワムツも元気に泳いでいます。エビも撮ろうと思ったけどすぐ逃げられるそうです。

こっちはちょっと変わった模様の魚です。なんていう名前なんでしょう?あまり動かず、しゅっと潜っていくように泳ぐのだそうです。ハゼの仲間の「ドンコ」でしょうか?ハゼもたくさんの種類がいて、特定が難しいですね。

なんの数字?

正解はこれ!ジャガイモの芽の数でした。

また明日

3月11日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、チキンときのこのカレー、香味漬け、ゆで卵です。

〈ゆで卵〉

ゆで卵は生卵と比べてほとんど栄養素は変わりません。わずかに起きている変化としてはビタミンAやDなどは多少減少し、ビオチンが微量に増加している程度です。ビオチンは、ビタミンB群のひとつで、エネルギー代謝に関与していたり、炎症を抑える働きが期待できる栄養素です。熱や酸に強いのも特徴のひとつです。実は、このビオチンを阻害する働きのある「アビジン」という成分が生の卵白に含まれています。アビジンは加熱することで働かなくなるので、茹で卵にして食べれば、よりビオチンを効率よく摂取することにつながります。茹で卵だけではなく、目玉焼きにも同様のことがいえます。(出典:トクバイニュース)

〈3年生社会科見学旅行〉

歴史民俗資料館に行きました。昔の道具を見学するぞ!ピース!

「もしもし?あれ?誰も電話に出んわ」

あ、あれ見てみて

「お食事中、ちょいとおじゃましまーす。」

説明を聞きます

「あ!先生!馬ですよ、馬!」

これは何に使うんだろう?今はコンセントにつないで使いますね。

説明をしてくれてありがとうございました。

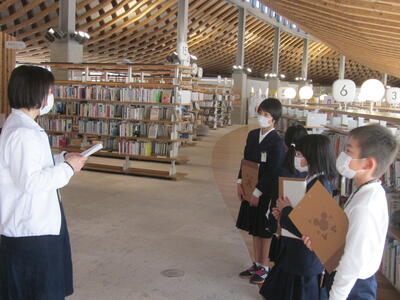

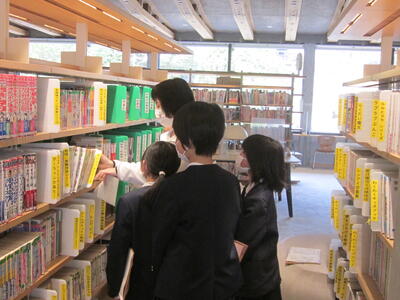

さて、次は、ここらすの中にある天草市立中央図書館に向かいました。

検索したり貸し出ししたり、タッチパネルで自分でできますよ。

教えてくれてありがとうございました。3年生はたくさん読書するので、きっと楽しかったことでしょう。ちなみに最近改装されて、大人もゆっくり楽しく読書をすることができる図書館ですよ。

さて、お次は?

弁当タイムだ!ウキウキ!

ちなみに、学校では給食は久しぶりのカレーでした。3年生によると、カレーが食べられないのもおしいけど、出かけて食べる弁当は最高だからまあいいか、だって。

さて、最後は~?

スーパーマーケット見学です!お店の人が親切にいろいろ教えてくれました。

バナナ、お買い得!

こちら、何と、マイナ25度の冷凍庫なんだって!ひょえー!凍る!

倉庫も見せてもらったぞ

おうちの人からのおつかいで、商品をひとつ選びます。

レジにピッとして

「買い物できたかい?」先生点検中。

見学させてもらってたくさん教えてくれてありがとうございました。

楽しい見学旅行でした。よかったね!

3月10日

今日の給食のメニューは、黒パン、マカロニクリーム煮、スパイシーサラダ、青リンゴゼリーです。

香辛料(スパイス)

香辛料とは食品の調理のために用いる芳香性と刺激性を持った植物のことです。語源はラテン語のSpicesです。香辛料の多くは、熱帯植物の種子、花、葉、樹皮等いろいろな部分が利用され、ヨーロッパその他の地域で古くから珍重されてきました。我が国では中国大陸の文化とともに渡来した香辛料が多く、明治維新後、西洋文化と共に西洋の香辛料が続々と入って来ましたが、一般家庭への普及は第2次世界大戦以降です。近年は食生活の洋風化と食品の多様化の進展により、香辛料の役割は非常に大きくなり、香辛料そのものの特性を活用した商品開発も活発に行われています。香辛料の種類は100以上と言われ、食欲増進、疲労回復、消化吸収促進、強壮、殺菌など人の健康維持に非常に役立っています。(出典:全日本スパイス協会)

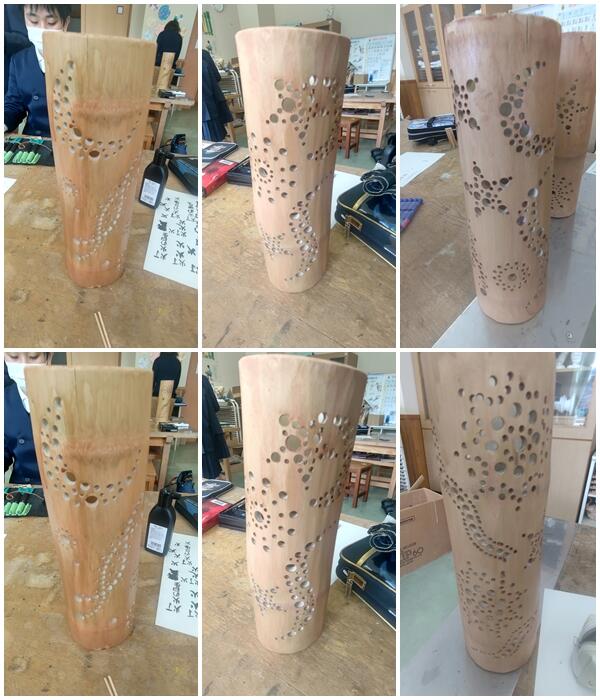

6年卒業制作「竹灯り」完成!

伊野修一先生の指導を受け、6年生の「竹灯り」が完成しました。最後は柿渋を塗り、銘を書いた木札を作りました。

早くLEDライトを入れ点灯させてみたいですね。こんなに素晴らしい作品ができたのも伊野先生のおかげです。

3月9日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、フワフワすり身焼き、かぼす和え、そうめん汁です。

〈すり身〉

日本では、全国各地にすり身を利用した練り物があります。

”じゃこ天”は愛媛県の南予地域の特産品です。愛媛県は新鮮なじゃこ(小魚)がよくとれるため、その小魚をすり身にして油で揚げたじゃこ天が有名です。高知県といえば”カツオ”が有名ですが、海に面し新鮮なお魚が豊富にとれるため練り物も豊富です。こちらには、角天(かくてん)と呼ばれる四角い形の練り物があります。「がんす」は、広島県の呉市広町で生まれた練り物で、広島県ではよく食べられています。すり身にパン粉をつけてから揚げるという製法でつくられていて、パン粉が付いているのでサクサクの食感を楽しむことができます。「黒はんぺん」は静岡地方に伝わる伝統的なはんぺんです。新鮮な鰯を骨や魚なども一緒にミンチにして作られます。鰯の風味をそのまま味わえ、魚を丸ごと使っているので、魚の栄養もしっかりと手軽に取ることができます。(出典:トクバイニュース)

〈昼休み〉

〈3年生研究授業〉

道徳の研究授業がありました。「しつれいおばさん」を読んで、礼儀について考えました。

よく考えていて、たくさん発表していました。話を聞きながら「あ、分かりました!」と、考えたことを発表していました。とても意欲的な子どもたちでした。

3月8日

今日の給食のメニューは、丸パン、ちゃんぽん、りんごサラダ、チーズキッスです。

〈ちゃんぽん〉

長崎の名物料理ちゃんぽんは、明治30年代に長崎の中華料理店「四海樓」の陳平順(ちんへいじゅん)氏により考案されたものといわれています。麺は長崎特有のちゃんぽん玉という中華麺が用いられます。具はイカ、エビ、かまぼこ、豚肉、もやし、ニンジン、キクラゲ、ネギ、タケノコ、キャベツなどで、適当な大きさに切った具をラードで炒め、豚骨でとったスープと堅めにゆでたちゃんぽん玉を入れ、塩、こしょう、砂糖などで調味します。(出典:日本大百科全書)

るるるるーるる♪るるるるーるる♪るるるーるーるるーるー♪ 今月の歌「春の風」より

5年生が植えたジャガイモの芽がでましたよー。ほらほら。6年生になって理科の実験で使います。

川のせせらぎ

今日のカメ

ここで一句「ホーホーケキョ 昼間ぬくぬく かめ脱皮」

今日の5年生

〈5年生研究授業〉

国語「大造じいさんとガン」大造じいさんはなぜ残雪を撃たなかったのかを考えました。物語の山場です。しっかり考えて、よく手を挙げていました。残雪のどんな姿に大造じいさんの気持ちがどう変わったかをみんなで探りました。

3月7日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、ごまネーズサラダ、めざし、かぼちゃ味噌汁です。

〈ごま〉

抗酸化作用を持つ成分が豊富に含まれているゴマですが、実はそのまま食べても栄養成分がほとんど吸収できないそうです。それは、ゴマは外皮が硬く、粒のまま体内に入っても消化されることなく、体外へ排出されてしまうからです。粒が小さいので歯で噛み砕くことも困難です。そのため、食べた量に比べて栄養の吸収効率が悪くなってしまうのです。ゴマの健康効果を最大限高めるためには、外皮を壊した状態、つまり、すりゴマの状態で食べた方が良いそうです。ただし、すりゴマは酸化しやすいので、食べる直前に擂る(する)のがベストです。(出典:Weather News)

〈昼休み〉

5年生がまたまたなんだか楽しいことをやっています。

魔法のじゅうたんにのっているんだよーん。

葉っぱの上でお昼寝だよーん。こびとになっちゃった。

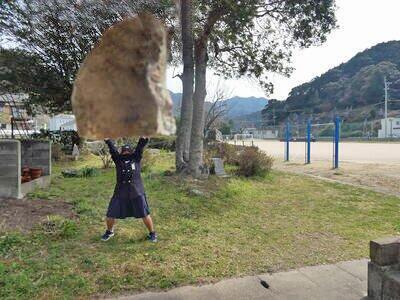

小さくても力は強いぞー!岩も持ち上げるぞー!

〈遠足の続き〉

行く途中に、バスの中から菜の花が見えました。以前大江の子ども達が植えた菜の花です。きれいに咲いていますね。春だなあ。

お万が池の横を通って、椿公園までぐるぐる上っていきます。沿道にやぶ椿が見えました。

現地到着!

広場に移動

あっ!見てみて!

じゃじゃーん!

とにかくいっぱい遠足フォトギャラリー