校内研修・ICT活用

ICT活用・校内研修

授業公開~校内研修~

授業公開~校内研修~

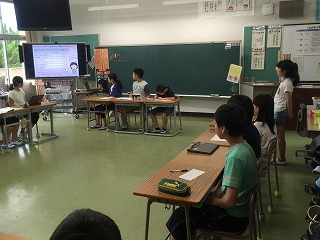

本年度最初の校内研修における授業公開が行われました。長年高森町の研究に携わっていただいている鹿児島大学の山本先生をお招きしての研究授業で、教職2年目の河津先生が授業を行いました。教科は社会。資料を関連付けながら考えるためにタブレット端末の持ち帰りを行うなどの実践を見せていただきました。さすが!と思わせる本校6年生の授業でした。

本年度最初の校内研修における授業公開が行われました。長年高森町の研究に携わっていただいている鹿児島大学の山本先生をお招きしての研究授業で、教職2年目の河津先生が授業を行いました。教科は社会。資料を関連付けながら考えるためにタブレット端末の持ち帰りを行うなどの実践を見せていただきました。さすが!と思わせる本校6年生の授業でした。

いろいろな視点から

いろいろな視点から

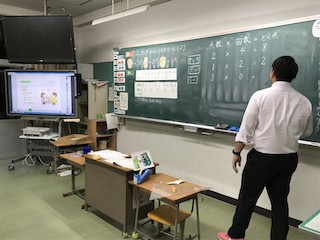

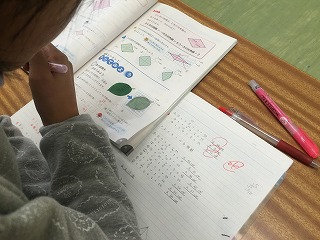

本日の4年生の習字の授業です。習字の指導はなかなか難しく、特に3・4年生は筆の持ち方から書く姿勢まであらゆることを学ばなければなりません。しかし、本校では教師用デジタル教科書が設置されており、どの教員も同じような指導ができる環境が整っています。子供達の教育の機会均等、教育の質の維持・向上に大きく貢献している本校のICTを活用した授業です。

本日の4年生の習字の授業です。習字の指導はなかなか難しく、特に3・4年生は筆の持ち方から書く姿勢まであらゆることを学ばなければなりません。しかし、本校では教師用デジタル教科書が設置されており、どの教員も同じような指導ができる環境が整っています。子供達の教育の機会均等、教育の質の維持・向上に大きく貢献している本校のICTを活用した授業です。

理科!一人一人の学びを!

理科!一人一人の学びを!

本日4年2組の理科の授業の様子です。一人一人の課題に対して丁寧に指導されている北先生の姿がありました。時には大きな声で叱咤激励されるときもありますが、この時はとても優しい声で、一つ一つを指し示しながら指導されていました。子供たちも必死に考え、これまで測定してきた気温をグラフで表現していました。日常の学びを支える丁寧な指導を目の当たりにし、勉強になりました。

本日4年2組の理科の授業の様子です。一人一人の課題に対して丁寧に指導されている北先生の姿がありました。時には大きな声で叱咤激励されるときもありますが、この時はとても優しい声で、一つ一つを指し示しながら指導されていました。子供たちも必死に考え、これまで測定してきた気温をグラフで表現していました。日常の学びを支える丁寧な指導を目の当たりにし、勉強になりました。

授業を見に行きました②

授業を見に行きました②

2年生に引き続き伺った4年生の教室です。今年来られた桐原先生が電子黒板を活用して、社会科の授業をされていました。4年生は地域学習が中心で、本校でも副読本を活用しています。しかし、この副読本にはデジタル教科書がありません。そこで、実物投影機を活用し、画面保存でパシャ!そこにアンダーラインを引いたりしながら理解を図ります。工夫次第で活用は無限に広がります。

2年生に引き続き伺った4年生の教室です。今年来られた桐原先生が電子黒板を活用して、社会科の授業をされていました。4年生は地域学習が中心で、本校でも副読本を活用しています。しかし、この副読本にはデジタル教科書がありません。そこで、実物投影機を活用し、画面保存でパシャ!そこにアンダーラインを引いたりしながら理解を図ります。工夫次第で活用は無限に広がります。

授業を見に行きました!

授業を見に行きました!

研究担当としての昨年度の反省点の一つ。それは、多くの先生方の授業をなかなか見ることができなかったことです。そこで、今年は自分の空き時間(理科等の専科の先生の授業時間)を利用して、授業を見て回ることにしました。本日伺ったのは2年生の教室。ちょうど生活科の授業が行われていました。野菜の苗をじっくりと眺め、真剣に記録する子どもたち。やはり大切な実物。改めて実物の持つ力を感じました。

研究担当としての昨年度の反省点の一つ。それは、多くの先生方の授業をなかなか見ることができなかったことです。そこで、今年は自分の空き時間(理科等の専科の先生の授業時間)を利用して、授業を見て回ることにしました。本日伺ったのは2年生の教室。ちょうど生活科の授業が行われていました。野菜の苗をじっくりと眺め、真剣に記録する子どもたち。やはり大切な実物。改めて実物の持つ力を感じました。 歴史から学ぶ!

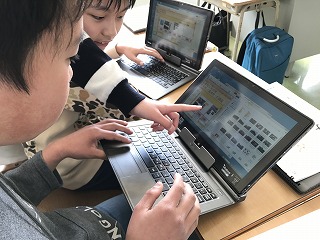

本日の6年生の 授業の様子です。6年生の社会科では、歴史の学習をしています。今日は、卑弥呼という人物についてタブレットの資料を用いて調べ学習を行いました。授業の最後に、「卑弥呼は実在したと思いますか?」と聞くと、2人は実在したと思うと答え、それ以外全員が実在しなかったと思うと答えました。学習に意欲的に取り組み、自分の考えを明確にすることができ、さすが6年生だなと思いました。

授業の様子です。6年生の社会科では、歴史の学習をしています。今日は、卑弥呼という人物についてタブレットの資料を用いて調べ学習を行いました。授業の最後に、「卑弥呼は実在したと思いますか?」と聞くと、2人は実在したと思うと答え、それ以外全員が実在しなかったと思うと答えました。学習に意欲的に取り組み、自分の考えを明確にすることができ、さすが6年生だなと思いました。

授業の様子です。6年生の社会科では、歴史の学習をしています。今日は、卑弥呼という人物についてタブレットの資料を用いて調べ学習を行いました。授業の最後に、「卑弥呼は実在したと思いますか?」と聞くと、2人は実在したと思うと答え、それ以外全員が実在しなかったと思うと答えました。学習に意欲的に取り組み、自分の考えを明確にすることができ、さすが6年生だなと思いました。

授業の様子です。6年生の社会科では、歴史の学習をしています。今日は、卑弥呼という人物についてタブレットの資料を用いて調べ学習を行いました。授業の最後に、「卑弥呼は実在したと思いますか?」と聞くと、2人は実在したと思うと答え、それ以外全員が実在しなかったと思うと答えました。学習に意欲的に取り組み、自分の考えを明確にすることができ、さすが6年生だなと思いました。

5月15日に向けて~研究訪問支援~

5月15日に向けて~研究訪問支援~

ふと目をやると、初任2年目の先生の職員室の机の上に資料の山が。来週15日、鹿児島大学大学院准教授の山本先生がお忙しい中、本年度も来校していただき、研究支援を行っていただくことにしております。本校職員の日々の授業改善やICTを活用した効果的な授業実践のため、アドバイスをいただきながら先生たちも学んでいます。15日は、6年の社会科の授業が公開されます。きっと素晴らしい授業になると確信しました。

ふと目をやると、初任2年目の先生の職員室の机の上に資料の山が。来週15日、鹿児島大学大学院准教授の山本先生がお忙しい中、本年度も来校していただき、研究支援を行っていただくことにしております。本校職員の日々の授業改善やICTを活用した効果的な授業実践のため、アドバイスをいただきながら先生たちも学んでいます。15日は、6年の社会科の授業が公開されます。きっと素晴らしい授業になると確信しました。 東学園との日常交流

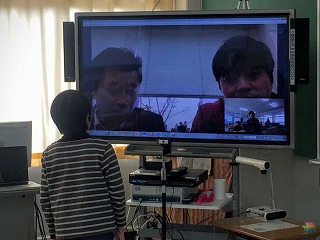

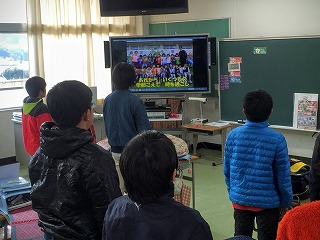

今日のお昼休みに中央小6年生と東学園の6年生4名が遠隔交流を行いました。今年度初めての遠隔交流でしたので、お互いに近況を伝え合いました。東学園は20日に運動会があり、話題のほとんどが運動会についての話でした。今後も他の学年で交流を行っていきます!

今日のお昼休みに中央小6年生と東学園の6年生4名が遠隔交流を行いました。今年度初めての遠隔交流でしたので、お互いに近況を伝え合いました。東学園は20日に運動会があり、話題のほとんどが運動会についての話でした。今後も他の学年で交流を行っていきます!

ベテランの味

ベテランの味

これぞベテランの味!本日の4年生の算数の授業の様子です。算数少人数担当の先生の授業。電子黒板をいとも簡単に活用し、子供たちの学習意欲を高めていかれます。時には子供に書き込ませながら、角度をどのように測定するのかを考えていきます。課題解決型学習モデル(たかもり学習)も定着し、授業の展開がスムーズです。最後のまとめも子供たちの言葉で整理されました。さすが!と思った授業でした。

これぞベテランの味!本日の4年生の算数の授業の様子です。算数少人数担当の先生の授業。電子黒板をいとも簡単に活用し、子供たちの学習意欲を高めていかれます。時には子供に書き込ませながら、角度をどのように測定するのかを考えていきます。課題解決型学習モデル(たかもり学習)も定着し、授業の展開がスムーズです。最後のまとめも子供たちの言葉で整理されました。さすが!と思った授業でした。

タイピングスキルを向上させる!

タイピングスキルを向上させる!

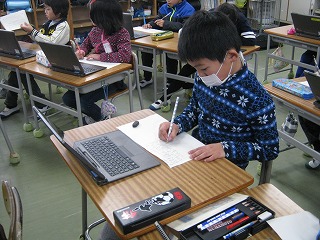

本校のICTを活用した教育実践の基盤には、学習規律の確立や授業づくりのノウハウ、板書やノート指導といった日常的な取組があります。タイピングスキルの向上もその一つです。本日は、パソコン室を活用してタイピングの練習をする4年生です。最初はぎこちなかった入力ですが、次第に集中して両手が動きます。一年間、しっかりと続けていくことで将来に役立つ力を身につけていってほしいと思います。

本校のICTを活用した教育実践の基盤には、学習規律の確立や授業づくりのノウハウ、板書やノート指導といった日常的な取組があります。タイピングスキルの向上もその一つです。本日は、パソコン室を活用してタイピングの練習をする4年生です。最初はぎこちなかった入力ですが、次第に集中して両手が動きます。一年間、しっかりと続けていくことで将来に役立つ力を身につけていってほしいと思います。

授業参観前日〜最後まで〜

授業参観前日〜最後まで〜

明日は本年度最初の授業参観。外も真っ暗になった時間ではありましたが、教室から響き渡る声と板書の音。教室をのぞいてみると本年度新規採用された先生が一人で模擬授業を何度も何度もされていました。早くも電子黒板を使い、板書と組み合わせた授業に取り組まれていました。明日はデビュー戦。きっと思い出深い1日になることでよう!ガンバレ!

明日は本年度最初の授業参観。外も真っ暗になった時間ではありましたが、教室から響き渡る声と板書の音。教室をのぞいてみると本年度新規採用された先生が一人で模擬授業を何度も何度もされていました。早くも電子黒板を使い、板書と組み合わせた授業に取り組まれていました。明日はデビュー戦。きっと思い出深い1日になることでよう!ガンバレ!

日常になりつつあります〜遠隔授業〜

日常になりつつあります〜遠隔授業〜

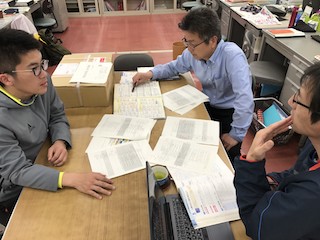

本日の放課後、職員室の真ん中の机で真剣に話し合う先生方の姿がありました。一人は東学園の先生です。今年度から新たに取り組む算数の遠隔授業の打ち合わせです。これまでたくさんの教科で検証してきましたが、今年はさらにステップアップ。こんな光景が当たり前になってきました。学校や地域の枠を超え、高森の子供達のために知恵を出し合う。これも昨年度まで取り組んできた成果の一つかもしれません。

本日の放課後、職員室の真ん中の机で真剣に話し合う先生方の姿がありました。一人は東学園の先生です。今年度から新たに取り組む算数の遠隔授業の打ち合わせです。これまでたくさんの教科で検証してきましたが、今年はさらにステップアップ。こんな光景が当たり前になってきました。学校や地域の枠を超え、高森の子供達のために知恵を出し合う。これも昨年度まで取り組んできた成果の一つかもしれません。

学習問題を工夫すると・・・

学習問題を工夫すると・・・

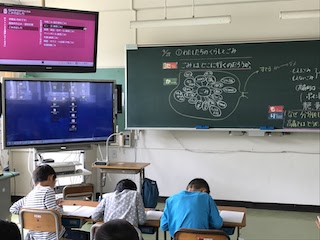

本日の4年生の社会科の様子です。わたしたちのくらしを支える人たちについて学んでいます。今日は、「ごみ」についてです。子供達がごみだと思うものをイメージマップで整理し、それをどう捨てているかについて議論しました。高森町では4種類のごみ袋と7種の分別があります。そこに子供達の疑問が生まれました。そこで、高森ポイントチャンネルを活用して調べ学習です。学習問題を工夫すると子供達の学ぶ意欲は倍増です。

本日の4年生の社会科の様子です。わたしたちのくらしを支える人たちについて学んでいます。今日は、「ごみ」についてです。子供達がごみだと思うものをイメージマップで整理し、それをどう捨てているかについて議論しました。高森町では4種類のごみ袋と7種の分別があります。そこに子供達の疑問が生まれました。そこで、高森ポイントチャンネルを活用して調べ学習です。学習問題を工夫すると子供達の学ぶ意欲は倍増です。

まずはしっかりと書く!

まずはしっかりと書く!

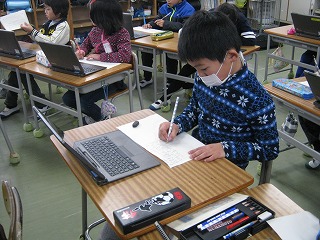

学びの基本は話すこと・聞くこと・書くことだと考えます。本校では、ICTを活用した授業実践を行なっておりますが、そんな学校だからこそ、この基本を大切にしています。板書やノート、発表の仕方にいたるまで、学習の基本をしっかり身につけた児童を目指し4月はどのクラスも奮闘中です。今週末は授業参観。落ち着いたクラスの雰囲気で保護者の方をお迎えできるように頑張っていきます。

学びの基本は話すこと・聞くこと・書くことだと考えます。本校では、ICTを活用した授業実践を行なっておりますが、そんな学校だからこそ、この基本を大切にしています。板書やノート、発表の仕方にいたるまで、学習の基本をしっかり身につけた児童を目指し4月はどのクラスも奮闘中です。今週末は授業参観。落ち着いたクラスの雰囲気で保護者の方をお迎えできるように頑張っていきます。

伝えること~コミュニケーション~

伝えること~コミュニケーション~

伝えることはコミュニケーションの基本だと考えます。4年生の国語の授業の様子です。4年生では「白いぼうし」の学習を進めていますが、この日は読むことを中心に授業が展開されました。本年度から毎年クラス替えを行ったこともあり、お互い少し緊張気味。しかし、自分の考えや思いを伝えることが大切です。相手に伝わる声を意識しながら読みの練習を行いました。

伝えることはコミュニケーションの基本だと考えます。4年生の国語の授業の様子です。4年生では「白いぼうし」の学習を進めていますが、この日は読むことを中心に授業が展開されました。本年度から毎年クラス替えを行ったこともあり、お互い少し緊張気味。しかし、自分の考えや思いを伝えることが大切です。相手に伝わる声を意識しながら読みの練習を行いました。

ふるさとCM作り~遠隔授業~

ふるさとCM作り~遠隔授業~

今年度のふるさと学のまとめとして、6年生ではふるさとCM作りを行っています。高森東小学校の6年生と協働し、お互いの意見を尊重し合いながら企画をまとめ、取材活動などを行っていきました。動画編集ソフトを活用しながら、思い通りの作品に仕上げていきます。テレビ会議だけでなく、WEB共有ボードを活用した意見交換も多々行われました。それぞれ味のある作品に仕上がりそうです。

今年度のふるさと学のまとめとして、6年生ではふるさとCM作りを行っています。高森東小学校の6年生と協働し、お互いの意見を尊重し合いながら企画をまとめ、取材活動などを行っていきました。動画編集ソフトを活用しながら、思い通りの作品に仕上げていきます。テレビ会議だけでなく、WEB共有ボードを活用した意見交換も多々行われました。それぞれ味のある作品に仕上がりそうです。

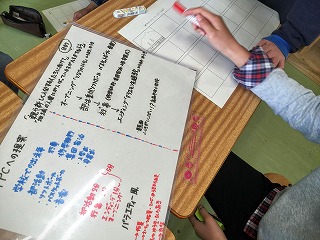

課題解決型授業―プロジェクト進行中―

課題解決型授業―プロジェクト進行中―

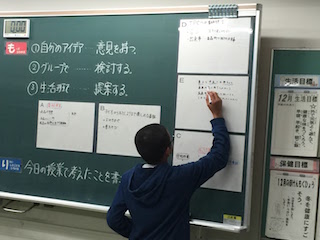

修学旅行に向けての事前学習。高森町では、2つの小学校(東小・中央小)が合同で修学旅行に行きます。そこで、町の研究の中核になっている遠隔授業をベースに課題解決学習を実践しています。本日は、グループでイメージマップを使いながら、平和と戦争についての情報(現在持っている知識)を整理しました。明日は、その情報をもとに東小学校との班別の遠隔授業を行い、班ごとの学びのテーマを設定する予定です。

修学旅行に向けての事前学習。高森町では、2つの小学校(東小・中央小)が合同で修学旅行に行きます。そこで、町の研究の中核になっている遠隔授業をベースに課題解決学習を実践しています。本日は、グループでイメージマップを使いながら、平和と戦争についての情報(現在持っている知識)を整理しました。明日は、その情報をもとに東小学校との班別の遠隔授業を行い、班ごとの学びのテーマを設定する予定です。

振り返りの大切さ

振り返りの大切さ

南部音楽会が終わり、ほっと一息。そんな6年生の教室に指導してくださった萩生先生の姿が。音楽会での子供たちの発表に対する感想を述べていただきました。萩生先生の一言一言の温かさが、子供たちの自尊感情を高めることにつながっていきました。歌声は心を豊かにする・・・そんな大切な時間を持てたことに感謝したいと思います。

南部音楽会が終わり、ほっと一息。そんな6年生の教室に指導してくださった萩生先生の姿が。音楽会での子供たちの発表に対する感想を述べていただきました。萩生先生の一言一言の温かさが、子供たちの自尊感情を高めることにつながっていきました。歌声は心を豊かにする・・・そんな大切な時間を持てたことに感謝したいと思います。 自ら学ぶ姿

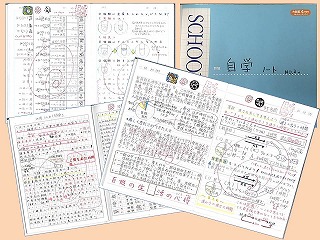

何かと話題の主体的な学び。本校の6年生は、毎日の自主学習に取り組んでいます。自分で課題を考え、その日の都合に合わせて計画的に学ぶ・・・そんな姿が毎日見られるようになってきました。自分の学びのための時間を作ることは大人でも難しいものです。そこにチャレンジしている子どもたち。次々に素晴らしい自主学習ノートが仕上がっていきます。そこには与えられた、やらされ感のある学びではない、主体的な学びが広がっています。

何かと話題の主体的な学び。本校の6年生は、毎日の自主学習に取り組んでいます。自分で課題を考え、その日の都合に合わせて計画的に学ぶ・・・そんな姿が毎日見られるようになってきました。自分の学びのための時間を作ることは大人でも難しいものです。そこにチャレンジしている子どもたち。次々に素晴らしい自主学習ノートが仕上がっていきます。そこには与えられた、やらされ感のある学びではない、主体的な学びが広がっています。 警察の仕事とは!?

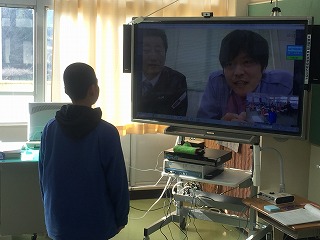

高森警察署の方を招き東小学校と社会科の遠隔授業を行いました。「実際に、容疑者にカツ丼は出すんですか?」という質問には、ワッと歓声があがる一幕もあり、有意義な1時間になりました。まだまだ質問し足りない子ども達でした。

高森警察署の方を招き東小学校と社会科の遠隔授業を行いました。「実際に、容疑者にカツ丼は出すんですか?」という質問には、ワッと歓声があがる一幕もあり、有意義な1時間になりました。まだまだ質問し足りない子ども達でした。

東小のお友達としりとり!?勝負

東小のお友達としりとり!?勝負

今日の昼休みに6年生が東小と交流している様子です。今日はしりとり勝負をしました!「りんご」から始まり最初は普通に進んでいってましたが、だんだんと「と」で終わる言葉で攻められます!こまった中央小は「トナカイの柄のマント!」と言い返しますが、「徳川家康のマント!」「東京で買ったマント!」など、今度は「と」で始まる「マント」の言い合いを始めました。もはやしりとりではないのでは・・??結局今日は決着はつきませんでした・・・。

今日の昼休みに6年生が東小と交流している様子です。今日はしりとり勝負をしました!「りんご」から始まり最初は普通に進んでいってましたが、だんだんと「と」で終わる言葉で攻められます!こまった中央小は「トナカイの柄のマント!」と言い返しますが、「徳川家康のマント!」「東京で買ったマント!」など、今度は「と」で始まる「マント」の言い合いを始めました。もはやしりとりではないのでは・・??結局今日は決着はつきませんでした・・・。 タブレットでチーム力UP!

5年生では、体育の時間にネット型のボール運動(ソフトバレー)をしています。チームの力をUPさせるために、タブレットで自チームの試合の動画を撮り、チーム全員で見て、チームの課題を検討しました。「もっと声を出そう。」「落ちてくるところの下に入った方がいいね。」などのチームとしての課題が出てきました。練習後、課題を意識してゲームに臨みました。いつも以上に白熱したゲームとなりました。課題解決へ向けてチームが一丸となった瞬間でした。

5年生では、体育の時間にネット型のボール運動(ソフトバレー)をしています。チームの力をUPさせるために、タブレットで自チームの試合の動画を撮り、チーム全員で見て、チームの課題を検討しました。「もっと声を出そう。」「落ちてくるところの下に入った方がいいね。」などのチームとしての課題が出てきました。練習後、課題を意識してゲームに臨みました。いつも以上に白熱したゲームとなりました。課題解決へ向けてチームが一丸となった瞬間でした。

東小学校のお友達との交流♪

東小学校のお友達との交流♪

「将来の夢は何ですか?」「好きな食べ物は何ですか?」「好きなスポーツは何ですか?」などなど、お互いに質問しました。

交流が終わった後「あー!どのスポーツチームに入っているか聞きたかったのに~・・」と悔しそうな声も!

東小との交流は毎日しています!また次回のお楽しみですね♪

ICTを活用して相手を納得させる!

ICTを活用して相手を納得させる!

先日は高森東小学校との遠隔授業での討論会をご紹介しました。本日ご紹介するのは、隣のクラスの学級討論会の様子です。テーマは、「給食をお弁当にしよう」です。賛成・反対に分かれそれぞれが主張を繰り広げます。このクラスでは、タブレット端末で資料を示しながらプレゼンテーションで相手を納得せようとする姿が見られました。必要な資料を集め、効果的に示す力が備わってきているようです。

先日は高森東小学校との遠隔授業での討論会をご紹介しました。本日ご紹介するのは、隣のクラスの学級討論会の様子です。テーマは、「給食をお弁当にしよう」です。賛成・反対に分かれそれぞれが主張を繰り広げます。このクラスでは、タブレット端末で資料を示しながらプレゼンテーションで相手を納得せようとする姿が見られました。必要な資料を集め、効果的に示す力が備わってきているようです。

様々な資料を活用して

様々な資料を活用して

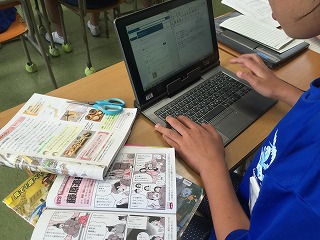

社会科のタブレット端末を使ったレポートを作成の様子です。ICTを活用すると本を読まなくなってしまうのでは?なんて声が一昔前まではつぶやかれていましたが・・・実際はそんなことはありません。むしろ、様々な資料を読み、自分で情報を選択し、活用する力が身についてきました。様々な本が机の上に並びます。現代を生きる子どもたちは必須の力が育ってきてます!

社会科のタブレット端末を使ったレポートを作成の様子です。ICTを活用すると本を読まなくなってしまうのでは?なんて声が一昔前まではつぶやかれていましたが・・・実際はそんなことはありません。むしろ、様々な資料を読み、自分で情報を選択し、活用する力が身についてきました。様々な本が机の上に並びます。現代を生きる子どもたちは必須の力が育ってきてます!

学校の枠を越えた討論会

学校の枠を越えた討論会

24日(金)に行われた6年1組の学級討論会の様子です。ふとのぞいてみると・・・なんとそこには高森東小学校の6年生が参加していました。テレビ会議を通して、真剣に聞き合う子どもたち。中央小学校の6年生も、様々な資料を提示しながら、説得力ある説明を行います。その表情は真剣そのもの!ICT活用ならではの実践です。目的意識をしっかりと持った話合いが行われていました!さすがは6年生!

24日(金)に行われた6年1組の学級討論会の様子です。ふとのぞいてみると・・・なんとそこには高森東小学校の6年生が参加していました。テレビ会議を通して、真剣に聞き合う子どもたち。中央小学校の6年生も、様々な資料を提示しながら、説得力ある説明を行います。その表情は真剣そのもの!ICT活用ならではの実践です。目的意識をしっかりと持った話合いが行われていました!さすがは6年生!

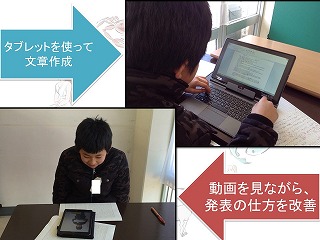

タブレットを使って、作って改善

タブレットを使って、作って改善

もうすぐ、1年が終わります。そんな中、タブレットを使って1年間のふり返りをしました。

もうすぐ、1年が終わります。そんな中、タブレットを使って1年間のふり返りをしました。《この1年頑張ったこと》・《来年度頑張りたいこと》は、紙に直接書いて、文章にしました。『書くことができない。でも、読める漢字』は、キーボードで文字を打って、変換。どのような漢字を使うのか選択するのも、国語の勉強の1つ。

動画を見ながら、発表の姿勢を改善。実際に自分の姿を見ながら改善することは、とてもわかりやすいようでした。

主体的に学ぶ

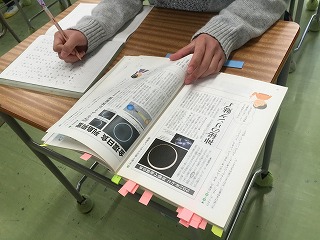

主体的に学ぶ

5年生で金曜日に行われた漢字大会直前の様子です。教科書に貼られた付箋。疑問に思い声をかけてみました。「新しく習った漢字のところに貼ってます。」との回答が。ノートにはびっしりと漢字の練習がしてありました。テストの日程は伝えてありましたが、宿題はありません。自分で工夫し、効果的に漢字を覚える方法を考えた子供たち。主体的な学びの姿が育ってきていることが感じられます。

5年生で金曜日に行われた漢字大会直前の様子です。教科書に貼られた付箋。疑問に思い声をかけてみました。「新しく習った漢字のところに貼ってます。」との回答が。ノートにはびっしりと漢字の練習がしてありました。テストの日程は伝えてありましたが、宿題はありません。自分で工夫し、効果的に漢字を覚える方法を考えた子供たち。主体的な学びの姿が育ってきていることが感じられます。

番組作りにチャレンジ!

番組作りにチャレンジ!

5年生では、高森ふるさと学(総合的な学習の時間)のまとめとして、番組作りを行っています。これは、11月の研究発表会で考えた高森ポイントチャンネル活性化プランをもとに、自分たちにできることの一つとして番組作りを考えました。番組プランを考え、番組絵コンテを作成しています。撮影、編集を行い番組が完成するはずなのですが・・・まだまだです。みんなで作品を完成させよう!

5年生では、高森ふるさと学(総合的な学習の時間)のまとめとして、番組作りを行っています。これは、11月の研究発表会で考えた高森ポイントチャンネル活性化プランをもとに、自分たちにできることの一つとして番組作りを考えました。番組プランを考え、番組絵コンテを作成しています。撮影、編集を行い番組が完成するはずなのですが・・・まだまだです。みんなで作品を完成させよう!

すいせんします~スピーチ~

すいせんします~スピーチ~

先週から練習してきました5年生の国語科単元「すいせんします」のスピーチ発表。本日が本番です。緊張感漂う教室。「もしクラスの学級委員を選ぶなら」という架空の設定で、自分の隣の人を推薦することにしました。何が求められているのかを考え、説得力のあるスピーチを目指します。一人一人が本当に推薦相手の良さを引き出すスピーチをすることができました。あったかい雰囲気を感じることができました。

先週から練習してきました5年生の国語科単元「すいせんします」のスピーチ発表。本日が本番です。緊張感漂う教室。「もしクラスの学級委員を選ぶなら」という架空の設定で、自分の隣の人を推薦することにしました。何が求められているのかを考え、説得力のあるスピーチを目指します。一人一人が本当に推薦相手の良さを引き出すスピーチをすることができました。あったかい雰囲気を感じることができました。 島原ジオパークとのテレビ会議!

3月11日、金曜日。草原学習の発展として、火山について考える授業を行いました。テレビ会議で島原ジオパークの専門家の方をゲストティーチャーに迎えての出前授業です。授業では島原や阿蘇の火山活動について写真を交えて分かりやすく教えていただきました。火山によって生活が困難になることもありますが、食べ物や水・温泉などたくさんの恩恵も受けていることを確かめることができました。この日は、東日本大震災から5年目の忘れてはならない日。自然と向き合って生きていくことの意義について、しっかり考えていかなければならないと話して授業を終えました。

相手を納得させるために・・・

相手を納得させるために・・・

5年生国語科「すいせんします」の一コマです。課題解決型の授業は、本校でも積極的に実践されています。「相手を説得・納得させるための話し方、話す内容とは」という課題を解決するために、体験と振り返り、教え合いを繰り返し、児童なりの答えを見つけていきます。相手を変えながら何度も練習することで、自信を持って発表することもできるようになってきました。明日は、発表。誰をどのように「すいせん」してくれるのか楽しみです。

5年生国語科「すいせんします」の一コマです。課題解決型の授業は、本校でも積極的に実践されています。「相手を説得・納得させるための話し方、話す内容とは」という課題を解決するために、体験と振り返り、教え合いを繰り返し、児童なりの答えを見つけていきます。相手を変えながら何度も練習することで、自信を持って発表することもできるようになってきました。明日は、発表。誰をどのように「すいせん」してくれるのか楽しみです。

なにやらパチパチ♪

なにやらパチパチ♪

先週の5年生教室の様子。子どもたちがタブレットPCを持ち出し、なにやらパチパチ打ち込む姿が。聞いてみると・・・バスケットボール部のお別れ会で、メッセージ入りの動画を作っているとのこと。「先生、教えて下さい。」と積極的に作成を進めています。卒業していく6年生へ・・・そんな思いが子どもたちを動かします。何気なく活用していますが・・・すごい子どもたちです。

先週の5年生教室の様子。子どもたちがタブレットPCを持ち出し、なにやらパチパチ打ち込む姿が。聞いてみると・・・バスケットボール部のお別れ会で、メッセージ入りの動画を作っているとのこと。「先生、教えて下さい。」と積極的に作成を進めています。卒業していく6年生へ・・・そんな思いが子どもたちを動かします。何気なく活用していますが・・・すごい子どもたちです。

最後の授業参観でも公開~ICT活用~

最後の授業参観でも公開~ICT活用~

先日行われた、5年生の授業参観の一コマです。円周の長さと直径を実際に調べ、円周率に気づく授業展開です。実物を測定するという算数的活動を通して、体験的に理解を促し、そこにICTを活用することで全体共有を図ります。クラスでも苦手意識の高い「量と測定」領域。活発な意見交換の中で学びを深めることができました。

先日行われた、5年生の授業参観の一コマです。円周の長さと直径を実際に調べ、円周率に気づく授業展開です。実物を測定するという算数的活動を通して、体験的に理解を促し、そこにICTを活用することで全体共有を図ります。クラスでも苦手意識の高い「量と測定」領域。活発な意見交換の中で学びを深めることができました。

全国から注目されてます!~他県からの視察~

全国から注目されてます!~他県からの視察~

本日、高森町に全国各地の教育関係者の方が視察にいらっしゃいました。本校には、午前中、長崎県の先生方が来校され、高森東小学校とのテレビ会議を使った4年生の英語の授業を参観されました。午後からは、他学年の授業を参観される予定です。全国でも類を見ない規模で行われている教育改革は、全国的にも注目を浴びている事業であるとともに、町民の皆様に支えられている教育活動です。我々職員も更なる研鑚に励みたいと思います。

本日、高森町に全国各地の教育関係者の方が視察にいらっしゃいました。本校には、午前中、長崎県の先生方が来校され、高森東小学校とのテレビ会議を使った4年生の英語の授業を参観されました。午後からは、他学年の授業を参観される予定です。全国でも類を見ない規模で行われている教育改革は、全国的にも注目を浴びている事業であるとともに、町民の皆様に支えられている教育活動です。我々職員も更なる研鑚に励みたいと思います。

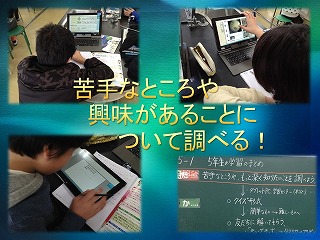

メディアリテラシー育成!

メディアリテラシー育成!

今日の5年生の理科では、5年生になって学習したことについて、苦手なところ・興味があることについて、タブレットPCを使って調べ学習をしました。自分がわからないところや興味があることについて、調べてプレゼンテーションにまとめて発表しあう活動をします。インターネットで調べているので、様々なことが書いてあり、子どもたちもたくさんの情報を集めながら情報の選択をしていました。メディアリテラシー。ぐんぐん伸びてます!

今日の5年生の理科では、5年生になって学習したことについて、苦手なところ・興味があることについて、タブレットPCを使って調べ学習をしました。自分がわからないところや興味があることについて、調べてプレゼンテーションにまとめて発表しあう活動をします。インターネットで調べているので、様々なことが書いてあり、子どもたちもたくさんの情報を集めながら情報の選択をしていました。メディアリテラシー。ぐんぐん伸びてます!

日本の自動車産業にキャッチコピーを!

日本の自動車産業にキャッチコピーを!

5年2組の社会科の授業の様子です。先日からお世話になっているトヨタカローラ阿蘇店の迎店長と白石工場長との最後のテレビ会議を行いました。今日は、学習のまとめとして「日本の自動車産業にキャッチコピーをつけよう!」という課題。一人一人が自分のノートを振り返り、根拠をもってキャッチコピーを考えました。考えたキャッチコピーをテレビ会議でお二人に提案。たくさんの返しをもらいました。和やかな雰囲気で学びの多い時間となりました。

5年2組の社会科の授業の様子です。先日からお世話になっているトヨタカローラ阿蘇店の迎店長と白石工場長との最後のテレビ会議を行いました。今日は、学習のまとめとして「日本の自動車産業にキャッチコピーをつけよう!」という課題。一人一人が自分のノートを振り返り、根拠をもってキャッチコピーを考えました。考えたキャッチコピーをテレビ会議でお二人に提案。たくさんの返しをもらいました。和やかな雰囲気で学びの多い時間となりました。

卒業式に向けて~電子黒板~

卒業式に向けて~電子黒板~

本日の5年生の帰りの会の様子です。いよいよ卒業式を意識した歌の練習が始まりました。児童が目を向けているのは・・・電子黒板。本校では、「月の歌」をプレゼンテーションソフトで編集し、歌詞付きの音楽として活用しています。これを全学年で共有させ、活用しています。こうすることにより、教師は児童一人一人の指導にあたることができ、とても効果的です。しっかり歌い込んで、感動の卒業式にしていきたいと思います。

本日の5年生の帰りの会の様子です。いよいよ卒業式を意識した歌の練習が始まりました。児童が目を向けているのは・・・電子黒板。本校では、「月の歌」をプレゼンテーションソフトで編集し、歌詞付きの音楽として活用しています。これを全学年で共有させ、活用しています。こうすることにより、教師は児童一人一人の指導にあたることができ、とても効果的です。しっかり歌い込んで、感動の卒業式にしていきたいと思います。 世界に一つだけのペン!(3年図工 木工)

2月19日、金曜日。3年生で木工作の授業が行われました。「世界でただ一つのペンをつくろう!」をテーマに、身近な木切れの形を利用した作品作りに取り組みます。授業の導入部分では、デジタル教科書でモデルとなる事例を提示し、数人の子どもたちが電子ペンを使って参考にしたいポイントを発表してもらいました。次に、小刀の使い方についての動画を提示し、安全面での指導を徹底します。展開場面の作業では、最初は戸惑いもみられましたが、どの子もしっかりと小刀を使って作業を進めることができました。終末場面では、学んだことを互いに交流して授業が終わりました。教科書づくりに携わっておられる東京からのお客さんもありましたが、いつも通りにしっかりと学習に参加する子どもたちの姿に大きな成長を感じることができました!

トイレから水の大切さを学ぶ(TOTOさんとテレビ会議)

4年生社会科では、水資源の大切さについて学んできました。その発展学習として、2月17日に東京汐留のTOTO株式会社とテレビ会議を実施し、トイレを題材に水問題について考えました。冒頭では、先方の事務所の窓から見えるスカイツリーにみんなビックリ!授業では、スライドを使った説明だけでなく、汚れ落ちの加工がされたタイル実験や、少ない水でも勢い良く水を流すペットボトル実験などで、実感を伴った理解をすることができたようです。授業の最後には、「無理は禁物」「自分たちのできることは何か考えよう」とメッセージを頂くことができました!

4年生社会科では、水資源の大切さについて学んできました。その発展学習として、2月17日に東京汐留のTOTO株式会社とテレビ会議を実施し、トイレを題材に水問題について考えました。冒頭では、先方の事務所の窓から見えるスカイツリーにみんなビックリ!授業では、スライドを使った説明だけでなく、汚れ落ちの加工がされたタイル実験や、少ない水でも勢い良く水を流すペットボトル実験などで、実感を伴った理解をすることができたようです。授業の最後には、「無理は禁物」「自分たちのできることは何か考えよう」とメッセージを頂くことができました!

世界のトヨタのすごさを知る!

世界のトヨタのすごさを知る!

本日、5年2組の教室には先日テレビ会議でお世話になった、トヨタカローラ阿蘇店の店長である迎さんと、工場長の白石さんの姿が。本時の授業では、自動車が私たち消費者のもとにどのように届くのかについて学びました。ゲストティーチャーのお二人からは、自動車が届くまでには数多くの人たちが関わっていることや、傷一つ付かないように気を付けられていることなど、詳しくお話をしていただきました。授業後には、乗ってこられた自動車の内部を紹介していただくなど大変貴重な経験となりました。

本日、5年2組の教室には先日テレビ会議でお世話になった、トヨタカローラ阿蘇店の店長である迎さんと、工場長の白石さんの姿が。本時の授業では、自動車が私たち消費者のもとにどのように届くのかについて学びました。ゲストティーチャーのお二人からは、自動車が届くまでには数多くの人たちが関わっていることや、傷一つ付かないように気を付けられていることなど、詳しくお話をしていただきました。授業後には、乗ってこられた自動車の内部を紹介していただくなど大変貴重な経験となりました。

世界のTOYOTAとテレビ会議

世界のTOYOTAとテレビ会議

2月4日、社会科学習の一貫で、トヨタ自動車の販売店の方とのテレビ会議を行いました。これは、日本の基幹産業の一つでもある自動車産業について学んでいくものであり、本校使用の教科書では、トヨタ自動車が取り上げられています。そこで、児童の学びを深めるべく、テレビ会議を企画しました。「日本の車はなぜ世界で売れているのか?」について、考えたことを専門家である販売店に人に発表する活動を通して、日本の自動車のすばらしさを学ぶことができました。

2月4日、社会科学習の一貫で、トヨタ自動車の販売店の方とのテレビ会議を行いました。これは、日本の基幹産業の一つでもある自動車産業について学んでいくものであり、本校使用の教科書では、トヨタ自動車が取り上げられています。そこで、児童の学びを深めるべく、テレビ会議を企画しました。「日本の車はなぜ世界で売れているのか?」について、考えたことを専門家である販売店に人に発表する活動を通して、日本の自動車のすばらしさを学ぶことができました。

タブレットな日常

タブレットな日常

本日の5年2組の社会科の一コマ。子どもたちは、タブレット端末に配布された複数の資料を見比べたり、書き込みをしたりしながら特徴をつかみ、自分の言葉でノートに気づきを記入していきます。写真の様子は、自動車工場の密集する愛知県豊田市の地図を見て、そこからわかる気付きを書き込んでいる様子です。高速道路の活用や、自動車工場と関連工場の配置の関係など次々に読み取ることができました。サラリとタブレット端末を使いこなす子どもたち。かなり日常的な活用に近づいています。

本日の5年2組の社会科の一コマ。子どもたちは、タブレット端末に配布された複数の資料を見比べたり、書き込みをしたりしながら特徴をつかみ、自分の言葉でノートに気づきを記入していきます。写真の様子は、自動車工場の密集する愛知県豊田市の地図を見て、そこからわかる気付きを書き込んでいる様子です。高速道路の活用や、自動車工場と関連工場の配置の関係など次々に読み取ることができました。サラリとタブレット端末を使いこなす子どもたち。かなり日常的な活用に近づいています。 1人1台タブレットにチャレンジ!!

2年生では、生活科の時間に自分の小さかった頃をまとめていく学習をしています。今日は、1人1台タブレットを活用して学習をしました。これまでは、ペアやグループでの活用がほとんどでしたが、もうすぐ3年生に進級することを踏まえ、個人でタブレットを活用しました。タブレットの中に入れられた自分の小さい頃の写真画像を何枚か見て、当時の頃を思い出してその様子を書いていきました。久しぶりのタブレット、そして、小さい頃の画像に大興奮の2年生でした。小さかったころを振り返り、自分の成長も感じることができました。

真の自立した学習者を目指して

真の自立した学習者を目指して

5年2組の本日の算数の授業の様子です。真剣に問題に向き合う姿が多く見られます。真剣に悩み、本気で答えを導き出そうとする様子が定着してきました。特に、2組では、学びとる学習を目指して、日々の実践を重ねているところです。そこで、今日から2月。新たな取組をスタートさせました。それは、家庭学習に対するチャレンジです。どの学校でも実践されている自主学習。しかし、本当の意味での自主学習とは・・・に挑戦しています。真の自立した学習者を目指し、新たなステップを踏み出しました!

5年2組の本日の算数の授業の様子です。真剣に問題に向き合う姿が多く見られます。真剣に悩み、本気で答えを導き出そうとする様子が定着してきました。特に、2組では、学びとる学習を目指して、日々の実践を重ねているところです。そこで、今日から2月。新たな取組をスタートさせました。それは、家庭学習に対するチャレンジです。どの学校でも実践されている自主学習。しかし、本当の意味での自主学習とは・・・に挑戦しています。真の自立した学習者を目指し、新たなステップを踏み出しました!

研究は止まらない!研究授業

研究は止まらない!研究授業

本日の校内研修は、3年2組の研究授業。角田先生によります社会科「かわってきた人々のくらし」の授業が行われました。タブレット端末の持ち帰りによる事前調査を活かした授業展開。子どもたちはKJ法を使いながら、資料の読み取りをしていきました。電子黒板を利用した導入やまとめの工夫などチャレンジ精神が全面にでた研究授業でした。研究発表会が終わるとその後は・・・などの話をよく聞きますが、中央小学校は違います!常に新しいものにチャレンジしていくことが、子どもたちの成長につながると信じて・・・来週も学びを深めていきます!

本日の校内研修は、3年2組の研究授業。角田先生によります社会科「かわってきた人々のくらし」の授業が行われました。タブレット端末の持ち帰りによる事前調査を活かした授業展開。子どもたちはKJ法を使いながら、資料の読み取りをしていきました。電子黒板を利用した導入やまとめの工夫などチャレンジ精神が全面にでた研究授業でした。研究発表会が終わるとその後は・・・などの話をよく聞きますが、中央小学校は違います!常に新しいものにチャレンジしていくことが、子どもたちの成長につながると信じて・・・来週も学びを深めていきます! 阿蘇の草原キッズになろう!

4年生は草原学習の総まとめとなる野焼き体験に向けて準備を進めています。1月19日には、たくさんのボランティアの方に来ていただいて、「火消し棒」づくりにチャレンジしました。2人1組で先が割れた竹にかづらを巻いていきます。編み込み方などコツが必要だったようですが、ボランティアの方々に丁寧に教えていただいて、なんとかつくり上げることができました!1月29日が野焼き本番となります。事前の天気次第では、火をつけるのが難しいということなので、晴天を期待したいところです。

久しぶり~!

久しぶり~!

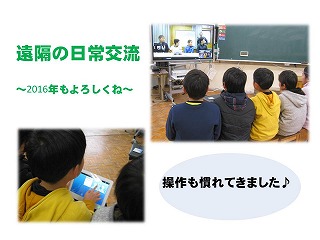

今日から2学期後半が始まりました。久々の日常交流、新年のあいさつから始まりました。「冬休み何をしましたか。」「門松を作りました。」「ええ~!すごい。」「かどまつって何?」などなど、今日も楽しく交流しました。タッチパネルでの操作にも慣れてきました。ズームやカメラ移動もスムーズです。交流を楽しみながら、機器の扱いにも慣れ親しんでいるようです。

今日から2学期後半が始まりました。久々の日常交流、新年のあいさつから始まりました。「冬休み何をしましたか。」「門松を作りました。」「ええ~!すごい。」「かどまつって何?」などなど、今日も楽しく交流しました。タッチパネルでの操作にも慣れてきました。ズームやカメラ移動もスムーズです。交流を楽しみながら、機器の扱いにも慣れ親しんでいるようです。

児童主体の学びへ

児童主体の学びへ

冬期休業中故に、年末の実践を紹介したいと思います。12月に行った5年生の社会科です。情報産業の勉強を行った後に、課題別学習を展開。高森ポイントチャンネルへの番組提案を考えています。そこには一台のタブレット端末が。町内の高森東小学校の友達とコラボレーション!テレビ会議システムを使った課題別学習を展開中です。お互いの考えを伝え合いながら、オリジナルの番組を考えています。情報交換の仕方など課題はありますが、子どもたち自身が工夫を行いながら、計画を進めています。年明けにはより具体的な物になる予定・・・今から楽しみです。

冬期休業中故に、年末の実践を紹介したいと思います。12月に行った5年生の社会科です。情報産業の勉強を行った後に、課題別学習を展開。高森ポイントチャンネルへの番組提案を考えています。そこには一台のタブレット端末が。町内の高森東小学校の友達とコラボレーション!テレビ会議システムを使った課題別学習を展開中です。お互いの考えを伝え合いながら、オリジナルの番組を考えています。情報交換の仕方など課題はありますが、子どもたち自身が工夫を行いながら、計画を進めています。年明けにはより具体的な物になる予定・・・今から楽しみです。

協働的な学び→表現力の向上

協働的な学び→表現力の向上

一年間こだわり続けてきた協働的な学び。5年2組でも積極的に授業に取り組んできました。本日の社会科の授業。「たかもり学習」も定着し、グループ活動も活性化されてきました。当たり前のように話合い、自分たちで課題を解決していきます。今回の授業で子どもたちの成長を感じたのは、その表現力。自分たちの考えを分かりやすく、順序立てて説明していきます。自分たちでしっかりと話しあえているからこその表現力だと感じました。

一年間こだわり続けてきた協働的な学び。5年2組でも積極的に授業に取り組んできました。本日の社会科の授業。「たかもり学習」も定着し、グループ活動も活性化されてきました。当たり前のように話合い、自分たちで課題を解決していきます。今回の授業で子どもたちの成長を感じたのは、その表現力。自分たちの考えを分かりやすく、順序立てて説明していきます。自分たちでしっかりと話しあえているからこその表現力だと感じました。