2022年5月の記事一覧

いちごちゃん製作動画第2弾

前回、投稿した「いちごちゃん製作動画」が「いいね!」が10超えたら、第2弾公開します!と書いていました。以下、前回の投稿ページです。

リンク → いちごちゃん製作動画その1

投稿後、しばらく様子を見ましたが、10超える様子もなかったので、あきらめていましたが、ひっさしぶりに見たら、なんと「10」に到達していたので、第2弾公開することにしました~。まったく子供たちの様子とは関係のない、完全に個人的趣味全開の投稿ですが、ホームページ運営をなんとかがんばっているご褒美として許して見てやって下さい(^^;)

今回は、昨年度図書をたくさん読んだ子どもたちにあげた「多読賞のしおり」用に描いたものです。ビデオにして約1分17秒の大作です!また見て面白かったら、「いいね!」お願いします。

またいいねが10超えたら、第3弾ありかもです。

ICTですぐ共有~友だちの問題を解くのが楽しい!

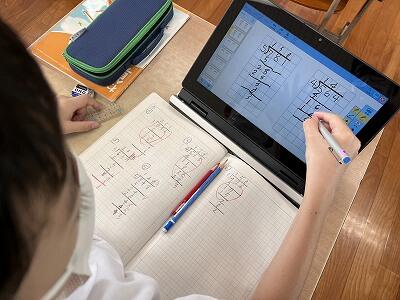

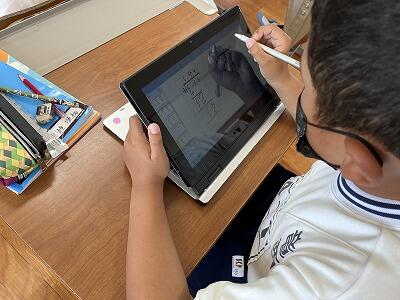

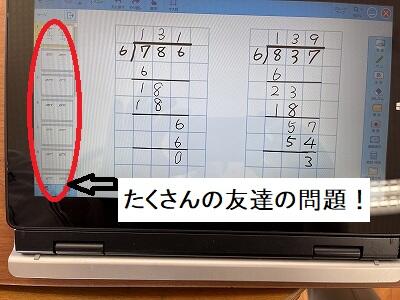

4年生では、「わり算の筆算」を勉強中!今日は「3けた÷1けた」の勉強をしました。勉強の後半では、みんなでわり算の問題を作って、タブレットですぐ!共有!!友だちの作った問題を解きました。

|

|

|

|

一人二問ずつ作ったので、あわせるとたくさんの問題になりましたが「〇〇さんの問題は解いてしまったよ~」「〇〇さんの問題はムズカシ~」「もう〇問も解けたよ~」と俄然やる気を出して解くことができました。その場で作った問題を一瞬にして、みんなで共有して、実際にとくことができるのはICTならでは、ですね!

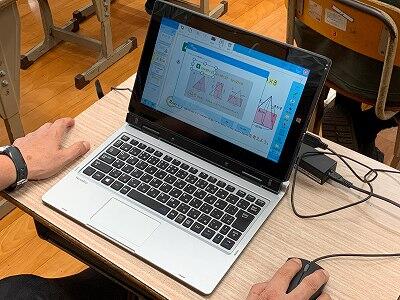

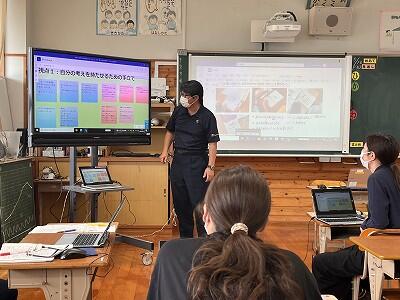

町内の先生方と一緒にICT

週末の夕方の時間、子供たちが下校した後に、今日は先生たちが教室に集まりました。

本校では定期的のようで不定期に、GIGAスクールに対応すべく「ICT放課後研修会」を行っています。今回は「特別編!」として、町内の他の学校の先生方もお誘いして研修を行いました。毎日の授業の中で使う「授業支援ソフト」の研修を行いました。

|

|

|

|

同じ町内であっても、なかなかこうやって集まることはできませんが、今回はそれができた貴重な機会となりました。タブレットを使って子供たちに見せる教材やシートをどのように作るのかを中心に、みんなで学びましたが、これを機に、またICTを活用した授業づくりが一歩進めばと思います。第二回目は6月3日に行う予定です。

・・・今回HP担当は、研修後、他校の先生としばらくお話が出来ました。そして「どんなふうに使っていくとよりよいか」「同じ小学校としてどんなところを共通してやったらいいか(そして、同じ様に中学校に送り出すか)」というのを話せたのがよかったです。タブレットの活用は、一気に一人一台の活用が始まって、まだまだ戸惑いがあるところもあります。そんな中でも、今後も同じ町内の中で悩みを出し合い、一緒に学びながらICTを進めていけたらいいな~と思いました。また、がんばります!

タブレットとノート

3年生では、わり算の勉強中です。

学習も終わりに近づいてきて、九九では答えの出せないわり算に挑んでいます。そこでタブレットとノートを両使いしてタブレットで動かしては、図をノートに書き、みんなでやり方をまとめました。難しいけど、子供たちもがんばってくれています。

|

|

タブレットが学校に導入されたころから「デジタルとアナログの使い分け」という問題がICT活用ではよく議論されています。「タブレットにいろいろ書いてばかりで、ノートには書かなくていいの?」ということです。たしかに、それは問題なんですが、そういうことばかり考えすぎて新しい取組ができないのもどうかな~なんて思ったりします。チャレンジも大事だし!(←担当の個人的考えです)。でも両方使う時はしっかり両方使ってがんばってます!

チャレンジしながら、よりよい使い方を探ります!

ICT活用の方法を考える、実際に使う!

GIGAスクールの開始に伴い、ICT機器(特にタブレット)や周辺ソフトをどう使うかが、日常の話題となっています。職員で行う「校内研修」でも、「ICT活用」は重要な視点となっています。

4年生の研究授業でも、「ICTの効果的な活用」について話し合いをしました。

|

|

・導入のアンケートや日常の写真を大型テレビに示しながら具体的なイメージを持たせながら、導入ができたことがよかった。

・最後に「自分たちの学級をどうしたいか」を考えたことを、一度に提示する方法や子どもたちの言葉から頻出する文字を取り打して表示する「テキストマイニング」を活用するのもおもしろそうだ。

などの意見が出されました。具体的なイメージを持って活用の方法を職員みんなで考えています。

また写真のように、今年も授業研究会でもICT活用しています。今回はホワイトボードアプリを使って意見を集約、協議に生かしました。教師の日常での活用を広げることも、子供たちとの積極的な活用になるという意識のもと先生たちもがんばってます。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 山﨑 知博

運用担当者

教諭 坂本 稔

竜北西部小ほぼ公認キャラ

「いちごちゃん」

西部小第二のほぼ公認キャラ

「ブロッコリーくん」

よろしくね~