2021年2月の記事一覧

来校ありがとうございました!

来校ありがとうございました!

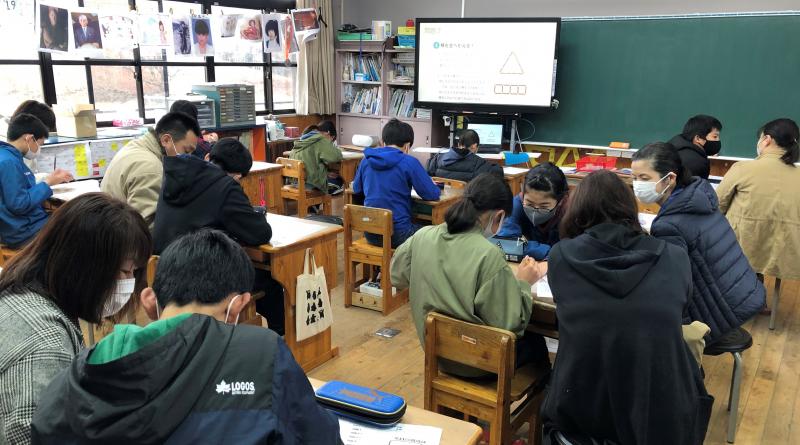

26日は、今年度最後の授業参観でした。

それぞれの学級で発表会など趣向を凝らした授業が行われていました。

小学校最後の6年生は、5年生とともに親子で算数の問題に挑戦です。

世間では難問クイズが流行していますが、親子で一緒に頭を悩ませながら、

「さすがお母さん!」

「息子も成長したなあ」

など、しみじみ感じたのではないでしょうか(^^)

その後は、学級懇談会、PTA総会にも多数参加していただきました。

PTA総会では、新しい役員さんの承認もありました。

来年度は、以前のように多くの活動ができると信じて、みなさんやる気満々です(^_-)

今年度の役員さん、難しい1年間でしたが、本当にお疲れ様でした。

学力検査!

学力検査!

24日、25日は、毎年行っている学力検査の日でした。

1,2年生は国語と算数の2教科。

3~6年生は国語、社会、算数、理科の4教科です。

写真は6年生の様子ですが、全員真剣そのもの。

鉛筆のカリカリいう音と紙をめくる音しか聞こえません。

学年のまとめ、1年間の学習の成果が表れるものです。

結果が楽しみですね(^_-)

みんなよく頑張りました(^_^)v

ジャンプ!

ジャンプ!

1,2年生が体育で跳び箱あそびをやっていました。

基礎的な運動として、まずは跳び箱に手をついて跳び乗ることや膝を曲げて座ること、手をついて横向きでマットまでジャンプすることなどの練習です。

自分が終わったら手をあげて次の友達に合図を送ります。

そしたら次の友達が手をあげて助走を始める、ということを徹底して安全にも注意が払われていました。

この基本的なことをじっくりやることで、跳ぶことを怖がらなくなり、高学年につながります。

みんな上手にできていました(^^)

つづり発表!

つづり発表!

22日(月)に人権集会が開かれました。

今回は1年生から6年生までの代表者が、それぞれの日常の暮らしを見つめたつづり(作文)を発表してくれました。

入院しているおじいちゃんのこと、家族と一緒に勉強をしたこと、家の手伝いをしたこと、虫の命を考えたこと、など様々な内容でした。

日常的な出来事をつづっていくと、自分や身近な人やものをよく見るし、気づきや再発見があるものです。

また、周りの人はそのつづりを読むことで、その人の暮らしが見えます。

この集会では、つづりの発表のあとに友達からの感想発表がありました。

「〇〇さんは、私と同じだなと思いました」

「◇◇さんは、よく頑張ってるな」

「△△さんは、やさしいなと思いました」

友達の意外な一面を知った子どもたちでした。

みんな学校とは違った姿がおうちにはあります。

人にはいろいろな面があるから素敵なんでしょうね。

顔認証型!

顔認証型!

先日、学校に感染症対策の強い味方、顔認証型の検温計が届きました!

1年前までは、体温は脇の下で測るものでした。

そして、非接触型のおでこでピッとするものが学校に入り、ついに顔認証型が。

時代が急速に進んだ気分です。

保護者の方々、地域の方々、来校された際には、この高感度マシンで検温をお願いします(^^)

保護者説明会!

保護者説明会!

19日は4月に入学してくる子どもさんの保護者に対する学校説明会でした。

例年ならば、新1年生も一緒に来校してもらうのですが、コロナのことがあり、今回は保護者だけとさせていただきました。

新1年生はもちろんでしょうが、在校児童もとても楽しみにしていたので、残念がっていました(-_-)

4月に入学するのは5名の予定です。

少ない人数ですが、その分なかよくなるだろうし、楽しい学校生活を送れるものと期待しています。

保護者の方にお話をうかがっても、みんな元気いっぱいの子どもさんみたいなので、4月が楽しみです(^^)

これからのりんどうヶ丘小学校を背負っていく子どもたちに早く会いたいです(^^)/

雪!

雪!

昨日から降り出した雪が今日は5cmを超える積雪となりました。

学校は2時間遅れの開始となって、子どもたちはゆっくり登校。

でも、きっと早く学校に来て雪で遊びたかったのでしょう。

登校するとすぐにソリを引っ張って小山に向かう姿がたくさんありました。

ソリ滑りと雪合戦で遊ぶ子どもたちの表情は、手や足が冷たくてもニコニコ(^^)

この冬最後かもしれない雪をしっかり楽しみました。

そのころ駐車場では今回もボランティアで雪を除けてくださる重機が。

いつもありがとうございます!

教育推進連絡会議!

教育推進連絡会議!

今日は校区教育推進連絡会議、通称「りんどう会」を行いました。

りんどう会は、委員である地域の方に学校に来ていただき、学校の取組等をお伝えしたり、委員さんの意見をうかがったりするものです。

例年は2回開催するのですが、今年度は今日が初めての開催となりました。

まずは、各学級の授業の様子を参観していただきました。

どの学年も子どもたちが張り切って学習する姿があり、委員さん方に喜んでいただきました。

特に3年生は外国語活動をしていたのですが、この様子に委員さんもびっくり。

「自分たちの時は中学校でThis is a pen.くらいじゃった」

「今は進んどる!」

と、何度も口にされていました(^^)

授業参観のあとは、場所を移して教育委員会からの話がありました。

内容は、今後進められていく「コミュニティスクール」についてです。

これまで以上に地域と学校が一体となって子どもたちを教育していくことが大事になってきます。

町としてもしっかり取り組んでいく方針です。

この「りんどう会」がコミュニティスクールの核となっていくので、今後も手を取り合って子どもたちのために頑張っていきたいと思っています。

今日は、ありがとうございました。

遊びの達人に!

遊びの達人に!

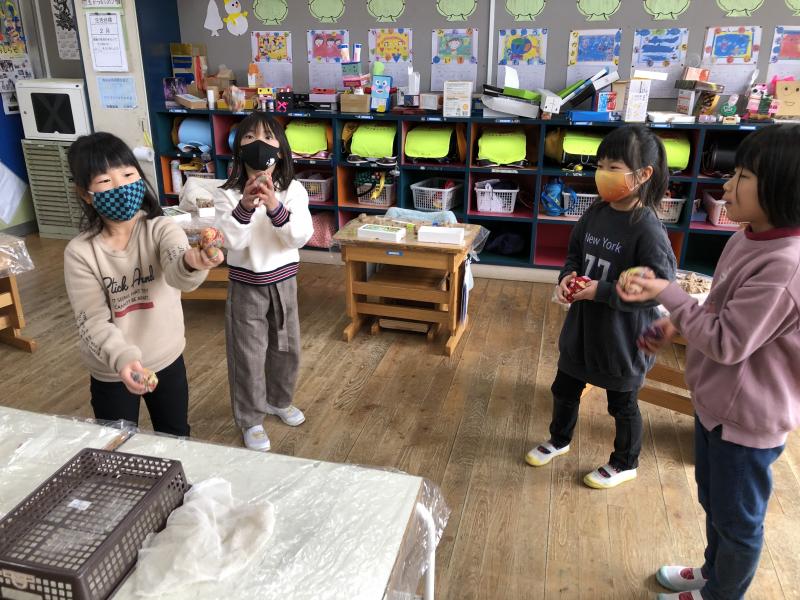

1年生が今ハマっているものはお手玉とこま回しです。

生活科で昔の遊びを勉強したことで、夢中になっています(^^)

でも、例年なら祖父母参観でこういった遊びを教えてもらうのですが、今年は祖父母参観は中止で、教えに来ていただけません(-_-)

そこで、こま回しが上手なおじいちゃんの動画を撮ってみんなで見ました。

その見事な技術にみんなテンションが上がり、早速練習に熱が入ったのです。

実は、校長をはじめ、何人もの職員が「子どもの頃やってた」と言ってこま回しに挑戦したのですが、昔できていたはずのことが誰もできないのです(^^;)

1年生と一緒に練習です!

みんなで達人になろう(^^)/

クローン!?

クローン!?

職員室の廊下側の窓から怪しい3人組が覗いています。

職員室に入るように促すと、その3人は薄っぺらの子どもたちでした(°0°)

この正体は2年生の作品。

等身大の自分を描いたものです。

生活科の学習で、これまで大きくなった自分と赤ちゃんのころの自分を視覚的に比べるのだそう。

教室に行ってみると、

「ここには18人子どもがいますよ!」

と、ニコニコ顔の子どもたち。

自分の席に座らせてみる姿もありました(^^)

勉強して、きっと成長した自分に驚くことでしょうね(^_-)

卒業のエピソード!

卒業のエピソード!

今日は、学校集会で校長講話がありました。

内容は、永尾校長が小学6年生のときのエピソードでした。

永尾少年の6年2組の教室は2階にあります。

教室の窓からは柿の木が見えます。

普通は冬が近くなると、柿の実も葉も落ちてしまうのですが、なぜか柿の実が1個だけ落ちません。

1月になっても2月になっても落ちません。

そのうち、教室のみんなは柿の実があるのかを確認することが日課となりました。

3月になっても落ちません。

みんなは卒業式まで落ちて欲しくないと願うようになりました。

あと3日、あと2日、あと1日…。

卒業式の朝、そこに柿の実はいつものようにありました。

みんなは、しっかり柿の実を確認して卒業式に臨んだのです。

そして、体育館での卒業式が終わり、教室に向かう列。

その列の中で、柿の実がなくなっていることをみんなは知りました。

「僕たちの卒業を見守ってくれたんだ」

永尾少年は、柿の実に心の中でお礼を言いました。

今日の話は、特に6年生に向けたものでした。

日常の生活の中にも思い出深いことはある、そういうものを卒業までにたくさん作って欲しい、ということです。

あと1か月半で卒業する6年生、小学校卒業時のエピソードを語れる人になってくださいね(^^)

集会では、書写展や県文集、なわとび大会の表彰もありました。

昔の道具!

昔の道具!

3年生が社会科の勉強で昔の道具を使っていました。

この前は洗濯板で洗濯をしたようですが、今回は七輪で火を起こすことに挑戦です。

子どもたちはマッチの擦り方からぎこちなく、はじめは炭を入れた七輪にマッチを投げ入れる姿がありました(^^;)

その後、杉の葉を入れてみたり新聞紙を入れてみたりと、試行錯誤。

ついには板でおあいで風を送るところまでいきつきました(^^)

炭に火が起こると、その炭を分けて竈で湯を沸かしたり、火鉢で暖をとったり。

現在の暮らしがいかに便利かということ以上に、昔の暮らしの知恵に気付いた3年生でした。

ちなみに、これらの道具は地域の方からお借りしました。

ありがとうございました!

プログラミング!

プログラミング!

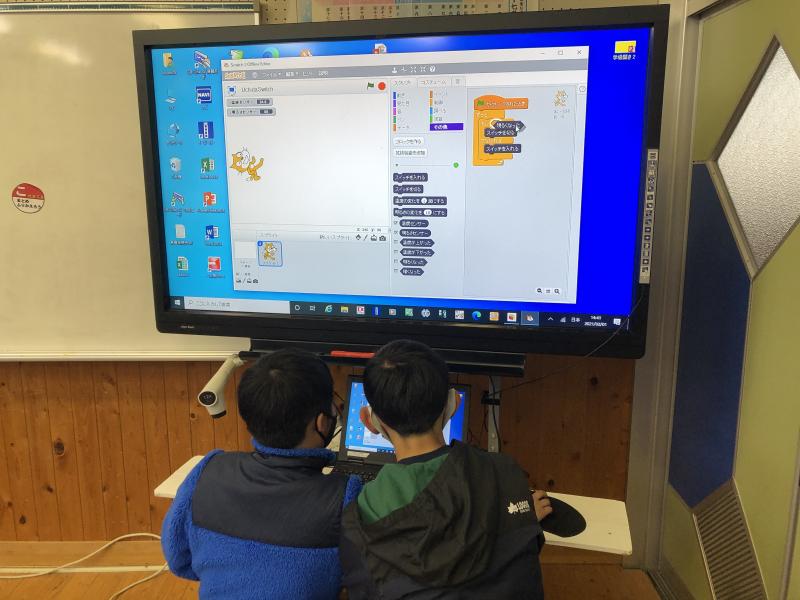

新しい学習指導要領で、プログラミングが入ってきました。

6年生の理科では、アプリの中で命令を組み立てていくことで実際に豆電球を光らせる、というようなことを行いました。

例えば、「旗のマークをクリックしたとき」「センサー部分が暗くなったら」「スイッチを入れる」「そうでなければ」「スイッチを切る」という具合です。

こういう命令を組み合わせることで、自分の思ったような動作をさせることができます。

子どもたちは、豆電球のあと、パソコンの画面上でキャラクターを動かすプログラムを作っていきました。

キャラクターが飛んだり、回ったり、複数で競走したり、サッカーボールをシュートしたり…。

さすがに現代の子どもたち、こういう作業は大好きだし得意です(^^)

プログラミング教育は、コンピュータを上手に扱うだけでなく、物事の仕組みを理解し順序立てて考えていく「プログラミング的思考」を身に付けるためのものです。

そういう視点を持って、勉強したり日常生活を送ったりすると、ゲーム感覚で楽しめるのかもしれませんね(^_-)

キックベース!

キックベース!

「2月に入って、プロ野球は一斉にキャンプイン!」

と言っても、最近の子どもたちはあんまり興味がないでしょうね(-_-)

昔は休み時間に野球やキックベースをして遊ぶ子どもたちがたくさんいましたが、本校では見かけません…。

で、今、3年生と4年生が合同体育でキックベースボールの学習をしているのです。

やはり、あまりルールが分からないようで、最初のうちは外野まで走っていくランナーもいたとか(^^;)

今日は、キックベースの学習のまとめで、赤vs白で試合をしていました。

案の定、打順が分からなくなったり、フライを捕られても走ったりと珍プレーもありましたが、子どもたちはいたって真面目に一生懸命プレーをしていました(^^)

そして、強烈ライナーをキャッチしたり、内野ゴロでフォースアウトを取ったり、ファインプレーも見られたのです(^_^)v

子どもたちは経験すればするほど上手になっていくし、理解していくものです。

ベースボールの楽しさを知って、休み時間にも楽しむ姿が見られるといいな、と思います(^_-)

鬼は外!

鬼は外!

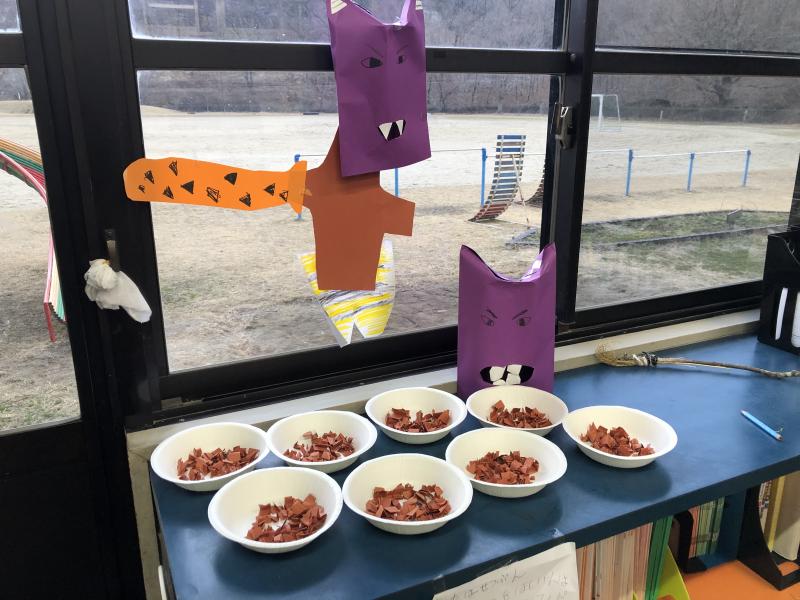

今日は節分。

2月2日が節分になるのは124年ぶりということですが、これからは4年ごとに2月2日になるそうな。

不思議ですね。

それはさておき、イベント好きな2年生は節分に向けて、先週から上の写真のように豆まきの準備を自分たちで手作りで進めてきていました。

豆も色画用紙で作っています(^^)

さあ、今日はいよいよ豆まき。

自分たちの心の中の鬼を追い出そうと話しました。

忘れ物をする鬼、片付けられない鬼、すぐにあきらめてしまう鬼、などなど。

そして、豆まきスタート!

コロナ禍で大声は出せない静かな豆まきでしたが、ニコニコ笑顔での鬼退治となりました(^_^)v

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 栃原憲聖

運用担当者 教頭 佐藤靖哉