学校生活

学校便りをアップしました。

学校便りNo.6をアップしました。

ご覧ください。

ご覧ください。

セカンドステージ スタートの日

中原の朝は、やっぱり「朝ミーティング」から。

今日は、いつもより時間が長くなりました。

だって、お題が「夏休みに楽しかったこと」でしたから。

だって、お題が「夏休みに楽しかったこと」でしたから。

家族、親せきとのおとまりのこと、お買い物やプレゼントでゲットしたモノ、おいしかったもの、初めての体験、習い事・・・

夏休みの絵日記を31ページ、早めくりさせてもらったような時間でした。

夏休みの絵日記を31ページ、早めくりさせてもらったような時間でした。

朝1番に、休み明け集会

まずは、表彰でした。

こいのぼりスケッチの入賞者と、郡市童話発表会。

それから、校長先生のお話。

最初のスライド

「夏休みはたのしかったですか?」

最初のスライド

「夏休みはたのしかったですか?」

夏休み前に、校長先生から宿題がでていました。

「おうちの方と、いのちのお話をする」

「おうちの方と、いのちのお話をする」

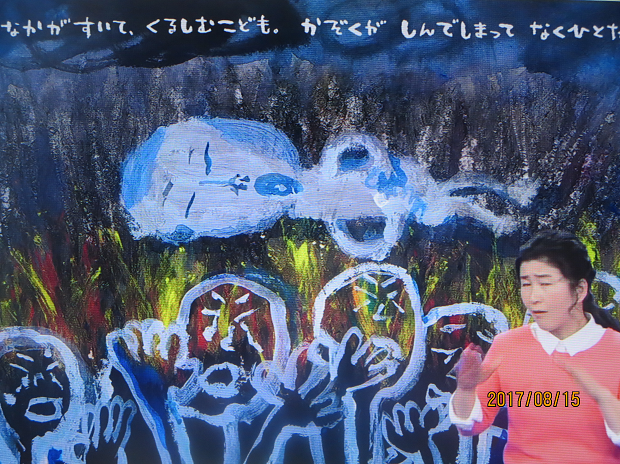

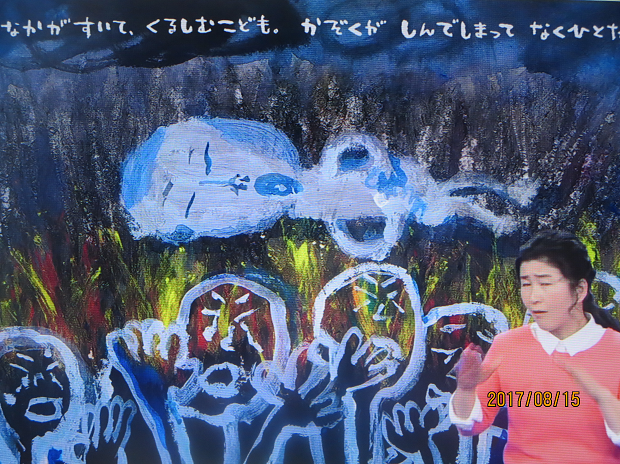

今日は、校長先生からの、いのちのお話です。

「いのちのトラブル」

うつ、ける、なぐる、ことば、落書き、ものをかくす・・・などで、心がケガをしてしまうことがあることを、プレゼンで。

みーんなにわかるように、ひらがなでお話してくれました。

「いのちのトラブル」

うつ、ける、なぐる、ことば、落書き、ものをかくす・・・などで、心がケガをしてしまうことがあることを、プレゼンで。

みーんなにわかるように、ひらがなでお話してくれました。

「そんなとき、校長先生はとっても悲しくなる。腹が立つよ。許されないことだよ。」

「でもね・・・」

「いのちをたいせつにする」=「いのちをまもる」

「もし、悩みや、いやなことがあったら、誰かに話してね。相談して欲しいよ。

これから運動会もひかえているよ。みんなで一緒に、がんばっていこうね。」

「もし、悩みや、いやなことがあったら、誰かに話してね。相談して欲しいよ。

これから運動会もひかえているよ。みんなで一緒に、がんばっていこうね。」

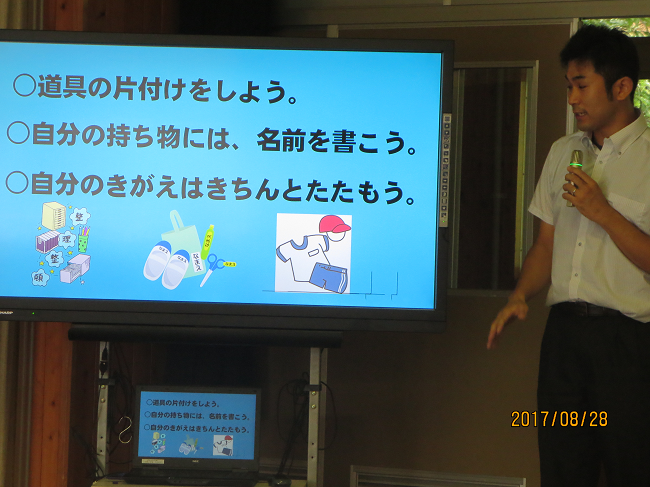

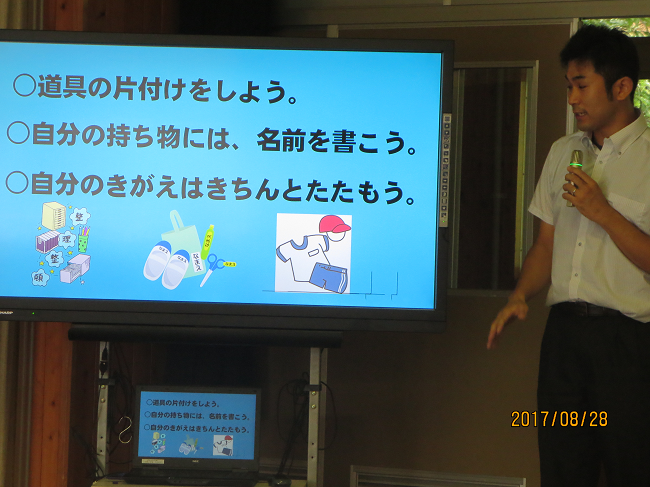

その後は、生徒指導の先生から。

「生活リズムはどうかな?ばっちり!っていう人手をあげて!」

「は~い!」(??)

運動会の練習が始まるのを前に

「自分の道具をきちんと片づける

持ち物になまえを書く

着替えたものを、きちんとたたむ」

など、具体的に気をつけて欲しいことの、お願いをしました。

「自分の道具をきちんと片づける

持ち物になまえを書く

着替えたものを、きちんとたたむ」

など、具体的に気をつけて欲しいことの、お願いをしました。

校長先生のお話の中に、誰かにお話、相談して!とありました。

でも、

トゲが刺さっている部分、弱い部分は、誰にでも・・・とはいかないものです。

または、漠然とした心配や不安がストレスになっている・・・ということもあります。

子どもから、「ここで、言っていいんだな。」と思ってもらえる人でありたい、学校でありたい・・・と。

職員みんなでがんばります。

毎日の積み重ねの中で。

でも、

トゲが刺さっている部分、弱い部分は、誰にでも・・・とはいかないものです。

または、漠然とした心配や不安がストレスになっている・・・ということもあります。

子どもから、「ここで、言っていいんだな。」と思ってもらえる人でありたい、学校でありたい・・・と。

職員みんなでがんばります。

毎日の積み重ねの中で。

夏休みラストスパート

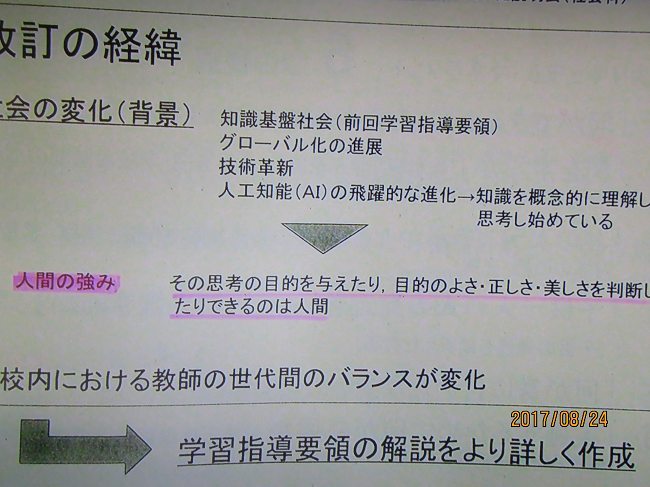

激しい変化を感じた、24日の研修(次期学習指導要領の解説)でした。

ロボットや人工知能(AI)の、技術革新も起きている時代ですからね。

この中で、未来をきりひらいていく子どもたちに必要な力に、「人間らしさ」

があります。

ロボットや人工知能(AI)の、技術革新も起きている時代ですからね。

この中で、未来をきりひらいていく子どもたちに必要な力に、「人間らしさ」

があります。

「体力」もその中のひとつ。

8月25日(金)

夏休み最後の「かけっこ教室」がありました。

夏休み最後の「かけっこ教室」がありました。

いつものように、先ずラダーなど。

あら?なんかそのスタートは・・・

あら?なんかそのスタートは・・・

高校野球を観たからでしょう。

スタートで、盗塁をイメージしていたようです。

スタートで、盗塁をイメージしていたようです。

ポツポツ雨が落ちたり、カァ~ッと晴れたりを繰り返すお天気でした。

雨が降っていないときは、運動場メニューが出来ます。

でも、雨が降ってきたら、児童玄関の屋根の下へ。

でも、雨が降ってきたら、児童玄関の屋根の下へ。

「休憩!!」かと思ったら、

階段をチョコチョコあがって、おりて、あがって、おりて・・・

また、晴れたら運動場!

そしてまた、ポツポツ落ちてきたら、

片足あげて・・・ふらふら。

次は目をつぶって、片足あげて~~~。

本当の「休憩」では、水分補給はしますが、他に

階段をチョコチョコあがって、おりて、あがって、おりて・・・

また、晴れたら運動場!

そしてまた、ポツポツ落ちてきたら、

片足あげて・・・ふらふら。

次は目をつぶって、片足あげて~~~。

本当の「休憩」では、水分補給はしますが、他に

久しぶりに会った担任の先生にくっついたり、夏休みのお話をしたり。

後半で、リレーのバトンパスの練習。

すでに体育で、パスの仕方を習っている高学年は、歩数をはかって準備。

お手本で、みんなに。

お手本で、みんなに。

ちゃんとお手本見てた?

ねえ、ほら!

ねえ、ほら!

バトンを両目で見て、横に手を置くと、手に穴が開いたように見えるんだそうです。

リレーの順番決めジャンケンでは、

コラコラッ!あっち向いてほい!!になっっていきましたぁ・・・。

コラコラッ!あっち向いてほい!!になっっていきましたぁ・・・。

昨日の研修で、体育科における学習指導要領改訂の要点 の中に

「体力や技能の程度、年令や性別及び障害の有無に関わらず、運動やスポーツの多様な楽しみ方を共有できるような指導内容の充実」というのがありました。

「体力や技能の程度、年令や性別及び障害の有無に関わらず、運動やスポーツの多様な楽しみ方を共有できるような指導内容の充実」というのがありました。

運動遊びが苦手な子への例なども、あげられていました。

かけっこ教室は、かけっこ上達はもちろん、運動遊び大スキの、きっかけがいっぱいの、教室でした。

(汗だく意地悪メニューを、うみ出すのがとっても上手な)コーチ!ご指導ありがとうございました。

(来週の水曜日まで、かけっこの様子が、きよらチャンネルでも放映されています。)

雨が降ろうと、サンサンん照り付けようと、草むしりをしていた先生方、お疲れ様でした。

かけっこ教室は、かけっこ上達はもちろん、運動遊び大スキの、きっかけがいっぱいの、教室でした。

(汗だく意地悪メニューを、うみ出すのがとっても上手な)コーチ!ご指導ありがとうございました。

(来週の水曜日まで、かけっこの様子が、きよらチャンネルでも放映されています。)

雨が降ろうと、サンサンん照り付けようと、草むしりをしていた先生方、お疲れ様でした。

保護者の方、毎回の送迎や水筒の準備、汗びっしょりの洋服のお洗濯など、お世話になりました。

2155

いったい何の数字でしょうか?

だ~れも、絶対、わからないと思います。

(こんなこと数える人は、いないだろうから・・・)

だ~れも、絶対、わからないと思います。

(こんなこと数える人は、いないだろうから・・・)

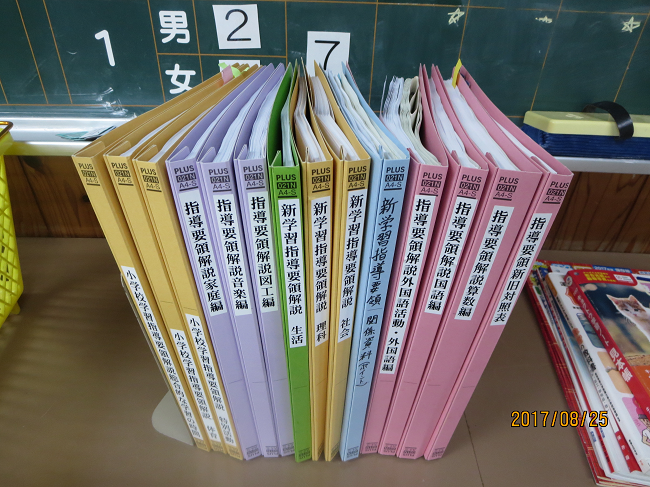

改訂される次期学習指導要領の解説資料、全教科の冊子、全ページをたしてみたら、2155ページ(+資料)になりました。

学習指導要領とは、学校で、学年ごと教える教科内容を定めるものです。

(教科書はこれによってが作成されています。)

8月24日の職員研修では、8月18日、新しい学習指導要領の阿蘇地域説明会を受けて来た先生4名が、その内容を復講してくれました。

(教科書はこれによってが作成されています。)

8月24日の職員研修では、8月18日、新しい学習指導要領の阿蘇地域説明会を受けて来た先生4名が、その内容を復講してくれました。

実物投影機を使って、大事なところは、指さして読んだり、キーワードやポイントをおさえたり。

「例えば、自分はこうしています。」とか、「自分は、こう解釈しました。」とか、「最終的に、こうだと思います」と、2155ページ(+α)を、できるだけわかるように・・・と工夫して。

でも・・・・

「主体的・対話的で深い学び」「学びに向かう力」「プログラミング教育」「カリキュラムマネジメント」「キャリア教育」・・・・「人間の強み」だなんて要点の文字を見ただけ、社会の変化を実感しますね。

「お疲れ様でしたぁ。」・・・と終わらない。

南小国町のICT研修講師などにもおいでた方が、次期学習指導要領でについてのコメントで、こう言われています。

「この先10年は、これまでの20年よりも、もっと早く変化すると言われています。

子どもも、そして大人も、共に成長していく必要があります。

ひとりひとりが、昨日よりも意識的に、素敵な選択をして、共に未来をつくっていく!」

子どもも、そして大人も、共に成長していく必要があります。

ひとりひとりが、昨日よりも意識的に、素敵な選択をして、共に未来をつくっていく!」

始まりです。

運動場では、保育園生が、運動会の練習をしていました。

会議中だったので、ごあいさつのおかえしができなくて、ごめんなさい!でした。

会議中だったので、ごあいさつのおかえしができなくて、ごめんなさい!でした。

子どもの居場所

昨日、

「ちょっと、パトロールしてきます。」

校長先生が、午後、(道に落ちた栗をタイヤで踏みながら)校区内をまわりました。

中原小は、プール開放も終わっていたので、どう過ごしているのかな・・と。

「ちょっと、パトロールしてきます。」

校長先生が、午後、(道に落ちた栗をタイヤで踏みながら)校区内をまわりました。

中原小は、プール開放も終わっていたので、どう過ごしているのかな・・と。

子どもたちには、あまり会えなかったそうでした。

暑い日でしたので、おうちの中だったのでしょう。

そういえば今朝、「今日は、○○くん家に集まって、応援団の練習をする。」と言っていた子もいたっけ。

そういえば今朝、「今日は、○○くん家に集まって、応援団の練習をする。」と言っていた子もいたっけ。

おうちの方はお仕事があります。

それでも、子どもに、お休みの日も安心して、食べるもの、寝るところ、遊ぶところがあるというのは、当たり前のようですが、とても幸せなことですよね。

それでも、子どもに、お休みの日も安心して、食べるもの、寝るところ、遊ぶところがあるというのは、当たり前のようですが、とても幸せなことですよね。

自分のおうちや、じいちゃん・ばあちゃんとおうちにいる子も多いです。

その他に、放課後等デイサービスで、過ごしている子もいます。

こちらは、おじゃました時、ちょうどお昼ごはん(お弁当タイム)でした。

毎日午前10時までは学習時間、そのあと、例えば、絵手紙の先生が来て、教えてくれたり、昨日は、料理教室だったそうですよ。

午後は、市原小学校のプールに行っています。

毎日午前10時までは学習時間、そのあと、例えば、絵手紙の先生が来て、教えてくれたり、昨日は、料理教室だったそうですよ。

午後は、市原小学校のプールに行っています。

他の小学校のお友だちと、指導員さんと一緒に、いろいろな体験もさせてもらいながら、夏休みを過ごしたんだね。

こちらは、今日、みんなでカレーライスを作ったそうで、いい香りがしていました。

一日一日のスケジュール。

遊びやスポーツ、食事などを通して、自然と、発達を支援したり、生活をたのしくしたりする勉強が、組み込まれています。

夏休みの間、お世話になりました。あと残り数日!

その日の放課後、校長先生は、今度は地域の方とのパトロールにでかけました。

(みなさん、毎週ありがとうございます。)

その日の放課後、校長先生は、今度は地域の方とのパトロールにでかけました。

(みなさん、毎週ありがとうございます。)

処暑前日

「処暑[しょしょ]」とは、暑さが峠を越えて、後退し始める頃。

それが明日です。

つまり今日、8月22日は峠のてっぺん。

確かに、甲子園球場は、すごく!熱くなっていたようです!!(汗&涙が・・・)

明日からは、どんどん涼しくなりそうです。

それが明日です。

つまり今日、8月22日は峠のてっぺん。

確かに、甲子園球場は、すごく!熱くなっていたようです!!(汗&涙が・・・)

明日からは、どんどん涼しくなりそうです。

ラジオ体操①

ラジオ体操会場の公民館まで、ふたりの姉弟は自転車で。

ひとり(1年生)は、少し距離があるので、おうちの方、今日はお母さんが送ってくれていました。

夏休みはじめのころ、送ってくださっていたお父さんと話したとき、「早いなぁ~」とおっしゃっていました。

が、夏休み中、ずっと時間を変えずに続けてくださっていました。

ラジオ体操会場の公民館まで、ふたりの姉弟は自転車で。

ひとり(1年生)は、少し距離があるので、おうちの方、今日はお母さんが送ってくれていました。

夏休みはじめのころ、送ってくださっていたお父さんと話したとき、「早いなぁ~」とおっしゃっていました。

が、夏休み中、ずっと時間を変えずに続けてくださっていました。

『新 肥後っ子かがやきプラン』で、午後10時前就寝の推進をしていますが、資料に、

△午後10時前に寝せたいが、家族の生活時間に合わせてしまい、子どもの就寝時刻が遅くなる、61.3%

という、熊本県のデータがありました。

いろいろな事情、ありますもんね。わかります。

という、熊本県のデータがありました。

いろいろな事情、ありますもんね。わかります。

でも、この1年生のおうちの方は反対ですね。

(夜遅くまでのお仕事で、大変な朝が多かったと思いますが)

子どもの6時半集合に、おうちの方が合わせてくださって。

ありがとうございました。(あと3日ですよ!)

(夜遅くまでのお仕事で、大変な朝が多かったと思いますが)

子どもの6時半集合に、おうちの方が合わせてくださって。

ありがとうございました。(あと3日ですよ!)

ラジオ体操②

前回は、地区長のお父さんが車でついてきてくれていましたが、なんと新しくCDプレーヤーを買ってくださって、ピカピカ!朝陽と一緒に輝いていました。

おうちの方の、シフト勤務。

夜勤明けの時や、保育園や地区の行事、家族の健康状態によっては、忙しい朝もあったと思いますが、家族で協力しながら、夏休み中、早起きを続けてくださっていました。

1年生の子も、妹ちゃん(保育園)も、毎日続けましたね!

カードのシールも、お姉ちゃんと一緒に、毎日はってもらいました。

前回は、地区長のお父さんが車でついてきてくれていましたが、なんと新しくCDプレーヤーを買ってくださって、ピカピカ!朝陽と一緒に輝いていました。

おうちの方の、シフト勤務。

夜勤明けの時や、保育園や地区の行事、家族の健康状態によっては、忙しい朝もあったと思いますが、家族で協力しながら、夏休み中、早起きを続けてくださっていました。

1年生の子も、妹ちゃん(保育園)も、毎日続けましたね!

カードのシールも、お姉ちゃんと一緒に、毎日はってもらいました。

ラジオ体操③

今日も車のじゃまにならないように、ごみ置き場に三人並んで。

今日も車のじゃまにならないように、ごみ置き場に三人並んで。

三人の目線が・・・・・。

三人に合わせて、向かいのご自宅の庭で、おばあちゃんが一緒にラジオ体操をしてくださっていました。

(写真:実り始めた稲の向こうの庭に、おばあちゃん。)

三人に合わせて、向かいのご自宅の庭で、おばあちゃんが一緒にラジオ体操をしてくださっていました。

(写真:実り始めた稲の向こうの庭に、おばあちゃん。)

カードにシールをはりながら尋ねました。

「宿題終わった?」

「自由研究と読書感想文が・・・」

「宿題終わった?」

「自由研究と読書感想文が・・・」

3つのラジオ体操会場、同じ答えでした・・・・・。

学習の土台

夏休み中、職員はそれぞれに、たくさんの研修をさせていただいています。

その中の一つ「幼・保等、小、中連携セミナー」参加の先生からの報道に「学習の土台」というのがありました。

その中の一つ「幼・保等、小、中連携セミナー」参加の先生からの報道に「学習の土台」というのがありました。

「学習に落ち着いて取り組むことができるために、

『学習規律の定着』と『生活習慣』

これが、『学習の土台』」になります。」と、ありました。

『学習規律の定着』と『生活習慣』

これが、『学習の土台』」になります。」と、ありました。

ラジオ体操①

ラジオ(AM6:30)に合わせて、集まっているいる班です。

「夏休みはあと何日ね?」

今日は燃えるゴミ回収日。

ゴミ捨てに来たおばちゃんが、子どもたちの横を通りながら、たずねました。

今日は燃えるゴミ回収日。

ゴミ捨てに来たおばちゃんが、子どもたちの横を通りながら、たずねました。

「おはようございます。え~っと、あと5日です。」

(うそ?おいおい、だいじょうぶ?)

6年生の地区長さん。

昨日、一昨日と、野球の練習試合だったみたいだけど、

6時半に間に合うように、朝起きをして、自転車で来ていました。

(うそ?おいおい、だいじょうぶ?)

6年生の地区長さん。

昨日、一昨日と、野球の練習試合だったみたいだけど、

6時半に間に合うように、朝起きをして、自転車で来ていました。

各地区の地区長さんも、あと少しだよ。がんばれ!

田んぼをひとっぱしりしてきたくうちゃん(猫)と、ゆきちゃん(猫)を、なでなでしながら、カードにシールをはってあげます。

「今日は、これから何するの?」と聞いたら、

「二度寝します!」だそうです。

(いいです!この、朝の光シャワーを浴びることが大事なんです!)

「二度寝します!」だそうです。

(いいです!この、朝の光シャワーを浴びることが大事なんです!)

ラジオ体操②

おうちの庭でしている地区。

2戸ですが、にぎやか。

保育園・幼稚園の妹弟さんたちが参加してくれているから。

今日は、前回いなかった弟君も来ています。

2戸ですが、にぎやか。

保育園・幼稚園の妹弟さんたちが参加してくれているから。

今日は、前回いなかった弟君も来ています。

「みんな、円くなって!」

4年生のお兄ちゃんが声をかけてから、はじまりました。

4年生のお兄ちゃんが声をかけてから、はじまりました。

ママたちは、土曜日の廃品回収について、

「今年、前日声かけしたのがよかったみたいよ、来年は・・・。」

と、今年の反省と、来年度の役割分担のお話も、されていました。

(ありがとうございます!)

「今年、前日声かけしたのがよかったみたいよ、来年は・・・。」

と、今年の反省と、来年度の役割分担のお話も、されていました。

(ありがとうございます!)

体操が終わったら、「じゃあね!」

2年生のお兄ちゃんが、妹たちをおんぶして、おうちに入っていくのを見ながら

「さっ、今からみんなの歯みがきです!!」とママ。

(すごい!朝ごはんのあとの歯みがきも、夏休まない!)

「さっ、今からみんなの歯みがきです!!」とママ。

(すごい!朝ごはんのあとの歯みがきも、夏休まない!)

もう一戸の子どもたちは、おしゃべりしながら、おうちに向かって歩いて戻ります。

途中、「見て!きれいな花がここにもあるよ。」などなど。

新築中のおうちも、にっこり見上げながら。

子どもの「脳」の発達には順序があります。

大切なのは、その発達の順番に沿って、脳を育てることです。

脳育ては、よく、家づくりにたとえられます。

大切なのは、その発達の順番に沿って、脳を育てることです。

脳育ては、よく、家づくりにたとえられます。

1階の基礎ができていないのに、2階をつくると家が崩れるように、

1階の脳を、しっかりと。

1階の脳を、しっかりと。

1階の脳、つまり大脳や脳幹を育てるもとは、

「太陽の動きに合わせた、起床や就寝」

「規則正しい食事」

「ふれあい」や「声かけ」

「散歩」など。

「太陽の動きに合わせた、起床や就寝」

「規則正しい食事」

「ふれあい」や「声かけ」

「散歩」など。

生活習慣を整えることが、1階の脳「生きるための脳」をしっかりつくります。

こ~んなに集まりました!

えっ??いいの?

小学校ホームページ 学校生活トップの写真に!?

(おいしそうな)お酒がずらり!

(おいしそうな)お酒がずらり!

いえいえ、いいんです。

これは、ほんの一部。

これは、ほんの一部。

8月19日(土)

この日は、中原小学校の廃品回収でした。

この日は、中原小学校の廃品回収でした。

普段はキュウリを入れるコンテナ。

今日は、空きビンがこんなに!

今日は、空きビンがこんなに!

初めて参加の校長先生が、どんどん届くビンを運びながら

「こんなに一升瓶が多い廃品回収は初めて!」と。

「こんなに一升瓶が多い廃品回収は初めて!」と。

子どもたちは、自分の地区から集めたビンをおろし、ついているキャップを外したり、種類別にならべたりもしました。

(ビン迷路みたいになってきたので遊んだり、ちょっぴりぶつかって、ドミノ倒しがおこったり・・・ふふっ)

キャップを外しながら、「臭いで酔っぱらいそう・・・。」とも言っていました。

(ビン迷路みたいになってきたので遊んだり、ちょっぴりぶつかって、ドミノ倒しがおこったり・・・ふふっ)

キャップを外しながら、「臭いで酔っぱらいそう・・・。」とも言っていました。

学校は、7時にはじまりとお知らせしていましたが、地区によっては6時台から各お家をまわって、集めたそうです。

ベビーカーの赤ちゃんから、小学生・中学生・保護者の方・おじいちゃん・おばあちゃん・先生たち・・・お会いした方の顔を浮かべると、90人くらいいたと思いますが、きっとお家ではもっと、そして、ご近所の方々も、いっぱいお手伝いくださったことだと思います。

「こぉんなにたくさん、だれが飲んだんですか?」と子どもから質問。

「あのね・・・。」

「あのね・・・。」

子どもたちのため(?)に、中原地域の皆々様。

毎年、本当に、ありがとうございます。

トラックからケースをおろし、みんなで入れて、運んで。

業者の方が、それはそれは手早く、上手に、安全に、積込んでくださいました。

毎年、本当に、ありがとうございます。

トラックからケースをおろし、みんなで入れて、運んで。

業者の方が、それはそれは手早く、上手に、安全に、積込んでくださいました。

最後にPTA会長さんから

「みなさん、今日はありがとうございました。お酒はこれからも、一升瓶で買いましょう!」

とごあいさついただいて、学校から連絡をして、解散をしました。

「みなさん、今日はありがとうございました。お酒はこれからも、一升瓶で買いましょう!」

とごあいさついただいて、学校から連絡をして、解散をしました。

お疲れ様でした!

(汗びっしょりになったので、のどがかわきましたねぇ。えっと・・・)

(汗びっしょりになったので、のどがかわきましたねぇ。えっと・・・)

夏休みのプール 最終日

8月18日(金)

今日は、夏休みのプール最終日でした。

今年、いつもの夏より暑かったので、プールで泳ぐことが出来て、よかったです。

今日は、夏休みのプール最終日でした。

今年、いつもの夏より暑かったので、プールで泳ぐことが出来て、よかったです。

そんな暑い中で、22戸の保護者の方には、休み中、何回も当番が回って来る、たいへんなプール監視だったと思います。

全員を安全に見守っていただき、どうもありがとうございました。

宿題の絵日記が、1枚まだなら、今日の様子をおすすめしたくなる、キラッキラのプールでした。

全員を安全に見守っていただき、どうもありがとうございました。

宿題の絵日記が、1枚まだなら、今日の様子をおすすめしたくなる、キラッキラのプールでした。

6年生が、「小学校での、夏休みプールが終わってしまいました。」と言って帰りました。

運動場に、キャッチボールをして来ている子がいます。

8月18日は「高校野球の日」でした。

8月18日は「高校野球の日」でした。

昨日、熊本県代表の秀岳館は、残念ながら敗れてしまいました。

野球の監督が、選手にサインを送るのをよく見ると思いますが、あれは、「起源」に手話がかかわっているのだそうです。

審判の「アウト」「セーフ」「ストライク」などのジェスチャーが使われるようになったのも、耳の聞こえないメジャーの選手が、1球1球審判の口を読んでいたけど、それでは、バッティングリズムが崩れてしまう。

一計を案じて、3塁コーチにサインを出してもらったのが、はじまりだったそうですよ。

困っていることや、お願いしたい事を伝えて、それを丁寧に対応して始まり、そのことが、み~んなにとってよくなって、今ではステータスに。

こういうことって、わりと他にもいっぱいあるんですよ。

野球の監督が、選手にサインを送るのをよく見ると思いますが、あれは、「起源」に手話がかかわっているのだそうです。

審判の「アウト」「セーフ」「ストライク」などのジェスチャーが使われるようになったのも、耳の聞こえないメジャーの選手が、1球1球審判の口を読んでいたけど、それでは、バッティングリズムが崩れてしまう。

一計を案じて、3塁コーチにサインを出してもらったのが、はじまりだったそうですよ。

困っていることや、お願いしたい事を伝えて、それを丁寧に対応して始まり、そのことが、み~んなにとってよくなって、今ではステータスに。

こういうことって、わりと他にもいっぱいあるんですよ。

お盆明け

8月17日

お盆明けは、16日からまた、みんなでラジオ体操をしています。

ラジオ体操、第2まで上手になったね。

みんなの前に立っている3人、ちゃんと右左を反対にしようと、意識しているのも伝わりました。

毎回終わったら、地区長さんからカードに印をもらいます。

小学生の後に並んでいた、大人の方もです。

「私もカードをもらったから。印をもらいだしたら、続けるとうれしいですもんね。」と。

お盆明けは、16日からまた、みんなでラジオ体操をしています。

ラジオ体操、第2まで上手になったね。

みんなの前に立っている3人、ちゃんと右左を反対にしようと、意識しているのも伝わりました。

毎回終わったら、地区長さんからカードに印をもらいます。

小学生の後に並んでいた、大人の方もです。

「私もカードをもらったから。印をもらいだしたら、続けるとうれしいですもんね。」と。

お寺には、お盆にお供えした花が、まだきれいにありました。

お盆にはみなさん、お亡くなりになった方のことを思い、手を合わせたことでしょう。

その中には、戦争で亡くなった方も・・・。

8月15日は72年目の終戦記念日でした。

その中には、戦争で亡くなった方も・・・。

8月15日は72年目の終戦記念日でした。