給食

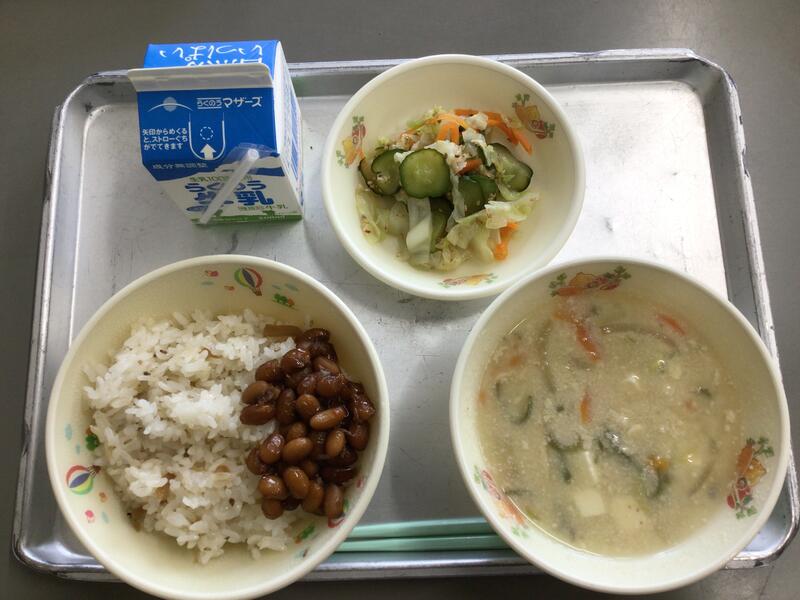

11月28日

だいずのごもくに じゃこときゅうりのすのもの

問題です!大豆、自給率はどのくらいでしょう?

① 6% ② 16% ③ 60% 答えは・・・① 6% です。

大豆は豆腐や納豆、みそ、しょうゆ、油などの原料になります。国内で使われる大豆(輸入品も含め)のうち、約65%が油の原料になるため食品用大豆の自給率は20%です。日本の自給率は野菜が80%で、芋が73%なので、大豆はとても低い値と言えます。

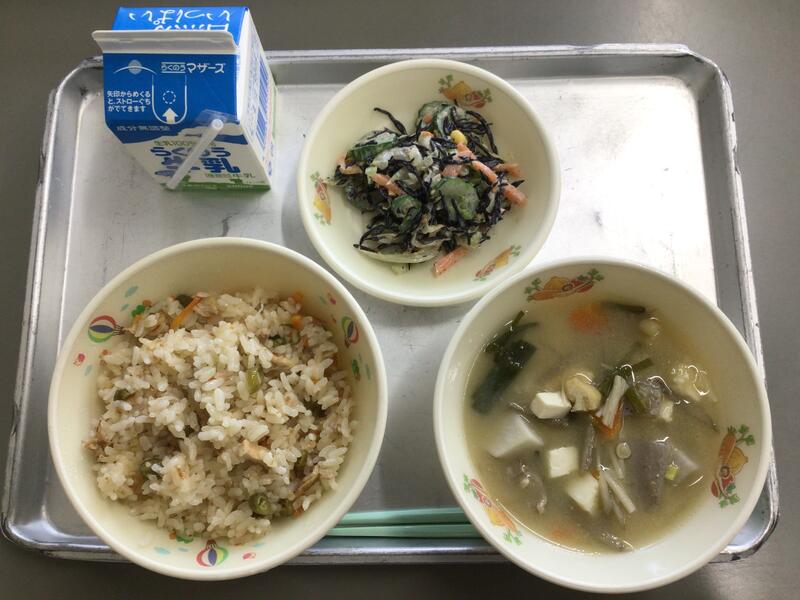

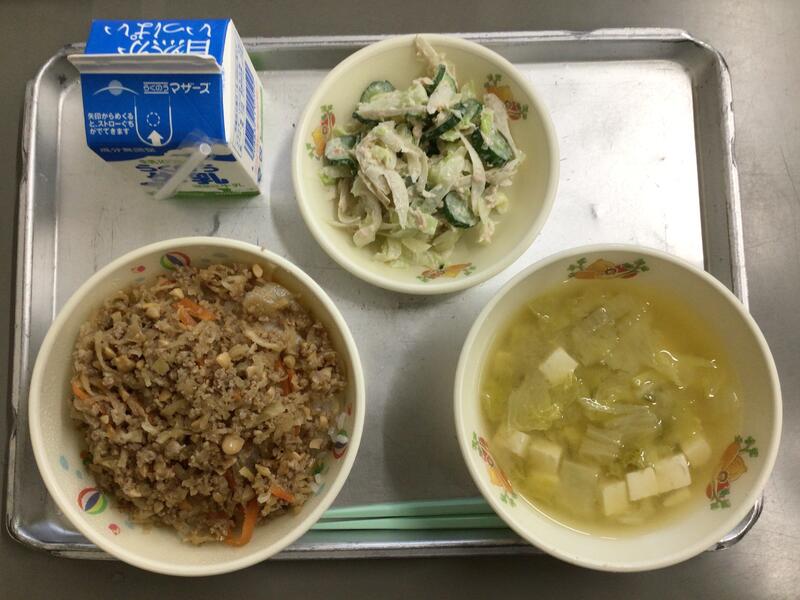

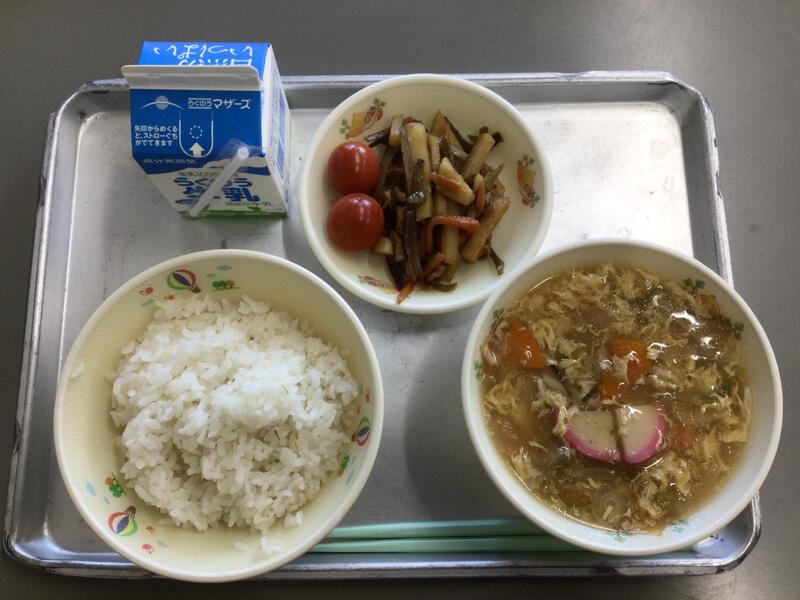

11月27日

こぎつねごはん ぶたじる ひじきサラダ

こぎつねごはんは、油揚げ・鶏肉・人参を、しょうゆ・砂糖・みりんで味をつけ炊き込んだご飯です。揚げと鶏肉が入っていて、ごはんとタンパク質が一緒に摂れますね。

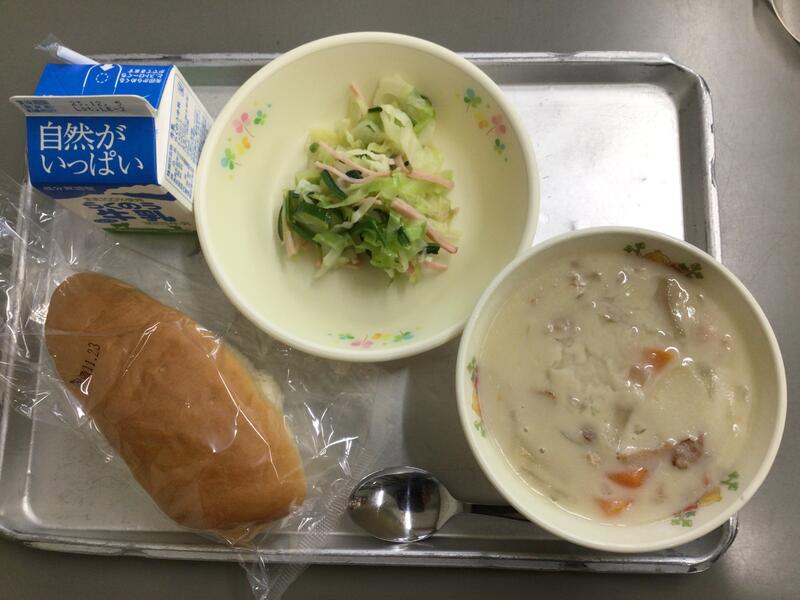

11月24日

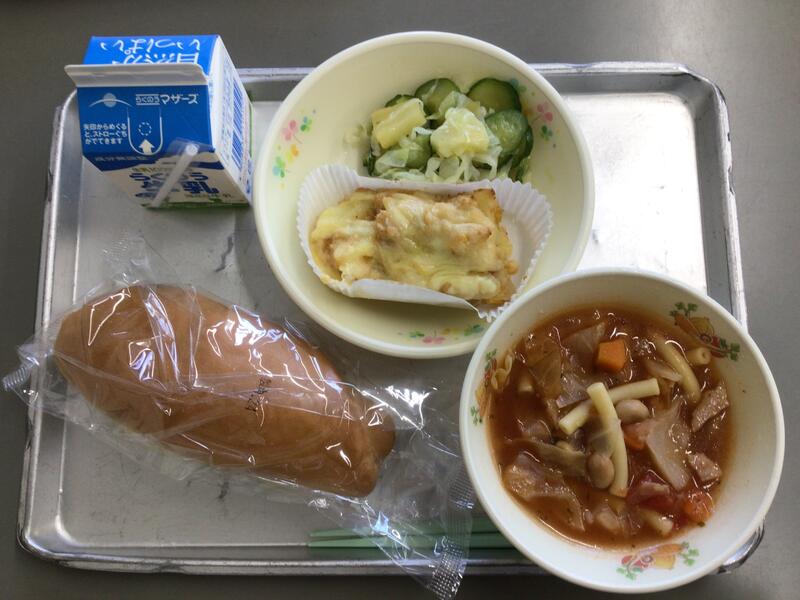

クリームシチュー グリーンサラダ コッペパン

ほうれん草は冬が旬の野菜です。カロテンやビタミンC、鉄、マグネシウムなどが豊富に含まれています。収穫した時期で栄養成分を比べてみるとビタミンCの量だけは夏より冬の方が3倍も増えています。

11月22日

すましじる ほきのもみじやき ごまあえ

みなさんは、和食の日を知っていますか?“みのりの季節”である秋、『1(い)1(い)24(にほんしょく)』という語呂合わせから11月24日に制定されています。また、だしの素材として古くから日本人の食生活を支えてきた“かつお節”に着目し、同じ11月24日を『1(い)1(い)2(ふ)4(し)』=「かつお節の日」としました。今日のすまし汁も、かつお節と昆布でだしをとってあります。

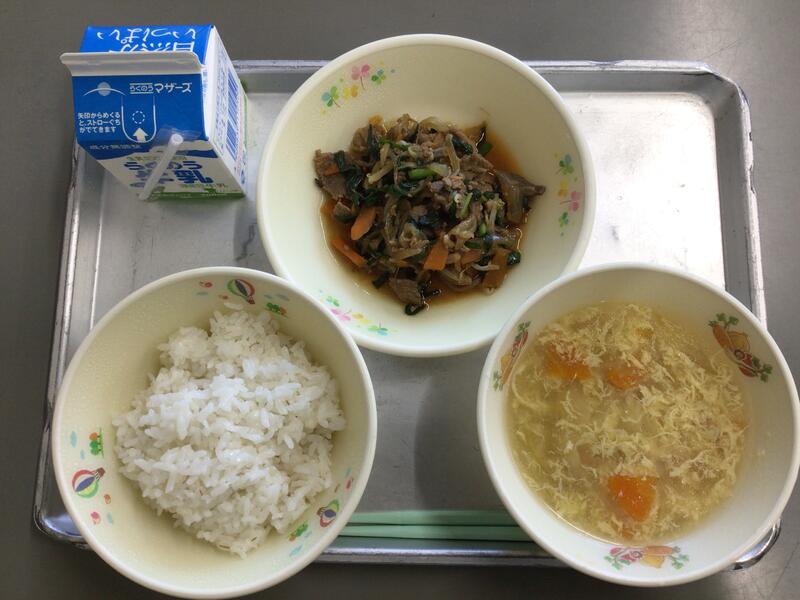

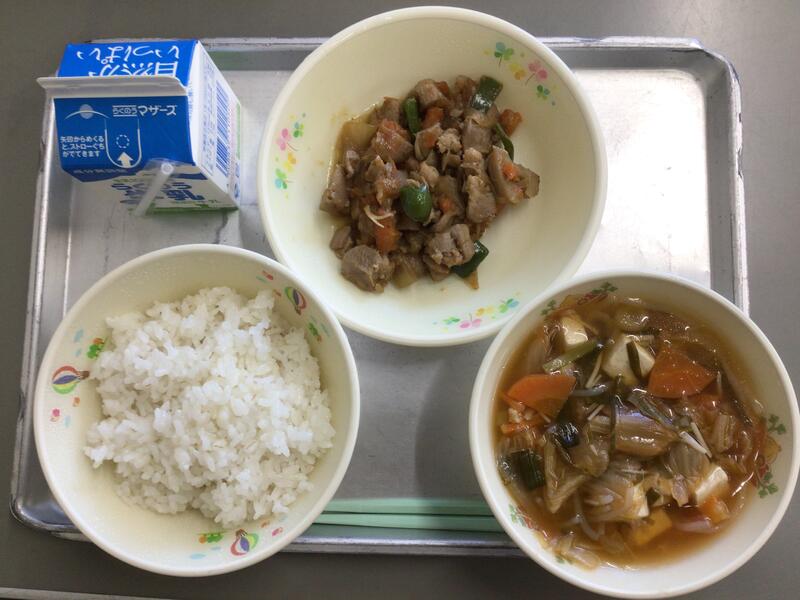

11月21日

たまごスープ プルコギ

プルコギは、お肉とたっぷり野菜を甘辛味で炒め煮にした韓国料理です。日本の焼き肉と言うよりすき焼きに似ている料理です。韓国では、プルは「火」、コギは「肉」という意味です。

11月20日

びりんめし しらたまじる れんこんサラダ きびなごフライ

今月のふるさとくまさんデーは、宇城市 です。「びりんめし」は、熊本県宇城市三角町の戸馳島に伝わる混ぜご飯です。仏事の際に出される精進料理で、絞り豆腐を油で炒めるときの音が「びりん、びりん、、、」と聞こえることから「びりんめし」という名前がついたとされています。また、れんこんや白玉などの特産品も有名です。

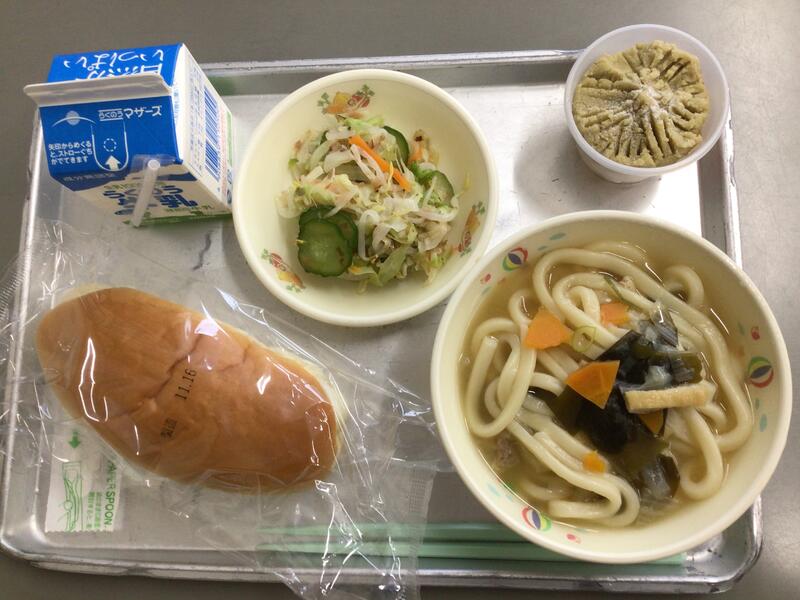

11月17日

ごもくうどん ばいにくあえ ミルクパン

今日のデザートは、山鹿で獲れた栗を使っています。山鹿市は栗の生産量が日本で2番目、西日本で一番多く、日本一を目指しています。味も美味しいと評判です。山鹿市の小学生・中学生にも ぜひ食べてもらいたいということで栗のペーストを山鹿市からいただきました。給食室では、三玉一のモンブランを目指してチャレンジしてみました!

11月16日

ふゆやさいのカレー こんにゃくサラダ

冬野菜カレーには、冬が旬の野菜が入っています。旬の野菜には ビタミンや食物繊維がたくさん含まれています。カレーに入っている野菜の種類、全部言えましたか?

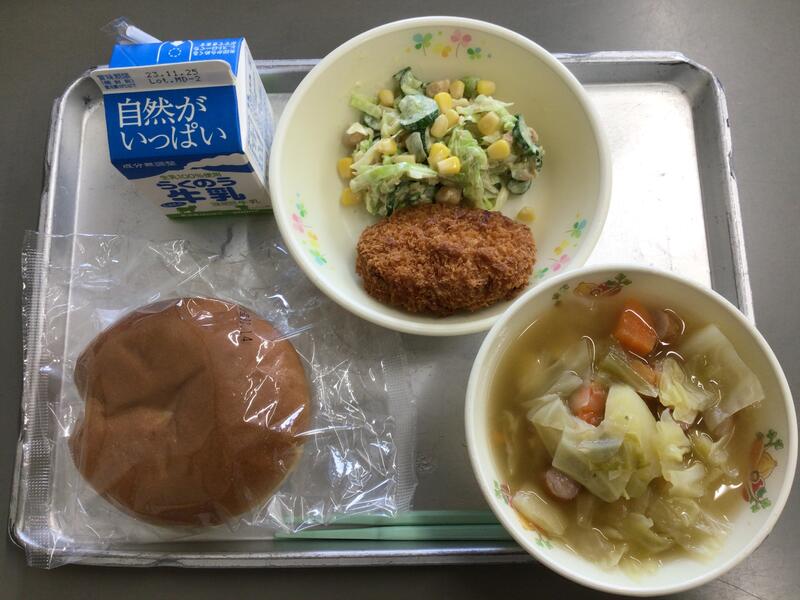

11月15日

やさいのスープ コロッケ ひよこまめのカレーふうみサラダ まるパン

今日のサラダの豆はひよこまめですが、次のうち 豆の名前で本当にあるのはどれでしょう?

① トラ ② ライオン ③ ワニ

答えは・・・① トラ (とらまめ) です。とらまめは、いんげんまめの仲間で模様がトラに似ているので名付けられています。豆には大豆、小豆、いんげんまめ、えんどうまめ、ひよこまめなどさまざまな種類があり、世界各地で食べられています。栄養成分は、豆によっても違いますが、炭水化物やビタミンB₁、食物繊維などが含まれています。

11月14日

キムチスープ とりとれんこんのちゅうかいため

キムチにはおなかの調子を整えてくれる乳酸菌・食物繊維が含まれています。また、唐辛子の辛み成分であるカプサイシンには血液の流れを良くしたり、食欲が出るようになったり、体の脂肪を燃焼させるなどの効果があります。

11月13日

とうふのみそしる ぶたにくのしょうがやき やさいいため

生姜焼きのショウガには、体を温めたり、胃腸の調子を整える作用があります。豚肉に含まれるビタミンB₁とショウガは体の疲れを回復し、元気な体へと導いてくれます。

11月10日

あげパン ポトフ ツナサラダ

揚げパンにまぶしてあるきな粉は大豆から作られています。大豆は「畑の肉」と言われるくらいタンパク質がたくさん含まれています。大豆のタンパク質は、質が良く、消化されやすく、体の中で利用されやすくなっています。お肉と違うのは、食物繊維もたくさん含まれているというところです。

11月6日

かみかみぶたそぼろどん はくさいのみそしる ごぼうサラダ

今週のいい歯の日にちなんで、今日はかみかみメニューです。かみかみ豚そぼろ丼には、切干大根・大豆、サラダにはごぼうを使っています。よくかんで食べることは、さまざまな良い効果をもたらします。その一つに「消化を助けること」があります。しっかりかむことで、食べ物が細かくくだかれて唾液と混ざり合います。唾液の中にはデンプンを糖にかえる、アミラーゼという消化酵素が含まれていて、消化を助けます。また、栄養素が体に吸収されやすくなります。よくかんで食べることの大切さを知って、毎日の食事をきちんとかんで食べるように心がけてください。

11月2日

おでん かつおとこんぶのあえもの

私は誰でしょうクイズです!日本各地に色々な品種があります。若い葉が七草がゆにも入っています。昔は、「おおね」と呼ばれていました。

① なす ②だいこん ③かぶ ヒントはおでんの中にはいっています。答えは・・・②だいこんです。

だいこんは、大昔から食べられていて、日本各地に色や大きさが違うさまざまな品種が栽培されています。七草がゆには「すずしろ」として用いられています。また、古くは「おおね」と呼ばれていました。だいこんはビタミンCが多く、葉にはカロテンやカルシウムも豊富です。

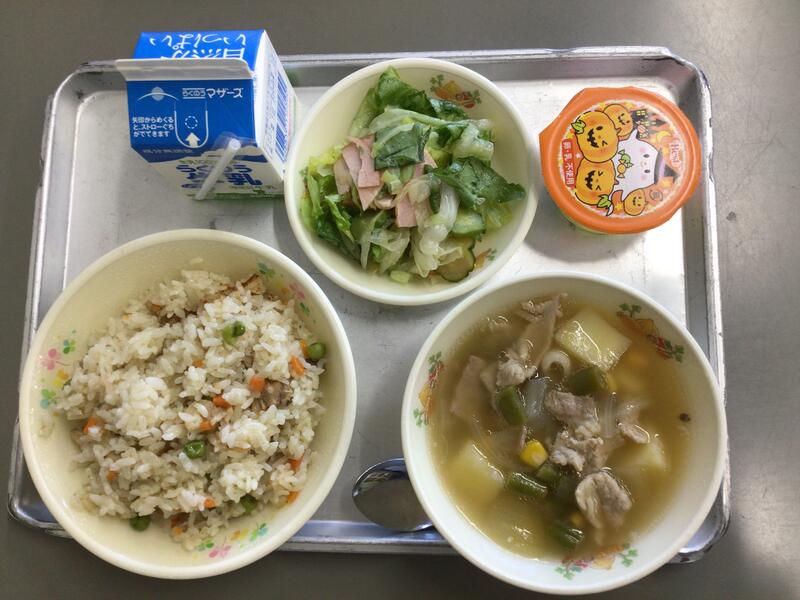

10月31日

えびピラフ じゃがいものスープ ハムのマリネ

ハロウィンデザート

10月31日は秋の収穫を祝う「ハロウィン」です。おばけや動物の仮装をした子どもたちが「Trick or Treat!」(おかしをくれないといたずらしちゃうぞ!)と言いながら、おかしをもらい集めて楽しむ風習があります。家の前にはくりぬいたかぼちゃをつるし、家の中では「かぼちゃパイ」を食べて楽しくすごします。

10月30日

こだいごはん かきたまじる さかなのオーロラソース

ミックスナッツあえ

オーロラソースは、マヨネーズとケチャップを混ぜ合わせたソースです。日本では、このような作り方ですが、フランスでは、ホワイトソースにトマトピューレを加えて煮詰めて作るそうです。どちらも、酸味とコクのあるソースです。

10月27日

ウィンナーとやさいのスープ レバーのマリアナソース りんご

ミルクパン

りんごが美味しい季節になりました。りんごは、秋から冬にかけてが旬になります。りんごには、ビタミンC・カリウム・食物繊維・ポリフェノールがふくまれています。

10月26日

かんぴょうごはん ごじる ざぜんまめ やさいのあまずあえ

かんぴょうご飯のかんぴょうは、ゆうがおの実を細く薄く剥き乾燥させてあります。かんぴょうには、カリウム・カルシウム・食物繊維がたくさん含まれています。

10月25日

ミネストローネ ポテトのカップやき パインサラダ コッペパン

ポテトのカップやきは、じゃが芋を切ってゆでておきます。玉葱を炒めて、ツナ・コーン・ゆでておいたじゃが芋を加えて 塩・こしょう・マヨネーズを混ぜ合わせます。それを、カップに入れ、チーズをのせてオーブンで焼きます。温かいポテトサラダみたいですね!

10月24日

おやこどん かわりきんぴら ミニトマト

親子丼は、だし汁に鶏肉と玉葱を煮込んで卵でとじることから親子丼と言われています。親子丼は、別々に配膳してご飯にかけて食べてください。

山鹿市立三玉小学校

〒861‐0522

熊本県山鹿市久原2935番地

TEL 0968-43-1177

FAX 0968-42-8410

E-mail y-mitamaes@leaf.ocn.ne.jp

URL https://es.higo.ed.jp/mitamaes/

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 北山 綾

運用担当者 塚原 聡