学校生活

迎春の準備

校長先生が児童玄関にお飾りを。

2018年までもう・・・5、4、3、2、1!

今年1年を漢字一字で表すと・・・何がうかびますか?

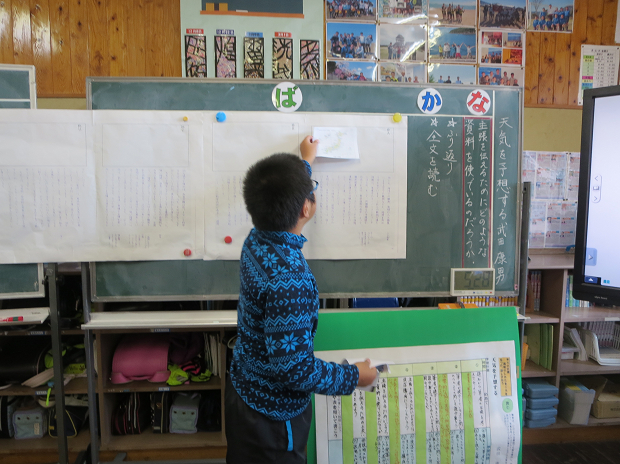

給食で教室を回ったときに5.6年教室の黒板にいろんな漢字が書いてありました。

聞くと、自分のこの1年と来年を漢字一字で表すと・・・を考え、その理由を個人シートに書いたのだそうでした。

5.6年全員での漢字一字の候補が黒板に。

結果、全体では準備の「準」になったそうです。

(確かに!あなたたちの前もってしておいた準備によって、5.6年生だけでなく、学校全体もたくさんの収穫、達成、満足を、一緒に味わわせていただきました。ありがとう。)

教室のその黒板の背中側に、南小国町と同じ、「日本の最も美しい村連合」、長野県中川村の小学生から届いたお手紙が掲示されています。

給食で教室を回ったときに5.6年教室の黒板にいろんな漢字が書いてありました。

聞くと、自分のこの1年と来年を漢字一字で表すと・・・を考え、その理由を個人シートに書いたのだそうでした。

5.6年全員での漢字一字の候補が黒板に。

結果、全体では準備の「準」になったそうです。

(確かに!あなたたちの前もってしておいた準備によって、5.6年生だけでなく、学校全体もたくさんの収穫、達成、満足を、一緒に味わわせていただきました。ありがとう。)

教室のその黒板の背中側に、南小国町と同じ、「日本の最も美しい村連合」、長野県中川村の小学生から届いたお手紙が掲示されています。

町の紹介パンフレットや手作り新聞の中に、「「おたまじゃくし」というお酒がおいしいとお父さんが言っていました。」とありました。(おいしいんだろうなぁ・・・。)

でも、未成年はお酒を飲んではいけませんよ!

年末年始のお食事の時に、お酒を飲む人と同席して、もしかしたらすすめられたりするかもしれません。

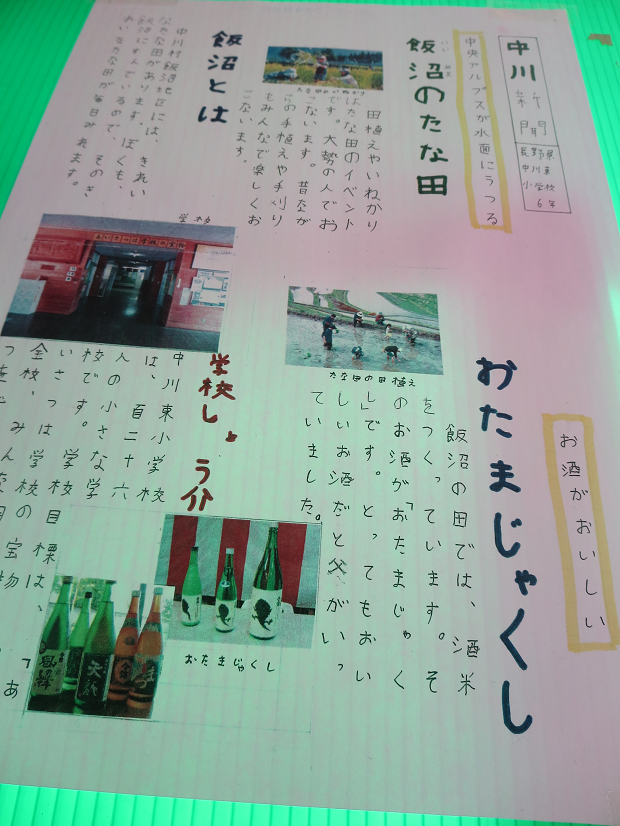

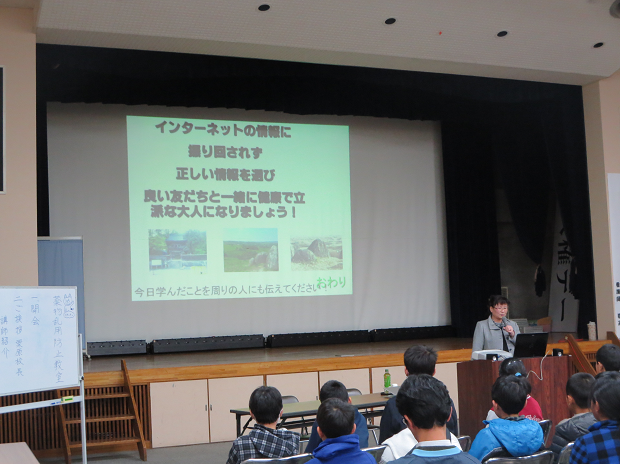

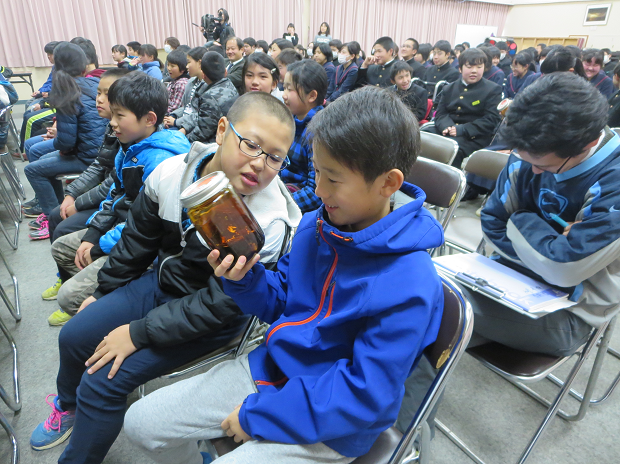

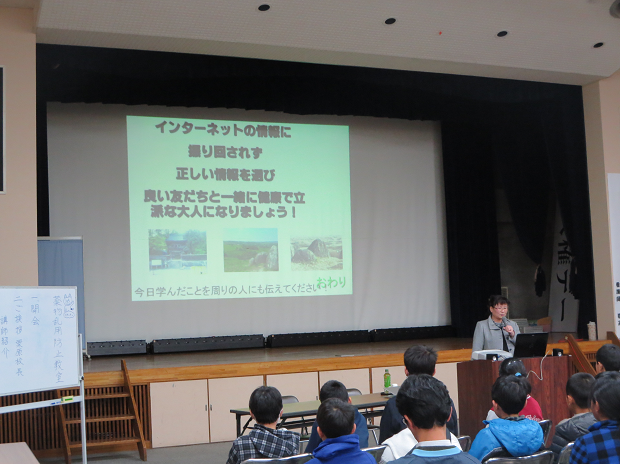

中原小では薬剤師さんから「おくすりのお話」。

そのあと、町内小学校(5)6年、中学校1.2.3年生と一緒に、薬物乱用防止教室で「たばこのお話と実験」がありました。

年末年始のお食事の時に、お酒を飲む人と同席して、もしかしたらすすめられたりするかもしれません。

中原小では薬剤師さんから「おくすりのお話」。

そのあと、町内小学校(5)6年、中学校1.2.3年生と一緒に、薬物乱用防止教室で「たばこのお話と実験」がありました。

その中で、ゲートウェイドラッグと言われるたばこやアルコールの害について、禁煙外来の担当をされている看護師さんからお話しいただきました。

のび太さん、スネ夫さん、ジャイアンさん、ジャイ子さん・・じゃなかった、しずかちゃんの断り方を思い出して、練習しておいてほしいです。

のび太さん、スネ夫さん、ジャイアンさん、ジャイ子さん・・じゃなかった、しずかちゃんの断り方を思い出して、練習しておいてほしいです。

お元気で新春を迎えられますようお祈りいたします。

「ゆめ」

ゆめ その①

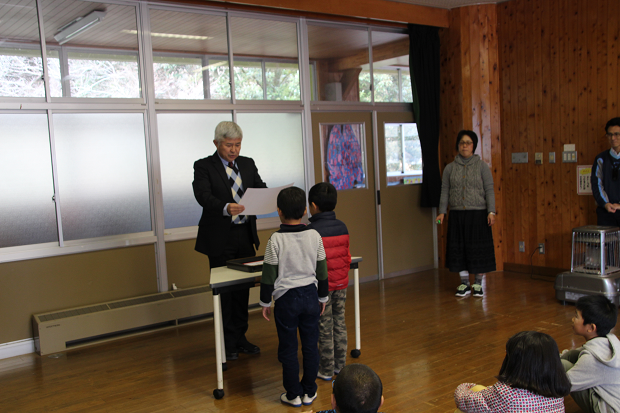

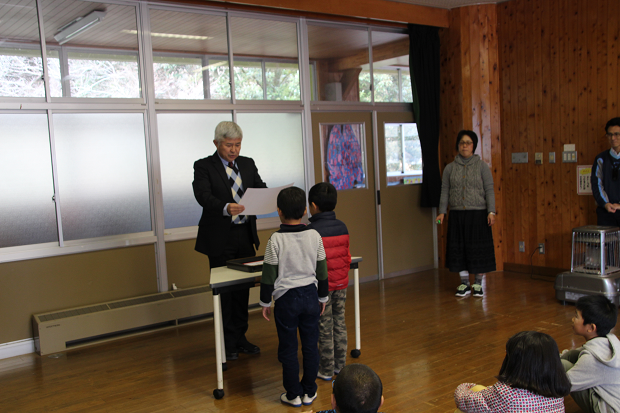

22日の休み前全校集会では、「くまもとこどもの美術展」と「持久走大会」と、教頭先生たちが刊行している県文集「ゆめ」の表彰がありました。

図書室にもありますよ。

22日の休み前全校集会では、「くまもとこどもの美術展」と「持久走大会」と、教頭先生たちが刊行している県文集「ゆめ」の表彰がありました。

図書室にもありますよ。

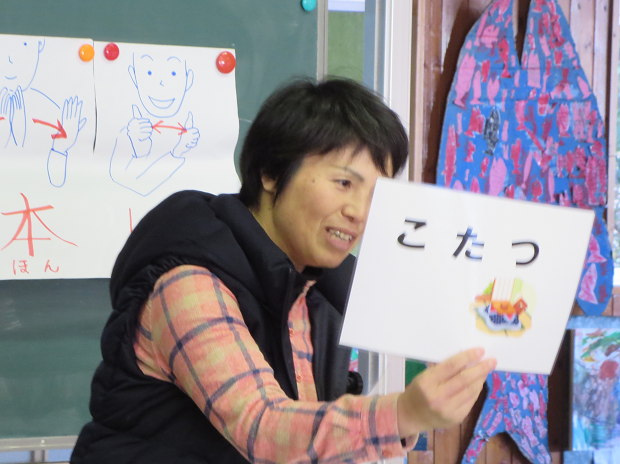

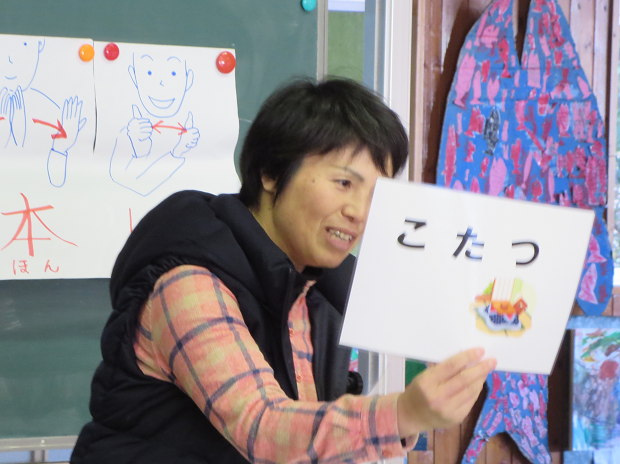

最後のぷくぷくうがいの時に、図書の先生から「長い本紹介」がありました。

連想ゲーム覚えていますか?

「冬」と言ったら「こたつ」

「こたつ」と言ったら「ゲーム」「みかん」「テレビ」

いやいや・・・「読書」です!と。

連想ゲーム覚えていますか?

「冬」と言ったら「こたつ」

「こたつ」と言ったら「ゲーム」「みかん」「テレビ」

いやいや・・・「読書」です!と。

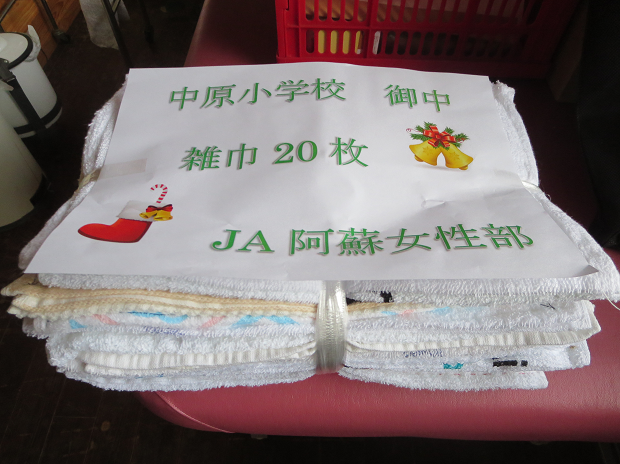

今、職員室のお隣の席で、研究論文を執筆している先生が、本校の読書冊数を集計しています。

11月までに2581冊(一人83冊)読んでいますね。

12月を加えればもっとなのですが(担任の先生方!集計してね!)

(冬休みに入ってからも、本借りに来ています。)

11月までに2581冊(一人83冊)読んでいますね。

12月を加えればもっとなのですが(担任の先生方!集計してね!)

(冬休みに入ってからも、本借りに来ています。)

ゆめ その②

22日は中原のトンネルが開通しました。

22日は中原のトンネルが開通しました。

午後、「ゆめ」というトンネルの名前を考えた子どもたちも、自転車で行ってきたそうですが、トンネルの向こうまでは行かなかったそうです。

★自転車に乗る範囲 3~6年はトンネル手前の校区内ですもの!ねっ!

★自転車に乗る範囲 3~6年はトンネル手前の校区内ですもの!ねっ!

「中原の トンネル抜けたら みな家族」

~よく熊日の短歌・俳句・川柳にも投稿されている方より~

~よく熊日の短歌・俳句・川柳にも投稿されている方より~

ホームページ負債・・・

睡眠負債ならぬ「ホームページ負債」になってしまっていましたが回復!

お休みになって5日目。

毎日朝ごはんをたべていますか?

5.6年生は12月22日に家庭科「朝食作り」で、ごはんとおみそ汁ともう一品を作りました。

担任の先生方は、「みそ汁の材料に子どもの持ってきた自家製しいたけや野菜がとってもおいしかった。」と話していました。

どうでしょうか。おうちでも作っていますかねぇ?

もし作っていたら、写真を撮っておいて見せてくださいね!

楽しみにしておきますね。

22日は全校で第2回「焼きいも」をして食べました。

毎日朝ごはんをたべていますか?

5.6年生は12月22日に家庭科「朝食作り」で、ごはんとおみそ汁ともう一品を作りました。

担任の先生方は、「みそ汁の材料に子どもの持ってきた自家製しいたけや野菜がとってもおいしかった。」と話していました。

どうでしょうか。おうちでも作っていますかねぇ?

もし作っていたら、写真を撮っておいて見せてくださいね!

楽しみにしておきますね。

22日は全校で第2回「焼きいも」をして食べました。

保育園生と一緒に学校の畑で収穫したさつま芋です。

3,4年生が洗って(冷たいっ!!)

教頭先生が焼いてくれました。

3,4年生が洗って(冷たいっ!!)

教頭先生が焼いてくれました。

あちちっ!

学校便りをアップしました。

学校便りをアップしました。

よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

冬至イブイブ

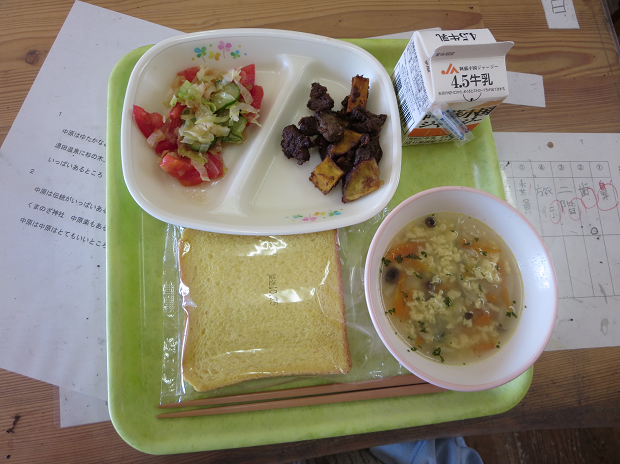

12月20日の給食は22日に給食がないので、繰り上げての「冬至メニュー」でした。

かぼちゃのそぼろ煮の「かぼちゃ」はホックホク。

かぶのゆず香あえは、食缶のふたをあけたら、「ゆず」の香りがひろがりました。

5.6年生教室では町長さんが、授業のあと一緒に。

3.4年生教室では教育長さんと一緒に給食をいただきました。

いつもの昼食は、お弁当を事務所内で食べられているそうです。

3.4年生はいつも通りにぎやかに。

今日はそんなかわいい子どもたちに囲まれて、少し質問をされたりしながら、ニコニコおいしい顔を見せてくださいました。

いつもの昼食は、お弁当を事務所内で食べられているそうです。

3.4年生はいつも通りにぎやかに。

今日はそんなかわいい子どもたちに囲まれて、少し質問をされたりしながら、ニコニコおいしい顔を見せてくださいました。

(南中に校長先生として勤務されていた時、定期演奏会で衣装をつけ、特別出演して熱唱されていたときの笑顔とはまた少しちがうような・・・ふふっ)

今ステージの給食も、21日のわくわくメニュー(丸パンとフライドチキンとセレクトケーキと豆乳スープともみの木サラダと牛乳)で終わりました。

2017年もカウントダウンがスタート。

冬休み中のランチを、毎日給食のように準備するのはむずかしいけど、一食一食を大切に!

冷たい水を使っての大量の調理、給食センターの皆様、ありがとうございました。

1年で一番昼間が短く夜が長い日がもうすぐ・・・。

冬休み中のランチを、毎日給食のように準備するのはむずかしいけど、一食一食を大切に!

冷たい水を使っての大量の調理、給食センターの皆様、ありがとうございました。

1年で一番昼間が短く夜が長い日がもうすぐ・・・。

里山の宝物

12月20日朝、開通間近の中原トンネル付近で-5度に。

4時間目に5.6年教室で授業をしているのは町長さんです。

(少しお兄さんに似ています・・・!)

前もって社会好きの多い6年生がよせた質問に、持参いただいた資料を使って答えるかたちで。

テレビや新聞などで、他市町村の震災被害状況をたくさん目にしていましたが、我が町のことを具体的に知ったのははじめての子どもたち。

写真に見入っていました。

そんな状況の時、全国から、人・もの・お金の支援をいただきました。

(少しお兄さんに似ています・・・!)

前もって社会好きの多い6年生がよせた質問に、持参いただいた資料を使って答えるかたちで。

テレビや新聞などで、他市町村の震災被害状況をたくさん目にしていましたが、我が町のことを具体的に知ったのははじめての子どもたち。

写真に見入っていました。

そんな状況の時、全国から、人・もの・お金の支援をいただきました。

「防災」

「『備えあれば憂いなし』って言うでしょ?」

日ごろから、ここには一人暮らしの方がいるからって知っていると、いざというときは対応できる。

何かがある前に、何も起こっていない時に。

今、防災マップで自宅付近の状況を知っておくことなど、すぐにできることを、被災という苦い想い出を忘れないでいたい気持ちとくっつけてお話くださる町長さん。

「『備えあれば憂いなし』って言うでしょ?」

日ごろから、ここには一人暮らしの方がいるからって知っていると、いざというときは対応できる。

何かがある前に、何も起こっていない時に。

今、防災マップで自宅付近の状況を知っておくことなど、すぐにできることを、被災という苦い想い出を忘れないでいたい気持ちとくっつけてお話くださる町長さん。

だんだん(乾燥か?)ハスキーになってきた声で「わからんことがあったら、聞かなんばい」とも言いながら。

町の施設建設計画についての質問には、「費用対効果」(コスパ:かけた費用に対してどのくらい効果があるか)みたいなはじめて耳にするワードも、すごくわかりやすく説明してくれました。

そうした子どもの質問が自然と、町長さんがどんな町をつくりたいと思っているか・・・を聴かせてくれることになりました。

「町づくりで大切に思っていることがふたつあります。ひとつめは、筑後川源流域にあることから・・・」

「水がきれいだから、みんなのおうちの方が育てた米や野菜が絶対おいしいんだよ!

」と力強く言われました。

高冷地の強みをいかした作物作り、加工品作り、畜産、森林、草原などを大事に思っていること。

川がよごれたり、田畑などの耕作放棄地がふえないようにして、里山の風景を保ちたい。

それによって、本町でたずさわる人が1番多い第三次産業(観光など)も潤うのだと。

町の施設建設計画についての質問には、「費用対効果」(コスパ:かけた費用に対してどのくらい効果があるか)みたいなはじめて耳にするワードも、すごくわかりやすく説明してくれました。

そうした子どもの質問が自然と、町長さんがどんな町をつくりたいと思っているか・・・を聴かせてくれることになりました。

「町づくりで大切に思っていることがふたつあります。ひとつめは、筑後川源流域にあることから・・・」

「水がきれいだから、みんなのおうちの方が育てた米や野菜が絶対おいしいんだよ!

」と力強く言われました。

高冷地の強みをいかした作物作り、加工品作り、畜産、森林、草原などを大事に思っていること。

川がよごれたり、田畑などの耕作放棄地がふえないようにして、里山の風景を保ちたい。

それによって、本町でたずさわる人が1番多い第三次産業(観光など)も潤うのだと。

防災の原点(普段の備えやおとなりを意識して生活すること)や、目指す町づくり(おいしい野菜やお米を作ったり、牛を育てたり)のお話に、子どもは、『自分のじいちゃんやばあちゃんや親たち・・・家族が毎日「ふつう」にしていることに、ものすごい価値あるんだな~』と気付かせてもらえました。

「町づくりで大切におもっていることのふたつ目は、『教育』です。

君たちは『宝物』です。だから教育環境を整えています。」

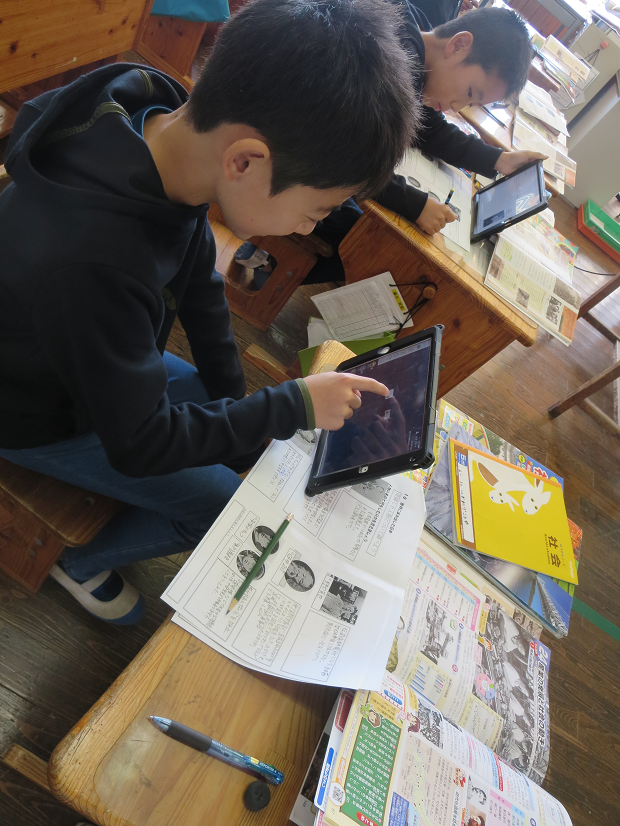

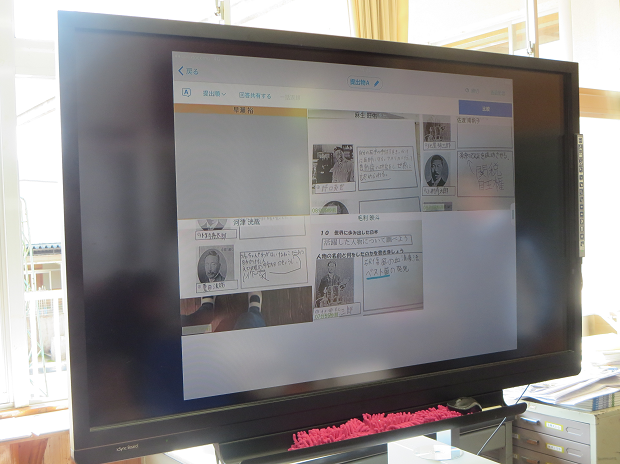

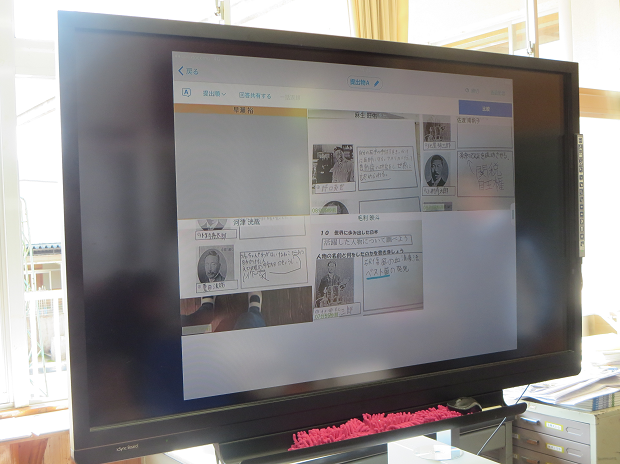

無料の学習環境づくり、きよら塾開設のいきさつや、教育機器(電子黒板やタブレット・ネット環境など)の充実、ドローンなどについてもくわしく。

後ろで参観くださっていた教育長さんと、一緒にがんばっていることを紹介してくれました。

君たちは『宝物』です。だから教育環境を整えています。」

無料の学習環境づくり、きよら塾開設のいきさつや、教育機器(電子黒板やタブレット・ネット環境など)の充実、ドローンなどについてもくわしく。

後ろで参観くださっていた教育長さんと、一緒にがんばっていることを紹介してくれました。

子どもと町づくりをつなげてくださった町長さんと、授業の後一緒に給食をいただきました。

ありがとうサン!

ありがとう イチッ!

2階の学習ルームが明るくなりました。

それはなぜかというと・・・・

12月15日に中原小後援会の方々が、高所の危険な作業でしたが、枝を切ってくださったから。

どうもありがとうございました。

実はこの木、卒業生にとったら思い出の「せんだん」です。

旧校舎の職員室前にあったこの木、文集のタイトルの年もあったり、運動会の入退場門のところだったり、いちょうと並んで、中原のシンボル的な木ですから。

どうもありがとうございました。

実はこの木、卒業生にとったら思い出の「せんだん」です。

旧校舎の職員室前にあったこの木、文集のタイトルの年もあったり、運動会の入退場門のところだったり、いちょうと並んで、中原のシンボル的な木ですから。

ありがとう ニッ!

12月18日の朝、お二人の方が、「南小国町の更生保護女性会」の腕章をつけて、校門で「おはよう」と迎えてくださっていました。

この会は、非行や犯罪に陥った人が立ち直るのを支えたり、それを未然に防ぐ啓発活動をされているのだそうです。

お二人は上中原の方。

登校する子のことをよく知っています。

「あ、あそこのお孫さんね。」「かわいいね。」とか、「大きくなったね。」「寒かったやろ。」などなど、たくさん声をかけてくださっていました。

12月18日の朝、お二人の方が、「南小国町の更生保護女性会」の腕章をつけて、校門で「おはよう」と迎えてくださっていました。

この会は、非行や犯罪に陥った人が立ち直るのを支えたり、それを未然に防ぐ啓発活動をされているのだそうです。

お二人は上中原の方。

登校する子のことをよく知っています。

「あ、あそこのお孫さんね。」「かわいいね。」とか、「大きくなったね。」「寒かったやろ。」などなど、たくさん声をかけてくださっていました。

ありがとう サン!

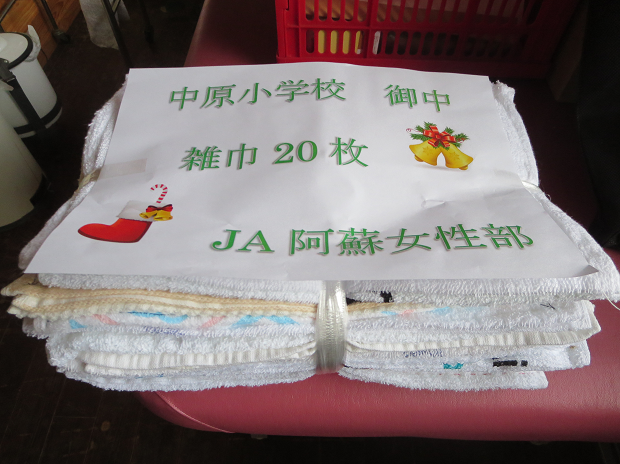

毎年ですが、JA阿蘇女性部様から、きれいに縫われているぞうきんをいただきました。

助かります。

大切に使わせていただきますね。

毎年ですが、JA阿蘇女性部様から、きれいに縫われているぞうきんをいただきました。

助かります。

大切に使わせていただきますね。

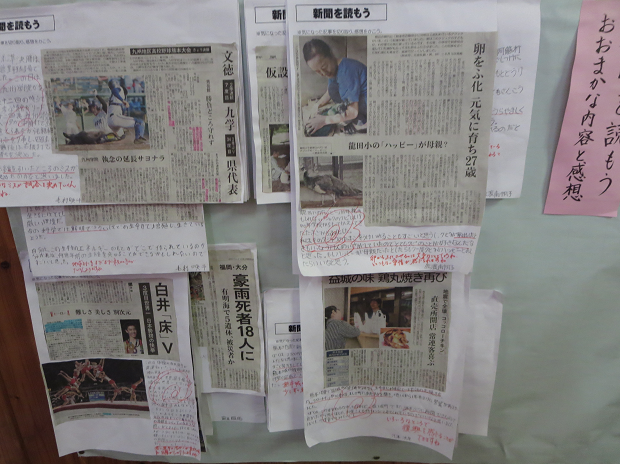

ICT「も」使う

12月13日朝も、またまた子どもたちは分厚い氷を拾ってきました。

朝ミーティングのお題は、今日も「今日楽しみなこと」でした。

「朝読です。」とか「業間の読書です。」とか。

読書を楽しみにしていた子が多いのは、こうした時間の確保や、本の貸し出しカードでの記録、たくさんの本の購入、読みたくなる本が目や手に届くところに、きれいにおいてもらえているなど、環境を整えてもらえていることは大きいと思います。

冬休みもいっぱい読んでね。

冬休みもいっぱい読んでね。

今日楽しみなことに、「授業です。」という子が多いのも、すっごい事だな~と思います。子どももだけど、先生もなんです。

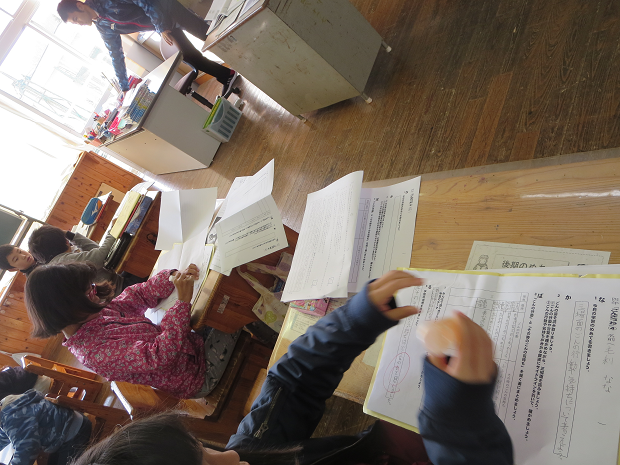

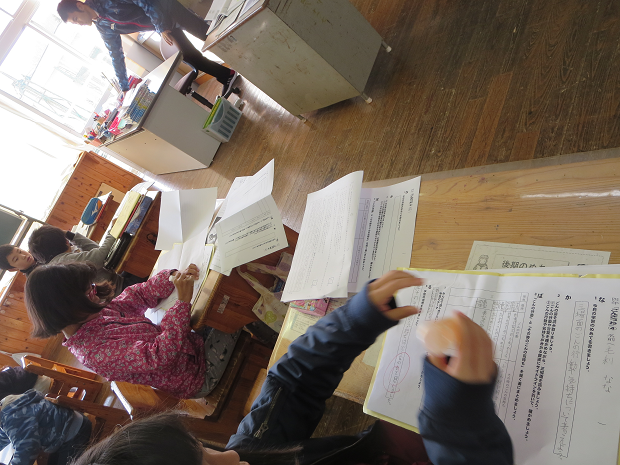

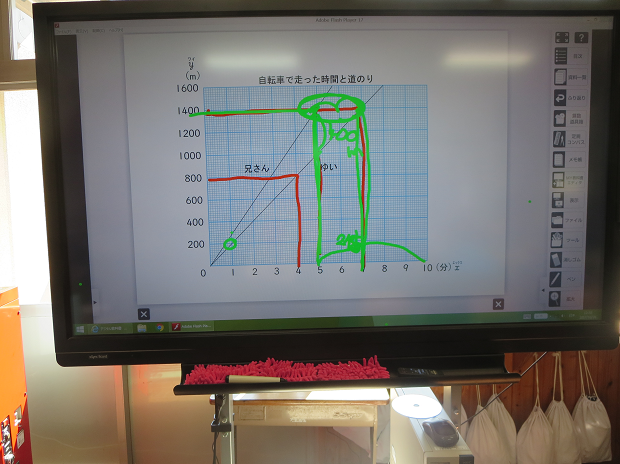

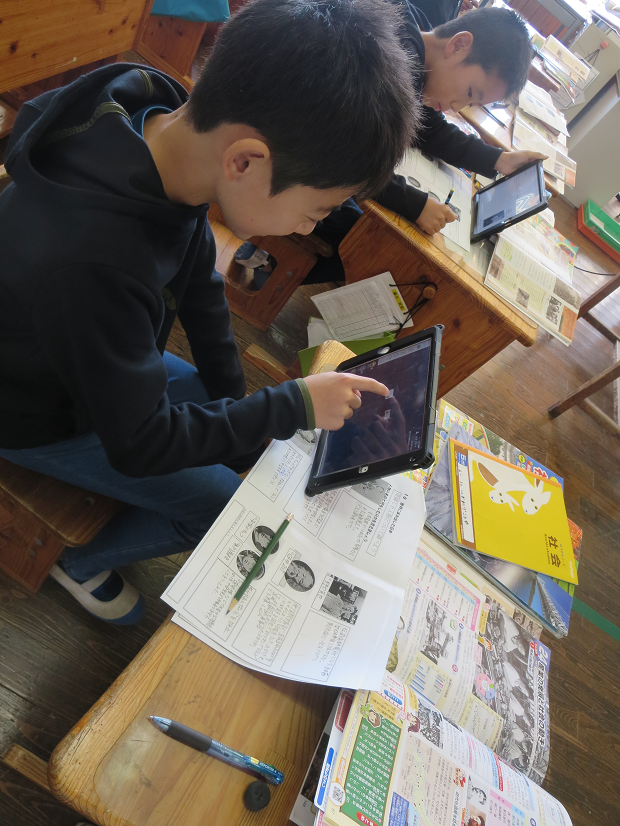

3時間目に、5.6年が社会の学習でしていました。

#ロイロノート 上手に使える5.6年生担任が、支援の先生と一緒に使っています。

まずは絵本を途中まで読みきかせ、その後どうなるのか・・・?の予想を、個人がテキストに書いて先生に送ります。

早く、簡単に、閲覧、比較ができました。

先生も、操作ができるようになりました。

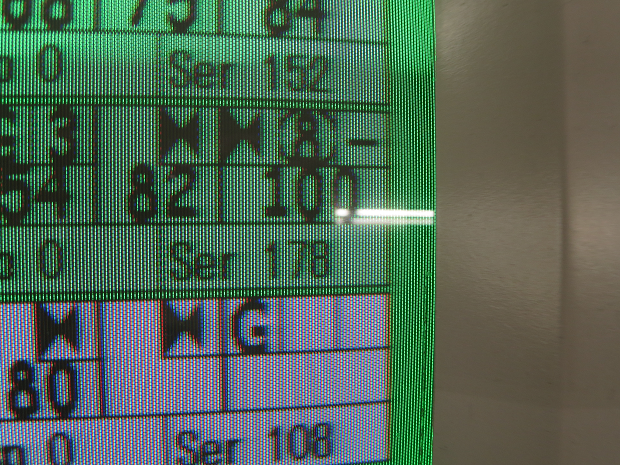

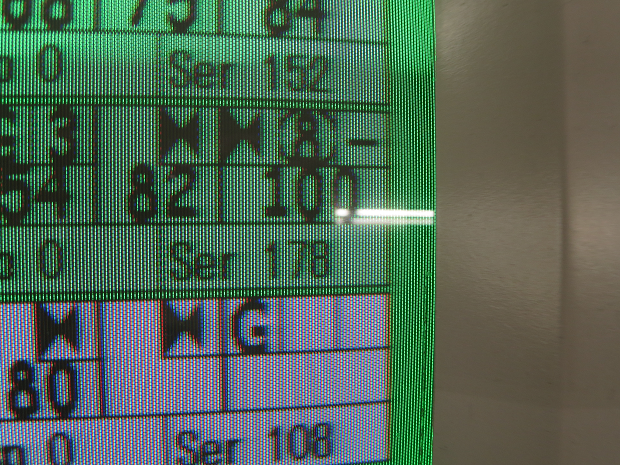

お次は社会の作業帳をだして、先生から「自動車の生産台数の変化 グラフ」の写真を撮って子どもに送ります。

子どもたちは届いたグラフを見て、「変化」の気づきを書き込みます。

そして、今度は先生が発表の順番を決めて共有。

5.6年がすでに自分の考えを表現するツールとして使いこなせているな~と思うのは、短い時間でも、まず見やすいようにグラフに色をつけ、文字だけでなく矢印や文字囲みなども使っています。

途中で、はじめて授業に使った先生に、

「もしこの授業で、ロイロノートを使っていなかったらどう授業していたの?」とたずねたら、

「自分の作業帳に記入して、口頭で発表し合って、私が黒板にまとめて書いていたかな。子どもはそれをノートに。これを使うと、全員で見るから、話し合いが活発になって、考えが広がるよね。」と、いろいろ触りながら言ってました。

その間も、普段使いしている担任は、レベルアップへのことを子どもに。

(視覚的に伝わるよさをいかすからこそできる指導ですが)「色の選択(見えやすい色)、字の大きさなどや「見せる!」ことを意識した書き方のすすめ」と、「問いは「変化」だから、「変化」がわかる答えに。」と。

「先生」に提出だけど、常に、友だちとお互い見合こうことで「発信」の力を鍛えられますね。

途中で、はじめて授業に使った先生に、

「もしこの授業で、ロイロノートを使っていなかったらどう授業していたの?」とたずねたら、

「自分の作業帳に記入して、口頭で発表し合って、私が黒板にまとめて書いていたかな。子どもはそれをノートに。これを使うと、全員で見るから、話し合いが活発になって、考えが広がるよね。」と、いろいろ触りながら言ってました。

その間も、普段使いしている担任は、レベルアップへのことを子どもに。

(視覚的に伝わるよさをいかすからこそできる指導ですが)「色の選択(見えやすい色)、字の大きさなどや「見せる!」ことを意識した書き方のすすめ」と、「問いは「変化」だから、「変化」がわかる答えに。」と。

「先生」に提出だけど、常に、友だちとお互い見合こうことで「発信」の力を鍛えられますね。

先生も子どもも授業は楽しむ!

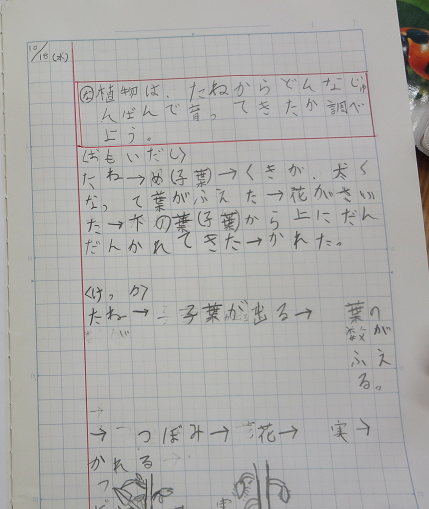

日々のノートづくりや、学習した資料などの掲示を上手にされる先生。

「跡を残す」にはどうするといいのかな?と、早速担任に話しながら、片づけをしてログアウト。

日々のノートづくりや、学習した資料などの掲示を上手にされる先生。

「跡を残す」にはどうするといいのかな?と、早速担任に話しながら、片づけをしてログアウト。

子どもたちは、

キャップブレード!

キャップブレード!

#五輪マスコット

2020年、東京五輪・パラリンピックの大会マスコットを決める、小学生による投票の受付がはじまりました。」と12日朝のニュースで流れていました。

バケツの水を今日からお湯にした掃除の時、「5.6年教室のベランダに、ツララがあるよ。」と知らせがあったので、写真、写真!とかけつけた5時間目。

中原小でも朝のニュースと同じ絵が!

バケツの水を今日からお湯にした掃除の時、「5.6年教室のベランダに、ツララがあるよ。」と知らせがあったので、写真、写真!とかけつけた5時間目。

中原小でも朝のニュースと同じ絵が!

6年生が作品ア、イ、ウ、それぞれを選んでいて、その理由を発表して、5年生が聴いています。

・・・・今朝のステップアップタイム。

1年教室で1年担任(6年生の元担任)から「答えは教えないで!」と言われながら、青ペンや点々で書いたりする方法をいろいろ使って、○をつけるまで横にいてくれていた6年生は「先生」みたいでした。

支援学校で、重い道具を一番に持ったり、班の子に気を配ったり、楽しませたりする姿は「先生」みたいでした。

理由の発表をするその様子も、全員が「発表」というより、「主張」のような勢いがありました。

それを聞いた5年生の意見が、作品ア、イ、ウにわかれたのも納得!です。

6年生のを聞いて第一印象でまず選ぶ。

それからアピールポイントを詳しく知って、その意味や、込められたメッセージ、自分がくみとったものなどを出し合っていました。

深まる意見を、まとめながら板書した先生は、太もものストレッチをしながら「まとまらないね。」とニッコリ。

話し合いの本質(目標)は意見を一つにまとめなくては!ですかね?

このあとの授業が、そして2020年の楽しみがまた増えてきました。

自分の考え(に自信)を持って話し合いに参加している子どもたちの顔、タイムリーな議題。「いい学活だなぁ~。」と思ったら「国語」でした。

1年教室で1年担任(6年生の元担任)から「答えは教えないで!」と言われながら、青ペンや点々で書いたりする方法をいろいろ使って、○をつけるまで横にいてくれていた6年生は「先生」みたいでした。

支援学校で、重い道具を一番に持ったり、班の子に気を配ったり、楽しませたりする姿は「先生」みたいでした。

理由の発表をするその様子も、全員が「発表」というより、「主張」のような勢いがありました。

それを聞いた5年生の意見が、作品ア、イ、ウにわかれたのも納得!です。

6年生のを聞いて第一印象でまず選ぶ。

それからアピールポイントを詳しく知って、その意味や、込められたメッセージ、自分がくみとったものなどを出し合っていました。

深まる意見を、まとめながら板書した先生は、太もものストレッチをしながら「まとまらないね。」とニッコリ。

話し合いの本質(目標)は意見を一つにまとめなくては!ですかね?

このあとの授業が、そして2020年の楽しみがまた増えてきました。

自分の考え(に自信)を持って話し合いに参加している子どもたちの顔、タイムリーな議題。「いい学活だなぁ~。」と思ったら「国語」でした。

12月12日(火曜日)

朝ミーティングのお題は「今日たのしみなこと」でした。

「小国支援学校との交流です!」と言う子が多くいましたが、5.6年生は、その交流で「企画している班の遊びを喜んでくれるか。」と、「たのしみの奥」のところまで発表していました。

他にも、「給食」「部活動」「昼休み」「ドラマ(明日の約束)」の子も、「それと交流です!」と。

「小国支援学校との交流です!」と言う子が多くいましたが、5.6年生は、その交流で「企画している班の遊びを喜んでくれるか。」と、「たのしみの奥」のところまで発表していました。

他にも、「給食」「部活動」「昼休み」「ドラマ(明日の約束)」の子も、「それと交流です!」と。

1時間目が終わって、スクールバスに乗って支援学校へ。

はじまりの会で校長先生から、この交流が始まったときのこと、春の花の交流で持って帰ったプランターに、夏はきれいな花が咲いたことなどを、「ようこそ!」の笑顔の挨拶の中でお話くださいました。

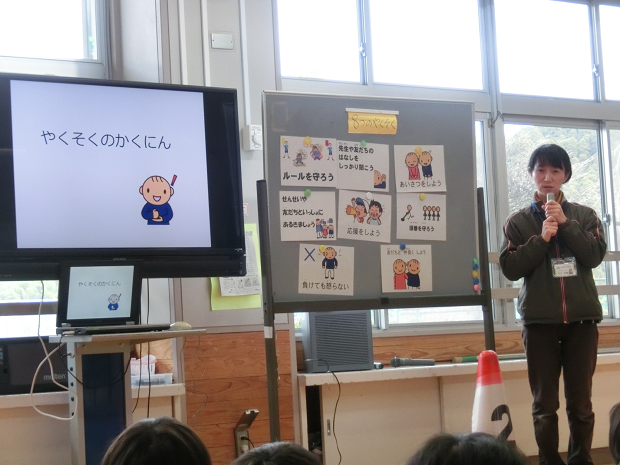

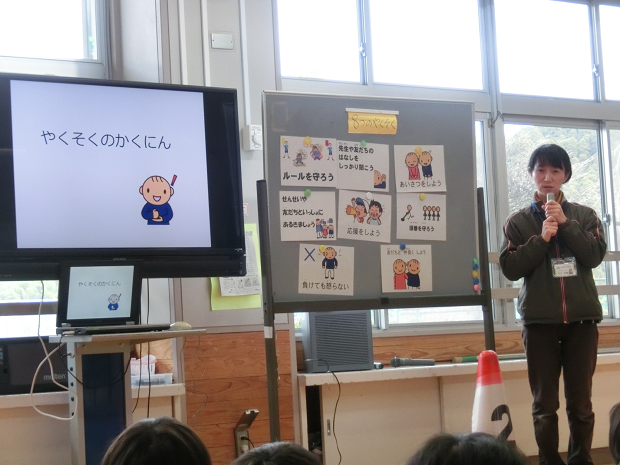

担当の先生から今日のプログラムと、8つの約束(負けてもおこらない!など)の説明。

どれも電子黒板にシンプルな文字とわかりやすいイラスト。子どもたちは見入っていました。

そして、(職員もはじめてで楽しみにしていた)校内見学。

作業棟の教室へも。

途中、中学部の授業ものぞかせてもらいました。

今日はお世話になった方を招いての食事会とのこと。

まぁなんと、中学部さんと一緒に食事を作っている方の中にも、お世話になったと招かれている方の中にも、ご指導の先生方にも、中原の方が何人も!!

子どもだけでなく、中原の大人の方も、支援学校が近いんですね。

はじまりの会で校長先生から、この交流が始まったときのこと、春の花の交流で持って帰ったプランターに、夏はきれいな花が咲いたことなどを、「ようこそ!」の笑顔の挨拶の中でお話くださいました。

担当の先生から今日のプログラムと、8つの約束(負けてもおこらない!など)の説明。

どれも電子黒板にシンプルな文字とわかりやすいイラスト。子どもたちは見入っていました。

そして、(職員もはじめてで楽しみにしていた)校内見学。

作業棟の教室へも。

途中、中学部の授業ものぞかせてもらいました。

今日はお世話になった方を招いての食事会とのこと。

まぁなんと、中学部さんと一緒に食事を作っている方の中にも、お世話になったと招かれている方の中にも、ご指導の先生方にも、中原の方が何人も!!

子どもだけでなく、中原の大人の方も、支援学校が近いんですね。

いよいよ交流。

3チームに分かれての二つのゲームを5回戦しました。

毎回勝ったところ(早くゴールをした班)から点数のくじをひいて、その点数で争うのです。

ゲームで勝っても点数のくじがひくかったり、ゲームは一番最後にゴールでもくじは高得点・・・と、勝っても負ける、負けても勝てる、合計点の計算までたのしみました。

そんな中で、班の交流の子に順番を守るようにや、うまく並ぶように・・・とみんなを見て、自分の近くに手を引いたり、時々「大丈夫?つかれたやろ?」声をかけたりしていました。

その後、自分たちがもってきた各班ごとのゲームをしまして、終わりの会で、感想を発表してから、学校へ戻りました。

小国支援学校様、どうもありがとうございました。

つないだ手がはなれないようにいたいです。

3チームに分かれての二つのゲームを5回戦しました。

毎回勝ったところ(早くゴールをした班)から点数のくじをひいて、その点数で争うのです。

ゲームで勝っても点数のくじがひくかったり、ゲームは一番最後にゴールでもくじは高得点・・・と、勝っても負ける、負けても勝てる、合計点の計算までたのしみました。

そんな中で、班の交流の子に順番を守るようにや、うまく並ぶように・・・とみんなを見て、自分の近くに手を引いたり、時々「大丈夫?つかれたやろ?」声をかけたりしていました。

その後、自分たちがもってきた各班ごとのゲームをしまして、終わりの会で、感想を発表してから、学校へ戻りました。

小国支援学校様、どうもありがとうございました。

つないだ手がはなれないようにいたいです。

持久走大会

全体練習をはじめて2週間。

タイムや順位をはじめは気にしていなかった子も、だんだんやる気や様子がかわってきたのでしたが、週明け体調不良者が増えました。

当日朝も雪となり、体調もあわせてみんなで検討しましたが、ぎりぎりまで心配しました。

でも、校長先生のスタートの合図の時には青空になりました。

タイムや順位をはじめは気にしていなかった子も、だんだんやる気や様子がかわってきたのでしたが、週明け体調不良者が増えました。

当日朝も雪となり、体調もあわせてみんなで検討しましたが、ぎりぎりまで心配しました。

でも、校長先生のスタートの合図の時には青空になりました。

保護者の方が応援と、安全に見守ってもくださいました。

今日の開催に合わせて、お休みを取られていた方も多かったので、予定通りでき見ていただけてよかったです。

とても寒い中でした。

どうぞ土日にゆっくりからだを休養しておいてください。

そのあとの、PTA全体会と学級懇談会も、大変お世話になりました。

どうぞ土日にゆっくりからだを休養しておいてください。

そのあとの、PTA全体会と学級懇談会も、大変お世話になりました。

今日楽しみなこと

6日 朝ミーティングのお題は「今日たのしみなこと」でした。

「国語と算数です」。

「全部です。」

「給食です。」

「理科と社会です。」

「水曜日だから早く帰れることです。」

「全部です。」

「給食です。」

「理科と社会です。」

「水曜日だから早く帰れることです。」

「読み聞かせです。」

低学年はクリスマスの月に合わせての本のセレクト。

あとで休み時間に

「うちはサンタが夜と昼にくるんですよ。昼のサンタは見えるんですよ!」

な~んてかわいい!。

(あ!そういえばクリスマスか!

・・・タイヤ交換とか忘年会とか大そうじとかばかり・・・いかんいかん)

帰り際、玄関に置いたままのさつまいもを見て、「さつま芋は寒さに弱いから保管した方がいいですよ!」と。

さすが食生活改善推進委員さん!アドバイスありがとうございます。

(でもきっと、もうすぐいいことが・・・!)

あとで休み時間に

「うちはサンタが夜と昼にくるんですよ。昼のサンタは見えるんですよ!」

な~んてかわいい!。

(あ!そういえばクリスマスか!

・・・タイヤ交換とか忘年会とか大そうじとかばかり・・・いかんいかん)

帰り際、玄関に置いたままのさつまいもを見て、「さつま芋は寒さに弱いから保管した方がいいですよ!」と。

さすが食生活改善推進委員さん!アドバイスありがとうございます。

(でもきっと、もうすぐいいことが・・・!)

高学年

お持ちいただいたのは本ではなく「ギター」

「ひまわりの約束」の弾き語りでした。

読み聞かせとはまたひと味違い、にっこりうれしそうな顔の子、一緒に口ずさんで聴いていた子、休み時間にこの曲を鼻歌で歌っている子もいましたね。

お持ちいただいたのは本ではなく「ギター」

「ひまわりの約束」の弾き語りでした。

読み聞かせとはまたひと味違い、にっこりうれしそうな顔の子、一緒に口ずさんで聴いていた子、休み時間にこの曲を鼻歌で歌っている子もいましたね。

「社会です。」

3年生は、南小国産の野菜などこれまで調べてきたことを出しあい、

きよらカァサを検索、関西や関東との流れが見えてきます。

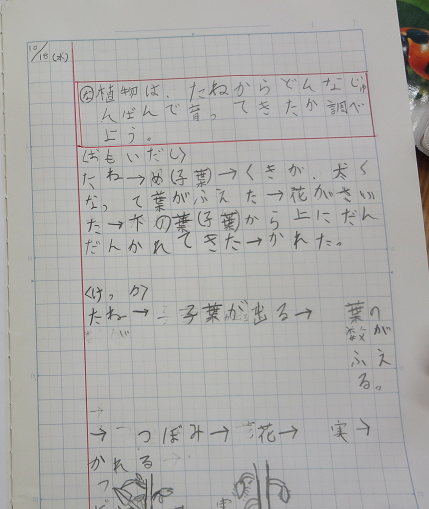

にぎわう中で感心するのはノートの整理!

まとめたノートの分、その『術』も身についています。

先生が板書には忘れていた、赤い囲み。

子どもは気付いて「先生、ここ赤で囲むんでしょ?」と先に。

5年生は、これまで調べたりしてわかったことを問題を作り「クイズ大会」

3年生は、南小国産の野菜などこれまで調べてきたことを出しあい、

きよらカァサを検索、関西や関東との流れが見えてきます。

にぎわう中で感心するのはノートの整理!

まとめたノートの分、その『術』も身についています。

先生が板書には忘れていた、赤い囲み。

子どもは気付いて「先生、ここ赤で囲むんでしょ?」と先に。

5年生は、これまで調べたりしてわかったことを問題を作り「クイズ大会」

「探検です」

2年生

長靴をもって、上中原方面へおでかけしました。

帰ってきて、お名前や教えてもらったことを書き留めています。

初任研

採用されたら1年間、実践的な力をつけるために、いろんな研修を受ける「初任研」というのがあります。

4名が発熱と腹痛で欠席だった6日の5時間目。

12月12日に計画されている2回目の支援学校との交流内容を考えるために、縦割り班でならびました。

交流担当の(来年度初任研を受ける予定の)先生からの説明です。

交流のはじまり(20年前の給食時間のこどもと先生の会話)、今日の話し合いのすすめ方、決める内容、時間、班分けなどを、ボードを使いながら。

参考に・・・と、支援学校のお友だちの最近すきな遊びなどの資料、昨年度や前回の写真も準備されて。

話し合いが始まると、5.6年生を中心にすすめられました。

12月12日に計画されている2回目の支援学校との交流内容を考えるために、縦割り班でならびました。

交流担当の(来年度初任研を受ける予定の)先生からの説明です。

交流のはじまり(20年前の給食時間のこどもと先生の会話)、今日の話し合いのすすめ方、決める内容、時間、班分けなどを、ボードを使いながら。

参考に・・・と、支援学校のお友だちの最近すきな遊びなどの資料、昨年度や前回の写真も準備されて。

話し合いが始まると、5.6年生を中心にすすめられました。

先生達は3つ班、どれもが聞こえるところにいながら、お外を見て寒さを想像したり、掲示物を整理したり、「この本おもしろそう・・」と整理された新刊を手に取ったり、連絡をしあったり・・・。

5時間目の終わりには、シートに班ごとの交流プランが書き込まれました。

もう何十年もまえに初任研を受けた者が、新鮮な刺激を受けた時間でした。

5時間目の終わりには、シートに班ごとの交流プランが書き込まれました。

もう何十年もまえに初任研を受けた者が、新鮮な刺激を受けた時間でした。

普段の授業も、昨日→今日!と日々変わります。

この日サンスウは、多い少ないの比較。

(前の日にできなかったところをひと工夫した教材で)

「うわ~!できたね!」と先生から拍手をもらって、うれしい顔でした。

でも、きりかえておわりのあいさつ。

「気をつけ!」の手がきりりとのびてから、「礼!」

この日サンスウは、多い少ないの比較。

(前の日にできなかったところをひと工夫した教材で)

「うわ~!できたね!」と先生から拍手をもらって、うれしい顔でした。

でも、きりかえておわりのあいさつ。

「気をつけ!」の手がきりりとのびてから、「礼!」

「伝えあう」

「伝えあう」その①12月1日 English Friday

「What animal do you like?」

朝ミーティングのお題は「好きな動物は何?」でした。

「I like cat.」「I like dog.」が多かったけど「I likeかわうそ」とか、難しい名前のへびはもありました。

「What animal do you like?」

朝ミーティングのお題は「好きな動物は何?」でした。

「I like cat.」「I like dog.」が多かったけど「I likeかわうそ」とか、難しい名前のへびはもありました。

3時間目、3・4年生はクリスマスツリーのかざりを作りました。

作るものを決めたら、ALTのところに、折り紙をもらいに行きます。

「I want ~」

自分が欲しい折り紙の「色」を言ってからもらいます。

作るものを決めたら、ALTのところに、折り紙をもらいに行きます。

「I want ~」

自分が欲しい折り紙の「色」を言ってからもらいます。

作っている間も「What do you make?]

何を作っているのかたずねられたら

「I make~ 」

答えるのに困ったら、黒板の絵を見ればわかります。

ひとりいくつもの種類のかざりを作りました。

クリスマスソングを聴きながら・・・。

何を作っているのかたずねられたら

「I make~ 」

答えるのに困ったら、黒板の絵を見ればわかります。

ひとりいくつもの種類のかざりを作りました。

クリスマスソングを聴きながら・・・。

「伝えあう」その②12月3日 きよら人権デー

開会は「恵楓園」に研修に行かれ、「ハンセン病」の学習をされた方のごあいさつからでした。

中原小の発表は3番目。

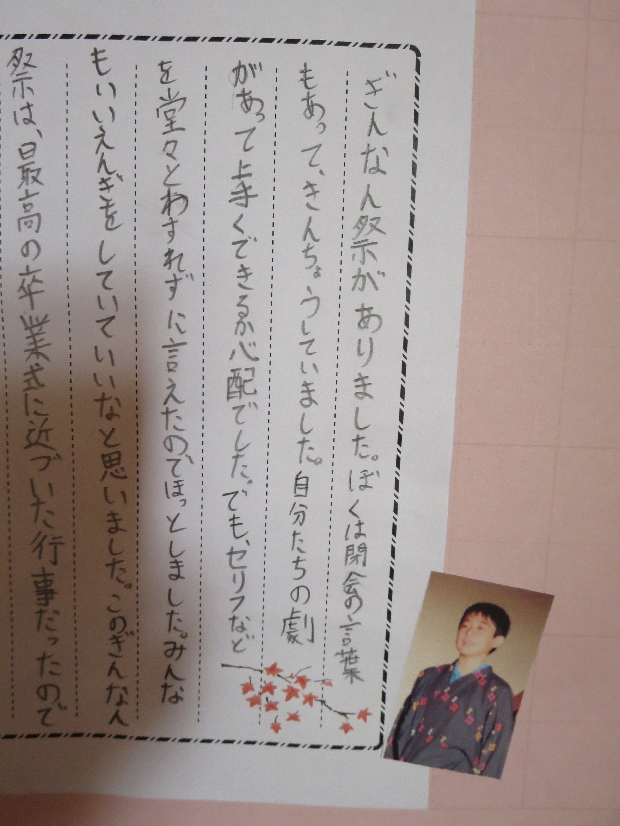

31人での練習回数は少なかったし、管理センターでは、はじめてだったので緊張しましたが、ぎんなん祭以上に達成感を(裏方も)感じました。

それは、それまでの学習・練習があったから。

観てくださった方がいるから。

感想を伝えてくださった方がいるからです。

開会は「恵楓園」に研修に行かれ、「ハンセン病」の学習をされた方のごあいさつからでした。

中原小の発表は3番目。

31人での練習回数は少なかったし、管理センターでは、はじめてだったので緊張しましたが、ぎんなん祭以上に達成感を(裏方も)感じました。

それは、それまでの学習・練習があったから。

観てくださった方がいるから。

感想を伝えてくださった方がいるからです。

(子どもの感想)

「私は目標にしていた南小国に伝えるということはできたと思います。みんなが協力して作り上げてきたからです。

それに劇が終わってから見ていた人に「よかった」「涙がでそうになった」と言われたからです。

私はみんなでやると、より伝えたいことがつたわるのかなと思いました。」

「私は目標にしていた南小国に伝えるということはできたと思います。みんなが協力して作り上げてきたからです。

それに劇が終わってから見ていた人に「よかった」「涙がでそうになった」と言われたからです。

私はみんなでやると、より伝えたいことがつたわるのかなと思いました。」

「ぼくはきよら人権デーに出ることはできなかったけど、練習の時に5.6年生がやった劇を全校で協力して発表したので、自分たちが伝えたいことがより、伝わりやすくなって、本当のことを知ってくれた人が少しでも多くなったと思うのでよかったです。」

おうちの方・先生方には、これまでの衣装の準備・応援、当日は送迎も。

本当にありがとうございました。

体調がベストでない子も、この時間だけは・・・と来てくれていましたね。

本当にありがとうございました。

体調がベストでない子も、この時間だけは・・・と来てくれていましたね。

4日、朝ミーティングのお題は「土・日に楽しかったこと」でした。

試合で連続ヒット・学年優勝・ベストを尽くせた走り・好プレーなど嬉しい報告、

お兄ちゃん・お友だちとたっぷり遊んだ・お父さんとお買い物をしたなど、あたたまる報告、

IPPONや M1がおもしろかった報告(ありがとうございますっ!)、

何人もが「きよら人権デーにいったことと、~~です。」と!!

試合で連続ヒット・学年優勝・ベストを尽くせた走り・好プレーなど嬉しい報告、

お兄ちゃん・お友だちとたっぷり遊んだ・お父さんとお買い物をしたなど、あたたまる報告、

IPPONや M1がおもしろかった報告(ありがとうございますっ!)、

何人もが「きよら人権デーにいったことと、~~です。」と!!

伝えるだけでなく、市原小学校・りんどうヶ丘小学校の発表から「本当のことを知る」「知ることを人任せにしない」「経験して考えたこと」などが伝わってきました。

限られた人だけが学習するのではなく、仲間はずれや知らんぷりをしない大人やこどもを育てる町に!「知らないことからうまれる誤解」がおこらないように!とはじまっているこの会。14回目でした。

休日にもかかわらず、人権教育推進協議会の方、町の方々、大変お世話になりました。

限られた人だけが学習するのではなく、仲間はずれや知らんぷりをしない大人やこどもを育てる町に!「知らないことからうまれる誤解」がおこらないように!とはじまっているこの会。14回目でした。

休日にもかかわらず、人権教育推進協議会の方、町の方々、大変お世話になりました。

学校便りをアップしました。

学校便り 「ぎんなん No.10」をアップしました。

ご覧ください。

ご覧ください。

12月1日(世界エイズデー)

師走

インフルエンザが流行期に入りました。

抵抗力を落とさないように、手洗い・うがい、すいみん、栄養、運動、ストレスに気をつけましょう。

12月8日は校内持久走大会です。

練習の1回目は危険な場所の確認と試走。

そのあと今週2回、タイム測定をしました。

抵抗力を落とさないように、手洗い・うがい、すいみん、栄養、運動、ストレスに気をつけましょう。

12月8日は校内持久走大会です。

練習の1回目は危険な場所の確認と試走。

そのあと今週2回、タイム測定をしました。

きよら人権デーのステージ発表に向けて、通し練習をしました。

当日、都合で参加できない子がいますが、練習中フロアから、立ち位置を「もっとこっちだよ。」とか、「声をもう少し大きく!」をアクションでステージに伝えたり、衣装や道具運びの手伝いをしたり。

全学年構成になり、シナリオに新たに加わったシーン、アレンジされたシーンで、ものすごい俳優力を発揮する1~4年生がいたり。

数回の練習でしたが、31人の作品になりました。

練習の最後に、フロアから見ての、今日の練習の感想をみんなに。

「今度は、全学年で一生懸命がんばってしているところがいいと思います。」

「みんなで力を合わせて、伝えようとしていることがよくわかりました。」

「行けないけど、がんばってください。」

本番は12月3日(日曜日)管理センターです。

脳がイキイキ!

1年 算数のすごろくです。

手持ちのカードの計算をして、その答えの数だけすすみます。

計算は正確に、でもすごろくのルールを守らないと!

(けんかの一歩手前まで!!!)夢中になりながら、しぜ~んに身についているものがまたひとつ。

別の時間はこつこつ練習問題。

タイマーで時間をはかります。

終わった人から先生の所へノートを見せに行きます。

ノートを先生に向けて渡すこと、「お願いします。」や順番を守って待つこと、

終わったら次に計算スキルをするから・・・前もって、手元にそれを持ってきておくこと・・・。

指示されなくてもしぜ~んとできることが、いつの間にかまたまたひとつ。

手持ちのカードの計算をして、その答えの数だけすすみます。

計算は正確に、でもすごろくのルールを守らないと!

(けんかの一歩手前まで!!!)夢中になりながら、しぜ~んに身についているものがまたひとつ。

別の時間はこつこつ練習問題。

タイマーで時間をはかります。

終わった人から先生の所へノートを見せに行きます。

ノートを先生に向けて渡すこと、「お願いします。」や順番を守って待つこと、

終わったら次に計算スキルをするから・・・前もって、手元にそれを持ってきておくこと・・・。

指示されなくてもしぜ~んとできることが、いつの間にかまたまたひとつ。

2年生算数の九九!

先生の合格をもらうまでに・・・

教室の入口を通るたびに、九九を言う(ミッション)段があり。

校長先生にきいてもらって、合格したらシールをもらう段もあり。

宿題でおうちの方の前で言う段もあり。

くりかえし学習中です。

先生の合格をもらうまでに・・・

教室の入口を通るたびに、九九を言う(ミッション)段があり。

校長先生にきいてもらって、合格したらシールをもらう段もあり。

宿題でおうちの方の前で言う段もあり。

くりかえし学習中です。

図工

絵は「苦手・・・」と言っていたそうですけど、くまもとこどもの美術展に、ふたりとも入賞おめでとう。

そしてまた、次の作品が完成しました!

絵は「苦手・・・」と言っていたそうですけど、くまもとこどもの美術展に、ふたりとも入賞おめでとう。

そしてまた、次の作品が完成しました!

3年生

コンパスを使うのがじょうずになりました。

下を向いている顔、みんなにっこにこです。

授業中、脳がイキイキ!の瞬間がいっぱい。

1,2年生は、6時間目のわくわく中原教室で、こまを作ってまわして遊びました。

始めるときに、こまのデザインで、回ったときの変化が面白いことを、今日の先生に見せてもらったので、工夫して作りました。

コンパスを使うのがじょうずになりました。

下を向いている顔、みんなにっこにこです。

授業中、脳がイキイキ!の瞬間がいっぱい。

1,2年生は、6時間目のわくわく中原教室で、こまを作ってまわして遊びました。

始めるときに、こまのデザインで、回ったときの変化が面白いことを、今日の先生に見せてもらったので、工夫して作りました。

校内研修

11月28日(火)

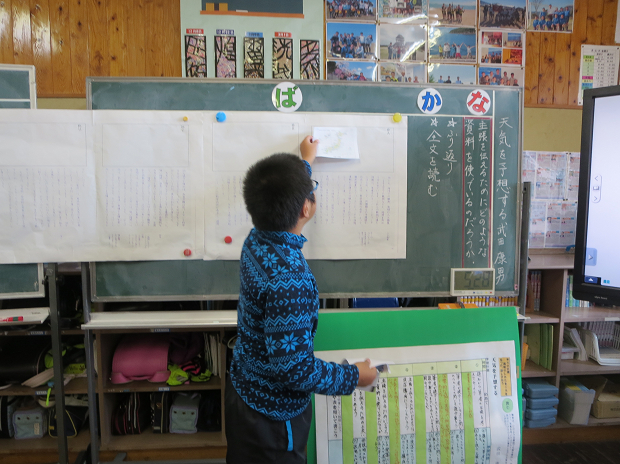

国語 5年天気を予想する 6年『鳥獣戯画』を読む

国語 5年天気を予想する 6年『鳥獣戯画』を読む

5年生。これまで、段落の構成をつかんできたことをふりかえり、今日のめあてをつかむ質問「今日は、その文にどんな資料が入るのか。」から。

自分で考える→グループで考える→資料の効果について考えるという流れでした。

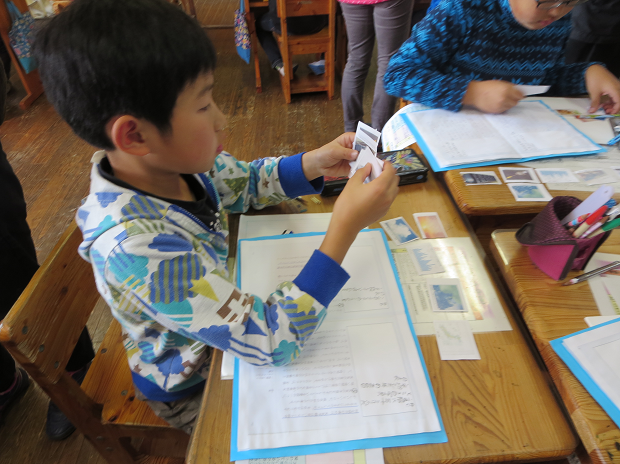

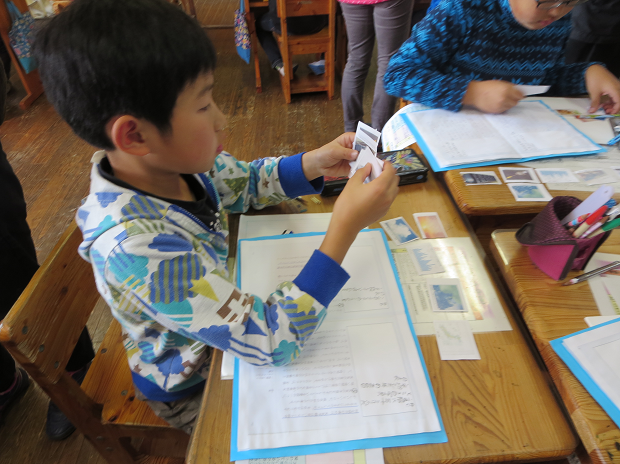

それぞれもらった写真カード。

「この資料カード、この言葉があるからここ!」

「あれ?この資料は必要なのかな?」

読み込みながら、カードを置き換えたり、これは使わないんじゃないかな?と先生の ひっかけ に気付いたり。

頭をひねって、じっくり考えるの「か」です。

かかる時間には当然、個人差が。

先生だけでなく、クラスメイトも個人差につきあい、普通に補い合う様子に、参観の先生から授業研究会で、「グループ学習の時、学習リーダーやみんなが、時間が必要なメンバーにもフォローするのがとてもすばらしかった。」と。

登校や縦割り班、部活、朝ラン、遠足、運動会、ぎんなん祭・・・・・日々の5,6年生の下の学年へのかっこよくて、だれにも優しい姿は、教室の中も同じです。

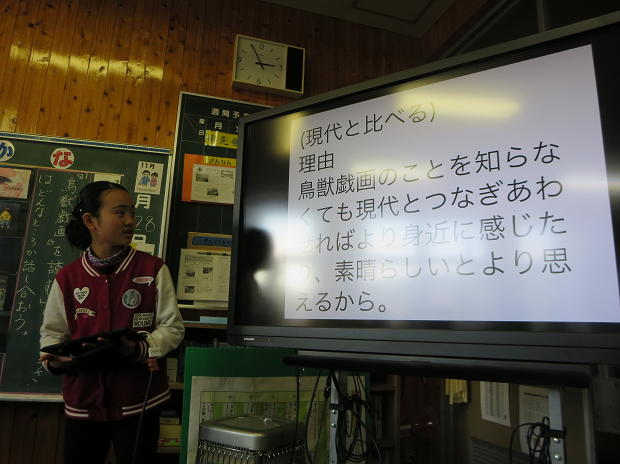

6年生。

少し前に、阿蘇小学校の研究授業に参加した先生が、「導入で、前時までの学習の振り返りを、電子黒板でスライドショーみたいにしてあったよ。とってもわかりやすかった。やってみたいな。」と話していました。

なるほど。きっとこんなふうにされていたんだな・・・。

自分で考える→グループで考える→資料の効果について考えるという流れでした。

それぞれもらった写真カード。

「この資料カード、この言葉があるからここ!」

「あれ?この資料は必要なのかな?」

読み込みながら、カードを置き換えたり、これは使わないんじゃないかな?と先生の ひっかけ に気付いたり。

頭をひねって、じっくり考えるの「か」です。

かかる時間には当然、個人差が。

先生だけでなく、クラスメイトも個人差につきあい、普通に補い合う様子に、参観の先生から授業研究会で、「グループ学習の時、学習リーダーやみんなが、時間が必要なメンバーにもフォローするのがとてもすばらしかった。」と。

登校や縦割り班、部活、朝ラン、遠足、運動会、ぎんなん祭・・・・・日々の5,6年生の下の学年へのかっこよくて、だれにも優しい姿は、教室の中も同じです。

6年生。

少し前に、阿蘇小学校の研究授業に参加した先生が、「導入で、前時までの学習の振り返りを、電子黒板でスライドショーみたいにしてあったよ。とってもわかりやすかった。やってみたいな。」と話していました。

なるほど。きっとこんなふうにされていたんだな・・・。

事実と評価の色分けした書き込みと、段落構成の振り返りをして、今日は「おもしろさ」の謎解きです。

おもしろいと思ったことを個人で書き出す→グループで伝え合う→すばらしいところをまとめて発表する と言う流れでした。

授業研究会で校長先生からの、「ホワイトボードやタブレットを使い、あえて少しずつ変えながら発表をしたのはなぜ?」

という質問は、「実は・・・」と、今日は国語の研究授業ですが、めあてに迫る工夫にICTがたくさん活用できますよ!と職員に知らせる「&ICT研修 #ロイロノート」の気持ちも含まれていましたという担任の思いを引き出しました。

おもしろいと思ったことを個人で書き出す→グループで伝え合う→すばらしいところをまとめて発表する と言う流れでした。

授業研究会で校長先生からの、「ホワイトボードやタブレットを使い、あえて少しずつ変えながら発表をしたのはなぜ?」

という質問は、「実は・・・」と、今日は国語の研究授業ですが、めあてに迫る工夫にICTがたくさん活用できますよ!と職員に知らせる「&ICT研修 #ロイロノート」の気持ちも含まれていましたという担任の思いを引き出しました。

授業は1時間でしたが、前の1年生の研究授業のときに続く、日常の授業や生活の積み重ねを感じる、たっぷりの1時間でした。

職員室に戻りながら、日々の複式のたいへんさを理解する教頭先生から担任へ、「複式だからこそ!」のプラスの応援(複式の教育効果)のお話が続いていました。

職員室に戻りながら、日々の複式のたいへんさを理解する教頭先生から担任へ、「複式だからこそ!」のプラスの応援(複式の教育効果)のお話が続いていました。

100点

11月26日の日曜日。

100点に届く子どもは数名でした。

県学力調査を来週に控える週末にです。

なかなか難しいです。

ですが、100点の子もいました。

100点に届く子どもは数名でした。

県学力調査を来週に控える週末にです。

なかなか難しいです。

ですが、100点の子もいました。

100点を超える小学生も中学生も、大人もいました。

PTA全校レクリエーション、ボウリングのスコアです!(フフッ)

PTA全校レクリエーション、ボウリングのスコアです!(フフッ)

皆様、お疲れ様でした。

11月27日(月曜日)の朝ミーティング。

11月27日(月曜日)の朝ミーティング。

朝の風景が変わりました。

お題は、「昨日の夕ごはん」でした。

夕ごはんのメニューに、ボウリングの帰り道のエピソード(お買い物や帰りの食事)がくっついていました。

28日(火曜日)の朝ミーティングのお題は、「好きなスポーツ」

体育、バレー、かけっこ、卓球、バスケ、野球・・・何人かは、もう「ボウリング」と言っていました。乗馬、ボルタリングというのも出ていました。

お題は、「昨日の夕ごはん」でした。

夕ごはんのメニューに、ボウリングの帰り道のエピソード(お買い物や帰りの食事)がくっついていました。

28日(火曜日)の朝ミーティングのお題は、「好きなスポーツ」

体育、バレー、かけっこ、卓球、バスケ、野球・・・何人かは、もう「ボウリング」と言っていました。乗馬、ボルタリングというのも出ていました。

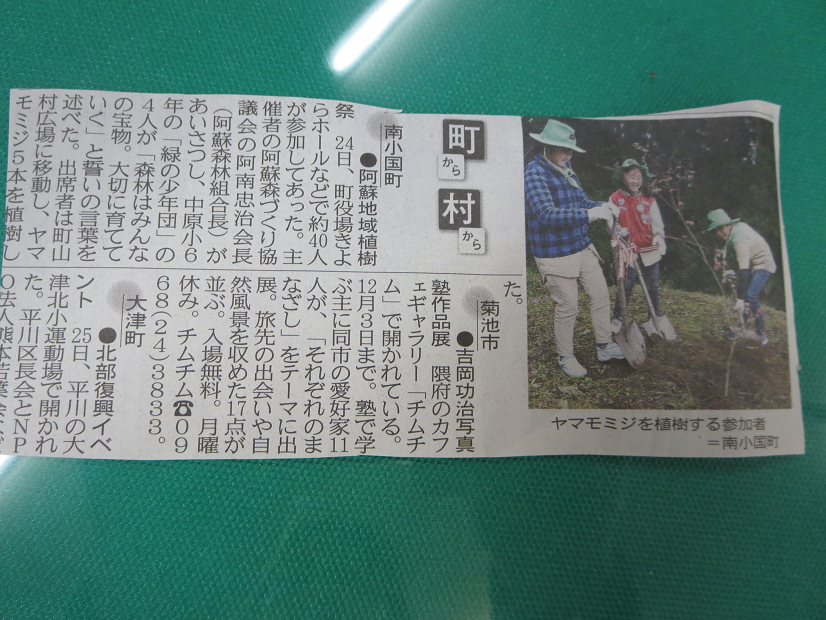

この日の熊日新聞 県北ページには、金曜日の植樹の写真が載りました。

24日の金曜日、きよらホールでのセレモニーで自然環境の意見発表をして、植樹をしているところでした。

24日の金曜日、きよらホールでのセレモニーで自然環境の意見発表をして、植樹をしているところでした。

子どもたちと先生達みんなには、記念品と、学校にスコップも。

ありがとうございます。

ありがとうございます。

先生達は、24日にもうひとついただき物をしたのです。

わくわく中原教室で、コースターづくり。

この日の先生は、ただいまお家をの建設中のママ。(HP8月21日に写真あり)

1.2年生がひのきを磨いて、イラストを描いて、メッセージカードと一緒にプレゼントをしました。

ありがとう!みんな職員室で使わせてもらっています。

わくわく中原教室で、コースターづくり。

この日の先生は、ただいまお家をの建設中のママ。(HP8月21日に写真あり)

1.2年生がひのきを磨いて、イラストを描いて、メッセージカードと一緒にプレゼントをしました。

ありがとう!みんな職員室で使わせてもらっています。

ホットニュース

職員室。教頭先生と事務の先生は席がとなりです。

「じゃ、そろそろ」

「はい。あれですね。」

「えっと次のはこれで・・・」

「わかりました。」

何やら怪しい会話ですが、あれというのは、これ(写真)です。

「じゃ、そろそろ」

「はい。あれですね。」

「えっと次のはこれで・・・」

「わかりました。」

何やら怪しい会話ですが、あれというのは、これ(写真)です。

2年前、へき地研が開催されたときスタートした行事の写真と、子どもの感想を綴ったホットニュース。

ぎんなん祭編が完成して、掲示されました。

「みんなじょうずでした。とくに5.6ねんが、こわかったけど、はくりょくがあってすごかったです。わたしははっぴょうは100てんだったとおもいます。大きなこえでいえて、ほっとしました。おわっておべんとうがおいしかったです。」(1年生)

ぎんなん祭編が完成して、掲示されました。

「みんなじょうずでした。とくに5.6ねんが、こわかったけど、はくりょくがあってすごかったです。わたしははっぴょうは100てんだったとおもいます。大きなこえでいえて、ほっとしました。おわっておべんとうがおいしかったです。」(1年生)

「せいこうしたぎんなん祭 ぼくはぎんなん祭で、せりふをちゃんといえたのでよかったです。○○○くんも、しっかりと言えたのでよかったです。」 (2年生)

「わたしは、5.6年はかんどうして1.2年はおもしろいと思って、3.4年もおもしろいと思いました。わたしはこれまでの人生で、一番楽しかったです。げきの練習の時にセリフがわからないとき、友だちが教えてくれてよかったです。」(3年生)

「私は今年のぎんなん祭がとてもきんちょうしていました。今年お世話になったちいきの方々に、ちゃんと伝わるかがしんぱいだったからです。でも自分ではちゃんと伝わったと思います。」(4年生)

「ぎんなん祭でぼくは、平和について伝えることができたことです。

水俣病と戦争を中心に、私たちにとっての平和とはどんなことかを発表しました。まだ本当の答えにたどり着いていないので、考え続けていきたいです。」(5年生)

水俣病と戦争を中心に、私たちにとっての平和とはどんなことかを発表しました。まだ本当の答えにたどり着いていないので、考え続けていきたいです。」(5年生)

「ぎんなん祭がありました。ぼくは練習の時に地域の人に正しいことが伝わるか少し心配していました。でもたくさんの練習をしてきたことで、ぎんなん祭を通して会場にいた人を笑顔にし、正しい情報を伝えることができたと思います。

ぎんなん祭が終わってもたくさんの人に正しいことを伝えていきたいです。」(6年生)

ぎんなん祭が終わってもたくさんの人に正しいことを伝えていきたいです。」(6年生)

「はくりょくがあった」「かんどうした」と書いた、フロアにいた1.2.3.4年生が、きよら人権デーでは5.6年生と一緒になってステージで発表します。

練習の1回目。監督は5.6年生。

自作の資料で様子を話してくれた早崎さん、水俣でグーパンチをした永本さん、外国からの日本を見て平和のことを話してくれたお母さん、ふるさとのことを話してくれたお母さんのお話を聴いた5.6年生が、すこしずつ、ひとつずつ。

練習の1回目。監督は5.6年生。

自作の資料で様子を話してくれた早崎さん、水俣でグーパンチをした永本さん、外国からの日本を見て平和のことを話してくれたお母さん、ふるさとのことを話してくれたお母さんのお話を聴いた5.6年生が、すこしずつ、ひとつずつ。

「先生」

「SU(ステップアップタイム)の先生」

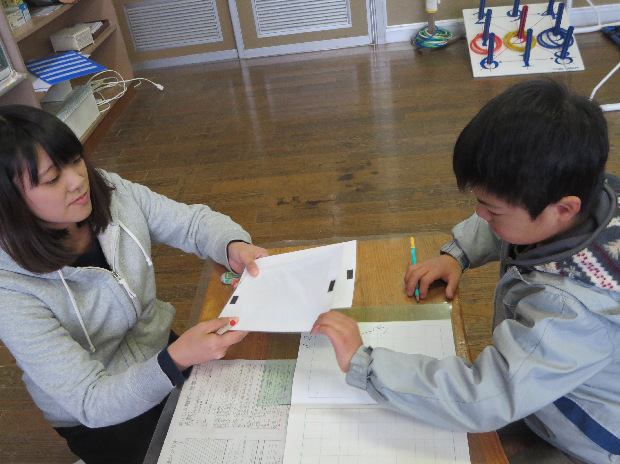

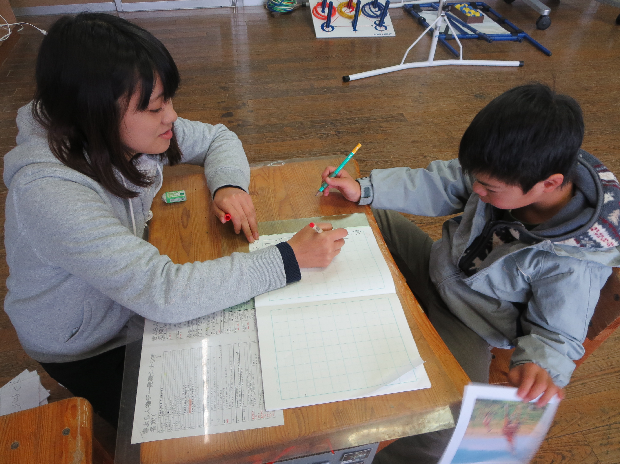

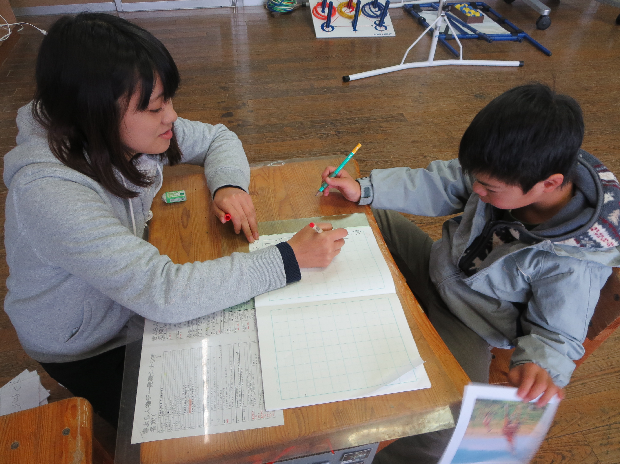

21日 火曜日の朝自習SUには、担任・支援の先生だけでなく、各学級に5.6年生が入ってくれます。

2年生では、まず担当の5.6年生が課題をまず自分でしてから、2年生のまるつけをしてくれます。

21日 火曜日の朝自習SUには、担任・支援の先生だけでなく、各学級に5.6年生が入ってくれます。

2年生では、まず担当の5.6年生が課題をまず自分でしてから、2年生のまるつけをしてくれます。

3.4年生では、1対1ではないので、止まっている子がいないよう、移動しながらみんながみんなに気を配ってくれます。

この日、1.2年生では漢字練習の後、はじめての五、七、五にチャレンジです。

6年生は、現1年担任の元教え子ちゃん。(4年生の時の担任)

1年担任の先生が「6年生、五、七、五よろしくね。」で!です。

6年生が横について、一緒に指をおりながら、ことばをけずりおとして、俳句を完成させていました。

この日から日記プリントが、バージョンアップしました。

俳句を書く、そして、マス目が小さくなって文字数が増えました。

6年生は、現1年担任の元教え子ちゃん。(4年生の時の担任)

1年担任の先生が「6年生、五、七、五よろしくね。」で!です。

6年生が横について、一緒に指をおりながら、ことばをけずりおとして、俳句を完成させていました。

この日から日記プリントが、バージョンアップしました。

俳句を書く、そして、マス目が小さくなって文字数が増えました。

ちなみに昨日まではこれです。

今日の算数は教頭先生

22日4時間目。

急な用事のため、担任にかわって算数の授業をするのは教頭先生。

急いでいたけど、授業の進度も気になる担任から、自習プリントではなく「授業をすすめてもらっていいですか?」とのお願いに、「いいですよぉ。」と複式の授業を快くお返事。

すぐに教室で「今日のリーダーさんは誰?」から始まりました。

3年生は身近なところにある円を探していました。

教室や、図書室にも行って。

4年生は面積の求め方、自分の考え方を説明していました。

教頭先生のやわらかい授業。

どちらの学年も、先生が自分の横にいない時間のときも、子どもの「夢中」が途切れない。

授業のデザインをいつしたんだろう・・・?

その3 いい匂いの授業

22日 今日のコクゴ。

「はじめのあいさつ」と「おわりのあいさつ」のふたつを含めて、7つの活動がボードに。

すすんだら、ひとつずつ星のマークを付けていきます。

メインは、カードをひいて、それを声を出して読む、ノートに書く、です。

自分からの発信がどんどん増えているのは、授業の積み重ねの成果ではないかな。

一方通行の講話式ではなく、

「書きました」と言うことや、「えんぴつを置く」とか、「姿勢を正す」とか、「目を合わせる」などひとつひとつは、彼が自分で考えていることを伝えてくれるための、ふたりの間のきめごと。それは、できることが増えるたびに、変わっています。

ノートに先生が花まるをつけると、その花まるをクンクン!とにおって、微笑む先生の顔を見て、にっこりして、また次にすすんでいました。

「はじめのあいさつ」と「おわりのあいさつ」のふたつを含めて、7つの活動がボードに。

すすんだら、ひとつずつ星のマークを付けていきます。

メインは、カードをひいて、それを声を出して読む、ノートに書く、です。

自分からの発信がどんどん増えているのは、授業の積み重ねの成果ではないかな。

一方通行の講話式ではなく、

「書きました」と言うことや、「えんぴつを置く」とか、「姿勢を正す」とか、「目を合わせる」などひとつひとつは、彼が自分で考えていることを伝えてくれるための、ふたりの間のきめごと。それは、できることが増えるたびに、変わっています。

ノートに先生が花まるをつけると、その花まるをクンクン!とにおって、微笑む先生の顔を見て、にっこりして、また次にすすんでいました。

お昼休み

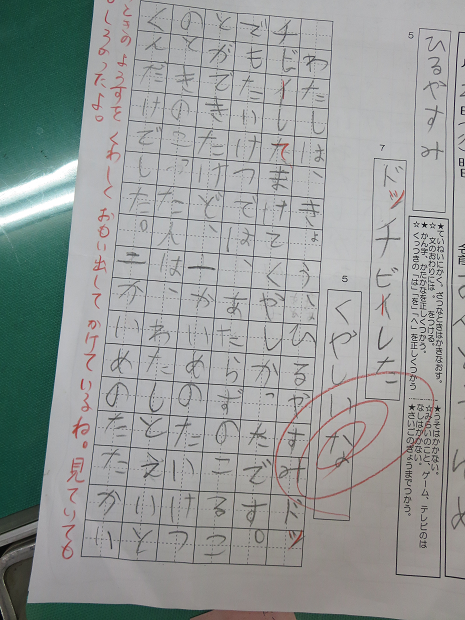

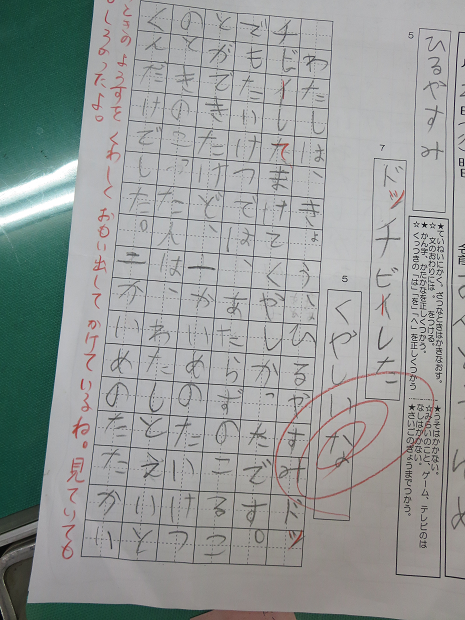

11月20日と21日業間は、体育委員会主催のスポーツレクリェーション ドッジビー大会がありました。

チーム編成、組み合わせ、ルール、賞状つくりなど、事前に委員会で話し合って準備をしていました。

1日目はルールがご少しちゃごちゃになりましたが、2日目は話し合って改善され、シンプルに。

素早いフリスビー投げやリレーで回したり。

上手にキャッチして、まだ投げていない子に渡してあげたり。

味方の低学年の子があたらないように、自分のうしろにまわして守ったり。

みんなが楽しめる企画になりました。

体育委員さん、ご苦労さま。

チーム編成、組み合わせ、ルール、賞状つくりなど、事前に委員会で話し合って準備をしていました。

1日目はルールがご少しちゃごちゃになりましたが、2日目は話し合って改善され、シンプルに。

素早いフリスビー投げやリレーで回したり。

上手にキャッチして、まだ投げていない子に渡してあげたり。

味方の低学年の子があたらないように、自分のうしろにまわして守ったり。

みんなが楽しめる企画になりました。

体育委員さん、ご苦労さま。

翌日(22日)のお昼休みは自由遊び。

音楽室から、卒業式で歌う曲の伴奏練習がきこえてきました。

もうこんなにじょうずにできるんだね。

音楽室から、卒業式で歌う曲の伴奏練習がきこえてきました。

もうこんなにじょうずにできるんだね。

日常と非常

11月21日(火)

朝の気温はマイナス2度。

ペレットストーブの暖かい空気が、登校中に拾ったうす~い氷を持った子どもたちを迎えました。

朝の気温はマイナス2度。

ペレットストーブの暖かい空気が、登校中に拾ったうす~い氷を持った子どもたちを迎えました。

午後2時20分

火災発生を知らせる非常ベル(訓練)が鳴りました。

教頭先生の、理科・家庭科室からの出火を知らせる放送。

子どもたちは、ハンカチで口元を押さえ、体を低くして、先生の指示で外へ避難しました。

火災発生を知らせる非常ベル(訓練)が鳴りました。

教頭先生の、理科・家庭科室からの出火を知らせる放送。

子どもたちは、ハンカチで口元を押さえ、体を低くして、先生の指示で外へ避難しました。

避難の様子を見て消防士さんから、

「放送を聞いて移動しますから、日ごろからよ~くお話を聞いて、動けるように心がけておいてください。

避難の途中に何が起こるかわからないので、お友だちと励まし合って協力して逃げてください。」

と、今日が特別ではなく、

①日ごろの生活で、きちんと人の話をきくこと

②日ごろから、友だちのことを意識しておくことが大切であること

をお話くださいました。

消防士さんのおっしゃるとおり、とっさの時こそ「日常」の延長です。

どんな集まりの時もそうですが、この日も安全学習中、中原小のすばらしいところを見せてくれました。

うしろで発表する子がいると、みんなその子の方に体をを向けます。

発表する子が真ん中あたりにいたら、どなた様にもおしりを向けないところにサッと移動して、発表します。

すでに1年生も、それが「ふつう」にできていること。、毎回、感心します。

子どもの初期消火のお話と、実技もさせていただきました。

最後に、避難訓練においでいただいた三名の方、それからいつも、命がけで私たちのことを守ってくださっている消防士さんにお礼をを言いました。

「放送を聞いて移動しますから、日ごろからよ~くお話を聞いて、動けるように心がけておいてください。

避難の途中に何が起こるかわからないので、お友だちと励まし合って協力して逃げてください。」

と、今日が特別ではなく、

①日ごろの生活で、きちんと人の話をきくこと

②日ごろから、友だちのことを意識しておくことが大切であること

をお話くださいました。

消防士さんのおっしゃるとおり、とっさの時こそ「日常」の延長です。

どんな集まりの時もそうですが、この日も安全学習中、中原小のすばらしいところを見せてくれました。

うしろで発表する子がいると、みんなその子の方に体をを向けます。

発表する子が真ん中あたりにいたら、どなた様にもおしりを向けないところにサッと移動して、発表します。

すでに1年生も、それが「ふつう」にできていること。、毎回、感心します。

子どもの初期消火のお話と、実技もさせていただきました。

最後に、避難訓練においでいただいた三名の方、それからいつも、命がけで私たちのことを守ってくださっている消防士さんにお礼をを言いました。

郡市学童ミニサッカー大会

11月19日(日)

一日延期された試合会場。

今日は一段と風が冷たかったですね。

でも、とってもあったまる試合をしてくれました。

初出場の3年生を含む【中原最強キッズ】チーム。

今日は2試合したのですが、はじめより後の方が、ボールに自分から向かっていく姿が増えていましたし、あいさつや並び方、メンバーチェンジや応援の待ち方など、試合ってこんなふうに!っていう流れもわかり、サッカーの入口を味わったことでしょう。

一日延期された試合会場。

今日は一段と風が冷たかったですね。

でも、とってもあったまる試合をしてくれました。

初出場の3年生を含む【中原最強キッズ】チーム。

今日は2試合したのですが、はじめより後の方が、ボールに自分から向かっていく姿が増えていましたし、あいさつや並び方、メンバーチェンジや応援の待ち方など、試合ってこんなふうに!っていう流れもわかり、サッカーの入口を味わったことでしょう。

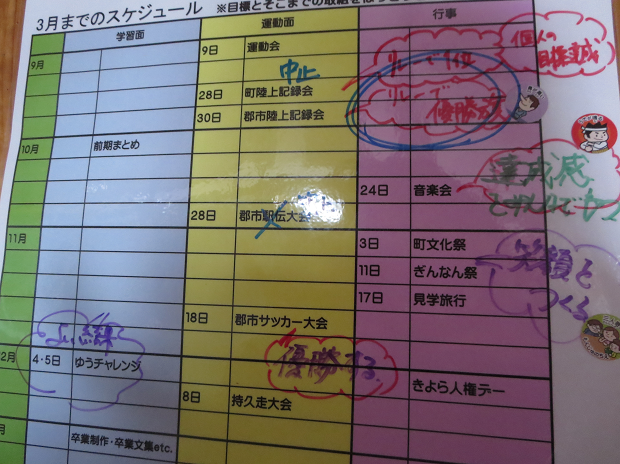

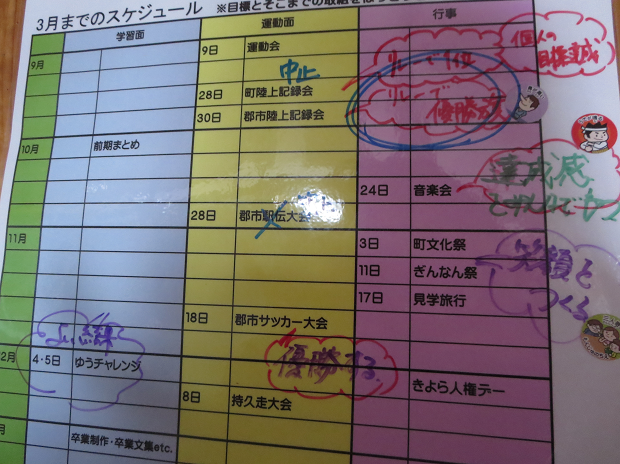

【中原きんなんズ】チーム。

3月までのスケジュールのところに、「優勝する!」と学級で話した時、書き込んだコメントが入っていました。

「優勝!」というのは単に、得点をたくさんとって勝つ!ということだけではなかったのですね。

自分ででもできるけど、一緒にした方がもっといいこともあります。

全員得点に向かうシュート。

全員得点のためにつなぐパス、かっこよかった!!!!

3月までのスケジュールのところに、「優勝する!」と学級で話した時、書き込んだコメントが入っていました。

「優勝!」というのは単に、得点をたくさんとって勝つ!ということだけではなかったのですね。

自分ででもできるけど、一緒にした方がもっといいこともあります。

全員得点に向かうシュート。

全員得点のためにつなぐパス、かっこよかった!!!!

保護者の方にお礼のご挨拶をしてから、監督のところに走ってくる子どもの顔に、しびれました。

ベンチを片付けながら、「得点以上の働きをしたね!」と声をかけられた子も・・・。

優勝おめでとう!

ベンチを片付けながら、「得点以上の働きをしたね!」と声をかけられた子も・・・。

優勝おめでとう!

最後に、放課後や試合前練習の時、アドバイスしてくれたり、一緒にミニゲームをしてくれた校長先生から、「今日はよくがんばったね!」の言葉をもらって、帰りのあいさつをしました。

明日は学校です。

お仕事のおとなの方も保育園や幼稚園のちびっこたちも、今夜はゆっくりあたたまって、からだを休めてくださいね。

応援、送迎、昼食準備などなど、ありがとうございました。

朝早くから、水たまりのグランド整備、ライン引き等会場準備、試合運営、審判など、山田小・りんどうヶ丘小の先生方に大変お世話になりました。 お仕事のおとなの方も保育園や幼稚園のちびっこたちも、今夜はゆっくりあたたまって、からだを休めてくださいね。

応援、送迎、昼食準備などなど、ありがとうございました。

ガンバレみんな!マケルナみんな!

昨年は、木漏れ日の中、押し戸石へ鍛錬遠足に行きました。

今年は、バスで見学旅行。

行先は全学年となると、学年の希望場所を集約から。

見学の受け入れ可能かなど、日程の調整も含めて担当の先生が時間を作って問い合わせ・お願い・調整をして、ようやくこの日が来ました。

11月17日(金)

寒い朝、みんなでバスに乗り込んで、熊本市へ。

途中の景色に、「ここは来たことがある!」とか「だれがこんな大きな家にすんでるんですか?」「なんでこんなに病院が大きいんですか?」「これコマーシャルで見た!」「いいなあ、この辺に住んでいる人は。」「ここが仮設住宅なんですか?」なんて会話もしながら。

(中原に住んでいるからこそ、の今日の感動!なんですよね。中原こそ自然豊かなすてきなところ!って実感するのは、いつでしょうね。)

まず向かったのはRKK熊本放送局です。

建物に入ってすぐ、ラジオの生放送スタジオから「何小学校ですか」とお声かけがあり「中原小学校です」と答えました。

今年は、バスで見学旅行。

行先は全学年となると、学年の希望場所を集約から。

見学の受け入れ可能かなど、日程の調整も含めて担当の先生が時間を作って問い合わせ・お願い・調整をして、ようやくこの日が来ました。

11月17日(金)

寒い朝、みんなでバスに乗り込んで、熊本市へ。

途中の景色に、「ここは来たことがある!」とか「だれがこんな大きな家にすんでるんですか?」「なんでこんなに病院が大きいんですか?」「これコマーシャルで見た!」「いいなあ、この辺に住んでいる人は。」「ここが仮設住宅なんですか?」なんて会話もしながら。

(中原に住んでいるからこそ、の今日の感動!なんですよね。中原こそ自然豊かなすてきなところ!って実感するのは、いつでしょうね。)

まず向かったのはRKK熊本放送局です。

建物に入ってすぐ、ラジオの生放送スタジオから「何小学校ですか」とお声かけがあり「中原小学校です」と答えました。

二階に上がって、ラジオやテレビの編成各部にたくさんの人がいること、放送が届くまでの仕組みの説明をしてくださいました。

それから実際のスタジオを見学。

テレビで見覚えのあるセットに座ったり、カメラや照明を間近で見たり、大道具の向こう側をのぞいたりしました。

テレビで見覚えのあるセットに座ったり、カメラや照明を間近で見たり、大道具の向こう側をのぞいたりしました。

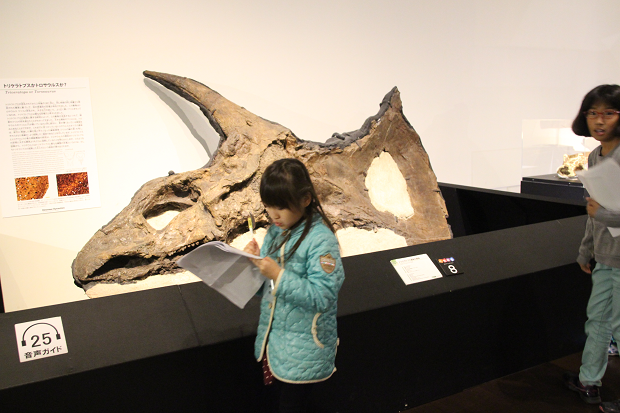

続いて昼食は恐竜博物館横の公園。

そしていよいよ恐竜博物館でした。

学校に戻ってきてから、5・6年生からのお話がありました。

「ぎんなん祭でコースターを作った売り上げ金を、何に使うか話し合いをしました。

そして、今日みなさんにこれを買いました。持って帰ってください。」と。

コースターの売上金の使い方について先週から、教室で話し合いが行われ、何度か先生からのお話を受けてまた考え直して・・とあっていました。

中原は少人数ですが、社会に出ればたくさんの人とかかわります。

何かしようとすると、賛成する人もいれば反対する人もいます。

自分たちの企画です。

進めて行くには、自分の頭で考え、意見を持つ。

答えはひとつしかないという判断ではなく、筋をとおす、うまくまわりとまとめていく、そうした能力を育てる機会と捉えて挑戦していました。

こんな子どもの積極的な姿に、力を貸してくれる大人がいます。

学校の特別会計からのお力添えと、そういうことなら・・・と恐竜博物館様からのご配慮をいただきました。

コースター売上金で、中原小学校全員の鉛筆とポスターを購入し、うれしいお土産になりました。

中原は少人数ですが、社会に出ればたくさんの人とかかわります。

何かしようとすると、賛成する人もいれば反対する人もいます。

自分たちの企画です。

進めて行くには、自分の頭で考え、意見を持つ。

答えはひとつしかないという判断ではなく、筋をとおす、うまくまわりとまとめていく、そうした能力を育てる機会と捉えて挑戦していました。

こんな子どもの積極的な姿に、力を貸してくれる大人がいます。

学校の特別会計からのお力添えと、そういうことなら・・・と恐竜博物館様からのご配慮をいただきました。

コースター売上金で、中原小学校全員の鉛筆とポスターを購入し、うれしいお土産になりました。

5.6年生ありがとうございました。

RKK熊本放送局様 御船町恐竜博物館様 ありがとうございました。

RKK熊本放送局様 御船町恐竜博物館様 ありがとうございました。

学び合い

事務の先生は、いつも学校のみ~んなを見ています。

み~んなとよくお話をしています。

そして先を見て、必要になる教材や消耗品が、不足したり切れたりしないよう購入整理してくれています。

み~んなとよくお話をしています。

そして先を見て、必要になる教材や消耗品が、不足したり切れたりしないよう購入整理してくれています。

学び合いの手立て その①

3年生 理科

事務室の「モノ」たちの前で、少し前に理科の先生が、腕を組んで材料を探していました。作っていたのはこれだったんですね。

事務室の「モノ」たちの前で、少し前に理科の先生が、腕を組んで材料を探していました。作っていたのはこれだったんですね。

太陽の動きの勉強のところです。

風で飛ばないように、石の重しをして。

この日、2時間おきに運動場に来て、その動きを記録しました。

風で飛ばないように、石の重しをして。

この日、2時間おきに運動場に来て、その動きを記録しました。

先生に言われなくても時間を気にして外へ行くこと。

グループのメンバーで声をかけあって行動すること。

協力して仕事(正確に記録)をすること。

授業におくれないように戻ってくること。

最後は、使った道具を片付けをすること。

グループのメンバーで声をかけあって行動すること。

協力して仕事(正確に記録)をすること。

授業におくれないように戻ってくること。

最後は、使った道具を片付けをすること。

太陽の動きも、グループで協力して身につけることができたことも、その時は見えなくても、後から(時間がたってから)わかる変化(学び)がありました。

視覚性・操作性のある教材で、たの~しく協同性を育てる。

視覚性・操作性のある教材で、たの~しく協同性を育てる。

学び合いの手立て その②

5・6年算数 角度・線対称

折り紙を折って、切って・・・お楽しみ?いえいえ、6年、線対象となることを考えて、形を作るところ。

授業終盤、練習問題の3つ目を答えた子に、(coco壱番屋のTシャツを下に着ている)最近母の身長を抜いた子が、テンポよく前に来て「ここがね!・・・!」と。

先に黒板に出ていた子も他の子も「あぁ、そうか!」のうなずきで・・・複式の授業です。先生は反対向きの5年生の授業に移動しながら、「6年生、終わっていいよ。」と。

休み時間になっても、別の考え方を出したり、どの考えに近いかとかを話したり、折り紙を切ったりしていました。

少人数の学び合いで、効果的に授業を進めるために、すでに中原小では単式でも1年生から

①リーダーをたてる

②進め方の基本(モデル)をつくる

③発表をする人の顔を体を向けて聴く。

④拍手をする。

⑤気づきや感想を発表する

というのを、実践しています。

学びあいが上手になった6年生はもう、モデルの形態を超え、自分の考えを安心して作る、伝える。そしてお互いの考えを聴きあって、たのしんでいました。

5・6年算数 角度・線対称

折り紙を折って、切って・・・お楽しみ?いえいえ、6年、線対象となることを考えて、形を作るところ。

授業終盤、練習問題の3つ目を答えた子に、(coco壱番屋のTシャツを下に着ている)最近母の身長を抜いた子が、テンポよく前に来て「ここがね!・・・!」と。

先に黒板に出ていた子も他の子も「あぁ、そうか!」のうなずきで・・・複式の授業です。先生は反対向きの5年生の授業に移動しながら、「6年生、終わっていいよ。」と。

休み時間になっても、別の考え方を出したり、どの考えに近いかとかを話したり、折り紙を切ったりしていました。

少人数の学び合いで、効果的に授業を進めるために、すでに中原小では単式でも1年生から

①リーダーをたてる

②進め方の基本(モデル)をつくる

③発表をする人の顔を体を向けて聴く。

④拍手をする。

⑤気づきや感想を発表する

というのを、実践しています。

学びあいが上手になった6年生はもう、モデルの形態を超え、自分の考えを安心して作る、伝える。そしてお互いの考えを聴きあって、たのしんでいました。

1年生の木と学級園の花

11月16日

2時間目の生活 3・4時間目の図工は、りんどうヶ丘小学校にて、でした。

本年度2回目の1年生合同学習。

久しぶりに顔を合わせて。

2時間目の生活 3・4時間目の図工は、りんどうヶ丘小学校にて、でした。

本年度2回目の1年生合同学習。

久しぶりに顔を合わせて。

秋を集めに袋を持ってまわりました。

大好きな遊具で遊ばせてもらって。

ひとりひとり、自分の好きなことをカードに描いて。

今年も、「南小国町1年生の木」がこんなに実をつけました。

今週朝ボラで、鶏頭の濃い赤や橙がまだ美しい時だったけど・・・。

身長よりも高くなっていた花を抜いて、

チューリップの球根やビオラ・パンジーの苗を植えました。

今年も、「南小国町1年生の木」がこんなに実をつけました。

今週朝ボラで、鶏頭の濃い赤や橙がまだ美しい時だったけど・・・。

身長よりも高くなっていた花を抜いて、

チューリップの球根やビオラ・パンジーの苗を植えました。

「もったいないな・・。」とつぶやくと、

お休みの日も学校に来て、花壇やプランターに水やりにするトーキョー(東京)先生(1年生は時々こう呼びます)は、

「もったいないけど、今、植えておかないとですね!」と、花壇の土をほくほくにしながら。

その都度、今!しておかなくてはいけないことがあるということですね。

しーん

朝ランのあと、みんな丸くなっていつもの朝ミーティング。

今日のお題は「好きな曜日」でした。

どうしてその曜日が好きなのかな?

朝ボラで、学級園の草取りをしながらの会話に続く『いいお題』でした。

今日のお題は「好きな曜日」でした。

どうしてその曜日が好きなのかな?

朝ボラで、学級園の草取りをしながらの会話に続く『いいお題』でした。

水曜日、今日の朝自習はし~~~~~ん。

読書です。

読書です。

たくさん本を読んで欲しい。

だから、読書にたくさんの時間をかけたいところですが、なかなかそうもいきません。

でも、子どもたちが自然に本を手に。

だから、読書にたくさんの時間をかけたいところですが、なかなかそうもいきません。

でも、子どもたちが自然に本を手に。

図書館に、たくさんの新刊が入りましたよ。

学校便りをアップしました

学校便りをアップしました。

「ぎんなん No.8」と「ぎんなん No.9」です。

よろしくお願いします。

「ぎんなん No.8」と「ぎんなん No.9」です。

よろしくお願いします。

分かる方で

毎日の1時間1時間の授業が「わかる」「たのしく」「身につく」ように。

3・4年教室。

今、国語は「ごんぎつね」と「ちいちゃんのかげおくり」

どちらも毎日、授業の始まりは、学習シートのはりつけから。

「今日の学習リーダーは?」

「昨日あたしだったよ!」

と言いながら。

今、国語は「ごんぎつね」と「ちいちゃんのかげおくり」

どちらも毎日、授業の始まりは、学習シートのはりつけから。

「今日の学習リーダーは?」

「昨日あたしだったよ!」

と言いながら。

学習定着には家庭学習の習慣が、効果アップとなることもあり、おうちの方のお力をお借りすることもあります。

「はやく宿題せんねっ!!!」

子どもが宿題を負担に思うと、おうちの方も一緒に背負い、子どもを注意したり、急かせたりになってしまいます。

・・・・そうではなく、宿題をする子どもの様子が気になる、のぞいてみたくなるような、そんな通信があります。

「はやく宿題せんねっ!!!」

子どもが宿題を負担に思うと、おうちの方も一緒に背負い、子どもを注意したり、急かせたりになってしまいます。

・・・・そうではなく、宿題をする子どもの様子が気になる、のぞいてみたくなるような、そんな通信があります。

日々発行の1年生学級通信。

この日の左半分は「分かる方で」と、算数のこと。

「13-6=」の引き算、2通りの考え方があるということから。

これを読んだおうちの方が、宿題をしているのを見られたら、

「へぇ、うちの子はこっちのタイプなんだな。でも、どちらの考え方でもいいんだな。」と、やり方のことがわかりますね。

「13-6=」の引き算、2通りの考え方があるということから。

これを読んだおうちの方が、宿題をしているのを見られたら、

「へぇ、うちの子はこっちのタイプなんだな。でも、どちらの考え方でもいいんだな。」と、やり方のことがわかりますね。

読み進めると、文章題の答え方についても。

答えに「8わ」と書かなくてはいけないけど、「8」としか書いていないことが多いから、「学校では気をつけるようにアドバイスしています。」と。

上の学年になると、県学力調査も実施されます。

(本年度は12月4日と5日予定です。)

こうしたテストでは、計算はできていても、答えの書き方で○と×がわかれることになります。

答えに「8わ」と書かなくてはいけないけど、「8」としか書いていないことが多いから、「学校では気をつけるようにアドバイスしています。」と。

上の学年になると、県学力調査も実施されます。

(本年度は12月4日と5日予定です。)

こうしたテストでは、計算はできていても、答えの書き方で○と×がわかれることになります。

最後の行には、計算がもっとはやくなるように、学校ではカードを利用したり、ゲーム感覚でしている、という紹介も書いてあります。

もちろん授業(算数)の中で、時間をはかりながら計算力を鍛えます。

生活科でつくったボードゲーム。

授業では、指を使って時間をかけて計算している子も、まつぼっくりが入ったところのポイントをたしていくときは、頭の中で、めっちゃ急いでたし算をして、お友だちと勝負していました!

もちろん授業(算数)の中で、時間をはかりながら計算力を鍛えます。

生活科でつくったボードゲーム。

授業では、指を使って時間をかけて計算している子も、まつぼっくりが入ったところのポイントをたしていくときは、頭の中で、めっちゃ急いでたし算をして、お友だちと勝負していました!

低学年は、まだ県学力調査はありませんが、礎になっている低学年の学習の大切さ、今していることやそれを積み重ねることの意味を日々の通信に散りばめて。

右半分は、版画メイキングのことでした。

(昨日、版画も仕上がりました!お楽しみに!)

右半分は、版画メイキングのことでした。

(昨日、版画も仕上がりました!お楽しみに!)

プレゼント

11月14日(火)

朝、いつもより家を出るのが遅れたけど、外を見たら福嶌さんが立っていてくれたから、「ほらっ、待ててくれているよ。」って送り出して、学校まで一緒に行ってもらいましたと、保護者の方からも慕われている、福嶌さん。

毎朝登校の見守りをして下さるときにお会いしますが、今日はお昼休みに、お友だちと一緒に校長室へおいでました。

朝、いつもより家を出るのが遅れたけど、外を見たら福嶌さんが立っていてくれたから、「ほらっ、待ててくれているよ。」って送り出して、学校まで一緒に行ってもらいましたと、保護者の方からも慕われている、福嶌さん。

毎朝登校の見守りをして下さるときにお会いしますが、今日はお昼休みに、お友だちと一緒に校長室へおいでました。

そのお友だちというのは、中原小学校時代に同級生だった北里さん。

これまでは東京で楽器屋さんをされていました。

ご家族が中原にお住まいで帰省され、中原小学校に鍵盤ハーモニカを5つプレゼントして下さいました。

ありがとうございました。大切に使います。

これまでは東京で楽器屋さんをされていました。

ご家族が中原にお住まいで帰省され、中原小学校に鍵盤ハーモニカを5つプレゼントして下さいました。

ありがとうございました。大切に使います。

くまもと教育の日事業

11月11日(土)中原 ぎんなん祭

AM9:00

「最高の卒業式にするために、今日のぎんなん祭を最高に!

みなさん、一緒に笑い、学び、楽しみましょう。」

6年生の開会のことばで始まりました。

AM9:00

「最高の卒業式にするために、今日のぎんなん祭を最高に!

みなさん、一緒に笑い、学び、楽しみましょう。」

6年生の開会のことばで始まりました。

まず、校長先生から

「先輩の先生、子ども、地域の方のおかげで、24回目のぎんなん祭が開催できます。」とごあいさつ。

続いてご来賓の方々から。

「校庭のぎんなんの木の葉っぱが、一気に落ちましたね。今日はみなさんの元気を、地域の方に分けてください!」

「昨日はとなりの学校も発表会でした。今日は中原で、授業の中で学んだことを拝見させていただきます。」

「うちによく近所の子どもが遊びに来てくれます。そうすると、うちのと話すんです。『子どもが来てくれると元気とパワーが出るね』って。

中原小のみなさん、今日は地域の方にその元気とパワーを与えてください。」

「先輩の先生、子ども、地域の方のおかげで、24回目のぎんなん祭が開催できます。」とごあいさつ。

続いてご来賓の方々から。

「校庭のぎんなんの木の葉っぱが、一気に落ちましたね。今日はみなさんの元気を、地域の方に分けてください!」

「昨日はとなりの学校も発表会でした。今日は中原で、授業の中で学んだことを拝見させていただきます。」

「うちによく近所の子どもが遊びに来てくれます。そうすると、うちのと話すんです。『子どもが来てくれると元気とパワーが出るね』って。

中原小のみなさん、今日は地域の方にその元気とパワーを与えてください。」

1年生 「あきかぜにのって、くじらぐもがやってきた」

2年生 「お手紙」そして「二人でも何でもできる二年生」

3,4年生 「ミッションイン中原」

5,6年生 「私たちにとっての平和」

全校合唱・合奏

保育園のちびっ子たち(写真は3歳児のキュータマダンシング)

中学校吹奏楽部の先輩たち

レクダンス愛好会サマ(!)

地域の方の写真や俳句、手作り作品の展示もありました。

バザーでは、ぎんなん、廃油石けん、5,6年生が家庭科で作ったコースター販売もしました。

バザーでは、ぎんなん、廃油石けん、5,6年生が家庭科で作ったコースター販売もしました。

閉会行事

PTA会長さんから。

PTA会長さんから。

「小さな学校だから、子どもたちは、ひとりの出番が多くて大変だっただろうけど、親としては我が子の勇姿をいっぱい楽しむことができました。

それは、中原のすばらしいところのひとつです。」と。

準備や練習のところから、子どもたちが必死になって取り組んできたことを「しっかり見ていたよ」と言ってくれているようでした。

また、子どもたちの立派な姿に『今日、君たちは保護者や中原の地域の方に、パワーや元気を与えることができたよ』と、認め、ほめ、導いてくださったように感じました。

子どもたちも(保育園生も含めて)全員参加。

保護者の方も、前日・当日の準備片付け、ご協力のおかげで無事に。(感謝いたします。)

それは、中原のすばらしいところのひとつです。」と。

準備や練習のところから、子どもたちが必死になって取り組んできたことを「しっかり見ていたよ」と言ってくれているようでした。

また、子どもたちの立派な姿に『今日、君たちは保護者や中原の地域の方に、パワーや元気を与えることができたよ』と、認め、ほめ、導いてくださったように感じました。

子どもたちも(保育園生も含めて)全員参加。

保護者の方も、前日・当日の準備片付け、ご協力のおかげで無事に。(感謝いたします。)

12:15

「ぼくは、練習の通りに劇ができ、最高の卒業式に近づくことができました。」

と、6年生が第24回の閉会を告げ、マイクのスイッチがOFFになりました。

「ぼくは、練習の通りに劇ができ、最高の卒業式に近づくことができました。」

と、6年生が第24回の閉会を告げ、マイクのスイッチがOFFになりました。

「学年ごとの見どころがあって良かったと思います。」

「中学生の吹奏楽の曲数をもう少し増やしていただけるとうれしいです。」

「今年も楽しさあり、感動ありでとてもよかった。」

「お客さんも多く、地域とのつながりを感じさせていただきました。」

「クラスの色があって、普段の学校での雰囲気が伝わりました。」

「5、6年生の発表は心にしみるものがありました。」

(アンケートより)

「中学生の吹奏楽の曲数をもう少し増やしていただけるとうれしいです。」

「今年も楽しさあり、感動ありでとてもよかった。」

「お客さんも多く、地域とのつながりを感じさせていただきました。」

「クラスの色があって、普段の学校での雰囲気が伝わりました。」

「5、6年生の発表は心にしみるものがありました。」

(アンケートより)

母

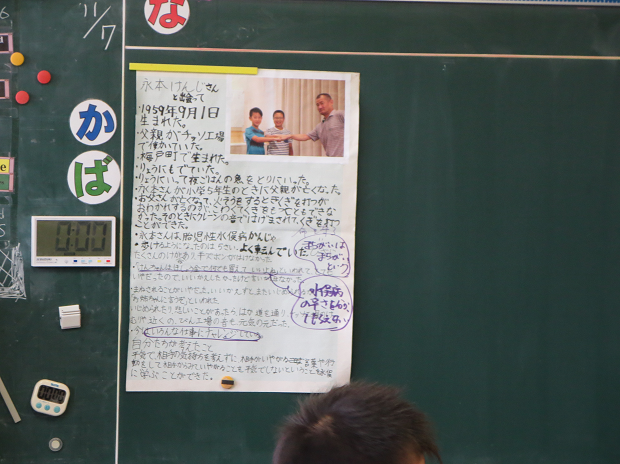

5.6年教室の右上の壁には、学習の中で出会った方のなまえと写真、そして学んだこと、みんなで話して共有したことを書いた広用紙が5枚掲示されています。

11月8日(火)2時間目。

その中から7月の集団宿泊学習で出会った方との広用紙を、担任の先生がはずして黒板にペタリ。

「水俣病のことは、過去の話ではない、水俣だけのことでもない。自分がしなければならないことがあるんじゃないかな?と思うんだ。」という先生に紹介されて、一人のお母さんが子どもの時のこと、修学旅行で県外に行ったときのこと、結婚するときのこと、今思うことなどをお話しくださいました。

お話の前に、11日のぎんなん祭で5.6年生がステージ発表する劇(練習)を観ていただきました。

お母さんはお帰りの時に「劇を観せてもらっていたからですかね。はじめてです。こんなに深いところまでお話ししたのは。」と言ってくださいました。

「まわりの人が正しいことを知ったら、知ろうとしたら。

出身者が出身を言えないことはないんです。

正しいことを知る、知ったらそれを伝える、なまはんかなうわさをしないことです。」

というのを、教室でのお話の最後に子どもたちに。

11月8日(火)2時間目。

その中から7月の集団宿泊学習で出会った方との広用紙を、担任の先生がはずして黒板にペタリ。

「水俣病のことは、過去の話ではない、水俣だけのことでもない。自分がしなければならないことがあるんじゃないかな?と思うんだ。」という先生に紹介されて、一人のお母さんが子どもの時のこと、修学旅行で県外に行ったときのこと、結婚するときのこと、今思うことなどをお話しくださいました。

お話の前に、11日のぎんなん祭で5.6年生がステージ発表する劇(練習)を観ていただきました。

お母さんはお帰りの時に「劇を観せてもらっていたからですかね。はじめてです。こんなに深いところまでお話ししたのは。」と言ってくださいました。

「まわりの人が正しいことを知ったら、知ろうとしたら。

出身者が出身を言えないことはないんです。

正しいことを知る、知ったらそれを伝える、なまはんかなうわさをしないことです。」

というのを、教室でのお話の最後に子どもたちに。

「自分も、ちょっとしたところで差別をしているかもしれないと思いました。」

「まわりの人だけでなく、自分に矢印を向けて考えたいと思いました。」

子どもたちはお母さんに、その場で手を挙げて感想を返していきました。

「まわりの人だけでなく、自分に矢印を向けて考えたいと思いました。」

子どもたちはお母さんに、その場で手を挙げて感想を返していきました。

差別は、大きさやかたちをかえながら、追いかけてきます。

授業のおわりに担任の先生が、自分の行っていたスポーツの会場で起きた差別発言のお話をしてくれました。同じ世代の子どもの発言でした。

熊本では多くの時間を使って水俣へ出向き、この問題について学習しているにも関わらず、です。

差別を「知る」だけに終わらないこと。

授業のおわりに担任の先生が、自分の行っていたスポーツの会場で起きた差別発言のお話をしてくれました。同じ世代の子どもの発言でした。

熊本では多くの時間を使って水俣へ出向き、この問題について学習しているにも関わらず、です。

差別を「知る」だけに終わらないこと。

お母さんの「経験」と「素直な思い」は、『自分に矢印を向けて』いろいろなことを考えさせてくれました。

それは、簡単にだれかをきずつけたりしたくない!と強く思ったし、昨日より今日の方が、踏みとどまることができる力が、少し強くなっていると思いました。

それは、簡単にだれかをきずつけたりしたくない!と強く思ったし、昨日より今日の方が、踏みとどまることができる力が、少し強くなっていると思いました。

お話の前に、お母さんにも観ていただいたぎんなん祭の劇。

練習の合間、毎回自分たちで「ここはもっと前に来るようにしよう!」「最後のとこ、もっと動きを大きくせん?」など話してどんどん変わっていきます。(先生は下を向いて・・・・パソコン係。)

練習の合間、毎回自分たちで「ここはもっと前に来るようにしよう!」「最後のとこ、もっと動きを大きくせん?」など話してどんどん変わっていきます。(先生は下を向いて・・・・パソコン係。)

今日のステージの5.6年生。昨日より今日の方が、少し大きく見えました。

経験も含めて、子どもへ、中原の人へ、社会のみんなへ、思いを言葉にして伝えてくださったお母さん。

7月に水俣へ集団宿泊に行ったとき、子ども全員に手作りのお菓子を差し入れしてくれたお母さん。

ありがとうございました。(心を込めて)

7月に水俣へ集団宿泊に行ったとき、子ども全員に手作りのお菓子を差し入れしてくれたお母さん。

ありがとうございました。(心を込めて)

リンク

先週までのさんすうは「なかまあつめ」の授業。

毎時間ごとの授業は、めあてとゴールが見えます。

空にひこうき

道路にくるま

を置いていきます。

道路にくるま

を置いていきます。

今週のサンスウでは、先生の示したカードの分だけ、タンバリンをたたいて、置きます。

こくごの「くわしくはなそう」

えほん を よむ

テレビ を みる

ふたつの関係をつなぎます。

えほん を よむ

テレビ を みる

ふたつの関係をつなぎます。

毎日毎日、教室の黒板には、今日の計画があります。

(あら?自分のなまえやめあてを、黒板に書くのが上手になったなとおもっていたら、

今度は大きさを調整する練習をはじめていますね。

教科の中身がリンク。

(あら?自分のなまえやめあてを、黒板に書くのが上手になったなとおもっていたら、

今度は大きさを調整する練習をはじめていますね。

教科の中身がリンク。

板書や教材が構造化されている教室は、

先生がべらべらしゃべらなくても、ひとつの発問や指示で、子どもの思考や行動がす~っと流れていくんですね。

先生がべらべらしゃべらなくても、ひとつの発問や指示で、子どもの思考や行動がす~っと流れていくんですね。

学習の規律(ルール)を身につけることを徹底して7ヶ月。

家庭や療育施設ともリンク。

生活面、友だちとの関係も、すべてにレベルアップを感じます。

家庭や療育施設ともリンク。

生活面、友だちとの関係も、すべてにレベルアップを感じます。

スーパーマーケット見学

11月2日(木)

3年生社会で、近くのスーパーマーケットへ見学に行きました。

普段はお客さんとして、買い物をしているところ。

この日は、お財布やバッグではなく、調べたい事と探検バックを持って行きました。

3年生社会で、近くのスーパーマーケットへ見学に行きました。

普段はお客さんとして、買い物をしているところ。

この日は、お財布やバッグではなく、調べたい事と探検バックを持って行きました。

看板や、たくさんのレジや、値段に産地を書いたカードなど、お客さんが集まる工夫をいろいろ発見しました。

お客さんの願いをかなえようとする気持ちのこもったお店の方の心の中や、買い物しやすくするための技術がいっぱいのお店の内側を、見せていただきました。

お客さんの願いをかなえようとする気持ちのこもったお店の方の心の中や、買い物しやすくするための技術がいっぱいのお店の内側を、見せていただきました。

本物を見て、調べて、わかって・・・。学校に戻ってからの社会の授業は、いつも以上に熱い学習ルームでした。

そしてその[跡]もきれいに。

そしてその[跡]もきれいに。

お店の方々はとても親切でした。どうもありがとうございました。

くまもと教育の日

11月1日(水)その①

「くまもと教育の日」は、学校と家庭と地域社会が一体となって連携・協力し、お互いの教育力を高めていきましょう!と。その契機にしている日です。

3日の町文化祭に参加することや、11日の中原きんなん祭も、この趣旨を含んでいます。

「くまもと教育の日」は、学校と家庭と地域社会が一体となって連携・協力し、お互いの教育力を高めていきましょう!と。その契機にしている日です。

3日の町文化祭に参加することや、11日の中原きんなん祭も、この趣旨を含んでいます。

ぎんなん祭にむけて、各学級、準備がすすんでいますが、当日をお楽しみに!

練習の写真はひかえておきます。

ですが・・・、次のことは写真でお伝えします。

連休にもなりますので、

「読み聞かせはどんなお話だったの?」

「もし家にいると時、緊急避難のサイレンがなったらどうする?」

「11月の生活目標は何?学級目標は?」

「校長先生のお話、写真の人はだれ?」

「学校に行くとき、サルがでたらどうするの?」

など、ホームページを家族時間のネタにしてもらえたらいいなぁ~。

11月1日その②

保護者の方、地域の方のご協力をいただいている「読み聞かせ」の日でした。

11月1日その③

シェイクアウト訓練

シェイクアウト訓練

11月1日その④

生活集会

その⑤

見なかったことに・・・

無視や無関心は罪なことだと思っていましたが、場合によっては・・・・。

登校中やお家の近くで、サルやイノシシを見かけたという情報が入っています。

町の農林課林政係さんから、サルやイノシシに出会ったときの注意の呼びかけプリントが配られています。

「サルやイノシシにあったときは、見なかったふりをして、静かにはなれてください。」

登校中やお家の近くで、サルやイノシシを見かけたという情報が入っています。

町の農林課林政係さんから、サルやイノシシに出会ったときの注意の呼びかけプリントが配られています。

「サルやイノシシにあったときは、見なかったふりをして、静かにはなれてください。」

霜月

季節がひとつ進みました。

ふわふわの手袋やも、もこもこのネックウォーマー。

お姉ちゃんの手編みマフラーを、はめてきている子もいます。

でもお昼になるとあたたかくなり、休み時間に好きな遊びをしています。

ふわふわの手袋やも、もこもこのネックウォーマー。

お姉ちゃんの手編みマフラーを、はめてきている子もいます。

でもお昼になるとあたたかくなり、休み時間に好きな遊びをしています。

「わたしは、きょう、一りん車にのりました。

てつぼうだけじゃなくて、さか上がりきがないと、一りん車にのることができませんでした。

でもいまは、かた手で、さか上がりきなしで、のれるようになりました。

りょう手はなして、ちょっとだけすすめるようになれました。

こんどは いっぱいすすみたいです。」

てつぼうだけじゃなくて、さか上がりきがないと、一りん車にのることができませんでした。

でもいまは、かた手で、さか上がりきなしで、のれるようになりました。

りょう手はなして、ちょっとだけすすめるようになれました。

こんどは いっぱいすすみたいです。」

入学して七ヶ月。日記に、たくさんのことを書けるようになりました。

カタカナや漢字、小さい(っ)、会話に「 」を使ったり、ていねいな字で書いたりも、できるようになりました。

日記の内容も、おふろでおこったおもしろ発見、休んでいた友だちのことを思うやさしい心、かっこいいじいちゃんを見て、将来なりたいことをことを決めた!と伝えてくれることも書いてありました。

有名な作家さんの本とかではありません。

小学1年生の日記です。その中に、感じる力、癒す力、家族を慕う力など、子どものすごい力がいっぱい詰まっていますね。

朝教室に入ってすぐ、日記を提出するのを受け取る先生が、にーっこり読んでいます。

カタカナや漢字、小さい(っ)、会話に「 」を使ったり、ていねいな字で書いたりも、できるようになりました。

日記の内容も、おふろでおこったおもしろ発見、休んでいた友だちのことを思うやさしい心、かっこいいじいちゃんを見て、将来なりたいことをことを決めた!と伝えてくれることも書いてありました。

有名な作家さんの本とかではありません。

小学1年生の日記です。その中に、感じる力、癒す力、家族を慕う力など、子どものすごい力がいっぱい詰まっていますね。

朝教室に入ってすぐ、日記を提出するのを受け取る先生が、にーっこり読んでいます。

放課後、お兄ちゃんお姉ちゃんの部活動が終わるのを待っていた一年生が、担任の先生に、季節限定の手作りケーキも作ってあげていました。

中村ガーデニングでは、次の春、新しい一年生を迎える準備がすすんでいます。

このお天気を利用した、理科の授業もありました。

「学校のかげはどこにありますか?」

理科の先生の発問に、「学校のかげがなーい!!」と走り回って探していました。

(「三年生いいなぁ。お楽しみ会だったんですか?」な~んておたずねもあったほど駆け回っていました。)

理科の先生の発問に、「学校のかげがなーい!!」と走り回って探していました。

(「三年生いいなぁ。お楽しみ会だったんですか?」な~んておたずねもあったほど駆け回っていました。)

朝ボラのあと「ほら!」と。こんなかげが。(魔女)

「へび」「トマト」「まめ」

10月26日(木)

登校中に拾ってきた!と、「どんぐり」を見せてくれたり、秋を感じる今日この頃。

この日は・・

登校中に拾ってきた!と、「どんぐり」を見せてくれたり、秋を感じる今日この頃。

この日は・・

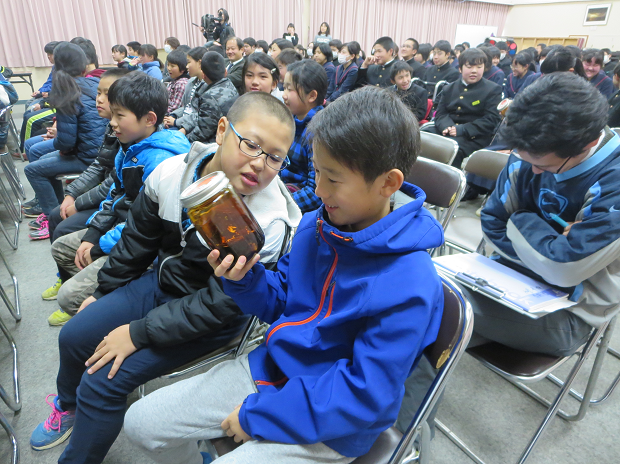

へびのぬけがらでした。

さっき脱いだばかりのようなぬけがらは、しっとり感・・・。(冷汗)

頭からしっぽまできれいにありました。

自分よりも大きい!という子もいました。

さっき脱いだばかりのようなぬけがらは、しっとり感・・・。(冷汗)

頭からしっぽまできれいにありました。

自分よりも大きい!という子もいました。

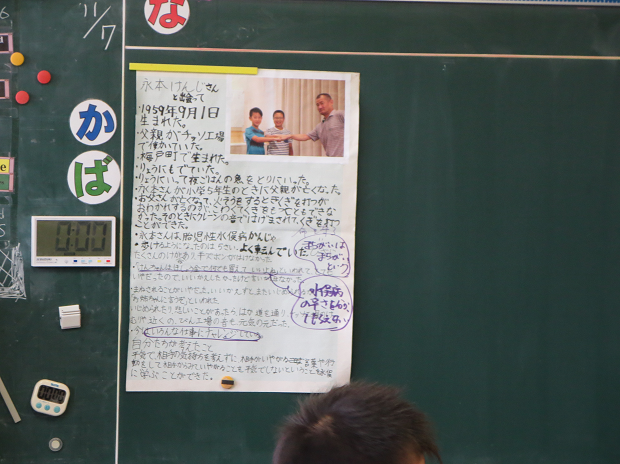

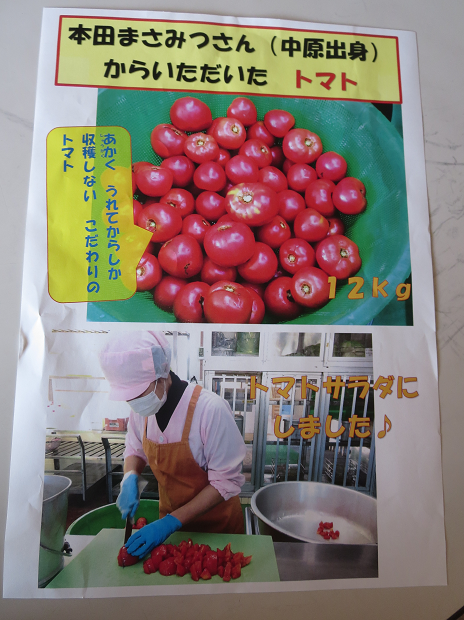

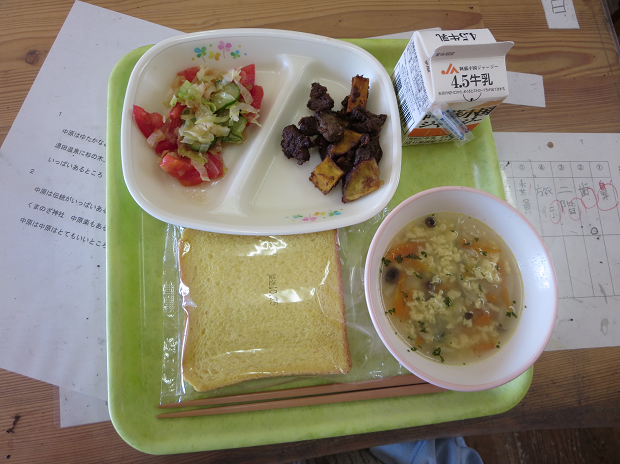

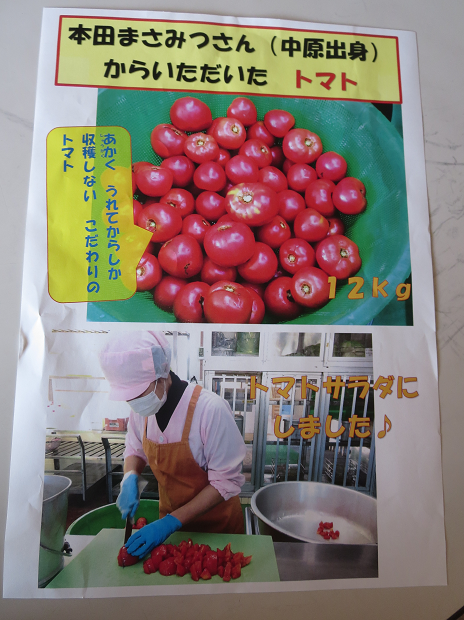

本ホームページ「中原写真館」の平成18年度卒業制作の裏に名前がある子が、現在一の宮でトマトを生産をしているとのこと。

10月26日木曜日の給食、副菜は甘夏サラダと献立表にはありましたが、真っ赤なトマトを提供いただき、トマトサラダに変更になりました。

「あま~い!」と言って食べていました。

まーくん!!どうもありがとうございました!

10月26日木曜日の給食、副菜は甘夏サラダと献立表にはありましたが、真っ赤なトマトを提供いただき、トマトサラダに変更になりました。

「あま~い!」と言って食べていました。

まーくん!!どうもありがとうございました!

中原わくわく教室

10月27日(金)

5時間目が終わってからの1.2年生。いつもは下校しますが、今日は中原わくわく教室がありました。

地域の方においでいただき、計算・漢字プリントのまる付けなどを一緒にしていただいた後、「まめはこび」をしました。

子どもの成長に、地域の方は欠かせない存在です。

これからも、どうぞよろしくお願いします。

10月27日(金)

5時間目が終わってからの1.2年生。いつもは下校しますが、今日は中原わくわく教室がありました。

地域の方においでいただき、計算・漢字プリントのまる付けなどを一緒にしていただいた後、「まめはこび」をしました。

子どもの成長に、地域の方は欠かせない存在です。

これからも、どうぞよろしくお願いします。

DAI語

DAIGOさんは「結婚してください。」を[KSK]と表現されていました。

ラインで「了解」のことを「り」とするから、日常の会話でも「り~」とかもあるそうです。

今朝は「JKみたいやん!」とこども達が言っていたので、それは何かとたずねたら、「女子高生みたいやん!」なのだと。なるほど。

中原小学校の中でもこうした頭文字を使うのが日常的に。

ラインで「了解」のことを「り」とするから、日常の会話でも「り~」とかもあるそうです。

今朝は「JKみたいやん!」とこども達が言っていたので、それは何かとたずねたら、「女子高生みたいやん!」なのだと。なるほど。

中原小学校の中でもこうした頭文字を使うのが日常的に。

金曜日は『ALT』来校日

ALT(外国語指導助手)が来校します。

先週は1・2年生で、体の歌(Head Shoulders Knees and Toes)、ハロウィンの色ぬりをして、色の英語を教えてもらい、塗った絵は誰のかクイズをしました。

ALT(外国語指導助手)が来校します。

先週は1・2年生で、体の歌(Head Shoulders Knees and Toes)、ハロウィンの色ぬりをして、色の英語を教えてもらい、塗った絵は誰のかクイズをしました。

5・6年生は、自分の行きたい国について調べ、プレゼン作成をして、発表会をしました。

どこ?(Where?) どうして?(Why?) なに?(What?)などを使って質問をして、詳しく知り合いました。

どこ?(Where?) どうして?(Why?) なに?(What?)などを使って質問をして、詳しく知り合いました。

AL(アクティブラーニング)

「能動的学習」先生が一方的に知識を伝える、子どもが聞くというのを乗りこえる学習のスタイル。

中原で言うなら、1年生(単式)も、国語や道徳で学習リーダーが話し合いの仕方を身につけはじめています。

3.4年 5,6年では、日常的に。

「能動的学習」先生が一方的に知識を伝える、子どもが聞くというのを乗りこえる学習のスタイル。

中原で言うなら、1年生(単式)も、国語や道徳で学習リーダーが話し合いの仕方を身につけはじめています。

3.4年 5,6年では、日常的に。

ICT

教科書やノートがわりにタブレットパソコンを使ったり。

全教科・全教室で毎日スイッチON!。

教科書やノートがわりにタブレットパソコンを使ったり。

全教科・全教室で毎日スイッチON!。

国語 教科書

社会 地図

理科「このクモ、体がとうめいなんですよ!」

算数

社会

#ロイロノート

自分が調べたことをタブレットにまとめて書き込み、先生に送ります。

先生が電子黒板に一覧表示。

子どものアウトプットをお手伝いがあっ!という間に。

あとは子どもが、友だちの考えを見てお話をしはじめていました。

#ロイロノート

自分が調べたことをタブレットにまとめて書き込み、先生に送ります。

先生が電子黒板に一覧表示。

子どものアウトプットをお手伝いがあっ!という間に。

あとは子どもが、友だちの考えを見てお話をしはじめていました。

NGH(中原ぎんなん拾い)

中原の象徴である大銀杏。

朝ボラで、子どもがぎんなん拾いをしました。

毎回、大道具の準備や片付けをありがとうございました。

NGK 聖地 なんばグランド花月様

NGA(中原ぎんなん洗い)

ぎんなん祭(11月11日)販売用のぎんなんを、職員で洗いました。

中村キャプテンは終わってすぐ授業に行きながら、階段で腰をおさえていました・・・

「国語」じどう車くらべ

朝ミーティングのあと、いつものぎんなん拾いと、今日は運動場下の道路の落ち葉掃きもしました。

急に冷え込んだ朝、登校とその清掃の様子に、テレビ局の方がカメラを向けていました。

1年生 「国語」じどう車くらべ

10月25日(水)

毎週月曜日にお花を持って来てかざる担任の先生の教室。

キレイが長持ちするように・・・と毎日水替え、葉や根の処理をする支援の先生。

きらきらひかる7人のその教室に、今日は校外から2名の先生においでいただき、国語の研究授業が行われました。

キレイが長持ちするように・・・と毎日水替え、葉や根の処理をする支援の先生。

きらきらひかる7人のその教室に、今日は校外から2名の先生においでいただき、国語の研究授業が行われました。

入学して7ヶ月間。毎日手書きの学級通信(きらきらひかる~みみをすませば~)が、本のような厚さになってきています。

今日公開の授業は1時間でしたが、前時からのつながりだけでなく、7ヶ月分!が参観のみなさんに伝わったと思います。

自動車の「ひみつ」の謎解きに主体的に向かうしかけ、「博士」への道が。

人として、み~んなが幸せに生きていくための学びの道が。

今日公開の授業は1時間でしたが、前時からのつながりだけでなく、7ヶ月分!が参観のみなさんに伝わったと思います。

自動車の「ひみつ」の謎解きに主体的に向かうしかけ、「博士」への道が。

人として、み~んなが幸せに生きていくための学びの道が。

「くじらぐも」の勉強あたりから「学習リーダー」による話し合いの仕方を練習のはじめていました。

自分の意見を発表すること、先生やお友だちのお話や意見を聞くことが、できるようになったからこそ取り組めることです。

授業研究会に参加くださった先生が「同じ1年担任ですが、授業の中では自分はできていないこと(例えばその場で実物投影機を使って漢字の修正など)や、子どもがひきつけられることばのひとつひとつ(例えば「ひみつ」「はかせ」)や、掲示物や授業の準備物(挿し絵、クレーン、ミニカー)などにびっくりしました。教えていただくことがいっぱいの授業でした。」と感想を発表してくれました。

(毎時間、毎日を「授業がたのしい!」と教材作りなどをされている先生の授業。

今日が特別ではなく「いつも通り」の教材・授業の流れなんですけどね。)

自分の意見を発表すること、先生やお友だちのお話や意見を聞くことが、できるようになったからこそ取り組めることです。

授業研究会に参加くださった先生が「同じ1年担任ですが、授業の中では自分はできていないこと(例えばその場で実物投影機を使って漢字の修正など)や、子どもがひきつけられることばのひとつひとつ(例えば「ひみつ」「はかせ」)や、掲示物や授業の準備物(挿し絵、クレーン、ミニカー)などにびっくりしました。教えていただくことがいっぱいの授業でした。」と感想を発表してくれました。

(毎時間、毎日を「授業がたのしい!」と教材作りなどをされている先生の授業。

今日が特別ではなく「いつも通り」の教材・授業の流れなんですけどね。)

放課後の職員室でも、指導案上のことだけでなく、ひとりひとりが授業時間を効果的に使える先生の幅広い技術についてや、心にのこるフレーズでの「声かけ」や、教材づくりのことなどなどを、授業された先生にたずねたりが続いていました。

文と文のつなぎ言葉「そのために」を先生が「それなのに」入れかえて、「これでいいでしょ?」と投げかけたとき「だめぇ!!」と、まだうまく言葉で表現はできないけど、でも先生に伝えたい気持ちの必死の顔・・・。

授業の後半(まとめる ふりかえる)、先生から博士へのインタビューに、ロジャーマイクをにぎって発表する顔・・・。

1年生の「ステップ」を確実にのぼっているのを感じました。

授業の後半(まとめる ふりかえる)、先生から博士へのインタビューに、ロジャーマイクをにぎって発表する顔・・・。

1年生の「ステップ」を確実にのぼっているのを感じました。

夏休み、廃品回収に来てくれた大きなトラックを見て「これ、前と後ろから写真とっといて!」と言われていました。今日の授業のこと、ずっと頭に置いていたのですね。

10月24日、音楽会

朝、登校してすぐのクイズを出してくれました。

Q、優勝トロフィーを渡すときの音楽しっるでしょ?あれは、だれが作曲したでしょう?

答えは、ヘンデルさんだそうです。

10月24日、音楽会当日にふさわしい出題でした。

みんなで大型バスに乗って、一の宮小学校へ。

Q、優勝トロフィーを渡すときの音楽しっるでしょ?あれは、だれが作曲したでしょう?

答えは、ヘンデルさんだそうです。

10月24日、音楽会当日にふさわしい出題でした。

みんなで大型バスに乗って、一の宮小学校へ。

大きな体育館での開会式で、阿蘇市教育長さん(少し前の中原小校長先生)が

「ようこそ。

・・・この体育館ができて1週間の時、地震のため千人以上の方が避難しました。その後、全国からたくさんの支援をいただきました。

マンドリン演奏や由紀さおりさんの歌を聴いたのが、とくに強くこころに残っています。音楽は心を和ませてくれ、嫌なことを一瞬忘れさせてくれました。・・・」

とお話くださいました。

「ようこそ。

・・・この体育館ができて1週間の時、地震のため千人以上の方が避難しました。その後、全国からたくさんの支援をいただきました。

マンドリン演奏や由紀さおりさんの歌を聴いたのが、とくに強くこころに残っています。音楽は心を和ませてくれ、嫌なことを一瞬忘れさせてくれました。・・・」

とお話くださいました。

中原小の合唱と合奏は3番目。

駆けつけてくださっていた保護者の方から、「いや~よかったですねぇ。」とか、

「練習が始まったころ「うまくできない」って言っていたんです。

今日、来ないで!って言われていたけど・・・・。見に来ました。上手でしたね!」と帰りに。

駆けつけてくださっていた保護者の方から、「いや~よかったですねぇ。」とか、

「練習が始まったころ「うまくできない」って言っていたんです。

今日、来ないで!って言われていたけど・・・・。見に来ました。上手でしたね!」と帰りに。

阿蘇中・北部10校の発表も楽しませてもらいました。

最後の講評は、2回ご指導においでくださった阿蘇市の先生から。

「今日の発表までに、音楽を通してできるようになったことがあるでしょう?それが音楽のすばらしいところです。」

「音楽」で学ぶのは、楽器の演奏や合唱の技術のことだけではないのだということを。

有意義な秋の一日でした。

阿蘇郡市の音楽の先生方、どうもありがとうございました。

最後の講評は、2回ご指導においでくださった阿蘇市の先生から。

「今日の発表までに、音楽を通してできるようになったことがあるでしょう?それが音楽のすばらしいところです。」

「音楽」で学ぶのは、楽器の演奏や合唱の技術のことだけではないのだということを。

有意義な秋の一日でした。

阿蘇郡市の音楽の先生方、どうもありがとうございました。

今年度初め、中原バージョンに編曲そして、約半年を見通して練習計画、バスの予約、前日の楽器積みの支度、直前の調律・・・などをしてきた事務の先生が、からだをリズムに合わせながらステージの子どもたちを見ていました。

町の学校訪問

10月19日(木)の5時間目は、町教育委員会学校訪問で、授業参観がありました。

こくご(くわしくはなそう いろ)

先生の「赤い花はどれ?」の質問に、カードを選んで答えます。

前時のとき、色を選べるようになったけど、入れる先の箱のところがごっちゃになることがありました。

先生が、入れる箱も同じ色の皿に変えてみたり・・・などのいくつかの段階をふみながら。

日々放課後は、あれこれ考えながら教材作り。

毎朝子どもが教室に入る前までに、一日の時間割や行事や休み時間、放課後までの行動予定を黒板に。

1時間ごとの授業は、学習活動の過程の順番をボードに。

毎日ひとつずつ、進みやり遂げるごとに「できた!」が見えて貯まっています。

(時に、先生に背中を向けて、いじいじしていることもあります。でも、先生はしぶといのです!)

今日の授業も、うしろのお客様方が気にはなりましたが、いつも通りでした。(先生は心臓バクバクだったかもだけど・・・。)

先生の「赤い花はどれ?」の質問に、カードを選んで答えます。

前時のとき、色を選べるようになったけど、入れる先の箱のところがごっちゃになることがありました。

先生が、入れる箱も同じ色の皿に変えてみたり・・・などのいくつかの段階をふみながら。

日々放課後は、あれこれ考えながら教材作り。

毎朝子どもが教室に入る前までに、一日の時間割や行事や休み時間、放課後までの行動予定を黒板に。

1時間ごとの授業は、学習活動の過程の順番をボードに。

毎日ひとつずつ、進みやり遂げるごとに「できた!」が見えて貯まっています。

(時に、先生に背中を向けて、いじいじしていることもあります。でも、先生はしぶといのです!)

今日の授業も、うしろのお客様方が気にはなりましたが、いつも通りでした。(先生は心臓バクバクだったかもだけど・・・。)

さんすう(かたちあそび)

「けんかをしない」が、朝の会できめた今日のめあての1年教室。

何週も前から先生が、「こんな容器のお菓子食べたらその箱をちょうだい!」と準備が始まっていました。毎日少しずつ、教室後ろにいろんな形の箱が集まってきていたのはこの学習のためだったのですね。

箱や空きかんを使って本物そっくりの形を作ろう!

いろんな形の種類ごとに分けて、特徴に気付いていきます。

(箱の外の絵や缶のにおいなども、「これおいしそう!」とか「これだれ?」とか言いながら(クスクス・・・)

積み木のようにどんどん積んで。

「倒れる倒れるぅ!」ガッシャーン

「この箱かして!」「いや!だめ!」

「見て見て!先生すげえ!」

子どもたちが、いかに楽しみながら学べるか・・・。

前時、足し算、引き算のカードあそびのときもこうでした。

大興奮!!

「けんかをしない」が、朝の会できめた今日のめあての1年教室。

何週も前から先生が、「こんな容器のお菓子食べたらその箱をちょうだい!」と準備が始まっていました。毎日少しずつ、教室後ろにいろんな形の箱が集まってきていたのはこの学習のためだったのですね。

箱や空きかんを使って本物そっくりの形を作ろう!

いろんな形の種類ごとに分けて、特徴に気付いていきます。

(箱の外の絵や缶のにおいなども、「これおいしそう!」とか「これだれ?」とか言いながら(クスクス・・・)

積み木のようにどんどん積んで。

「倒れる倒れるぅ!」ガッシャーン

「この箱かして!」「いや!だめ!」

「見て見て!先生すげえ!」

子どもたちが、いかに楽しみながら学べるか・・・。

前時、足し算、引き算のカードあそびのときもこうでした。

大興奮!!

「あそび・ゲーム」のような授業は、学習に向かう子どもの「意欲」や「やる気」が何倍にもなって、そして「理解」に。

話合い「大切な命」

「2年生になって、半年が過ぎました。お互いまだまだ知らないことがあるのを、知り合っていくことが、学級目標達成につながる」と考える先生からの提案で、学級目標の「2人でも なんでもできる2年生」を具体的にする「自分たちのめあて」を考えました。

初めての、ふたりが向かい合っての話合いスタイル。

話すこと、聞くこと、やりとり、ひとつひとつが勉強です。

考え込んで意見が出なかったとき、「ゲーム以外で考えたらどうですか?」と、進行役や先生がアドバイスをしたら、少しずつ意見がでました。

授業が終わったとき、黒板いっぱいの記録を、忘れないで後期に意識していけるように、記念撮影をしました。

書写

3年生は「光」の点・曲がりの筆使いをたしかめて。

4年生は「雲」を整えて書くために、上下の組み立てを考えて。

担任の先生が、昨年夏研修に行った後から「これはいい!」と続けている指導方法があります。

分解文字です。

漢字を一画ごとに分解した形の模型(文字)です。

これを子どもが操作することで、一画ごと!の、また全体の基準やバランスをとらえることができます。

今日も3.4年分それぞれを準備していました。

「もっとこれをこの向きで。」

「こことここは、このくらいはなして。」

話し合いながら組み立てることで目習い力を意識でき、本時の目標に取り組めました。

3年生は「光」の点・曲がりの筆使いをたしかめて。

4年生は「雲」を整えて書くために、上下の組み立てを考えて。

担任の先生が、昨年夏研修に行った後から「これはいい!」と続けている指導方法があります。

分解文字です。

漢字を一画ごとに分解した形の模型(文字)です。

これを子どもが操作することで、一画ごと!の、また全体の基準やバランスをとらえることができます。

今日も3.4年分それぞれを準備していました。

「もっとこれをこの向きで。」

「こことここは、このくらいはなして。」

話し合いながら組み立てることで目習い力を意識でき、本時の目標に取り組めました。

対育(体つくり運動)

ボール投げ・反復横跳び・体前屈などの5つ基礎運動ブースをローテーションします。

ペアに1台ずつタブレットを持って、運動のポイントを見つけます。

半分経過で集まり「ポイントタイム」。

心得ている子どもたちは、さっと発見ボードにポイントを記入。

前半ローテーションをぶ~らぶら見ていた先生は、子どもの考えたことがつながるよう、ポイント発表の順番だけ決めて、あとは子どもたちで発表がはじまります。

前回からの、「ここで、こうして・・・」と撮影した動画を見せたり、スロー再生で解説したりというポイント説明はやっぱりわかりやすい。

あとで発表の班からは、ただ撮影ではなく、ボール投げの時にポイントとなる動き2つ(1 腕だけでなく 2 体のひねり)を、使わないときと使うときの2パターン撮影して、ポイントを意識する効果を解説していました。

出し合ったことを参考にして、後半がスタート。

体つくり運動のポイントを、どうしたらもっと・・・!?の気持ちを、ペアや5.6年で対話させながらの体育「対育」の授業でした。

ボール投げ・反復横跳び・体前屈などの5つ基礎運動ブースをローテーションします。

ペアに1台ずつタブレットを持って、運動のポイントを見つけます。

半分経過で集まり「ポイントタイム」。

心得ている子どもたちは、さっと発見ボードにポイントを記入。

前半ローテーションをぶ~らぶら見ていた先生は、子どもの考えたことがつながるよう、ポイント発表の順番だけ決めて、あとは子どもたちで発表がはじまります。

前回からの、「ここで、こうして・・・」と撮影した動画を見せたり、スロー再生で解説したりというポイント説明はやっぱりわかりやすい。

あとで発表の班からは、ただ撮影ではなく、ボール投げの時にポイントとなる動き2つ(1 腕だけでなく 2 体のひねり)を、使わないときと使うときの2パターン撮影して、ポイントを意識する効果を解説していました。

出し合ったことを参考にして、後半がスタート。

体つくり運動のポイントを、どうしたらもっと・・・!?の気持ちを、ペアや5.6年で対話させながらの体育「対育」の授業でした。

1511

どうして君が泣くの

まだぼくも泣いていないのに・・・(ひまわりの約束)

まだぼくも泣いていないのに・・・(ひまわりの約束)

・・・春にたねを植え、花が咲きました。

大きくなる途中、観察記録をしてきました。

大きくなる途中、観察記録をしてきました。

身長を超えました。

花が終わった茎を抜くのはひと苦労でした。

花が終わった茎を抜くのはひと苦労でした。

3年生の理科。

一番大きなひまわりと、一番小さなひまわり。

種の数を数えて比べました。

一番大きなひまわりと、一番小さなひまわり。

種の数を数えて比べました。

肌寒くなった学習ルームで秋を感じながら・・・

な~んてセンチメンタルとかではなく。

ハム太郎さんたちみたいに輪になって、それはそれはにぎやかに数を数えていました。

ハム太郎さんたちみたいに輪になって、それはそれはにぎやかに数を数えていました。

大きい方には、1511個の「種」がありました。

この種。

また次の春に植えられて、花になり種になるころ、どんな顔をしているかな。

どんなクラスになっているでしょうね。

また次の春に植えられて、花になり種になるころ、どんな顔をしているかな。

どんなクラスになっているでしょうね。

先取り食育の日

毎月19日は「食育の日」

いつもの月の19日は「みんなで会食」と、先生が教室を入れ替わっての「交流給食」を隔月でしていますが、今日は行事のためできません。

でも、毎日が「食育の日」みたいに、食への関心が高いんですよ。

いつも一番早く学校に着く兄妹は、おうちで毎日「今日の献立チェック」をしてきています。

毎朝、委員会活動で給食の食材カードの栄養分け貼りをして、みんなは通りながら見て、自分の教室へ行きます。

いつもの月の19日は「みんなで会食」と、先生が教室を入れ替わっての「交流給食」を隔月でしていますが、今日は行事のためできません。

でも、毎日が「食育の日」みたいに、食への関心が高いんですよ。

いつも一番早く学校に着く兄妹は、おうちで毎日「今日の献立チェック」をしてきています。

毎朝、委員会活動で給食の食材カードの栄養分け貼りをして、みんなは通りながら見て、自分の教室へ行きます。

毎日、給食センター栄養教諭から給食と一緒に「今日の給食一言コメント」が届きます。

17日「牛乳、レーズンパン、キムチスープ、ナムル、チヂミ」の日は、

「(食材の説明)・・・・食事を通してお互いの国のことをよく知ったり、よい関係をつくれるといいですね。」と、文の最後の行に、先生の思いが込められていました。

17日「牛乳、レーズンパン、キムチスープ、ナムル、チヂミ」の日は、

「(食材の説明)・・・・食事を通してお互いの国のことをよく知ったり、よい関係をつくれるといいですね。」と、文の最後の行に、先生の思いが込められていました。

18日はコメントだけでなく、写真で「さんまの骨のはずし方」の手順を、各教室に入れてもらっていました。

委員会の当番さんが放送で、栄養教諭のコメントを読んだ後、自分の一言を付け加えます。

「ぼくは、魚は骨があるので苦手に思うときがあるけど、骨の取り方を練習して、おいしく魚を食べるようになりたいです。」と。

子どもたちはさんまをたべるとき、写真を見ながら骨をはずして食べました。

練習、練習!

委員会の当番さんが放送で、栄養教諭のコメントを読んだ後、自分の一言を付け加えます。

「ぼくは、魚は骨があるので苦手に思うときがあるけど、骨の取り方を練習して、おいしく魚を食べるようになりたいです。」と。

子どもたちはさんまをたべるとき、写真を見ながら骨をはずして食べました。

練習、練習!

きれいに食べたでしょ?

10月17日(火)

朝、1時間目の前の「ステップアップタイム」です。

コメントはいりませんね。

2時間目は、全校音楽です。

阿蘇市の先生が、2回目の合唱指導に来てくださいました。

今日は向かい合って、お互いの笑顔を見ながら歌いました。

阿蘇市の先生が、2回目の合唱指導に来てくださいました。

今日は向かい合って、お互いの笑顔を見ながら歌いました。

「そうそう、いい笑顔ね!」

「伴奏、リズムにのってて上手ね!」

「あなた、いい声ね!」

今日もいっぱいほめてくださいました。そして最後に

「本番は一回きりです。そこで練習の成果が出せるようにあと少しがんばってください。

じゃ、会場で会いましょうね!」

歌詞の意味を考えて歌えるように・・・と、音楽の先生手書きの「もみじ」と、「阿蘇こどものうた」と、福山サマの「生きてる生きてく」が来週の音楽会まで廊下に掲示されています。

「伴奏、リズムにのってて上手ね!」

「あなた、いい声ね!」

今日もいっぱいほめてくださいました。そして最後に

「本番は一回きりです。そこで練習の成果が出せるようにあと少しがんばってください。

じゃ、会場で会いましょうね!」

歌詞の意味を考えて歌えるように・・・と、音楽の先生手書きの「もみじ」と、「阿蘇こどものうた」と、福山サマの「生きてる生きてく」が来週の音楽会まで廊下に掲示されています。

きよらっ子

10月16日はきよら祭り。

夜やお休みの日に練習をしてきた「中原楽」を奉納する子どもたちは、早めに下校して支度をしました。

楽以外の子も、朝から「腕相撲にに出る!」と教室で練習したり、「今回はお小遣いを○○円持っていく!」とか、楽しみでうずうずしているようでした。

夜やお休みの日に練習をしてきた「中原楽」を奉納する子どもたちは、早めに下校して支度をしました。

楽以外の子も、朝から「腕相撲にに出る!」と教室で練習したり、「今回はお小遣いを○○円持っていく!」とか、楽しみでうずうずしているようでした。

きよら祭から帰って、きよらっ子(家庭学習)ノートをしたかな?

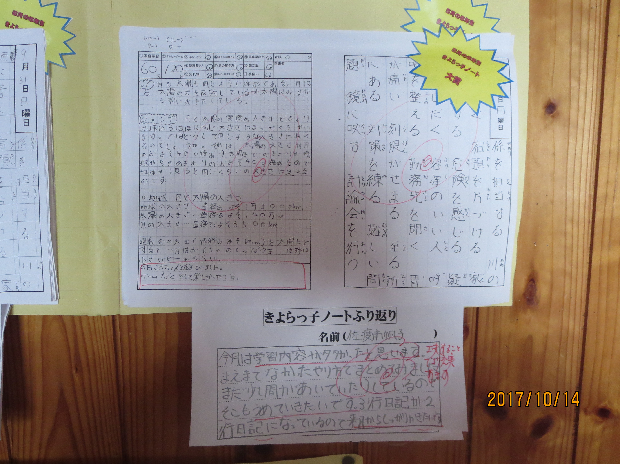

5.6年教室の廊下には、今月のきよらっ子大賞のシールがついたページが掲示されています。

今月のページをめくると、下には前の月、その前の月のモノがありますが、確実に筆記量やレイアウト力が向上しているのが分かります。

よりよいモノを!の気持ちが、工夫や楽しみをうんでいるようです。

この日も、先生が子どもの提出したノートや学習シートに目を通しながら

「こりゃすごい!昨日のノートの字とぜんぜんちがう!」

文字が、ビフォー・アフターのようにきれいに変化しているのです。

きっかけや理由は人それぞれですが、先生や周りの大人、友だちのアドバイスで、学習に対する意欲が大きく左右されるんだな~と。

5.6年教室の廊下には、今月のきよらっ子大賞のシールがついたページが掲示されています。

今月のページをめくると、下には前の月、その前の月のモノがありますが、確実に筆記量やレイアウト力が向上しているのが分かります。

よりよいモノを!の気持ちが、工夫や楽しみをうんでいるようです。

この日も、先生が子どもの提出したノートや学習シートに目を通しながら

「こりゃすごい!昨日のノートの字とぜんぜんちがう!」

文字が、ビフォー・アフターのようにきれいに変化しているのです。

きっかけや理由は人それぞれですが、先生や周りの大人、友だちのアドバイスで、学習に対する意欲が大きく左右されるんだな~と。

このノート術の基礎はすでに低学年の時から。

板書をノートに書きうつすとき先生が

「ここは青鉛筆でまとめをかこむんだよ!」

などなど、1年生の国語です。

黒板に書いたものをキレイにうつし、自分の考えたことや感想がつまったノートができていきます。

板書をノートに書きうつすとき先生が

「ここは青鉛筆でまとめをかこむんだよ!」

などなど、1年生の国語です。

黒板に書いたものをキレイにうつし、自分の考えたことや感想がつまったノートができていきます。

ニュースサタデー

後期始まりの1週間をふりかえります。

秋休み中恒例の、これからお世話になるペレットストーブのメンテナンス日。

前シーズンに使い、汚れているので、外につながる所までの空気が通るところを、部品を外してきれいにしてもらいました。

お医者さんが内視鏡で腸の検査をして、病変を切除しているように見えました。

「すすがたまって火事やらになると危ないからですね!」と手際よく。

「気持ちよく使ってもらえるように!」と。

ありがとうございました。

前シーズンに使い、汚れているので、外につながる所までの空気が通るところを、部品を外してきれいにしてもらいました。

お医者さんが内視鏡で腸の検査をして、病変を切除しているように見えました。

「すすがたまって火事やらになると危ないからですね!」と手際よく。

「気持ちよく使ってもらえるように!」と。

ありがとうございました。

10月11日(水)

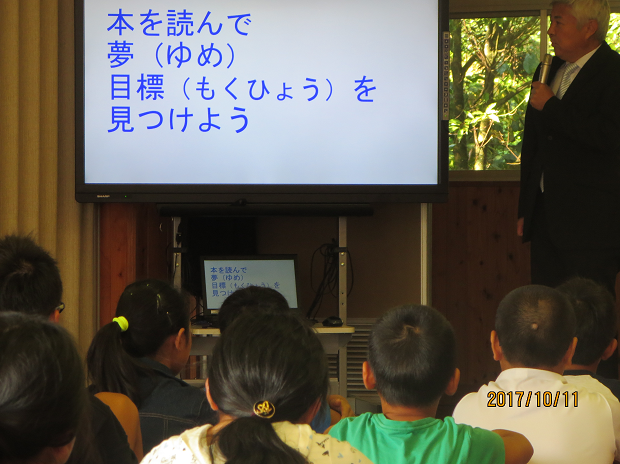

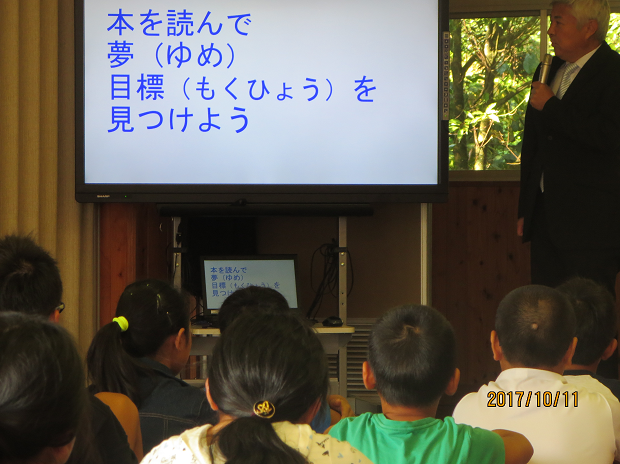

後期始業式では、校長先生が写真を見せて「誰でしょう?」

名前はきいたことがあるけどという子も、「ノーベル」さんがぐっと近くに。

後期始業式では、校長先生が写真を見せて「誰でしょう?」

名前はきいたことがあるけどという子も、「ノーベル」さんがぐっと近くに。

これからはじまる後期、図書室で本を選ぶとき、今日のお話を思い出すと思います。

電子黒板のには、いろんな字体の「夢」がありました。

電子黒板のには、いろんな字体の「夢」がありました。

「今度はみなさんからの発表です。」と進行の先生。

秋休み明け初日でしたが、頭の中に発表原稿を準備して、みんなの前に立って発表しました。

秋休み明け初日でしたが、頭の中に発表原稿を準備して、みんなの前に立って発表しました。

「これまで読書記録カードが○枚だから、○枚になるようがんばります。」と、目標を数字で具体的に。

前期に達成したことに積み重なる、後期の自分の目標を発表する子。

前期に達成したことに積み重なる、後期の自分の目標を発表する子。

「まず」や「次に」など国語で学習した「説明文の技」「つなぎことば」を使って、長い文章も整理して発表してくれた子。

お話のはじめに、「がんばりたいことが○こあります。」と先に言って、ひとつずつを具体的に発表してくれた子。

程よい緊張感のある始業式。これからさらに大きく成長することを予告する発表でした。

お話のはじめに、「がんばりたいことが○こあります。」と先に言って、ひとつずつを具体的に発表してくれた子。

程よい緊張感のある始業式。これからさらに大きく成長することを予告する発表でした。

脱穀

5年生は秋休み前に稲を刈り、干していたのをおろして。

すべて手作業。ず~っとおしゃべりをしながら!脱穀しました。

お米の品種のこと、おうちの手伝いのこと、わらの使い道のこと、昨日のおうちでのこと、ともだちのこと・・・意味ある作業時間だなと思いました。(全部職員室に聞こえていたよ!)

5年生は秋休み前に稲を刈り、干していたのをおろして。

すべて手作業。ず~っとおしゃべりをしながら!脱穀しました。

お米の品種のこと、おうちの手伝いのこと、わらの使い道のこと、昨日のおうちでのこと、ともだちのこと・・・意味ある作業時間だなと思いました。(全部職員室に聞こえていたよ!)

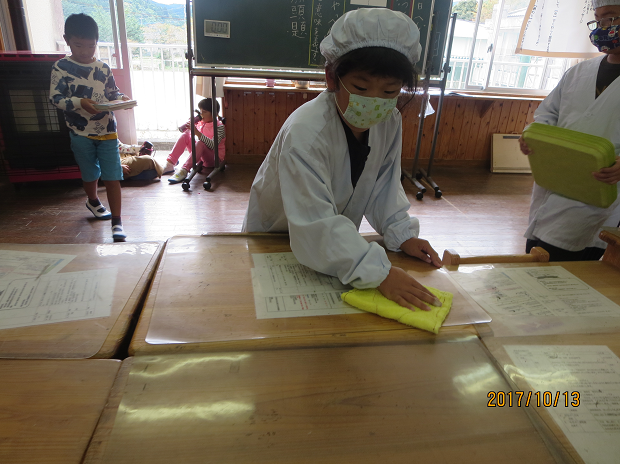

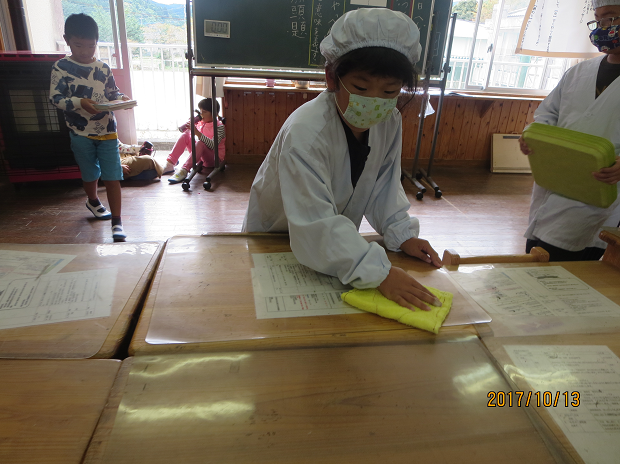

10月13日(金)

給食台ふき

5年生が家庭科でミシンの使い方を勉強して作ってくれました。

全学年にプレゼントしてくれたので、使わせてもらいます。この日の給食は

給食台ふき

5年生が家庭科でミシンの使い方を勉強して作ってくれました。

全学年にプレゼントしてくれたので、使わせてもらいます。この日の給食は

かぼちゃ、にんじん、ホウレン草、チーズ入りの「瞳キラキラカレー」でした。

(カレーの文字はホウレン草です!)

(カレーの文字はホウレン草です!)

3.4年生が押戸石見学に行きました。

瞳キラキラカレーを食べ「もちょっとかぼちゃ増やしてください!」とか言いながら3,4年教室は押戸石で買ってきたCDを聴いていました。

話題はもうぎんなん祭のシナリオつくりに。

11月11日を楽しみにお待ちください。

この日、朝ミーティングのお題は「土日にしたいこと」でした。

習い事やイベントの子もいましたし、「だれかと遊びます」「早めに宿題を片付けてゆっくりします」という子もいました。

火曜日に始まり、教室の係活動が交代で引継ぎをしたり、掃除場所の交代をしたり、新しいこともありの第1週目でした。

瞳キラキラカレーを食べ「もちょっとかぼちゃ増やしてください!」とか言いながら3,4年教室は押戸石で買ってきたCDを聴いていました。

話題はもうぎんなん祭のシナリオつくりに。

11月11日を楽しみにお待ちください。

この日、朝ミーティングのお題は「土日にしたいこと」でした。

習い事やイベントの子もいましたし、「だれかと遊びます」「早めに宿題を片付けてゆっくりします」という子もいました。

火曜日に始まり、教室の係活動が交代で引継ぎをしたり、掃除場所の交代をしたり、新しいこともありの第1週目でした。

休み

10月9日は体育の日でした。

毎年出される体力・運動能力調査結果では、幼児期の外遊びの頻度が高いほど今も運動習慣が身についており、体力テストの合計点が高い傾向にあることが分かった。外遊び習慣が就学後の運動習慣の基礎を培い体力向上の要因の一つになっている。(日本経済新聞より)

中原小学校の休み時間です。

「先生、外に行ってきます!」と外へ駆け出していきます。

休み時間が正味10分ない時、先生が「すぐに戻らないといけないかもよ・・・。」

と言ったりするのも聞こえますが、やっぱり外へ。

休み時間が正味10分ない時、先生が「すぐに戻らないといけないかもよ・・・。」

と言ったりするのも聞こえますが、やっぱり外へ。

「もう始まるよ~。」と教室から呼ばれ、ダッシュで戻って来ます。

お昼休みの自由遊び。

やってみよう!

運動会の時のダンス曲のタイトルです。

授業中も「やってみよう!」

その1 算数

授業中なのに、廊下や玄関ホールを小さな折り紙を持って、走り回るふたり。

どうしたのかな?

「ここにもあった!」

算数で直角探しをしているところ。

授業中も「やってみよう!」

その1 算数

授業中なのに、廊下や玄関ホールを小さな折り紙を持って、走り回るふたり。

どうしたのかな?

「ここにもあった!」

算数で直角探しをしているところ。

苦手な教科ができたりするのは、新しい内容を学習したとき、前の学年や単元の時のつまずきによってそうなることがあります。

今の一日一日、1時間1時間を大事にしておかなければ。

今の一日一日、1時間1時間を大事にしておかなければ。

その2

自立を目的に行われる授業。

自立の内容は、一人一人応じた指導の充実、となっています。

二階が教室。

片足ずつ、ゆっくり、手すりをにぎる昇降であることや、大きいもの(例えば、給食当番でパン)を持ってあがるときなど、足元見えずあぶないことがあります。

今日の自立の学習は、階段を両足交互に昇降するために。

階段のピンクと黄色の足かたを、足に付けたピンクと黄色のスリッパを履いて、踏んでいくのです。

「こうするんだよ!」として見せる先生に「もっか~い!」(もう一回!)

と言って、先生が何回もしたり・・・。(キングオブコントのオーディション会場みたいに (ぷぷっ)

「自立ではいまどんなことを?」と毎日こつこつ授業準備。

「迷いながらですよ・・・・。」と担任は言いますが。

教科書や評価のテストはないけど、成長や変化(積み重ねの成果)を、前期おわりの節目に実感します。

自立を目的に行われる授業。

自立の内容は、一人一人応じた指導の充実、となっています。

二階が教室。

片足ずつ、ゆっくり、手すりをにぎる昇降であることや、大きいもの(例えば、給食当番でパン)を持ってあがるときなど、足元見えずあぶないことがあります。

今日の自立の学習は、階段を両足交互に昇降するために。

階段のピンクと黄色の足かたを、足に付けたピンクと黄色のスリッパを履いて、踏んでいくのです。

「こうするんだよ!」として見せる先生に「もっか~い!」(もう一回!)

と言って、先生が何回もしたり・・・。(キングオブコントのオーディション会場みたいに (ぷぷっ)

「自立ではいまどんなことを?」と毎日こつこつ授業準備。

「迷いながらですよ・・・・。」と担任は言いますが。

教科書や評価のテストはないけど、成長や変化(積み重ねの成果)を、前期おわりの節目に実感します。

お楽しみ会!

前期の終わりの週は、3日に3.4年生が誕生会をしていました。

誕生日の子に、「おめでとう!」や手作りのプレゼントを渡して、写真撮影。

それからみんなでドッジビーをしました。

誕生日の子に、「おめでとう!」や手作りのプレゼントを渡して、写真撮影。

それからみんなでドッジビーをしました。

4日は1.2年生のお楽しみ会。

1年生が遊びの計画を立てて、2年生も一緒にしました。

おにごっこのあと、はないちもんめ。

1年生が遊びの計画を立てて、2年生も一緒にしました。

おにごっこのあと、はないちもんめ。

「かってうれしいはないちもんめ!」

「相談しよう!」

とても盛り上がっていましたが、不機嫌な顔で教室に戻ってくる子もいました。

お楽しみ会も全力!!です。かわいい。

お楽しみ会も全力!!です。かわいい。

本の紹介クイズ

ぷくぷくうがい前のすきま時間に、図書の先生から本の紹介。

今日はクイズです。

今日はクイズです。

2つのミッションがあります。

①声を出さないで答えること。

答えは三択 正解と思う番号を指で答える。

②正解の拍手の時、音を立てない。

手を挙げてひらひらとふります。(手話の拍手)

①声を出さないで答えること。

答えは三択 正解と思う番号を指で答える。

②正解の拍手の時、音を立てない。

手を挙げてひらひらとふります。(手話の拍手)

「オオカミ王ロボ」と「ぐりとぐら」からの出題でした。