学校生活

夏休み前日。

今年、5.6年生が、お誕生日企画をしてくれています。

朝ランのあと、夏休み中にお誕生を迎える3人の、お祝いがありました。

その後、草取りをいつも通りに。

毎日毎日、5.6年生を中心に、道具や草のお片付け、ありがとう!でした。

朝ランのあと、夏休み中にお誕生を迎える3人の、お祝いがありました。

その後、草取りをいつも通りに。

毎日毎日、5.6年生を中心に、道具や草のお片付け、ありがとう!でした。

そのあと、1年生は畑へ。

春に上島さんからいただいたひまわりが、こ~んなに大きくなりました!

春に上島さんからいただいたひまわりが、こ~んなに大きくなりました!

各教室では第1ステージのふりかえりカードを記入したり、夏休みについてのお話と、宿題が配られたとき「ガガガガーン♪」という小さな声で歌うのが聞こえました・・・(けど、がんばってね!)

帰る前に、全校集会で、校長先生と生徒指導の島田先生から、有意義で安全な夏休みにするために・・・と、お話がありました。

推戴式!?

7月19日午前、市原小学校で、5.6年生の水泳記録会がありました。

出発前、すでに水着に着替え(今にも泳ぎだしそう)ていました。

職員室の先生の「行ってらっしゃい」の時も水着。(バスも水着のままで行きました!)

市原小は新しいプールで、コースロープを準備してくださっていました。

とても泳ぎやすかったそうです。

個人もリレーも好成績でした。

出発前、すでに水着に着替え(今にも泳ぎだしそう)ていました。

職員室の先生の「行ってらっしゃい」の時も水着。(バスも水着のままで行きました!)

市原小は新しいプールで、コースロープを準備してくださっていました。

とても泳ぎやすかったそうです。

個人もリレーも好成績でした。

7月20日、学校のプールで、着衣水泳をしました。

水の事故からいのちを守るにはどうしたらよいか。

重くて、思うように泳げない経験をしてみて、服を着て水には入らない!と約束をしました。

ファーストステージ、水の事故なく、水泳ができました。

夏休みも、安全に!

水の事故からいのちを守るにはどうしたらよいか。

重くて、思うように泳げない経験をしてみて、服を着て水には入らない!と約束をしました。

ファーストステージ、水の事故なく、水泳ができました。

夏休みも、安全に!

水!水!水!

1年生が、生活科で、「水でっぽう」を作りました。「シャボン玉」もしていました。テーマパークのイベントみたいに、興奮していました!

水をかけあったり、どうやったらうまく水がでるか、工夫したりもしていました。

いや~、かわいかったです。

18日の放課後、水泳部活動の最終日となりました。

19日は、市原小学校で町内水泳記録会。24日は、郡市水泳記録会です。

水をかけあったり、どうやったらうまく水がでるか、工夫したりもしていました。

いや~、かわいかったです。

18日の放課後、水泳部活動の最終日となりました。

19日は、市原小学校で町内水泳記録会。24日は、郡市水泳記録会です。

18日の業間、生活集会でした。

各学級、教室黒板の右側には、その日の目標が書いてあります。

朝の会で目標を決め、帰りの会で、その目標と月目標の達成度をふりかえったり、きらりさんを発表したりして、取組を「意識」して「日常化」しています。

生活集会では、各学級、月目標の反省と、来月(8.9月)の目標の発表をしました。

各学級、教室黒板の右側には、その日の目標が書いてあります。

朝の会で目標を決め、帰りの会で、その目標と月目標の達成度をふりかえったり、きらりさんを発表したりして、取組を「意識」して「日常化」しています。

生活集会では、各学級、月目標の反省と、来月(8.9月)の目標の発表をしました。

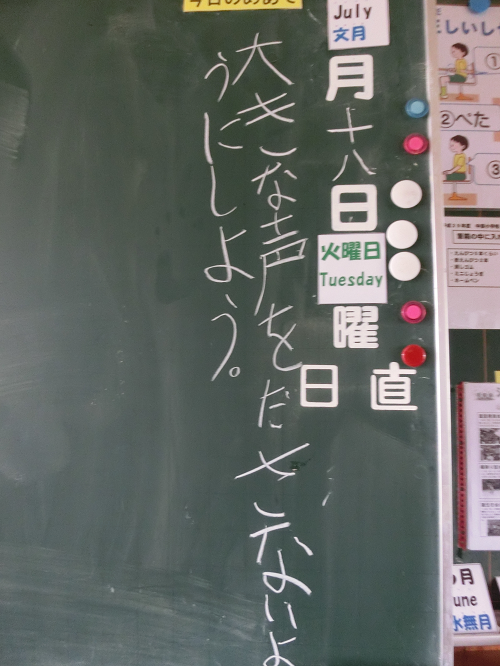

校長先生のお話では、先週、福岡に行ったときに撮った、川付近の写真を見せてくれました。

川の横に一列に並んでいるゴミを指して、「これはどうしてかな?」

先日の豪雨により「ここまで水がきたんだよ」と、急な増水をイラストで教えてくれました。

「自分で考えて行動し、命を守るのです!」と。

生活集会前の昼休みは快晴、帽子をかぶって運動場で遊んでいましたが、校長先生のお話の最中から、急な雨になりました。

川の横に一列に並んでいるゴミを指して、「これはどうしてかな?」

先日の豪雨により「ここまで水がきたんだよ」と、急な増水をイラストで教えてくれました。

「自分で考えて行動し、命を守るのです!」と。

生活集会前の昼休みは快晴、帽子をかぶって運動場で遊んでいましたが、校長先生のお話の最中から、急な雨になりました。

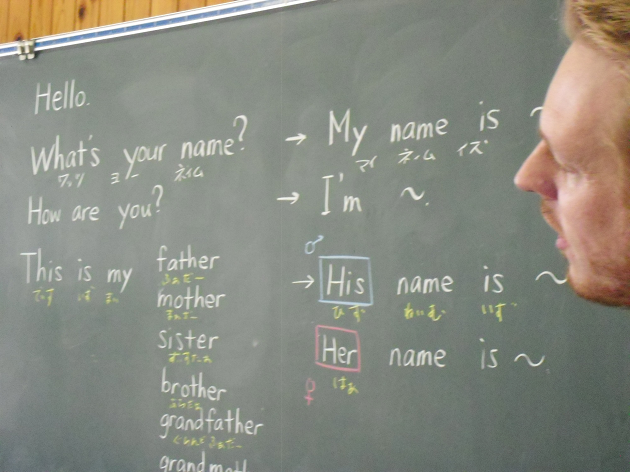

English Friday

3時間目は1・2年生でALTの授業です。

前回に続いて、自分の家族を紹介するのを、今日で全員終わりました。

前回に続いて、自分の家族を紹介するのを、今日で全員終わりました。

4時間目は5.6年生です。

今日は自分が行きたい国のことを、プレゼンするための資料作りなので、パソコン室です。

その国を選んだ理由(Because)や、その国で見たいもの、食べたいもの(I want~)などの文を作りました。

普段は、一斉授業のスタイルですが、今日、後半はほぼ個別。

「これは英語でなんというのかな?」とたずねたい時も、自力で、ボブ先生やエドウィン先生に、英語で質問し、聞きとって、資料を作りました。

今日は自分が行きたい国のことを、プレゼンするための資料作りなので、パソコン室です。

その国を選んだ理由(Because)や、その国で見たいもの、食べたいもの(I want~)などの文を作りました。

普段は、一斉授業のスタイルですが、今日、後半はほぼ個別。

「これは英語でなんというのかな?」とたずねたい時も、自力で、ボブ先生やエドウィン先生に、英語で質問し、聞きとって、資料を作りました。

English Fridayがずいぶん定着しました。

職員室での朝の「あいさつ」、保健室前の「個人健康観察」、「朝の放送」は完璧ですよね。

職員室での朝の「あいさつ」、保健室前の「個人健康観察」、「朝の放送」は完璧ですよね。

低学年教室では、毎週金曜日は、英語でのあいさつや健康観察、朝の会をしています。

高学年教室では、日常的に、授業の終始の号令や返事、時間割なども、英語でしています。

チリも積もればマウンテンです!

高学年教室では、日常的に、授業の終始の号令や返事、時間割なども、英語でしています。

チリも積もればマウンテンです!

昼休み

給食終了13:00から、業間13:30(この日は全校遊び)までの30分間は「昼休み」

給食を食べ終えた子は、(大急ぎで!!?)歯みがきをして、帽子をかぶって運動場へ向かいます。

でも、給食を食べるのが終わらないときや、提出物のやり直しなどがあるときは、この時間を利用したりします。

(だから担任の先生たちも、連絡帳や宿題丸付け、次の時間の準備をしながら、その子についていたり、傍らで掃除をしたりも。)

給食委員は給食のコンテナ当番など、委員会の活動や、学級の係活動をしたりも、昼休みが使われます。

夏休みまであと4日!となった、7月14日のお昼休み。

いつもとは少しちがう時間を過ごす動きが・・・

給食を食べ終えた子は、(大急ぎで!!?)歯みがきをして、帽子をかぶって運動場へ向かいます。

でも、給食を食べるのが終わらないときや、提出物のやり直しなどがあるときは、この時間を利用したりします。

(だから担任の先生たちも、連絡帳や宿題丸付け、次の時間の準備をしながら、その子についていたり、傍らで掃除をしたりも。)

給食委員は給食のコンテナ当番など、委員会の活動や、学級の係活動をしたりも、昼休みが使われます。

夏休みまであと4日!となった、7月14日のお昼休み。

いつもとは少しちがう時間を過ごす動きが・・・

その1 全校合唱(福山サマの♪生きてる生きてく)の伴奏練習

これまではCD伴奏での練習でしたが、夏休み明けはピアノ伴奏になります。

伴奏者はすでに、こつこつ個人練習をすすめていますが、夏休みに入る前に・・・とリズムや指使いの確認、、仕上げまでのポイントの、専門的なアドバイスを受けました。

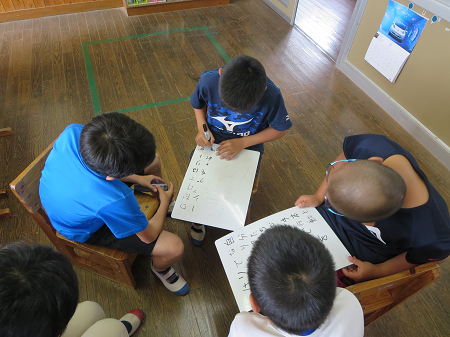

その2 運動会に向けて

伴奏者はすでに、こつこつ個人練習をすすめていますが、夏休みに入る前に・・・とリズムや指使いの確認、、仕上げまでのポイントの、専門的なアドバイスを受けました。

その2 運動会に向けて

9月9日は中原大運動会。

夏休みが明けてからは、全体練習です。

今のうちから、色ごとに5.6年生が分かれ、応援団の動きの作戦会議を始めているようでした。

・・・・が近づこうとしたら、取材拒否されました。くわしくは、まだ秘密だそうです。

夏休みが明けてからは、全体練習です。

今のうちから、色ごとに5.6年生が分かれ、応援団の動きの作戦会議を始めているようでした。

・・・・が近づこうとしたら、取材拒否されました。くわしくは、まだ秘密だそうです。

校長先生も教頭先生も草刈機(このあたりではビーバーと言います。)で、校庭や畑をきれいにしたり、運動場の整備をしたり・・・夏休み前の、いろんな昼休み。

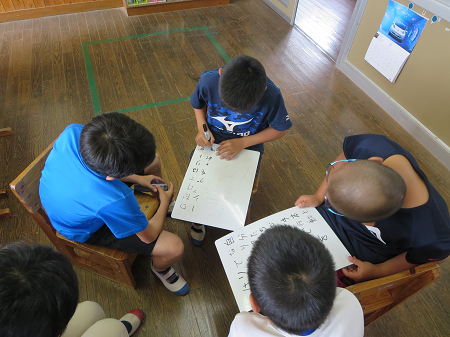

教育実習生?(その2)

7月12日(水曜)3時間目「社会」

7月10日(月曜)に続いて、子どもが「先生」に。

制限時間15分。スタートのスイッチオンの前に、CoCo壱番屋のTシャツを着た少年が、なかばる学習の「な」(今日のめあて)の板書を始めています。

7月10日(月曜)に続いて、子どもが「先生」に。

制限時間15分。スタートのスイッチオンの前に、CoCo壱番屋のTシャツを着た少年が、なかばる学習の「な」(今日のめあて)の板書を始めています。

今日は、4人目の「先生」が、前時の3人の戦国武将のことをまとめます。

先生「じゃ、まず教科書の、この俳句を見て、それぞれがどんな人物か考えてみてください。えっと、2分ね。」

先生「織田から。誰か言ってくれる人?」

子「はい!無理をしてでも、実行していく人だと思います。」

先生「そうだね。自分の思い通りに、力ずくで何でもやる!っていうのかな。さらに商業を活発にして城下町を・・・。」

先生「織田から。誰か言ってくれる人?」

子「はい!無理をしてでも、実行していく人だと思います。」

先生「そうだね。自分の思い通りに、力ずくで何でもやる!っていうのかな。さらに商業を活発にして城下町を・・・。」

な、なんと、発表をした子に、その場で「先生」が、それを聞いての『コメント』を付け加えていきます。三人ともに!

ひとりひとりがどんな人物か、発表によってイメージがつながったところで、

先生「次は資料集の○ページの俳句を見てください。3人の関係、次の、この俳句から、どんなことがわかるかな。」と。

「先生」は、俳句を読んでいる子どもの様子を見ます。

子どもたちは、「う~ん・・」という様子で、資料集を見ています。すると、

先生「僕が自分なりに考えたのは・・・。」と。

子「はい!!」

先生のお話を聞いてすぐ、子どもたちが挙手をして、自分の思う三人の関係を発表しました。

CoCo壱番屋のTシャツを着た先生は、やっぱりここでも、それぞれの発表に、当時の世の中の様子までわかるコメントを盛り付けていました。

先生「次は資料集の○ページの俳句を見てください。3人の関係、次の、この俳句から、どんなことがわかるかな。」と。

「先生」は、俳句を読んでいる子どもの様子を見ます。

子どもたちは、「う~ん・・」という様子で、資料集を見ています。すると、

先生「僕が自分なりに考えたのは・・・。」と。

子「はい!!」

先生のお話を聞いてすぐ、子どもたちが挙手をして、自分の思う三人の関係を発表しました。

CoCo壱番屋のTシャツを着た先生は、やっぱりここでも、それぞれの発表に、当時の世の中の様子までわかるコメントを盛り付けていました。

なかばるの「る」カードをぽんと黒板に貼り、まとめを板書しました。

ピピピ!

タイマーがなりました。

先生「え~、これで授業は終わりますが、興味がある人は、歴史の本とか読んでみてください。」

大拍手で4人の「先生」の授業が終わりました。

ピピピ!

タイマーがなりました。

先生「え~、これで授業は終わりますが、興味がある人は、歴史の本とか読んでみてください。」

大拍手で4人の「先生」の授業が終わりました。

キックベース大会 終了

11日に開幕したキックベース大会の最終日でした。

とっても暑い昼休みでしたが、その暑さに負けない熱戦が

繰りひろげられました。

結果は、たてわり班の2班と5班が同点優勝!!

体育委員会手作りの表彰状が手渡されました。

初めての試みでしたが、楽しく体力アップは、達成できた

ようです。

とっても暑い昼休みでしたが、その暑さに負けない熱戦が

繰りひろげられました。

結果は、たてわり班の2班と5班が同点優勝!!

体育委員会手作りの表彰状が手渡されました。

初めての試みでしたが、楽しく体力アップは、達成できた

ようです。

キックベース大会

7月11日(火)給食を時間内に食べてしまおうとはりきっていたのは、業間にキックベース大会があるからだったようでした。

雨が強く降ったり、からっと晴れ間が見えたり、短時間での入れかわりに心配しましたが、おひさまも、体育委員会の初めての企画を応援してくれたようでした。

雨が強く降ったり、からっと晴れ間が見えたり、短時間での入れかわりに心配しましたが、おひさまも、体育委員会の初めての企画を応援してくれたようでした。

6月初めのふれあい日曜学校で、1.2年生はキックベースをしましたが、ルールがのみこめず、逆走したりもあり・・・。

ちょっと心配したけど、体育委員さんや、たて割り班のお兄さんお姉さんのリードで、汗びっしょりの試合になりました。

友だちとかかわりながら「キック!」

体育委員さんの『協力して体力アップ企画』は半分成功ですね!さあ、続きは13日です!

ちょっと心配したけど、体育委員さんや、たて割り班のお兄さんお姉さんのリードで、汗びっしょりの試合になりました。

友だちとかかわりながら「キック!」

体育委員さんの『協力して体力アップ企画』は半分成功ですね!さあ、続きは13日です!

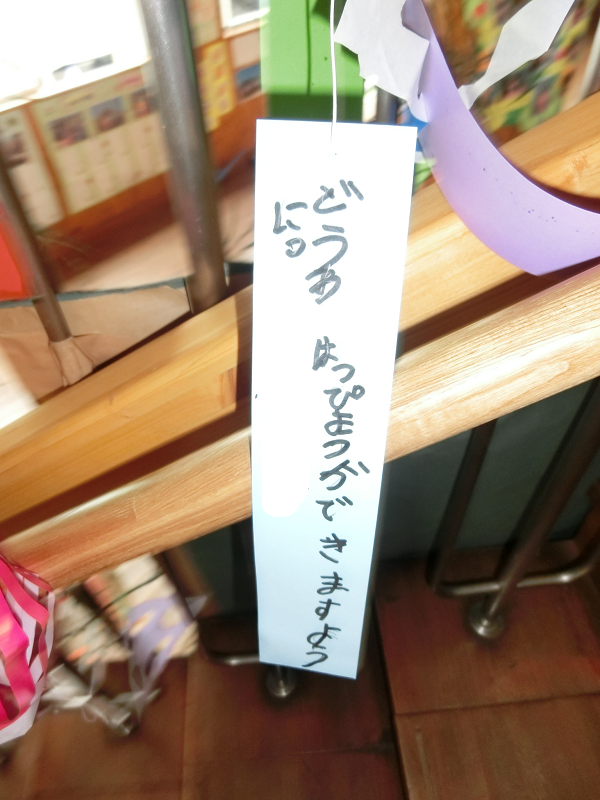

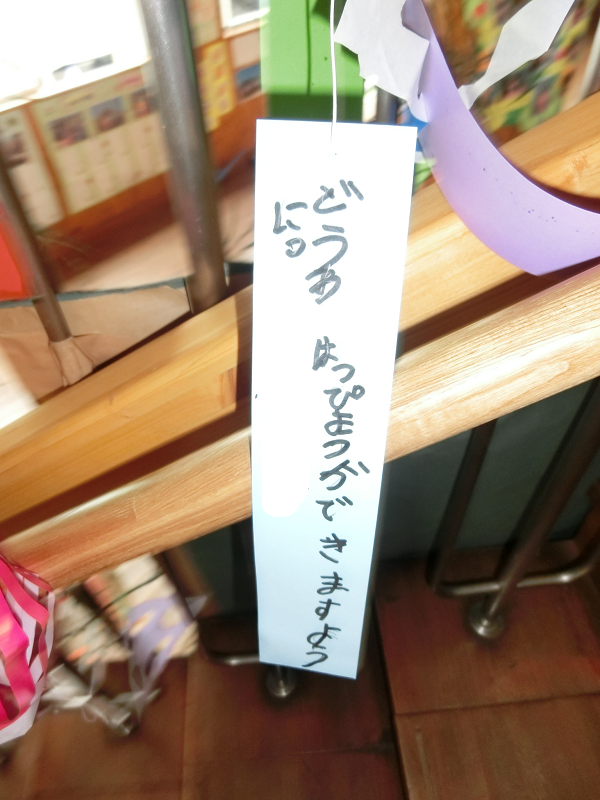

校内童話発表会

7月6日の休校の日、佐渡さんが今年も、格好のよい竹を切って、学校に届けてくださいました。

7月7日、みんな願い事を書いて、竹につけました。

「どうわはっぴょうができますように」

という願い事がありました。

まだ肌寒いころから、自分の本を決めて、おうちや学校でずっと練習してきたのです。

31人全員が覚えて、各学級で発表をしました!

拍手です。七夕へのお祈りも叶いました。おうちの方も、たくさんのご協力、ありがとうございました。)

7月7日、みんな願い事を書いて、竹につけました。

「どうわはっぴょうができますように」

という願い事がありました。

まだ肌寒いころから、自分の本を決めて、おうちや学校でずっと練習してきたのです。

31人全員が覚えて、各学級で発表をしました!

拍手です。七夕へのお祈りも叶いました。おうちの方も、たくさんのご協力、ありがとうございました。)

そんな中、7月11日(火)2時間目。

各学年2名の激戦区を争ってきた代表による、校内童話発表会が、低学年と高学年に分かれて行われました。

それぞれのところで、最後に校長先生と教頭先生が、発表を聞いて感想を言う中で、たくさんほめてくれました。また、さらに来年に向けて、レベルアップするためのポイントも教えてくれました。

各学年2名の激戦区を争ってきた代表による、校内童話発表会が、低学年と高学年に分かれて行われました。

それぞれのところで、最後に校長先生と教頭先生が、発表を聞いて感想を言う中で、たくさんほめてくれました。また、さらに来年に向けて、レベルアップするためのポイントも教えてくれました。

学校から二人、代表が選ばれました。

7月の郡市の大会に向けて、練習をがんばっています。

7月の郡市の大会に向けて、練習をがんばっています。

教育実習生?

7月10日(月曜日)3時間目「社会」

「織田信長は何をしたのか」

「あら?」

板書を始めたのは6年生です。

「あら?」

板書を始めたのは6年生です。

「織田信長は大阪府などの商業都市で・・・。」

ちょっと緊張で、はにかんだ笑顔の「先生」。

自分のノートを実物投影機で見せながら、織田信長の説明をしていきます。

「先生!板書するんですか?」授業する子どもを、「先生!」と呼んでたずねています。

ちょっと緊張で、はにかんだ笑顔の「先生」。

自分のノートを実物投影機で見せながら、織田信長の説明をしていきます。

「先生!板書するんですか?」授業する子どもを、「先生!」と呼んでたずねています。

今日の社会は、ひとり15分ずつ「先生」になって、「織田信長」「豊臣秀吉」「徳川家康」のことを教えるのです。

個人のノートには、先週から自分で、まずは自分が理解するために調べたこと(国づくりの政策の内容や意図など)がいっぱいです。

さて、それを、どうみんなに教えるか・・・。

ノートに、板書のメモを作っていました。

個人のノートには、先週から自分で、まずは自分が理解するために調べたこと(国づくりの政策の内容や意図など)がいっぱいです。

さて、それを、どうみんなに教えるか・・・。

ノートに、板書のメモを作っていました。

「ここでちょっと、織田信長の豆知識ですが・・・。」(というのがありました。あるある!)

「資料集の○○ページを見てください。」(まあ、本物の先生みたい!)

「どうして刀狩りをしたのか、私は○○だからだろうと思います。」政府の側や、国民の側に立ったりして、自分なりに考えたことも加えられています。

「これをノートに書いておいてください。」と、大事なことばを枠囲みしたり、チョークの色を変えたり。(見やすい!)

「まとめを言います。」(お、ここ大事なんだな!)

「資料集の○○ページを見てください。」(まあ、本物の先生みたい!)

「どうして刀狩りをしたのか、私は○○だからだろうと思います。」政府の側や、国民の側に立ったりして、自分なりに考えたことも加えられています。

「これをノートに書いておいてください。」と、大事なことばを枠囲みしたり、チョークの色を変えたり。(見やすい!)

「まとめを言います。」(お、ここ大事なんだな!)

持ち時間15分のタイマーがなり、「ああ・・・」と、予定していたことが終わらなかった顔、もうちょっとやってみたかった顔、時間はきたけどここまで言っておきたいから!と早口で言う顔。

「子どもが授業をする」

それは、「授業を受ける」時とは違うところを働かせながら、学んでいるようでした。

それは、「授業を受ける」時とは違うところを働かせながら、学んでいるようでした。

次回の社会(水曜日の3時間目)は、次の授業者が、今日の3人の授業をまとめます。

情熱大陸ライブ2017

業間の全校音楽は、全校合奏と全校合唱の練習でした。

中原小の音楽担当と、編曲者の計画通り、夏休み前(作曲者の葉加瀬太郎さんの、情熱大陸ライブ2017に間に合いそうな)完成度です!(・・・・出演オファーはまだきていませんけど。)

もともと「情熱大陸」というテレビ番組は、いろんな分野で活躍している人に密着して紹介している番組です。

その聞き慣れたメロディーや、(南米?の)リズムに、そのとりあげられた人の生き方がしみこんでいますよね。

演奏の時の子どもの顔!動き!がとてもおもしろい! (あ、まちがえました。)とてもひきつけられますよ!秋の発表をお楽しみに!

(あ、まちがえました。)とてもひきつけられますよ!秋の発表をお楽しみに!

中原小の音楽担当と、編曲者の計画通り、夏休み前(作曲者の葉加瀬太郎さんの、情熱大陸ライブ2017に間に合いそうな)完成度です!(・・・・出演オファーはまだきていませんけど。)

もともと「情熱大陸」というテレビ番組は、いろんな分野で活躍している人に密着して紹介している番組です。

その聞き慣れたメロディーや、(南米?の)リズムに、そのとりあげられた人の生き方がしみこんでいますよね。

演奏の時の子どもの顔!動き!がとてもおもしろい!

(あ、まちがえました。)とてもひきつけられますよ!秋の発表をお楽しみに!

(あ、まちがえました。)とてもひきつけられますよ!秋の発表をお楽しみに! 7月10日

国語「おおきなかぶ」

国語「おおきなかぶ」普段、静かに授業をしている1年教室から、今日は何やらいつもとちがう声が聞こえてきます。

なかばる学習の「か」

まずは、「おおきなかぶ」をぬくときの気持ちを、それぞれの立場になって考え、吹き出しに書き込んでみます。

「つかれるけど、がんばるでちゅう。」なんて、ねずみにも、なりきっていますよ!

「おおきなかぶ」は、ナレーターを入れて7人。中原小の1年生は7人。

一人一役で、中原版「おおきなかぶ」上演です。

もちろん、役決め(取り合い?)には熱が入ります!

一人一役で、中原版「おおきなかぶ」上演です。

もちろん、役決め(取り合い?)には熱が入ります!

うんとこしょ!どっこいしょ!

抜けました。

なかばる学習の「る」

先生が、おじいさん、おばあさん・・・・ねずみさんに、マイクを向けて、抜けたときの気持ちをインタビューをしていきます。

はじめの吹き出しの気持ちをくぐりぬけ、ようやく「抜けた~」という気持ちのこもった、子どもの感想でした。

役割に、なりきって演技することによって、育まれていく「力」だと思います。

子どもに、のりのり!で、考えさせる場を設定してある国語の授業に、補聴器(ロジャー)とつながっている「マイク」の威力を、自然に使っての、もりあがる授業でした。

抜けました。

なかばる学習の「る」

先生が、おじいさん、おばあさん・・・・ねずみさんに、マイクを向けて、抜けたときの気持ちをインタビューをしていきます。

はじめの吹き出しの気持ちをくぐりぬけ、ようやく「抜けた~」という気持ちのこもった、子どもの感想でした。

役割に、なりきって演技することによって、育まれていく「力」だと思います。

子どもに、のりのり!で、考えさせる場を設定してある国語の授業に、補聴器(ロジャー)とつながっている「マイク」の威力を、自然に使っての、もりあがる授業でした。

7月7日(金)

○救急法講習

夏休みのプール使用を前に、監視をしてくださる保護者の方を対象に、救急講習会がありました。消防署から3名の方がおいでて、実際に胸骨圧迫や心マッサージの実技指導を受けました。

AEDも、もしもの時を想定して、チームで対処できるよう練習しました。

○給食試食会

保護者の方が27名、児童委員さん1名が、子どもたちと一緒に給食を食べました。

「カレールーも手作りと知ってびっくりしました。とてもやさしい味で、夏野菜の味がひきたっていました。ひと手間かけるとおいしいですね。」

と、アンケートに、まるでテレビの食レポのような感想をいただきました。

夏休みのプール使用を前に、監視をしてくださる保護者の方を対象に、救急講習会がありました。消防署から3名の方がおいでて、実際に胸骨圧迫や心マッサージの実技指導を受けました。

AEDも、もしもの時を想定して、チームで対処できるよう練習しました。

○給食試食会

保護者の方が27名、児童委員さん1名が、子どもたちと一緒に給食を食べました。

「カレールーも手作りと知ってびっくりしました。とてもやさしい味で、夏野菜の味がひきたっていました。ひと手間かけるとおいしいですね。」

と、アンケートに、まるでテレビの食レポのような感想をいただきました。

○授業参観

保護者の方も、熱心に授業者を見て、授業に参加していました!

保護者の方も、熱心に授業者を見て、授業に参加していました!

7月5日の大雨、翌日の休校。不安定な天気の予報で、心配されていましたが、7日の金曜日、授業参観などすべて、予定通り行うことができました。

ご参加、ありがとうございました。

ご参加、ありがとうございました。

中原でも、床上・床下への浸水や、田んぼや畑、道路など、被害がありました。

(お見舞い申し上げます。)

休校の日に、校区内や子どもの通学路の安全確認に廻った校長先生が、「今日は一段落していますが、中原は、今後も、一度にたくさん雨が降ったりすると、土砂崩れなどに注意しないといけないですよ。」と教えてくれました。

(お見舞い申し上げます。)

休校の日に、校区内や子どもの通学路の安全確認に廻った校長先生が、「今日は一段落していますが、中原は、今後も、一度にたくさん雨が降ったりすると、土砂崩れなどに注意しないといけないですよ。」と教えてくれました。

7月5日(水)

自称ネコ年(?)生まれの1年担任と、(本当はそうじゃないけど)「イノシシ年でしょ!」と子どもから言われる2年担任の、低学年のところでは、「十二支のはじまり」を読んでくださいました。

イラストのかわいい、新しいキレイな本でした。

町の図書館で「中原で、どの本を読もうかしら・・・?」と選んで借りてきてくださったのだそうでした。

「読んでくださってありがとうございます!」の気持ちを持つのは、職員だけではありませんね。

帰られるとき、読んでくださった方に、台風対策で室内に入れていた野菜を、子どもがちぎって、「どうぞ!」とプレゼントしていました。

町の図書館で「中原で、どの本を読もうかしら・・・?」と選んで借りてきてくださったのだそうでした。

「読んでくださってありがとうございます!」の気持ちを持つのは、職員だけではありませんね。

帰られるとき、読んでくださった方に、台風対策で室内に入れていた野菜を、子どもがちぎって、「どうぞ!」とプレゼントしていました。

3~6年生は「世界で一番貧しい大統領のスピーチ」でした。

少し長い、むずかしいところもある本だと思いますが、読み方が上手で!!

とてもよくわかったんだな!と、聞いている時の顔だけでなく、終わってからの感想発表からもわかりました。

3.4年生は、「貧しくても・・・のところがすごいと思いました。」と、大統領の行動をあげながら。

5.6年生は、「・・・が自分にできると思いました。」「・・・を行動していきたいです。」と、こころに届いたことを発表をしてくれました。

「この本を読んで、自分がよかったから、みんなにもと思い]

と、選んで下さったそうでした。

四つ葉のクローバーの方々、今月も、「本との出会い」をありがとうございました。

少し長い、むずかしいところもある本だと思いますが、読み方が上手で!!

とてもよくわかったんだな!と、聞いている時の顔だけでなく、終わってからの感想発表からもわかりました。

3.4年生は、「貧しくても・・・のところがすごいと思いました。」と、大統領の行動をあげながら。

5.6年生は、「・・・が自分にできると思いました。」「・・・を行動していきたいです。」と、こころに届いたことを発表をしてくれました。

「この本を読んで、自分がよかったから、みんなにもと思い]

と、選んで下さったそうでした。

四つ葉のクローバーの方々、今月も、「本との出会い」をありがとうございました。

Q明日も、きたくなる所は?

「芦北!」

心配された台風も、スケジュールには影響を受けず、とてもラッキーな、充実の2泊三日でした。

ただ、南小国とは、風?気温?湿度?がずいぶんちがう・・・。

(若くないので・・・)疲れました・・・。

ということで、写真で報告です。

心配された台風も、スケジュールには影響を受けず、とてもラッキーな、充実の2泊三日でした。

ただ、南小国とは、風?気温?湿度?がずいぶんちがう・・・。

(若くないので・・・)疲れました・・・。

ということで、写真で報告です。

集団宿泊学習

7月2日~4日に、南小国町連合小学校で、集団宿泊教室へ行きました。

1日目は水俣病資料館で、語り部さん(胎児性水俣病の方)のお話を聴きました。

事前学習をしていましたが、初めての「出会い」でした。

「胎児性で歩いているのは自分だけ。いつまでなかまの車いすをおせるか。」となかまに言うと、「いつでも乗り方は教えるよ。」と言ってくれます。と、笑って話してくださいました。

本当の「なかま」になれた時、一緒に笑えるのかなと思いました。

1日目は水俣病資料館で、語り部さん(胎児性水俣病の方)のお話を聴きました。

事前学習をしていましたが、初めての「出会い」でした。

「胎児性で歩いているのは自分だけ。いつまでなかまの車いすをおせるか。」となかまに言うと、「いつでも乗り方は教えるよ。」と言ってくれます。と、笑って話してくださいました。

本当の「なかま」になれた時、一緒に笑えるのかなと思いました。

その後、お弁当を食べて、環境センターで、水環境の学習をしました。

「おかえり!」

宿泊学習のバスが、役場に到着すると、校長先生と保護者の方が、バスを待ってくださっていました。なんだか、ほ~っとしました。

宿泊学習のバスが、役場に到着すると、校長先生と保護者の方が、バスを待ってくださっていました。なんだか、ほ~っとしました。学校に戻って先生方の顔を見て、またほ~っとしました。

そして、今日のお勉強を終えて、玄関に降りてきた子どもたちが「おかえり!」と。

と~ってもうれしい瞬間でした。

(中原小の職員室の、伝統的にステキなところなのですが)自習担当や、全部の先生方が、担任の先生がいない間のことを、いっぱい話してくれます。

どうもありがとうございました。

そして、こんな写真も!

普段、掃除をとてもがんばってくれている5年生がいない間も、「こんなに頑張っていましたよ!」と。

実り

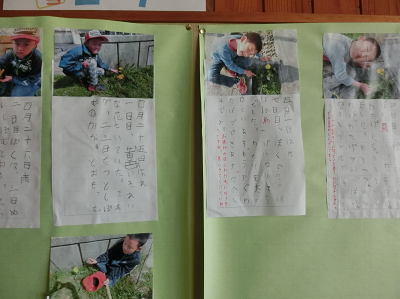

6月29日

「わたしは、うめをとったのがたのしかったです。

みんなが いっぱいで おもたいかな とおもいました。

○○くんと いっしょにあらうのが、うれしかったです。

はっぱが、じゃまだったです」

「わたしは、うめをとったのがたのしかったです。

みんなが いっぱいで おもたいかな とおもいました。

○○くんと いっしょにあらうのが、うれしかったです。

はっぱが、じゃまだったです」

「わたしは、きょう、うめをとりました。

えだに とどきました。

さわったら、きもちよかったです。

まるかったです。

あらったとき、ふいたとき、きもちよかったです。

ちくちくしました。

うえとしたは、ちくちくしませんでした。

まんなかは、ちくちくしました。」

入学してきたときは、桜の花が1年生7人を迎えました。

あれから三ヶ月。

6月29日に1年生が、教室前の梅をちぎりをしました。

こんな作文が書けるようになりました。

えだに とどきました。

さわったら、きもちよかったです。

まるかったです。

あらったとき、ふいたとき、きもちよかったです。

ちくちくしました。

うえとしたは、ちくちくしませんでした。

まんなかは、ちくちくしました。」

入学してきたときは、桜の花が1年生7人を迎えました。

あれから三ヶ月。

6月29日に1年生が、教室前の梅をちぎりをしました。

こんな作文が書けるようになりました。

(梅は、みんなであらってしょうゆ漬けにしています。)

ようこそ、大先輩!

3年生と4年生の社会では、わたしたちの南小国町や中原のことを調べています。

6月30日は、(町の史談会でもご活躍の)杉さんにおいでいただきました。

あらかじめ質問したいことを、紙に書いてお渡ししていたので、準備して、昔の地図もお持ちくださっていました。

6月30日は、(町の史談会でもご活躍の)杉さんにおいでいただきました。

あらかじめ質問したいことを、紙に書いてお渡ししていたので、準備して、昔の地図もお持ちくださっていました。

地区の名前の由来、馬頭観音や、熊の座神社の歴史、湯田の温泉や、元気プラザがどうしてできたのか。

それはそれは、1時間では足りないくらい詳しく教えてくださいました。

質問していたことにはなかった、お城や戦争のことなども・・・。

それはそれは、1時間では足りないくらい詳しく教えてくださいました。

質問していたことにはなかった、お城や戦争のことなども・・・。

町のくらしはずいぶんうつりりかわっていること、もっともっと、知らないことがいっぱいあることがわかりました。

杉さん、どうもありがとうございました。

杉さん、どうもありがとうございました。

English Friday

1.2年生は、家族の写真を持ってきました。

今日は、英語で「家族の紹介」をするからです。

まず、ALTの先生から。

電子黒板に、めっちゃくちゃきれ~いな女性の写真が。

「THIS IS MY WIFE 」と、紹介してくれました。

次に、自分たちの家族の写真で、家族の紹介の仕方を教えてもらいました。

オープニングで、mother(母)big sister(姉)など、家族の単語をおぼえるゲームをしました。

自分の背中にはった、家族の単語カードを、相手に見せないように。自分は相手の背中に何と書いてあるか、ちょこまか動いて探りあてるゲームをしました。

3.4年生の英語は体育館でした。

ALTの先生の言う色を探して、その色をタッチしに行きます。

体育館中を、体育以上に走り回って、汗だくになっている子もいました。

都合よく、自分の服に、いろんな色がある子は、クールに自分の服にタッチ!

今日は、英語で「家族の紹介」をするからです。

まず、ALTの先生から。

電子黒板に、めっちゃくちゃきれ~いな女性の写真が。

「THIS IS MY WIFE 」と、紹介してくれました。

次に、自分たちの家族の写真で、家族の紹介の仕方を教えてもらいました。

オープニングで、mother(母)big sister(姉)など、家族の単語をおぼえるゲームをしました。

自分の背中にはった、家族の単語カードを、相手に見せないように。自分は相手の背中に何と書いてあるか、ちょこまか動いて探りあてるゲームをしました。

3.4年生の英語は体育館でした。

ALTの先生の言う色を探して、その色をタッチしに行きます。

体育館中を、体育以上に走り回って、汗だくになっている子もいました。

都合よく、自分の服に、いろんな色がある子は、クールに自分の服にタッチ!

5.6年生は、国旗を見て、国の名前、色、国旗に含まれた意味、その国のことなどを勉強しました。英語で色の数などを言って、クイズをだしたりできるようになりました。

国名を言うとき、アクセントを覚えるために、ただ、ボブ先生やエドウィン先生のまねをするだけでなく、ジャンプをして、からだで覚えていました。

国名を言うとき、アクセントを覚えるために、ただ、ボブ先生やエドウィン先生のまねをするだけでなく、ジャンプをして、からだで覚えていました。

6月29日(木)

この日、町内4年生18人が、みんな一緒に、小国町の消防署と警察署へ。

消防署では、スライド説明を聞いたあと、救急車・消防車の見学、消防服の試着、はしご車体験させてもらいました。

警察署では、まず柔道を見学。

そして「交通安全」と「生活安全」のお話を聞きました。それから、飲酒運転予防の酔っぱらい体験(めがね)などもさせてもらいました。

警察署では、まず柔道を見学。

そして「交通安全」と「生活安全」のお話を聞きました。それから、飲酒運転予防の酔っぱらい体験(めがね)などもさせてもらいました。

これまでも「警察署」「消防署」を知ってはいましたが、今日の見学で、その役割、働いている方の顔、努力していること、工夫していることを知ることができました。

南小国町は、町内3つの小学校で、合同学習をしています。今日はそのひとつでした。来年は一緒に臨海学校に行きます。

ようこそ、先輩!

6月28日(水)

校内の卒業制作に、名前が刻まれているお母さん。

この前、ふれあい活動のキックベースで、豪快にホームランを打ちまくったお母さん。

3歩以上は走っているような、軽快なお母さんが、3.4.5.6年生にお話をしてくれました。教室の電子黒板には、世界地図があります。

校内の卒業制作に、名前が刻まれているお母さん。

この前、ふれあい活動のキックベースで、豪快にホームランを打ちまくったお母さん。

3歩以上は走っているような、軽快なお母さんが、3.4.5.6年生にお話をしてくれました。教室の電子黒板には、世界地図があります。

高校を卒業してから自衛隊になりました。

当時、初の女性パイロットだったそうです。

どうして自衛隊になろうと思ったのか、自衛隊に入ってからの(おしっこからも・・・)血がにじむような、厳しい訓練もがんばったこと、どんな仕事をしたのか、どんなことがたいへんだったのか等を、お話くださいました。

そのお話の中で、外国での活動のときのこと、「あちこち行った国でコミュニケーションをとるのに、外国語は必要だった。今のうちから、しっかり勉強いておいた方が便利だよ。」とか、訓練は体力勝負。「小さいときから好き嫌いしないで、何でも食べて、丈夫な体をつくってね。」「今、きついな・・・と思うことも、へこたれないで、がんばる練習をしておかなくちゃいけないよ。」とか、「みんなのいのちを守るために!今、自分や、友だちを大切にすること。」と教えてくれました。

その日の、「きよらノート」(家庭学習ノート)の一言日記には、「何事にもチャレンジすれば、いつかできるようになるということを学んだ」「自分が思っていた自衛隊より、大変で、いろんなことをするんだなと思った。」「練習の話などをきいて、かっこいいなあと思いました。」と書いていました。

当時、初の女性パイロットだったそうです。

どうして自衛隊になろうと思ったのか、自衛隊に入ってからの(おしっこからも・・・)血がにじむような、厳しい訓練もがんばったこと、どんな仕事をしたのか、どんなことがたいへんだったのか等を、お話くださいました。

そのお話の中で、外国での活動のときのこと、「あちこち行った国でコミュニケーションをとるのに、外国語は必要だった。今のうちから、しっかり勉強いておいた方が便利だよ。」とか、訓練は体力勝負。「小さいときから好き嫌いしないで、何でも食べて、丈夫な体をつくってね。」「今、きついな・・・と思うことも、へこたれないで、がんばる練習をしておかなくちゃいけないよ。」とか、「みんなのいのちを守るために!今、自分や、友だちを大切にすること。」と教えてくれました。

その日の、「きよらノート」(家庭学習ノート)の一言日記には、「何事にもチャレンジすれば、いつかできるようになるということを学んだ」「自分が思っていた自衛隊より、大変で、いろんなことをするんだなと思った。」「練習の話などをきいて、かっこいいなあと思いました。」と書いていました。

AiP

6月28日(水)

職員は午後から、IoT研修。

朝の会で子どもたちは「今日は4時間授業だから、集中してがんばる」という、目標をたてていました。

先日、職員室でひとりの先生が、「はじめのころIoTって、ICTの間違いじゃないの?って思ったよ。」と職員室でつぶやかれていました。「あ、自分だけじゃなかった・・・よかった。」とこっそり(ホッと)しました。

それだけではありません。職員室の黒板に、教頭先生がIoTと書いている時、「教頭先生が間違うなんてめずらしいわ!」とか、思っていたのでした。(恥ずかしい~&教頭先生すみませ~ん!)

パソコン類以外のモノを、インターネットに接続することを(モノのインターネット)IoT(Internet of Things)というそうです。

職員は午後から、IoT研修。

朝の会で子どもたちは「今日は4時間授業だから、集中してがんばる」という、目標をたてていました。

先日、職員室でひとりの先生が、「はじめのころIoTって、ICTの間違いじゃないの?って思ったよ。」と職員室でつぶやかれていました。「あ、自分だけじゃなかった・・・よかった。」とこっそり(ホッと)しました。

それだけではありません。職員室の黒板に、教頭先生がIoTと書いている時、「教頭先生が間違うなんてめずらしいわ!」とか、思っていたのでした。(恥ずかしい~&教頭先生すみませ~ん!)

パソコン類以外のモノを、インターネットに接続することを(モノのインターネット)IoT(Internet of Things)というそうです。

こんなレベルで、南小国町タブレット端末導入勉強会に参加。ドキドキでした。

最初に、今の気持ち・意気込みを色で表すアンケート。

普段は潤いがないのに、今日は手あぶらで、画面の「提出」のところにうまいとこ入らないくらいでしたが、近隣の若い先生に助けていただきながら・・・・。

すると、アンケート集計が、一瞬で先生の画面に!!

次に「算数」面積を求める問題。

自分の解き方で、まず提出。

次に、指定の色を背景につけて再提出。すると先生の画面には「全員の考え方のパターンが!色で!」

普段は潤いがないのに、今日は手あぶらで、画面の「提出」のところにうまいとこ入らないくらいでしたが、近隣の若い先生に助けていただきながら・・・・。

すると、アンケート集計が、一瞬で先生の画面に!!

次に「算数」面積を求める問題。

自分の解き方で、まず提出。

次に、指定の色を背景につけて再提出。すると先生の画面には「全員の考え方のパターンが!色で!」

その次は、南小国のお気に入り画像をだして、紹介の文字をいれ、班の4人で、4枚のカードを合わせて。

それに音楽と自分の声を入れて、町のコマーシャルプレゼンを作りました。

AiP! A(あっという間に)i(iPadで)P(プレゼン作りました)!

それに音楽と自分の声を入れて、町のコマーシャルプレゼンを作りました。

AiP! A(あっという間に)i(iPadで)P(プレゼン作りました)!

「学びの場が自由になる」「気持ちをアウトプットする」ための「ツール」としてのiPad研修でした。

帰るときに出口の所で、職員の方が、ひとり1台ずつお借りしたiPadの、画面の手あぶらを一枚ずつふいてくださっていました。(お世話になりました・・・。)

帰るときに出口の所で、職員の方が、ひとり1台ずつお借りしたiPadの、画面の手あぶらを一枚ずつふいてくださっていました。(お世話になりました・・・。)

この夏、南小国町もiPad活用がスタートします。

日本一!

6月27日(火)

朝ラン中から、「先生!今日、日本一の温泉に行くのが楽しみです!」と言いながら走っていた3年生。

1時間目から、町探検(社会科)に出かけました。

(3・4年は複式学級。4年生が午前中「なんか今日、静かです・・・。」と言っていました・・・。)

まずは、「すずめ地獄」。もくもくと白い煙があがっています。砂のところにチョンチョンと触ってみると・・・ここは冷泉です。

朝ラン中から、「先生!今日、日本一の温泉に行くのが楽しみです!」と言いながら走っていた3年生。

1時間目から、町探検(社会科)に出かけました。

(3・4年は複式学級。4年生が午前中「なんか今日、静かです・・・。」と言っていました・・・。)

まずは、「すずめ地獄」。もくもくと白い煙があがっています。砂のところにチョンチョンと触ってみると・・・ここは冷泉です。

「清流の森」では、風化現象でできた「奇岩石群」を見て、次に「恋人たちの丘」へ。「縁結びの鐘ばい!」と、順番を競って『ガラン!ガラン!』とならしてきました。

「瀬の本高原」では、お店の中を見学させてもらってから、展望所へ。芝生のところで、いっぱい遊んできました。

そしていよいよ、満願寺温泉「川湯」。水着に着替えて入らせていただき、日本一の理由を確かめてきました。

「瀬の本高原」では、お店の中を見学させてもらってから、展望所へ。芝生のところで、いっぱい遊んできました。

そしていよいよ、満願寺温泉「川湯」。水着に着替えて入らせていただき、日本一の理由を確かめてきました。

もともとパワースポットのある、自然の宝庫「中原」に住んでいる子どもたち。

平野台の絶景のロケーション、雄大な山々、澄んだ水、豊富な温泉・・・の南小国を実感するのは、何年か経って、恋人と手をつないで恋人たちの丘の鐘を「カランコロンカラン!」と鳴らしに来るころかも・・・ですね。

平野台の絶景のロケーション、雄大な山々、澄んだ水、豊富な温泉・・・の南小国を実感するのは、何年か経って、恋人と手をつないで恋人たちの丘の鐘を「カランコロンカラン!」と鳴らしに来るころかも・・・ですね。

両者、向かい合って・・・

算数の授業中、(週初めから、みんなに髪をなでなでされている)ふたりの、ゲームをしているような、興奮の声が。

両者向かい合って・・・その机の間には仕切りがあって、お互い見えません。

数字カードを3枚並べて、仕切りをはずして、さあ勝負!

どっちが大きいかを競っていました。

授業では、まず自分の考えを持って、次に集団で考えを広げたり深めたりして、まとめで、個の学びを深める(な、か、ば、る学習)をしています。

少人数ですが、それをいかしたりもして、工夫をしながら。

21日の校内研修では、この学級の「事前研」というのをしました。

今は単式だけど、また来年、複式になったときの、間接学習のことなども考えながらでした。

両者向かい合って・・・その机の間には仕切りがあって、お互い見えません。

数字カードを3枚並べて、仕切りをはずして、さあ勝負!

どっちが大きいかを競っていました。

授業では、まず自分の考えを持って、次に集団で考えを広げたり深めたりして、まとめで、個の学びを深める(な、か、ば、る学習)をしています。

少人数ですが、それをいかしたりもして、工夫をしながら。

21日の校内研修では、この学級の「事前研」というのをしました。

今は単式だけど、また来年、複式になったときの、間接学習のことなども考えながらでした。

転入予定者

あす あみ 青たろう 青じろう ダークシャーク みほ きい コナン 轟 ニャビ

みほ きい ダーティワーク あすか あおみ

間もなく仲間入り予定です。

3年生が、理科でお世話をしている「あおむし」たちのなまえ。

妹や弟のように呼びながら、食事の支度(キャベツなど)や、シーツ(ティッシュ)交換や、部屋(弁当パック)の掃除をしてあげています。

みほ きい ダーティワーク あすか あおみ

間もなく仲間入り予定です。

3年生が、理科でお世話をしている「あおむし」たちのなまえ。

妹や弟のように呼びながら、食事の支度(キャベツなど)や、シーツ(ティッシュ)交換や、部屋(弁当パック)の掃除をしてあげています。

たねから植えて、芽を出したので、畑に植えたほうせんかとひまわり。

茎の長さをはかり、壁に紙テープではりました。

来週は、自分たちの身長と体重もはかりますよ。

茎の長さをはかり、壁に紙テープではりました。

来週は、自分たちの身長と体重もはかりますよ。

ステップアップタイム

毎週火曜の朝自習は、ステップアップタイムです。

担任の先生が準備して、配られている学習シートをする時間。

いつも朝ランの時に、追いかけっこをする5.6年のお兄さん、お姉さんが、この時間の先生で、横にいてくれます。

終わったらマルをつけてくれたり、まちがっているときは、「あんね、ここはね・・・。」と教えてくれたり「どうしてこう思ったと?」とたずねてくれたり「ね!そうそう!すごい!」とほめてくれたり。

ステップアップタイムの教室の雰囲気、写真で伝わるでしょうか。

5.6年生が先生のとき、1.2.3.4年生は、普段の授業とは違うところから、エネルギー(やる気)を吸い出されているようです!

担任の先生が準備して、配られている学習シートをする時間。

いつも朝ランの時に、追いかけっこをする5.6年のお兄さん、お姉さんが、この時間の先生で、横にいてくれます。

終わったらマルをつけてくれたり、まちがっているときは、「あんね、ここはね・・・。」と教えてくれたり「どうしてこう思ったと?」とたずねてくれたり「ね!そうそう!すごい!」とほめてくれたり。

ステップアップタイムの教室の雰囲気、写真で伝わるでしょうか。

5.6年生が先生のとき、1.2.3.4年生は、普段の授業とは違うところから、エネルギー(やる気)を吸い出されているようです!

ステップアップタイムの目的は、(点数)学力のアップで始まっているのだと思います。

「今日は今しているところのテストだよ。」なんて声かけも、担任の先生からあっていましたから。さあ、結果はどうだったかな。

でも、5.6年生自身も、1.2.3.4年生に教える中で、自分の学習やテストのときに、見直すポイントや、自分の課題を見つけたりすることにつながっているでしょう。

「今日は今しているところのテストだよ。」なんて声かけも、担任の先生からあっていましたから。さあ、結果はどうだったかな。

でも、5.6年生自身も、1.2.3.4年生に教える中で、自分の学習やテストのときに、見直すポイントや、自分の課題を見つけたりすることにつながっているでしょう。

休日の学校

中原小の日曜日、駐車場に毎週たくさんの車がとまっています。

グランドゴルフのオールスターズです。

時々、大~きな笑い声がきこえます。走りまわっている方もいます。

待っている間、草引きをしてくださっている方もいます。

時間が来ると、片付け、グランド整備。

そして一斉にブ~ンと車が校門を出ます。

グランドゴルフのオールスターズです。

時々、大~きな笑い声がきこえます。走りまわっている方もいます。

待っている間、草引きをしてくださっている方もいます。

時間が来ると、片付け、グランド整備。

そして一斉にブ~ンと車が校門を出ます。

18日は、そのあとサッカーをする男子が二人がグランドに。

兄弟のような、よく見ると父と子でした。

ひと汗かいてから、花壇の方へ。

自分たちが育てているバケツ稲を案内したり、池のめだか(あれ?いやっ)めだかを観察中のビオトープや、玄関の花、交流で植えた花たちをぐるりと見られて。

中学1年生の卒業制作を窓越しに見られていたので、「どうぞ!」と声をかけると、挨拶ホールの掲示物なども、ふたりで会話しながら見て回られていました。

中原ホットニュースを並んで読み、「これはね、・・・」と父に説明したり、「これ○○さんが書いたと?すげえ!」と息子にたずねたり、「この卒業制作は、お父さんたちのばい。」と見上げたり。

「ありがとうございました!」とふたり並んで帰られました。

この日は「父の日」でした。

兄弟のような、よく見ると父と子でした。

ひと汗かいてから、花壇の方へ。

自分たちが育てているバケツ稲を案内したり、池のめだか(あれ?いやっ)めだかを観察中のビオトープや、玄関の花、交流で植えた花たちをぐるりと見られて。

中学1年生の卒業制作を窓越しに見られていたので、「どうぞ!」と声をかけると、挨拶ホールの掲示物なども、ふたりで会話しながら見て回られていました。

中原ホットニュースを並んで読み、「これはね、・・・」と父に説明したり、「これ○○さんが書いたと?すげえ!」と息子にたずねたり、「この卒業制作は、お父さんたちのばい。」と見上げたり。

「ありがとうございました!」とふたり並んで帰られました。

この日は「父の日」でした。

19日は食育の日

6月は食育月間。その中で19日は中原食育の日。

今月は各学級に、先生たちが入れかわっておじゃまして、一緒に食べました。

子どもたちは、もと担任の先生が、自分の学級に来て、一緒に食べるのも、楽しみにしていました。

いつもは検食なので、職員室で食べる校長先生も「クイズをいっぱい出されたぁ。」と、にっこりでのごちそうさまでした。

各教室で、おはしのにぎり方ワンポイント指導もありました。

ガミガミ言うのは、たのしみな食事が苦痛になるので、ほんのちょっとだけ。

おはし1本をえんぴつにぎりして、親指の位置をたしかめ、人差し指と中指で、箸を動かす練習をして、一口目だけ気をつけて食べました。

おうちでも、一口目だけ!されませんか?

今週の給食は地産地消ウィーク。

お汁にニラ、ビビンバにしいたけ、ゼンマイ、など南小国の食材がいっぱいでした。

今月は各学級に、先生たちが入れかわっておじゃまして、一緒に食べました。

子どもたちは、もと担任の先生が、自分の学級に来て、一緒に食べるのも、楽しみにしていました。

いつもは検食なので、職員室で食べる校長先生も「クイズをいっぱい出されたぁ。」と、にっこりでのごちそうさまでした。

各教室で、おはしのにぎり方ワンポイント指導もありました。

ガミガミ言うのは、たのしみな食事が苦痛になるので、ほんのちょっとだけ。

おはし1本をえんぴつにぎりして、親指の位置をたしかめ、人差し指と中指で、箸を動かす練習をして、一口目だけ気をつけて食べました。

おうちでも、一口目だけ!されませんか?

今週の給食は地産地消ウィーク。

お汁にニラ、ビビンバにしいたけ、ゼンマイ、など南小国の食材がいっぱいでした。

音楽集会

6月19日、業間に3.4年生が、全員で「子どものせかい」などを合唱。

そのあとに、リコーダー「歌はともだち」「うたのにじ」などを学年ごとに演奏しました。

3.4年生は複式ですから、練習は教室の半分でずつ。

始めは先生がついて。でも、先生がもうひとつの学年を教えているときは、学習リーダーを中心に練習していました。

もちろんリコーダーや鍵盤の指などを教えたり、覚えたりの練習もですが、「お互いに」や「じゃ、次はこうしよう!」とか学び合いの仕方も。

先日中学校との連絡会に行った先生が、授業の様子を見て、「グループでの話し合いの時、○○さんが仕切って進めていましたよ!」と教えてくれました。

知識や技能だけでなく、子ども同士、力を働かせあいながら・・・。日々の学習は、そんな勉強にもつながっているかもしれません。

3.4年生の発表が終わってから進行の子が「何か感想はありませんか?」と言うと「はい!」と、5.6年生全員が挙手。

きりりとした「はい!」の声や姿勢に、となりに座っていた1.2年生が「すげえ、みんなじゃん!」とびっくりしてお兄さんお姉さんの方に体を向けていました。

そのあとに、リコーダー「歌はともだち」「うたのにじ」などを学年ごとに演奏しました。

3.4年生は複式ですから、練習は教室の半分でずつ。

始めは先生がついて。でも、先生がもうひとつの学年を教えているときは、学習リーダーを中心に練習していました。

もちろんリコーダーや鍵盤の指などを教えたり、覚えたりの練習もですが、「お互いに」や「じゃ、次はこうしよう!」とか学び合いの仕方も。

先日中学校との連絡会に行った先生が、授業の様子を見て、「グループでの話し合いの時、○○さんが仕切って進めていましたよ!」と教えてくれました。

知識や技能だけでなく、子ども同士、力を働かせあいながら・・・。日々の学習は、そんな勉強にもつながっているかもしれません。

3.4年生の発表が終わってから進行の子が「何か感想はありませんか?」と言うと「はい!」と、5.6年生全員が挙手。

きりりとした「はい!」の声や姿勢に、となりに座っていた1.2年生が「すげえ、みんなじゃん!」とびっくりしてお兄さんお姉さんの方に体を向けていました。

ガードレールみがき

業間にみんなで集まり、担当の先生から今日の活動のお話がありました。

「校内でボランティア活動をしているけど、本当は、自分たちの学校だから、当たり前のことでもあります。今日は本当のボランティア活動。いつもお世話になっている中原地域のために。」

昨年度、学校前のガードレールをみがきました。

昨年度、学校前のガードレールをみがきました。

「またやろう!」と5.6年生から。始める前の準備も、今回は5.6年生がしました。

今年は、郵便局前のガードレールです。

「校内でボランティア活動をしているけど、本当は、自分たちの学校だから、当たり前のことでもあります。今日は本当のボランティア活動。いつもお世話になっている中原地域のために。」

昨年度、学校前のガードレールをみがきました。

昨年度、学校前のガードレールをみがきました。「またやろう!」と5.6年生から。始める前の準備も、今回は5.6年生がしました。

今年は、郵便局前のガードレールです。

手をふれば 手をふりかえす 新入児

この俳句をつくられたのは、中原の方です。

町の広報きよらにありました。

手をふりかえしているのは・・・中原の子どもですね。

ありがとうございます。

4年生は、消防の施設などを探しに、3年生は地図をつくるために、と探検に出かけています。

今週は1年生が、クラスのおともだちのおうちの近くまでを、探検に出かけました。

途中、農作業などをしている方や、通り道のおうちの方が出てきてくださったりして、たくさんの声かけをしてくださったようでした。

学校だけ!とか、家庭だけ!では、できないことも、協力し合って、両方で教えたり、ほめたり、注意したりすると、子どもはできることがふえたり、それを学校と家庭とが、いっしょに喜べたりします。

でもひとりよりふたり、ふたりより三人、三人よりも・・・

中原は、地域の方の、子どもを育てる下支えがあるところですね。

いつもいつも、あたたかく。ありがとうございます。

町の広報きよらにありました。

手をふりかえしているのは・・・中原の子どもですね。

ありがとうございます。

4年生は、消防の施設などを探しに、3年生は地図をつくるために、と探検に出かけています。

今週は1年生が、クラスのおともだちのおうちの近くまでを、探検に出かけました。

途中、農作業などをしている方や、通り道のおうちの方が出てきてくださったりして、たくさんの声かけをしてくださったようでした。

学校だけ!とか、家庭だけ!では、できないことも、協力し合って、両方で教えたり、ほめたり、注意したりすると、子どもはできることがふえたり、それを学校と家庭とが、いっしょに喜べたりします。

でもひとりよりふたり、ふたりより三人、三人よりも・・・

中原は、地域の方の、子どもを育てる下支えがあるところですね。

いつもいつも、あたたかく。ありがとうございます。

あと25日!

何のカウントダウンかわかります?

校内童話発表会までです。

本選び、そして少しずつ覚え始めてきていますね。

水曜日の業間は読書でした。

いつもアクティブな3.4年生も、読書の時間は静かです。

5.6年生は、図書室で。だれもいないかのようにし~~~~~~~~~~んとした中で読んでいました。

1年生は、読書の最後に、それぞれが覚えているところまでの童話発表の練習もしていました。

6月15日(木)

掃除後「ぷくぷくタイム」の前に、図書の先生が「ことば」の本を紹介してくれました。

まずは早口言葉です。

「くま こま まわし めを まわす」

「あんぱん ぱくぱく ぱんだの ぱんや」

次に「これはのみのぴこ」の本を見せると、「あ、好きな本だ!」と声が上がりました。少し読んでくれたら、くすくす笑って、知っている子は、一緒に読んでいました。

童話発表の練習、おうちでもお世話になっていると思います。よろしくおつきあいください。

校内童話発表会までです。

本選び、そして少しずつ覚え始めてきていますね。

水曜日の業間は読書でした。

いつもアクティブな3.4年生も、読書の時間は静かです。

5.6年生は、図書室で。だれもいないかのようにし~~~~~~~~~~んとした中で読んでいました。

1年生は、読書の最後に、それぞれが覚えているところまでの童話発表の練習もしていました。

6月15日(木)

掃除後「ぷくぷくタイム」の前に、図書の先生が「ことば」の本を紹介してくれました。

まずは早口言葉です。

「くま こま まわし めを まわす」

「あんぱん ぱくぱく ぱんだの ぱんや」

次に「これはのみのぴこ」の本を見せると、「あ、好きな本だ!」と声が上がりました。少し読んでくれたら、くすくす笑って、知っている子は、一緒に読んでいました。

童話発表の練習、おうちでもお世話になっていると思います。よろしくおつきあいください。

学校訪問

6月14日(水)

「先生、それなに?」

「今日、○○先生はどこにいくんですか?」

首に名札をさげていたり、いつもとちがう装いの服のことをきていたり、子どもたちは??だったようです。

14日の5時間目、阿蘇教育事務所から4名の先生がおいでて、5時間目の授業参観をしてくださいました。

1年生「歯をたいせつにしよう」

2年生「ドレミであそぼ」

3年生「計算の仕方をくふうしよう」

4年生「四角形をしらべよう」

5年生「少数の割り算をしよう」

6年生「分数の割り算をしよう」

「先生、それなに?」

「今日、○○先生はどこにいくんですか?」

首に名札をさげていたり、いつもとちがう装いの服のことをきていたり、子どもたちは??だったようです。

14日の5時間目、阿蘇教育事務所から4名の先生がおいでて、5時間目の授業参観をしてくださいました。

1年生「歯をたいせつにしよう」

2年生「ドレミであそぼ」

3年生「計算の仕方をくふうしよう」

4年生「四角形をしらべよう」

5年生「少数の割り算をしよう」

6年生「分数の割り算をしよう」

3.4年生と5.6年生は複式です。

先日、初めて複式担任をされている先生が、本校の、複式担任経験の多い先生に、いろいろ教えてください!と来校されました。

その中で「複式の授業の準備は2倍じゃないんだよ。ふたつを、すりあわせて考えるから、3倍か、それ以上かかることもあるんだよ。」と話されていました。

事務所の先生方、お世話になりました。今後も、ご指導よろしくお願いします。

先日、初めて複式担任をされている先生が、本校の、複式担任経験の多い先生に、いろいろ教えてください!と来校されました。

その中で「複式の授業の準備は2倍じゃないんだよ。ふたつを、すりあわせて考えるから、3倍か、それ以上かかることもあるんだよ。」と話されていました。

事務所の先生方、お世話になりました。今後も、ご指導よろしくお願いします。

学校便りをアップしました。

学校便りNO.4をアップしました。

ご覧ください。

ご覧ください。

体力アップ大作戦

4月に実施した体力テストの結果が届きました。

体育主任を中心に分析をして、課題に向けて取り組むことを、郡市体育主任会議や実技研、研究校での経験などをもとに、職員で話し合いました。

「体育授業のウォーミングアップでは、全学年共通して、この運動をしましょう!」など。早速、昨日からの体育でも行われていました。

実施可能な項目は、秋にもう一度測定などもしてみましょう!とも。

体育主任を中心に分析をして、課題に向けて取り組むことを、郡市体育主任会議や実技研、研究校での経験などをもとに、職員で話し合いました。

「体育授業のウォーミングアップでは、全学年共通して、この運動をしましょう!」など。早速、昨日からの体育でも行われていました。

実施可能な項目は、秋にもう一度測定などもしてみましょう!とも。

ニュースでは、ゴルフの宮里藍さんが記者会見で、引退の理由を「モチベーションを維持するのが難しくなった」と話していました。

(プロはそれは、レベルはちがうでしょうが)何をするにもモチベーションは、大事だと思います。

だからこうして職員の話し合いで、課題を【共有】すること!も、モチベーション維持方法のひとつです。

(プロはそれは、レベルはちがうでしょうが)何をするにもモチベーションは、大事だと思います。

だからこうして職員の話し合いで、課題を【共有】すること!も、モチベーション維持方法のひとつです。

それと、環境からも、そのモチベーションを【共有】できることが、中原小にはあります。

例えば、先日のような除草作業。

日常も、歩くたびに草をひきながら・・・の職員もいます。

みんなで朝ボラ草取りも。今朝も、貝ほりのようにして、根っこから草をとりました。

それに、昨夕も、運動場を整備の車でくるくる回ってきれいにしていました。

砂場もふかふかに耕されています。

土日は、グランドゴルフの方が、終わってから、きれいにならしてくださっています。

きれいな運動場は、人が集い、自然とからだを動かします。

すぐに!体力アップ!と成果を求めて、とは別に、自然に運動場に出て遊び、体を動かして「たのしい」とか「心地よい」とか「ちょっとがんばったらできた!」「みんなとしたら楽しかった!」が、将来の運動の習慣化にもつながると思います。

例えば、先日のような除草作業。

日常も、歩くたびに草をひきながら・・・の職員もいます。

みんなで朝ボラ草取りも。今朝も、貝ほりのようにして、根っこから草をとりました。

それに、昨夕も、運動場を整備の車でくるくる回ってきれいにしていました。

砂場もふかふかに耕されています。

土日は、グランドゴルフの方が、終わってから、きれいにならしてくださっています。

きれいな運動場は、人が集い、自然とからだを動かします。

すぐに!体力アップ!と成果を求めて、とは別に、自然に運動場に出て遊び、体を動かして「たのしい」とか「心地よい」とか「ちょっとがんばったらできた!」「みんなとしたら楽しかった!」が、将来の運動の習慣化にもつながると思います。

そういえば、月曜日の朝、運動場の落とし物に、『リレーのバトン』がありました。

だれかな?日曜日に運動場を走ったのは・・・?

ボチボチ、コツコツ、でも、毎日少しずつ、体力アップできるといいな。

だれかな?日曜日に運動場を走ったのは・・・?

ボチボチ、コツコツ、でも、毎日少しずつ、体力アップできるといいな。

葉加瀬さ~~~ん その2

全校音楽 6月12日(月曜日)

学級やパートで練習をしてきた今年の全体合奏曲「情熱大陸」

今日の業間で、はじめてみんなで合わせました。

音楽室、一番前にパーカッションの低学年です。

学級やパートで練習をしてきた今年の全体合奏曲「情熱大陸」

今日の業間で、はじめてみんなで合わせました。

音楽室、一番前にパーカッションの低学年です。

「あれ?」

曲が始まったとたん、最前列の1年生が、みんなうしろを向いています。(写真)

曲が始まったとたん、最前列の1年生が、みんなうしろを向いています。(写真)

インパクトのあるイントロ、休み時間などに聞こえていたあのメロディー、これをしていたのは、いつもお世話をしてくれる、お兄さん、お姉さんたちだったのか!と思ったでしょうね。

2回合奏しましたが、間に、はじめてみんなで合わせた感想をたずねると、

「もっとまわりの音をよくきくようにしたい。」「もっと個人練習をがんばる」と。

最後に、音楽担当の先生が「楽しかった?」とたずねたら、たくさんの人が手をあげてくれていました。

朝ランも、そうじも、けいどろも、合奏も・・・31人でしています。

2回合奏しましたが、間に、はじめてみんなで合わせた感想をたずねると、

「もっとまわりの音をよくきくようにしたい。」「もっと個人練習をがんばる」と。

最後に、音楽担当の先生が「楽しかった?」とたずねたら、たくさんの人が手をあげてくれていました。

朝ランも、そうじも、けいどろも、合奏も・・・31人でしています。

元気にプール開き!

2日間延期になっていたプール開きがやっとありました。

子どもたちは朝から「今日はできますよね。」と待ちわびた様子でした。

体育委員会の誓いの言葉や校長先生のお話、体育主任からのプールのきまりのお話があり、さぁプールへ

軽い水慣れの後は、高学年が低学年の子をおんぶしてプールの中を回ってあげました。

「あんまり深いところにはいかんで。」とちょっぴりこわごわでしたが、終わった後は「楽しかった。」と満足気でした。

今年のプールが安全に楽しくできるよう、みんなで決まりを守っていきたいと思います。

子どもたちは朝から「今日はできますよね。」と待ちわびた様子でした。

体育委員会の誓いの言葉や校長先生のお話、体育主任からのプールのきまりのお話があり、さぁプールへ

軽い水慣れの後は、高学年が低学年の子をおんぶしてプールの中を回ってあげました。

「あんまり深いところにはいかんで。」とちょっぴりこわごわでしたが、終わった後は「楽しかった。」と満足気でした。

今年のプールが安全に楽しくできるよう、みんなで決まりを守っていきたいと思います。

福山さ~~~ん

生活集会では、先月の目標の反省と、今月の目標の発表がありました。

集会の前には、4つの学級で、時間を使って話し合いをしてきています。

目標を、毎日の生活の中、係活動や朝の会、帰りの会も利用して、日常化しているのが、反省の中から伝わりました。

こうした集会は、授業ではありません。教科書もありません。中原小学校「31人」がすすめています!

校長先生のお話は、その「31人」、一人ひとりが、自分の力を発揮すると、こんなにもなるよ!と算数で教えてくれました。6月4日日曜日の親子作業をしたときのことをだしながら。

その日校長先生は、後援会の方と、学校林まわりをされた話しもしてくれました。

集会の前には、4つの学級で、時間を使って話し合いをしてきています。

目標を、毎日の生活の中、係活動や朝の会、帰りの会も利用して、日常化しているのが、反省の中から伝わりました。

こうした集会は、授業ではありません。教科書もありません。中原小学校「31人」がすすめています!

校長先生のお話は、その「31人」、一人ひとりが、自分の力を発揮すると、こんなにもなるよ!と算数で教えてくれました。6月4日日曜日の親子作業をしたときのことをだしながら。

その日校長先生は、後援会の方と、学校林まわりをされた話しもしてくれました。

6月4日の親子作業の時間、中原小学校の後援会の方は、学校林の見回りと下草刈りをしてくださいました。

20年前に植樹したというサクラも立派に育っていたそうでした。学校林は、それはもう何十年も・・・。

校長先生のお話のあと、掃除の時間になりました。

掃除の時間は、今年の全校合唱曲である福山雅治サマの「生きてる生きてく」が流れています。

20年前に植樹したというサクラも立派に育っていたそうでした。学校林は、それはもう何十年も・・・。

校長先生のお話のあと、掃除の時間になりました。

掃除の時間は、今年の全校合唱曲である福山雅治サマの「生きてる生きてく」が流れています。

「生きてる生きてく」

・・・そうだ ぼくはぼくだけで 出来てるわけじゃない

100年1000年前の 遺伝子にほめてもらえるように 今を生きてる・・・

・・・そうだ ぼくはぼくだけで 出来てるわけじゃない

100年1000年前の 遺伝子にほめてもらえるように 今を生きてる・・・

中原小後援会の学校林。100年1000年前の方に「ありがとうございます。」ですね。

葉加瀬さ~~~~ん!

6月6日、朝ミーティングのお題は、「休み時間にしたいこと」でした。5.6年生は何人もが「合奏の練習です。」と言いました。

全校合奏の練習は、各学年で、音楽の時間を少しずつ使って練習しています。

音楽の時間だけでなく、休み時間も個人練習しているようで、あの!!Aメロが職員室へ聞こえてきます。

楽譜を配った頃は、編曲者の「あっ・・」とか「ん?・・」とか、小さな声がありましたが、最近は、情熱大陸にいる葉加瀬さんが、うすぼんやりと見えてきています。

今日はパートごとに練習をしてきた3.4年生(パーカッションと、鍵盤ハーモニカ①と②)も、最後まで通してできました。

全校合奏の練習は、各学年で、音楽の時間を少しずつ使って練習しています。

音楽の時間だけでなく、休み時間も個人練習しているようで、あの!!Aメロが職員室へ聞こえてきます。

楽譜を配った頃は、編曲者の「あっ・・」とか「ん?・・」とか、小さな声がありましたが、最近は、情熱大陸にいる葉加瀬さんが、うすぼんやりと見えてきています。

今日はパートごとに練習をしてきた3.4年生(パーカッションと、鍵盤ハーモニカ①と②)も、最後まで通してできました。

ふれあい日曜学校 その2

ふれあい活動で、5.6年生は、親子で「いきなり団子」を作っていましたが、グランドから歓声が聞こえるたびに、3.4年生のTボールに目が行っていました。

その歓声の先には・・・・保護者の方や中学生のバッティングや4点ゲットの俊足!!サンサン太陽のもとで熱い対戦が行われました。

「いきなり団子」作りは、町の食生活改善推進委員さん(5名)に教えていただきました。

作った団子を食べ、最後に6年生が「おいしかったです。今まで、いきなり団子を、見たことも、食べたこともあったけど、作ったのは初めてでした。また作りたいです。」と感想を言ってくれました。

作った団子を食べ、最後に6年生が「おいしかったです。今まで、いきなり団子を、見たことも、食べたこともあったけど、作ったのは初めてでした。また作りたいです。」と感想を言ってくれました。

ふれあい活動の後、学校の清掃作業。10年前に生まれた言葉らしい「猛暑日」を、勝手に使いたくなるような暑さでしたね。

草取り、花植え、草刈り。みなさん、本当にお疲れ様でした。へんな草がはえてきていたグランドも、プールシーズンを前に、ムシの発生を心配する、うっそうとしていた校舎裏も、きれいにしていただきました。ありがとうございました。

日曜日の行事で、保護者の方は、休日なしで始まった週だと思います。どうぞ今週も1週間がんばってください。

草取り、花植え、草刈り。みなさん、本当にお疲れ様でした。へんな草がはえてきていたグランドも、プールシーズンを前に、ムシの発生を心配する、うっそうとしていた校舎裏も、きれいにしていただきました。ありがとうございました。

日曜日の行事で、保護者の方は、休日なしで始まった週だと思います。どうぞ今週も1週間がんばってください。

ふれあい日曜学校 その1

6月4日(日曜日)

日曜日の登校は、大事に持ってきたお弁当の内容予告や、作ってくれた人の様子のこと、日曜日にある早朝のアニメのことなど、ウイークデーと話題が少し違って、それはまた新鮮でした。

日曜日の登校は、大事に持ってきたお弁当の内容予告や、作ってくれた人の様子のこと、日曜日にある早朝のアニメのことなど、ウイークデーと話題が少し違って、それはまた新鮮でした。

午前中は3時間授業

1年生 こくごの時間

「まつむし」「みのむし」 がでてきていますが、子どもは「知らなぁい」と。

そんなときは、・・・・『実物投影機』

耳から入る音を、より正確に届けるために、写真やイラスト、本物など、視覚的なものとセットで知らせ、ひとつひとつ、その時!イメージが持てるように、担任の先生は、授業中、常にセッティングしています。

「ことば絵辞典」や「図鑑」もいつも横にあり、それを写して、「これ!」と指をさして教えているのです。

「読むだけでは、ただの文字。しゃべるだけでは、ただの音。」(谷川俊太郎さん)

1年生では、今大切な、教科書の学習はもちろん、見えないすそのも意識して、育んでいます。

1年生 こくごの時間

「まつむし」「みのむし」 がでてきていますが、子どもは「知らなぁい」と。

そんなときは、・・・・『実物投影機』

耳から入る音を、より正確に届けるために、写真やイラスト、本物など、視覚的なものとセットで知らせ、ひとつひとつ、その時!イメージが持てるように、担任の先生は、授業中、常にセッティングしています。

「ことば絵辞典」や「図鑑」もいつも横にあり、それを写して、「これ!」と指をさして教えているのです。

「読むだけでは、ただの文字。しゃべるだけでは、ただの音。」(谷川俊太郎さん)

1年生では、今大切な、教科書の学習はもちろん、見えないすそのも意識して、育んでいます。

2年生

いろんな種類の野菜を植えている2年生が、毎日の日課、畑の観察と水やりに行き、はじめての収穫をしました。

「サニーレタス」です。

お弁当の時に、ドレッシングをかけて、みんなにすこしずつ配ってくれました。次が楽しみです!!

いろんな種類の野菜を植えている2年生が、毎日の日課、畑の観察と水やりに行き、はじめての収穫をしました。

「サニーレタス」です。

お弁当の時に、ドレッシングをかけて、みんなにすこしずつ配ってくれました。次が楽しみです!!

1.2年生のふれあい活動は、キックベースボールでした。

「楽しかった?」と終わった後にたずねると、何人もが、「おもしろかった!」と答えてくれました。(あれっ?)

「楽しかった?」と終わった後にたずねると、何人もが、「おもしろかった!」と答えてくれました。(あれっ?)

ふりかえり その2

中・高学年の理科・社会の教室「学習ルーム」

廊下つきあたりの、はにわ横にある、学習ルーム。

実験中のものや、観察中のもの、つくっている途中のものがあるので、毎日、楽しく忙しい教室です。

教室の窓際下には、個人の「ふりかえりノート」がぶらぶらしています。

自分や班の、うまくいったことやよかったこと、困ったことや、なおしたほうがよいことを書きだして、次に活かすために、と使われています。

先生の赤ペンがあたたかく、思っていることを吐き出しやすいようで、お互い、話しかけているようなノートです。

廊下つきあたりの、はにわ横にある、学習ルーム。

実験中のものや、観察中のもの、つくっている途中のものがあるので、毎日、楽しく忙しい教室です。

教室の窓際下には、個人の「ふりかえりノート」がぶらぶらしています。

自分や班の、うまくいったことやよかったこと、困ったことや、なおしたほうがよいことを書きだして、次に活かすために、と使われています。

先生の赤ペンがあたたかく、思っていることを吐き出しやすいようで、お互い、話しかけているようなノートです。

ふりかえり その1

6月1日(木)3時間目 5.6年生教室。

「5.6年生は、リーダーシップははっきできているか、できていないか」

二つの意見、両者向かい合って、座っています。

まず、それぞれから「はじめの主張」というのがありました。

4月5月の行事や、毎日のことなど、いろんなシーンで、リーダーシップをとれているシーン、出来なかったことがあったシーンを具体的に出し合いながら。

次に質問、そして意見へと。

「5.6年生は、リーダーシップははっきできているか、できていないか」

二つの意見、両者向かい合って、座っています。

まず、それぞれから「はじめの主張」というのがありました。

4月5月の行事や、毎日のことなど、いろんなシーンで、リーダーシップをとれているシーン、出来なかったことがあったシーンを具体的に出し合いながら。

次に質問、そして意見へと。

いや~、それはそれは、盛り上がりました。

討論会後の休み時間、「討論は「けんか」じゃないから、終わってから文句を言ったりしたら、それは・・・」と、担任の先生からのひとこと注意を付け加えられたほど、「質問はありませんか?」や「意見はありませんか?」のあと、(アキラ100%のような素早い動きで、挙手をするほど、熱く真剣な討論会でした。

討論会後の休み時間、「討論は「けんか」じゃないから、終わってから文句を言ったりしたら、それは・・・」と、担任の先生からのひとこと注意を付け加えられたほど、「質問はありませんか?」や「意見はありませんか?」のあと、(アキラ100%のような素早い動きで、挙手をするほど、熱く真剣な討論会でした。

最後に、担任から、「何のために行われている討論なのか」(①自分たちのいいところを見つける ②話し合いの仕方を学ぶ)と、4月の学級目標を決めるときに、子どもらが出した、「なりたい自分や学級についての意見を書き出したの広用紙」を掲示し、このクラスはどこに向かっているのか、を確認して、終わりました.

学校便りNo.3をアップしました。

学校便りNo.3をアップしました。

ご覧ください。

ご覧ください。

花の交流

5月30日

第21回目になりました。

小国支援学校との花の交流です。

今日まで両校から先生お一人ずつが、何度か直接会ったり、電話をしたりして、交流の内容の企画と準備をしてきました。

お花は、苗の買い物と、植えるまで水やりも職員室の先生がしてくださっていて。

先週、プランターをきれいにして、みんなで、1班に5つずつ、新しい土を準備しておきました。

今週月曜日、班の交流の時に何をするかを話し合い、練習をしました。

そして当日、ギラギラ太陽のもと、小国支援学校のみなさんが到着!

お迎えの会→花植え→運動場で遊び→体育館で遊び→終わりの会→見送り

でした。

暑かったので、日陰にプランターを運んでから、苗を植え、また元に戻したり、と移動がありました。

力持ちさんが、ひとりでがんばってかかえていこうとする子もいましたが、「ひとりでできることを、ふたりでするのも素晴らしいんだよ。」と、ひとりの先生のつぶやきをきいて、「せーの!」と運ぶ班もありました。

体育館での風船バレーの時、ルールが、やりながらどんどん変わりました。

腹をたてるかな?と思ったら「それもありやろ。」と、つぶやいて、うまいとこやっていたり。また、まわりを見て、風船に触っていない人にもまわるように、工夫やこえかけをしたりと、ナイスチームワークでたのしみました。

中原小学校の交流担当の先生は、中原出身。この花の交流を、子どもの時に経験していますが、実際にみんなを動かしていくのは初めてのイベントでした。

終了後、職員室で「進行やらていねいでわかりやすかったですね。」「初心を思い出しました。」「あんなふうにがんばらなんですね。」と話題になっていました。

両校の担当の先生、大変お世話になりました。

小国支援学校の皆さま、これからもよろしくお願いします。

第21回目になりました。

小国支援学校との花の交流です。

今日まで両校から先生お一人ずつが、何度か直接会ったり、電話をしたりして、交流の内容の企画と準備をしてきました。

お花は、苗の買い物と、植えるまで水やりも職員室の先生がしてくださっていて。

先週、プランターをきれいにして、みんなで、1班に5つずつ、新しい土を準備しておきました。

今週月曜日、班の交流の時に何をするかを話し合い、練習をしました。

そして当日、ギラギラ太陽のもと、小国支援学校のみなさんが到着!

お迎えの会→花植え→運動場で遊び→体育館で遊び→終わりの会→見送り

でした。

暑かったので、日陰にプランターを運んでから、苗を植え、また元に戻したり、と移動がありました。

力持ちさんが、ひとりでがんばってかかえていこうとする子もいましたが、「ひとりでできることを、ふたりでするのも素晴らしいんだよ。」と、ひとりの先生のつぶやきをきいて、「せーの!」と運ぶ班もありました。

体育館での風船バレーの時、ルールが、やりながらどんどん変わりました。

腹をたてるかな?と思ったら「それもありやろ。」と、つぶやいて、うまいとこやっていたり。また、まわりを見て、風船に触っていない人にもまわるように、工夫やこえかけをしたりと、ナイスチームワークでたのしみました。

中原小学校の交流担当の先生は、中原出身。この花の交流を、子どもの時に経験していますが、実際にみんなを動かしていくのは初めてのイベントでした。

終了後、職員室で「進行やらていねいでわかりやすかったですね。」「初心を思い出しました。」「あんなふうにがんばらなんですね。」と話題になっていました。

両校の担当の先生、大変お世話になりました。

小国支援学校の皆さま、これからもよろしくお願いします。

ごみゼロの日

5月30日 ごみゼロの日です。

(私事ですが)息子が通った高校の、三年間担任してくださった方(ギターが上手で、授業でも、英語で歌ってくれていました。)がよく「学校で最も大切なイベントは掃除です。」と言われていました。

中原小学校は、この4月から、長い廊下もモップをできるだけ使わず・・・となり、今はぞうきんがけをしていて、すっかり定着しています。

やっぱり、廊下をはしからはしまでぞうきんがけすると、大人は息が切れて、立ちくらみがして、2~3日後から3日くらい筋肉痛になります。

やっぱり、廊下をはしからはしまでぞうきんがけすると、大人は息が切れて、立ちくらみがして、2~3日後から3日くらい筋肉痛になります。

子どもたちは、別に今日が特別な日でもなく、いつも通り、そうじをがんばってくれていました。

教室も、廊下も、洗面所も、トイレも、階段も・・・班で協力して、とてもきれいにしてくれているのですが、なかなかお礼が言えないので、ここで。

「いつもきれいに、ありがとう。(・・・よく足がこわらんねぇ。)」

給食後のお昼休みに、掃除の前に・・・と、教室や廊下をきれいに掃いてくれている先生方にも・・・「いつも、ありがとうございます。」

(私事ですが)息子が通った高校の、三年間担任してくださった方(ギターが上手で、授業でも、英語で歌ってくれていました。)がよく「学校で最も大切なイベントは掃除です。」と言われていました。

中原小学校は、この4月から、長い廊下もモップをできるだけ使わず・・・となり、今はぞうきんがけをしていて、すっかり定着しています。

やっぱり、廊下をはしからはしまでぞうきんがけすると、大人は息が切れて、立ちくらみがして、2~3日後から3日くらい筋肉痛になります。

やっぱり、廊下をはしからはしまでぞうきんがけすると、大人は息が切れて、立ちくらみがして、2~3日後から3日くらい筋肉痛になります。子どもたちは、別に今日が特別な日でもなく、いつも通り、そうじをがんばってくれていました。

教室も、廊下も、洗面所も、トイレも、階段も・・・班で協力して、とてもきれいにしてくれているのですが、なかなかお礼が言えないので、ここで。

「いつもきれいに、ありがとう。(・・・よく足がこわらんねぇ。)」

給食後のお昼休みに、掃除の前に・・・と、教室や廊下をきれいに掃いてくれている先生方にも・・・「いつも、ありがとうございます。」

親も子も、だいすきだったその担任の先生は、現役中病気でお亡くなりになり、もう3年になります。

「勉強以外は100点満点!」と、いつも息子をほめてくれていました。

先生を!

5月29日(月曜日)5時間目 3.4年生の時間割には「誕生日会」とありました。

「あれ?3.4年生は、5月の誕生日の人はいないんだけどな・・・」と思っていたら、なんと子どもたち(誕生日会社)が企画して、4.5月生まれの、担任の先生方の誕生祝いをしたのでした!

お休みの日に集まって作ったという、プレゼントを渡して、みんなで写真を撮って、体育館でレクレーションをしたりしていました。

English Friday

今週は、まず5時間目に、ALTが1.2年生と。(職員室に迎えに来るとことから、授業は始まっています。)

教室では、あいさつ、日直さんの声かけ(Stand up!)、お天気やご機嫌いかが?など、ひととおりのやりとりの練習をしました。

「次からは、これをしてから始めるからね!」と。

その後、(先週3,4年生も見せてもらった)先生の自己紹介のDVDを見ました。

6時間目は、5.6年教室。打ち合わせはほんのちょっとの時間でも、意気ぴったりのALTお二人と、今回はワークの時にベッキーも加わって。

Can~(~できる)の学習をしました。

外国語の時間、教室内では、できるだけ日本語を使わない雰囲気になっています。(そんな時、自分は黙ってしまいがちですが・・・)子どもは、ペラペラとよくしゃべります。それ、大事かも!(と授業を見ながら思いました。)

ちなみに金曜日の朝ミーティングのお題は「好きな色」でした。1年生もみんな[I like ○○○ .] で答えていました。

ひとりの先生は[I like all color.But most like color is・・・] と。

できましたよ その5

1年生はひらがなを書けるようになり、ノートづかいもじょうずに。

今は、「どうしてかというと・・・」という理由を説明したり、「~~~です。」の文と「~~でしょう。」のように、文末のちがいで、説明文と問題文のちがいに気付いたりの勉強をしています。

2年生の教室には、観察しているたんぽぽや、とうもろこしなどの写真をとり、観察のポイントにあわせて、気づきを書いています。

お天気が続くので、毎日、ベランダや畑に水やりに行くのが日課です。

(次にまた、『トマト』を植えるそうですよ!!)

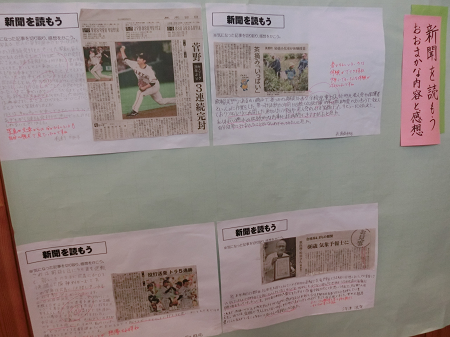

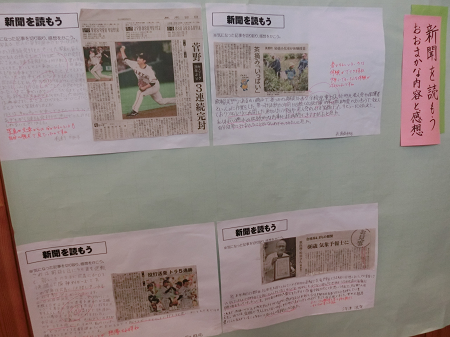

5、6年生は、新聞の切り抜きと、自分なりにおおまかな内容と感想を紹介文にして、階段に。

6年生は、修学旅行新聞ができあがり、教室の廊下に。

6年生は、修学旅行新聞ができあがり、教室の廊下に。

学習内容は学年の発達段階に合わせた、カリキュラムがあります。(あ、教育計画の締め切りが・・・・・・・・)

低学年で学んだことを、こつこつ積みかさねたり、磨きをかけたりして、レベルや質の高いものができるようになることを目指しています。

6月4日、ふれあい授業参観の時に、1階教室、廊下、そして2階に階段を上がりながら、ご覧ください。

低学年で学んだことを、こつこつ積みかさねたり、磨きをかけたりして、レベルや質の高いものができるようになることを目指しています。

6月4日、ふれあい授業参観の時に、1階教室、廊下、そして2階に階段を上がりながら、ご覧ください。