学校生活

「芸術はからい!」

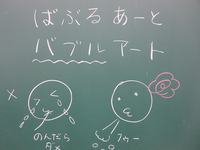

バブルアート

かがやき合同図工の時間です。

事前指導に身を乗り出してお話しを聴くふたり。

まずはシャボン玉で練習をしてから、こんどは画用紙に向かいました。

「芸術は?」とたずねると、「(芸術は)からい!」と答えてくれました・・・・(んっ?)

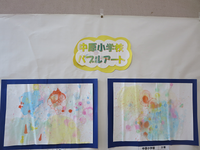

作品は、「すぎのこまつり」に展示してありました。

くれぱすさんから、「すぎのこまつり」に参加した子は、ステージ(『バスマップ』や『ヤバイTシャツ屋さん演奏』など)をみて、のりのりで手をたたいていました。

ひかるえんがわ

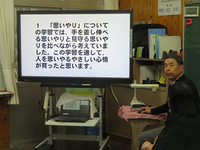

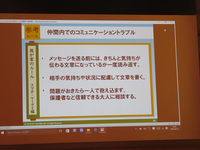

10月18日 1年生道徳の研究授業がありました。

1年生がひとりずつ前に立って、発表するところでは、入学してこれまでの、頑張ってできるようになったことや、積み重ねていること 真っ最中のこともうかびました。

授業者は、南小国とおつながりのある北里柴三郎さんが、次のお札になる時の人であることもありますが、もともと北里の記念館などもお気に入りで、よく足を運んでいるそうです。

研究会では、授業と指導案との違いからその変更の意図、板書の色分けなどの意味、中心発問、すごい説得力だった授業者の習字のこと などについて質問が出されていました。

最後のまとめの板書のことを、前年度の学校訪問で指導主事の先生からアドバイスいただいた話(先生が引っ張っていくのではなく・・・)や、内容の受け取りについて、北里小学校出身の先生が子どもの時に、柴三郎さんの墓そうじ前に授業を受けた経験など、たくさん話し合われました。

研究会には授業のときから参観してくださっていた教育委員会の先生も参加して、「研究会があついなと思った。」と感想をはじめに言われてから、道徳科の特質を生かした学習指導の展開についていろいろ教えてくださいました。

自己をみつめる教材、道徳科の指導案、板書で多面的多角的に・・・見えないもの(自分の考えが全体の中のどこにあるのか、自分と他の人との違いは?)などを、見えるように可視化する工夫の技。

それから、少人数なのでこんな方法も!と動作化、役割演技などを紹介くださいました。

・・・・そういえば・・・前に、ばあちゃん役で道徳の授業に参加したことがあるな・・・

最後は評価について、他の教科や特活とのちがい、ねらいに向けさせるのではない『特別な教科』だからこそ!のことなど、クイズでお話ししてもらって終わりました。

(ありがとうございました。)

5年生合同学習

10月17日 木曜日

5年生合同学習で、「南小国町の農業について」と「認知症サポート養成講座」がありました。

JAの方からの農業のお話では、稲作の歴史(9000年前から、インドと中国で始まったこと)、日本では一番に九州に伝わったこと、昔は田んぼに直接種をまいていたこと、おこめの種類は900種類あること、日本の気候がお米造りに適していること、今農業をしている人は高齢化してきていること、南小国町は高冷地で、平地で野菜がとれないときにとれることなどを教えてもらっていました。

1.2年生が稲刈りをしたお米を炊きました。玄米と白米の両方を全学年でたべました。

認知症サポート養成講座から戻ってきて、感想を書きました。

「認知症は物忘れではないことがわかりました。」

「認知症はだれでもなることと初めて知った。認知症の人への接し方をもっと知りたいと思った。」

「認知症と言葉は知っていたけど、症状は知らなかったので知れてよかった。」

そうです、正しく知ること大事です。

このような学習の機会に感謝しながら感想を読み進めると・・・。はっ!としました。

「接し方が違うだけで、進行をゆっくりすることができるということがわかりました。」

「まちがったことに、違う!と強く言ったら悪化が早まると聞いて、優しくしたいと思いました。」

「周りの人の接し方で、症状がかわると知って、優しく接したいです。」

「これからは認知症の人や、認知症でない人も、優しく接していきたいです。」

そうですよね。認知症サポート研修で子どもたちが教わることは、認知症のことだけではないのですね。

お世話になりました。ありがとうございました。

OMOIYARI

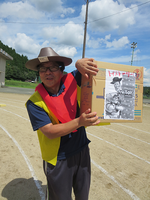

始業式 校長先生は出張のため、教頭先生からのお話は、前期終業式で校長先生が話された「のびていく」の続きでした。

前期に活動する中原小の子どもたちの写真が何枚もうつりました。

みんないい顔!

それから、みんなに見せてくれたのは、始業式の日の地元新聞 第1面

紅白ストライプのユニフォームが目をひくラグビー 日本が勝利の記事をさしていた教頭先生の指は、スライドして台風の記事に。

(教頭先生は前任校で大きな地震を経験し、昨年はじめに授業でお話をしてくれました。)

どんなふうに のびていくか、思いやりをもって一緒に と。

OMOIYARIのうた を聴かせてくれました。

♪もしも人々が 思いやりをなくしたら 地球は一秒で 消えてしまうね

だって僕たちは 思いやりに包まれて 生まれてきた 育てられた

水や空気が必要なように 誰もが一人で生きてはゆけない・・・・・

学年代表さんが「後期がんばりたいこと」を発表して、とってもいいスタートをきりました。

科学

10月16日

後期始業式

阿蘇郡市科学展の表彰がありました。

5.6年生全員「中原川ってどんな川」

道徳で、地球を守ろうと活動していた『愛華さんからのメッセージ』で、海がピンチになっていることを学習し、自分たちにできることはないか考えて、中原の川はどんな川か 総合で学校の横や上中原の川を探検し、水生生物を調べたのをまとめていました。

6月ごろでしたか、川にでかけて水質を調査したり、生物を探しているときは、(こちらからは泳いでいるようにしか見えなかったけど)中原の川で、『きれいな川にすむ生物』に分類されるさかなや虫をいくつも見つけていたんですね。

5年生 「ネギの生長を見てみよう」

研究のきっかけは、理科でインゲン豆を育てました。お母さんがネギを育てていたのを見て、自分もやってみたい!となり、夏休みに実験をして、その生長をまとめました。

自由研究をひとりでするのはけっこうたいへん。(苦手な者にとったらすごく・・・)

ですが、育て方の方法を統一し、実験しているその写真も多く、とてもわかりやすくまとめられていました。

5年生「もやしの(秘)大研究」

もやしが好きで、もやしのふくろの裏にある原材料に「緑豆」と書いてあったのを見て、他の豆でもできるのか?また、白以外のもやしもできるのか?調べたくなってやってみたそうです。

実験もすばらしいのですが、たくさん時間をかけて、みんなにうまく伝わるように工夫してまとめていました。

郡市特選に選ばれました。

17日のぷくぷくで、小学図書館ニュースの身近な生き物のお話をしてくれました。

研究!とかまえなくてもいい。身近な「なぜ?」「どうして?」を大事にねと。

のびていく

10月11日 前期の終業式 校長先生のお話は、まずノーベル賞のことでした。

校長先生「この電池、どんな電池がわかる?」

子 「すごい電池!」

「いい電池!」

校長先生「ま、そりゃそうだけどたい・・・どんなふうに!?」

と、楽しい掛け合いではじまり、4日の秋休みに前期をふりかえり、後期 『ノーベル賞』のように、人の役にたつよう のびていこう!というお話でした。

生徒指導の先生からは2つの「じ」について。

「事故防止」自転車乗りには特に気をつけて!

それからもう一つの「じ」は「事件」です。

阿蘇郡市内、町内でも声かけなどがあり、すでに保護者の方にもメールでお知らせをしています。

子どもたちには、先日教頭先生が、「道で声をかけられたらどうする?」

と『安全』のお話をしました。

子どもたちは「あいさつをする」や「道をたずねられたら親切に教える」と素直に答えていましたが、『距離』に気をつけることをアドバイスしていました。

秋です。

朝霧

朝ボラ(ぎんなんひろい)

秋読書のすすめ

秋休みです。

稲刈り

10月8日

1.2年生が稲刈り体験をしました。

2年目です。

まずは、安全に、そして上手に稲を刈ることができるように、説明をしていただきました。

2年生は2回目、とっても上手です。

1年生も、すぐにできるようになり、「ここ全部刈りたい!」とかも言っていました。

ひと息ついてから質問タイムです。

「この後、刈った稲はどうなるのですか?」や「この米粒の『から』はどうしてついているのですか?」

など次々に。

小さくてむきにくいけど、皮をむいてごらんといわれてむきました。

中からきれいなお米がでてきて、それをみんなお口に入れました。

ちょっとかたいけど噛んで食べてみながら、お話を聞きました。

2種類の稲を見せながら、稲の病気のこと、今刈ったお米を育てるときのこと、そして大切にまもられている種のことを教えてくれました。

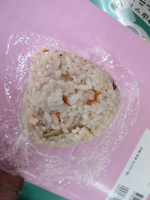

稲刈りのあと「給食が食べられなくなるといかんから、小さいのをひとつずつね!」とおにぎりをもらいました。

2年担任の先生が「この人は私の高校の同級生だよ。」

と、紹介すると、2年生たちは

「じゃ、おばちゃんも29歳ですか?」と・・・・・・・・。

おばちゃんはふつうの顔でおにぎりをくばりながら「そうよ。」と言っていました・・・・・・・・・。

前期が終わりました。

中原・南小国町にはいろんな分野でいろんな方が活躍しています。

それをきちんと教えてくれる大人の方がたくさんいます。

教えてくださる身近な大人の存在こそ、町が人を育てることだし、『知る姿勢』をもつことが小学生に大切なことだな~と。

毎日の授業、ACやどんぐりーずや放課後子ども教室などを含めての毎日のこと、それに合同学習、訪問、見学、体験などをとおして感じています。

中原のこどもたちのために、たくさんの大人の方 どうもありがとうございました!

後期もどうぞよろしくお願いします。

♪とんでゆけ~

中北部音楽会に向けて、宇宙戦艦ヤマトの合奏は、イスカンダルのすぐ手前まで来ています!

あと少しでたどり着きそうです!

ただ、合唱「ぼくのひこうき」は後半で二部にパートが分かれるのですけど。

どうしてでしょう、ひとつに聞こえます・・・。

「とんでゆけぇ ぼくのぉ~ ひこぉきぃ~」という最後のフレーズ 下のパートが低空飛行でとんでいけないのです。

つられないで音程が上がれるように!

音楽会まであとひとふんばり!!です。本番をお楽しみに!

その家の人が笑顔になるように

10月10日 2年生が 鞭馬工務店に見学に出かけました。

事前に2年生から、おたずねしたいことをまとめて、手紙で渡してありました。

おじいちゃんが、インタビューに答えてくれました。

Qいつから大工さんをしているのですか?

「おじいちゃんのお父さんも大工さんでした。ずっと見ていて大工をしたいから、中学を卒業して次の日から、大工さんになりました。」

Qなぜ?大工さんになったのですか?

「モノをつくるので一番かっこいいのは「大工さん」と思っています。

その家の人が笑顔になるように・・・と一生懸命 家をつくります。

そしてその家が今だけでなく、大工さんがいなくなっても、そこに住む家族が、ずっと喜んでもらえるように、そうなってほしいと思って大工さんになりました。」

他にも質問に答えてもらってから、実際に工場を見せてもらいました。

かたい、重い木が、くぎなしで組み合わさったり、曲がったり、キレイに仕上がったり、きれいな線をひいたりを見せてもらいました。

算数で習った直角もいっぱい使ってありました。

一緒に働いている方とご家族のみなさんに、とってもよくしていただきました。

ありがとうございました。

行き帰りは、秋を感じる俳句をつくりながら歩きました。

米すりをされているおじちゃんとおばちゃんたちに会ってさわらせてもらったり、畑仕事をされているかたに話しかけたり、牛の飼料を準備しているのを見たり・・・・行きも帰りもあっち寄りこっち寄りで、ギリギリ給食前に学校に戻りました。

スーパーマーケット見学

南小国町のお買い物アンケートが9月にありましたね。

校内でも3年生が、ふだんどこでお買い物をしますか?

それはなぜですか?とアンケートをとっていました。

10月10日 3年生合同学習で、フレインに見学に行きました。

お店に買い物は行くけど、入ったことのないお店の裏側を見せていただきました。

店長さんのお話をきかせてもらい、店員さんやお客さんに質問をしてきました。

売り場を、買い物の時とは違う視点で見たりもしました。

帰ってきてから「どうだった?」と3年生に聞いたら、

「さかなが、めっちゃ大きくて!!」とそんなはずはないくらい手を広げて教えてくれたり、

店長さんに「普段は何をしているんですか?」と質問をしたとか。

(ふふふっ まだ知らないことが多いのが子どもの特権です。店長さん、すみません!)

お世話になりました。

ちょうど今、5年生の社会で、食物の流通やTPPのこと黒板にありました。

子どもたちは野菜、米、肉など、食べる側だけでなく、つくる側のことを想像することができるので、意見がたくさんだされていました。

2年生の見学の帰り道には、南小国町のきよら号に会いました。

今日のフレイン見学は、前後の学習ともつながっています。

恵楓園訪問

10月8日 町内5年生の合同学習 恵楓園訪問がありました。

学校を出るときに、職員室の先生が必ずお見送りをしてくれます。

「いっぱいお話しを聴いて、いろいろよく見て、感じてきてください」

いつもは自治会長さんや、ボランティアガイドさんにお話をしていただいています。

今年は

いっぱいお話をしてくださった恵楓園での講師は、校長先生!です。

訪問に行く前にも、教室でハンセン病について学習していました。

県の里帰り事業のことがあってから、南小国町は毎年小・中学生・保護者・教職員が恵楓園訪問をして学習しています。

この訪問を、園のひとりの方は「園の門が開かれた思い」とつづられていました。

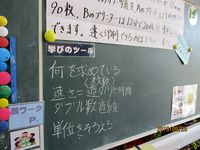

工夫

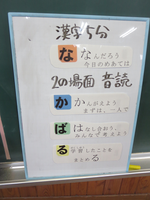

中原小の全教室の黒板には「な・か・ば・る学習」のカードが貼られていて、毎時間、全学年で使っています。

確かな学びのための『一斉指導の工夫』で、つかむ・ふかめる・いかす の流れを徹底しています。

授業のはじめに、新出漢字の練習です。

先生がする ではありません。

時間を設定して、ひとつずつの漢字を一人ずつが担当します。

四分割の点線入りホワイトボードに、書く→前に立って読み方・使い方の例などスキルを読み、みんなもそのあと言う→筆順を一緒に→漢字を書く その間に次の人が次の新出漢字を四分割の点線入りホワイトボードに・・・・・・とちょっぴり緊張感を持って新出漢字と出会う、この単元での新ルーティーンです。

あ、ルーティーン!(そうです。ラグビー 今夜試合です。)

5.6年生 体育でタグラグビー 盛り上がっていましたね!!

・・・あ、いまはこれじゃなかった・・・・・、

ラグビー 前回の日本の試合で、メンバー交代のとき実況の方が「マインドが変わりました!」と言っていましたが、授業のいろんな『工夫』は子どものマインドを変えるよう。

朝 ミーティングで、「今日楽しみなこと」と言うお題の時に「国語です」と。

漢字、九九など、段階を分けた新鮮なプリントが常に準備されていて、自学ノート(きよらっこ)に、貼り付けて、毎日できるように。

5.6年生のお手本(掲示)を見て、こんな自学の方法もあるんだ!と自分のやり方を探ったりです。

手作りの学習シートつづりに はなまるがいっぱいついた「ちいちゃんのかげおくり」が終わりました。

・・・平穏な日常を過ごす喜びを感じられる人をはぐくんでいくために・・・

English Friday

1・2年生

ALTとハロウィーンのかざりを作りました。

3・4年生

ALTとの授業を、英語アドバイザーさんが参観してくださいました。

5・6年生

ALTとの授業と、毎回高森との遠隔授業をしています。

10月25日には研究授業も予定されています。

金曜日はEnglish Fridayです。

金曜日の放送当番さんは朝から英語でアナウンスします。

最近は給食こんだても、英語が上手な先生が原稿を書いてくださり、英語で放送しています。

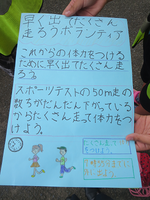

提案

5年生が国語で提案の勉強していました。

一斉下校前の『みなさんからの連絡』で5年生から提案の発表がありました。

中原小学校は体力テストの結果が、どんどん低下していることを子どもたちも知っています。

朝ランに出てくる時間を5分早くして走ろう!と。

翌朝、一番に外に飛び出してきていた子は13周走っていました。

本との出会い

その①

読み聞かせ(10月3日)

1.2年生

3.4.5.6年生

読み聞かせをしていただいたあとに、「感想はありませんか?」と進行がたずねます。

10月11日の前期終業式。前期のふりかえり発表の中に、「返事をしたり、読み聞かせのあとなどに、積極的に発表をする を目標にしていました。 毎回、手をあげることができました。」と言った子がいました。

意識していたんだね。

本との出会い その②

10月3日のぷくぷく時、本の紹介は「みつばち文庫(山田養蜂場様からの寄贈本)」でした。

たくさんいただいた本に、送り主さんからのメッセージがあるのを、読んでくれました。

「山田養蜂場さんが、全国の小学校に本を届けていることを知り、応募したところ当選しました。

一冊でも多くの本と出会い、たくさんのことを学び、大きな心の持ち主になってくださいね。

みつばちからの届け物 無記名希望」

「皆さんによい本をたくさん読んでもらいたくて、みつばち文庫のプレゼントに応募したところ、当選しました。

おいしいごはんが体を育ててくれるように、よい本は心を育ててくれます。

どうぞたくさんの本を読んでください。」

無記名の方 そして山田養蜂場様 ありがとうございました。

学校訪問

10月2日に南小国町教育委員会さんが学校訪問をしてくださいました。

普段、校長先生や教頭先生が廊下から教室をのぞくと、チラリと眼を合わせてニヤニヤしたりする子どもたちですが、お客さまだからか少しおすましのようでした。

(いつもとちょいと違うのは先生たちの服装くらいで)普段通りの授業をみていただきました。

1年生 算数 たし算

2年生 道徳 おれたものさし

3.4年 学級活動 バランスのよい朝ごはんを考えよう

かがやき2組 自立活動 秋のことばをみつけよう

5.6年 算数 考える力をのばそう

かがやき1組 生活単元 前期あったことをふりかえろう

どうもありがとうございました。

なかよし運動会

世界陸上が、副交感神経がはたらく時間に長い距離を走るレースが行われていた日(9月29日)、小国ドームでは『なかよし運動会』がありました。

中原からもふたりが参加しました。

参加の前に、どんなことをするのか、一昨年度大会写真などを見て知り、目標をたて、担当の仕事確認、5.6年生が一緒にダンスの練習などをかがやき合同でしてから当日を迎えました。

応援に来てくれた友だちが参加する競技もありました。

人の数だけ大切にするものがある!

今年で53回目。瀬の本レストハウス様、ありがとうございます。

終わってから、ふりかえりのアルバムを作り、まとめの作文を書きました。

一斉下校の『みなさんからの連絡』のところで、「なかよし運動会 応援してくれてありがとうございました」と、ひとりでみんなに(サプライズの行動で)気持ちを伝えてくれました。(どうもありがとう)

5.6年合同学習

9月26日、南小国町の3つの小学校が集まっての、陸上記録会がありました。

授業で体育の時間や、お昼休みに自分たちで、リレーの練習などもしていました。

大会は午前中4時間を使ってだったので、戻ってきたときに「どうだった?」と結果を聞くより、急いで手を洗って給食を!の時間でした。

おなかすいたあ!といい顔で帰ってきました。

ゆっくりなって、職員室で午前中の様子を聞いたときに、

「閉会式終了後、さっとテントの下に、中原の子が椅子などの片付けに集まってきてくれた。」

と、引率の先生方が子どもとおんなじのいい顔で話してくれました。

9月27日は全校集会で鯉のぼりスケッチの表彰やボッチャ大会の参加者へのカード渡し、10月の目標発表が。

9月30日は1年生の音楽発表(♪キラキラ星のベル)がありました。

集会が終わるとすぐに5.6年生は、電気消しや窓しめ、椅子やテーブルなど使ったものの片付けをいつもしてくれます。これはもう毎回、そしてここ何年も続いています。

熊本の高校出身の選手がラグビーワールドカップで活躍しています。

高校時代の恩師のインタビューで、理想の自分になるため、目標実現のための行動計画をたて、生活面では「スリッパを並べる」とか「落ちているゴミを拾う」とか、当たり前のようなことがあげてありました。

そういえば・・・、

社会に出やすくなるための子育てで、「学力」・「体力」・「能力」はあまり変わらないとしたときに、ここがうまくいかないと仕事をやめることが多くなるという力に、「対人関係力」「困難に向かう力」「習慣実行力」の3つがあるそうです。

一昨年までは、阿蘇郡市陸上記録会が『あぴか』そして『一の宮小』で行われていましたが、なくなりました。この合同学習が他校と一緒に走る機会(学校では)唯一という子がほとんどになりました。

最後の阿蘇郡市陸上記録会で中原小が優勝した時(現中学2年生チーム)の優勝旗があります。

これって永久に中原小にもらっていていいのかな・・・。(秘密にしておこう・・)

ルール

その1 4年生合同学習

9月25日に合同学習で役場と滝美園に行きました。

役場の方から「不法投棄があって困っていること」など含めて、ゴミ捨てのルールを守ることを説明してもらいました。

滝美園でゴミ処理の施設見学をさせてもらい、実際のゴミ処理の分別とその流れなどがわかり、役場の方のお話とつながりました。

滝美園では、し尿処理施設も見学して、きれいになった水が川に流れている話も聞きました。

(担任の先生は、子どもの頃小国にお住まいで、その水が流れていっているところや、その手前の滝での水泳の経験があります。)

4年生は2名。

ひとりは(川や海で魚釣りをしたことがあるからかな?)川に流れていく水のこと。

もうひとりは、(昨年の係で、教室のごみ箱がいっぱいになったら、結んでダストボックスに黄色いごみ袋を運んでいたからかな?)ゴミ集めをしてくださる方のご苦労のこと ふたりともひとつずつ質問をしました。

ルール その2

9月26日の夜 きよらホールで南P連の講演会がありました。

NTTドコモの方は「こんなきれいなホールで、こんなこわいドラマを見ていただくのは申し訳ありませんが・・・」と言いながら子どもをトラブルから守るためのお話をわかりやすくしてくださいました。

講演のお礼をPTA会長さんが「スマホのことは自分たちも経験していないこと。家の中のルールを決めて。」と。

その通りなのです。

大人(保護者)も、自分たちが子ども時代にはなかったので、子どもと一緒に経験しているところです。対応できることとできないことがあるので、一緒に勉強しないといけないこともあります。

南P連全家庭共通実践5ヶ条

1 小学生は夜9時からは、電子機器は使わない。

2 小学生は夜9時からは、電子機器は保護者がいるところに置く

3 インターネットなどで知り合った人とは絶対に会わない

4 自分や友だちの個人情報をインターネットにのせない

5 友だちの悪口やうわさなどをインターネット上にのせない

熊本県教育委員会のスマホ利用5ヶ条

1 約束しよう!夜10時から朝6時までは使わない

2 設定しよう!フィルタリングは当たり前

3 尊重しよう!画面の向こうの相手のこと

4 判断しよう!知らせていいこと悪いこと

5 ( )

私たちの1ヶ条は、家族で決めてください。

学校便りをアップしました。

学校便りNo.34をアップしました。

No.33もアップし忘れていたのでアップしています。

なお印刷配布したプリントと番号がずれていますが、次号調整します。

ご覧ください。

ゆたかに

ラグビーワールドカップが始まる前に、前回大会で勝利の立役者になった五郎丸さんにインタビューをしている番組あり、ラグビーの魅力を「多様性を認めること」と話されていました。

解説などをきいていてもたしかに あったまいい方だなぁ~ だけでなく、ゆたかさを感じます。

9月25日の3時間目に、5.6年 算数の研究授業がありました。

大問を簡単に言うと、

5年生は「5分の2リットルと0.3リットルの牛乳をあわせて何リットル?ちがいは?」

6年生は「1時間で90枚と12分で20枚印刷するプリンター どっちが速い?」でした。

☆学びのツール

授業者は、『既習事項の整理をするもの』『かっこいい言葉を使いたかっただけ』とかなんとか言っていましたが、今年の研究仮説のひとつ UDの視点にたったもので、授業はじめで毎回使われていました。

これが解決の見通しをたたせるもので、特に今日の授業では6年生から、いろんな方向からでてきていて、解決へのヒントになっていました。

「自分も先生のクラスで勉強したかった。『な・か・ば・る・学習』自体が『UD』。それがしみついている。適用問題を黒板に書くところまで終わるので、分数にこだわっていた子も「あ、そうだ!」と気付いていた。見通しがもてて、最後までたどりつけるのがいいな と思った。自分も、安心できる授業がつくれるようになりたいです。」

(ひとりひとりの子どもの「わからない」に合わせて楽しい学習準備をするきれいな先生の感想)

「わが子が同じ学年で、ここを教えた時に、とりあえず割り算するだけ!になっていた。中原の子どもたちは、自分が何をしているのか、意図をちゃんともってやっているので、すごいと思った。」

(自分も6年生の子どもがいる先生の感想)

全学年に授業に入ることが多い先生は、授業後に職員室に戻りながら

「ちゃーんと説明しきったし、は?ちょっとちがうか?と思うこともまずは うんうん と聞いていた。こん子たち ええなぁ。たいしたもんだ。」

と言っていましたが、授業研究会でも、

「先生の授業の安定した力を見せていただいた。複式学級の組み方 算数として UDの考え方として すべてが素晴らしくできていました。」とまとめて言われました。

「さらに研究としてレベルアップのために言うなら」と続けられたのは、

「算数って(意外と)言葉が大事。丁寧におさえていくことが必要と思った。それに、まとめのところを、必ず先生がする!でないというのもある。この子たちは できはせんかな?と思った。」

の意見から、研究会は教師の『ことば』の話題になりました。

「テストによっては穴埋めもあるが「○○が××より△△まいおおい」とか、1年生のうちから、『何を』求めているのか大事」と、低学年の先生から積み重ねを意識してありました。

「先生があんまりしゃべらないのに、授業がすすめられるのがいいなと思った。」とも。(フッフッフッ・・・)

研究会の司会は、普段の授業で毎時間きれいな板書をする先生。

もう一つの仮説について「視覚化は明確になる。各学年で身につけていかないといけないスキルがある。」といいながら、上手にみんなの先生の意見を引き出します。

スキルの定着などに日々大活躍の、一緒に授業をする支援の先生と担任は、『わたり』のときや授業の前後に ちょっとずつ「こうしましょ!こうだったね!」と話されています。

今日は改めて支援の先生方から

「単元のはじめだけ自分が言ったが、次からは学習リーダーが「自分がやります」と前に出てきた。先生と子どもを見ながら、自分がどうかかわるとよいか 常に考える、難しい。」

「子どもが話し合うときは、自分は口をはさまない方がいいと思うし、せっかく居るからとおもうと・・。」

「支援が入ることはいいことでも、担任側からすると支援員をどう動かすか 考えが二重になるのではないか 、悩みが多いのではないだろうか。」

「『支援』の視点で見ていたが、自分はしゃべりすぎるので、適切の子どもに接していかないと、ああはならないなと責任を感じた」

などと考えていることを話してくださったり、

複式担任の先生から

「支援の先生がいないと滞ってしまうことがある。支援の先生がいてくれることで、手だすけをしてもらっている。間接の時に止まってしまい、無駄な時間をすごす、授業が成り立たなかったらどうかと考えると、支援の先生に 入ってもらえるのがいい。」

「支援の先生を活用するのも『UD』ではないか。」

「直接を自分がしながら間接の方をみて、心の中で支援の先生に「ありがとうございます」と思っている。」

などと(普段は忙しくてなかなかゆっくり話し合ったりする時間がないのですが)『ことば』で伝え合いました。

単式の担任の先生からは

「今日の授業で、特に間接の時を見て、支援の方法はいろいろあるなとわかりました。「はかせどんだったらどうかな?」など、支援の先生の何気ない一言は大きいんだな~と思った。」とも。

少人数のいいところもあるけど、やっぱりデメリットもあります。

意見の交換が限られるのですが、授業者は

「なかばる学習の、「ば」の場面で、個人の意見に流れないように、もう少し話し合わせるとよかった。多様な考えをだすことが6年生では、説明までできていたのがよかった。今後の学習にも役立ててくれるといい。」

と、あとの会で話していました。

校訓「ゆたかに かしこく たくましく」

かしこく はもちろんなのだけど ゆたかに がいっぱい伝わる1時間と、事後の授業研究会でした。

3時間目の研究授業が終わってから、教室に戻り4時間目の学習を進める前に

「今ね、5.6年生の授業を見てきたんだけどね・・・」

と先生が、あと半年後 3年生になったら複式学級で授業を受けることになる6人の2年生に、それぞれの学習リーダーさんがいて、先生がいない間も授業を進めてたり、意見を出し合って話し合っていた様子を、お話ししてくれていました。

この日の給食後、コンテナ室に食器を持ってきた子に「授業よかったね。給食 おいしかった?おなかいっぱいになった?」とたずねました。

「はい、ヒジキときくらげのふりかけがおいしかったです。おなかいっぱいになりました!10分の12くらい!!」と言っていました。

(えっ ここは 約分せんでもいいんか~い!)

遠隔授業

昨年、高森東学園の6年生と遠隔授業で作ったリーフレット

その(観光)のページに、子どもたちは熊野座神社のお祭りを入れていました。

きよらの郷の教育 のリーフレット表紙は中原楽です。

10月18日 午前中授業で熊の座神社祭礼があり、その中原楽がありました。

高森東学園との遠隔授業 今年は英語です。

先生は、英語の時間普段は担任がひとりで。

ALTがおいでたら、おふたりで英語の授業をしています。

今年はもうひとり。

高森東学園の先生と一緒に。

授業の初めに、高森東学園の先生と5年生と電子黒板であいさつをしてから、ウォーミングアップなどを一緒にして、毎回その時間の学習の目標に向かうデモンストレーションを電子黒板ごしに、二人の先生がして見せてくれます。

そして、「じゃまたあとで」

と言ってそれぞれの学校で本時の学習をします。

約束の時間がきたら、今度は一斉にではなく、タブレットでグループごとに個人で、レッスンしたことをやってみます。

終わりには「Nice talking to you!」と手をふって、次の番の人と交代をしていました。

9月24日は、いつものようにされている英語 遠隔の授業を、県外からの先生、教育委員会の方、本校の先生も参観しました。

初めて見られた先生が、「いつもが少人数なので、交流できると意識がたかまっていいね。」と授業をした先生と話していました。

栄養教諭がいてくれる!

毎日暑かったり、急に冷えたり。

季節が夏と秋 あっちに行ったりこっちにきたり。

19日は町教育委員会の先生が授業参観においでてくださいました。

かがやき1教室 書写の時も、「なつ」と「あき」がいったりきたりしていました。

20日 ふるさとくまさんデーの給食の献立は、秋メニューで人吉球磨の味 くりごはん つぼん汁 なすのごまだれ さんまのうめに 牛乳でした。

「きのうもうちはくりごはんでした。でも、おいしいから、毎日でもいいです!」

とか、

「きのう、くりひろいをしたから、ここにとげがささりました」

と話してくれました。

19日の給食には栄養教諭さんが、給食を食べる様子を見に来てくださいました。

献立は、切れ目の入った丸パン ぶりカツ ソースキャベツ ミネストローネ 牛乳です。

栄養教諭は、手洗いやエプロン付けの身支度のところから、コンテナ室に「給食をとりにきました いただきます」と言って入るところ、教室でつぎわけるところなども見られました。

1年生教室から順番に、食べている子どもたちの様子を見て、ぶりの説明や、感想をきいたりしながら、全教室を回ってくださいました。

栄養教諭「ぶりは出世魚と言って、成長とともに名前がかわります。

ちいさいときは何というか知っている人いる?」

子「こぶり?」

献立配膳表には、パンに向かってブリカツとソースキャベツが向いていて、「はさむ」とかいてあります。

栄養教諭に「おいしいです!」という子どもたちに「自分で作ったからだよ!」と言ってくださいました。

中には「マク○○○よりおいしいです!」なんて感想も・・・!!それにも「自分で作ったからだよ!」「南小国町の野菜をつかっているからだよ。」などと。

食育の日(19日)は、交換給食といって、担任の先生が他の教室で給食を食べます。

この日 5.6年教室。

いつもは「てつだってください」といって、パンにはさんだりするのを、担任の先生がしてあげることが多いです。

この日、担任の先生は他の教室へ。

「てつだってください」を言わずに、自分で途中までしていました。

あと少し・・・のところで、はみだしてこぼれそうになっていました。

まわりのみんなは上手にはさんで、かぶりついて食べています。

「てつだってください」を言うのかな?と思ったのは多分周りのみんな。

でも、自分でのせてはさんだので、思わず5.6年みんなからの拍手になりました。

栄養教諭さんもそれを見ていて「やったあ~~~!!!」と一緒によろこばれたので、(照れたのかしら・・・)ガブリッとかみついて食べていました。

「来てよかったです。この場面に一緒に居ることができて。」と言って帰られました。

(給食を作って、急いで駆けつけてくださって、まだ給食を食べられていなかったのですね。すみません。)

ありがとうございました。

毎日一緒に栄養教諭さんがいる学校が、ちょっぴりうらやましいです・・・・

来月(10月19日)もよろしくお願いします。

発表→インタビュー

3年生は国語で発表をした後に、『インタビュー』の学習に。

聞きたいことを書きだして、おたずねして、答えを聞いてメモをとる。

この学習が、社会の授業(見学)で、早速いかされていました。

19日 3年生のきゅうり作り、牛を育てていらっしゃる方のお家の見学に出かけたのです。

2年生の時の探検ではタクシーを使いましたが、今回は歩いて往復です。

探検バッジ(葉っぱ)をつけて歩きました。

3年生が見学でお世話になった方は、普段お会いしたときとは、あまり自分からはお話されない(自分があまりたくさん会話をしたことがなかったので)と思っていました。(すみません!)

こどもたちがインタビューしたことを、探検バッグのバインダーをつかって、たくさんメモして帰ってきているのを見て、こんなことまでお話ししてくれたんだね~!とビックリしました。

事前の、インタビューのスキル学習プラス、3年生の子どもたちの「あなたのお話からひとつでも多くのことを吸収したい」という姿勢が見えて、それが伝わって、大収穫の見学になったのだと思います。

お礼の手紙より

○ぼくはこの日をとっても楽しみにしていたので、わくわくしていました。もっと勉強するので教えてください。

○水やりのホースに、穴が開いていて、そうやって水をやるんだなあと思しました。山の水のプールみたいでした。

○牛の耳の番号には、そんな意味があると初めて知りました。牛がえさを元気いっぱい食べていて、かわいかったです。

○牛にえさのにおいをかがせてもらいました。そして牛にえさをあげました。

○きゅうりのえいようののこったところに、ほうれんそうをうえると教えてもらいました

○畑が広かったです。きゅうりが ぽりっとしておいしかったです。

どうもありがとうございました。

相手のことを 3年生 国語

学習内容は、学年でステップアップする階段のようになっているものがあります。

3年生の国語です。

2年生が発表の練習をしているのを、3年生の先生が見て、担任の先生と打ち合わせ。

3年生が2年生に発表をしました。

聞き手(2年生)が興味をもってくれて、聞きたくなるような働きかけ、その一番はテーマです。

それを、3年生から始まる『委員会活動』のことにして、自分の委員会の活動をノートに書き出したり、整理して、発表の練習をしていました。

テーマの他に、『相手に伝わるように』考えて、立つ位置や声の大きさ、目線、つながりの言葉などを気を付けながら、2年生に発表のお手本を見せてくれました。

1年生は、授業だけでなく、朝の会などでも発表を機会多くしています。

この日は、自分のうれしかったこと(赤ちゃんがうまれたこと)を発表して、おともだちからの質問に答えていました。

(みんなにお知らせしたいことを話す時の顔は、とってもいい顔です!!)

相手のことを 2年生 国語

2年生の国語です。

『自分の好きなこと』を、まとめて発表の練習をしています。

好きなことを書きだすとき がとっても楽しそうでした。

その楽しさが、発表を聞いてくれる人にも伝わるようにするために、発表原稿を先生と見直しをしたりして、それから一度撮影をして、自分の発表を見て、また練習(リハーサル)をしたりして、本番の発表会をしました。

先生はみんなに、「あなたたちがおとなになったらね、こんなふうにプレゼンしたりすることが多くなってね・・・」と激動する社会を生き抜く力を身につけることなどを、わかりやすくお話ししながら、年度末にはみんなでプレゼンの発表会をすることをお知らせしていました。

三連休

三連休に入る前の日の朝ミーティングお題は「3連休にたのしみなこと」でした。

ホテルにお泊まりにいくこと

まだわかりません

ボッチャ大会に参加すること

妹と遊ぶこと

友達の家に遊びに行くこと

牛の赤ちゃんにミルクをあげること

赤ちゃんがうまれるかもしれないこと

バーベキューをすること

一輪車の練習をすること

くれぱす にいくこと

楽の練習にいくこと

十五夜をもらいにまわること

などなど・・・発表してくれました。

陸上が好きな人は、連休中オリンピック マラソンに向けての、一発勝負の大会はたのしみだったでしょうね。

小国ドームでは 小国支援カップのボッチャ大会もありました。

2チーム参加して、リーグで3位と1位でした。

昨年参加して知っている子、なかよし交流会で会って、友達になった子に話しかけたりもしていました。

町内では、となりの りんどうヶ丘小学校の子どもたちも参加していました。

「練習を積んできました」と言われていました。

小国支援学校 高等部さんの物販もあっていましたよ。

金曜日、6年生の理科はちょうどお月様のところでした。

スイッチ

残暑お見舞い申し上げます。

朝夕は涼しくなりました。

登校中に拾ってくるのも、どんぐりやすすきになりました。

が、まだまだお昼の残暑はきびしかったですね。

夏休みからクーラーの工事をしていただいていましたので、教室にクーラーの機械は設置されています。

でも電気工事はまだ、現在してくださっているところ。

汗だくの子どもから。

「クーラーのスイッチはどこですか?」

とたずねられますが・・・まだなのよ・・・・。

(工事 暑い中ご苦労様です!!)

二階教室の支援の先生が、汗がポタポタ髪から落ちる子もいるから・・・と、運動会で婦人会の方からいただいたタオルを冷蔵庫で冷やして、全員に渡してくれた日もありました。

それってエコ(電気代を節約)ですよね!!

中原小学校の運動会の日には、地域の方がペットボトルキャップを、運動会に来る時に持ってきてくださるので、またいっぱいにたまりました。

ありがとうございます。予防接種ワクチン代になります。

すがすがしい運動会

子どもたちの教材や必要なものを購入したり。たくさんお力をいただいている中原後援会さん。

行事の時だけでなく、日常的にもなのです。

朝早く摘んで出荷をされるときに、「学校に飾んない!」と、ゆりとグラジオラスのお花を 今年もいただきました。

後援会のみなさんと運動会の夜の部でお話した時、ごあいさつで

「校歌の中に ♪実りゆたかに人結ぶ・・・とあるが、まさしく今日の運動会は、幼・保・小・中・高・・・・地域みんな 人と人が結ばれる、すがすがしい運動会でした」

と、言ってくださいました。

中原小の子どもは31名です。

中原小を卒業した中高生が参加する競技もひとつはあるのですが、それ以外に、小学生の競技のときに、準備や片付けを手伝ってくれたり、小学生や婦人会のダンスPTA種目にも一緒に参加して 盛り上げてくれたりしました。

閉会式の後、小学生は解団式で一人一人感想などを発表したり、団ごとや全体の写真を撮影したりします。

同時進行で職員と保護者の方とで、テントや放送器具、机イス、運動会で使ったものの片付けをしています。

中学生のみなさんが、重たいものを2階に運ぶのに力をかしてくれたり、テキパキ動いてくれて、最後は掃除までしてくれました。

小学生の時とはかわった「顔」「体型」「話し方」は、中学1.2年生はお兄さん お姉さんに、3年生は『おとな』に見えました。どうもありがとうございました。

中原の卒業生が、中原小のために活躍する姿を見て、教育長さんが前にお話ししてくださった時に、

「町づくりは人づくり」

「自分の町を 自分で豊かに」

「若い人が 外で活躍して 南小国町に役立つ人づくり」

と、メモを残していたのを思い出しました。

運動会で校長先生が泣きました。

応援

運動会前日の最終練習は、今年度 中原小においでた体育の先生から、全児童の前で「とても よくできているよ。」と言われて終わりました。

毎日 丁寧に計画を立て準備をする体育の先生を中心に、体育主任の経験や昨年度までの本校での経験をいかして、先を見て一緒にすすめる先生たちが、みんな協力してやってきました。

今年の中原小スタッフシャツは、日ごろ授業でSSTなどをするときも、その場でマイイラストをわかりやすく描いてすすめる かがやきの先生が描いてくれたオリジナルのデザイン。

モデルのイメージは、現中原のリーダー 4人の6年生と、中原のシンボル 銀杏です。

全員の案を集約してつくった 今年の運動会スローガン

「あきらめず 笑顔あふれる 絆のバトンを 新しい時代へ」

「絆」とは、「動物・他人を束縛し動けなくする」から転じて「人と人との強い結びつき」という意味だそうです。

熊本のテレビ番組に出演したり、新聞にも投稿されたりするスクールカウンセラーさんが、講演で「学校の行事は、家ではなかなかできない経験ができる、おうちで運動会はしないでしょ?」

と言いながら、運動会では『連帯感』や『達成感』を味わえること、『絆』って何かを考えたりできることを話されていました。心や体の糧になる、タフな体験ができることも。

練習前日、5,6年生が作ってくれたスローガンのポスターに、一人一人が手がたを押して完成しました。

きれいに手を洗ってから、給食を食べました。

9月5日の給食は南小国町の味 夏野菜たっぷりメニュー。

7種類の南小国町産の野菜が使ってありました。

7種類の野菜がわかるように、給食センターからポスターが送られてきていましたが、それは虹のようにカラフルです。

「さすが中原!」と思ったのは、給食中 各クラスにそのポスターの見せてまわると、

「先生、うちはこの7種類の野菜を全部作っています」と言う子が何人かいました。

「うちは、里芋もつくってますよ。今朝の味噌汁もおいしかったです。」と。

夕方、市原小学校の近くに 大きな虹が出たそうです。

南小国町 3つの小学校の運動会がうまくいくように!って、かかったのかもしれません。

6日の給食 スタミナカレーには『元気が出るお肉』(レバー)のペーストが入っていました。栄養教諭は市原小学校の先生です。

コメントに「お互いがんばりましょうね!」とエールが書いてありました。

この日はデザートにゼリーもついていました。アセロラのゼリーです。

練習直後の給食は、暑い中の練習を終えてだったので、冷たくてのどごしもよく、体に吸い込まれるように食べていました。

いつも、コンテナのところに食器を持ってきた子に、給食の感想を聞くのですが、

「アセロラゼリーがおいしかったです。昆虫ゼリーの味がしました!」

と教えてくれた子もいました。

(昆虫ゼリーを 食べたことがあるのかしら・・・?)

運動会当日、「がんばれ!」と声援をいただくことも。

それに、普段からの子どもたちへの声かけやあたたかい見守り、おいしいもの、栄養のあるものも、ありがたい応援だな・・・力が出るな・・・と。

ありがとうございました。

一枚上手

9月5日に『読み聞かせ』がありました。

ぼくのジイちゃん

1.2年生の本は、運動会の練習中にぴったりの『運動会』のお話。

運動会 徒競走やリレーをひかえる子どもたちにとって、『走るのが速くなるコツをジイちゃんに聞いたら』なんてくだりが出てきたら、もうみんなくいいるように見つめます。

「右足を前に出したら、次は左足を前に出す」

だそうです。

子どもたちは、大声で笑っていました。

ストーリーの主人公は走るのが少し苦手。

お父さんがリレーを走る予定だったのに、急用ができ ピンチヒッターのじいちゃんになって・・・でも!!!(この先は 超ビックリ!秘密にしておきますね!)

という、運動会、それと敬老の日を前にタイムリーな一冊でした。

3.4.5.6年の本は落語絵本 猫の皿でした。

旅人が立ち寄ったお店で、店主を言いくるめて名品のお皿を買おうとするけど、実は店主の方が旅人をだましていたという「おち」のある落語絵本でした。

読み方が粋でした。

3.4年生の中には、1度目では少しストーリーの意味がわからない子もいたようでした。

感想の発表の時に、1番目に手を挙げて発表した子が、この内容をわかりやすく説明してくれて、3.4年生を「ふむふむ」「あ、な~るほど」と言わせ、感想発表の最後に、店主の事を『一枚上手だった』と表現していました。

(さすが!この子は大きくなって、ニュースorスポーツ番組のキャスターになるんじゃないかな と、個人的にはいつも思っています。)

一緒に聞いていた先生が、「今日はこれ 国語の授業!」とにっこり言っていました。

予行練習

9月3日(火曜日)

運動会の予行練習がありました。

当日を楽しみにしていただきたいので、写真はひかえておきますね・・・・

でも、予告です!(ちょびっとだけ・・・)

あれ?どうしたのかしら・・・!

何か起きたの???

・・・どうしてかけよっているのかは、当日をおたのしみに!

予行練習の朝 その① 朝ミーティング

予行の日、朝の光を浴びて発表しているのは「今日がんばりたいこと」でした。

そこで言った言葉の通り、午前中とても暑い中でしたが、汗びっしょりになりながら、全員が本当によくがんばりました。

これまでひとつひとつの練習はしてきましたが、予行は係の仕事や、プログラムの次への移動や準備物なども考えながら。そして、シンプルに走る競技(徒競走やリレー)や、技巧走などは予行で初めてするものもあって、汗が出たのはからだからだけではなかったかも・・・です。

15日まで、くまもと 早ね・早おき いきいきウィークです。

今夜も夜更かしをしないでいつも通り早めに休んで、明日の朝ごはんを食べて、元気いっぱい登校してください。

予行練習の朝 その② 雲海

通勤中に見えたそうです。

あまりにきれいで、こんなふうに車をとめて写真を撮りたくなる日が、年に何回かあると言われていました。

運動会の練習

運動会の練習が始まりました。

8月27日 結団式では二人の紅白団長さんが

「ひとりひとりが一生懸命力を出しきって協力できる団にしたいです。」

「負けても最後まで全力でいつでも助け合える団にしたいです。」

と決意をみんなに言って、丸くなって全員が自分の目標を発表しました。

晴れなら運動場で入場行進の練習からですが、雨あめだったので、体育館で開会式の並びからとなりました。

ダンス練習

今年のダンスは・・・

こんなダンスをするんだよ と担当の先生がお話をして、動画で説明をするときに、どんな意気込み・気持ちでダンスに挑むか、どんな仕上がりにしたいかを、みんなで意見を出し合ってイメージを共有しました。

話し合いの協力をしてくれたり、毎回の練習のはじめに、気合い入れの声だしをしたり、たのしみながら仕上がってきています。

運動会練習最初の週、結局外で練習できたのは2日間でした。

その2日も、ずっと晴れではなく、降ったりやんだり・・・。

だから、晴れの間はグランドで、降りだしたらテントの中に駆け込んで、説明や個別の確認など、臨機応変に、でも予定通りにすすみました。

応援団練習は5.6年生が夏休みから準備を始めていました。

水泳の後などに寄って、応援歌をつくったり話し合っていたのです。

第2ステージになってからは、昼休みや放課後に練習しました。

30日金曜日の放課後の応援団練習が終わった時、草をとりながらずっと近くでみていた先生が「とてもよく頑張っていました。」と、演舞の時はもちろん、移動などでもひとりひとりがきびきびした動きをしていたことや、一生懸命の団長さんの、カサカサにかれた声などをほめて、終わりのあいさつをしていました。

『食育』

8月26日から給食がはじまりました。

ドライカレー 枝豆サラダ たまごスープ 牛乳でした。

給食コンテナ車が届いたころから「今日はカレーですよね!」とにおいに集まっていました。

「元気に過ごせるよう 栄養バランスを考えた給食を作っていきますよ。」の栄養教諭のコメント通り、色がきれいで、バランスがとれているのが目でもわかりました。

8月27日 ミルクパン 野菜メンチカツ 野菜スープ かぼちゃのゴマネーズあえ 牛乳

「野菜は英語で「ベジタブル」と言いますが、もともとは「元気づけるもの」という意味からついた名前です。」とコメントにあり、南小国産のたまねぎ きゅうり かぼちゃが入っていました。

8月28日 麦ごはん 鶏の香味炒め なめこ汁 地ぎゅうりのゆかりあえ 牛乳

給食当番の子が両手でなめこ汁の器を持って「おれ、これが好き、ママがつくってくれるもん」と言いながら配っていました。

地ぎゅうりは、なっているところを見たことがない子もいるだろうと、調理員さんが栽培しているところの写真も撮ってきてくれていました。

中原の子は地ぎゅうりをよく知っていて、「細いきゅうりよりこっちが好き」と、日常の食卓にも地ぎゅうりがある会話をしていました。

8月29日 てりやきバーガー 冷やしうどん ぶどう 牛乳

福岡県朝倉で作られたぶどうでした。

おととしの九州北部豪雨で被害にあった地域です。

ぶどうの受け取りを通して、28日の大雨でぶどうまで水につかりそうな農園もあったとお聞きしたそうでした。

8月30日 タコライス ゴーヤチャンプルー アーサー汁 牛乳

「沖縄は観光地として今や海外から多くの人が来る場所となっています。しかし、74年前には戦争により悲しい出来事があった地でもあります。今でも訓練の米軍機が、生活する市民の上や学校の上を毎日飛んでいる状況です。沖縄料理を通して、いろんな視点から沖縄に関心を持ってもらえたらと思います。」

スパイシーな味の付いたごはんに、レタスとトマトをのせて食べながら、栄養教諭からのコメント放送を聞きました。

放送しているのは給食保健委員の当番さんです。

実際に沖縄で感じてきたことが詰まっていたコメントを受け取った子は、ひとこと自分の感想を言うのところで、

「ぼくは、ゴーヤチャンプルーを食べながら、沖縄の事を考えます。」とゆっくり言ってくれました。

人間は同じことを繰り返すから、戦争にまつわる出来事を闇にほおむってはいけませんよね。

何らかの形で記録することが大人の責任と思っています

戦争を体験した方も高齢化しています。『当事者でない人間がどう語る』かって、影響が大きいですね。

朝ミーティング

8月29日の朝はようやく晴れだったので、第2ステージ最初の朝ミーティングができました。

お題は「今日の朝ごはん」でした。

婦人会の皆さんの朝ミーティングは♪サンバおてもやん を踊っていらっしゃいました。

8月30日 土曜日 早朝 中原婦人会の皆さんが、校庭の草取りをしてくださったのです。

グランド内にも細かい草がぼうぼうとはえてきていたのですが、とてもきれいになりました。

「もう婦人会には入っていない」という方も、学校の子どものことだから!と参加くださっている方がたくさんいらっしゃいました。

草をとりながら、あっちこっちから「あははははっ」という笑い声が聞こえていました。

お忙しい朝に、どうもありがとうございました。

来週の運動会で、ダンスの本番もよろしくお願いします。

JA阿蘇女性部の方からも、きれいに縫ったぞうきんをいただきました。

とても助かります。

校内研修

その① 寄贈

8月26日 月曜日放課後 校内研修の前に職員室に集まりました。

弘済会さんから、図書費とパソコンを寄贈いただきましたので、その授与式でした。

こうした寄贈以外に、無利子の奨学金や給付金、研究助成、文化活動の支援をされていることなどを説明くださり、「最終利益は子どもです」と言われていました。

ありがとうございました。

その②教育課程復講

熊本のすべての子供たちが、「学ぶ意味」を問いながら、「能動的に学び続ける力」を身に着けることを目指して!熊本の未来の創り手を育てる内容は、大きく変わり新しくなっていました。

これまでのカリキュラムなどの見直しをして、改善したり必要ないものは削除したりしなくてはならないときのようです。

ひとりの先生が3教科または4教科を、1教科30分ずつ行いましたので、終わる時は裏山から秋の虫の声が大きく聞こえてきました・・・・・。

その③

8月28日 水曜日

情報化推進事業における指導者養成講習会の復講でした。

オンライン研修などのお知らせのあと、児童のネット利用の実態と保護者連携から考える新たな情報モラルの提案 がありました。

ネット依存のところは、今すぐお家の方に知らせておきたいことがたくさんありました。

特別支援教育研究会夏季研修会の復講

タイトルは「通常の学級における 発達が気になる子への理解と支援」

担当の先生が10分にタイマーを合わせて、一枚の学習シートが配られましたので、これからの流れがわかりました。

な(なんだろう)一人一人にやりやすい方法を考えよう!

か(かんがえる)かけないにもいろいろある

ば(はなしあう 発展)LD/ADHDなどの心理的疑似体験

る(まとめる ふりかえる)失敗は当たり前 試行錯誤を重ね、子どもにあう支援の方法を見つけよう。

担当の先生が授業者で、他の先生は子ども つまり『授業』でした。

先生が表示した字を書くように指示されるのだけど、それができない・・を体験しました。

つまずいている子どもの困難さを考えた支援ができるようになるように、です。

できない で終わらず、自分なりにやりやすい方法でやってみて、できること。

できて、それをほめてもらってうれしい!のところまでの心理的疑似体験もしました。

その子に合った学習のスタイル(こういうやり方だと勉強しやすい)を身に着けることが大切であること、それを手伝い見守り、認める役割なのだということを、教えてもらいました。

先生の『準備』のおかげで、短時間で大収穫の研修でした。

タイマーが鳴っておわりました。

第2ステージ スタート

8月26日(月)

夏休み明け集会です。

第1ステージや夏休みの活躍にいただいた表彰のあと、校長先生が夏休みの思い出をお話してくれました。

子どもたちから「あ~っ!」と声が上がったのは、くまモンさんとのツーショット写真でした。

特別支援教育の全国大会があったそうです。

校長先生は、こういう場にステージでごあいさつをされる方。

ひとりひとりちがう成長のスピードや、性格、学習などに不安や悩みがある時に、相談できる方ともたくさんのおつながりがありますよ。

相談して情報を得ることで、その子に合った接し方や、学校・家族にできる工夫を見つけることができます。

お気軽にお声かけくださいね!

(あ!夏休み明け集会のことでした。)

校長先生のお話の後は、生徒指導の先生からです。

運動会の練習もはじまります。

「今日の朝は気持ちよく目覚めたかな?」とたずねたりしながら、夏休みモードの生活リズムを学校モードに変えていきましょう!とお話がありました。

あいさつものことも。

「学校でのあいさつはよくできていますが、地域のみなさんへのあいさつをもっとしていきましょう!」と。

歩きながら、すれちがう人へのあいさつは、1回1回タイミングなども違うので、むずかしくもありますね。

毎日の登下校などで、少しずつ上手になっていくのを、見守ってください。

朝、登校中に見つけたそうです。

SDGs

2030年・持続可能な未来のために!

中原はSDGsがだされるず~~~っと前からリサイクルに先駆けた活動をしています。

『自然の循環』がある中原の、資源回収はそのなかのひとつです。

保護者の方が子どもの頃も、夏休み最後の土曜日は当たり前にあっていました。

今年は8月24日の早朝でした。

はじめは大雨のため、大人だけでしましょう!と、テントをはって作業をしていましたが、ほとんどの子どもたちも参加してくれました。

小学校の子どもがいる家庭だけでなく、校区の皆さんが協力してくださいました。

緑のビンも集めました!

最近はあまり見なくなったジャイアントビンも!

業者さんの車にみんなで積んで、最後にPTA会長さんがみんなにお礼を言って終了!

きっとそのあと、夏休みの宿題の大詰めをしたことでしょう・・・・・・・・。

3年生のノートにこんなマークがありました。

くまもと 早ね・早おき いきいきウィーク

9月1日~15日は、くまもと 早ね・早おき いきいきウィークです。

子どもの心とからだの健康づくりについて考え、たくましく心豊かな熊本の子どもをはぐくむために、みんなで基本的生活習慣の育成をするための取組をします。

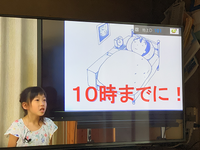

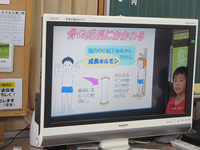

南小国町はこのウィークを前に、お知らせ番組をきよらケーブルテレビさんに撮影編集していただいて放送しています。

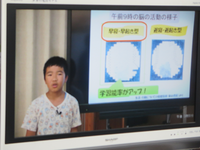

中原小学校の担当は『早ね・早おき 体内時計』

すでに8月15日から1週間 放送されました。

8月22日からは市原小学校の『朝ごはん 3つのスイッチ』

現在は南小国中の『メディアとのおつきあい』

そして9月5日からりんどうヶ丘小の『歯みがきポイント』が放送されます。

高校野球も終わりましたね。

南小国町の夏休み最後のビッグイベント 瀬の本高原マラソン大会も無事に終わりました。

ご参加のみなさん(町内 市原小学校の先生方!阿蘇郡市内の先生方!阿蘇教育事務所の先生方!も)いい汗をかかれていましたね。

運営や役員の方々も準備から今日まで、本当にお疲れ様でした。

夏休み最終日といえば、やっぱり磯野さんちとみなさんのお宅の宿題が終わっているか気にはなりますが、まぁとにかく、第2ステージは8月26日 スタート!です。

朝ごはんを食べて、笑顔で来てほしいです。

夏休みに保育園訪問をして給食をいただいた中に、ネギの愛情(♡)が入っていました。

ラジオ体操

ラジオ体操は、体操そのものの運動効果はもちろんのこと、休み中の子どもたちの朝のリズムをつくってくれるし、朝の光を受けることなどいいことがいっぱいなうえに、地域の方々とのかけがえのない時間にもなっていました。

地区の小学生が1軒の子は、ばあちゃんとお母さんが一緒にしてくれたり、お寺でしていた地区は、お寺に小学生はいませんが、場所とラジオを貸してくださっていました。

お寺の方が不在の時は、事前に保護者の方が連絡をとり、ラジオを準備してくださっていたり、小学生もお盆前は全員出席でがんばりよったよ!と、子どもさんは小学生にはいないけど、お寺のラジオ体操に毎日参加されていた給食センター勤務の方が、教えてくれました。

公民館でしている地区は「デスクワークだから、朝のいい時間です!」と近所の中原小出身のお兄さんが毎日来て、一緒に体操をしてくださっていたそうです。

これから始まる中原楽の練習でもお世話になります!

製材所でラジオ体操をしているこの地区は、ちょうどこの日、「夏休み 毎日よくがんばったね!」と近所のおじちゃんが、みんなにおやつを配ってくれていました。

おじちゃんのお子さんが子どもの時も、こうして近所のおばちゃんが、みんなにごほうびのおやつをくれていたそうです。

それをつないでくださっているのですね。

この地区も本当は2人ですが、お姉ちゃんにくっついて保育園の妹も来てくれていました。

3年生が班長さん。

この日は小雨。屋根があるところに入って、ちゃ~んとやってました。

どの地区も、子どもだけでは遠いところもあるので、お家の方が送りをしてくださったりもありました。

・・・8月1日の地元新聞ローカル県南の記事に、「未来の八代 楽しくなれ 小中学生提案 地域の方と交流できるよう みんな一緒にラジオ体操」と街づくりの計画が出されていました。

今、中原で子どもたちが、自然に経験できていることを、とても幸せに思います。

中原小学校の子どもたちのラジオ体操におつきあいくださった大人の方々、地域の方々、きょうだいの方々、どうもありがとうございました。

運動会の準備運動はラジオ体操第1です。どうぞ一緒に!

かけっこ と かけっこ

夏休み中4回計画されていたかけっこ&水泳教室。

3回目は天候により中止となりましたが、8月22日に、夏休み最後のかけっこ&水泳教室がありました。

夏休みの終盤特有の日焼け顔(ゴーグルのところだけが白い逆パンダ)さんが何人もいましたし、『あら?ちょっとぉ 身長がぐんと伸びたんじゃ?』と思う子もいました。

ウォーミングアップをしながら、久しぶりにあった子たちは、お盆に会った人や行ったところや映画や買ってもらったものや今夜のテレビのことなどをお互い話したりしていました。

ウォーミングアップのひとつ。

2チームに分かれて両側からスタート。マーカーはピョンピョン、低いハードルみたいなのはジャンプです。ぶつかったところでジャンケンポン!

「あら、後出しジャンケンが上手になったじゃないですか!!」

両チーム話し合って、自分の方に有利になるよう並べなおしたりもしました。

かけっこの最後はリレーです。チームに分かれて走順と距離を話し合って3回勝負をしました。

だれが、どこを、どのくらい走るのかなどが勝負を分けるので、5.6年生がリーダーとなって考え、スタートの場所につれていって、誰からもらってね・・・と説明してあげます。

走り終わってから5.6年生が、走順や距離だけでなく、バトンをうまいとこスムーズにつなぐことが大事よね みたいなことを話していたので、これからの運動会の練習にもいかされそうです。

かけっこのあとは、着替えをして水泳です。

「あらら!」えらく上手になっている子がいました。

夏休み中のプール開放でたくさん泳いで、いっぱい泳げるようになったんだね。

保護者のみなさま、プール監視をどうもありがとうございました。

5.6年生は1.2年生に教えた後は、フィンをつけて、とってもきれいなフォームで長い距離を泳いでいました。(いや~教えるのもだけど、自分も上手になったねぇ)

1.2.3.4年生は、先生から教えてもらってから、最後はみんなで自由時間でした。

そのころ運動場では、次のかけっこが始まっていました。

中原保育園の子たちが、小学校の運動会のとき見せてくれるダンスとリレーの練習をしに来ていたのです。

里山自然体験

8月8日

『きよらの郷づくりは、人づくりから!』の南小国町は、『子どもがチャレンジする機会を』としています。

今年から里山自然体験活動を始めました。

私たちの暮らしを支えている森、里、川、海と、人とのつながりを大切にしていこう ということを子どもに伝えるために。

南小国町教育委員会さんはその伝える方法を、『教える』のではなく、『感じてもらう・体験してもらう』機会を準備してくださいました。

『南小国の里山(人々の生活に結びついた山や森林やいろいろな自然)を見て、体験し、そのすばらしさを味わう』ために、町3小学校の4年生20名が参加しました。

場所は、りんどうヶ丘小学校区のごんべえ村と立岩水源でした。

教育委員会 学校の先生 ワクワクオフィス あそBe隊の方に導いていただきながら、フィールドワーク 水源の川上り 竹を使った食器作り バーベキューを体験してきました。

ちょうど夏休み公開の話題の映画に、自然界が繊細なバランスで共存していることを表すシーン 『たてがみ』が風に舞い、タンポポの綿毛のように飛んでいき 鳥に運ばれ動物の口に入り、またうんちとなり、地にかえり、また風で飛んでい行く・・・があります。

森に降った雨は地面の中や川を流れて、やがて海に入ります。でもまた雨になって、森へ落ちてきます。

ぐるぐるまわっているんですね。

体の中も水がほとんどです。食べ物にも飲み物にも水が含まれていて、その水は川などから来ます。

森や川は自分の体とつながっているのだけれど、自然に親しんでいないとなかなかそうは思えないようです。

子どもの頃の体験が、人生の基盤になることを、南小国町の大人の方々は知っているんですね。

苗半作

第1ステージ最終日に、中原小PTA新聞が配られました。

表紙のPTA会長さんの「チャンスの夏休み」の中に『苗半作』のことが書いてありました。

お米を作るうえで、立派な苗を作ることができれば稲作の半分はできたようなもの・・・・と、ご自身の趣味にたとえながら、苗を育てる工程が重要なこと、それは子育てとも重なるのだとわかりやすく。

夏休み、苗の育ちを見直してみましょう!と。

苗半作の意味は、『三つ子の魂百まで』ということわざと雰囲気が似ているところもあるようです。

(幼い時の性格や身につけたことは、年をとっても変わらないところがある というような意味)

お休みの日も早起きの習慣を、続けています。

長期お休み恒例のかけっこ・・・あ、今年は「かけっこ・水泳教室」の第1回(7/26)がありました。

走って!

泳いで!!

自転車できた子にとったら、トライアスロンみたいでした!!!

泳いでいる時・・・その①

1,2年生に教えたのは、第1ステージにたくさん練習をしてきれいに泳げるようになった5.6年生でした。

泳いでいる時・・・その②

プールにいた生き物をつかまえた子に

「この虫の名前はね、シマシマがあるから・・・・」

「ここのさきっぽで呼吸をしてね・・・」

と、理科の先生による『生物・科学の祭典』があっていました。

この日の朝は、気温28度、水温28度。

かけっこでいっぱい汗をかいて、そのあと泳いで・・・。

かけっこの先生たちは、水分補給をすること、休憩時間をとること、ひとりひとりの体調にも気を配りながらでした。

第2回トライアスロン (じゃなくって・・・)かけっこ・水泳教室は8月2日です。

冷やし中華

冷やし中華

給食がコンテナでとどくとき一緒に栄養教諭さんが書いた「ひとことコメント」が届くので給食中に委員会の当番さんが読んでくれます。

7月11日のコメント

「・・・・きゅうりは機械を使って輪切りをするのですが、昨日のミーティングで「冷やし中華なら千切りにしたいよね」と調理員さんが言ってくださって、全て包丁を使って手で千切りにしてくださっています。切り方ひとつにもこだわっているのですよ。」

とありました。

教室を回っているとき、コメントを放送で聞きながら給食を食べている先生が

「給食センターは、とてもいい職場なんでしょうね。

冷やし中華、こんなにたくさんのきゅうり 機械で切るのが「普通」だと思うんですが、調理員さんの方から「手で千切りしましょう」と提案して、みんながそれに賛同して、時間と手間をかけてくださって。

調理員さんの意見がいかされたり、前に志賀瀬川サラダの献立メニューも調理員さんのアイデアを採用されてたんですよね・・・・」と。

南小国の味や南小国の野菜や夏野菜がたっぷりの7月の給食でした。

夏休みは給食がありません。

毎食を、時間と手間をかけてくださっている南小国町給食センターのような給食のマネはできません。

でも、きゅうり(子ども)がまっすぐに育つための栄養を、よろしくお願いします。

栄養と、それから・・・

食べる 栄養プラスα その①「おはしのにぎり方」

授業参観のときに栄養教諭からの講話の中に、「おはしのにぎり方」をおうちでゆっくり時間があるときに少しずつ・・・と言われていましたね。

栄養プラスα その②ランチミーティング

この日は食べながら、運動会のスローガンについてのお話をしていました。

子どもと一緒にいる時間、一緒にごはんを食べられる回数は結構少ないんです。

(子どもが離れてから気づきます・・・・)

学校で給食のときは、もちろんテレビはついていません。

おしゃべりしすぎて「もぐもぐタイム」になったらおしゃべり禁止になるくらい、食べながら「先生 あのですね、・・・・・」といっぱいお話ししたいことがある子どもたちです。

夏休みも家族で楽しい食事時間をもたれてくださいね。

トムとジェリー

夏休み前集会での校長先生のお話です。

明日からお休みに入るちょっぴりウキウキをかくせない子どもたちに

「休み中も、中原の子です。」と言いながらスライドをすすめるときに

校長先生「次は何でしょう?」

子「トムとジェリー!!!」

心の中の天使と悪魔のお話、もう子どもたちはちゃんとわかっていますね。

今回は、スマホやゲームについて特に詳しくでした。

自分の情報を入れるのは危険だと知ってはいるようでしたが、ニックネームは大丈夫と思っているようなつぶやきが聞こえて、ニックネームだけでもそこから個人情報がわかることなども教えてくれました。

家族でゲームやスマホ使用の約束の話し合いをすることをお願いしたとき、

「うちは・・・・」

と、すでにおうちで話し合ってルールを決めていると聞こえていました。

夏休みの生活についても、出かける時のこと、自転車乗りの事などを、みんなで確認しました。

大そうじ

前期前半が終わりますが、大掃除はありませんでした。

それでも『キレイ』を保てているのは・・・・

毎日のたてわり班そうじと、それとは別に家庭科で、5.6年の子どもと先生が、自分が気になる汚れているところを探し(ビフォー)、きれいにしてくれました。(アフター)

普段のそうじでは追いつかない、扉のレールのみぞや棚のはしっこの方、自分たちの使うところだけでなく、みんなのくつ置き場、先生たちの倉庫などまできれいにしてくれていました。(すんません!ありがとっ!)

給食台をきれいにしてあったので、使うときに「あっきれい」と気づいて、お礼を言っていました。

どうして汚れたのか、次にいかすことも考えてありました。

毎食使う歯も、給食最終日に大掃除しました。

毎日給食後の後にブラッシングをしていますが、歯科検診の結果、歯垢の付着がある子は半分以上でした・・・。

前歯2本(生え変わりの途中で、ない子もいましたが・・・ふふっ)と、噛む力のつよい奥歯2本だけ、ブラッシングのセルフチェックをしました。

町の保健師さんがぷくぷくうがいにおいでた時に、おふろ上がりのサイダーのクイズなどから、ブラッシングだけでなく、おやつや飲み物の内容・とり方のことを教えてくださいました。

① まずは歯の治療をおねがいします。

② 1日三食 食べたらみがきましょう。

③ 甘いものは1日1回、時間をきめましょう。

(おうちの方の 仕上げ磨きを よろしくおねがいします。)

持続可能なまちづくりの子育て

1.2年生がお世話になったきゅうりの先生は、おいしくまっすぐ育てるために大切なことは、きゅうりを毎日よく見ること、そして小さな変化に合わせて、水や光(温度)や栄養をあげている と教えくださいました。

きゅうりが植わっている根元には、『わら』が敷いてありました。

草がはえないように!と、太陽の光の調整、水のしみかたの調整をしているのだと。

そして、きゅうりが終わって畑を耕したときに、わらが混じって土が元気になるのだそうです。

「今」と「未来」のことを一緒に考えて、きゅうりを育てていらっしゃいました。

今、他町村では統合・閉校が進む中で、全校児童31人の中原に学校を残してくださっていることに、とても感謝しています。

光

毎日一人一人に多くの『光』があたります。

歩いて登校できます。

5.6年生が水遊び・・・じゃなかった「水質調査」をしたところ きゅうりちぎりにいったところは上中原。

ここから歩きます。

他の地区からも、けっこうな森の中、田んぼや中原川を見ながら、朝の光を浴びて歩いて登校しています。

新聞記事に森林セラピーのことがありました。

科学的証拠に裏付けされた森林浴のことで、心身の健康維持増進、病気の予防(ストレスホルモン減少 交感神経 副交感神経の調整 血圧 脈拍数の低下 心理的緊張緩和 ナチュラルキラー細胞の活性化 抗がんたんぱく質増加 などの効果が確認)に はたらいているそうです。

歩くことで体力アップ!はもちろんですが、森林を歩いて登校できることに、こんなにいいことがいっぱいあるのですね。

スクールバスで登校する学校の時の健康問題に、(子どもには申し訳なかったのですが、どうしても・・・)最初の方に乗車する子はバスの中で眠ってしまい、学校に着いた時に、ようやく脳が目を覚ます ということがありました。

歩いて登校 途中で会う人にあいさつをします。

登校中に通る中原保育園の先生が「湯田の登校班の子たちが、むこ~~の方から大~~きな声であいさつしてくれるんです!」とうれしいと話してくださっていました。

学校に着いてからも、定期的に中原の更生保護連盟の方が校門で迎えて、声かけしてくださいます。

(中原小には子どもさんやお孫ちゃんはいなくても)婦人会の方から、たくさんのタオルを寄贈 毎年ありがとうございました。

大切につかわせていただきます。

合同学習

その1

7月12日金曜日、2年生は『役場』と『町の図書館』を見学しました。

町の図書館の本の借り方は、学校と少しちがうこと、中原小に来てくださっている司書さんがいらっしゃったこと、実際中原小の子の名前が、本の借りた人の名前カードにあったことなどを、学校に戻ってきて教えてくれました。

その2

17日の水曜日 4年生合同学習がきよらホールでありました。

町の方と県の方が、南小国町や県の火災や震災の備えについて、お話をしてくださいました。

防災の学習です。

洪水や土砂災害の避難の説明の中で出た、保存食の話に興味を持った二人でした。

そろそろあけるかな・・・梅雨・・・と思っていた矢先の今日(22日)の大雨。

写真↓は、教頭先生が大雨の中、川に安全確認に行った時に撮影しました。

その3

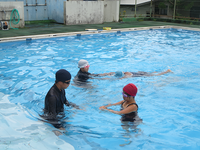

毎年、7月の5.6年生の合同学習は、町の水泳記録会です。

体育の時間に、1.2年生は水に顔をつけるのや、からだがうくのがたのしくなってきました。

3.4.5.6年生合同で練習を重ね、めきめきフォームがよくなって、タイムもよくなってきていました。

あ!

この写真は、水泳記録会の前々日、川の学習第2弾で、5.6年生が今回は上中原で水泳(・・・じゃなくて)水の調査をしたときの写真です。

町の合同学習(水泳)は、朝から雨が降り、雷の予報も出ていたので中止となりました。

きゅうりの先生

7月18日(木)

2年生の保護者の方のおうちに、1.2年生がきゅうりの勉強に行きました。

ハウスと路地の両方で育てていらっしゃいますが「ハウスは暑かろう」と、路地のきゅうりの収穫をさせてくださいました。

はさみの長さと比べて、はさみと同じか、少し長いくらいのきゅうりを見つけたら、プチンと切ります。

きゅうりをつかむとき、真ん中を触るととげとげが痛いんです。

下の方をつまんで切っていました。

きゅうりの花の匂いは、バニラのようないい香りでした。

「花が大きいでしょ?これが、いいきゅうりに育つんです。」

2年生の先生が

「昔はきゅうりに棒のような支えを当てて、まっすぐにしよったけど、今はそれはないんですね。

どうして全部まっすぐに育っているんですか?」

と、きゅうりの先生に質問すると

「光(温度)と水と肥料(栄養)とちぎる時間をしっかり管理して、まっすぐに育てます。

子どもを育てるのと一緒ですよ。

毎日、きゅうりと、茎やら葉やら花やらをよ~っと見よってから、例えば水が足らん時は水をやったりするんです。」

ちぎったきゅうりをコンテナに入れて、次の場所へ移動するとき、前日に5.6年生が水泳(じゃなくって)川の調査をしたところが見えました。

向きをそろえてから袋詰め、そしてそれの箱詰めさせてもらいました。

先生が、誰がどれをしなさいとか指示をしなくても、自分たちで流れ作業のようにして自然に動き、全員が体験をさせてもらえました。

おうちがきゅうりを作っている子は「うちとここのテープの仕方がちょっとちがう」な~んてつぶやきもありました。

(出荷の時に中の点検があるから、上はちょっとしかテープしなくていいんだそうです。)

最後の質問タイムでは、「1日に何本とれるのですか?」とか、「どんなきゅうりをつくりたいですか?」の質問から、きゅうりをちぎる以外にするお仕事や、きゅうりの品種やサイズの種類 などまで、詳しい説明をしてくださいました。

きゅうりの先生は、前にトマトとピーマンとなすを植えるのを教えてくださった方。

前期前半の最終日に、前の日にちぎらせてもたったきゅうりと、自分たちで作ったトマトとピーマンを串に刺して、野菜パーティー(野菜のバーベキューと自分たちで作った梅のジュース)をしました。

食べた後に教室に戻りながら「今日の日記 これ書こう!っと。」と。

前期前半、2年生の子どもたちからよく聞こえました。

現在支援の先生(昨年退職された先生)は、昨年まで、毎日手書き通信を発行していました。

今年の4月から毎日、日記の通信を出してきた2年生の先生は、先輩先生が毎回いれてくださる赤ペンを見て、「また夏休み明けもがんばろう!っと」とにっこりしていました。

きゅうりの先生のおうちの4月生まれの牛さんが、お母さんのおっぱいを飲んでいました。

10のたば

7月17日水曜日 1年生 算数の研究授業です。

教室の入口の呪文だった「1と9で? 2と8で?・・・」から始まりました。

12+3のはどうするか。

10より大きい数 たし算です。

10のたば(まとまり)と1.2.3.・・・のばらを、思い思いに操作してみて発表します。

10のたば(まとまり)の便利さを学ぶことが、この授業のめあての中にありました。

翌日、2年生と一緒にきゅうりちぎりをさせてもらって、1袋に3本ずつ 30袋を 箱詰めしてねとお願いされた時。

子「3本ずつ袋にいれたら、こっちにもってきて、ここに置いて!」

子「持ってきたよ。」

子「何袋できた?」

子「1.2.3.4.5・・・・あ~もうわからんようになったぁ。」

子「10ずつならべよう!」