学校生活

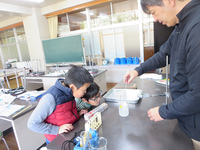

プール掃除!

朝のミーティングのお題は「今日楽しみなこと」でした。たくさんの児童が「プール掃除です!」と答えていました。暑さに弱い先生たちは「・・・。」

週末の天気が崩れそうなため、急遽本日行いました。暑すぎるぐらいの天気の中で児童は、黙々と掃除に取り組んでいました。すっかりきれいになったプールで今年もたくさん泳げるといいなと思います。

新型コロナウィルスの影響で水泳の学習ができないところもありますが、感染拡大防止を考えながら実施していきたいと思います。

プレゼン集会

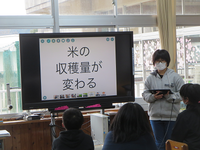

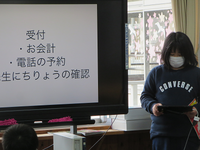

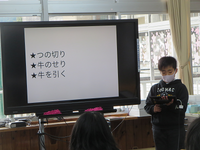

今年からはじめたプレゼン集会。

5・6年生がスタートでした。それもオンラインでのプレゼンでした。

テーマは、「おすすめの〇〇」

「おすすめの本」「おすすめの場所」「おすすめの工作」「おすすめの整理整頓方法」「おすすめの勉強法」「おすすめの文房具」などなど自分が伝えたいことをまとめてプレゼンしました。

「緊張したけど上手くできました。」と全校児童に向けて自分の発表に合格点をつけていました。全体での感想発表の時間はとれなかったのですが、集会後に下級生から「わかりやすかったよ。」と声をかけてもらってうれしそうでした。

オンライン音楽集会

今年初めての集会は、3・4年生の音楽集会でした。学校再開後から手話つきの「スマイル」をクラスで練習してきました。朝からリーダーさんがいすの上に立って手本になりながら練習していました。クラスのまとまりが感じられる素敵な発表でした。

他の学年も教室から感想を発表してくれました。

様々な形での発表ですが、常に相手がいることを意識する中原っ子です。

PTA美化作業

6月7日(日)はPTA美化作業でした。例年だとふれあい親子参観の後に、子ども、後援会の方と一緒に美化作業をしていましたが、今年度は保護者の方のみの作業でした。

PTA会長さんの軽快な割り振り後は、例年通り学校と学校林の作業をしていただきました。さらに今年は、畑に防護策を立てていただきました。

今年の芋は期待できそうです!

保護者の皆様、朝早い時間からありがとうございました。子どもたちも元気に遊びまわれます。

全校音楽

6月1日学校が再開されました。これまでの登校日でしっかりと準備のできている子どもたちにとっては、あまり変わらない学校再開のようでした。しかしながら、学校ではこれまで以上に感染拡大防止の意識の必要性を感じています。保護者の皆様今後とも朝からの検温、健康観察をよろしくお願いします。

今日は久しぶりの全校音楽(業間活動)でした。いつもなら全校集まって今月の歌を練習するところですが、今回は各教室で校歌を歌いました。校内放送で流れてくる校歌を、各教室から1年生に教えるようにお兄さんお姉さんが歌っていました。

1年生の皆さんはやく中原小学校の校歌を一緒に歌えるようになってくださいね~。

おいしくな~れ

いも植えをしました。今回は、一斉にではなく1年生と5・6年生、2年生と3・4年生が一緒に活動しました。5・6年生にとっては今年始めてと言っていい1年生のお世話をするチャンスに張り切っていました。

担当の先生からのお話の後、縦割り班で植えました。「大きくな~れ。おいしくな~れって言いながら植えなんとよ。」という教えに「おおきくな~れ おいしくなれ~ 今年こそはみんなで焼きいもしたいな。」と心を込めて植えていました。ここ3年ほどは上手く収穫できていないので、今年こそはと担当の先生も力が入っていました。

地域の方が耕して、マルチまではってくれました。あとはしっかり手入れをしていくばかりです。

畑の準備、苗の準備などなどありがとうございました。

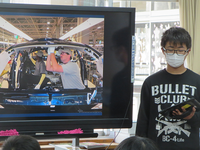

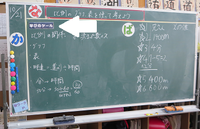

いのちをいただく

今日の給食は、南小国産あか牛のビーフシチューでした。朝から牛を飼っている女の子が、「今日は、知り合いの家の牛が給食で出ますよ。」と教えてくれました。

生産者の方の思いを栄養教諭の先生がプレゼンにしてくれていました。「食べるとは…?」あたりまえのように食べていた給食も今回のコロナ禍で待ち遠しいものとなっていました。(朝の草取りの時に早く給食食べたいな~とつぶやいていましたね)あたりまえのようであたりまえではないことに気づく、生産者さんの思いなどに気づく機会を与えてもらいました。

さらに南小国産の食べ物のすばらしさにも改めて気づかせてもらいました。

いつも通り美味しい顔していましたね。

美味しい給食ありがとうございます。

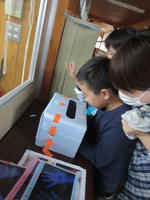

ICT活用 2年生!

ベランダで植物の観察を2年生がしていました。手にはタブレットを持って観察していました。

写真をパチリ、気づきを文字入力しながら、これからの成長を記録していくようです。

(文字入力もスラスラやっていました。)

南小国町では、ICT機器の整備をしていただいてます。子どもたちに身に付けさせたい4C(コミュニケーション・コラボレーション、クリエイティビティ、クリティカルシンキング)を意識した授業を展開できるよう、先生たちも日々試行錯誤です。

放課後

今週は毎日の午前中日課、金曜日は弁当有りの5時間授業でした。子どもたちは元気に登校してくれました。しかし、久々の毎日登校に疲れたことだと思います。(先生たちも・・・。)週末はゆっくり過ごして、日曜日の夜は早寝でお願いします。

放課後には、保健の先生がトイレやみんなが触りそうなところを消毒してくれています。担任の先生たちは子どもたちの机やいすの消毒をしています。これも新しい習慣?

子どもたちは学校生活の中で意識して手洗いをしたり(ハンカチの準備を!)、距離をとったりしてくれています。来週も元気に登校してくれるのを待っています。

学校再開に向けて

教頭先生が「二重の虹が出とるよ~。」と教えてくれました。(写真じゃちょっとわかりにくいですが、外側に大きな虹がかかってました。)

今週は毎日登校日です。学校再開に向けて生活リズムを取り戻すようにしましょう。

夕方にも各担任の先生とタブレット越しに課題の確認をしました。

「終わりました!」と堂々と画面越しに見せてくれました。(いい顔でしたね。)

今後は使わないで済めばいいのですが、「子供の学びを止めない」手段ができました。保護者の皆様ご協力ありがとうございます。

CATV

子どもたちの学力低下が心配されています。2ヶ月間の休校期間中、子ども・保護者・学校・地域・行政が協力し合って「子どもたちの学びを止めない」こと!子どもたちの心の健康・学力保障についてできることを少しずつでもやっていきたいと思います。

先日3・4年生は、保護者さんの協力のもと遠隔会議システムのテストができました。画面越しでも子どもたちは顔を合わせてお話しできることを楽しんでました。朝の健康観察や課題の確認などに使っていく予定です。

5・6年生は、時間を指定して個人学習と課題の確認など毎日の学習をすすめるために使っています。(時々トラブルもあり、ご迷惑をおかけしています。)

この状況でも学びを進めていけるのは保護者さんの協力もありますが、子どもたちの「学ぶ意欲の継続」だと思います。個人学習の後、時間になればきちんと学習に参加しにきてくれます。(子どもたちはがんばっています!!)

そんな学びの継続のお手伝いを町の3校の6年生担任でやりました。みなみチャンネルでの授業配信を行うための授業を収録しました。十分ではないですが、利用してくれるとうれしいです。(今週は13日(水)、14日(木)の13:30~ 15分程度です。)

What season do you like?

English Friday

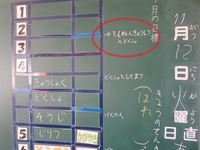

「Good Morning!」と英語で元気にあいさつしてくれる金曜日。そんな子供たちに少しでも英語に触れる機会をと玄関前に掲示物を作ってくれました。「What season do you like?」英語を読めない低学年は、絵で判断したり、高学年が教えてくれたりしながら自分の名前をはっていました。「○○ちゃんは、いつが好き?」「私は夏と秋の間がいい!一番涼しくてすごしやすいもん。」子どもたちのコミュニケーションツールとしても活躍しそうです。健康観察やあいさつなど少しですが、先生たちもがんばっています。

Happy Friday

ゴールデンウィーク明け初めての登校日でした。いつものように朝のランニングから始まりました。1年生も黄色い帽子をかぶって元気に走りました。

6年生は毎年のように草取り道具を準備してくれます。休みに入り草の伸びたグラウンドを分散しながらきれいにしました。片付けには新5年生も積極的に動き、高学年としての自覚も見えて来たようです

2020年度がスタートしたような、していないような気がしていましたが、しっかりとスタートしていました。

Save ground

明日は登校日です。これまでEnglish Fridayだった金曜日が、みんなに会えるHappy Fridayになりそうです。休業日に元気に学校でトレーニングされるご家庭があります。その家族が今日は草取り道具持参で来てくれました。「たくさんとれた!」と職員室に見せに来てくれました。(ありがとうございました。)

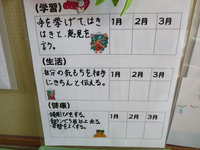

1week学習プラン

休校延長が決まり、南小国町では1週間に1回の登校日を設けることになりました。

登校日から次の登校日までの1週間の学習プランを担任の先生から渡されると思います。それをもとに自分で学習を進めていく力が求めらます。

複式学級では、通常の授業が自分たちで進めていきます。その力の発揮を今求められているようです。

熊本の学び推進プランでは、「方針4 家庭と連携を図りながら、子供たちの学習習慣形成を促す取組の推進」

を求められています。この機会に子供たちは自分の学習をデザインし、実践できるようにご協力いただけるとありがたいです。

学校では、遠隔による健康観察や授業配信などもできるように準備しているところですので、そちらのご協力もお願いします。

登校日

4月27日(月)は登校日です。子どもたちのいない学校、教室はさびしいです。

元気に登校してくれる登校日が楽しみです。

今年の1年生の学級通信のタイトルは「しあわせ」になりました。

しあわせにみんながなるように

あんしんして

わくわくするような

せかいをつくろう という思いが込められているそうです。

みんなが安心して登校できる日が早く来るといいな

はじめて

34名の中原っ子がそろいました。

1年生にとっては、はじめてのランニング、

はじめてのミーティング(今日のお題は好きな色)、

はじめての身体測定

はじめてづくしの一日でした。

2階の教室に上がったばかりの3年生も、お兄さんお姉さんの4年生と

一緒にスムーズに今年初めての給食準備をしていました。

はじめての複式学級スタートです。

入学式

すばらしい天気に恵まれ、新しい1年生が入学してきました。

残念ながら在校生の姿はありませんでしたが、ピンと伸びた姿勢がすばらしい1年生の姿が見られました。

新1年生は7名!

校長先生からのお話、議会事務局長さんからのお話、PTA会長であり、新1年生の保護者でもあるお母さんからのお話、新1年生のお姉ちゃんでもある在校生代表の6年生の歓迎の言葉などたくさんの方々からお祝いの言葉を頂きました。(ちょっぴり緊張・・・)

(写真は、1年生の保護者さんの承諾がとれてからさしかえます。)

明日34名の元気な中原っ子がそろいます。

新年度元気にスタート!

3月からの臨時休業からやっとの学校再開

友達と楽しそうに話している子供たちの顔がたくさんありました。

まずは、就任式 新しい先生方4名をお迎えしました。

感染予防のため会議システムを使ってのご挨拶になりました。

子供たちは、教室から元気な声でご挨拶でした。

校長先生の「元気!元気!元気!」に負けないようがんばりましょう。

今年度もよろしくお願いします。

つなぐ

3月27日(金)は退任式でした。

昨年までなら多目的ホールにみんなで集まって・・・ですが、感染拡大防止のために密な接触はできません。

お別れとなる4名から、放送でのあいさつに・・・・

になりそうでしたが、IOT先生がみんなと駆け回って 各教室とのネットワークをつないでくれて、テレビ会議のように顔を見てさよならとお礼を言うことができました。

その後、各学級の子どもたちが、それぞれの先生のいる教室を回ってくれました。

中原は、保護者の方や地域の方が 教師に『あたたかさ』『チャレンジする機会』をくださるので、教師も『子どものやりたいこと』や『考える行動』や『夢』に向かう声をかけたくなるところです。

新しいトンネルができる前までの旧いトンネルは、歩道もなかったし電気も暗めでした。

巾が広く歩道も整備された新しい『ゆめ』トンネルは、生活道路や木材や農産物の流通だけではなく、中原の『ゆめ』をつないでくれているようです。

もうすぐ新しい『令和2年度』の時が刻みはじめます。

新年度から学習過程が「な」「か」「ば」「る」学習から、「き」「よ」「ら」「か」学習にかわります。

新年度から児童数が31人から34人になります。

卒業をした6年生の卒業制作『学』『努』『率』『笑』が、次に登校したときに、『夢』に向かう ひとつ学年が上がったみんなを迎えます。

いつかまた、いつものように全員で丸くなって 朝ミーティングができるといいです・・・。

(大好きな中原 それから志村けんさんとお別れ。ページをのぞいてくださったみなさまに感謝を込めて)

最後の学校便り「ぎんなん」をアップしました

本年度最後の、そして私の最後の学校便りNo.41をアップしました。

ご覧ください。

中原でよかった(卒業式②)

卒業式の前日、校長先生が

「今日の通勤の時ね、マゼノのところで一年半前の犬の親子と再会したとよ。鹿も何匹も。最後だからお別れを言いに来たのかななんて考えるともうダメ・・・。」と、残り数日の通勤路に、一年半前 車のすぐ近くをすり抜け 気になっていた犬の親子と会ったことを話されていました。

6年生の卒業式が終わり、ご参加いただいた教育委員会の方々を玄関まで見送って、体育館に戻ってきた校長先生を、今度は6年生が待っていました。

「校長先生 入場」

6年生が進行をし、氏名点呼をし、証書を読んで渡してくれました。

校長先生は「中原でよかったです。」と泣きました。

「朝 家を出るときから、今日が最後の卒業式 と思うと教頭先生と同じで、何かいつもとちがう緊張で、白のネクタイはちゃんといれたかな?とか何度も確認したりして・・。」と言われていました。

式の日は髪に何かちょっとつけるのだけど、それを忘れた とか言われていましたが・・・ふふっ。全然気になりませんでしたよ!

6年生 よかったね!(こっそり準備をありがとう。)

保護者の皆さん、ありがとうございました。

南小国中学校さん 中原の子どもたちをどうぞよろしくお願いいたします。

だからこそ (卒業式①)

3月24日火曜日

感染拡大を防ぐため規模を縮小してとはいえ、大好きな6年生を送る卒業式に在校生が参加できないとは・・・

毎日学校まで安全に登校できるよう、1年生の時から一緒に歩いてくれた地域の方、学校環境をよくするために、お力をかしてくれている方、入学前にお世話になった方、これからお世話になる学校の方、料理教室や中原学習に来てくださった地域の方・・・いつもならそんなご来賓の方々にも、この喜びと感謝の気持ちを伝える場なのに、この姿を見せられない・・・

どうにもこうにも残念に思う気持ちで始まった卒業式の開会は、「なんかいつもとちがう」と言いながら、早朝からあっちこっちに掃除機をかけていた教頭先生でした。

職員のそんな気持ちを引っ張り上げてくれたのは、式当日の職員朝会 今週の司会の先生です。全曲のピアノ伴奏をする先生が、

「ほらみんな、部活とかであるでしょ、あれしましょ と言って 右手でグーをつくって、ファイト オー!!と声を出しました。「在校生がいない分自分たちががんばろう!」と。

卒業生が中学校の制服にカーディガンを着て登校。

少しいつもよりまた大きく見えました。

式では校長先生が

式辞の出だしで「みんなのお姉さん」とか、「後ろ向きでみんなを気にしながら歩く登校班長」とか、「車の話をすると詳しくて 自分も好きだから楽しかったよ」とか、「プレゼン大会すばらしかったよ」など、ひとりひとりに語りかけてくれました。

そして、『夢』を持つこと 吉田松陰さんのお話をしてくれました。

町長さんからはビデオで「感謝の気持ちをもって!」と。

教育委員さんは、いつものまんまやさしく、安心して進んでいける応援のことばを語りかけてくれました。

PTA会長さんは、運命のように感じた 先週 自分が小学生のとき 中原小にいたの先生と再会のことを話してくれました。

卒業生のよびかけは、体育館で練習できたのはたった二回でしたが、四人で思い出と感謝とこれからの気持ちを体育館に響く声で言ってくれました。

保護者の方へのお手紙も読みました。

在校生からのお別れのメッセージは、登校日に撮影し、5.6年の先生が編集してくれたものが、電子黒板から流れました。

元担任の先生や、お世話になった学校や幼稚園さん、地域の方などからのたくさんの祝電祝詞もありがとうございました。

校歌を歌って閉会の後、保護者代表の方のことばがありました。

1年生の時、入学式でも保護者代表のあいさつをされたそうです。

(少人数だから、子どもも出番が多いけど、大人もです!)

「校長先生は、今年のような形の式になったのを申し訳ないと言われましたが、一生心に残る最高の卒業式となりました!

熱血担任の先生とみんなの先生のおかげです。4月ごろは少し頼りなく感じ心配していましたが、運動会で団長をした頃から・・・・」と言ってくださいました。

PTA会長さんも、保護者代表の方も、ノー原稿で 心がこもっていて・・・。(すごいですね。)

式の後、集合写真の撮影をして、いつもなら6年担任だけが卒業学年に、他の先生は1~5年生と一緒にかたづけや入学式のしたくになるのですが、この状況だからこそ、卒業生と最後までと一緒にいることができました。

保護者の方がその場でプリントできるカメラで、全職員との写真を撮ってくれたり、お花をもらったり、保護者の方から担任へ、漫画家さんみたいに上手なイラスト入りの カードプレゼントもありました。

卒業生は保護者の方と一緒に教室で、最後の学活をしました。

1年生が描いてくれた似顔絵や、ライオンズクラブさんからのカップ、和田簡易郵便局さんからのノートなどが渡されました。

また、「この状況だからこそ、これまでにない卒業式を!と、みんなの先生と在校生が準備してくれた」というカードも手渡されました。

担任から「4月の令和がスタートしたとき、R(Reaction) E(Emotion) I(Imagination) W(Will) A(Active) を学級の目標にして、ゴールをここ(卒業の日)に設定してやってきました。」

「中原小のブランド・プライドを意識しながら、できるだけのことをして送り出すと決めてきました。」と(泣きながら)お話がありました。

続けて「チコちゃんで、どうして年をとると涙もろくなるのかがあっていましたね。みなさんみましたか?ぼくも年をとって、だんだん涙を流すこと、それも悲しいとかでなく、感動の涙やうれし涙を流すことが増えました。

でも、卒業生にはまだこれからいっぱい悔しさのなみだを流してほしい。それは自分の目指すところに向かおうと努力しているからだから・・・。」と。

最後の最後は、卒業制作の自分の一字を選んだ理由をひとりずつが発表して、教室を出ました。

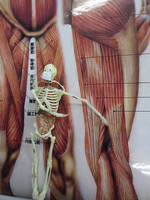

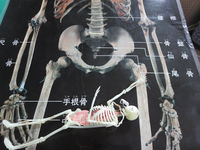

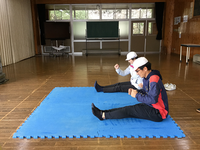

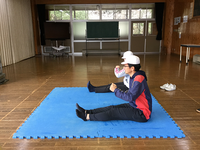

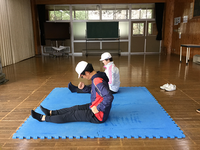

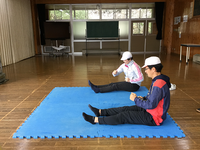

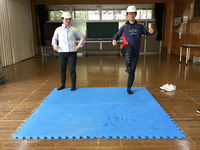

骨・関節を意識して②

臨時休校により、家庭(室内)で過ごす時間が増えたことから、運動不足になっていないかな?と、前に ①おしり歩き と ②つま先タッチウォーク を紹介しました。

さぁ、次です。

③ボール回し をしましょう。

足をまっすぐのばしてすわり、からだの周りをボールころころします。

うしろ、右、左は余裕ですが、前(つま先側)は指一本でボールを動かしてたり・・・。

次は ④ボール渡し です。

背中合わせに立って、上から、下から、

右から、左から!

近づいてうまくいくなら、少しはなれてやってみても!

次はひとりが座り、ひとりは立ちます。座っている人は足をひらいておきます。

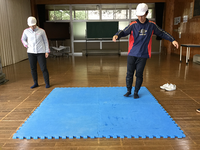

⑤ピョンピョンピョン

立っている人は、座っている人の足の、右、中、左、中、右、中、左・・・とジャンプをします。

座っている人の足をふまないようにね!

次は座っている人が、足をぐー(閉じる)ぱー(開く)ぐー(閉じる)ぱー(開く)して、

それに合わせて、立っている人が ぱー(開く)ぐー(閉じる)ぱー(開く)ぐー(閉じる)とする

⑥ぐーぱーぴょんぴょん

声を掛け合って、意気(呼吸)を合わせないと、足を踏んでしまいそうです。

最後は ⑦けんけん押し相撲です。

片足で立って、手のひらだけで押し合います。

両足がついたり、倒れたりしたら負けです。

監修(かけっこ先生)

「今回は、自分だけでなく家族と一緒にできることにしました。」

「③ボール回しのときのころころは、柔軟性が高まるように、息を吐きながらやってください。」

「⑥のぐーぱーぐーぱーのときに、わが家では 座っているひとが足を浮かせてぐーぱーぐーぱーします。

座っている人もトレーニングになりますよ!」

やってみた。↓

↑ 「え~?足をあげる?きっつ~い・・・・。ふぅ。」

かけっこ先生には、子どもたちにスポーツを教えているお友だちがいるそうで、その方も、個人練習時のメニューをネットに紹介してあったそうです。

やっぱり股関節を動かすこと、もものうらがわの筋をのばす の同じような動きだったそうですよ。

こうした運動は 子どもの体力アップだけでなく、おとなにとっても 体の使い方や力の伝え方がうまくいく 体幹を鍛える動きのようです。

中原小では24日に卒業式があり、会場などを職員で準備しましたが、ストーブ設置の時に足が上がっておらず、地上1CM以下のストーブのコンセントに躓いたりもありました・・・。けがの予防のためにも・・・。

修了式

3月23日(月)

臨時休校中の登校日があって、三連休明けに本年度の修了式がありました。

(CATVみなみチャンネルでも放送されますよ!)

でも、いつのものように多目的ホールにみんなで集まって の会はできないので、まずは校長先生のお話が一斉放送で流れました。

校長先生が集会のたびに「いのち」の話をしていたのにはわけがありました。

他の人より経験が多い分、悲しい経験があり・・・・そのことをお話してくれました。

だから、『いのち』があること 『生きている』ことによろこびを感じているのだと

だからこそ、『いのち』を大切にいかしてほしいのだと。

お話の後 みんなで放送に合わせて校歌を歌い、校長先生と教頭先生が各教室を回って、工作展の表彰状 修了証 校長先生からの表彰状を渡してくれました。

1年生から5年生にとったら、今日が今年度の一番最後の登校日。

担任の先生やお友だちと 思い出の歌を歌ってから、「さよなら」をしている学級もありました。

6年生は、3時間目に卒業式の練習がありました。

5年生と6年生は複式学級。1年間一緒に学んできたクラスメイトです。

1年から5年の在校生は 卒業式に参加できないのです。

5年生は 3時間目の卒業式の練習に参加しました。

(在校生からの呼びかけはすでに録画をしているし、歌も6年生だけが歌うので見学だけです。しっかりと見つめ、あとは 拍手だけしかできませんでした。)

そして 4時間目に一緒に過ごした教室の黒板に、卒業生へのメッセージを書きました。

修了式が終わったら、ひとつステップアップする春休みに入ります。

この日の最後の卒業式の練習は、つぎに登校するとき中原小のリーダーになっている5年生と卒業生の『引き継ぎ式』のようでした。

3月18日 登校日

3月の、馬頭観音のお祭も、残念ながら中止になってしまいました・・・

そんな中でも、18日(水曜)午前中のみ 登校日!

朝ランをしてから、朝ミーティング。

誕生日の子のお祝写真だけ撮って、教室へ・・・・。

でも、この日全員がそろいました!(よかったぁ。)

休み中の、おうちの方のご協力のおかげです。

1年生と2年生は、6年生を送る会がなくなったので、渡せなかったメダルやプレゼントを休み時間に持って行きました。

だって、次に登校するときは、もう修了式。卒業式に在校生は参加できません・・・。

2年生が行ったとき 6年生は、まだまだ残っている 卒業する前にしておくこと(to do リスト)の確認をしていました。(6年生ラストスパート!)

1年生が行ったときは、体育館で卒業式の練習をしていました。

在校生の分のいすはありませんでした・・・。

6年生が卒業式の練習をしている間に、5年生は教室の飾り付けをして、卒業生を送る会のために練習していた曲をプレゼントしました。(毎回ちがうアレンジのベルと5年生のベストマッチ 1.2.3.4年生にも聴かせたかったな。)

久しぶりの学校ですが(テストもいっぱい!!!)あっ!という間の4時間でした。

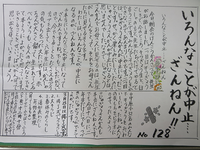

2年生の日記です。

題「いろんなことが中止・・・ざんねん」

(2月27日分)

今日、朝会のけんこうかんさつで、先生がお話しました。

一つ目は、そつぎょうしきで 今のところ そつぎょう生と ほごしゃの方と 先生たちだけでやるということです。

みんなでそつぎょうしきができないので、あんまりいやです。

二つ目は、じゅぎょうさんかんが、中止になったことです。せっかくたのしみにしていたのに、じゅぎょうさんかんが中止になるとは 思いもしませんでした。

なので、じゅぎょうさんかんで、お母さんに見せるのは 先生がしゃしんをとって、それをお母さんたちに見せるそうです。

「中原小31名のみんなで卒業をおいわいしたかったね。みんなの気持ちをビデオにのせて伝えよう。授業参観も本当に残念です。でも、今日、18日に2年生だけにでも、続きの授業ができてよかったです。」担任の先生より

4月末の押戸石のお祭りのころはコロナウイルスがおさまっているといいです・・・

Happy Birthday!

Happy Birthday!その①

いつもなら・・・・朝ランをしてから、朝ミーティングなのに・・・。

いつもなら・・・・みんなで多目的ホールに集まり、誕生日の子を囲んで ハッピーバースデー を歌って、5.6年生作の特性ケーキのろうそくを消してもらっていたのに・・・。

登校日の朝は、グランドで、誕生日の子を囲んでの写真撮影だけでした。

(いつもなら・・・・・全校児童一人ひとりからの ひとことメッセージがあるんだけど、この事態でできなかったので。でも、かがやき先生が先生たちからのメッセージカードを作ってくれました。)

Happy Birthday!その②

18日(水)登校日、4時間のうちの2時間を使って、2年生は『あしたへジャンプ』の最後の授業をしました。

(もしこの登校日がなかったら、3年生になってからでも、この部分は授業させてもらいたい・・・と担任の先生は言ってました。)

いのちのもとといのちのたまごが出会い、お母さんのおなかの中で、赤ちゃんが成長するところを 月ごとに。

子どもの事前にとった質問や、おうちの方からききとりして知っていることなどで、身近にわかりやすくしながら説明していました。

本物の出産の映像です。

ママは横になって陣痛に耐えています。

ママの手前にはおなか、腰、足をさすって付き添っている人がうつっています。

「フンギャ~」

産声が聞こえてから、産湯できれいにしてもらってママに抱っこされるところや、ベッドにいる赤ちゃんをうれしそうに見ているじいちゃんとばあちゃんの顔。

これは、担任の先生が出産されたときのビデオでした。

「え?先生?うそ~?若い!」なんて声もチラリ。

本当なら授業参観で、保護者の方に書いてもらっていた手紙を、子どもに向けて読んでもらいたかったところです。

誕生の時のこと、親になって思うことなどを、(後日談:日常生活ではなかなか言えないこと。この機会があったからよかったと言われながら書いてくれていましたね。)担任の先生が 保護者の方のかわって(泣きながら・・・)読みました。

子どもたちは、学習のまとめにおうちの方へのお手紙を書いて終わりました。

漫画やドラマ 「コウノドリ」のモデルになった産婦人科の荻田和秀先生は「出産は奇蹟」と言われました。

出産後に増加するホルモン「オキシトシン」について研究されていて、これを『信用ホルモン』とよばれています。

一般的には人間関係で欠かせない「愛情」「思いやり」「信頼」などと関係があると一般的に言われていますし、ストレスを緩和して 幸福感を得られるホルモンとも言われています。

荻田先生はこう言いました。

「出産後に増加する「オキシトシン」は愛情を注がれた子どもだけでなく、注いでいる側にもたくさん出るようになり、お互いに、そして家族にもよい影響を及ぼすのです。」と。

「家族間だけでなく、学校で子どもに愛情を注ぐことで、注がれた子どもの将来の育児行動もかわります。」とも。

学校便りをアップしました

学校便り「ぎんなん」No.40をアップしました。

ご覧ください。

一緒に

無観客試合 その2

大相撲を無観客で。

最初はなんだか違和感を感じていましたが、観客入りでは気付かなかった力士さんの出す音や、土俵の周りにいる役割ある人の動きなど、スポーツニュースを見ると新しい発見もあります。

2月末に予定されていた授業参観ができなくなり、1.2.3.4年生は予定の授業を延期しましたが、5.6年生は、もしも春休みまで休校が続いたら6年生は卒業してしまう・・・・ということで、2月に準備していたことを(保護者の方には見てもらえなかったけど)発表しました。

実は他にもたくさんできなくなったことがあるけど、その中のひとつ、『6年生を送る会』も。

5年生が中心になってせっかく計画していたのに・・・・です。

名前のあいうえお作文や、本当はオープニングで、5年生が練習してきた演奏も予定されていました。

かがやき1さんのハンドベル1曲と、みんなでリコーダー&ハンドベルで1曲を一緒に練習していたのです。

練習のとき、自分たちを録画して、見て、ひと笑いして、また練習していましたね。

かがやき1と5.6年教室は、間がひと教室離れています。

学年の最初は、前までの流れのままで、朝の会と帰りの会と給食と・・

いくつかだけは交流教室、他は休み時間も昼休みも、ほとんどかがやき1で、本を読んだりして過ごしてきました。

後期あたりからだったが、スケジュールに毎日2時間目の終わりに「5.6年教室へ行く」が入っていました。

これをする!とかの決まり事はなく、「た~だ」一緒の教室にいる です。

時には話をしたり、時には何もしなかったり、時にはプロレスしたり。誰かと遊んだり、みんなと遊んだり。

工作展へ出品も、交流とかがやき1が一緒の場で作れるもの で、給食の配膳時間も利用して一緒に制作していました。

2月最終日のお昼休みは、前任の校長先生ともよくやってたフリスビーをして遊んでいました。

一斉休校の前に、職員が今後の対応の話し合いであたふたしているときで、結局これが、今年度最後の休み時間でした。

世間には、自分と他の人とが ここがちがう とかで、偏った見方や知らんぷりや仲間はずしが是認されてきていますし、そのちがいを持つ人を疎ましく思う人も。

(自分自身も、同じことを繰り返したり、みんなの場で静かに!のときに、ひとりごとを言ったりするときに、冷たい目を向けたことがありました。

『そこにいること』を認めることが、できるようになってきているのは、中原の子どもたち、先生たち、保護者さんたち、ご近所さんたちの様子を見て、教えてもらって、少しずつですし、今も これからも 考え続けていくことです。

中原小の校長先生は今年度で退職です。

阿蘇郡市の特研をここ7年、県の特研でも5年お世話役をしてきました。

「あ~あと2週間しか・・・ほ~んなこてもぅ・・・。」と、片付け等の合間にため息をついていました。

給食の献立

新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休校によって、子どもたちは平日のお昼ごはんもおうちで食べていますね。

「小国ジャージー牛乳 麦ごはん ジャージャンドウフ しめじの中華あえ にくまん」

もし通常通りだったなら、今日の給食の献立は これでした。

12月に5.6年生は家庭科の授業で、栄養教諭さんが『給食なめんなよ』の授業をしてくださいました。

給食を作るのに「一番大事にしていることは何だと思う?」とたずねられ、子どもたちは毎日食べている給食を思い浮かべながら、たくさんの意見を出してくれました。

栄養バランス! 野菜をちゃんと食べる!

主食と主菜・副菜の量(ごはんをメインにしたとき、50~60%のカロリーにしてありますよ)

いろどり!(毎日 にんじんが使われていない日はほぼないことを、子どもたちは知っています。)

味(おいしく!そして毎日同じでなく いろんなおいしさを経験させてもらっています。実はいろんな味は、もっと他にも・・・という好奇心も育むんですよ。)

量! 安全! 金額!(一食250円ちょっとです。そのうちまず牛乳代はひいて、その残りであのおかずを作られるんです!)

作る時間(センターの調理員の人数や調理器具と運搬の時間も含めて)!

愛情! 食べやすく! 旬! いろんな食材! 地産地消! カロリー! マナー!和洋中! 文化や行事! テーマ!・・・

お昼ごはんに、給食のように毎日・・・家庭で(自分は)とてもまねできません。

1年生は1月に、『まほうのたべかた』の呪文で、苦手なものも食べられるようになる方法を教えてもらいました。

子どもたち!おうちの方の作ってくださったものを、好き嫌いしないでたべているかな?

今年度の給食はもうありません。

給食センターの方々、1年間、どうもありがとうございました。

当たり前みたいにいただいていた給食のありがたさを実感しながら・・・。

おかわりじゃんけん↑

(みんなが残さず食べてくれていたので、ほとんど残さいはありませんでした。)

ごちそうさま↑(食後ですが、きれいな食器)

おうちでも、食事の前にちゃんと手洗いをしてくださいね。

一日一日成長している子どもたち、給食みたいに牛乳を飲んでいるかな?

ふふふっ・・・ブハッ!↑

2月の好きだった(絶対自分じゃつくれない・・・手間ひまかけて愛情いっぱい)献立ベスト3!↑

食べた後は、順番みがきをしているかな。

ときどき、仕上げみがきもおねがいします。

(写真は、2月最終日の給食の前後です・・・)

新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業(休校)期間の延長及びについて

中原小学校 保護者 様

南小国町立中原小学校

校長 楠田 明弘

1 臨時休校期間の延長は次のとおりです。

令和2年3月16日(月)から3月24日(火)まで

(※ 3月25日から4月7日までは春休み)

2 臨時休校期間中に以下の登校日を設けます。ただし、風邪等の症状がある場合または出席に不安を感じる場合は、登校を控えるようお願いいたします。

(1)3月18日(水)…午前(通常通り登校・宿題確認等)給食なし 12:10下校

(2)3月23日(月)…午前(通常通り登校・修了式)給食なし 12:10下校

(3)3月24日(火)…6年生のみ登校(卒業式)

3 臨時休校に関して以下の点にご留意ください。

(1)感染症対策及び健康管理

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための休校です。以下の点に留意して予防に努めてください。

① 人の集まる場所等への外出を控え、基本的に自宅で過ごすこと(休日の不要不急の外出等は控える)。

② 自宅においても、感染症対策(咳エチケット、こまめな手洗い・うがい、部屋の換気等)をしっかり行うこと。

③ 規則正しい生活習慣を心がけ、体力維持につながる適度な運動も行いながら、心身の健康管理に努めること。

※中原小ホームページに「おうちで体を動かすメニュー」を掲載しています。ぜひご覧ください。

骨・関節を意識して・・・

学校が休校になりましたが、いつものように3月の安全点検で各教室をまわり、校訓をながめました。

「ゆたかに かしこく たくましく」

そうなんです。

『学校』はゆたかに!かしこく!たくましく!の場なんだとあらためて。

こうして行動が制限されると、(仕方ないこととはわかりますが)学校で集団でのそれがむずかしくなりますね。

でも、この状況の中で 各おうちの方のご協力に こころから感謝しています。

・・・時間割をたてて計画的に過ごしたり、食事の準備をしておいてくださったり、きょうだいで一緒にクッキングをしたり、おうちの仕事を手伝ったりして、全員元気にしています。

(おうちの方にとったら、もう~~~~~っ(イライラ)って、時にはちょっぴりそうなっていることもあると思います・・・・・。

(あと少し・・・かどうかまだわかりませんが)早くいつも通りになるといいです。

休校になって、子どもたちは『自分のカラダと心』に気を配っていますか?

学校では 毎日朝の会で、担任の先生が健康観察をしていましたので、お休み中もおねがいします。

3月7日のみな読むにっこり地元新聞に「国の調査 走る力落ちる」と、こどもの体力テストの結果から、「ゲームより体動かして」という記事がありました。

今は、感染拡大防止が第一の目的なので、(苦しいでしょうが)どうしても室内でテレビをみたり、ゲームなどが多くなっているでしょうね。(仕方ないことかも・・・ですよね。)

そんな中、毎日のそして一日の気温差は大きいですが、確実に春が近づいています。

いつもの年なら、春休みのかけっこ教室 参加募集をするころですが・・・今年はできません。

もし、おうちでからだを動かすなら、これがおすすめです。

① おしり歩き

「前に進んで、今度はもどります。」

「うでをふって。基本的な姿勢で、骨盤や腹筋、背筋を意識しながら行うといいですよ。」

つぎに、② つまさきタッチウォーク

おへそが ももにあたるように!を意識しながら

「体を前に倒して、片方ずつ 手でつま先をさわりながら歩きます。」

そして、ももをあげて、③ 股関節回し

「外回し 内回し 股関節を片方ずつ回します。右足と左足を10回ずつくらい・・・。」

「股関節の可動域が広くなります。」

「おっとっと・・・・けっこうむずかしい。最初はかべにつかまってもいいですか?」

「いいですよ!片足立ちはバランスを意識するので、体幹も鍛えられますよ。」

★股関節は『関節』。だから、柔軟性を高めるおしり周辺の筋肉ストレッチは、姿勢や歩き方、腰痛や頻尿にいたるまで体のあらゆる不調にも関わります。

「この機会にご家族でチャレンジしてみませんか。」

「そして、最後は、肩甲骨を動かします。」

「おにぎり!!!」

どんなふうにするかは、子どもたちにきいて、一緒にやってください!

こんなのも!

お休み中も、手洗いをきちんとしてるかな?

呼吸器系が乾燥しないように、水分をとって、部屋の換気もおわすれなく。

無観客試合

プロ野球の試合で、ホームランボールが誰もいない観客席に飛び込んでいるシーンがニュースであっていました。

新型コロナウイルス感染拡大を受け、無観客で行われた試合でした。

他にもライブ、ゴルフ、競馬、マラソン(お笑いも・・・)が、中止や延期や規模縮小など、いろいろなところに影響が出てとても深刻です。

本当は中原小学校も2月27日は授業参観の予定でした。

1年生は「たいせつないのち」でからだのせいけつやプライベートゾーンなどを学習する予定でしたが、延期となりました。

2年生は、自分のからだの成長を、「いのちのたまご」のところからさかのぼって学習してきました。

名前の由来も知って、漢字で書けるようになり、さあいよいよ!授業参観が『出産』の予定でした。

・・・しかし授業参観が中止に。

この事態の時に慌てて・・・ではなく「明日へジャンプ」のまとめとして落ち着いて授業をしたいということで(もう臨月ですけれども)予定の内容は延期されています。

3.4年生はたくさんの時間をかけ、タブレットで家族新聞を作りました。

小さいときのことをおうちの方に聞いて、また思い出に残っている家族のイベントのこと、これまで育ててもらっていることへの気持ちなどを、ロイロノートで紙芝居風に作りました。

リハーサルまで終わっていたのですが、発表は延期になりました。

5.6年生も保護者の方に参観していただくことを予定して、ロイロノートに準備をしていました。

2月28日。

来週月曜日から2週間の休校が決定、授業参観ですることにしていた予定の内容を今日するかしないか・・・1~4年生と同じように延期を・・・・いやいや、もしも休校が延期になったら6年生は・・・

ということで、保護者の方に見ていただくことはできませんでしたが、発表となりました。

5年生は家族の一人に焦点を当てて取材をし、まとめをしていました。

仕事の内容と、どんな思いで仕事をしているのかをインタビューし、教えてもらったこと、調べてみての自分の今の考え・・・と構成がしっかりしていました。

まとめ方だけでなく、発表の仕方も 「学びのツール」(既習学習を活用する)はここにも。

タブレットはキーワードと写真のみ。原稿にたよらず、クラスメイトの顔を見て「みなさんは、おうちの方がどんな仕事をしているか知っていますか?」とつかみに質問をしたりして、1枚目のスライドからみんなをひき込んでいました。

早起きをして学校へ行っている父のことを「理科を(理科だったら)教えてくれる」とかいっていましたが、毎年夏休みには自由研究にチャレンジしていますね。

毎年夏休み明け、母の心の俳句もうまれます・・・ちなみに今年は。

「発芽見る 豆の実験 夏危険」(臭い!)

「にらめっこ 豆にもやしに 息子の夏」でしたね。

休みの日に学校について行ったら、花や生きものに水をあげたりしてお世話をしていたそうです。

牛を飼っているお父さん。

毎朝のミーティングでも、牛の世話をしたことを話してくれますし、イラストなども、自分もかわいがっている子牛が登場します。

牛の仕事を始めたのは、「物心ついたときから牛がいた」なのだそうですね。

毎朝早く起きることは知っていましたが、少々熱があっても仕事をしているそうです と。

町の広報などにも、表彰されていたのが載っていましたね。

(厳しい訓練なども多かったと思うのですが)何よりも勉強がきつかった と話してくれたお母さんの仕事のこと。

今回のお母さんの仕事調べを通して、自分も人を救う仕事に就きたい と。

ブルーインパルスの写真の時は、うぉ~~~と声があがっていました。

建設業と、木を切る仕事もされています。

学校もプールの入り口や運動場の工事でお世話になりました。

「お父さんは、山がきれいになると持ち主の方がよろこぶ それがうれしいのだそうです。」

仕事の道具や内容を調べ、もしものときのことがあるので、命がけの仕事であることを知りました。

またあらためて、木は教室や校舎の壁など、身近にあることにも気付きました。

途中で、発表の仕方や内容についてのおかえしがありました。

中湯田から通学している子が

「あなたのお父さんから、道が暗いところの木を切って明るくしてもらった。安全に登校できている。」と、話を聞いて、頭の中でつながったことを発表してくれました。

「私の父が何の仕事をしているか知っていますか?」

米の収穫の時期は、夜も遅くなり、とても忙しいことを、6年生のお兄ちゃんの同級生は、中学年の時に社会で見学に行ったことがあるので知っています。

「お父さんは、農家の人が喜ぶのがうれしいと言っていました」と。

歯科医院の受付をしているお母さんのことです。

自分も歯医者に行ったことはあるけど、今回仕事の内容を取材して「いろんな事に気を使うんだな」とよくわかりました。

だから、朝早く出勤しているのは、いつものことだったけど、その朝の忙しい中に自分の準備もしてくれることに「ありがとう。無理せずがんばって欲しい」と言っていました。

JAの今は畜産課で、牛の角きりや、パソコンで事務的な仕事もしているそうです。

あまりお休みがないし、朝6時頃からセリに行くこともあるのだそうです。

「この仕事をしていてうれしいことは?」とたずねたら

「農家さんに感謝されることがうれしい」と答えてくれたそうです。

6年生です。

「自分が産まれたときのことを知っていますか?」

心に残っていること(獅子舞が来てこわかった)(自転車にのれたとき)(卒園式ごろ、昼寝しないで、リカちゃん人形で遊んでいた)などのエピソードに続いて、小学生になってからの修学旅行の思い出。

これからの中学校では、部活動で姉のように吹奏楽部に入りいろんな楽器をマスターして、中原小のぎんなん祭に来たいと思っていること。

将来は動物・介護の仕事をしたいことを発表しました。

自分もみんなも「笑顔」にしたい と。

小さいときに病気をしたこと、入学式の時に緊張したこと 複式学級になったときの気持ち ぎんなん祭での発表のことなどをふりかえって、自分の心の中の記憶と、周りの人からそう見えていたんだなということのちがいなど、スライドでは見えない こころの部分の成長を紹介。

将来は自動車製造の仕事をして、車が好きな父にも車を買ってあげたい と。

赤ちゃんのころ、母の肩を噛んだりしていたそうです。

「味は覚えていないけど」なんて感想はみんなをクスッとさせていました。

中原に来る前の学校でのエピソード(3年生のとき、習字の時間に先生に叱られたこと)や転入してきた頃、まだあまりうまくいかなかったことなど、不安があったこともするっと。

現在6年生でリーダーとして努力してきたこと、団長なども経験して今思うことを、中学校や将来につなげて。

おうちの方から、はじめて寝返りをしたときのことや、お母さんを「おたあさん」と言っていたこと、自分の小さいときのエピソードを聞いて、「自分勝手だなと思った」などと話す顔が、時々おとな 半分子どもでかわいかったです。

6年生になってリーダーとして率先して!のつもりでもうまくいかず、去年までの6年生はどうしていたかを考えたり悩んだりもしたそうです。

将来なりたい仕事はふたつあるけど、とにかく人に仕事を任せられる、信頼される人になりたいと発表してくれました。

5年から6年 6年から中1への今、ちょっと立ち止まって、今のくらしや自分を見つめたこどもたちに、先生は

「この節目で、『今』は当たり前ではないこと、『平和』であることはなぜか、立ち止まって考えて次に進んでほしい。」

と話してこの時間を終わりました。

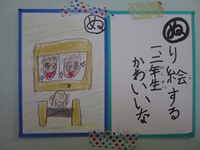

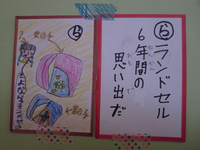

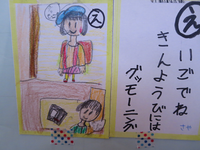

ぬ(かるた)

「ぬりえする 1.2年生 かわいいな」

ついこの間まで2年生だった(ふふふっ)3年生が(社会で)作ったかるたです。

2年生は、明日へジャンプの学習の入り口で、等身大の自分を描きました。

1年生は、卒業生を送る会と、卒業式に掲示する、大好きな6年生の似顔絵を描きました。

このかるた作りや昔の道具しらべのまとめを完成させた3年生は、この学びのツールをいかして、最後に2チームに分かれ『新聞社対決』(より 見やすい わかりやすい 伝わる)新聞を作り始めていました・・・。

スタートしてすぐの休校・・・(新聞社名も決まってはりきっていたのに残念)

臨時休業及び学年末・学年始めにおける生徒指導について

いよいよ本日から臨時休業になりましたが、熊本県教育委員会から以下のような通知が届きました。

ご理解とご協力をお願いします。

1 家庭における見守りについて

(1)お子様が、命の大切さを自覚し、健康で安全な生活が送れるようにしてください。必要な外出時は人混みを避けるとともに、交通事故や不審者による声かけ、車への誘い込み等に十分注意させてください。また、自然災害発生時は、地域の実態に応じた対応をお願いします。

(2)お子様が、出会い系アプリ・サイトを利用しないことや、SNS・インターネット掲示板等で知り合うなどした直接の面識がない人と絶対に会わないこと、個人情報を掲載しないこと(氏名・住所・所属や無料通話アプリのQRコードなど。近年は、特に自画撮り写真等に関する被害が増加)、他人を誹謗中傷する書き込みを行わないこと等について家庭でも注意をお願いします。また、新型コロナウィルス感染症に関連して、不確かな情報や誤った情報等を発信しないよう注意をお願いします。

(3)お子様が、進学・進級に伴い不安や戸惑いを抱えている場合は、学校と連絡を取り、相談の機会を設けてください。

2 関係機関等との連携・協働について

(1)休みが長期に及ぶことから、お子様が家族の一員として自らの役割と責任を自覚し、充実した生活が送れるよう、いつも以上のコミュニケーションに心掛けてください。

(2)お子様の進学に伴い、携帯電話やスマートフォン等の新規契約をされる場合は、フィルタリングを設定するなど、安全利用に関する具体的な対策を行ってください。また、この機会に携帯電話・スマートフォン等の適正利用に関する家庭でのルールづくりやその確認に取り組んでください。

(3)万一、外出時の事故や災害等が発生した場合には、速やかに学校や警察への連絡・相談をお願いします。

リアクション

リアクションその1

金曜日はENGLISH FRIDAY

英語の時間に、前に出て発表する人のを聴いてシーンとしていましたが、先生が、

「だまってきかんで、リアクションしよう!」と。

(ENGLISH FRIDAY 英語でしゃべるのもあいさつくらいでやっと・・・。

金曜日はできるだけおとなしくしています。

それに、人の話は黙って聞く!が当たり前だと思っていましたが、なんかちがうぞ・・・)

先生とALTがこんなふうに・・・といくつかのリアクション あいづちの例を言うと、次の子の発表からは

「Really?」「Yeah.」「I see.」「Great!」「Nice!」「Hmm…」「Me,too」

などが聞こえていていました。

「Wow! Excite!」

リアクションその2

2年生は生活科で自分の成長の振り返りをしています。

おうちの方にたずねてきて知った、自分の誕生の時のこと、成長する途中で病気をして心配したり、はじめて歩けた日にみんなでよろこんだことなどを発表して。

そのあと、感想を書いて、ひとりひとりがその子に「おかえし」を読んで手渡していました。

リアクションその3

毎日発行の一枚文集。

昨年度で本校を退職された先輩先生を見習って、毎週月曜日に教室にお花を飾ることと、日記を通信で発行する!を実践されてきました。

子どもたちが日記を書くのは、今は当たり前になっているようです。

一年間 日々繰り返しました・・・「習慣」。

発行した分を先輩先生は毎回見て、赤ペンを入れてくれて、担任の先生はまたそれを作文指導にいかしています。

赤い羽根共同募金補助金事業

赤い羽根共同募金補助金事業というのがあります。

その活動のためにいただいているお金で「シールはりえ」を購入しました。

事務の先生が作り方を含めてすべて段取りをしてくれて、クラブ活動の時間に作りました。

1.2年生のわくわく中原教室の先生や、毎回新しい世界に連れて行ってくれる読み聞かせの方、毎日安全に登校を見守りしてくださる方、(いもはいのししにたべられてしまったけど・・・)畑を貸してくださっている方、(残念ながら急きょ福祉教室は中止になってしまったけど・・・)りんどう荘の方、弟や妹もお世話になっている保育園の先生、グランドゴルフを一緒にした老人会の方、防災料理教室をしてくれた食生活改善推進代表の方など、お世話になっている方々に、作成しお礼に行きました。

「いつもありがとうございます。」の気持ちを届けました。

わくわく

2月21日 わくわく中原教室がありました。

この日のわくわくの先生は、もともと体が資本のお仕事をされていて、運動場のうんていは超ハイスピード!鉄棒は筋トレみたいに連続逆上がりされる、めちゃくちゃ体育系ママです。

どうしてギターをはじめたのかをおたずねしたら、「ぎんなん祭で地域の方が演奏されていたのを見て、やってみたくなってギターを買いました。」とのことでした。

おうちから2つのマイギターを持参。

はじめはみんなで触らせてもらい、そのあと演奏を聴いたり、おなじみの曲は一緒にみんなで歌ったり踊ったりしました。

(ブルーハーツの曲の時は、先生だけ熱く歌い、ゴールデンエイジはポッカ~ンとしていました。)

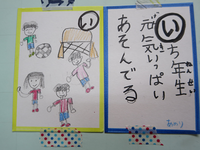

カルタ[い]

3年生が社会で作ったカルタが完成しました。

社会の学習プラス、中原の地域のことや中原小学校オリジナルのこと、中原小のおともだちのことが詰まっています。

みんなでカルタ取りをしたいと思って作ったはずです・・・・。

「い」一年生 元気いっぱいあそんでる

全校み~んなに愛されて成長真っ最中 一年生4人組です。

臨時休業のお知らせ

保護者のみなさんには、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、子どもへの影響についてご心配されていることと思います。

中原小学校としては、子どもの安心・安全を一番に考え、感染拡大防止のため、南小国町教育委員会と協議し、町内全小中学校一斉に臨時休業とすることにしました。

臨時休業中は、子どもの集団による感染拡大を防止することが極めて重要で、不要不急の外出は控え、できれば毎日ご家庭で健康観察を行い、気になる場合などは体温を測定するなど、体調管理に十分ご留意いただければと思います。

〇臨時休業期間

令和2年3月2日(月)から令和2年3月15日(日)までの間

(休業期間は、今後の状況をみながら延長する場合があります。)

チャレンジ(ゴールデンエイジ ~第12時)

第11時も「おにぎりぃ」

毎回ここ、みんな意気が合ってて、力も入ってます。

第12時のおにぎりをするとき、「おにぎりが食べたくなった」とか「おにぎらず」とかいってる子もいました。

朝から長い距離を歩いてくる子は学校に着いてすぐ「朝ごはん、いっぱい食べてきたとに、もうおなかすいた」とか言っていましたもんね。

今年の校内研修のまとめである研究論文の審査が終わり、教頭先生から「入賞はしていませんでしたが、次につながる立派なまとめができたと思います。」とありました。

「次に」というのは次年度ではなく、すでに日々にいかされているなと思います。

研究テーマは「主体的に学び、深め合う児童の育成に向けて ~サブテーマ UDの視点を取り入れた授業の改善~」でした。

仮説①の「好き・わかる・できる を実感して学習に向かうための手立て」

は毎日の授業の中に、準備(教材研究)をして。

例えば算数の授業で、新しいところに入り問題を解くときに、既習事項の活用「学びのツール」を書き出します。

体育も同じなんですね。

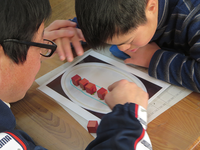

第10時から台上前転が加わりました。

進度に合わせ、段階的な課題にチャレンジします。

前シリーズのマット運動の時に、倒立や側転などで、逆さ姿勢の動きを行ってきたので、スムーズです。

仮説2「な か ば る の学習過程において間接指導時の学びのスキルによる深い学びあい」

日常の授業に定着しているな・・・と思うんです。

それが今回の体育でも。

チャレンジタイムに1、2年生の練習についている子がいました。

「ここを見るとこわくないよ」とか、「手をこうしたときに一気に」と体重を、むこうにかけるときに、最初につけるところを教えていたり。

終わってから高学年さんに「なんで終わりの時間まで、自分の技のチャレンジせんやったと?」

とたずねたら「一応 ひととおりやりましたよ。1度、回転の確認にやわらかマットのほうに来たら、1、2年生が回る練習をしてから、一緒にしました。」と。

11回目のおわりは、とび箱先生のお話「ポイントをおさえる」ではなく、「今日の感想を言える人?」と。

たくさんの子が手をあげてくれて、三人が発表をしました。

今日できるようなったことを、自分のつかんだコツを加えて発表しました。

子どもたちは、うれしい顔+ちょっと自慢げな顔で、自分の言葉で言ってくれ、それをみんなで共有(拍手)しました。

12回目の最後には「今、やっていることを忘れないで。こわがらないで、むずかしいこともチャレンジして、ステップアップしてほしいです。5年生までの人は来年もまたチャレンジできるから。」と、とび箱先生が言って終わりました。

・・・でも、授業時間が終わってからが終わらない・・・。

体育館の扉を閉めるまで、あれこれ技の見せ合いが続いて・・・・。

次の時間に遅れたことでしょう・・・・

チャレンジ ゴールデンエイジ 全12回(マット六回+とびばこ六回)が終わり、たくさんのチャレンジを間近で見れました。

子ども(ゴールデンエイジ)がマット・とび箱がじょうずになる「チャレンジ」だとばかり思っていましたが、終わってみると かわいいとび箱先生もうまれていました。

そうそう 講師として本校にいた先生が、採用試験 二次の体育実技テストのために、とび箱練習をしていたときもチャレンジ!されていたな・・・。

大人(シルバー)もたのしみながら、いろいろ学んだ「チャレンジ」全12時間でした。

寒いけど・・・

2月18日と19日はとっても冷えましたね。

中原の朝の気温は-6℃でした。

天気予報がよく当たるようになったので、空や景色を見るより、下を向いて検索することが増えて、ついつい感覚で季節を感じることが減っているような。

でもちゃんと春に向かってすすんでいることがあります。

新一年生の体験入学で、7名の就学児を新6年生がリーダーになってお迎えしました。

中学校の先生が来て、数学と英語の授業をしてくれました。

英語は5年生も一緒に体験させていただきました。

ウメが咲いていました

朝ランに一番に飛び出してくる子に、「寒いやろ?何で毎日一番早く外に来ると?」とたずねたら、こっちこっち と呼ばれて後期の目標を指さして「これを達成するんです」とにっこり。

毎朝5周以上走る と書いてあります。

毎日 目標を意識しているんですね。

・・・・・今の学年が始まったころの朝のことを思い出し、この一年ののびをグ~ン感じました。

前期の終業式 後期の始業式の日に、校長先生と教頭先生から「のびていく」とお話がありました。

チャレンジ (ゴールデンエイジ 第9時~)

2月14日(金)に全校合同体育9時間目 とびばこの3時間目がありました。

「ドン・パン」

タンタンタンタンタンタン・・・タンバリンの速いテンポにあわせて走り(助走)、ドン!と大きな音がなったら、両足ジャ~ンプ(ロイター板で踏み切りのところ)をして、パンと手をたたきます。(着手)

友だちを追いかけたり、先生に追いかけられたりしながら走り、基本的な動きを、みんなでリズミカルに楽しく身につけることができますね。

みんなで一緒にできるのがいいのは、低学年の先生にとっては特になんだそうです。

合同体育の時間割を打ち合わせしながら、低学年の先生たちが話していました。

「本当にこんな機会がありがたい。とび箱先生からお手本を見せながら教えてもらえるのやその内容もだけど、自分の学年だけでしていたら、とび箱の準備だけでも授業時間の何分の一かをつかってしまうし、途中で一段増やそうとか減らそうとかも・・・。」と。

みんな(複数)の先生で一緒にやっているからこそ のことも。

とび箱先生が、たった今できるようになった子の担任の先生に「先生、ほら見てください」と、言われるだけでほめられているような気持ちの子ども さらに担任の先生に見てもらって、またほめられて。

担任ではない先生が、「はじめはできんでぶすくれとったけど、今日できたとよ。うれしかった~、感動した~。」と体育館を出て歩きながら話してくれました。

ウォーミングアップで、首のストレッチがあります。

子どもたちから「気持ちいい~」と聞こえました。

ずっと同じ姿勢でいることが多かったり、あちこちきしみはじめている中原の先生たちは『あるある』ですが、子どもも なんですね。

「おにぎり」

おにぎりが上手になって、毎回するからきっと、可動域が広くなってると思います。

「パン」

前回、ドンの足の位置に足型が置かれましたね。

今回は手をパンっと着く場所のめやすになるテープが貼られました。

「手を遠くにつくといいね」とわかります。

とびとびランドで、みんなが一通りの技を体験できるようになっていますが、自分で自分の今できることを考えて選びます。

ほんの少し、あと少しのところを選んでいる子に、全部の先生たちが手を添えたり、過去の体操の経験を生かして補助具を用意したり。

とびばこ先生から「練習をたのしんでいるね。」と声をかけられた二年生の子が、日記を書いていました。

「5だんとべた

今日の体いくの時間に、とびばこをしました。

とびばこをたてにしてとびました。

それで私は5だんをしました。

そこには先生がいて、とべないときにひょいとおし抱えてくれました。

それを何回もやっていたら、ちょっととべるようになりました。

そうしたら先生が

「とべたねえ。」

と言ってくれました。

わたしは

「はい。」

と言いました。

こんどは6だんをしたいです。

チャレンジ (ゴールデンエイジ 第8時)

第2回マット編は2月12日でした。

今回からは準備も片付けも、自分たちがしています。

今日のウォーミングアップは、とび箱先生がどんどんとタンバリンをたたきます。

自然とリズムが、いつもの自分のペースより速くなっている子がほとんど。

そして休もうとすると、「休まないで!」とすかさず声がかかりました。

足踏みは、腕をふります。

「鼻!腰!鼻!腰!」と。

準備のところに、今度は足の位置の印がつきました。

とび箱の基本的な動きを身に付けることができるような、とびとびランド、2回目です。

グループでブースをまわります。

あ、ちょっと失敗、もう一回!としようとすると、次の人とぶつかりそうになります。

リーダーさんがまわりを見て、次の人に合図をしたり、混んでいるところを飛ばしたり。

自分たちで、自然なルールを守るようになりますね。

技にチャレンジになったら、個人で動きます。

自分で選んだところをチャレンジ!!

あまり体育が得意ではない子は、状況に合わせて、思った通りの動きをしようとしても、つい手や足がうまくいかない となることがあるようです。

「助走」をはじめて、やっぱりやめた・・・と足の止まった子にとび箱先生は声をかけ、

ドン パン ドン と、「踏み切り」「支持」「着地」の一連の流れにおつきあい。

できました!

チャレンジ (ゴールデンエイジ 第7時)

全六回シリーズのマット編が終わりました。

そして、今度はとび箱編が始まりました。

第7時 とび箱編の第1回目は、2月10日月曜日、5時間目に体育館に行くとすでに、コースが完成していました。(いつの間に準備を・・・すみません。)

いつものように、ウォーミングアップをしてから

あ、「おにぎり」のトレーニングは、いざゆけ無敵のプロ野球チームキャンプを見に行かれた先生によると・・・プロの方もウォーミングアップで「おにぎり!」をされていたそうですよ!

とび箱の練習は、条件を変えた場をいくつかコースで設けてあります。

先生が

「〇〇ランド と名前をつけましょう!何にする?」

と言うと、いろいろ意見がでまして5年生の子の言った「とびとびランド」に決まりました。

コースは三角コーンをスタート地点にして、グループごとにマットの時と同じ要領で回ります。

とびあがり とびおりなどもあり、数名の先生たちにとったら「昔 田んぼの近くや川の横やらで、こんなことして遊んでいたよね。」みたいなコースだとはなされていました。

とび箱先生からのポイントはひとつ、支持の手のことです。

「どんと着手をしっかりして、ぱーんとはなす!」でした。

後半はいくつかとび箱を動かしてコースを作り「技にチャレンジ」

片付けの仕方は、安全に気をつけて、手分けし、左右に置きましょう と、手順を覚えながら。

とびばこの第1時を終えて体育館を出るときに、前シリーズのマット運動できれいにできるようになった子や先生が側転をして見せてくれていました。

回転や倒立など,日常生活では行われない動き。こうして全員でマットやとび箱運動を行うことって、こんな変化がでるんだな~と思いながら、体育館の鍵を閉めました。

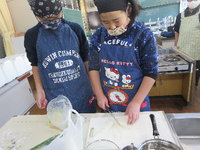

朝食づくり

2月5日に五・六年生の家庭科では、生活リズム作りで大きなウエイトを占めている「朝食作り」をしました。

ごはんを炊いて、おみそ汁を作る五年生と、自分で考えたおかずメニューを作る六年生でした。

自分で朝食を準備できる人が、今年また12人増えました。

2月12日の、新一年生1日体験入学で、学校から保護者の方への説明のときも、「朝食を食べてきてください」とおねがいをしました。

朝食はごはん党?パン派?コーンフレークかな?

10角形であらわしているのは栄養バランスではなく、学力調査の結果です。

朝食摂取と学力との関係も言われてはいますが、他にも、子どもが精神的に落ち着かないときや元気が出ないとき、朝のおうちでの様子をたずねると、理由があって「いつもは食べるけど、今日は朝ごはんをたべていない・・・」というケースは少なくありません。

来週はテストもあるので、エネルギーが必要です。

ぐっすり眠って、気持ちよく起きて、朝ごはんを食べて、朝の光を浴びながら、元気に登校してもらえたらいいなと思います。

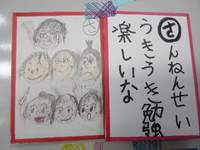

かるた(さ)

「三年生 うきうき勉強 たのしいな」

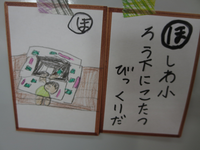

三年生の社会 学習のまとめでかるたを作っています。

「星和小 ろうかにこたつ びっくりだ」

「カヌーをね むかしはやってた 中原小」

「むかしはね 子どもも手伝い たいへんだ」

百年前と、五十年前と、現代を比較しての一覧ができました。

・・・・かまどで火をおこしているところです。(上手でしょ!)

3.4年生のうきうき勉強は、教科だけではありません。

理科・社会のとき、二人組や三人組での作業グループ作りのとき、先生が決める とか、きまりごと とかではなく、自分たちで話をして、決めています。

少人数のクラスなので、友だち関係が固定化してしまったり、誰かが思い通りにいかないことが続いたり、知らないうちに自分勝手をしていたり・・・に気づけるように。

毎回シナリオなしのSST学習みたいです。

失敗もあるけど、それが勉強なんですよね。

中学校とかに行くと、他の小学校の子との友だち作りからですから。

作業グループつくりの時だけではありません。

休み時間も、四年生をリーダーにした毎日チームが変わる、九九を含めた漢字クロスワード勝負でもきたわれています。

「そろばんで 計算してる だがしやさん」

もうお買い物はできなくなりましたが、中原にあったお店の方は、レジのところでそろばんを使われていたそうです。

「四年生 いつもなかよく ふたりぐみ」

チャレンジ(ゴールデンエイジ 第5時~)

合同体育 第5回目が、2月6日にありました。

この日の朝は、こんなのを拾ってきていましたね。

体育館は寒かったですが、

今回もウォーミングアップでおにぎり!などをしてから・・・・

ストレッチ→ぐるぐるランドのあとチャレンジタイムです。

今回は『支える技』編。

先生からのポイントひとつ。

そのあとに、自分のやりたい技を選んでできるようになったことをしていました。

できることを繰り返したり、コースをまわると一通り体験できる技を組み合わせたりする子もでてきました。

この日の昼休み、外にマットを引いてやっていましたね。

第6時が2月7日にありました。

学習カードにてきたところにシールをはれました。

5回目まではできていなかったのにも、シールがもらえていた子に

「どうやってできたと?」ときいたら、

「知ら~ん、わからんけどできた。」と感じがつかめたようなことを言う子もいたし、

「コツがわかった。こうやって・・・」と、廊下でバランスをとることの解説をしてくれた子もいました。

学習カードのふりかえりの書き込みだけでなく、日記にも、うれしかったことや、もう少しここが・・なども書いてありました。

次からは跳び箱です!

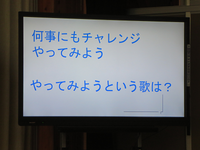

チャレンジ(やってみよう)

2月の生活集会、目標の発表。

そして、校長先生のお話は、みんなにスライドを見せる前に準備をしながら

「今日のお話は、みんながどのくらいテレビを見ているかわかるな・・・。

あるお笑い芸人のね・・・・へへへっ。」と。

子どもたちから、ざわざわといろんなお笑い芸人の名前が聞こえます・・・・

きゃ~校長先生が、え?もしかして・・・?

この人を知っていますか?

子どもたちは、よく知っているコンビのようですぐに答えました。

(ん?あれ?ちがった・・・)

この漫才師さんは「やればできる」と言うのが有名なのだそうです。

出身の高校の校歌にも、そのフレーズがあるのが話題になりました。

続いてWANIMAさんが映し出され

「やってみよう♪」が紹介されました。

校長先生が天草勤務の時に、WANIMAさんが練習していたパチンコ屋さんの建物にも行ったことがあるとお話されました。

WANIMAさんが天草のじいちゃんを想って作った歌があります。

じいちゃんが、家族のために漁に出ていた、その姿を見て今があると、教えてもらったことを詩にしてるそうです。

♪想うように歌えばいいと 思い通りにならないと日を そう教えてくれたね・・・

じいちゃんが、「好きなように思うようにやってこい」「いつでも帰ってきていいけん。」と言ってくれてたことから、ふんばれた思いがこもっているのだと。

WANIMAさんが「若いときは無敵 なんでもやれちゃう いろいろやれちゃう はまるまでいろいろやってほしい」と18祭という番組で18才1000人の若者さんに言っていました。

「未完成でいい 肩並べて全力で向かっていって・・・」と。

だめでもいい。向かって行くことがいいと。

校長先生のお話も「チャレンジ」です。

毎朝「おはようございました!」と校長室のドアをノックする子らに、「やれば・・・?」と渡してくれているメッセージです。

あったまる本

2月の生活集会では、文集「ゆめ」の表彰がありました。

1年生の俳句と、2年生の作文(お母さんと、おけを持って、みょうがをとりにいったこと)と入賞者のタイトル「ほしくんいままでありがとう」「ぶじにおわったいねかり」が載っています。

2月4日。

朝の気温が-3度の「立春」でした。

児童給食委員会の発表があると聞き、見せていただきたくて、市原小学校の業間活動におじゃましたときも、文集「ゆめ」の表彰があっていました。

市原小学校の先生方には、久しぶりにお会いした方もいたのに、毎日会っているような気がしたのは気のせいだったかしら・・・。

2月の「今日は何の日」本コーナーもにぎわっています。

ピンクのお花にあつまる鬼さんが、「いい本読んでこころからあったまろ」と言っていますよ。

あったまる本1冊目!

ぷくぷくうがいの前の、本の紹介コーナーは、伝言ゲームで四つのワードから連想される本を当てる でした。

答えは『ぐりとぐら』でした。

あったまる本2冊目!

2月の読み聞かせは、1.2年生は雨なのにかさをささないおじさんのお話でした。

雨が降ったら傘をさすのが当たり前と思っていますが、そうじゃない、雨が降っても大事に傘を持ち歩くおじさんがいました。

でもおじさんは、出会いによって心が揺さぶられ、かさを・・・・。

こころが動くところを読むのがとっても上手で、一緒に揺さぶられた子どもたちからの感想発表は興奮していました。

あったまる本3冊目!

3~6年生の読み聞かせの本は、「ころべばいいのに」でした。

嫌いな人がいる時に、遠ざけるのではなく、だからといって覆い隠してしまったり、ごまかしたりするのではなくて。

もしかして、自分にいやなことをするあいつは、だれかにあやつられているんじゃない?

だとしたら、ほんとうにいやなやつって、あやつっているそいつなんじゃない?

じゃあ、あやつっているそいつを・・・みたいな。

感想には、「自分も・・・」と、お話しを聞いて妄想したこととかを素直に話してくれて、おもしろくて不思議な本なんだなとも思いました。

毎回子どもたちが引き込まれる本を、どうやって選ばれるのかたずねたら、二冊セレクトし、我が子に「どっちがいいと思う?」と表紙の印象でたずねて決めたのだそうでした。